E siamo giunti anche a marzo.

Immersi in uno stato diffuso e condiviso di allarme, ostaggi del coronavirus e delle complicanze sanitarie ed umane che comporta.

È un tempo ancor più delicato e fragile, che ci auguriamo passerà al più presto.

Ed allora è un bene iniziare questo nuovo numero con la raccolta di poesie di Anna Ruotolo, “Telegrammi”, perché è un libro che parla di attesa, che l’affronta vivendo una mancanza… e senza fare sconti permette una vicinanza che è necessaria. I nostri giorni.

La voce d’autore è anche quella della preziosa plaquette “camminiamo lenti” di Sandro Pecchiari.

Il tempo presente è nei cinque inediti di Francesco Sassetto e nelle cronache poetiche dai mondi del lavoro raccolta da Valeria Raimondi nel volume “La nostra classe sepolta”.

Il ti racconto è nello scrivere di Aleš Šteger, con il suo “Le finestre di Berlino” a narrarci di un anno passato nella capitale tedesca, nel testo “Luigi e la questione dei fondali” di Ilaria Seclì e in “Mia mamma, Virginia Woolf e le capriole del tempo” di Roberto Lamantea.

Le immagini sono gli otto collage digitali di Gloria Corradi.

Buona lettura

Giovanni Fierro

(La nostra mail: farevoci@gmail.com)

Immagini ————————-

Flights (Voli)

Otto collage

di Gloria Corradi

Voce d’autore ——————————

Quella piccola gioia, una e una sola

Anna Ruotolo, “Telegrammi”

di Giovanni Fierro

Scrivere di una attesa. Anzi, vivere l’attesa, nel momento preciso in cui è già una mancanza.

È questo il perché della raccolta poetica “Telegrammi Telegramas” di Anna Ruotolo, lavoro centrato e maturo, dove la poesia si mostra con il fascino dell’espressione riuscita.

In questi brevi testi l’autrice trova la dimensione umana di un distacco a cui si è costretti, ad una lontananza che deve essere curata e di cui bisogna farsi carico, affinché non diventi mai uno strappo e sia comunque una porta aperta per il ritorno.

“Telegrammi” è io e un tu, in un dialogo che a volte ha una voce sola, ma che è necessario per tornare a quel noi che non si vuole sciogliere, che non si vuole slegare.

Perché “mi arriva ancora/ il tuo rumore”, che ha creato però un silenzio dove le ultime parole rimangono in evidenza, e sono proprio il suono di questo distacco, la sua misura.

Nel frattempo c’è un lavoro da fare, forse tardivo, ma necessario per dire “Ho messo tutto a posto”.

Anna Ruotolo in queste pagine mette al vivo la tensione, responsabile forse di tutto questo: “Sembravamo due mostri marini sottovento”. C’è un prima e un dopo, e questo libro vuole tessere una possibile cucitura, un auspicato orlo dal quale non far finire il vestito che si indossa, ogni giorno nuovo che è rimasto. Anche senza qualcosa, anche senza una persona. L’attesa continua con le sue invenzioni.

E in tutto questo “Anche le direzioni sono sparpagliate”, è inevitabile. Ma è questo il luogo dopo la poesia diventa la certezza, la possibilità di rendere tutto più chiaro, e se non migliore almeno più trasparente: “Vedo il prima e il dopo. Sogno ogni cosa”. E forse è proprio bello poter dire ancora “Qui in questa stanza/ entrano ancora nuvole”.

Il distacco, la mancanza, la lontananza si affievoliscono nell’unico modo possibile, con la pronuncia di un affetto, perché “Stiamo tutti bene. Quando pensiamo a te”. È una boccata d’ossigeno. Forse esile, ma preziosa.

Perché bisogna sempre poi guardare a ciò che è rimasto, il luogo come è stato lasciato e come è possibile viverlo, “è rimasto un appunto, un filo d’erba”, qualcosa da non calpestare.

Ma c’è la vicinanza che si vive fuori dal semplice ricordo, ed è la vicinanza che si vive nel desiderio: “Ho saputo che ieri mi hai vista/ salire i fili di stelle”.

Tutto questo, e anche la scrittura di Anna Ruotolo, è un qualcosa da difendere, con ogni “Telegramma” possibile.

Dal libro:

Volevo dirti che solo oggi

è nato tutto.

Quelle case e quelle canzoni

– quante, quante, quante –

nelle mie ginocchia.

*

Ti ho ripiegato

una poesia piccolina.

È per una tasca.

Resiste al timore, al coltello

alla morte, alla banderuola

a qualche cosa, infine,

che separa per sempre.

*

Ti lascio solo cadere in un orecchio

una richiesta di inizio gennaio:

tienimi da conto un ago di luce

un vigneto da far crescere

in certe fessure.

Quella piccola gioia, una e una sola,

dalla tua parte.

*

La promessa era di lasciarmi

l’anno in più che hai,

sottrarmi l’ansia del pane,

crescermi il bambino rotto

del tuo seme.

Attendo con la fede di un cieco, a volte di un santo

o quella, suprema, di una grandissima montagna.

Intervista ad Anna Ruotolo:

Da cosa nasce l’idea di questi telegrammi?

I “Telegrammi/Telegramas” sono nati nel 2011, durante un lavoro di sottrazione e ricucitura insieme. Sottrazione di parole lunghe, inutili, inaccessibili, passaggi non necessari. La ricucitura, invece, era quella pensata per ritornare a una poesia colloquiale, al messaggio semplice, alle cose prime e ultime da dire, al bisogno di parlarsi da distanze meno lunghe.

Sono testi il cui respiro profondo parla di separazione e distanza…

Sì, sono testi che parlano anche di distanza ma non soltanto. Il nominare la distanza è un esercizio per esorcizzarla o dichiararla, benché faccia male. La distanza e la separazione sono comunicate come notizie, come evidenze e come situazioni di fatto. Da qui la ricerca di un nuovo inizio, di un ritorno, se possibile.

Il testo di pagina 25 (“Ti lascio solo cadere in un orecchio…” qui proposta nella selezione dei testi dal libro), però, è anche la testimonianza che qualcosa cresce, ed è un qualcosa da proteggere, una gioia spontanea, mi pare. È così?

Sì. Laddove si è preso coscienza di una frattura, l’unico modo per ricucirla e tornare a parlarsi è nominare “quella piccola gioia, una e una sola”, piccola come “un ago di luce” eppure capace di tirare fuori un nuovo inizio, un capodanno.

A pagina 31, il passo “anche le direzioni sono sparpagliate” è a dire anche di uno smarrimento che si vive?

Lo smarrimento è un’esperienza che ci capita di vivere, prima o poi. Non è un caso che io risponda a questa domanda in questi giorni di emergenza e frastuono. In periodi come questi, in cui le notizie sono tante e confuse, la paura ci fa visita, l’incertezza dilaga e i contatti mancano, le direzioni sono sparpagliate. Ma dirselo aiuta a sentirsi meno soli.

Tutto il libro, però, è ancor di più la costruzione, e la manutenzione di una attesa. Che attesa è?

Del ritorno di una comunicazione più prossima alle singole persone di buona volontà, vicine tra loro, aperte all’ascolto. Un ritorno a un dialogo consapevole ma anche all’accoglienza, un ritorno all’idea che rivenire è possibile, se desiderato.

Lo spessore umano del tuo scrivere in “Telegrammi” è anche questo prendersi cura di una mancanza. Come si fa?

Col tempo, la memoria e il racconto. Il tempo dona occhiali per aggiustare i difetti della vista, esteriore ed interiore. La memoria dei dettagli aiuta a non dimenticare ciò che di buono viene seminato durante il cammino. Il racconto aiuta a durare, oltre le separazioni a volte necessarie o, semplicemente, inevitabili.

E comunque, pur vivendo una certa fisicità di quanto racconti, il lettore si trova come dentro ad un sogno…

Il sogno è uno spazio libero e aperto dove mandare messaggi a persone molto lontane, andata via per sempre, in transito o che ci hanno dimenticato.

In poesia i piani, i tempi e le distanze hanno altre misure, un altro modo per accadere comunque.

Il tessuto del libro è anche fatto da un intreccio di dialogo e solitudine. Quanto sono importanti in “Telegrammi”? E quanto voluti o trovati?

Come in ogni scambio, un dialogo può arrestarsi di fronte a un silenzio e trovarsi accanto la solitudine in carne e ossa. Bisogna comunque insistere nel raccogliere le parole da dire, registrare un diario dell’esistenza per quando la solitudine avrà lasciato il posto alla compagnia e il silenzio avrà partorito nuove parole per un nuovo rapporto umano e risuonante.

E come mai l’idea di mettere anche i testi tradotti in spagnolo?

Jesús Belotto è un traduttore, scrittore e drammaturgo di Alicante. La vita lo ha portato in giro per il mondo a insegnare e occuparsi di letteratura. Ha poi sposato Tania, una bellissima italiana. Conosce molte lingue e, tra le altre, molto bene l’italiano. Mi ha letta per la prima volta in Poesia di Crocetti, dove ho esordito nel 2009. Mi contattò per regalarmi la traduzione di alcuni testi di “Secondi luce” (di cui alcuni inediti sono stati pubblicati, appunto, in Poesia, e altri, insieme ai primi, hanno costituito l’omonima plaquette pubblicata poi dalla casa editrice LietoColle di Faloppio, Como) e, da allora, siamo sempre rimasti in contatto, condividendo molti discorsi sulla poesia e un rapporto di amicizia e stima reciproci.

Ha tradotto anche il mio secondo libro (“Dei settantaquattro modi di chiamarti”, Raffaelli, 2012) mai però pubblicato in lingua spagnola. Quando gli ho raccontato di avere scritto i Telegrammi e che mi sarebbe piaciuto pubblicarli in doppia lingua, li ha letti e in pochissimo tempo li ha tradotti per me.

Era la voglia di condividere un progetto e anche quella di vedere come potessero suonare le mie poesie in un’altra lingua. Alcune le trovo molto più belle in spagnolo, rimandano una voce diversa, mi fanno ritornare a pensare all’occasione, al senso, a tutti i significati che ancora avranno, nel tempo.

L’autrice:

Anna Ruotolo vive a Maddaloni, in provincia di Caserta.

Frequenta la facoltà di Giurisprudenza. Ha pubblicato la raccolta “Secondi luce” (LietoColle, 2009 – seconda edizione 2011, Premio Turoldo 2009, Premio Silvia Raimondo 2009, Premio Città di Ostia 2011) e “Dei settantaquattro modi di chiamarti” (Raffaelli, 2012 – pubblicazione premio ClanDestino 2011).

È presente in varie antologie, come “La generazione entrante. Poeti nati negli Anni Ottanta” (Ladolfi editore, 2011).

Suoi testi sono apparsi in riviste e blog (Poesia, Capoverso, Poeti e Poesia, IPR, La Clessidra, Gradiva; Absolute Poetry 2.0, Neobar, Blanc de ta nuque, Poetarum Silva…).

Il suo sito è www.annaruotolo.it, e cura il blog SpazioPoesia.2 (http://spaziopoe.blogspot.com).

(Anna Ruotolo “Telegrammi Telegramas”, pp. 93, 8 euro, ‘Round Midnight edizioni 2016)

* le foto ritratto in apertura di articolo e delle note biografiche sono di Lino Verdicchio

Immagini ————————-

Entrata rosa

Otto collage

di Gloria Corradi

Tempo presente —————————-

Il cielo sta fuori

Cinque inediti

di Francesco Sassetto

Mani di rosa

Le ragazze cinesi stanno là, notte e giorno

chiuse nel semibuio delle camerette,

prigioniere di un congegno di mercato,

obbedienti al gestore, il padre padrone.

Le ragazze accarezzano la pelle del pagante,

con cortesia sorridono, sfiorano gli occhi

del consumatore ad intuirne il consenso

il grado di appagamento.

Matteo dice che nel regno dei cieli loro

andranno avanti, intanto annegano

le mani nel sudore e negli umori del cliente.

Il cielo sta fuori, in alto

e non dice niente.

*

No ti ghe gèri

Dove ti gèri co sofegàva strucài

dentro le dòce i agnèi notài al gas?

No ti ga visto rìdar i bechèri?

No mia mama quea note lontana

parlar pian a mio papà destirà

stanco sul lèto e no sentir più

la so vose, i oci vodi sbarài al sofìto

fermà par sempre el respiro?

No ti ghe gèri e no ti xe qua stanote

che giro da solo le cale

sensa meta né amor,

i oci bassi al fìs-cio d’un vento

de véro che giassa ’l cuor e la pèle

serà soto el to cielo nero

muto de stele.

Non c’eri (dialetto veneziano)

Dov’eri quando soffocavano ammassati nelle docce/ gli agnelli assegnati alle camere a gas?// Non hai visto ridere i macellai?// Non mia madre quella notte lontana/ parlare piano a mio padre disteso/ stanco sul letto e non sentire più/ la sua voce, gli occhi vuoti sbarrati al soffitto/ fermato per sempre il respiro?// Tu non c’eri e non sei qui questa notte/ che giro da solo le calli/ senza meta né amore,/ gli occhi bassi al fischio di un vento/ di vetro che gela il cuore e la pelle// chiuso sotto il tuo cielo nero// muto di stelle.

*

Pomodori

Sbarcano dai barconi i nuovi schiavi, vanno nei campi

di Ragusa e Corigliano, Rosarno, Marsala, vanno

a raccogliere pomodori, quaranta gradi, tre euro l’ora

più mangiarìa, il caporale comanda quante braccia

oggi quante domani, dice quante casse, quanti pezzi,

dalle cinque alla fine del sole.

Ogni tanto qualcuno muore, si parla di orrore, indagini,

sindacati, tutti indignati, passa in fretta

la cronaca della mattanza, corrono veloci

di mano in mano le casse dei pomodori.

Abdelgani, Sekine, Sari, nomi strani, lontani,

corpi crollati, e dove non arriva il sole arriva

il fucile del padrone se ci sono problemi

con i tonni dannati per nascita all’inferno.

Noi compriamo le casse a buon mercato

facciamo la passata per l’inverno.

*

Xe sta vèrzar un buso

fra grumi de spini e bronse ancora infogàe

rifarse, ris-ciàr, lassàr le cale da far ogni giorno

vardando le pière

el vodo de le sere sensa man né parole,

la tristessa ingropàda ne l’ànema come ’na sorte

un destìn inciodà dentro in gola.

Xe sta métar pian un matón sora l’altro

e semento che pareva tegnìr, vegnìr su

e ’ndàr insieme i campi

svodài de un genàio ingelà e basi e barùfe

e ancora basi e nóve barùfe e contàr le distanse

che pareva curte, pareva de poderle impegnìr.

Xe sta quasi un sogno, un miràgio, un zogo mato

de un mago imbriàgo a far crédar qualcossa

che no ghe gèra, a scóndar le vose stonàe

che no se faséva canto.

Cussì fa i putéi che svóla alti i balóni sgiónfi

fin che de bòto no i s-ciòpa.

I varda siti i tochéti in tèra

destirài su i masègni.

E’ stato aprire un varco (dialetto veneziano)

in un groviglio di spine e braci ancora roventi/ rifarsi, rischiare, lasciare le calli da fare ogni giorno/ guardando le pietre/ il vuoto delle sere senza mani né parole,/ la tristezza avvinghiata all’anima come una sorte/ un destino inchiodato nella gola.// È stato mettere piano un mattone sull’altro e cemento/ che sembrava tenere, salire/ e andare insieme i campi/ svuotati di un gennaio gelato e baci e litigi/ e ancora baci e nuovi litigi e misurare le distanze/ che sembravano brevi, sembrava di poterle colmare // È stato quasi un sogno, un miraggio, un gioco strambo/ di un mago ubriaco a far credere qualcosa/ che non era, nascondere le voci stonate/ che non si facevano canto.// Così fanno i bambini che fanno volare in alto i palloni gonfiati /finché all’improvviso esplodono. //Stanno a guardare in silenzio i pezzetti a terra /distesi sopra le pietre.

*

Tanta pióva

ne xe cascàda dosso, ’na pióva de sighi,

de man, tante robe da far e córar su e zo

tanti pensieri che s’ingrumàva

uno sora de l’altro ne cavàva el fià.

’Na pióva grossa, nera che vegnìva zo

da tanto tempo, ’na scravassàda

che ne ga stuà pian la vògia de rìdar

zogàr

far l’amor.

E no gavévimo covèrte bone e telóni

grandi da strenzarse soto vissìni,

salvarse da ’sto temporàl

farse segni de luse, de brassi,

sigàr sensa vose.

Mi e ti, ogniùn a piànzer da solo,

a farse forsa de remi e polmoni,

nùo e bagnà

ogniùn a far guèra co la so bufera.

Tanta pioggia (dialetto veneziano)

ci è caduta addosso, una pioggia di grida/ di mani, tante cose da fare e correre su e giù,/ tante preoccupazioni che si accumulavano/ una sull’altra e ci toglievano il fiato:// Una pioggia greve, nera che cadeva/ da molto tempo, un rovescio/ che ci ha spento piano la voglia di ridere/ giocare/ fare l’amore.// E non avevamo coperte buone e teloni/ grandi per stringerci vicini,/ salvarci da questo temporale,/ farci segnali di luce, di braccia,/ gridare senza voce.// Io e te, ognuno a piangere da solo,/ a farsi forza di remi e polmoni,/ nudo e bagnato// ognuno a combattere con la sua bufera.

(i testi qui presentati fanno parte del nuovo libro “Il cielo sta fuori”, che Francesco Sassetto pubblicherà a settembre/ottobre, con Arcipelago Itaca, nella collana “Mari Interni“, con prefazione di Stefano Valentini)

L’autore:

Francesco Sassetto risiede a Venezia, dove è nato nel 1961.

Si è laureato in Lettere nel 1987 presso l’Università “Ca’ Foscari” di Venezia con una tesi sul commento trecentesco di Francesco da Buti alla Commedia dantesca, pubblicata nel 1993 dall’editore Il Cardo di Venezia con il titolo “La biblioteca di Francesco da Buti interprete di Dante”.

Insegna Lettere presso il Cpia di Venezia (Centro per l’istruzione in età adulta), nella Sede associata di Mestre.

Ha pubblicato le raccolte di poesia “Da solo e in silenzio” (2004), “Ad un casello impreciso” (2010), “Background” (2012), “Stranieri” (2017) e “Xe sta trovarse”, in dialetto veneziano (2017).

La sua silloge di poesie in veneziano, “Semo fati de sogni sbregài” è stata ospitata nel volume antologico “Poeti in lingua e in dialetto” del 2007.

E la raccolta di testi in veneziano, “Peoci”, è stata edita nel volume antologico “Poeti e narratori in italiano e in dialetto” del 2012.

La silloge di poesie in lingua e in dialetto veneziano, “Di ordinari galleggiamenti” è stata pubblicata nel volume antologico “Retrobottega 2”, nel 2012.

Immagini ————————-

Dolce casa

Otto collage

di Gloria Corradi

Ti racconto ———————-

Solo quando la città

Aleš Šteger, “Le finestre di Berlino”

di Giovanni Fierro

Passare un anno a Berlino, viverla giorno dopo giorno e scriverne, con uno spirito diaristico e allo stesso tempo dando forma ad una serie di racconti.

È quello che è successo ad Aleš Šteger, poeta ed autore sloveno, una delle voci più significative del panorama contemporaneo.

Andato a Berlino grazie alla borsa di studio del DAAD Künstlerprogramm, progetto di ospitalità per artisti, Aleš Šteger ci ha soggiornato dal 2005 al 2006, per poi affidare quell’esperienza ai trentacinque racconti di “Le finestre di Berlino”, pubblicato nel 2007 ed ora riproposto nell’edizione di Bottega Errante Edizioni.

Sono pagine che si leggono con piacere, dove allo sguardo ‘ospite’ si mescola il ‘vedere’ delle quotidianità, dove lo Šteger poeta coglie momenti di assoluto stupore e costruisce una narrazione che vive la confidenza del giorno dopo giorno.

Ovviamente c’è la Berlino Est e quella Ovest, “Come se il Muro non fosse stato abbattuto, ma fosse semplicemente stato sepolto”; c’è l’aria che si respira quando arrivano le folate di novembre, che “soffiano a raffiche dalla Siberia e strada facendo raccolgono l’odore della Polonia, che si insinua nelle vie berlinesi impregnandole di una malinconia aspra e piena”.

E anche il tempo che scopre è una sorpresa: “Secondo un mio amico portoghese Berlino è ormai un sobborgo di Tokyo. Al pari dei giapponesi, anche gli abitanti di Berlino vivono in un perenne futuro”.

Il suo è un raccontare che piano piano si fa sempre più intimo, che racconta dello spaesamento che comunque affiora, quando si crea un confronto e si sa che non si è del posto, “Come ogni immigrato, porto con me le mie gabbie. Restiamo tutti prigionieri dei luoghi dove siamo stati”.

Ma è un confronto che permette anche analisi profonde e particolari, “I berlinesi si separano dagli oggetti con molta maggiore disinvoltura rispetto agli sloveni, ma faticano a congedarsi dalle proprie storie”, perché “gli oggetti lasciano la loro impronta nella memoria di chi si oppone al desiderio di possederli”.

Ma è la quotidianità che poi permette un respiro condiviso, un riempire le giornate con il proprio comune stare al mondo, che concede una vicinanza con le vie e le piazze, che fa fermare Aleš Šteger al pensiero che “Se la strada è la metafora della psiche umana, i mendicanti sono il nostro inconscio, e inciampiamo in loro proprio quando ci sentiamo più al sicuro”.

“Le finestre di Berlino” ci racconta di un anno vissuto già un po’ di tempo fa, ma che è utile per stare nelle pagine di una narrazione che mostra e racconta, rende partecipe il lettore a un qualcosa di prezioso, e che trova nella bella scrittura di Šteger la sua forza e il suo coinvolgimento.

Sì, “Berlino è un mostro. Berlino è la città più bella del mondo”.

dal libro:

“I berlinesi sono maestri del vivere nel vuoto. Se solo potessero, rinchiuderebbero nel proprio appartamento – in piena notte – il deserto, le grigie distese della brughiera o l’orizzonte con le sue nebbie mattutine sul mare aperto.”

“E di violenza e melodramma il ventesimo secolo ne ha avuti in abbondanza. Il ventesimo secolo. Quando mi voltai per puntare il mio sguardo contro la sera, vidi cadere giù dal cielo ceno estati e cento inverni, lenti e bianchi come porcellana.”

“Il marciapiede, messo a dura prova dalla storia, si è gonfiato come pasta lievitata. A piedi nudi e con le scarpe, a Berlino Est camminavo sulle tue croste screpolate, o nostro pane quotidiano. O forse, come nelle metafore cristologiche, lo sbriciolarsi dei passi era, in quel luogo, un graduale avvicinamento a un sentire divino, per quanto possa essere divino ciò che si perde nel mondo infantile e in quello dei sogni?”

“Il lento scivolare delle bianche vocali nella luce che cade dalla finestra. Il loro lento scivolare in me, che cado in questa fessura nel soffitto, nella fessura chiamata Berlino.”

“L’autista ubriaco, uscito per accertarsi del danno, fece un gesto con la mano e tornò al posto di guida. Come se si sentisse al sicuro nella pancia del lupo, si allungò sul sedile di fianco e, con il pollice infilato in bocca, cadde addormentato.”

“Berlino mi ha separato dal mio corpo. Come un foglio di calendario strappato, l’ho cercato, il corpo, mentre si insediavano in me immagini, strade, volti. Il tempo non esiste al di fuori di queste strade, queste immagini, questi volti. Solo nello spazio, in una sontuosa consumazione di se stesse, le ore assumono un qualche significato.”

intervista ad Aleš Šteger:

Sono passati diversi anni, da quando hai vissuto a Berlino e scritto questo libro. Adesso, cosa ti rimane di quella esperienza?

È strano vedere come questo particolare libro sia ancora vivo, e di come piaccia a tanti lettori che si identificano nelle sue pagine.

Ai miei occhi, ora molti degli aspetti di Berlino non coincidono più con la Berlino di oggi. È una città dove la gentrificazione ha portato dei cambiamenti; ora è un centro del mondo, sia di potere politico che economico.

Quando stavo scrivendo il libro, Berlino era ancora qualcos’altro, qualcosa di non completato, di non finito, e dappertutto c’era il profumo dell’utopia.

D’altra parte, rileggere questi testi mi riporta emotivamente indietro, così per me il libro è una sorta di macchina del tempo.

Un terzo aspetto sono i riferimenti agli scrittori e ai libri che leggevo allora. Sono stati testi veramente importanti per me, e significativi lo sono tuttora.

Così il libro è anche una piccola anatomia delle letture che per me sono state formative.

Capitolo dopo capitolo parli di Berlino e della sua gente. E in ogni pagina emerge sempre il tuo essere un poeta. È un qualcosa che volevi o, inevitabilmente, un qualcosa impossibile da nascondere?

Il libro è stato scritto senza una vera intenzione di rendere pubblico ciò che stavo scrivendo.

Perché, invece, era più per un motivo personale, mio; come una sorta di taccuino su cui annotare ciò che mi interessava.

Riguardo al particolare aspetto poetico del libro, posso dire che deriva dal modo molto semplice in cui il mio cervello funzione, e da quello che poi ho creato con il modo in cui mi sono relazionato nei confronti dell’uso della lingua.

Il libro contiene l’umanità di ogni giorno. Era il punto di partenza per costruire le varie storie, o qualcosa che è accaduto mentre lo stavi scrivendo?

Come ho detto, queste storie erano già là. Come una specie di oggetto di un tempo passato e cristallizzato.

Tutto ciò che dovevo fare era di non rompere e rovinare queste storie, mentre le stavo scrivendo.

Berlino Est e Berlino Ovest, quali i punti di vicinanza e quali quelli di lontananza…

Ciò che più mi affascinava erano gli spazi vuoti fra l’est e l’ovest, i loro punti e le loro cuciture.

La gran parte sono scomparsi, da quando ho scritto il libro.

D’altro canto una ‘mentalità da Est’ e una ‘mentalità da Ovest’ ancora rimangono a Berlino, ognuna con il suo specifico ‘sognare’ ed il proprio ‘avere paura’.

Penso che il libro si nutra anche di una continua sorpresa. Per tutto, piccola o grande cosa che succede nella vita di ogni giorno. È solo un mio pensiero?

Quando in un luogo non ci sentiamo completamente a casa, lo vediamo con occhi differenti.

Ogni cosa può diventare un piccolo mistero o una meraviglia.

Essere uno straniero o un outsider è una bella condizione per uno scrittore.

Rispetto a questo la poesia mi insegna che non c’è differenza fra ciò che puoi chiamare grande o chiamare piccolo, con l’immaginazione e la conoscenza uno può riconoscere un frammento nel tutto, e il tutto in un frammento.

In questo momento, lo scoprire una nascosta corrispondenza o connessione, che improvvisamente diventa visibile attraverso lo scrivere, è uno dei miracoli della letteratura.

Qual era la tua di Europa che hai vissuto nell’anno che hai passato a Berlino, e quale è ora?

Ho vissuto a Berlino più di dieci anni fa. A quel tempo sembrava che il progetto Europa era destinato al successo, e nulla poteva fermarlo.

Oggi come oggi è completamente differente. L’impegnarsi per una aperta, democratica e tollerante Europa sta diventando sempre meno popolare.

Questo è terribile. E, oggi come oggi, per me lo scrivere di luoghi come Berlino ha ancora più senso.

L’autore:

Aleš Šteger è nato a Ptuj nel 1973, si è laureato all’Università di Ljubljana in letterature comparate e tedesco.

Attualmente vive e lavora a Ljubljana ed è uno degli interpreti più brillanti ed eclettici della nuova letteratura slovena.

Scrittore cosmopolita, traduttore, critico letterario, fotografo, Šteger è ideatore e organizzatore di festival ed eventi letterari.

La sua prima raccolta di poesia “Šahovnice ur (Scacchiere di ore)” risale al 1995, e ha rappresentato l’avvio di una nuova generazione di poeti che fino all’adolescenza erano vissuti in Jugoslavia, affermandosi poi come poeti nella Slovenia indipendente.

È inoltre direttore editoriale della casa editrice Beletrina di Lubiana.

Ha al suo attivo diverse raccolte di poesia, tradotte in varie lingue.

Ha curato diverse antologie di poesia slovena e tradotto, tra gli altri, Pablo Neruda, Gottfried Benn e Ingeborg Bachmann.

Il suo libro “Berlin / Le finestre di Berlino” si è aggiudicato in patria il premio Marjan Rožanc, ex æquo per il miglior saggio 2007 ed è apparso per la prima volta in Italia per i tipi di Zandonai editore nel 2009.

(Aleš Šteger “Le finestre di Berlino”, pp.147, 14 euro, Bottega Errante Edizioni, 2019)

Immagini ————————-

Pink entrance

Otto collage

di Gloria Corradi

Tempo presente ———————-

Luigi e la questione dei fondali

L’impero che si tace – due di tre

di Ilaria Seclì

“Le sue vie sono deliziose e tutti i suoi

sentieri conducono al benessere.

È un albero di vita per chi ad essa s’attiene,

e chi ad essa si stringe è beato.”

Proverbi 3, 17-18

Vengono fuori a migliaia dai tombini della notte, fanno rumore, sbraitano.

Noi camminiamo lungo il canale, sorprende un fragore di cascata e una torretta ai fianchi dell’acqua. Chiusa della Conchetta, mani di Leonardo. Ebbro olfatto, il pane alle acciughe tra palato e antro sublinguale.

Il finocchio selvatico è guglia, odore puntuto di vette, aria infante, rappresi umori di primavera.

L’ha raccolto in montagna Giovanni, tuo padre.

Ha aperto una finestrella nel cielo, non dubito resti aperta a lungo.

Nelle cose si fa credibile e non si scrive. Viene, quando viene, senza pagare un prezzo. Chi la incontra ne vuole in abbondanza e teme di perderne l’odore.

In un barattolo. Come i fichi secchi, le mandorle.

È giù a spingere e pressare il fondo, altro e altro ancora, quanto il cuore spera. Qualcuno direbbe è troppo. Tabula rasa non misura il tempo, la pelle vuole l’infinito, non dà guadagni. Lo sai o no.

Le acciughe sono del Tirreno, le migliori, sono azzurrine. Quelle dell’Adriatico hanno un colore cinereo. È una questione di fondali, concludi.

In una bottiglietta la colatura di alici, una visione dietro l’altra, estatica, a portata di olfatto, barattoli e coperchi si aprono e si chiudono, ingoiano in altre cromature la realtà, esiste ciò che è bello e giusto, non altro. Mestoli e tortiere, fondi di piatti tinti di giallo e rosso e bianco che aspettano il tempo necessario. Gli scialatielli pure dal tuo paese, non bastano 20 minuti per cuocerli.

Buccia di limone, aglio, olio, ciliegini, poi bottarga su pasta che non scuoce. Per le tue vie si espande la luce, il vento d’oriente sulla terra.

Lo spazio vuoto del mondo prima del disordine, di queste bianche azioni si riempie.

Non c’è platea.

Biancore superno di Keter.

Anfiteatri di odori, gerarchie, petali di rosa in cerchio, al centro quello perfetto.

Cuore che succhi e espandi, mano che prendi e dai, bocca che dici e sputi.

Così è ordinata la realtà, rosa di odori e carne alle dita.

Le fragranze penetreranno le ossa.

La bocca non sa, vicina alla tasca raccoglie zolfo e monetine. Dà insonnia, merce dell’uomo.

L’autrice:

Ilaria Seclì, salentina nata a Ginevra, ha pubblicato “D’indolenti dipendenze” (Besa, 2005), “Chiuderanno gli occhi, diario a due voci con Federico Federici”, (Quaderni di Cantarena, 2007), “Del pesce e dell’acquario” (LietoColle, 2009), “La sposa nera” (I libri dell’Arca, Joker, 2016). Vive a Lecce.

Gestisce il blog http://leragionidellacqua. wordpress.com/

Il racconto “Luigi e la questione dei fondali” che qui proponiamo, è tratto dal suo libro più recente,

“L’impero che si tace” (Ladolfi 2019), che sarà ospite anche nel prossimo mese.

Immagini ————————-

Donna guarita

Otto collage

di Gloria Corradi

Voce d’autore ——————–

Se scruti attentamente

Sandro Pecchiari, “camminiamo lenti”

di Salvatore Cutrupi

Il nuovo lavoro poetico di Sandro Pecchiari è una plaquette edita da Culturaglobale in 100 esemplari numerati. S’intitola “camminiamo lenti” e contiene sei poesie di cui una tradotta in inglese dallo stesso autore e altre tradotte in lingua tedesca da Matthias Probst.

Ad una prima lettura queste poesie sembrano contenere qualcosa di enigmatico, di misterioso, di non detto. Con le successive letture tutto invece appare più chiaro, e si resta piacevolmente colpiti dalla purezza dei versi; si aprono così all’improvviso orizzonti nuovi che riescono a scuotere il lettore e a farlo partecipe delle emozioni dell’autore.

Più volte si tratta di emozioni che raccontano di un disagio, di un senso di impotenza e di vuoto, ma c’è pure la speranza che l’inquietudine non cancelli del tutto la possibilità di un futuro generoso e sereno.

In queste poesie di Sandro Pecchiari colpisce soprattutto la presenza di un versificare asciutto, rigoroso, con pochi aggettivi o solo con quelli pregni di significato e di colore.

C’è una selezione accurata delle parole, parole scelte con l’attenzione particolare che si riserva alle cose fragili e una presenza di quei minimi dettagli che, nell’arte del poetare, fanno poi la differenza.

È uno scrivere sofferto ma soprattutto pulito e sincero, che avvicina il lettore al mondo del poeta, al suo essere, al suo sentire.

dalla plaquette:

(camminiamo lenti)

le mosche hanno buon gioco

e pinzano messaggi sulla pelle

con brivido guardiamo quei riflessi

– bluastri verdastri smossi –

e andiamo morsi di lentezza

che è cibo e stazione per gli atri

[l’avremmo detto mai

che saremmo stati solo pelle]

il resto [ ] occupa una nube inconoscibile

dentro che scegliamo

di non attraversare

(we’re the slow walkers)

flies take advantage of us

and pinch their little messages on our skin

we writhe and at their reflexes

– bluish and greenish in motion –

and walk bitten by our slowness

that is food or post for others

[who would have guessed

we were reduced to mere skin]

the rest [ ] a dark unknown cloud inside

choose not to fathom

*

la via lattea sopra il Manitoba

(…)

e ci sovvengono le fatiche, gli affanni, le

ricerche,

gli amori che si schiudono

se scruti attentamente

così che risorgiamo

Ercole, il Cigno, la lira o l’Aquila

e, guidati dall’’applicazione dell’iPad,

pulsiamo nel buio come lucciole,

come magi alieni, rabdomanti di costellazioni

Die MilchstraBe uber Manitoba

(…)

Und wir erinnem uns an die Strapazen, Sorgen, unsure

Suche,

unsure Lieben, die uns weiten,

wenn wir grundlich suchen,

so dass wir auferstehen

as Hercules, der Schwan, die Lyra oder der Adler,

Und geleitet von der Anwendung des iPads,

pulsieren wir im Dunkel wie Leuchtkafer,

wie auBerirdische Zauberer, Sternbildforscher

*

stanotte dormo fuori

rosse o verdi,

è fuori discussione

anche se avrei voluto discuterne di più

ora che non ci sono più parole

ora che non c’è più nessuno in giro

ora che non ci sono più parole per nessuno

verde

verde da sotto sottobosco

senza le folle domenicali

latrati, guinzagli, bimbi, pigolii

tutta la confusione di una vita ben protetta

dalle canne da pesca dei richiami,

le punte aspre delle suonerie dei cellulari

ti svegliano invece di pungerti come un arcolaio

per farti dormire cento e cento anni

tra baci d’edera e baci d’immondizia

o rosso

non rosso fuoco intendo

che non sia fatto di scintille

o come un sorriso di fiammiferi

bruciati tutti assieme

che non s’arroventi tra le aiuole

e scotti i prati e incenerisca gli alberi ed il cielo

in questa pioggia di cenere di nebbia –

quel rosso quieto

che ti scaldi senza bruciare

come fa la vita, la mia vita, almeno

(…)

Intervista a Sandro Pecchiari :

Nel tuo poetare è più forte il desiderio di mettere su carta le tue emozioni per dare loro un luogo e un rifugio, oppure la volontà, direi la “necessità”, di condividerle e di coinvolgere chi ti legge?

Mettere su carta le proprie emozioni significa reificarle per poterle osservare attentamente; è però necessario che le emozioni abbiano un respiro sufficientemente ampio da coinvolgere il lettore e farlo vibrare all’unisono con i versi.

Che possano essere un suggerimento di percorso, e non solamente il riflesso di una esperienza personale.

Una poesia della tua plaquette è scritta in dialetto triestino. Come mai ha sentito l’esigenza di risvegliare proprio in questo momento il mondo in cui vivi da sempre?

Prima di sapere che queste poesie sarebbero diventate una plaquette così particolare (sorpresa fattami da Renzo Furlano che mi ha profondamente commosso: ebbene sì, sono differentemente rude), la scelta è caduta su testi che potessero venire apprezzati da ascoltatori di una cultura diversa.

Inoltre mi è parso doveroso portare in Austria uno dei dialetti e delle lingue della nostra regione, così ricca linguisticamente.

Il mio triestino però ha delle forti influenze venete quindi andava risciacquato nel Timavo. La poesia è stata

purificata grazie ai consigli di Claudio Grisancich, che ha scritto anche la bella post-fazione della plaquette.

E poi è interessante riuscire a cogliermi e a sorprendermi nelle differenze tra italiano e triestino: sono modi diversi di sentire e di ricostruire la realtà circostante e quella interna.

Due persone diverse, due prodotti letterari diversi. E questo mi capita anche tra italiano e inglese.

Uno stimolantissimo ping pong che mi arricchisce continuamente.

Nel titolo di questa tua silloge c’è il termine “lenti” che rimanda a un affaticamento, a una stanchezza, a una debolezza. Può sembrare l’inizio di un abbattimento e di una resa. È cosi?

Io non mi arrendo mai! Sono un ariete resiliente. La lentezza è una conseguenza, una rilessicazione, l’osservazione del vissuto, fare i conti con sé stessi, con il proprio corpo in mutazione e ormai mutato, con il mondo attorno.

Questo implica delle scelte precise di percorso e delle aree specifiche di speculazione, rinunciando ad altre.

La poesia a cui ti riferisci è la prima di questa silloge ed è la poesia che conclude la mia nuova raccolta poetica dal titolo “Desunt Nonnulla”: titolo scelto non a caso perché implica il non finito, il tralasciato, il non conosciuto e l’inconoscibile.

Grazie all’”Ero e Leandro” di Marlowe, poemetto che lo scrittore ha scelto di concludere nel momento della gioia e della unione tra gli amanti, tralasciando con leggerezza la parte della loro tragica fine.

Bizzarro è sapere che questa poesia è stata scritta direttamente in inglese e solo in seguito tradotta in italiano; la raccolta è nata sotto sollecitazione di Giovanna Rosadini che mi ha suggerito di rivivere le emozioni della mia esperienza di salute minacciata e di scriverle.

Io all’inizio le avevo risposto che mi sarei ben guardato dal fare una cosa così dolorosa, però in una delle mie prime uscite da convalescente, seduto su una panchina del mio rione per riposarmi, questa poesia se ne è uscita da sola così, senza che me lo aspettassi.

Io mi rifugio nell’inglese quando l’emozione è eccessiva e ho bisogno di una lingua “altra”, una lingua schermo, che mi permetta di controllare le emozioni nell’attenzione della scrittura corretta ed efficace.

Alcune poesie della plaquette sono tradotte in tedesco, così come altre di tuoi libri precedenti sono state da te tradotte in inglese. Come vivi quindi l’affidarle ad un’altra lingua?

Le poesie, come dicevo, sono state scelte per venire tradotte in lingua tedesca, sempre così precisa, grammaticalmente complessa, di una complessità diversa dall’italiano.

Il tradurle implica certamente calare le poesie in una sfera culturale in cui il traduttore deve essere capace di mettersi in gioco con le sue coordinate di riferimento, ma soprattutto con il suo vissuto personale.

Il traduttore non traduce, soprattutto non traduce parola per parola le poesie, ma traghetta come Caronte un testo tra due mondi a volte molto dissimili nella fonetica dei significanti, nella morfosintassi e, soprattutto, nella sensibilità e emotività.

Trovandosi davanti a una lingua diversa, il suono e l’apporto emotivo del significante vanno ritrovati, ristrutturati e riproposti con coraggio.

Questo è successo nelle lunghe chiacchierate con Matthias Probst, un Fachübersetzer, traduttore specializzato di testi scientifici che ha saputo mettersi in gioco con la traduzione della poesia.

Matthias però ha una grande passione per la cultura in genere, la musica e la letteratura quindi la sintonia è

stata immediata. E la sua traduzione magnifica e potente. Sono stato senza dubbio fortunato.

Nelle poesie dei tuoi libri c’è di frequente un riferimento molto concreto alle tue storie personali. Certamente non si tratta di narcisismo perché racconti di delicate esperienze di vita. L’impressione mia è che questo tuo scrivere possa avere anche il significato di una catarsi, di un processo di liberazione dalle esperienze traumatiche e destabilizzanti che ti hanno attraversato; il tentativo quasi di voler metabolizzare più in fretta il dolore.

Si può cogliere qualche verità in questa mia riflessione?

Io penso che tutto quanto sia in qualche modo autobiografico. Fabio Michieli alla Scontrosa Grazia del dicembre 2019 aveva argutamente detto che si scrive sempre lo stesso libro, declinato però nelle variazioni del tempo.

La storia personale deve essere in primis metabolizzata (o per lo meno, è opportuno che lo sia): osservata chirurgicamente, freddamente a volte, con un’emozione controllatissima e misurata, smontata e rimontata per scoprire che le emozioni sono la somma di elementi che non le contengono.

È una tecnica molto buddista il chiedersi dove, in quale parte si nasconda l’essenza delle cose.

E scoprire che i percorsi sono infiniti e le soluzioni si equivalgono. Il mio percorso è forse sospettare che il dolore (e la gioia) non stanno da nessuna parte, che non c’è alcuna consolazione, nessuna scorciatoia, nessuna soluzione, ma tutto è consapevolezza e motore di ricerca continua di un altro livello possibile della

propria esistenza e di quella altrui.

E in questo si nasconde la serenità.

L’autore:

Sandro Pecchiari, triestino classe 1951, è laureato in Lingue e Letterature Straniere, con una tesi sull’opera poetica di Ted Hughes.

Con la casa editrice Samuele Editore ha pubblicato “Verdi Anni” (2012), “Le Svelte Radici” (2013), e “LʼImperfezione del Diluvio – An Unrehearsed Flood”, in versione bilingue (2015) e il lavoro antologico “Scripta Non Manent” (2018).

I suoi libri sono stati presentati e letti nel programma ‘Le Parole Più Belle’, Telecapodistria, Slovenia, nel 2014 e 2015.

Alcuni lavori, tradotti in inglese, in albanese e sloveno, sono apparsi in numerose antologie (fra cui la Collana dei Poeti Contemporanei 2013 e 2014, diretta da Elio Pecora; lʼAlbanian Antologjive Poetike Universale Korsi e Hapur – Open Lane 2014; Revija SRP, Ljubljana, ottobre 2015), nel libro Lettere – a te, Samuele Editore, febbraio 2012 e sono stati presentati da Rachel Slade al New York City Poetry Festival 2014, alle Residenze Estive 2014, 2015 e 2016 presso il Castello di Duino, organizzate da Gabriella Musetti.

(Sandro Pecchiari “camminiamo lenti” plaquette, Edizioni Culturaglobale, 2019 – stampa in cento esemplari)

Immagini ————————-

Dreams time

Otto collage

di Gloria Corradi

Ti racconto ————————–

Mia mamma, Virginia Woolf e le capriole del tempo

I ricordi mi guardano

di Roberto Lamantea

Una grande scatola di cartone, un po’ slabbrata. Dentro, vecchie foto, lettere, ritagli. Vecchie cose che mia mamma gettava e ogni tanto sfogliava e io m’accorgevo che piangeva.

Che cos’è il tempo? La nostra vita, tutta la nostra vita, nel tempo? Noi sappiamo che una cosa che stiamo vivendo adesso sarà un ricordo? Sappiamo che questo momento che viviamo con indifferenza, o stanchezza, un giorno tornerà nella mente come una scossa elettrica e ne avremo nostalgia? Sappiamo che questo momento ci tornerà in mente per le strade più strane e il senso di questo momento lo capiremo solo allora?

Viviamo i giorni, le luci, viviamo anche l’aria, le voci, gli sguardi delle persone, quel berretto un po’ buffo, quella bici sgangherata, lo sguardo che torna chissà perché a quell’angolo di muro scrostato, l’acqua fresca di un ruscello a piedi nudi sui sassi, la piccola cascata ghiacciata, quel bicchiere di vino rosso che sa di fragole e more, la lingua friulana che canta, che canta: no sta’ a vaì (non piangere); barbe (zio); gnagne (zia).

Da quella scatola di cartone affiora questa foto. Dietro è scritto in pennino e inchiostro e grafia da scuola di quegli anni: Sig.na Passera Irene, Bulfons. E c’è una data, scritta in corsivo a matita: 29 giugno 1940.

Passera Irene era mia madre; Bulfons è un paese del Friuli, vicino a Udine, fra Tarcento, Buia, Zomeais, i paesi dove mamma ha vissuto da ragazza e che hanno colorato la mia infanzia.

Era il giugno 1940, Passera Irene aveva 16 anni. Quattro anni dopo i nazifascisti avrebbero sterminato la sua famiglia, mio nonno Eugenio e cinque fratelli, fra Dachau e Bergen Belsen.

Che cos’è il tempo. Che cosa siamo noi nel tempo.

I ricordi mi guardano (Thomas Tranströmer).

Mi guardano i ricordi e, per un gioco del tempo, incontro un libro di Virginia Woolf.

Che la amo lo so da quando avevo vent’anni. A metà anni ‘70 del Novecento Einaudi cominciò a pubblicare le lettere di Virginia Woolf. Leggere missive e biglietti di Virginia aveva avuto su di me e una compagna di corso – ora docente all’Università Ca’ Foscari – un effetto ipnotico. Io e Michela avevamo iniziato a scriverci, anche se ci vedevamo quasi ogni giorno a lezione e lei abita da sempre a Venezia: testi in stilografica su carta azzurra. Virginia trasformava un evento minimo in una metafora della vita, un pettegolezzo in un canto. Ho vestito il primo volume delle lettere con una carta a quadratini verdi, microdisegni simili a quelli delle maioliche, lo leggevo indossando guanti bianchi profumati alla violetta.

Ho trovato una foto di mia mamma sedicenne, scattata in Friuli nel 1940, e l’emozione mi ha fatto riflettere sul tempo. Dicevo che una cosa che ci accade adesso può rivelare la sua bellezza anche dopo molti anni. È il gioco del tempo, il “tempo curvo” della fisica e del bellissimo racconto “Tempo curvo a Krems” di Claudio Magris (Garzanti).

Ponte alle Grazie pubblica ora una raccolta di scritti autobiografici di Virginia, con il titolo “Momenti di essere”, a cura di Liliana Rampello. “Momenti di essere” raccoglie pagine autobiografiche scritte fra il 1907 e il 1940, raccolte e pubblicate postume. Non è un libro di Virginia Woolf, come un romanzo o un racconto la cui architettura è orchestrata dall’autrice, ma è un libro di Virginia Woolf. Delizioso paradosso.

«Chi è il soggetto dell’autobiografia? Come è costruito o intrecciato il senso di una vita, come se ne decide la scansione temporale, da dove si comincia? Qual è il ruolo della memoria, quale quello dell’oblio? Del detto e del non detto? Non sono forse inventati anche i nostri ricordi, necessariamente incrostati dagli anni e dai tanti racconti in cui si sono già riversati?», scrive la curatrice.

Annota Virginia: «Quei momenti – nella stanza dei bambini, sul sentiero che scende alla spiaggia – posseggono ancor oggi più realtà del presente». Il tempo non è lineare. «Il passato è bello perché nessuno riesce a rendersi conto dell’emozione quando accade»: ma non è la stessa cosa che ho scritto io prima di incontrare queste parole della Woolf che lei ha scritto un secolo fa e io ho letto dopo aver scritto il post su Facebook?

«L’emozione si espande col tempo. Così non abbiamo delle emozioni complete nel presente, ma solo riguardo al passato» (dai “Diari”).

Commenta Liliana Rampello: «Il tempo fa le capriole, al momento del fatto l’emozione non si espande, ha bisogno del suo futuro, che altro non è che un presente che attualizza quel momento passato, portandolo a compimento, Né morta reliquia, come in Baudelaire, né nostalgia di un mondo perduto e ritrovato, come in Proust, questa epifania, rivelazione, visione, è il momento di essere di Virginia Woolf».

L’autore:

Roberto Lamantea è nato a Padova nel 1955, ha trascorso infanzia e adolescenza tra il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e il Lago Maggiore.

Vive a Mirano. È giornalista, critico letterario e di danza. Dal 1989 è redattore della “Nuova di Venezia e Mestre”.

Ha pubblicato diverse raccolte poetiche, la più recente è ”Delle vocali l’azzurrità”, edita da Manni, nel 2013.

Per Amos editore è appena uscito il suo nuovo libro, “Il bambino di seta”.

Immagini ————————-

Lumaca rosa

Otto collage

di Gloria Corradi

Tempo presente ———————————

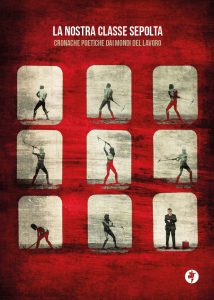

Cronache poetiche dai mondi del lavoro

Valeria Raimondi e “La nostra classe sepolta”

di Giovanni Fierro

Da tempo il mondo del lavoro è in affanno. Perché il lavoro stesso è vilipeso, sfruttato e svuotato di ogni possibile significato sociale. Quel lavoro che è riconosciuto a peso, la cui qualità è rinnegata e ridotta a pura merce di scambio. Per dirla in breve, non stiamo proprio bene…

Raccontarlo quindi diventa un impegno necessario, una documentazione che parla del nostro adesso e di ciò che sarà, dei tempi sempre più fragili che ci attendono.

E in questo impegnativo lavoro si è concentrata Valeria Raimondi, poetessa ed animatrice culturale, che ha affidato alla poesia e alla voce di trentadue poeti questa cronaca attenta e partecipata di quel mondo del lavoro di cui stiamo parlando, e raccolta in “La nostra classe sepolta Cronache poetiche dai mondi del lavoro”.

Il libro, ricco e vario nel suo narrare, è diviso in tre sezioni.

La prima, a titolo “Il pane quotidiano”, è la viva testimonianza dello stare in questa realtà, dove Francesca Del Moro fa notare che “la risorsa umana si è spezzata in più punti./ Era poco flessibile, dicono, poco resistente”; a cui Fouad Lakehal aggiunge: “Alluminio fuso, forno a Settecento./ Tuta di amianto, Sali di fusione./ La pressa s’infuria, l’orologio la rincorre,/ le nostre facce stravolte sono sbiadite/ come la carta della busta paga”. È così.

La seconda parte, “Homo Oeconomicus”, è invece un contenitore di tracce da seguire, per trovarne il possibile senso, comunque sfuggente e a volte crudele. Dove dare anche la propria immagine nel tutto di questo testimoniare. Come fa Andrew Marini, “Sono capitale umano capitato/ male – capitàno senza bastimenti/ (capita la lezione stringo i denti)”, e con Maria Nardelli che ci riporta nell’ampiezza del ricordare che “la vita è un giro di boa e al buio nel mare/ metalline d’argento galleggiano/ più delle fragili nostre sicurezze”.

La conclusiva “Colata continua” è la sezione dedicata alla fabbrica, alle morte sul e di lavoro, come sottolinea Marco Cinque: “A grappoli, giù, precipitati/ da impalcature in subappalto, giù/ seppelliti nel ventre senza fondo/ di miniere affamate di profitti”.

Poi si può solo trattenere il fiato e rinviare il respiro, in questo luogo e tempo dove “Aspettare, qui/ è una corsa morta/ sulla linea di partenza”; ce lo ricorda Francesca Pellegrino.

“La nostra classe sepolta. Cronache poetiche dai mondi del lavoro” è un invito alla riflessione e all’appartenenza. Umana e civile, non più sindacabile né rimandabile. In una geografia sociale dove lo smarrimento è coniugazione quotidiana, e riconoscere e costruire un tessuto sociale di pura difesa è il primo passo. Da fare con la poesia.

Dal libro:

di Luca Bassi Andreasi

geometra, operaio metalmeccanico, Brescia

La pioggia nel capannone

Ascolta

piove dalle nuvole sparse

piove sulle presse

oleose ed arse

piove sui torni

antichi e orizzontali

piove sui bancali

divini

sulle smerigliatrici fumanti

di inox e amianti

piove sui nostri volti

metalmeccani

piove sulle nostre mani

coi guanti

sui nostri vestimenti

pesanti

sui freschi porconi

che l’anima schiude

novella

sulla favola bella

che ieri t’illuse

che oggi m’illude

o Interinale.

*

di Matteo Rusconi ‘Roskaccio’

operaio metalmeccanico, Lodi

Meccanicamente

Non sopporto più

non sopporto più i devo fare

i paraocchi

una sola pista da fiutare.

Lascerei cadere i complimenti

la precisione dei tempi persi ma ricompensati

e gli azionamenti importanti ma sostituibili.

Lascerei scivolare dai miei pori

il fetore degli oli

sputando poi il marcio dell’anima

sotto la doccia di violente parole.

Meccanicamente

questa realtà è una catena che di noia mi fabbrica

e mi divora il petto

sistematicamente.

A fine giornata io mi guardo

e mi ritrovo a non essere tanto diverso

dal centro di lavoro che ha come nervo

un filo ad alto voltaggio.

In fondo pure il mio cuore è meccanico

ma oggi no

oggi ha smesso di lacrimare ruggine

e ride di questo poema manufatto

al di fuori di ogni schema

elettrico automatico orario umano.

*

di Giuseppe Boy

artista, disoccupato, Cagliari

Ci hanno insegnato da bambini a vergognarci

delle mani sporche

delle fronti sudate

dei calli sulle mani.

Nessuno mai da bambino ha sognato

di diventare operaio

minatore, bracciante, muratore.

Quello è il futuro che ci attende

mica roba da sognare.

Così ci siamo ritrovati quando è andata bene

ad acchiappare un sogno qualsiasi

solamente necessario alla sopravvivenza.

Così ci siamo ritrovati stretti a catene

a lacci invisibili

che non ci lasciano mai

attirati da un’esca accattivante

da un richiamo

a cui inevitabilmente cederemo.

Ma sotto l’esca si nasconde l’amo

che innesca il meccanismo consueto

l’autocondanna a fingere di essere felici

in un ritmo quotidiano senza sosta.

Come miliardi di Sisifo costretti

a trascinare eternamente pietre

lungo le pendici di tutta questa vita

seguitiamo a trascinar fatiche

che inesorabili ricadono

per riavviare la stessa giostra

ogni maledetto giorno

da capo.

*

di Pippo Marzulli

artista, Bari

Comandamenti

1) L’Azienda è il Signore tuo dio, che ti fece uscire dalla disoccupazione, dall’ufficio di collocamento.

2) non avrai altro dio all’infuori di Lei/Lui.

3) non avrai tessera né porterai bandiera dei movimenti operai passati, presenti, futuri.

4) non sciopererai.

5) la parola dell’Azienda, sarà per te verità assoluta.

6) non ti assenterai per malattia nel giorno Produttivo.

7) denuncerai il collega meno produttivo perché la Meritocrazia è il fondamento della vita.

8) se donna, non avrai figli perché la maternità offende la santità dell’Azienda.

9) l’Azienda potrà monitorare la tua vita privata per evitare che la protesta ti conduca sui sentieri malvagi della libertà.

10) non sciopererai.

Intervista a Valeria Raimondi:

Cosa significa affidare alla poesia le parole, e la documentazione, per raccontare il lavoro nel nostro presente?

Per quanto mi riguarda significa risolvere una frattura: significa consentire alla lingua-linguaggio della poesia di raccontare un mondo che si è ribaltato nel corso di venti, trent’anni; perché proprio i versi sono in grado di cogliere gli attuali caratteri di precarietà, frammentarietà, paura e alienazione più di qualsiasi altra forma della parola: i segni lasciati da questi scritti sono anch’essi frammenti e documenti efficacemente lanciati con rabbia e dolore, atti d’accusa e denuncia.

Ma significa che, se si decide di attribuire alla poesia anche la funzione di rivolta civile, si deve farlo oltre gli slogan, le analisi, il troppo pensiero o la morale ideologica, ma solo con versi come questi, affilati o lenti, malinconici o ritmati.

Cosa emerge da questi scritti?

Emerge prima di tutto cosa è diventato oggi il lavoro: schiavitù ammessa e legittimata. Ecco che sono spariti i diritti, gli orari, i contratti, la dignità: è sparito il lavoro, è rimasto lo sfruttamento.

Emerge poi, via via che i testi (non i poeti) vengono selezionati e raccolti, la compromissione non solo del tempo – lavoro, ma anche del tempo libero il quale viene occupato dalla redazione di curricoli, da colloqui, da lavoretti, da tentativi di rientrare nel mercato del lavoro.

Si scopre inoltre come la società da sempre riconosca l’individuo associandolo alla mansione sociale svolta: qui dentro alcuni lavoratori-autori ancora rivendicano, al contrario, l’autodeterminazione del proprio tempo di vita.

Viene anche a collocarsi, dentro questo imbarbarimento, lo scontro tra poveri, come accade per esempio nel conflitto orizzontale contro i migranti dei campi.

L’ultima parte, “Colata Continua”, dedicata alle morti sul lavoro e ai danni all’ambiente, pone l’accento su una piaga ancora molto presente della reificazione dell’uomo, dove l’oggetto vale più della sicurezza, la salute meno della sopravvivenza economica, obbligandolo ad una scelta folle che scelta non può chiamarsi.

Il lavoro diventa quindi, e anche, un luogo per ripensare alla poesia?

Direi che si manifesta l’occasione per ripensare alla poesia come qualcosa che ci riguarda, di qualsiasi cosa o argomento si occupi!

Oggi nel tritatutto che ha ingoiato valori, idee, parole e significati, sono finite anche le intenzioni e le regole dell’ispirazione e produzione poetica: al poeta tocca decidere in quale posizione collocarsi.

Il poeta traduce sempre anche il frastuono del suo tempo, ma oggi dovrà scegliere se replicarlo nell’effimero di una cultura di massa, oppure ricordare che, di qualsiasi contenuto si tratti, la poesia sorge pur sempre come mistero, come parola stupefacente, senza tradire il proprio linguaggio, come scrivo nella prefazione.

Questa antologia, tengo a dirlo, rimane una raccolta in versi, curata anche stilisticamente, nonostante la presa diretta sull’attualità.

Cosa rimane di irrisolto, e cosa invece di consolidato, alla fine della lettura dell’antologia?

Irrisolto è lo scarto esistente tra parola e la pratica poetica (politica?).

Diciamo che questa antologia lascia senza risposta un interrogativo: – che fare?, ossia fotografa uno stato, non indica soluzioni, dunque non rappresenta un processo o un percorso finale e finito, piuttosto, un punto di inizio.

È stato detto: “l’ultima sezione non è ancora scritta, riguarda il futuro e la riconquista della sua nobiltà. È una visione che non concede arresti, che invita a raccogliere le forze: non sprecare un attimo di vita, non abbassare la guardia, non abbassare la testa”.

E questo si consolida affermando qual è il soggetto del libro: una classe sepolta, ma non arresa.

Quale era la necessità, o il desiderio, alla base di questo progetto?

Il desiderio, il progetto, l’idea, partono da una necessità e da due “occasioni”.

Da una parte la necessità di fare il punto, secondo i miei percorsi personali, sullo stato della poesia civile o impegnata (etichette che io peraltro rifiuto) allo scopo di recuperare un poco di tessuto nella frattura eterna tra arte poetica e volontà di impegno.

Dall’altra, l’uscita nel 2016 di due libri di poesie su questo tema, che illuminando una direzione mi hanno costretta a seguirla!

L’appello viene lanciato ai lavoratori e poeti. Rispondono soggetti diversissimi tra loro per genere, occupazione, provenienza ed esperienze, ognuno con la propria specificità.

A questo proposito decido di evitare qualsiasi notizia bio-bibliografica ma di chiedere ad ognuno una breve introduzione ai rispettivi testi.

Si tratta infine di un desiderio piuttosto comune, credo: parlare degli esseri umani agli esseri umani, comprendere che la tragedia riguarda il cittadino globale e dunque si abbatte su ognuno di noi, sulle disillusioni, sui sogni, sull’umanità mancata, sulla relazione con l’altro e la natura.

Insomma, non si può più agire da soli né nella vita né nell’arte; unirsi significa rimettersi al centro.

L’augurio è che il progetto letterario possa coincidere con una pratica politica di lotta e rinascita.

Quanto la poesia contemporanea affronta il ‘problema’ lavoro?

Tanta poesia contemporanea affronta il problema del lavoro, ma con differenze sostanziali.

Non a caso ho scelto di aprire la raccolta con i testi di Christian Tito, il quale ha avuto il merito di essere stato il filo di congiunzione tra la poesia storica di Luigi Di Ruscio e il tema oggi più attuale, quello della precarietà.

Ma se per Luigi di Ruscio, che sorvola con la sua grandezza l’intera raccolta, il mondo del lavoro è senz’altro la materia prima della condizione personale, questo non basta.

Egli stesso non si considera un poeta-operaio (come pure e sbrigativamente si è detto tante volte) ma un poeta capace di introiettare, metabolizzare e rievocare la condizione umana tout court.

Diverso il caso di Ferruccio Brugnaro, presente non con uno scritto ma con un’immagine che generosamente mi ha donato: un volantino ciclostilato per la proclamazione di uno sciopero di 48 ore alla Chatillon di Mestre nel 1969: in calce è scritta una poesia dello stesso poeta.

Brugnaro ha la necessità di raccontare la fabbrica per stimolare la coscienza e la lotta sociale, ossia per accendere con la poesia le lotte degli operai del Petrolchimico di Porto Marghera: ma oggi quel mondo non c’è più e quest’antologia lo dimostra, sebbene le rabbiose testimonianze di Brugnaro debbano rappresentare ancora, nel metodo e nella direzione, un messaggio per tutti.

È giusto ricordare poi Giulio Stocchi, da poco scomparso, il poeta-operaio più attivista e militante della nostra epoca.

La stessa antologia contiene alcuni poeti che hanno fatto del lavoro e dello sfruttamento la materia principale della propria poetica: Francesco Tomada, lo stesso Tito, Fabio Franzin, Francesca del Moro, per citarne alcuni.

Franzin, unico poeta dialettale presente nel libro, racconta una fabbrica diversa: la fabbrichetta del Nordest, dove tuttora lavora, nella quale si vive gomito a gomito senza essere compagni, nella tragicità dell’individualismo.

Devo aggiungere che due antologie simili sono uscite negli ultimi anni: “No Job” e “Affondata sul Lavoro”. La prima non raccoglie però scritture esclusivamente poetiche ma anche testi in prosa e, tra gli altri, ospita poeti della generazione precedente per la quale il lavoro, certamente con tutto il suo corredo di sfruttamento, è dato per certo, ad un tempo e condizioni indeterminati, e non con il carattere attuale di precarietà e scomposizione di una intera classe.

Entrambe ai miei occhi si presentano come interessanti sperimentazioni di denuncia, ma, a mio avviso, sono rimaste ferme in quella posizione.

Non è quello che vorrei accadesse a questa raccolta!

La curatrice:

Valeria Raimondi vive e lavora in provincia di Brescia.

Contribuisce alla nascita del Movimento dei poeti e artisti “Dal Sottosuolo” di Montichiari, oggi Associazione culturale attiva sul territorio.

È ideatrice di reading ed incontri, collabora con associazioni e movimenti legati all’ interculturalità, alla libera espressione, ai diritti e all’ambiente.

Con il collettivo Donne A(t)traverso, ha proposto, tra gli altri, il recital narrativo–teatrale “Prigioniere nelle trame, liberate dalle reti”.

Sue poesie compaiono all’interno di antologie del movimento “100 Thousand Poets for Change”.

Nel 2011 pubblica la prima silloge “Io No (Ex-io)” (Thauma Edizioni). Nel 2014 “Debito del tempo” (Fusibilialibri Edizioni, Roma), silloge vincitrice del Concorso “Eros e Kaìros”, Roma 2014.

(a cura di Valeria Raimondi, autori vari “La nostra classe sepolta Cronache poetiche dai mondi del lavoro”, pp. 121, 12 euro, Pietre Vive editore 2019)

Immagini ————————-

Trame d’autunno

Sette collage

di Gloria Corradi

Intervista a Gloria Corradi:

di Giovanni Fierro

Cosa significa fare in digitale il lavoro di collage (che si fa con forbice e colla…) per creare queste tue immagini?

Sono partita da forbice e colla, alcune sono fatte in parte cartacee poi rifinite al computer. Fare il lavoro in digitale è più facile nella ricerca dei pezzi, che volendo posso spostare senza scollare il tutto.

Non fa differenza con l’espressione di quello che voglio trasmettere. Ho altre tecniche, per esempio gli acquerelli che uso in modo personale poi unite al digitale.

Per me il mouse è come le mani, ed è aiutato anche dai programmi di illustrazione digitale che conosco, le forme che sento già tra le dita sono la stessa cosa. Il colore no invece, è un altro modo di colorare.

E il colore qui è sempre importante, non solo dà appartenenza ai soggetti, ma è il vero e proprio sapore, la vera e propria atmosfera di queste immagini. Cosa ne pensi di questo?

Si, hai visto bene. Fin da bambina avevo il senso del colore, lo utilizzo anche negli abiti e gli accessori, in armonia secondo i miei gusti.

Il colore piace molto a chi guarda le mie opere, ed è strano come le sofferenze facciano uscire da me molto colore dall’anima, quasi fosse stata graffiata solo la mente programmata e non il mio essere profondo.

Una volta ho scritto che vivrei per un colore. Verde e azzurro sono la mia vibrazione, ma tutti hanno forza insieme. Il bianco e nero è bello, ma è più riduttivo, ci sono tantissime variazioni di vibrazioni nella mia vita.

Il tono onirico, mi sembra, fa da filo conduttore a questa serie di tuoi lavori…

Si, sembra di entrare in sogni colorati. Guardando bene però ci sono simboli, parti che ricordano il sacro. Alcune immagini hanno buchi, o di pupille o di altro; sono come entrate nel mistero, nello sconosciuto, nel nuovo. C’è anche molta sensualità spontanea.

E poi una particolarità: cambiare misura alle cose, ingrandire dando valore a piccoli oggetti e rimpicciolire le persone, in questo senso è il mio sguardo sull’unione dei contrari che sento molto, come crescere è unire gli opposti.

Non siamo identificati con una sola parte, anzi molte parti di noi non vengono vissute. Definire a volte è finire.

Mi piacerebbe essere utile a chi guarda le mie immagini, vedere cose diverse attiva altre parti di noi.

Una signora, di queste mie immagini, ne ha una surreale nella sua cucina moderna, un mix in sintonia, ha detto che la rallegra mentre mangia.

Tutte le immagini danno l’impressione di un tempo sospeso. Che tempo è?

Non c’è mai il tempo nell’anima, nel sentire liberi. Mi piace anche l’idea di tempo sospeso quasi uno si aspettasse ancora qualcosa, o volesse stare sopra le cose, le situazioni… come dire che ci sono molte possibilità che non vedi.

Del resto io mescolo le location perché dentro ho molti personaggi, la fantasia non è disordine, è uno spazio di non definizione.

Nel vivere gli istanti della vita non siamo complicati, quello è il pensiero. Qui c’è un insieme ricco ma divertente, quindi anche leggerezza. Come il mio dentro eclettico, e fuori mi piace l’ordine, l’essenziale, un bilanciamento …

La presenza umana è ridotta all’osso, poche le presenze…. Perché?

Ho fatto vari personaggi col collage cartaceo. Ma si, in molti lavori niente presenza di umani, noi abbiamo già tanto spazio, siamo sempre “io io io” … e non abbiamo tempo di guardare a quello che ci circonda.

Invece di essere naturali viviamo solo una parte che crediamo di essere … amo molto il verde e la spontaneità degli animali da non umanizzare.

Imparare dalla natura è vederci con le stesse burrasche, rabbie e dolci fioriture, anche colorate.

Ti cimenti anche con la musica e la scrittura. Come si collegano, nel tuo fare arte, queste diverse espressioni?

…. Il mio fuoco creativo, erano tutte parti di me inespresse, da bambina scrivevo versi a 8 anni, cantavo, disegnavo abiti, scarpette, adesso creo texture stampabili dopo gli studi di grafica.

E scrivo per il blog Blud di Udine, e poi raccontini, scioglilingua, faccio interviste, recito, presento mostre come Sommelier d’arte, curo interviste radiofoniche, e collaboro con altri creativi.

Mi piace la musica, ho scritto e canto all’occasione i miei brani. Leggerezza e profondità il mio mix. La fanciullezza e la maturità insieme.

Le varie espressioni si collegano, comunicano tra loro, a volte si uniscono in un evento, altre viaggiano da sole. Mi chiamavano ‘fantasia fertile’ in Emilia dove sono nata, e l’età matura porta i frutti che poi sono da distribuire.

Tante espressioni, ma se collegate al presente delle cose: sono utili al momento.

Un invito alla naturalezza e a guardare con altri sguardi per cambiare, l’intuito poi ci guida a nuove azioni reali. E una vita tecnologica potrebbe essere al servizio di una vita naturale. Gli opposti che fanno l’intero.

L’artista:

Gloria Corradi è nata a Ferrara.

Dal 1986 al 2000 ha lavorato come speaker, impiegata tecnica a Radio Onde Furlane di Udine, dove la sua voce si espande anche attraverso la creatività in spot, canzoni e programmi d’intrattenimento.

Anni dopo entra nel mondo della creatività attraverso una formazione professionale con vari corsi di illustrazione digitale del FSE, grafica, design, testi per eventi a tema, immagini per calendari, mostre collettive con .Lab. e Galleria ArTtime di Udine.

Ha al suo attivo anche laboratori per bimbi (scioglilingua e filastrocche), presentazioni di mostre e performance di poesia con accompagnamento musicale.

rivista Fare Voci

curata da Giovanni Fierro

collaboratori:

Roberto Lamantea, Salvatore Cutrupi, Ilaria Battista, Vieri Peroncini

Alessandro Salvi, Livio Caruso, Guido Cupani, Antonello Bifulco.