È arrivato anche il numero di febbraio, con una rinnovata panoramica su ciò che succede nello scrivere, oggi.

Ad iniziare dalla poesia, con il nuovo atteso libro di Michele Obit, “La balena e le foglie”; il recente “La mano tesa” di Daniele Orso e l’opera prima della promettente Valentina Murrocu, “La vita così com’è”.

Il ti racconto è nelle pagine di “Volevo uccidere J.-L. Godard”, libro/autobiografia del grande regista cecoslovacco Jan Němec, di cui ci parla Alessandro De Vito, che ne ha curato la traduzione.

Il tempo presente è nei racconti “Andate in pace (Cividale del Friuli)” di Ilaria Seclì e “lcd soundsystem su un regionale direzione Milano” di Filippo Medeot.

Le immagini sono le foto in bianco e nero di Nicola Bisan

Buona lettura.

Giovanni Fierro

(La nostra mail: farevoci@gmail.com)

Immagini ———————-

So What ?

Sette fotografie

di Nicola Bisan

Voce d’autore ————————

Al bordo della parola

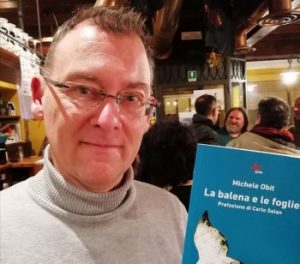

Michele Obit, “La balena e le foglie”

di Giovanni Fierro

È un gradito ritorno, questo di Michele Obit. A distanza di nove anni dal precedente libro, ora il suo “La balena e le foglie” è qui.

E con questo lavoro Obit continua e approfondisce il suo fare poesia, con un ulteriore passo in avanti, sicuro e deciso, nel quotidiano stare nel mondo.

“La balena e le foglie” si schiera e prende posizione, dice sempre da che parte sta. E quella parte diventa il luogo dove guardare di più e meglio, e con la scrittura evidenziare ciò che normalmente si nasconde.

Perché in questo susseguirsi di pagine, mai divise in alcun capitolo, Obit pone il proprio sguardo sulle piccole cose, a volte ai margini degli apparenti centri di significato, ma ancor più capace di sottolineare ciò che conta, ciò che vale. Anche solo per accettare “l’essere fiamma prima della scoperta del fuoco”.

Da subito, dalla prima poesia del libro, Obit cerca il dialogo, costruisce l’ascolto, con la giusta caparbietà per riuscire a fare di “La balena e le foglie” il significato preciso di cosa sia l’accoglienza. Di cosa è.

E in mezzo a tutto questo intenso e acceso fluire, Obit dà vita anche ad un raccontare di sé che è ampio e profondo, per trovare uno spazio personale, “L’ombra di un luogo – l’orizzonte/ che si incendia e l’incavo tenace/ in un tronco di quercia. Quello è il mio posto”.

La sua è una scrittura necessaria ma anche finemente realizzata, che non ha paura di mostrare anche l’attesa di una possibile e prossima apocalisse, facendo i conti con il nostro presente.

Crea vicinanze che si fanno così sempre più legate, quasi un tessuto capace di non lacerarsi (più) e di resistere a strappi e tagli: “Capire dove sta l’essenza assottiglia la vita/ ma rende meno barbaro il cuore”.

“La balena e le foglie” è anche un libro sulla poesia, sul suo significato e sulle sue possibili coniugazioni, con il tempo e la società, con il sé e il confronto. Su ciò che rimane e su ciò che scompare.

Perché poi Obit è chiaro già dal titolo, “La balena e le foglie”; nel vivere c’è sempre qualcuno che si immerge e qualcuno che cade.

da libro:

(Un ghigno o una vergogna dolorosa)

I

Nello stare in bilico e nella tenerezza

dell’edera che ambigua sta sospesa

sui campanili e tra i cornicioni – nel ricordo

di mio fratello che non conosceva

la solitudine della notte ubriaca (ma poi

si rifece) – nelle scale

scricchiolanti scese a cercare l’euforia

nascosta nei pantaloni – piegata al dolore –

vedo e rivivo quei pochi momenti

come un crampo alla gola – un immergermi

nell’odore di vomito e resina

che sale dalle caldaie spente

e si propaga – certo di arrivare

là dove il conforto non ha pace né grida.

*

L’ennesima volta – l’ulteriore avviso

decorsi 20 giorni dalla data di

provvederà alla sospensione della.

Io pago sempre – anche con la febbre

e con le emorroidi in fiamme – anche

con le urla che non so più sentire

io pago questa oscurità congenita

ed il tempo indefinito delle cose

che si attorcigliano per inerzia –

quindi tenetevi le vostre avvertenze

ed il vostro resta inteso che qualora

perché io pago con il mio essere al bordo

della parola – il mio scardinare senza tregua.

*

(Schiele)

I

Ferma la mano preme sul costato

e poi tra l’anca ed il torace. È caparbia

questa resistenza al movimento –

come un’onda si impenna

la carne tra le dita. È per dire

che ciò che unisce davvero

un uomo ad una donna (un uomo

ad un uomo una donna ad una donna)

è – come in una clessidra –

il vuoto che si riempie

ed il pieno che si svuota.

*

(Lo stesso respiro)

C’è qualcosa in questa vita imperfetta

di opprimente e così appagante

che quel né prendere né lasciare

tante volte si tramuta in un prendere

ogni cosa e lasciare che cada o scompaia.

Ci siamo così lasciati e ripresi

riavvolti nella nostra coperta di scuse

e alle cinque del mattino rivisti

in un sogno e poi per minuti e ore

costretti al silenzio – la diga

che satura ogni intento.

Facciamo allora che in tutti

questi anni siamo stati lo stesso respiro

– facciamo che non ho paura di cadere

perché sarai sempre tu a rialzarmi

sempre tu a dirmi la pienezza delle parole

che sono voce dura e indifesa.

Intervista a Michele Obit:

Cosa c’è alla base di questo tuo libro?

Semplicemente il fatto che, dopo nove anni dall’uscita del libro precedente, avevo un certo numero di poesie che potevano riunirsi in una raccolta. Non ho mai spasimato per pubblicare, nonostante questo non ho nemmeno mai pensato di scrivere solo per me stesso.

Era arrivato il momento di far uscire un nuovo libro.

Non ci sono capitoli nel libro, ma un continuo fluire dello scrivere. È stata una scelta ben precisa? E quale la sensazione da trasmettere al lettore?

Le poesie hanno una sequenza quasi cronologica, per il resto in nove anni si sono raccolte molte esperienze diverse una dall’altra, mi era difficile se non impossibile suddividerle in capitoli.

Così per le sensazioni da trasmettere al lettore: se devo parlare di filoni, c’è quello più impegnato (se vogliamo civile, impegnato), c’è il tema del viaggio, c’è la presenza di una lingua diversa (il dialetto sloveno delle Valli del Natisone), c’è una certa riflessione del fare poesia, c’è anche qualcosa di intimistico.

L’impressione è che questo libro voglia costruire un ascolto, una accoglienza… è anche quello che deve fare la poesia?

È soprattutto quello che deve fare la poesia. Non so davvero se questo libro, come quelli precedenti, riesce nell’intento. La parola ‘accoglienza’ mi piace, in ogni caso, oggi si fa riferimento ad essa per altri contesti, ma mi sembra appropriata perché accogliere vuol dire far entrare dentro, che penso sia il sogno di ogni poeta con la propria poesia.

Pagina dopo pagina hai creato un mosaico di persone e luoghi. Cosa le/li avvicina, cosa li fa stare assieme?

Se c’è un comune denominatore quello evidentemente sono io. La qual cosa un po’ mi disturba, in realtà, perché mi piacerebbe poter arrivare a scrivere di me senza usare la prima persona singolare, che è una cosa che invidio ai poeti capaci di farlo.

Quando scrivo: “La necessità di parlare del mondo mi rende inviso ogni io” parlo proprio di questo.

C’è un passaggio che rimane in mente immediatamente: “io pago con il mio essere al bordo della parola – il mio scardinare senza tregua”. Lo vuoi commentare?

Ha a che fare da una parte con il concetto di sottrazione, che sta alla base della mia poesia, dall’altra con il rispetto che dovremmo tutti avere nei confronti della parola. Inutile dire che, rispetto a quest’ultimo aspetto, tutto volge nella direzione contraria.

Recentemente hai anche tradotto un libro di poesie di Srečko Kosovel. Questo lavoro, questa lettura è entrata in qualche modo in “La balena e le foglie”?

Le poesie che ho tradotto di Kosovel erano uno sguardo sul suo paesaggio, sul Carso. In questo forse c’è una lieve somiglianza con la poesia ‘Zabrida’, che è il nome del paese dove è nata mia madre, nelle Valli del Natisone.

Per il resto Kosovel, nei suoi pochi anni di vita e nella sua lungimiranza, ha sicuramente scritto cose più importanti delle mie.

Ci sono anche poesie che hanno bisogno di più momenti per potersi mostrare. Testi che si dividono in tre e anche in sei parti. Quasi a dire che sono testi dove il Tempo entra nelle loro vene, nella loro identità…….

Non so esattamente da cosa dipenda questa mia tendenza a suddividire certe poesie in più parti.

Perché in realtà, come spiegavo prima, io sono più per sottrarre che per aggiungere. Ma ci sono temi e tempi che evidentemente in me necessitano di uno spazio maggiore.

Per fare un esempio, mi era difficile ridurre quanto avevo vissuto nella Comuna Trece, a Medellin, in una sola poesia di una decina di versi. A volte ti capita di vivere esperienze che, per quanto ci provi, non ti stanno in poche parole.

È un libro che si espone, che dice del nostro tempo, che prende posizione. E molte volte questa posizione combacia con le cose e le persone che stanno ai margini, che non vivono il centro del nostro tempo ma ne sono forse anche vittime. Può essere così?

Certo, questo libro si espone, come l’aveva fatto il precedente, ‘Le parole nascono già sporche’. C’è una certa disillusione, come nella poesia ‘Invocazione’, rispetto alla questione dell’emarginazione, della povertà (non solo economica), ma devo dire che, avendo una figlia adolescente, non posso non pensare che un giorno il futuro sarà suo e che sarà migliore di ciò che stiamo vivendo oggi.

Raccontato o nascosto, uno dei protagonisti del tuo libro è il silenzio. Che rapporto hai con lui, come lo vivi, anche in relazione con lo scrivere poesia?

Nel libro scrivo che il silenzio è “altro che tacere”, ha insomma a che fare con una sensazione interiore. Come la solitudine non è qualcosa che necessariamente si vive stando soli, il silenzio non necessariamente si vive senza rumori o parole. E in relazione allo scrivere poesie posso dirti che posso tranquillamente scriverne stando in mezzo a una folla, se sento dentro di me la quiete sufficiente per farlo.

L’autore:

Michele Obit (1966) è nato a Ludwigsburg e vive a Udine.

Ha pubblicato le raccolte poetiche “Notte delle radici” (1988), “Per certi versi/ Po drugi strani” (1995), “Epifania del profondo / Epiphanje der Tiefe” (Austria, 2001), “Leta na oknu” (2001), “Mardeisargassi” (2004), “Quiebra-Canto” (Colombia, 2004), “Le parole nascono già sporche” (2010) e “Marginalia/Marginalije” (Lubiana, 2010).

Ha curato e tradotto il volume “Quel Carso felice”, antologia di poesie dell’autore sloveno Srečko Kosovel, edita da Transalpina nel 2018. Collabora alla realizzazione del festival Stazione di Topolò/ Postaja Topolove.

È direttore del Novi Matajur, il settimanale sloveno della provincia di Udine.

Ha tradotto in italiano i più importanti poeti sloveni della nuova generazione e le opere degli scrittori Miha Mazzini, Aleš Šteger e Boris Pahor.

(Michele Obit “La balena e le foglie” pp. 56, 10 euro, Qudu editore 2019)

Immagini ———————-

Presso Bogatic

Sette fotografie

di Nicola Bisan

Tempo presente ———————-

Andate in pace (Cividale del Friuli)

“L’impero che si tace” – uno di tre

di Ilaria Seclì

È bianco a sufficienza. Verrà neve.

Bianco e denso, grembiule di massaie portato coi lembi della pancia.

Pieno come gerla. È sicuro, è in bilico. Qualcosa verrà, si aprirà.

Le acque sono verdi, tengono a palmi schiusi il presepe colorato, ci dicono messa la notte del 24.

Ai bordi della città la gente è appesa ai suoi silenzi, all’acqua, all’orto. Gesti piccoli, doveri quotidiani, è seria, quasi scontasse una pena.

Per l’occhio che guarda sembrano danze, per loro gesti simili al respiro.

Tutto è come deve essere, gazze sui fili elettrici, campanili e montagne nei disegni dei bambini.

La natura no, è imbronciata, severa. Impera su voci e cose.

Ha umori suoi, capricci che inquietano. Non c’è vento o sole che la plachi, né direzione di bussola che la rassicuri. Più in là i grifoni.

Gli allocchi degli Urali conservano in cuore i segreti che vedono alle spalle, impazzita rivoluzione terrestre verso astri sconosciuti.

Le montagne non girano il collo, ma è chiaro il rapporto che le lega al peso che hanno sulla nuca.

Terra di natura che uomini camminano, uomini più somiglianti a rocce e puntute cime che fratelli di città.

Il corvo gracchia, le campane incudini che incendiano il silenzio.

L’anziano uomo nel garage con i chiodi tiene i legni della bara. La sua. Non si accorge degli occhi che corrono veloci nel suo spazio.

Più avanti, un prete nella chiesa vuota congeda deciso: andate in pace.

L’autrice:

Ilaria Seclì, salentina nata a Ginevra, ha pubblicato “D’indolenti dipendenze” (Besa, 2005), “Chiuderanno gli occhi, diario a due voci con Federico Federici”, (Quaderni di Cantarena, 2007), “Del pesce e dell’acquario” (LietoColle, 2009), “La sposa nera” (I libri dell’Arca, Joker, 2016). Vive a Lecce.

Gestisce il blog https://leragionidellacqua.wordpress.com/

(Il racconto “Andate in pace (Cividale del Friuli)” che qui proponiamo, è tratto dal suo libro più recente, “L’impero che si tace” (Ladolfi 2019), che sarà ospite anche nei prossimi due mesi, con altrettanti estratti.)

immagini ———————-

Senza titolo

Sette fotografie

di Nicola Bisan

Voce d’autore ————————–

Quel vento aperto di giugno

Daniele Orso, “La mano tesa”

di Antonello Bifulco e Vieri Peroncini

Il consiglio che dava Walt Whitman ai giovani poeti era quello di non scrivere poesia.

Ma zio Walt non era l’unico grande poeta a dare una paradossale indicazione del genere, sebbene per non tediare nessuno ci asterremo dall’elencazione: è doveroso però dire che un simile monito viene anche da Daniele Orso, almeno quando si rivolge a Claudia, Simone “quell’altro”, troppo acuti e intelligenti per scrivere poesia.

E a tutti noi? Forse, a patto che si abbia la voglia di sbattere la testa al muro: quello che è certo, è che Daniele Orso si rivolge al nemico (che non siamo noi, come pensava Walt Kelly, ma a volte sì), a cui rivolge “La mano tesa”.

Tale è infatti il destinatario ideale dell’ultima fatica poetica di Daniele Orso, “La mano tesa” per l’appunto, pubblicata da Lietocolle.

Quarto figlio di Daniele, medico trentottenne che coniuga in sé quindi metodo scientifico e afflato poetico, in quasi centosessanta pagine di liriche approfondisce le tematiche della sua produzione precedente, e amplia anche gli orizzonti: mescolando lunghezze, stili e stilemi, figure retoriche, prosa e prosodia, citazioni in esergo e riferimenti impliciti, viaggio e movimento immobile, Storia e cronaca, archetipo ed attualità.

In un mix improponibile alla descrizione, che funziona perfettamente però: quasi un cocktail di farmaci creato per prove ed errori, a cercare, con buon successo, di curare la bruttezza che avanza nella vita – o la bruttezza della vita che ci avanza.

Dal libro:

“Vedi certe case e ti chiedi

chi ci possa abitare,

eppure anche là

qualcuno ci deve abitare,

qualcuno deve abitare

anche quelle certe case là.”

(a Umberto Fiori)

*

“Una periferia, una staccionata,

il muretto d’una ferrovia,

grigio, asfalto e il tabellone

d’una pubblicità bagnata.”

*

“Un’auto bianca, cerchi cromati,

cipressi in fila tutti ordinati.

Una vetrina, la nebbia, e dentro

il niente d’un paese sonnolento.”

*

“Total, grida il distributore

di benzina abbandonato.

Più dietro una villa nascosta

dietro il verde incolto e denso.”

*

“Antico borgo di locande: lo percorriamo di giorno, lo percorriamo di notte. Il gorgo degli avventori, il filo stretto della schiena, l’uccisione del maiale, i vicoli ricurvi sotto il grasso di settembre. Gronde e aiuole. Asfalto. Tutto il fango dei telefoni che salgono ai denti, morbidi all’inizio, poi al palato più decisi. La mia gente chiede sguardi precisi l’un l’altro, non vede niente: il tempo è fosco e indecente.”

*

“Poi c’è l’ingresso nella casa nuova, l’odore dell’intonaco o dei muri nuovi e di bianco. Il prato nudo davanti a casa. La luce buona che incrocia il melo poco più avanti sulla strada. Il frassino che cova un nido nero dentro il legno. Un ragno di auto in moto, al mattino, in viaggio per lavoro o un cupo sguardo al sentiero conosciuto. Andremo un giorno come se tanto non ci fosse modo di ottenere un altro sogno, un altro gesto. Tutti quei vicoli felici nel dentro di quel vento aperto di giugno faranno il resto di case, case soltanto.”

*

“Cari Claudia, Simone e quell’altro di cui non so il nome: siete troppo acuti, intelligenti per scrivere poesia. Ci vuole la stolida esattezza delle capre. Ci vuole l’idiozia e sbattere la testa contro il muro. E poi di nuovo. E ancora contro. Eppure sono convinto che la vostra sia poesia migliore di molte, della mia, di tante. E che seppure da posizioni diverse costituiamo una costellazione di vite disperse, minuscole, pulviscolo inerte che per forza di particelle e poi molecole si aggrega si condensa si unisce in forme solide un po’ sghembe, e tenere e innocue e imperfette. Fate in modo che la vostra imperfezione ci appartenga.”

Intervista a Daniele Orso:

Viaggio, Storia, legami con l’attualità, classicità, vissuto personale, psicologia, sociologia. E molto altro. E poesia nella poesia. Daniele Orso riesce a far stare tutto ciò in una mano, a patto che sia una mano tesa. Ma chi è il destinatario de “La Mano Tesa”?

Per spiegare chi nella mia testa è il destinatario della Mano tesa devo spiegare il suo titolo e non posso che ricorrere all’incipit da cui deriva: una frase tratta dalla “lettera ad una professoressa” di don Milani e dei suoi ragazzi della scuola di Barbiana, in cui danno una loro definizione di arte come strumento per affrontare “nemici” intellettuali, ideologici con l’intento di redimerli.

Ora, il discorso si fa scivoloso perché potrebbe sembrare così che tutto il libro si riduca ad una sorta di libello, pamphlet o epistola contro i Romani in chiave contemporanea. Invece il destinatario, il nemico che vorrei cambiasse sono in primo luogo io, o parti di me stesso.

Una sorta di auto-processo in cui ad essere sotto accusa sono visioni non chiare, non nitide che vorrei si chiarissero nello stesso processo di scrittura (e quindi, successivamente, di lettura).

Dunque un tentativo di afferrare la realtà o immagini di essa per poter spiegare idee e strutture che ne stanno al fondo. Ecco, direi che il destinatario potrebbe essere chiunque alla poesia non chieda solo verso eufonici o l’invenzione delle immagini.

Dal metodo scientifico alla creazione poetica: sembra esserci una discrasia in un simile accostamento, ma il lettore di Daniele Orso sa che queste due anime convivono armoniosamente sia nella persona che nella produzione letteraria. Ma dove affonda le sue radici l’ispirazione la formazione dell’Orso poeta?

Innanzitutto non so bene se le due anime convivano davvero armoniosamente: entrambi i campi richiedono rigore e dedizione, un’assunzione di responsabilità pressoché totale.

È difficile fare convivere questi due mondi, a certi livelli richiesti. Ma dalla responsabilità che ciascuna delle due dimensioni richiede, deriva, per quel che riguarda la parte letteraria, una certa severità che definirei calvinista che si traduce in un duplice significato.

Da una parte l’esito non può essere abbozzato o solo intravisto. Tutto deve essere per così dire “all’altezza” del proprio dettato.

In secondo luogo, l’idea che non si prenda la penna per dare sfogo al proprio egocentrismo, o meglio: questo deve essere al servizio di un “dire più alto”, deve avere una qualche forma di utilità per gli altri (magari in forma non proprio diretta).

Da qui una certa propensione per autori classici che hanno concretizzato questo rigore morale nelle loro opere (stavo per scrivere, una certa “linea lombarda” che però, nella mia testa, va da Parini a Manzoni, passando, attraverso salti anche ampi per Sereni, Nelo Risi, a Raboni…) come il gruppo di Officina, ad esempio: Roversi, Pasolini o l’aggregato Fortini.

Ma anche una certa idea di onestà nell’opera che deriva da un certo filone sabiano, e poi caproniano.

“La mano tesa” è un volume che, trattandosi di silloge poetica, è corposo, quasi 160 pagine che raccolgono un numero ben maggiore di componimenti, i quali a loro volta vanno dalla semplice quartina al testo prosodico. Una varietà, in definitiva, che potrebbe far insorgere il sospetto che si tratti di una sorta di fusione cellulare tra quelli che potevano essere libri diversi (sospetto che viene fugato quando ci si accosta alla lettura). La ratio di una scelta così composita?

In realtà, rispetto ai libri precedenti, questo lo definirei stratificato. Nel senso che i testi sono nati in periodi diversi che si sono stratificati l’uno sull’altro. È vero che ad un certo punto mi sono trovato ad avere sezioni che capivo non erano sufficienti per reggere un libro da sole, e tuttavia, quando ho guardato l’insieme, mi sembrava di intravedere una sorta di sottotraccia comune, declinata secondo stili e forme diverse.

Sicché un filo conduttore c’è, e mi pare anche evidente: se non altro in un certo tono, in una certa posizione di chi scrive io all’interno dei testi. È anche vero che capivo che erano testi conclusi in se stessi, non avvertivo possibilità di evoluzione per loro (magari per me forse sì, e le cose che andrò scrivendo potrebbero essere anche molto diverse), erano in qualche modo conclusivi.

Naturalmente non tutto è nato spontaneamente e il recupero di alcune poesie che avevano, in libri precedenti, altre forme (basti pensare ai sonetti della prima sezione che sono diventati testi di poesia in prosa) è stato concretizzato attraverso la destrutturazione e ristrutturazione funzionale al libro che andavo componendo.

Osip Mandel’štam diceva che “È nei margini che si trovano le poesie”.

Le tue poesie sembrano esplorare i margini della vita, del suo fluire che ritorna ad essere vita anche quando la vita pare essersi dimenticata delle cose e delle persone, sono poesie che esplorano la secolarità dei momenti raccontati e come in un girotondo poetico ci ritroviamo a vivere le tue emozioni. Quali sono i margini che ispirano il poeta quando ci si avvicina alla poesia? Quali i margini che il poeta Orso esplora dentro di sé?

Vivo in una zona marginale (“L’estate in provincia” si chiama il mio primo libro…) di una regione marginale di una nazione tutto sommato marginale rispetto al centro del traffico non solo culturale globale odierno. In fondo, un illustre padre come Mario Benedetti ma anche Pier Luigi Cappello hanno esplorato allo stesso modo la marginalità.

Ma, a ben vedere, tutta la tradizione della letteratura friulana (e probabilmente vale pure per la grande letteratura triestina, con le figure dell’inetto o l’io poetico di Saba che vede vivere una vita a cui vorrebbe aderire ma che sembra respingerlo…) ha abbracciato una sorta di visione dal basso: penso a padre David Maria Turoldo a Amedeo Giacomini e la sua scelta di scrivere in friulano dopo il terremoto del ’76.

Sono margini umani, quelli che interessano alla poesia, un’attenzione per i dettagli. Credo che dai margini si colga meglio il fluire della corrente, diciamo così.

Si entra in spazi che conosciamo, che abbiamo già attraversato, in quei luoghi dove anche un angolo di giardino dimenticato prende vita nella penna del poeta, ci sono sguardi fermi alle finestre, colori e profumi che si lasciano respirare, ci sono muri che vivono di vita propria nell’infinito ricominciare. Quali i luoghi che hai abitato, quali angoli del tuo giardino/pensiero, quali colori, muri e sguardi che hai attraversato troveremo ne “La Mano Tesa”?

Il libro tratta di cose concrete e credo di avere necessità di uno sguardo reale sulle cose, sui luoghi per poter accendermi. Il paesaggio (in senso lato) è molto importante per la mia poesia: dal paesaggio si parte per sviluppare molto spesso un racconto intellettuale, razionale, magari per tornare poi al paesaggio. Paesaggio minimo, domestico oppure esperienze di viaggio (Creta, Berlino, la vicina Austria).

Luoghi che si lasciano attraversare dalla figura umana e di questo passaggio presentano qualche traccia. Proprio questa traccia cerco di rintracciare nel paesaggio.

“…Così abbiamo capito cos’è l’arte. È voler male a qualcuno o a qualche cosa. Ripensarci sopra a lungo. Farsi aiutare dagli amici in un lavoro paziente di squadra… una mano tesa al nemico perché cambi…“. Il tuo libro comincia con questa frase di Don Lorenzo Milani. Comincia con la lettera più famosa della storia della pedagogia, scaturita dalla rabbia di un ragazzo e che il suo maestro colse al volo, trasformandola nel cuore pulsante del suo laboratorio educativo. Per Pier Paolo Pasolini disse “è una delle più straordinarie definizioni di quello che deve essere la poesia”. Raccontaci questo incipit.

È un incipit che assolve ad una duplice funzione: da una parte tenta di sgomberare il campo da una funzione assolutoria della letteratura (che è la forma di arte che meglio conosco), dall’altra esprime bene una certa funzione per così dire pedagogica, educativa della letteratura.

Ma è un’auto-educazione in primis: l’arte spesso fallisce quando si impone intenti didascalici. Trovavo questa definizione dell’arte molto fortiniana (Fortini che per altro espose molto chiaramente quali erano le contraddizioni del discorso di don Milani. Contraddizioni che condivido e che sono, come giustamente nota Fortini, molto simili a quelle di Pasolini, data anche la matrice cattolica di entrambi).

Era insomma una dichiarazione di poetica che volevo mettere all’inizio del libro, a mo’ di lettera di intenti, cosicché fossero chiare le “condizioni” che presentavo a chi stava per cominciare a leggere il libro.

Detto ciò, spero che chi di questo libro è arrivato alla fine, possa trarne funzioni e motivi del tutto personali, che magari per un attimo, sono entrati in risonanza con i miei versi.

L’autore:

Daniele Orso è nato a Monfalcone (GO) nel 1982.

Nel 2013 ha pubblicato “L’estate in provincia” (Sigismundus Editrice), segnalazione come opera prima al premio G. Gozzano, con una nota in quarta di copertina di Gianni D’Elia.

Una sua silloge, “Muri portanti”, è contenuta in “Poesia Contemporanea. XIII Quaderno Italiano” (Marcos y Marcos, 2017), curato da Franco Buffoni, con prefazione di Flavio Santi.

Alcuni testi sono apparsi su Officina Poesia Nuovi Argomenti, Nazione Indiana, Le parole e le cose, Poetarumsilva.

Nel 2018 è uscito “La difesa dell’armata rossa” (Oedipus, 2018).

(Daniele Orso “La mano tesa” pp.158, 17 euro, LietoColle 2019).

Antonello Bifulco e Vieri Peroncini curano la rassegna poetica, ma non solo, “Nessun giorno sia senza poesia”.

Immagini ———————-

Strong

Sette fotografie

di Nicola Bisan

Ti racconto ———————–

Non dare la mano al cameriere

Jan Němec ,“Volevo uccidere J.-L. Godard”

di Giovanni Fierro

Un libro che è autobiografia e che si legge come un romanzo.

È “Volevo uccidere J.-L. Godard” di Jan Němec, che contiene trentuno racconti, pagine scritte dal 1970 al 1990, e che narrano la vita di questo importante cineasta cecoslovacco.

Testimonianza della sua vita artistica, e della sua vita di ogni giorno divisa dal periodo vissuto nella terra dove è nato e l’America, dove ha dovuto andare nel 1974, visto che in Cecoslovacchia gli veniva impedito di lavorare.

Perché Jan Němec, scomparso nel 2016, è stato uno dei nomi di spicco della Nova Vlna, la nouvelle vague cecoslovacca, e anche l’unico regista capace di filmare l’invasione di Praga da parte dei carri armati sovietici, il 21 agosto 1968, per poi varcare la frontiera con l’Austria, e far sì che all’indomani mattina la televisione austriaca mostrasse al mondo quelle immagini.

E Němec era anche sicuro di prendere un premio all’edizione di Cannes del 1968, ma al festival scoppiò il maggio francese e registi come Godard e Truffaut proposero di interromperlo, e non ci fu nessuna premiazione….

E allora la lettura di “Volevo uccidere J.-L. Godard” è un’immersione completa nella vita di Jan Němec, lo si accompagna nei suoi sogni di gloria artistica e di pura sopravvivenza umana, si intrecciano e si respirano mondi opposti, la Cecoslovacchia sovietica e l’America capitalista, dove sopravvisse girando film di matrimoni, e inseguendo progetti cinematografici che non si realizzarono mai. Per poi tornare a Praga alla fine del 1989.

Nemec è stato anche un autentico viveur, una anima irrequieta che amava le feste e le donne e che era sposato con una delle più grandi cantanti ceche dell’epoca, Marta Kubišová.

Sono pagine rocambolesche, si vivono situazioni surreali e divertenti, si respira la passione e la rabbia, sempre però con uno sguardo che mette nudità al tempo narrato, alla società in qui ha vissuto.

“Volevo uccidere J.-L. Godard” è lettura consigliata, e per la quale abbiamo intervistato Alessandro De Vito, che ha tradotto il libro in italiano, e che è anche uno dei fondatori di Miraggi, la casa editrice che lo ha pubblicato.

Dal libro:

“L’obiettivo della cinepresa può essere una piccola mitragliatrice, o cannone, e la verità, impressa sulla pellicola, può avere una forza, difensiva o offensiva, maggiore dei proiettili. Non a caso, qui da noi in America, usiamo la stessa parola per ‘sparare’ e ‘girare’: shoot!”

“Il cielo si chiuse. Nuvoloni neri si distesero su Praga. La cometa passò da qualche parte sopra di noi, ma nessuno poté scorgerla. Si era arrabbiata con noi, e vi aveva fatto sapere che non avrebbe scintillato, non si sarebbe accesa, dato che il nostro amico Jirka non c’era più.’”

“Lo scaltro Kgb aveva quindi scelto Lád’a K., e lui ci mandava dei segnali: anche in una società così disciplinata come uno stato comunista sotto la tutela sovietica, si poteva sempre trovare una breccia per essere individualisti, e perfino decadenti. perché il Filmexport cecoslovacco aveva bisogno di film da poter proporre in Occidente, prendere dei premi ai festival, e giustificare così l’esistenza dei suoi uffici all’estero, che erano solo un’altra forma di spionaggio rispetto a quella dei consolati o delle agenzie di viaggio bulgare, tramite le quali metti che si organizzi un attentato al papa.”

“Ah, comunisti e russi, divoratevi pure il cuore del continente, che mi avete rubato! Io non ci sono più.”

Intervista ad Alessandro De Vito:

(traduttore di “Volevo uccidere J.-L- Godard)

Quale la differenza fra lo Jan Němec ceco e quello ‘americano’? Ma anche tra il regista cinematografico e il narratore?

La differenza, purtroppo per lui, è ed è stata enorme, tra gli anni in Cecoslovacchia e quelli dell’esilio negli Stati Uniti. Negli anni 60, in patria, durante la Primavera di Praga, seppure fosse un giovane regista, aveva dimostrato a più riprese un talento fuori dal comune, uno stile assolutamente personale, realizzando dei veri capolavori che meritano di restare nella storia del cinema, già il corto “I diamanti della notte” e soprattutto “La festa e gli invitati”, film visionario e filosofico, sottile e crudo nell’indagine della natura umana, già molto maturo.

Němec è stato anche molto abile a insinuarsi – insieme ad altri giovani registi che hanno fatto parte di quella straordinaria Nouvelle Vague cecoslovacca (citiamo solo Forman, Menzel e Passer, venuto a mancare pochi giorni fa) – tra le maglie della censura e nel meccanismo di produzione cinematografica di Stato comunista, rivolgendolo a proprio vantaggio. Evidentemente l’invasione sovietica del 1968 ha interrotto tutto.

Era inoltre un personaggio noto pubblicamente, dato che allora è stato anche sposato con la più nota cantante ceca dell’epoca, Marta Kubišová, che è come dire Mina in Italia negli anni 60.

Ma anche le similitudini….

Certamente Jan Němec era un carattere particolare, deciso, sarcastico, autoironico, con un’irruenza che è stata sinonimo di energia e forza, di ricerca indomita della libertà e dell’arte, ma anche un ostacolo. Un’incapacità al compromesso, ancor più in senso artistico che politico, che l’ha danneggiato maggiormente negli USA, dove per lavorare bisogna sottostare alle regole dello show business delle major cinematografiche.

Non era il genere di persona capace di mandare giù dei rospi.

Passando alla narrazione scritta e parlando di similitudine, è la parola migliore per descrivere quanto il suo modo di narrare con parole sia simile alla sua visione cinematografica.

Cosa porta del suo sguardo da regista in questo suo narrare? E come lo usa?

Jan Němec è un regista anche mentre scrive. Non evoca, vede, sceglie il punto di vista, inquadra, monta le scene e fa vedere. Spesso nei suoi racconti, sempre basati su esperienze vissute, troviamo immagini, tagli, inquadrature, descrizioni che sembrano “scritte” con la macchina da presa più che con la penna, un andamento registico più che da scrittore.

A volte questo provoca anche qualche salto nella narrazione, anche se bisogna tenere conto che i racconti sono stati scritti nell’arco di vent’anni, dal 1970 al 1990 circa, e a volte in situazioni personali precarie.

Non è una scrittura pulita e levigata, ma assomiglia molto anche a lui: troppa energia per poterla contenere sulla pagina. Il che aggiunge interesse, spesso si ha l’impressione di essere davanti a lui che racconta, seduti davanti a un bicchiere di vino (non birra).

Nel libro, pur immergendosi in situazioni sempre intense, dove le persone si incontrano e si scontrano, dove c’è sempre l’accadere come punto focale del narrare, mi sembra di percepire un profondo senso di solitudine. Può essere così?

Io credo che derivi dall’esperienza vissuta, il dover abbandonare il proprio amato paese, il fatto di non aver nemmeno potuto lottare contro lo stato delle cose. Negli anni da espatriato è stato certamente un uomo solo, si è dovuto arrangiare, non è riuscito mai a lavorare al suo livello.

Per vivere ha trascorso anni a inseguire progetti poi non realizzati, mantenendosi realizzando film privati di matrimonio. Ma è soprattutto la personalità, fortissima ed egocentrica come capita negli artisti più grandi, che emerge con una forza che si impone. È allora la solitudine dell’artista, unita a un punto ideologico non trascurabile: l’esaltazione della libertà individuale, o dell’individualismo tout court, in un paese dominato da una società e da una retorica collettivista pervasiva, allora era un fatto politico.

Lo stesso titolo originale del libro, che letteralmente sarebbe “Non dare la mano al cameriere”, che si riferisce a uno dei racconti, esplicita questo pensiero. In quel caso l’esaltazione di un comportamento che si può definire classista (un suo amico, artista anche lui, celebre perché “non dava la mano al vecchio cameriere”, non con fare sprezzante, ma per tenere una distanza.

Con le sue parole: “Il nostro credo era questo, e penso lo sia ancora: vogliamo spassarcela un po’, andate a fare in culo, bolscevichi, voi e i vostri programmi, i piani quinquennali, i processi e le riabilitazioni. Raccontavamo queste cose alle ragazze, completando quel rapido giro panoramico della città. Ogni tanto bevevamo un bicchierino, facevamo un giro anche contromano e stavamo bene, perché sapevamo che nessuno ci avrebbe manganellato per un reato contro lo Stato”.

Volevano essere dei giovani liberi, non diversamente dai loro coetanei occidentali.

Jan Němec è sicuramente un autore fuori dal coro. Quanto questo gli ha permesso di sviluppare una propria originalità, e quanto invece è stato un qualcosa di limitante, anche in prospettiva politica nella Cecoslovacchia sotto il controllo sovietico?

Němec era certamente fuori dal coro, ma in realtà il “gruppo” dei registi della Nová Vlna… non era un gruppo. C’erano sostegno reciproco, collaborazioni, un background comune, in fondo venivano dalla stessa scuola di cinema, la Famu, e lavoravano tutti negli studi di Barrandov, la Cinecittà di Praga, ma ognuno portava avanti le sue idee, soprattutto dal punto di vista estetico.

Ed erano lasciati liberi di farlo, Němec stesso afferma che si erano trovati in una condizione di libertà creativa difficilmente eguagliabile: (quasi) senza censura, e con tutti i mezzi produttivi a disposizione.

Finito tutto questo con l’invasione, all’estero sono riusciti a sfondare in pochi, dovendo fare i conti anche col reperimento di risorse, con i produttori. Forman è il campione di questo successo in occidente.

Quale la caratteristica più evidente del suo scrivere, e cosa ha significato tradurlo?

La lingua che usa Němec è piuttosto antiletteraria, quasi orale, gergale, estremamente viva. Pur non mancando di riferimenti “alti”.

Non era uno scrittore, spesso i racconti li potremmo immaginare come dei soggetti per film da girare, un po’ più distesi. Raccontati di persona, in modo molto vivido, con una mescolanza di registri molto marcata, tra l’epico del patriottismo, della propria terra tradita e schiacciata dall’invasore, e un’aneddotica personale che ci fa sogghignare amaro o scoppiare a ridere (come nel racconto in cui ci rende noto che ci si può salvare da un infarto grazie allo sforzo muscolare per non farsela addosso: era in compagnia di una signora, diamine!).

Questo ha portato una certa difficoltà di traduzione dovuta alla varietà del contenuto, ampiamente compensata dalla vita che fuoriesce prepotente tra le righe.

È stato bello passere dei mesi con Jan Němec, che purtroppo ho incontrato una sola volta di persona, poco prima che morisse.

Il libro è scritto a più riprese dagli anni settanta ai novanta. Cosa tiene assieme questo ampio lasso di tempo?

È un ventennio esteso, dato che nei primi racconti si parla degli anni 60. È un’epoca tutto sommato omogenea, il grande cambiamento avverrà alla fine dell’89, con la caduta del muro di Berlino e dei regimi comunisti.

E il racconto si interrompe qui, con il rientro a Praga nel dicembre 89. Non a caso, credo.

Appena ritornato, pur con difficoltà, Němec è tornato a fare il regista, in modo indipendente. Credo sia evidente che la scrittura fosse il surrogato della regia, nei lunghi anni in cui non ha potuto o non è riuscito a realizzare film.

Poi ovviamente è un racconto autobiografico, l’autore è protagonista, e persino quando prevale il racconto di eventi storici importanti, come l’invasione di Praga o il famigerato Festival di Cannes del 1968, lui non va sullo sfondo. È lì, e non è un comprimario.

Anche l’immagine di copertina dà l’idea di un Jan Němec sempre in continuo movimento. È così?

Credo non potesse stare fermo. Emanava luce e movimento quando l’ho conosciuto, due mesi prima di morire, malato su una carrozzina, possiamo immaginare durante tutta la sua vita. L’immagine di copertina richiama uno dei momenti topici del racconto: lui che si aggira per la Praga invasa dai carri armati sovietici con la sua auto sportiva e la macchina da presa, con un certo sprezzo del pericolo, il 21 agosto del 68.

La sera stessa riuscì rocambolescamente (e naturalmente con l’aiuto di una bella donna, altra sua passione eterna) a portare i negativi a Vienna e a far quindi vedere al mondo – documento unico – che cosa stava succedendo davvero a Praga. Non il “fraterno aiuto” degli altri popoli socialisti, ma un’invasione militare. Quel materiale, montato con altro, è diventato il toccante documentario “Oratorio per Praga”.

Quale l’eco della sua fama di regista in Europa, in Italia, nel mondo?

Němec è nella storia del cinema, nell’ambito dei festival (in Italia soprattutto Trieste) viene ancora ricordato e omaggiato, specialmente le sue opere degli anni 60. Ha conosciuto la maggiore notorietà internazionale sull’onda anche emotiva dell’invasione di Praga, grazie soprattutto alle immagini dell’invasione.

(Jan Němec “Volevo uccidere J.-L. Godard” pp.283, 20 euro, Miraggi edizioni 2019)

Il traduttore:

Alessandro De Vito, classe 1971, lavora in campo editoriale da quasi vent’anni.

È tra i fondatori di Miraggi Edizioni nel 2010, di cui ne è direttore editoriale ed editor.

Per metà di origine ceca, da qualche anno è appassionato traduttore da quella lingua, ispiratore e responsabile, sempre per Miraggi, della collana di letteratura ceca NováVlna.

Il regista ed autore:

Jan Němec, scomparso nel 2016, è stato sempre considerato l’“enfant terrible” del cinema cecoslovacco, l’irriverente, lo sfrontato, quello senza mezzi termini e mezze misure.

Rispetto ai compatrioti Jirí Menzel e Milos Forman, entrambi Premi Oscar, ebbe meno successo, ma fu uno dei nomi di spicco della Nova Vlna, la nouvelle vague cecoslovacca, e l’unico regista a filmare l’invasione di Praga da parte dei carri armati sovietici, il 21 agosto 1968, gesto che lo rese inviso al regime.

Immagini ———————-

Le sue prigioni

Sette fotografie

di Nicola Bisan

Voce d’autore ————————

Questo bene nelle cose

Valentina Murrocu, “La vita così com’è”

di Giovanni Fierro

È un esordio che merita molta attenzione questo “La vita così com’è” di Valentina Murrocu, una raccolta di poesie che da subito, dalla prima pagina, mostra autorevolezza e firma d’autrice.

In questo lavoro lo scrivere è un respiro che continuamente va a capo e si apre, per generare le parole e i loro significati, si spoglia dell’effimero e mette in evidenza ciò che rimane, al fondo netto del vivere.

Il titolo è già una dichiarazione d’intenti, “La vita così com’è” è un invito ad essere disponibili alla vita, ad accettarla per innescarla, per stare nel suo epicentro, nei suoi epicentri.

Perché “anche la vita è questa somma/ di forze cui non sappiamo dare un nome”, e in questa osservazione Valentina Murrocu mette radici alla sua ricerca, inizia la sua appartenenza alla scrittura poetica, indaga in un ‘adesso’ che si allarga sempre, che si svela e che contiene, che mostra e che invoca.

“E chiedere cosa si possa fare e non/ volerlo, solo guardare il paesaggio”; ma intanto in questa attesa la poesia di queste pagine permette al ‘pensare’ e al ‘sentire’ di affrontarsi, a volte di fioretto e altre di spada, in un confronto che genera tensione narrativa e attrito di verità; la scrittura di Valentina Murrocu li fa fiorire assieme.

Questa poesia si mostra con i propri capillari, con la minuta e ricercata tessitura che ne è l’identità, offrendo al lettore una cifra stilistica sempre al servizio del dire.

Perché in queste belle pagine c’è una testimonianza continua del desiderio di ‘essere’, ostinatamente, nel trovare un luogo e una appartenenza, magari tra le cose che rimangono: “se la vita non cambia e stiamo fermi/ per non lasciarci, per stare bene”.

In questo vorticare di considerazioni e attimi accesi, è importante riconoscere “lo stare fermi”, come luogo di una possibile pace. Si, “Questo bene nelle cose”.

Ma di certo non è facile, perché “La vita così com’è” è anche un libro di mancanze, inevitabilmente, ma che permettono uno spazio possibile per nuovi desideri.

“Mi sono persa e non so tornare/ nella mia zona di comfort questo che sento/ è il dolore del mondo mentre la morte mi spaventa/ se passa l’ansia e un treno si muove contro la terra”.

Qui della vita c’è il calco e l’impronta, tanto nella sua quotidianità quanto nel naturale bisogno di costruire il tempo a venire. Che il tempo presente non è ammaestrato e ha già dimostrato di sapere mordere.

Dal libro:

L’atto del nominare

Tre quasi i mesi

e non ti fanno scudo le mani non

ti tacciono la mia assenza forse

ignori cosa animi me o quale

dubbio mi schiuda il giorno; ma

finché sorge il sole dietro

i mattoni – un’antinomia

nuova mi dissangua e non

conosce tregua – guardami attraverso

il vetro non essere più: se tu vi fossi

e ancora te mio sentissi

nelle cose che non

ho visto e mi aprono una mancanza – giardino

cancello ghiaia, quasi

casa – conteresti i tuoi torti e non

mi colpiresti a morte – è questa

scritta già nell’atto del nominare – non

mi diresti e non nasconderesti

a te l’angoscia. Eppure indica me e pone

in me fiducia lo spettro dell’uomo

che ti neghi e non so condannare purché

sia lo stesso esistere e commettere

ingiustizia; ma tu non

vivi.

*

Sintassi

Riscopro una sintassi nei vecchi incontri – il motel

le luci spente io e te divisi da una parete bianca

ancora l’incertezza la vera vita – parlo

a te che non vivi se non da dietro un muro

mentre l’accettazione è complicata e ti trascendo

o ritrovo una me stessa nuova come in un percorso

da e per l’anima se appunto i versi su di un foglio

e l’ansia cessa di inerirmi: non c’è dimenticanza

da questo lato della trincea solo sguardi vuoti

e disattenzioni io che studio e non

ti cerco se disegno mani stanche e filtra

l’estate dalla finestra aperta mentre l’angoscia

sale e “Nuovi studi aristotelici” aspetta

di essere letto. Non porto rispetto per la vita,

mi sono persa e non so tornare

nella mia zona di comfort questo che sento

è il dolore del mondo mentre la morte mi spaventa

se passa l’ansia e un treno si muove contro la terra.

*

Traffico

È quasi asettica la stanza a quest’ora

io che seduta aspetto senza sapere se serva

eppure stanzio nella calma del giorno

quando si alza il vento che disperde l’ansia

dire io è una convenzione che non

ci giova ma ripeto il pronome per sentire

di appartenere a qualcosa di più grande come

un dio o una nuvola che ci sovrasta

nel cielo di marzo. Non ho

che me stessa e questa consapevolezza

che ritorna nei giorni di pioggia quando

va via la sicurezza e annichiliamo

mentre ci perdiamo e ricerchiamo un baricentro

siamo queste forze che convergono

ma non so renderne conto nell’attesa

di qualcosa di migliore di più umano. Fuori

Porta Ovile il traffico è la tragedia vera

l’unica che sento mia: un autobus in sosta

alla fermata scarica pedoni e li consegna al divenire.

Essere questo liquido oltre le cose

se il crepuscolo giunge e attraverso la strada

mentre l’autobus riparte e mi ripete la vita.

Intervista a Valentina Murrocu:

Questa è una poesia che apre il ‘momento’ di ciò che è narrato e vissuto, e lo esplora in ogni sua piega e in ogni sua manifestazione. È forse questo il punto di partenza del tuo scrivere?

Faccio una premessa: ogni atto, sia pratico sia teoretico, si situa in un momento preciso che, possiamo dire, si squarcia e, cioè, svela qualcosa. Quest’apertura all’hic et nunc viene recuperata nella scrittura: in un certo senso, quindi, lo svelamento è già stato esperito, l’esperienza conoscitiva è già data. Ebbene, l’operazione che compio quando scrivo rimanda a due azioni distinte: mantenere lo sguardo, come scrive Kafka in un appunto del 6 dicembre 1917 (Terzo quaderno in ottavo) e distoglierlo. Da un lato, infatti, è necessario osservare la realtà, sezionarla; dall’altro lato, occorre smettere di guardare, dimenticare, per seguire la lezione nicciana della Seconda Inattuale. Ciò significa, per esteso, che la realtà è scomposta, ma anche ricondotta ad unità per il darsi del fenomeno come somma di dati di realtà, di realia, se vogliamo.

Il tuo è anche uno scrivere che fa girare la testa, che crea una dimensione emotiva in cui si è assorbiti, e in cui vive ogni cosa che racconti. È un qualcosa che era già nel tuo progetto poetico, o è solo una mia sensazione?

Ciò che con la mia scrittura intendo fare è dire una parte di verità, rendere conto della verità che si rivela nel momento sopra menzionato. Non ho mai pensato di trascinare il lettore nella dimensione emotiva di cui lei parla, ammesso che si crei davvero.

E, ancora di più, mi sembra che tutto “La vita così com’è” si nutra della tensione fra il ‘pensare’ e il ‘sentire’. Può essere una lettura corretta?

Sono d’accordo, a patto di intendere il sentire come percezione della realtà esterna. Ciò avviene perché mondo interno e mondo esterno non collimano se non quando il pensiero è una risposta adeguata alla sensazione e ne è, in qualche modo, il prolungamento.

Pagina dopo pagina il lettore ha la sensazione di vivere un desiderio importante di trovare uno spazio, un luogo (non solo fisico ma anche esistenziale) dove essere riconosciuti e poter stare. È una ricerca continua….

Ciò di cui lei parla fa parte del bisogno di inserirsi in una genealogia, anche, di riconoscere sé stessi in un intero, di essere riconosciuti dagli altri. Lo spazio ideale in cui si collocano Carlo Bordini, Milo De Angelis e Mario Benedetti, per citare tre degli scrittori cui sono più legata, è lo spazio in cui mi riconosco.

Il titolo è emblematico. C’è questa volontà di aprirsi alla vita, di accettarla con tutte le sue complicazioni e gioie. È forse questo il filo rosso che collega tutte le poesie?

Il titolo del libro, “La vita così com’è”, è la traduzione di “life as it is”, ciò che scrive Wallace Stevens in un verso tratto da ‘The Course of a Particular’: “one feels the life of that which gives life as it is”, ovvero – e qui mi servo della riscrittura fatta da Guido Mazzoni (‘La pura superficie’, 2017, p. 34) – “si sente la vita di ciò che dà la vita così com’è”. Non so dire se il fil rouge che collega le poesie del libro sia quest’accettazione della vita per come è, ovvero contraddittoria; c’è, sicuramente, un’apertura alle manifestazioni della quotidianità; è presente, anche, una tensione alla verità, verità che è, sempre, complessa e difficile da comprendere, da accettare. Si sente, inoltre, una forte identificazione con il principio che dà la vita per come è ovvero la vita stessa; ciò di cui parla Wallace Stevens, in definitiva, è questo.

È il tuo libro di esordio. Quale la differenza tra il ‘prima’ e il ‘dopo’ averlo pubblicato? Per te come persona, come autrice…

É una domanda difficile. Ho imparato a spedire il piego di libri, ecco.

L’autrice:

Valentina Murrocu (1992) vive tra Nuoro e Siena.

Attualmente frequenta il corso di Laurea Magistrale in Storia e Filosofia presso l’Università degli Studi di Siena.

Nel 2015 e nel 2018 una scelta di suoi testi è apparsa sulla rivista online Formavera.

(Valentina Murrocu “La vita così com’è” pp. 73, 12 euro, Marco Saya Edizioni 2018)

Immagini ———————-

Radici dell’ora

Sette fotografie

di Nicola Bisan

Tempo presente ———————-

lcd soundsystem su un regionale direzione Milano

Un racconto

di Filippo Medeot

Berrò vino fino ad avere le labbra livide e spillerò la botte ogni qualvolta un amico partirà, di notte con le luci dell’aeroporto a fare da sfondo. Mi casa es tu casa, vecchio mio, la mia carne è aperta, l’intestino un labirinto in cui perdermi ogni giorno. Vorrei fare di queste viscere calde un rifugio, come i covoni di fieno da bambini, e chiamare il fumante vermiglio casa. Vorrei vedere il costato fiorirmi di crochi, narcisi e margherite e con occhi ridenti guardare i vermi banchettare sul mio ventre e non trovarci nulla di turpe, o di spaventoso, solo un punto in un cerchio infinito in cui il punto non ha senso. Vorrei raccogliere questo fango e chiamarlo con il mio nome, parlarci come parlo a me stesso, toccarlo come tocco me stesso, odiarlo come odio me stesso e infine amarlo come amo me stesso. Un giorno la morte busserà alle mie porte e quel giorno non cambierà nulla, sarà un giorno qualunque nella sequela infinita senza giorni e nulla si accorgerà della mia dipartita. Perché io non partirò ma resterò qua, dove sono sempre stato e dove sempre sarò. E chiamerai questo fango con il mio nome, come io l’ho chiamato con il nome d’altri e con il mio proprio, perché tutto ha un nome solo ovvero nessuno. Quel giorno continuerà il ronzio delle api, l’ontano proseguirà a piegarsi sul fiume e la coscienza, forse, si paleserà in tutta la bellezza e l’orrore della sua assurda contingenza.

L’autore:

Filippo Medeot studia italianistica presso l’Università degli Studi di Udine.

Nel 2018 e nel 2019 partecipa al corso di scrittura creativa “La prima parola”, presso la galleria d’arte Prologo, a Gorizia.

Sempre nel 2019 fonda insieme agli amici di sempre il Circolo ARCI Skianto!, con lo scopo di animare la vita culturale locale e promuovere la partecipazione giovanile.

Suoi scritti sono pubblicati sulla newsletter Fantastico!.

Vive a Farra d’Isonzo (Go).

Immagini ———————-

Riga lo specchio

Sette fotografie

di Nicola Bisan

Intervista a Nicola Bisan:

di Giovanni Fierro

La scelta della foto in bianco e nero mi sembra che sia importante nel tuo fare arte. Cosa c’è alla base di questa scelta, quando la fai, e cosa ha di così particolare il bianco e nero per te?

Mi hanno insegnato che per scattare una buona fotografia è necessario togliere: troppi elementi in una scena creano confusione. In alcune situazioni, per me, è necessario togliere anche i colori.

La suggestione deve arrivare senza “distrazioni”. Inoltre, alcuni luoghi vanno attraversati con discrezione, senza far rumore, restando un passo indietro. Ecco che allora il bianco e nero permette di registrare elementi ed attimi di realtà senza troppo invadere.

Molte volte mi “costringo” a vedere in bianco e nero, ad immaginare senza colori, perché così mi sembra di poter meglio cogliere l’essenza delle cose, il profondo dell’emozione che sto provando in quel momento.

E poi, la maggior parte delle volte, immagino la foto quadrata: tolgo dall’immagine ciò che sta ai lati, e cerco di equilibrare ciò che rimane, ma mai nella ricerca ossessiva della perfezione.

In questa serie la presenza umana è ridotta all’osso, e quando c’è sembra quasi che non voglia disturbare…

Vero. In alcune situazioni colgo dei momenti di vita quotidiana, non in posa, entrando nella scena senza disturbare. Allo stesso modo l’umano entra nelle foto non da protagonista: è una parte del racconto, e a lui o lei chiedo di interrogare chi osserva la foto.

Mi è sempre piaciuto guardare una foto e chiedermi che cosa stesse facendo quella persona (o gruppo di persone) in quel momento. In altre situazioni, elimino la presenza umana, ma lascio immaginare che sia o appena passata di lì, o che ci passerà più tardi.

Sono posti e luoghi che sembrano quasi dimenticati, che possano vivere solo nella memoria di qualcuno. Può essere così?

Alcuni scatti di questa serie sono stati fatti in un luogo a me molto caro. Il luogo dove attualmente lavoro, che è il Parco di Sant’Osvaldo a Udine.

Per molti anni è stato il manicomio di Udine e provincia. Molti internati e internate hanno passato quasi tutta la loro vita all’interno di quei reparti. Era un luogo dove si dimenticavano le persone che non dovevano stare in paese, in famiglia.

Era un luogo dove la società aveva deciso di nascondere i diversi e le persone che davano fastidio. Allo stesso modo, oggi, nonostante più di vent’anni di tentativi di riqualificazione ad opera di artisti, cooperatori sociali, volontari e personale sanitario illuminato, rischia di essere dimenticato, oppure trasformato in qualcosa che non tiene assolutamente conto della storia e della memoria.

Soprattutto rischia di essere dimenticato l’orrore che c’era in quel luogo, e quanto le persone internate vi abbiano sofferto; per questo è importante farlo vivere e rivivere anche attraverso le foto: per non dimenticare.

Altrettanto importante è far capire ai cittadini e alle cittadine che adesso è un luogo attraversato quotidianamente da persone che o per lavoro o per svago, vivono il Parco per quello che deve essere. La testimonianza è importante, così come la memoria. È un luogo sacro (nel senso più laico possibile) e a cui avvicinarsi sempre con rispetto.

Quale il tratto comune di queste fotografie? Cosa le tiene vicina una all’altra?

Questa è una domanda difficile. Non saprei bene, ma forse il taglio e l’imperfezione sono delle costanti.

Le proporzioni quadrate mi aiutano a tenere fede al lavoro del “togliere”, mentre i difetti credo diano una spinta alla spontaneità e maggior libertà espressiva. Comprendo l’esigenza di rimanere all’interno della tecnica che prevede di non avere parti bruciate, orizzonti storti, arti o teste tagliati, la regola dei terzi, etc…, ma poi sento il bisogno di scattare andando oltre, se quello che voglio trasmettere non sta all’interno di queste regole.

Altre volte ricerco l’imperfezione in post produzione. Posso dire che non mi piacciono le cose troppo precise e perfette, sono più affascinato da ciò che devia dalla norma.

Tante altre tue foto hanno come protagonista la montagna. Cosa può avvicinarla alle foto di questa selezione?

La montagna per me è il luogo della rigenerazione e della meraviglia. È abitare per un po’ un altro mondo. Su questi presupposti cerco di restituire attraverso le immagini le sensazioni che provo. Qui uso più spesso il colore e il formato 16\9, e non mi preoccupo di “togliere” troppo: il grandangolo spinto è l’obiettivo che uso più spesso.

La rigenerazione passa attraverso la fatica e la scoperta: i pensieri della quotidianità vanno in secondo piano durante il cammino sui sentieri, e l’attesa dell’incontro con la meraviglia che c’è dietro l’angolo crea le emozioni necessarie. Più che il raggiungimento della meta, mi fa star bene il viaggio, il percorso, e la meravigliosa sorpresa che si può incontrare dietro la curva.

I repentini cambi di luce e tempo sono altrettanto piacevoli. Forse l’incontro e l’attraversamento di un luogo sacro a cui portare il doveroso rispetto, ha un qualcosa in comune con alcune delle foto qui sopra. Altro non riesco a dire, perché in effetti la montagna la vivo come un’altra dimensione e quindi l’approccio alla fotografia è proprio diverso

L’artista:

Nicola Bisan è nato in Polesine nel 1967.

Dice che “Mio nonno mi ha iniziato alla pesca in acqua dolce fin da piccolo, e ancora lo ringrazio per questo”.

Ha fatto radio per 10 anni (dall’84 al ‘94) e sparso le note metal e punk via etere da Maniago (Pn) verso la pianura.

Si è laureato in psicologia e poi si è messo al servizio della salute mentale grazie alla cooperazione sociale.

Da più di dieci anni sviluppa artisticamente la sua passione per la fotografia.

Vive a Udine.

rivista Fare Voci

curata da Giovanni Fierro

collaboratori:

Roberto Lamantea, Salvatore Cutrupi, Ilaria Battista, Vieri Peroncini

Alessandro Salvi, Livio Caruso, Guido Cupani, Antonello Bifulco.