“Fare Voci” vi augura buon 2022!!!!!

Iniziamo l’anno con una bella selezione di autori, sensibilità, visioni e scritture.

A partire da Vittorino Curci, che fa un po’ il punto della situazione (anche nostra, un po’ di tutti…) con la sua antologia “Poesie (2020 – 1997)”.

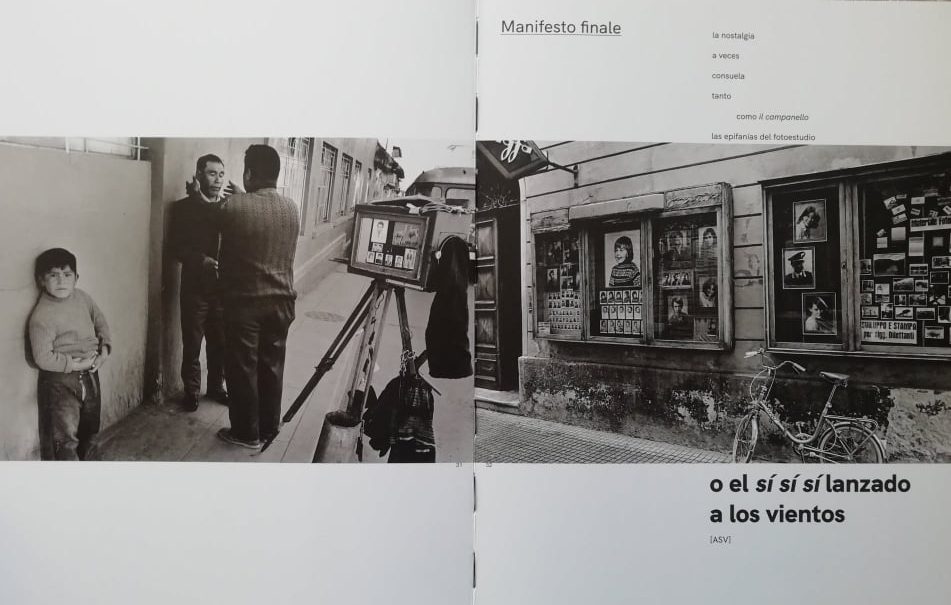

Perché poi c’è il ‘mondo offeso’, esplorato e raccontato dalle fotografie di Paolo Gasparini, con il suo fotolibro “Da Gorizia alle Ande”, intervistato da Cristina Feresin.

La voce d’autore di questo inizio anno è quella di Silvia Salvagnini e Roberta Durante, con il libro “Possiamo ancora dirci poesie”, scritto assieme; con Massimo Parolini che si addentra, con fare personale ed originale, nel mondo di Giovanni Pascoli, con il suo “L’Ora di Pascoli”, e con “il tempo e il vento” di Valbona Jakova, raccolto nelle sue poesie di “Richiamare al bene”.

Con tanto piacere ritroviamo Jessica Vesprini, e con lei omaggiamo Wisława Szymborska, a cui dedica tre videopoesie tratte dai suoi libri.

Con questo numero iniziamo lo spazio dedicato a libroelibro, che questa volta è scritto dai luoghi tenebrosi della terra, ed è “Guasto. Notizie di un giorno” di Christa Wolf, ce ne parla e scrive Patrizia Dughero.

Il tempo presente è tutto nei cinque testi inediti di Luigi Auriemma, “Vertigini verso”.

I “Margini. Di poesia ed altro” sono nello scrivere di Vernalda Di Tanna con il suo esordio “Fraintendere le stelle”, e con la conferma di Felicia Buonomo, “Sangue corrotto”.

Penso ci sia del buono per iniziare l’anno nuovo….

Buona lettura.

Giovanni Fierro

(la nostra mail è: farevoci@gmail.com)

Immagini ———————————-

“Da Gorizia alle Ande”

Un libro d’arte, una mostra

di Paolo Gasparini

Voce d’autore —————————–

Per un tempo che non è questo

Vittorino Curci, “Poesie (2020 – 1997)”

di Giovanni Fierro

“Sono reperti del futuro – spugne e cavi d’acciaio/ piante infestanti in decomposizione, marmi/ policromi, scampoli di pelle conciata”, e “al primo sparo gli uccelli scappano dal cielo/ il loro sbattere di ali è così umano, così vero”.

E non importa se la poesia in questione fa riferimento al 1950, quando il presidente De Gasperi era in visita a Matera; perché l’aria che si respira è quella del nostro presente, di un adesso che continua a creare smarrimento, che fa fatica a costruire senso e significato.

Vittorino Curci lo sa molto bene, e lo pone all’attenzione di tutti, nelle pagine di questa sua recente antologia “Poesie (2020 – 1997)”, che mette a documentazione ventitre anni del suo scrivere, attraverso le poesie che hanno dato vita a nove distinte raccolte, più i dieci testi datati 2020.

“Chi legge dal futuro ha la sua porzione di luce”, auspica Curci, ammettendo che “quando mi perdo/ mi perdo nel dettaglio”. Ecco lo sguardo da cosa deve essere nutrito, e qual è la dinamica che porta ad ogni nuova scoperta. È più di una dichiarazione di poetica.

Lo scrivere dell’autore, libro dopo libro, trova una forza di gravità sempre più tesa e determinata, a cui far appartenere le parole usate, che danno alla forma scelta una tensione sempre maggiore, in un focus che si fa sempre più attento e necessario. È dove le immagini mettono radice e i significati ti guardano negli occhi. Non ci sono vie di fuga, nessuna uscita di sicurezza.

La poesia di Vittorino Curci è anche poesia del disaccordo, è azione e protesta, è difesa della propria integrità artistica: “non mi faccio incantare/ dalle sirene del consumo immediato”.

Perché poi il tempo di cui parlare e scrivere è “quella terra sconsolata/ sfuggita alle carte geografiche/ dell’eterno”, dove c’è poco da stare allegri, quando si può solo confermare che “il nostro sabotaggio del reale/ procede senza intralci”.

Il percorso d’autore di Vittorino Curci si intreccia con il suo essere musicista e pittore, espressioni che si alimentano di un respiro comune, dove “la spinta è forte come vita che nasce”.

E la raccolta “Verso i sette anni anch’io volevo un cane”, del 2015, è una carrellata di paesaggi, che hanno dimora nell’umano e nei giorni in cui sono raccolti, dove si può testimoniare del “mio raggio di luce, sul solco/ scavato dal bene e dall’essere/ l’amore è scomparso”. E al sabato 8 si può affermare “vita, non tradirci proprio ora./ sei poco, a volte,/ e non basti”.

Ma poi, lo stare assieme alla poesia di Curci è anche un mettere in un’unica vicinanza il fatto che “sui vantaggi della solitudine ho riflettuto per diversi anni. attualmente i miei serali esercizi di fallimento sono incentrati sulla dimenticanza”, senza avere paura di commettere errore.

Si rincorre anche l’attimo più minuto, la più piccola particella di senso, il “c’è, ci deve essere, un modo per piangere/ e non lasciarsi andare alle cose/ inventate, qui dove non c’è anima viva”. Anche questo è un non volere arrendersi.

Questo suo percorso è un viaggio da fare, un tragitto che promette più traiettorie, uno stare che sa fermarsi nel momento esatto in cui si deve essere più attenti: “Esistete, non abbiate paura del fuoco/ e dell’acqua,/ nel tempo di una fedele corsa/ usate pure l’infinito/ per scansare le insidie dei verbi”.

Poco importa se “la Gentilezza è un paese lontano” e tutto sembra già passato a miglior vita. Perché poi basta una epifania, una accortezza, una illuminazione, per rimettere tutto in discussione, tutto in gioco.

Che forse sì, davanti al franare della società si può rimanere atterriti, “Ma l’intelligenza di un ago non mi sfugge”. C’è sempre una verità da cui ripartire.

Di certo poi arriva il momento di fare i conti, di vedere cosa è rimasto e cosa è scomparso, cosa è di noi ogni volta che pensiamo a tutto questo.

Forse proprio nel momento esatto in cui “il Novecento potrebbe finalmente/ lasciarci, senza pretendere altro da noi”.

Dal libro:

da “Fra lingua e voce” (2020):

Di alcuni motivi postumi

c’era dell’altro, cellule stellate che vagavano

nel blu di metilene, cose pensate

per un tempo che non è questo. e numeri

quantici, fotosfere, superammassi galattici.

c’era anche una punta di lancia nel costato

venga pure il tempo dei rovelli e dei malocchi

delle fionde e delle croci, ma ora sono qui

nel presto musicale di questi alberi e queste

case che guardo come fossero tubazioni

incrostate, ascolto il cigolio di una carriola

spinta da un idiota e mi sento in debito

per ogni pattume, per ogni scintilla di senso

so che vuol dire essere un teppista.

ma non ho comandi, consigli o suppliche

non mi piego al modo imperativo.

l’allegoria, in questi casi, è giustificata

dalla cospirazione dei giorni veloci

*

da “L’ora di chiusura” (2019):

albe mute ci mangiano

i sogni che facciamo.

la parola cade sul foglio

per scaricare il peso di mille storie

sembra una preghiera stare qui.

le labbra cercano in silenzio

la strada del ritorno

la notte resta impigliata nei vestiti.

fuori, non ci siamo che noi

sotto mentite spoglie

*

da “Liturgie del silenzio” (2017):

Infinito più infinito meno

invece di una soluzione cercavano un colpevole.

sapevamo anche noi che la notte i ponti

restano in ascolto, ma questo non bastava.

la storia accelerava, i rivoltosi chiedevano

con urgenza una buona fornitura di cammelli

per farla breve non so se faccio bene a parlarne.

zolle sature di cielo azzurravano i sassi.

l’irrequietezza delle bestie

era l’ultimo dei pensieri. per farla breve

ci giocavamo tutto in un istante: così poco durava

il passaggio da un paese all’altro

verso sera la fontana cominciò a ragliare.

l’attacchino era circondato da curiosi.

l’aria sembrava più leggera. restava un mistero

cosa mettere insieme. una volta lo sapevo

*

da “Sospeso tra due solitudini estreme” (2000):

Errori capitali di un’epoca

Per effetto di questa mortalità

diffusa, assolutamente inspiegabile.

Mercanti e cammelli

ora sono impasti di argilla.

Sculture di gesso.

Ma l’intelligenza di un ago non mi sfugge.

Sapremo anche noi lasciare sul fondo

un segno di croce, una firma

qualcosa che non abbia significato?

L’utopia fa vita sedentaria

in un appartamento al primo piano e

inchiodati alla carne dell’assenza

gli aspetti positivi, quelli

nessuno li vede.

Migliori perché? Per cosa?

A schiena contratta

e con pochi aggettivi noi siamo

nel silenzio degli angoli, pronti

all’ultimo attacco.

I nostri hanno spiccato il volo

nell’aria di rose. O concretezza.

O vanità della vita breve.

Intervista a Vittorino Curci:

Ventitre anni scanditi da dieci raccolte di poesia, che ne hanno testimoniato il passare e l’esserci. Che periodo è stato, vissuto da poeta, e con lo scrivere come strumento di testimonianza?

In linea di massima tendo a non tornare sui miei passi. Un libro, appena pubblicato, lo abbandono a se stesso. Faccio una o due presentazioni, pur avendo la possibilità di farne cinquanta o cento.

Lo stesso accade con i miei lavori discografici. Non li riascolto mai. Con questo libro invece ho fatto un’eccezione: mi sono costretto a rileggermi e sinceramente non è stato del tutto indolore, perché ho avuto la conferma che quando si scrive poesia succede sempre qualcosa che ti manda da un’altra parte rispetto alle intenzioni. La poesia è imprevedibile. Se vogliamo è proprio questo il suo fascino.

Nel momento in cui il poeta sceglie delle parole sente chiaramente che quelle parole si allontanano dal loro significato comune per iniziare un’altra vita. Diventano dei veri e propri oggetti. A pensarci bene, quelle parole hanno avuto, non una, ma molte altre vite prima di cristallizzarsi nel significato corrente (quello dei dizionari, per intenderci) in cui vengono trovate dal poeta.

Torno alla domanda. Mi chiedeva che periodo è stato. Ho vissuto questi ultimi ventitre anni pensando molto a queste cose qui. Più che strumento di testimonianza la scrittura per me è, in primo luogo, una serie di azioni concrete finalizzate alla costruzione di una forma.

A partire dalla forma possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo.

In questo andare a ritroso, selezione dopo selezione delle varie raccolte, ho avuto la netta sensazione che le composizioni più recenti hanno trovato una forza di gravità più insistita, più forte. Le parole mettono i piedi a terra, le immagini mettono radice, i significati ti guardano negli occhi. Non ci sono vie di fuga, tutto si muove in un focus che è diretto, quasi assoluto… è come se tutto fosse il compimento di un percorso che ora trova il suo apice. Cosa ne pensa di questo?

Sono d’accordo. Anche se il mio percorso, per le ragioni che dicevo prima, non ha trovato né il suo apice né, ancor meno, la sua pace.

Una cosa interessante che ho notato è questa. Nel corso della storia noi esseri umani abbiamo fatto esperienza di due tipi di tempo: il tempo ciclico e il tempo lineare.

Il tempo ciclico (quello legato al mito) non ci appartiene più. Nessuno però ci impedisce di percorrere il tempo lineare nei due sensi: dal passato al presente e dal presente al passato. Partendo dal passato si può vedere, tra l’altro, l’evoluzione del poeta (del poeta, dico, non della poesia!… la poesia non ha evoluzione). Ma a chi può interessare l’evoluzione del poeta? Partendo dal presente, invece, si possono scoprire molte cose del passato mai notate prima.

In altre parole – ed è questo che trovo interessante – la mia poesia di oggi in qualche modo spiega le cose che ho scritto in passato.

Ci sono sempre riferimenti al tempo che si è lasciato alle spalle. Come un lavorare sulla memoria, per renderla più fertile ancora. Questa è una azione voluta, una prospettiva di scrittura già delineata in partenza?

Sì. Il tempo è al centro del mio sistema solare. Intorno al tempo ruotano tutti gli altri temi che in vario modo caratterizzano il mio universo poetico: il distacco dalle persone e dai luoghi amati, le partite perse del presente, il legame indissolubile tra i vivi e i morti, la frammentazione della vita reale, il tornare nei luoghi che ci aspettano per tutta la vita e via dicendo.

Una decina di anni fa lessi una dichiarazione di poetica di Johannes Jansen, poeta tedesco, che diceva: “Infilo senza appigli la mia mano nel tempo e tiro a sorte un biglietto – un’iscrizione minuscola. Così nascono i testi“. In queste parole mi ci ritrovo totalmente.

(Vittorino Curci “senza titolo”, tecnica mista 2021)

Una costante del suo scrivere è che vive anche di accensioni, di bagliori che sorprendono, che sono capaci di tendere la luce che nasce dalle parole, e dalle frasi che mette sulla pagina. Come, ad esempio, il dire “Ma l’intelligenza di un ago non mi sfugge”. Da dove, e come, nascono queste ‘aperture’ che permettono uno sguardo più ampio e più profondo, ma anche inaspettato, verso il nostro tempo presente?

Quando si è dentro il processo creativo non si sa mai bene quello che succede. Si va avanti un po’ per istinto, un po’ seguendo i suggerimenti della ragione. E Il risultato, quando le cose vanno bene, è sempre, come dicevo prima, imprevedibile perché si ha la sensazione di essere stati scavalcati dall’opera.

È questo il vero miracolo dell’arte: la chiara evidenza della alterità dell’opera, un mistero che prende forma nel mondo e nel segno indefettibile della verità.

Scrivere per me è essenzialmente un processo attivato da una lingua ricettiva, capace di trasformarsi continuamente. Il combustibile della mia poesia (che definirei poesia pensante) è la riflessione della lingua su se stessa, a partire dai più piccoli movimenti interni del testo.

Il suo scrivere in che modo si intreccia con il suo fare musica? (ascoltando due suoi lavori come “Who will take care of the music” e “Breathing strategies” mi è sembrato di cogliere il respiro delle parole che ho trovato in “Poesie”), e con il suo fare pittura?

Non saprei vivere senza questo intreccio. È stato così da sempre. Da piccolo desideravo diventare un pittore. La mia crescita è avvenuta per accumulo, vagabondando da una disciplina all’altra. Così, una domanda che nasce dalla pittura può trovare risposta nella musica o nella poesia.

Questi attraversamenti mi arricchiscono molto dal punto di vista artistico. È questa la mia cifra. E direi che è quasi un’anomalia in un Paese in cui una volta i poeti e gli scrittori ambivano a essere degli insigni letterati, e oggi degli sbiaditi produttori di middelbrow culture.

L’autore:

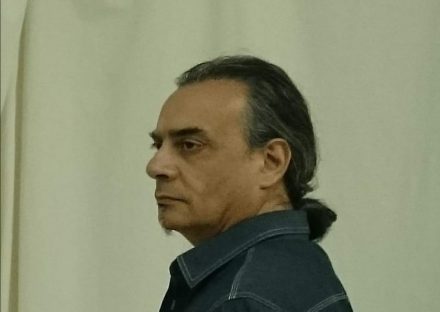

Vittorino Curci, poeta e sassofonista di musica improvvisata, è nato nel 1952 a Noci (Bari), dove vive.

Collabora alla rivista Nuovi Argomenti. E cura per “Repubblica Bari” la “Bottega della poesia”.

Nel 1999 ha vinto il premio Montale per la sezione Inediti.

È presente in varie antologie di poesia contemporanea pubblicate in Italia e all’estero.

È tradotto in inglese, francese, tedesco, spagnolo, greco, rumeno e arabo.

Le sue raccolte di poesia più recenti sono “L’ora di chiusura” (2019), “Liturgie del silenzio” (2017), “Verso i sette anni anch’io volevo un cane” (2015) e “Il pane degli addii” (2012).

Ha anche pubblicato il libro di poetica “La ferita e l’obbedienza” (2008) e i racconti di “Era notte a Sud” (2007).

(Vittorino Curci “Poesie (2020 – 1997)” pp. 154, 16 euro, La Vita Felice 2021)

Immagini ———————————-

“Da Gorizia alle Ande”

Un libro d’arte, una mostra

di Paolo Gasparini

Tempo presente ———————————-

Vertigini verso

Cinque testi inediti

di Luigi Auriemma

Alla fragilità della tradizione

in quest’opera vuota

mediante il gesto

su lunghe strisce di vetro

inutili segni

spartiacque nella storia della cultura

… … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … …

opera di decantazione

… … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … …

dal bianco al nero e di tutta la gamma

tra loro compresa ai profondi

mutamenti del colore

… … … … … … … … … … … … … … … …

scarti d’artista

inutile pittura

immagini inutili

… … … … … … …

visione analitica degli elementi della pittura

durante la tumultuosa fine del ventesimo secolo

nella lotta furibonda di un contadino sloveno.

*

Di bocca … … …

un lamento … … …

… parole silenti … …

… … … … … … … … …

viaggi amari di fertili nude

veli di gelo

narici all’aria

bolla d’equilibrio

sul confine blu

labile liquido di lacrime scure

… … … … … … … … … … … … …

geometria in scatola … … …

fragile parola morente

vergini verso … vertigini

di fantasma o discordante fantasia

di un corpo allattato

… … … … … … … … …

rive sognate …

seni …

occhi sognanti … … … … … …

mute labbra … … … … … … …

… … … … … … … fiori bagnati.

*

Mute labbra

muto … … … canto

di polvere e vermi

… … … … … … … …

… … … … … … … …

acri profumi … …

… … … … laceranti

… … … … … … … …

occhi sconosciuti

sotto fiordalisi lisi.

*

Neri capelli

grandi occhi splendenti

specchi profondi

… … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … …

non hai partorito il mio sangue

specchi segnati

… … … … … … … … … … …

echi di singhiozzi

morte nell’oblio

… … … … … … … … … … …

hai ucciso il mio amore.

*

Singhiozzi … … … … …

… … … .. .. … … opachi

… … dove la luce … …

non raggiungerà

parole spezzate

riempite di morte

il tuo corpo si piega

… a pungenti profumi …

d’un mistico accordo

nella tristezza taciturna

del tuo viso di polvere

… … … … … … … … … … …

dammi il mio lutto.

L’autore:

Luigi Auriemma è nato a Napoli nel 1961.

È artista e poeta. È fondatore e coordinatore della rivista d’arte “Leonarda”.

Dal 1988 ad oggi ha partecipato a numerose esposizioni personali e collettive, in tutta Italia, e le sue opere sono inserite in collezioni pubbliche e private.

Ha pubblicato articoli per le riviste “Art a part of culture” e “Lobodilattice”.

Sue poesie sono state pubblicate in varie riviste come “Match”, “Leonarda”, “Eco”, “Starter”, “La morte per acqua”, “Frequenze poe-tiche”, “Dialogue” e antologie come “La Clessidra”.

Suoi testi poetici figurano in vari cataloghi d’arte.

(I ritratti di Luigi Auriemma sono della fotografa di Pina della Rossa)

Immagini ———————————-

“Da Gorizia alle Ande”

Un libro d’arte, una mostra

di Paolo Gasparini

Voce d’autore —————————

Tranne noi che viviamo su una luna fuxia

Silvia Salvagnini e Roberta Durante, “Possiamo ancora dirci poesie”

di Roberto Lamantea

È un libro incantato “Possiamo ancora dirci poesie” di Silvia Salvagnini e Roberta Durante, fresco di stampa per Ronzani Editore: è incantato nella dolcezza con cui le due “voci” del libro, Silvi e Bubi, si scambiano lettere in versi; lo è nell’intarsio di immagini e colori; è incantato persino quando irrompono la storia, il vuoto freddo della società contemporanea.

Silvi e Bubi sanno essere fate, ninfe, creature alate di un sogno dove essere finalmente libere di amare, giocare, fantasticare: perché – è questa la vertigine magica del libro – la realtà è fiaba e la fiaba è la realtà: bisogna saperla vedere: “e solo dopo delle nostre cavalcate/ di daini nel sottobosco delle fate”.

Il testo è diviso in tre “libri” (forse proprio nel senso antico di “rotoli”) – “Nude davanti ai carri armati”, “In una nuvola d’azzurro”, “Nel cieco amore delle cose” – e un’appendice, dalle pagine non numerate, “Un fuoco d’artificio chiamato carta da lettere”. C’è anche una trama ma è tutta interna agli sguardi e alle parole: l’isolamento della pandemia e la morte della mamma di una delle autrici (la madre di Silvia, Patrizia, a cui il libro è dedicato). E sogni, tanti sogni.

“Possiamo ancora dirci poesie” è un racconto epistolare in versi, lettere senza punteggiatura, un unico flusso di libere associazioni segmentato in versi, poesia narrativa che nella tessitura ritmica gioca, soprattutto nella terza parte, con rime assonanze allitterazioni che danno vita a filastrocche e canti grazie a una delicata atmosfera da stanza dei balocchi.

Ma la maestria – è la parola giusta – delle autrici è che la realtà c’è sempre: la storia, la solitudine, la voglia di fuggire (nella scrittura si sente a tratti la presenza di Sanguineti e Balestrini, citati dalle autrici). Lo stesso titolo di sezione, “Nude davanti ai carri armati”, ha l’iconografia della rivolta, Praga 1968, Tienanmen, Hong Kong:

[…] Vorrei andare con te per i campi con le scarpe da ginnastica bianche, la sciarpa e camminare piano per mano nel bianco della nebbia che ci bianca. Vorrei un silenzio nel quale tu sai decifrare i pezzi di terra grossi. Vorrei incontrare lì i ragazzi che ci piacciono e baciarci tutti insieme sulle macchine con le porte aperte e chiuderci poi dentro e appannarci come a diciotto anni.

Ci sono pagine di una tenerezza struggente: ricordano l’amore magico delle protagoniste del film “Creature del cielo” (“Heavenly Creatures”, 1994) di Peter Jackson, il primo film di Kate Winslet e Melanie Lynsky, dove l’amicizia delle due protagoniste si trasforma in un incantesimo che esclude il mondo gelido e incomprensibile degli adulti e si rifugia nell’immaginario “quarto mondo” il cui eroe è il tenore Mario Lanza, fino a quando la legge degli adulti, in una bigotta Nuova Zelanda del 1953, reagisce con violenza allo scandalo di un possibile amore omosessuale e la vicenda sfocia nella tragedia.

Leggendo queste pagine vengono in mente la dolcezza o la libertà fantastica di quel film, ma anche certi epistolari della letteratura inglese, quelli di Virginia Woolf, per esempio (“Bubi mia vita sackville-west, mia castissima e bellissima vita”) o della Mansfield o l’epistolario a tre tra Rilke, Pasternák e Marina Cvetaeva, di Hölderlin e la sua Diotima (Susette Gontard), viene citata anche Anna Frank.

Quel mondo altro è la poesia: “Ecco allora tracciata una via di fuga che sia per tutti: la poesia come Paradiso terrestre per l’incontro incondizionato tra anime che desiderano trovarsi” sapendo che “La mancanza d’amore per la poesia/ rappresenta un reato”.

[…]

che strana la storia nostra

di amanti senza peccato

di amanti pescate dal caso

di case rubate al passato delle nostre famiglie

futuri con figli e addobbate di bianco e di libri

amanti pulite col talco

gettate nel mondo dei vivi

Il sogno, la fiaba, il desiderio in questo libro sono anch’esse realtà – si legga il delicatissimo carteggio madre-figlia – capacità di vederne la magia (quindi, come suggerisce il titolo, c’è ancora posto per la poesia), anzi, è proprio la magia la vera realtà, mentre gran parte delle relazioni oggi è tessuta dall’inganno dei social:

[…]

ma la domanda Silvi è sempre quella: se oggi

ci interessa davvero il reale

io credo non interessi più a nessuno

ma nemmeno si riesce a inventare

un mondo ideale

tranne noi che viviamo su una luna fuxia

Oppure:

Parole facili d’amore

per i cerbiatti,

per tutto il resto che è canto supremo

il calabrone d’estate

se piove e respira

te me spighe

tutto il resto ancora

che c’è

il quel che è

avere coraggio di dire

canzoni per le cose

che sono ovunque.

Le voci – Silvi e Bubi, poi la mamma di Silvi – si differenziano anche nei caratteri tipografici (la Ronzani ha una cura speciale per la grafica, con collane dedicate proprio all’arte e storia della stampa, dei caratteri e delle tipografie) ma verso la fine del libro le distinzioni non ci sono più neanche visivamente.

Le voci sono diventate una, la realtà, la sua rappresentazione, il sogno possibile sono una cosa sola: “Nella neve disegnata, ingannata/ dal bianco del foglio voglio dire-dirti/ come si trova il quadrifoglio”.

Dal libro:

[…]

vorrei non sapere più niente

e cavalcare la linea del tempo al contrario

nel sussidiario svegliarmi a Reims

e dare a Giovanna d’Arco la croce

oppure a Mantova a Firenze a Francoforte

con ancora in piedi il Sacro Romano Impero

e maledire questo gusto retrò che mi strazia

andare a Londra nei tempi delle suffragette

capire la rivoluzione da vicino a ottobre

sulle collinette innevate fuori dal Palazzo d’Inverno

e giocare alle montagne russe

tornare poi subito ai selfie per carità

che danno che tolgono la stessa coscienza

raggiungendo il punto zero di ogni significante

significato alato vibrante nel costato

innegabile: capita di sentirsi sexy in un attimo

cercami ora su instagram

sono nuova di zecca

un esemplare moretto di @durantide

[…]

*

[…]

Bubi tutto esiste come esistiamo noi. Nelle catastrofi un grumo di potente perfezione è correre alle tredici sotto l’ufficio, sotto la scuola, rendendoci la mano alla mano, strette nella mano, correndoci a pieni balzi, senza fiato sotto il sottopassaggio ferroviario pedonale.

Bubi mia vita sackville-west, mia castissima e bellissima vita Bubi est, ascolta:

Un origami delicatissimo bianco velino nasconde una pepita d’oro.

Un labirinto senza minotauro è la strada di tutte le emozioni di questi anni di esistenza.

Seguendo il filo rosso nell’origami del cuore abbiamo percorso le strade principali e le parallele delle storie d’amore.

[…]

Intervista a Silvia Salvagnini e Roberta Durante:

“Possiamo ancora dirci poesie” è un libro a più voci: come è nata l’idea?

Silvia e Roberta: Nasce proprio dalla volontà di aprire la scrittura a uno scambio di biglietti e di pensieri che riattivino la comunicazione epistolare, attività che amiamo entrambe.

L’idea è quindi stata non solo di scrivere in due, ma di dare la possibilità a chi legge di rispondere, dando vita ad una catena di lettere (si possono inviare a Void in Via Armando Diaz, 38, 31100 Treviso TV, oppure scrivendo a dircipoesie@cartacarbonefestival.it).

Poi ci siamo anche chieste se non fosse questo uno dei soliti nostri esperimenti strambi di scrittura e ci siamo risposte cercando di fare una cosa per noi ancora più sperimentale, se possibile: innestare in uno scambio poetico di biglietti una storia, scrivendo, alla fine, una sorta di romanzo epistolare

La successione dei testi è stata decisa dopo il lavoro di scrittura o avete prima deciso l’impalcatura del libro?

Silvia e Roberta: lo schema del libro è stato costruito subito dopo aver scritto, nel 2018, la prima parte “Nude davanti ai carri armati”, che doveva essere inizialmente un testo a sé.

L’architettura era in principio abbastanza complessa e si è via via semplificata perché, come diciamo nel libro, siamo contrarie al romanzo, inteso proprio come necessità narrativa di intrecci. Il testo è stato poi preso e ripreso nel corso degli anni, ha dovuto subire vari nostri soprusi di cancellatura e riscrittura, sempre per non cadere nella prosa e nel racconto, ma tenendo viva la forma di un dialogo poetico scritto grazie ad una storia vera e toccando argomenti universali come la malattia e l’amore.

La struttura, alla fine, è rimasta ugualmente complessa, non però per la storia, ma per lo stile.

Il libro scorre da un romanzo epistolare in versi al canto più lirico delle ultime due parti, dal sogno di un mondo altro, un’utopia libertaria alla Thoreau, alla rivolta – “Nude davanti ai carri armati” – che ricorda l’iconografia di rivolte storiche del Novecento, da Praga 1968 a piazza Tienanmen a Hong Kong, fino al dialogo con la madre e la sua malattia, alla lirica più cantata delle ultime sezioni, quasi l’epilogo di un sogno che continua. È una lettura corretta?

Silvia e Roberta: Sì, credo che si presti a diverse letture. Noi stesse sognavamo che la storia si concludesse con un racconto di bambini che parlavano a noi dalla luna.

Nella sezione “Carta da lettere”, che non ha i numeri di pagina, scrivete: “La poesia è il posto più bello del mondo,/ e puoi tornare facilmente/ coi numeri di pagina”; un altro distico proclama: “La mancanza d’amore per la poesia/ rappresenta un reato”. Qual è il posto della poesia nell’ipertecnologica società di oggi?

Silvia e Roberta: La sezione non ha un titolo metaforico, ma è proprio carta da lettere, c’è infatti il tratteggio su ogni pagina perché l’idea dello scambio di biglietti si possa concretizzare.

Credo che, sempre, il posto della poesia sia il tempo. E il fatto eccezionale è qui (come in tutti i libri) proprio quello di poter tornare indietro nel tempo: leggere e rileggere.

Le autrici:

Silvia Salvagnini (Venezia, 1982) ha esordito nel 2004 con le poesie di “Silenzio cileno” (Auteditori), seguite da “I baci ai muri” (Mimisol 2006).

Nel 2009, con l’opera “laelefantevolante”, ha vinto il premio per la poesia contemporanea Antonio Delfini, a cura di Nanni Balestrini. Ha pubblicato i suoi testi nel libro “Il seme dell’abbraccio” (Bompiani, 2018).

Ha creato gli albi illustrati “L’orlo del vestito” (Sartoria Utopia, 2016), “Il giardiniere gentile” (VerbaVolant, 2016), “Cappuccetto Rosso: ovvero della presunta ingenuità” (Sartoria Utopia 2020).

Nel 2015 è stata tra i poeti ospiti alla Sorbona, a Parigi, per il convegno “Génération 80”, come una delle voci più originali della sua generazione. Realizza concerti in cui parole, immagini e musica si mescolano per dare forma a una poesia viva.

Roberta Durante (Treviso, 1989) nel 2011 vince il Premio Mazzacurati pubblicando la prima raccolta di poesie dal titolo “Girini” (d’if, 2012).

Pubblica successivamente “Club dei visionari” (di Felice 2013), “Balena” (Prufrock spa, 2014), “La susina” (d’if, 2015), l’audiolibro “Nella notte cosmica” (Luca Sossella editore 2016) e “Le istruzioni del gioco” (Le Lettere, 2020).

(Silvia Salvagnini/Roberta Durante “Possiamo ancora dirci poesie” pp. 248, 16 euro, Ronzani 2021)

Immagini ———————————-

“Da Gorizia alle Ande”

Un libro d’arte, una mostra

di Paolo Gasparini

Libroelibro ——————————-

Dai luoghi tenebrosi della terra

Christa Wolf, “Guasto. Notizie di un giorno”

di Patrizia Dughero

Copertina color ottanio per questa edizione, la prima tascabile in italiano, e un titolo categorico che ci introduce ad un elemento quotidiano, un guasto di chissà quale macchinario che accompagnerà un’intera giornata. Una giornata in cui l’autrice viene a sapere dalla radio dell’incidente nucleare di Černobyl. Contemporaneamente e solo per telefono la Wolf è impegnata a seguire l’operazione al cervello a cui sta per essere sottoposto suo fratello. Notizie di un giorno è il sottotitolo, narrazione pura delle vicende di un giorno in cui i nodi della propria esistenza e quelli del genere umano vengono al pettine.

Si è appena concluso il 35° anno dalla terribile esplosione e porre l’attenzione su questo romanzo pare quasi un atto dovuto. Il frusciare delle 110 facciate della narrazione senza sosta non dà conto solo di quella giornata ma comprende in sé l’afflusso successivo di notizie come segmento temporale tra giugno e settembre. Giusto i mesi occorsi perché la giornata si facesse scrittura.

Narrazione degli effetti della catastrofe e del fallimento della scienza e della tecnica in un altrove-sala operatoria dove si sta operando sul cervello (fraterno), sede simbolica del linguaggio, per dire l’utopia del progresso illuminato.

Narrazione in cui da un lato si scende agli inferi dell’origine dell’uomo e dall’altro si risale verso gli orizzonti del futuro, a quei cieli della ratio tecnologica che ha appena compiuto il misfatto – combaciante con quello di Hiroshima.

E mentre Christa sta provando orrore e spavento, senza rimedio né consolazione, “vivere con la radioattività o con la morte dei boschi”, al contempo ci trasmette che la tecnica della scrittura, come tutte le tecniche, va a coniugare piacere dell’uso e distruzione, rendendosi e rendendoci conto che anche l’atto di scrivere è un esercizio di potere.

Una volta superati la cronaca e il dispaccio, una volta dato in pasto ai media, come farà il fatto a sottrarsi alla falsità della bella formulazione letteraria? E solo con l’urlo finale, la confessione d’esser giunta al “cuore delle tenebre”, secondo Joseph Conrad, la Wolf riemerge: “Urlai. Sarà difficile, fratello, prendere commiato da questa terra”.

L’autrice:

Patrizia Dughero, di origine friulana, è nata a Trento. Si è laureata in Discipline delle Arti, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna.

È presente in molti blog letterari e antologie di racconti e di poesie.

Ha pubblicato otto raccolte poetiche. È responsabile editoriale di 24marzo Onlus, associazione attiva nel campo dei diritti umani, sul tema dei desaparecidos.

Nel 2012 ha fondato con Simone Cuva la casa editrice Qudulibri.

(Christa Wolf “Guasto. Notizie di un giorno”, edizioni e/o, Roma, 1997)

Immagini ———————————-

“Da Gorizia alle Ande”

Un libro d’arte, una mostra

di Paolo Gasparini

Da qui ——————————

Omaggio a Wisława Szymborska – tre videopoesie

“Ad alcuni piace la poesia”, “Amore a prima vista”, “Contributo alla statistica”,

di Jessica Vesprini

Un omaggio alla grande poetessa Wisława Szymborska, con tre videopoesie nelle quali la poetessa e performer Jessica Vesprini dà voce a tre suoi testi.

Un omaggio per ritornare alla sorgente della buona poesia, dove accadono lo stupore e la sorpresa, dove la meraviglia trova il proprio respiro – in esclusiva per Fare Voci.

Ad alcuni piace la poesia

Il video lo si può guardare ed ascoltare qui

Contributo alla statistica

Il video lo si può guardare ed ascoltare qui

Amore a prima vista

Il video lo si può guardare ed ascoltare qui

Wisława Szymborska, accorgerci della bellezza

di Jessica Vesprini

Capita di iniziare a leggerla per caso, se non fosse per la metrica, si pensa quasi non sia poesia, alcune frasi ti pesano in testa, altre ti danno una spintina e ti fanno stare meno comodo, poi più leggi più hai l’impressione di non poter più smettere: “Mortali, cento su cento. Numero al momento invariato”.

Partendo da “Contributo alla statistica” (dalla raccolta “Attimo” del 2002), questa sarcastica poesia che potremmo definire una versione polacca de “‘A Livella” di Totò, siamo portati a guardare dalla prospettiva della poetessa che sembra fare una conta giudicante dei peccati e delle debolezze dell’umanità. Wisława Szymborska snocciola in modo disincantato alcuni modi essere delle persone, gioca a fare una sorta di statistica “ad occhio”, ci fa stare in tutte le percentuali – o perlomeno chi lo ammette – sia nei grandi che nei piccoli numeri, ci mette in discussione fino a ricordarci la nostra natura comune.

Ci si sente chiamati in causa, ci si esclude, e poi, alla fine, si prende atto, che tra quelle cento persone, che rappresentano tutta l’umanità, evidentemente ci siamo anche noi in tutte le categorie citate.

Questo è il suo stile, dire con poco e con chiarezza parlando del quotidiano, dei limiti, delle disillusioni. La sua poesia è una partecipazione stupita a questo gioco con regole ignote che è la vita.

Accetta le rovine del ‘900, e decide di non lamentarsene più, ovvero osservare e sopportare la fine di un tempo, cantare l’incertezza e la provvisorietà umana e la destabilizzante casualità del caso “non ancora pronto a mutarsi in destino”, come scrive in “Amore a prima vista” (dalla raccolta “Amore a prima vista” del 2017), parlando di due amanti che si sarebbero poi incontrati nel tempo “li stupirebbe molto sapere che da tempo il caso giocava con loro”.

Il suo canto è fatto di una leggerezza non forzata, che può venire soltanto dopo una crisi, dopo una vita di esperienze.

Scrive e ironizza sulla noia del proprio “Io”, quella di essere se stessi, sembrando però di desiderare una declinazione collettiva e comunitaria, anche se rispunta quell’io individuale a volte prezioso nella sua singolarità di emanare amore, ad un’altra singolarità, “Ascolta come mi batte forte il tuo cuore” credo sia uno dei versi d’amore più potenti che mi abbiano attraversato.

Scrive e si contraddice speranzosa, con stupore e amore nella meraviglia, pur essendo lei cinica e disincantata, conserva uno sguardo al tempo stesso infantile e pulito, capace di sorprendersi.

Ci ricorda che questo stupore ci è necessario – come la Poesia sempre- ad accorgerci della bellezza che ci circonda, che ci porta a non rimandare la gioia del vivere, ad osservare il mondo e l’umanità, anche quando si ridicolizza nella sua miserabilità.

Lo stupore serve a osservare il dettaglio, la sua forza è proprio nella capacità associativa di questi dettagli. La sua poesia è piena di oggetti, cipolle, valigie, curriculum, luoghi del nostro quotidiano. Ma non è una poesia antropocentrica, piuttosto è universale, che celebra l’esistente, pur nell’impossibilità di conoscere noi stessi e gli altri, così da creare ogni volta altro stupore.

Il canto ironico, difficilissimo in poesia, che non è amaro ma affettivo, prende una leggerezza appunto di chi ha visto gli orrori e i cambiamenti del ‘900, la frammentazione geografica, affettiva, dei popoli.

La Szymborska non fa grandi proclami, non ha grandi pretese ma solo un simulacro di grande normalità, non si fa illusioni, sa però che qualcosa deve ancora accadere, scrive che sarebbe comodo per un po’ smettere di esistere e aspettare.

Ci insegna a cercare una felicità guardandoci in faccia, accettando i nostri limiti, a volte ridicoli, altre commoventi, alla ricerca del vero, come la sua poesia che tocca con mano la vita. Una poesia applicata, in qualche modo contestualizzata, anche se in realtà, l’occasione che genera la poesia è un pretesto che l’aiuta a esaminare il mondo, di cui tutti facciamo parte allo stesso modo, la legge con tratti esistenziali, facendo della sua poesia, una delle più umane di questo secolo.

Wisława Szymborska, premio Nobel per la letteratura 1996, ha raggiunto le 50 mila copie vendute, ha il grande merito di aver avvicinato un pubblico sempre più vasto alla poesia – sicuramente anche grazie al web, alle condivisioni, alla facilità di fruizione – decisamente meno popolare della prosa.

Sarà lei stessa, ad ammettere che questo genere letterario piace a non più di due persone ogni mille, includendo i poeti stessi. E lo ammette, non sa, non sa cos’è la poesia. Tanto meno, dunque, a cosa serve. In “Ad alcuni piace la poesia” (dalla raccolta “La fine e l’inizio” del 1993) curiosa, piena di dubbi, tenta, concludendo poi con un forfait.

Rappresenta, dunque, un ottimo esempio del vero poeta che non accetta di ingabbiare la poesia, che per natura, va alla ricerca degli infiniti percorsi che l’impermanenza della realtà rende impossibile tracciare.

L’autrice:

Jessica Vesprini, poetessa, autrice e promotrice culturale, ha pubblicato la sua prima raccolta poetica “De-Sidus” a gennaio del 2017.

Alcuni suoi altri componimenti sono stati pubblicati su “UT“, periodico d’arte e fatti culturali, e su “Euterpe“, rivista di poesia e critica letteraria.

È una delle autrici e fondatrice della rubrica letteraria on line “Exuvia“. Ha ottenuto menzioni speciali e alcuni suoi testi sono stati pubblicati in antologie.

Con la collaborazione di musicisti, artisti visivi, altri scrittori e attori, ha ideato e realizzato letture spettacolo, che sono andate in scena in diversi festival e manifestazioni culturali.

La sua ultima silloge poetica “Arsenale“, è nata dal lavoro di ricerca e collaborazione con il fotoreporter Claudio Colotti ed è edita dall’Associazione MarcheBestWay, con il contributo grafico di Riccardo Ruggeri.

Il progetto artistico si arricchisce della collaborazione con l’attore portoghese Luís Marreiros, nelle presentazioni sceniche, in cui la poesia declamata interagisce con il linguaggio corporeo.

Immagini ———————————-

“Da Gorizia alle Ande”

Un libro d’arte, una mostra

di Paolo Gasparini

Margini. Di poesia ed altro———————————–

Prima che l’età ci assomigliasse

Vernalda Di Tanna, “Fraintendere le stelle”

di Roberto Lamantea

Sono ricorrenti su giornali e litblog lugubri requiem sulla “morte della poesia”, intonati da teorici di avanguardie che d’avanguardia – cioè di nuovi linguaggi dopo la rottura con la tradizione – non hanno proprio nulla: storicamente le avanguardie hanno abbattuto steccati e confini tra le arti e le tecniche, dando voce a nuovi mondi – come oggi la tecnologia.

Per contrasto viene in mente un libro molto bello – questo sì “nuovo” per temi e scrittura – “Fly Zone” di Bernardo Pacini (Amos Edizioni 2020, collana A27), dove il protagonista, chi dice io nei versi, è un drone: sono di un drone, cioè di una macchina, gli occhi che guardano il mondo; nei versi di Pacini irrompono in italiano e inglese le parole della tecnologia, sgretolano l’umano, che però ritorna nei temi del dolore e della pietà. Pacini è “avanguardia”, senza proclami, solo con l’intelligenza dello sguardo e della scrittura.

Nessuna “morte della poesia” (si legga un librino delizioso di Cesare Viviani: “La poesia è finita. Diamoci pace. A meno che…”, pubblicato nel 2018 dal Melangolo).

La poesia è tutt’altro che morta, anzi la piccola editoria, custode e scrigno dell’arte dei versi, continua a rivelare nuove voci, spesso di giovanissimi.

È al suo primo libro Vernalda Di Tanna, ventiquattro anni, di Vasto: “Fraintendere le stelle”, nella collana “Gialla” di pordenonelegge/Samuele Editore.

Vernalda scrive versi da quando aveva dodici anni: con la freschezza della sua età dice che “la poesia è per me come un fiore di ciliegio che sboccia in ritardo, la scrittura è un posto, la poesia ne è il giardino segreto” (dal blog “L’altrove appunti di poesia”).

Già il titolo è una vertigine di senso: non solo le stelle come classico libro di lettura del destino, ma come inganno dello sguardo.

Dai versi di Vernalda filtra una buona cultura classica, anche nella metrica e nell’intonazione – “Tardiva ti conobbi che mai viva/ mi frugasti libera d’inciampi”; “Tutto nel disappunto della notte/ rimprovera rimpianti d’altre rotte./ Il coraggio lungamente odora/ ciò che il disamore poi consola” – e il suo sguardo e la sua penna rivelano una già acquisita sicurezza stilistica.

Le poesie di questo libro rivelano una malinconia di vivere insolita in una ragazza di vent’anni: quello di Vernalda Di Tanna è uno sguardo innamorato senza illusioni: “Settembre è una malinconia/ radicata nel volto. Non c’è porto/ né pace sul golfo. Un’ora tardiva/ smonta le altre e cammina”.

Perché “chi resta con i piedi per terra/ perde l’uso delle ali”. Tanto belli i versi di pagina 39: “Se mi arrivasse infame a terra/ un alito di sera, la conferma/ del tuo odore appena colto –/ in una scusa buia, nuda carezza – ci gonfierebbe i cuori come cupole./ Ma non è luce in me che non ti grida:/ sbalordisci la pelle e distogli/ l’attesa dalla promessa intuita./ I frutti a terra e la luce che li irradia”.

Dal libro:

Il trabocco se ne sta in punta di piedi

sul mare. L’oracolo di un gabbiano

pronto ad invertire rotta ai pescatori.

È la premonizione del mattino

nella fiamma delle stelle. Un canto.

*

Un clochard spegne la fede

e la notte.

*

Il tramonto è un’alba appassita.

Sull’una e l’altra riva

una luce delusa, rediviva,

in cui ristagna ogni doppia vita.

*

Tu mi rechi un dono

da niente che a vivere

ne gode anche la croce:

il male, la ferita, il danno –

la zagara è una zingara

devota. E corta nella voce

la vita è solo un canto.

*

Prima che l’età ci assomigliasse,

le costellazioni tracciarono l’amore.

Noi l’anticipammo,

senza mai indovinarlo.

L’autrice:

Vernalda Di Tanna (Vasto, 1997), laureata in Lettere moderne all’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti, è studentessa di Filologia, Linguistica e Tradizioni letterarie.

Suoi inediti sono apparsi su blog e riviste, tra cui la Repubblica di Milano (“Bottega di poesia” a cura di Maurizio Cucchi) e “Gradiva International Journal of Italian Poetry” (number 56, Olschki 2019).

Dal 2019 è redattrice del litblog “Laboratori Poesia”.

(Vernalda Di Tanna “Fraintendere le stelle”, pp. 84, 13 euro, pordenonelegge/Samuele Editore 2021)

Immagini ———————————-

“Da Gorizia alle Ande”

Un libro d’arte, una mostra

di Paolo Gasparini

Voce d’autore ————————–

Il tempo e il vento

Valbona Jakova, “Richiamare al bene”

di Salvatore Cutrupi

Il libro “Richiamare al bene” è la silloge che la poetessa Valbona Jakova ha voluto scrivere per mostrare le ferite, non ancora completamente rimarginate, causate dalla repressione politica subita da lei e dalla sua famiglia in Albania negli anni ’90, sotto il regime di Enver Hoxha.

La dimensione poetica che caratterizza il suo libro nasce quindi da una esigenza intima, che l’autrice porta alla luce con le sue poesie; mostrando al lettore, in modo diretto, la profondità dei graffi morali e materiali da lei subiti.

Per la Jakova, affidare ai versi la sua storia personale non è stata solo una necessità ma è stato un fatto quasi naturale, perché per lei fare poesia è qualcosa d’inseparabile dal flusso della vita stessa.

Nei suoi versi c’è tutto quello che un poeta chiede al proprio scrivere, e cioè che le parole siano capaci di emozionare anche il lettore più distaccato, e che contengano messaggi utili a far riflettere e a migliorare il senso della vita di ogni donna e di ogni uomo.

Il linguaggio dell’autrice è ricercato, la scelta di ogni singola parola lascia intravedere una sofferenza profonda, c’è come un amplesso d’amore tra lei e le sue poesie, e così la parola si fa carne e la carne si fa parola.

Il suo poetare è bisogno, desiderio di dialogo, rifugio, salvezza, ma è soprattutto specchio della memoria. Nel libro, si alternano frasi dense di risentimento con altre che sembrano preghiere e ci sono immagini, similitudini e metafore che rendono più ‘leggera’ la sua scrittura e la durezza dei temi trattati.

Nonostante il suo dolore, Valbona Jakova non usa parole di vendetta e ha la capacità di andare oltre, di mostrare sentimenti di conciliazione e di pace.

La sua narrazione poetica non è quindi solo una forma di resistenza, ma “richiama al bene” e contiene aneliti di speranza e di fiducia per un futuro che sia per tutti più giusto, e dove sia garantita la libertà di pensiero ad ogni essere umano.

dal libro:

Ghirlanda di scorpioni

Cavallo di fantasia per un bambino

era un bastone improvvisato

che la forte tempesta di una notte

aveva strappato da un albero caduto sulla strada.

Volava, mio fratello, quel giorno

avvolto da un alone di presentimento

e ripeteva, momento per momento,

che loro di nuovo avrebbero bussato

alla porta con calci e pugni e, come matto,

montava il suo cavallo fatto

da quel ramo abbandonato sulla strada:

sentiero che gli avi, dagli albori,

avevano costruito per giochi e sogni.

Arrivarono davvero, il giorno dopo,

e da un alone di presentimento

volò via un’avverata profezia.

Ed era mattino presto, quando la porta si aprì

con calci e pugni di violenza.

Il bambino, un giorno, abbandonò

il suo cavallo lungo il sentiero dell’adolescenza.

(…)

*

Mi ribello

Mi ribello perché la ribellione

è ovunque, fuori e dentro di me.

Mi ribello quando ho freddo,

perché tanto freddo hanno

in tanti, vicino e intorno a me.

Mi ribello quando ho caldo,

perché sono in tanti quelli

che hanno caldo, quando

non possono godere della montagna.

Mi ribello contro tutti quelli che

dicono che la montagna

non possa cadere, e poi cade!

(…)

*

Il fischio del vento

Era una furia, quel vento

che ogni tanto si sentiva fischiare

e coi denti affilati come rasoi

tagliava con forza un turbine d’aria

stridente, e la portava con sé

trascinandola e sbattendola

nella via, e poi al galoppo,

quasi fosse una bestia,

correva ad afferrare colui

che spariva in fondo alla strada

girando a sinistra o forse a destra.

Subito dopo si mostrava la grandine:

il mondo dormiva sotto i suoni

rilassanti di questi tamburelli.

(…)

*

Il mito

La poesia, spesso,

nei giorni dei suoi compleanni,

esce dalle proprie fiabe,

toglie il velo della sconosciuta

e diviene persona.

Chiude gli occhi e si dona.

Si dona camminando come cieca,

toccando uno, due, tre, trecento,

ubriacandosi dei propri nettari interiori.

Come una pagina infinita

si arrotola sull’asse della terra

toccando uno, due, tre, trecento.

Il tempo e il vento

l’accompagnano nella sua casa

per contemplarne il mito.

Intervista a Valbona Jakova

Il suo poetare nasce soprattutto dalle ferite non ancora rimarginate, generate dalla repressione politica subìta in passato in Albania?

Anch’io rifletto spesso su questa domanda e troppe volte mi chiedo quale grave danno, o lesioni apparentemente non evidenti, ha causato in me la repressione politica.

La mia famiglia ha subito per tantissimi anni gli internamenti e le esclusioni. Gli spostamenti forzati dalle forze dell’ordine in varie parti montuose dell’Albania, erano il nostro grande terrore.

Sapevamo benissimo che la frequenza era programmata da esperti che sapevano trovare metodi disumani di annientamento e ti potevano piombare addosso quando non te lo aspettavi. Potevano apparire alle quattro del mattino, prendendo a calci la porta e incutere paura a noi piccoli.

Ma forse proprio questo era l’intenzione: trasformarci in persone senza coraggio, senza parola, senza pensiero, senza testa. Ed è veramente la testa quello che creava problemi a chi ci voleva vedere avviliti, abbattuti, demoralizzati, ignoranti e senza sogni.

Ed è questo che loro sono riusciti a realizzare con una nostra cugina. Ma nostro padre faceva di tutto per sollevare il nostro morale, creando all’interno della nostra famiglia un clima gioioso.

Quello che ho subito, rimane assopito e sotterrato nel mio profondo.

Lo lascio lì perché mi serve a capire meglio le sofferenze di altre persone. È il mio personale humus stratificato del dolore che contiene dentro ingiustizie, soprusi, sconforto, demolizione del futuro e tanti silenzi e diritti negati.

Con il titolo di questo suo libro, “Richiamare al bene”, quale messaggio vuole inviare ai lettori?

Il mio messaggio e legato alla gioia che ci dava la mia famiglia. Mio padre era un compositore e in casa, per creare un po’ di allegria, cantava e ci faceva cantare.

La luce non esisteva dove abitavamo noi e, prima di cantare, preparava la lanterna perché il buio della montagna è molto triste.

Dentro di me le cime montuose, il buio, la poca luce sono rimaste come le scene di un film che mi appaiano ancora oggi; allora spetta a me a trovare un Happy End profetico per sfuggire gli incubi.

Quando scrivo una poesia, cerco sempre di trasmettere ottimismo e di trovare nel dolore una via di scampo, un’alternativa da contrapporre.

Voglio proprio augurare il bene a tutti, come una via d’uscita possibile per ogni situazione difficile, uscire e scappare da chi ti insegue e ti sceglie come preda preferita.

Cosa significa per lei fare poesia al giorno d’oggi?

Sono stata sempre di carattere introverso e chiusa. Mi piaceva sognare e parlare con me stessa. Così ricordo la mia infanzia.

Col tempo ho cercato di modificare il mio modo di essere e di esternare i miei discorsi interiori, ma in Albania non potevo pubblicare le mie poesie e non potevo neanche pensare che avrebbero avuto un futuro. Dopo il ‘91, con il nostro arrivo in Italia, ho iniziato timidamente ad accarezzare il mio sogno. Esigenza primaria erano i miei figli, la mia famiglia. Il tempo è sempre legato strettamente con le esigenze economiche. Questa connessione è penalizzante e svantaggiosa perché ti toglie tante opportunità.

Devi fare scelte drastiche, devi fare un passo indietro e aspettare il tuo momento che tarda ad arrivare, e ti rendi conto che hai perso parecchi treni.

Comunque, devo aggiungere che ho scelto la poesia come il modo più veloce d’espressione, con il vantaggio sul tempo nei confronti della prosa.

Scrivere poesia fa bene prima di tutto a chi la scrive, e la scrive chi sente di averla avuta sempre dentro di sé.

Nel 2011, con il libro “La Tempesta delle Ore”, pubblicato dal Gruppo Albatros Il Filo, ho vinto il secondo premio per i poeti di madre lingua non italiana, riguardo i libri pubblicati dal 2005 al 2010.

Avrei tante cose da dire riguardo le pubblicazioni e i costi e non solo. C’è tanto da dire anche per quanto riguarda la presentazione dei libri da parte delle Case Editrici, e di chi può trovare un modo per aiutare i poeti a pubblicizzare l’opera scritta. Ma questo non succede.

Il libro di poesia rimane la gloria agonizzante del poeta errante, tra le strade offerte dai mezzi escogitati dalle amicizie su facebook, sulle strade del paese e a volte in un ambiente di festa quando tutti bevono e mangiano.

La poesia deve trovare il posto che merita e deve essere promossa al livello internazionale. Le possibilità esistono, basta organizzarci.

Ho letto che oltre alle poesie, lei scrive anche libri per bambini, fiabe e testi teatrali. Dove trova gli stimoli e la forza per fare tutto ciò?

Ho lavorato per le scuole come mediatrice linguistica culturale. È un ambito molto ricco di domande e di risposte. Per lavorare devi imparare a dare delle risposte e devi cercare dentro di te la risposta migliore, quella gradita ed efficace alle circostanze in cui ti trovi.

Ho lavorato per tutte l’età, partendo dai bambini della scuola materna fino alle medie. Il mediatore deve conseguire un corso preparativo, ma deve soprattutto saper essere una persona comunicativa e possedere tante informazioni che riguardano sia la sua lingua materna, che quella italiana.

Le mie scritture per i bambini sono il frutto del mio lavoro con loro. La mia esperienza riguarda proprio la collaborazione fra maestre e le loro esigenze, che mi hanno spinto verso i miei ricordi d’infanzia, e tante risposte le ho trovate nella storia del mio paese e in tutto ciò che accomuna tutti i bambini del mondo.

Le fiabe e i testi teatrali sono state un’esigenza nata per far capire meglio ai genitori che i bambini di tutto il mondo sono bambini, e devono socializzare per crescere insieme, senza pregiudizi.

Ho cercato, tra una corsa e l’altra, di ritagliare un po’ di tempo per tutte queste cose, anche se dentro di me penso di aver fatto delle piccole cose.

Lei ha letto e tradotto in albanese anche testi di poeti italiani. C’è qualcosa o qualcuno degli autori italiani che la colpisce particolarmente?

Sono molto esigente verso me stessa e mi sono messa al lavoro subito dopo il mio arrivo in Italia.

Ho voluto tanto recuperare i miei anni perduti, e per questo dovevo fare salti mortali.

Un giorno, un professore di mio figlio mi ha detto: “quel chiodo che hai dentro, l0 devi tenere perché ti aiuterà”. Gli avevo raccontato un po’ dell’Albania. Poi ho trovato un libro di poesie di Neruda e ho deciso di tradurlo.

Sapevo che mi avrebbe aiutato molto per quanto riguarda la lingua; ed ancora oggi la traduzione mi attrae tanto perché mi fa conoscere e scoprire l’animo poetico di tanti autori.

Ungaretti mi ha colpito in modo particolare da quando ero in Albania. Mi sembrava di avere con lui qualcosa in comune, forse l’ermetismo, o forse il modo in cui lui cercava di nascondere le cose.

Durante la comparazione delle lingue tradotte, cerco di trovare dove si trova la maggior bellezza di una lingua nei confronti di un’altra, e penso che continuerò ancora a cercarlo!

Ha ricevuto qualche volta critiche per i delicati dei temi trattati, e ha notato diffidenza nei suoi confronti tanto da farle pensare di avere scritto anche poesie “sbagliate”?

Finora non ho ricevuto giudizi negativi, e penso che la ragione vada cercata nel fatto che sono poco conosciuta. L’ultimo libro di poesia, “Richiamare al bene” non è stato pubblicizzato, ho fatto solo una presentazione ad Asola, organizzato dall’Editore del Gilgamesh.

Mi è capitato comunque un incontro molto felice con Pino Bonanno, dopo un commento che ho fatto a una poesia di Visar Zhiti.

Lui mi ha chiesto le mie poesie e in seguito mi ha mandato le sue riflessioni riguardo il mio libro, che mi hanno impressionato tanto. Non ritengo di meritare così tante belle parole, ma penso che queste bellissime parole appartengano al suo ricco e vasto mondo di saperi.

Preferisco scrivere meno poesie e scartare quelle che non mi suonano bene, o che mi sembrano vuote e senza un messaggio da trasmettere.

L’autrice:

Valbona Jakova, poetessa e traduttrice albanese, giunge in Italia nel 1991, stabilendosi a Ghedi, in provincia di Brescia. Nel 1995 pubblica la sua prima raccolta di poesie in albanese “Enigmat e Pasmesnatës” (“Enigmi di dopomezzanotte”).

Nel 1998 pubblica “Kujt i takon kjo buzëqeshie e brishtë?” (“A chi tocca quest’esile sorriso?”). Nel 1999 escono le sue traduzioni di Giuseppe Ungaretti, “Raccolta di 37 poesie”, e di Pablo Neruda, “Venti poesie d’amore e una canzone disperata”.

Nel 2007 pubblica in lingua albanese la raccolta di fiabe per ragazzi “Gërshërët e Eres”.

Nel 2009 ha ricevuto il riconoscimento dall’Associazione Vatra Arbëreshë per il suo contributo dato alla letteratura albanese in Italia.

Nel 2019 ha pubblicato il libro “I Tre Porcellini e i Porcellini Emigranti”.

Ha tradotto in albanese autori come Padre Livio Fanzaga, Andrea Garbin, Rosana Crispim da Costa, Viorel Boldis, Beppe Costa, Jack Hirschman, Uberto Bellintani, Mario Caliva e Valeria Raimondi.

Ha tradotto in italiano i poeti Fahredin Shehu, Sokol Jakova e Migena Arllati.

Le sue poesie sono inoltre presenti in alcune antologie, e sono state premiate in diversi concorsi. Attualmente svolge il ruolo di Mediatrice-Operatrice linguistica culturale.

(Valbona Jakova “Richiamare al bene” pp. 81, 12 euro, Gilgamesh Edizioni 2020)

Immagini ———————————-

“Da Gorizia alle Ande”

Un libro d’arte, una mostra

di Paolo Gasparini

Voce d’autore ——————————-

Ogni cosa rimane prudente

Massimo Parolini, “L’Ora di Pascoli”

di Giovanni Fierro

Incontrare Giovanni Pascoli. Creare l’occasione di un confronto. Stare nella prossimità più vicina della sua poesia. E allo stesso tempo costruire il proprio scrivere, lasciare che il proprio io cerchi il nuovo da raccontare.

È questo il centro poetico a cui appartiene “L’Ora di Pascoli. The Hour of Pascoli”, il libro di Massimo Parolini dove l’autore propone la propria voce poetica, in un continuo dialogo con il poeta di “Myricae”.

Perché tutto il libro è un intersecarsi delle loro due voci, a tessere una trama che allo stesso tempo guarda al passato (le citazioni da Pascoli) ed esprime il presente (il nuovo scrivere di Parolini).

Libro che è dunque una cucitura, un tenere assieme un tessuto che si offre al lettore, a cui chiede complicità ed appartenenza.

Il libro è anche un interrogarsi sulla poesia, sulla sua radice più profonda, sul suo vivere nel nostro tempo quotidiano, in questo presente che forse è “Di là da ciò che vidi e che pensai,/ non trovai fondo, non trovai mai posa,/ da spazio immenso ad altro spazio immenso…/ in un gorgo infinito, senza più alito, senza più peso…”. Dove il corsivo è la citazione pascoliana.

Tutto il libro è uno scendere nel profondo del mondo di Pascoli, ma con la fresca costruzione del portarlo all’attenzione dell’oggi, al domandarsi di quanto la sua poesia è ancora strumento per indagare l’adesso e il qui.

E la natura, e chi la vive, rimane protagonista e lente d’ingrandimento di ogni manifestazione, a cui Paolini va incontro, raffronto a cui non si sottrae: “Le orecchie dell’asino seguono/ un blando stornello/ che sbuca dai boschi con queste parole:// – E m’hanno detto ch’è risorto l’amore…”.

Tutto “L’Ora di Pascoli” è un affidarsi ad una intimità che viene sussurrata, mai tradita, forza che ha la capacità di una confessione: “Non potemmo/ lasciare la terra dentro il nostro rancore./ A me fu svelato il segreto che ci lascia tornare:/ tu Giovanni le canti: le bricie di pane, le lagrime amare…”.

E a cercare, e trovare, un respiro più ampio a questo progetto letterario, c’è anche lo stare sulla pagina della versione in inglese dei testi di “L’Ora di Pascoli”, tradotti da Francesca Diano, a cui si aggiungono le illustrazioni di Pietro Verdini, che arricchiscono ulteriormente questo lavoro.

Dal libro:

Poi, una nebbiolina, ricopre,

pian piano, ogni cosa: nasconde

le cose vicine, nasconde

le cose lontane…

*

– non si vede, al levarsi, la Pania e il Monte Forato –

Dura il frastuono, e par d’una cascata…

Piove e il ruscello dell’Orso tracima;

San Cristoforo esce dal Duomo

poggia sui flutti il bastone

saldo tiene alla spalla

l’esangue bambino che reca

in mano il libro dei suoni

e spande nel giorno i suoi versi

sopra gli orti le pietre le selve

quasi scroscio d’una luminosa acquata.

*

Sì, che anche una crosta ammuffita

è buon cibo alla fame: pane si chiama,

che ora spezzano concordi,

il dolce pan dei ricordi.

*

Una voce cade blanda dal cielo.

È tardi; È l’ora.

Al suon dell’alba che tintinna

ogni cosa rimane prudente

si acquieta nel ruolo

da sempre assegnato

che la ninna

fra la vertigine d’ombra

di un volo…

(le parole in corsivo sono citazioni pascoliane)

Intervista a Massimo Parolini:

Cosa significa entrare in ‘complicità’ con le parole di Pascoli, creare sulla pagina un accadere che tanto deve a ciò che c’è già (le parole di Pascoli), e tanto a ciò che si è creato dopo, ovvero il suo personale scrivere?

La parola “complicità” ha nel suo etimo un rinvio ad “allacciare”, “piegare”: nell’autunno del 2017 mi ero recato a Barga di Castelvecchio per ritirare il secondo premio per libro edito al concorso “G. Pascoli – L’Ora di Barga”. In occasione della visita guidata alla casa museo di Pascoli (che lì visse dal 1895 alla morte nel 1912) gli spazi e gli oggetti mi hanno trasmesso altro e oltre ciò che la gentile guida diceva: dal collare del cane Gulì agli strumenti della cucina col loro vocerìo, dal salottino allo studio coi tre tavolini, dalla camera da letto del poeta col fucile da caccia regalatogli ma mai usato (anche se esibito in foto) alla macchina da scrivere con un solo martelletto: feticci animistici, non presenze mute.

La sorella Maria (la Mariù del poeta) che gli sopravvisse per oltre quarant’anni in quella casa, la custodì rendendola (con la cappella, gli scritti, gli oggetti e l’intera proprietà) monumento di rilevanza nazionale (evitando in questo modo che fosse smembrata per via testamentaria). Visse continuando ad attingere l’acqua dal pozzo del cortile e usando le lampade ad olio fino al 1953, anno della sua scomparsa.

Stese una specie di cellofan protettivo su tutto, fermò il tempo al nido duale intrecciato in quella casa con Giovanni per diciassette anni. Ecco il punto: attraversando quegli spazi mi sono sentito attraversare, “allacciare”, da loro, il loro “piegarsi” su di me che li fissavo, questi feticci hanno iniziato a ispirarmi immediatamente assieme anche a tutto il contesto barghigiano (il paesaggio collinare circostante, il paese coi suoi monumenti fra i quali il Duomo di S. Cristoforo, le bellissime terracotte dei Della Robbia poste, oltre che nel Duomo stesso, nella chiesa di S. Francesco e nella piccola chiesa di S. Elisabetta, dentro il complesso dell’antico monastero dell’ordine francescano delle Clarisse di Barga, oggi sede del Conservatorio, la chiesetta di Caprona con la sua schilletta…).

Il resto l’ha fatto l’amore per la poesia pascoliana, i suoi versi, i suoi fonemi che aleggiano in noi (e forse come frequenze nello spazio universo) e ci commuovono: ci muovono con loro a donare qualcosa: questo ho sentito, senza progettarlo. Questo significa per me “complicità” col modo pascoliano.

Importante, poi, anche la lettura de “Il fratello ritrovato. Le lettere di Giovanni Pascoli a Raffaele” curato dalla professoressa Alice Cencetti nel 2017 (con la fine della secretazione da parte del Centro Archivistico della Scuola Normale Superiore a cui erano state affidate dalla nipote dello stesso Raffaele), che apre uno squarcio spesso inedito sull’anima del poeta, mettendo a nudo ansie, desideri, sofferenze, tensioni familiari e altro.

La figura del fratello Giuseppe, di cui varie lettere parlano, considerato da Giovanni un “ricattatore”, un “ramingo”, un disadattato, la pecora nera della famiglia (delatore della polizia, spiantato, fraudolento) ha poi voluto entrare nel flusso ispirativo, ponendosi come il figliol prodigo che permette l’evento misterioso-miracoloso della riunione del nido nella notte di S. Martino.

Ecco, il fratello….

Giuseppe Pascoli fu inventore, un genio della meccanica, tra il 1897 e il 1909, ebbe tredici attestazioni, comprensive di onorificenze e di brevetti.

Progettò letti e barelle per ospedali e da campo, carrozzine, brevettò l’agganciatore meccanico per vagoni ferroviari, la cassetta postale per lettere con sistema anti pioggia, il contatore idraulico: purtroppo non riuscì però a sfruttare economicamente le sue invenzioni.

Sposò una maestra elementare conosciuta a Belluno e con lei visse (sempre con lavori saltuari) spostandosi in seguito a Bolzano Vicentino e lasciandola, alla sua morte prematura, vedova con sei figli piccoli.

Una figura tutta da riscoprire. In realtà, a posteriori, mi sono reso conto di un’antinomia: Giuseppe corrisponde al Barbiere del paradosso di Russel: è l’unico della famiglia che può riunire nell’insieme-nido tutti i membri che non riuscirebbero a unirla. Lo stesso poeta, che pur prestò spesso soldi al fratello, non facendolo sapere alla sorella Maria, che non glielo avrebbe permesso, non avrebbe certamente incluso “Peppino” (come lo chiamavano in famiglia) nel nido ideale.

Maria, poi, nemmeno a parlarne: al primogenito di Giuseppe, Giovanni, che voleva riallacciare i rapporti di parentela dopo la morte dello zio poeta, lei rispose: “Io non ricevo chi non conosco”.

Torniamo al paradosso: Giuseppe è l’unico della famiglia che può riunire nell’insieme-nido tutti i membri che non riuscirebbero a unirla. Ma per far parte dell’insieme-nido, dovrebbe anche lui essere un membro che non riesce a unirla.

Dovrebbe farla unire quindi da… sé stesso (unico barbiere del villaggio, unico membro di casa Pascoli capace, anche per interesse e flessibilità, di ricomporre il nido con i suoi drammi, rancori, asti). Quindi Giuseppe, per appartenere al nido (quello reale, con la sua incapacità, non quello idilliaco ideale) non può appartenerci: solo così lo può ricomporre. Ecco che l’abbraccio con i genitori e i fratelli sul piano prettamente logico sa di fittizio, crea un breve contatto, non crea una cucitura reale.

Questo nel campo della logica (umana): se invece ci spostiamo sul tavolo del “perdono” e abbandoniamo la logica, possiamo dire che, come in un sogno di pace, il nido pascoliano si può, realmente, ricucire.

Questa è diventata, opera costruendosi, la finalità inconscia del mio poemetto: solo un gesto di assoluto perdono reciproco, ma anche dei mandanti e dei sicari nell’assassinio del padre Ruggero, da parte dei membri della famiglia, può permettere la pace ai Pascoli e il ritorno nella mensa condivisa.

(illustrazione di Pietro Verdini, dal libro)

Pagina dopo pagina, che ‘dialogo’ si è costruito ‘fra di voi’?

Ho sentito che non dovevo limitarmi a scrivere dei versi originali, nuovi, in omaggio al grande poeta, ma che dovevo accettare di cucire, come un sarto, un percorso, nel quale la realtà si mescolasse al sogno, al desiderio, agli interstizi del possibile e del sacro, perché, come ci ricorda Amleto “Ci son più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante ne sogni la tua filosofia”.

Anche il dialetto è presente in queste poesie, quasi a dare un respiro in più, una intonazione. In che modo, e con quali prospettive, ha trovato il suo spazio?

Sono parole in romagnolo o, soprattutto, varianti popolari toscani, spesso della zona attorno a Barga, la Garfagnana, nel lucchese, che Pascoli ha usato in particolare nei Canti di Castelvecchio, nel suo ricco plurilinguismo (memore dell’amato Dante, cui dedicava nello studio uno dei suoi tre tavoli) che si nutre della ricchezza delle lingue madri, regionali, considerate particolarmente espressive e significative.

Pascoli si era accorto che la lingua poetica italiana usava spesso termini generici, poco incisivi, poco espressivi. Sentì quindi il bisogno di rivitalizzare il suo dettato poetico mescolando ai termini aulici di tanta tradizione italiana classicista, parole dei vari parlati regionali con cui entrava in contatto, termini dialettali e gergali, parole straniere, soprattutto inglesi, magari nel “pastiche” linguistico creato dai migranti italiani all’estero (come nel caso del poemetto Italy, termini tecnici specifici dei vari ambiti (soprattutto nella botanica e nell’ornitologia). Creando in questo modo una nuova lingua poetica, sperimentale.

Questi innesti sono tutti originali pascoliani, io non ho aggiunto nulla, ma li ho lasciati farsi piega del tessuto complesso del testo che si andava tessendo.

E poi c’è la versione in inglese dei testi, ad aprire ancora di più il panorama di pronunce e suoni. Come lo vive questa ulteriore trasformazione del suo scrivere?

La scelta della traduzione inglese, realizzata da Francesca Diano (traduttrice e poetessa), pur nella sua complessità, dato il plurilinguismo pascoliano rivisitato nel poemetto, si è imposta sempre nello spirito del poeta che, per l’appunto, fra le pieghe del suo plurilinguismo, usava anche la sfoglia dell’inglese, magari pasticciata col dialetto garfagnino.

Mi sembrava giusto prevedere già nel poemetto originale una possibile lettura pascoliana per il mondo anglosassone europeo (il comune di Barga, fra l’altro, è gemellato per questioni migratorie con città scozzesi) e statunitense, e, più in generale, essendo l’inglese la lingua “commerciale” della comunicazione mondiale, allargare il sogno del nido familiare che si ricompone ad un pubblico più vasto.

L’andare incontro alla poesia di Pascoli, intrecciarla poi con il proprio scrivere, farne una possibilità di ‘poesia nuova’; tutto ciò riporta ad una attenzione da dare alle cose minute, alle verità più sfuggenti. Mi sembra che tutto questo “L’Ora di Pascoli” sia un cercare e sottolineare un ‘tempo’ – passato, ma anche da inventare – che si vuole ancora. Può essere così?

Certamente… “Siamo nani sulle spalli dei giganti” ricordava nel “Metalogicon” (metà del XII secolo) Giovanni di Salisbury, attribuendo la frase al suo maestro Bernardo di Chartres.

I classici sono sempre stati linfa a cui attingere, anche rinnovandoli: in questi giorni al Mart di Rovereto sono esposte le principali sculture di Canova che colloquiano con rivisitazioni di artisti contemporanei (vedi Fabio Viale che tatua le statue classiche).

Classico è ciò che dura e può essere oggetto di continua metamorfosi creativa da parte delle generazioni successive che ne riconoscono, anche con umiltà, il ruolo di matrice originaria autorevole, senza alcuna furia distruttrice in nome di un futuristico-avanguardistico “nuovo” che si si proponga (illuda) di annientare il proprio rapporto col passato, considerato “paralizzante”, ma nemmeno considerandosi meramente uomini che brucano erbe matte ai piedi di idoli infranti (come ebbe a dire in una lettera all’amico scultore Arturo Martini il pittore spazialista veneziano Mario Deluigi).

Tutto il libro sembra una testimonianza e uno svelamento di incanto e fragilità…. quasi una promessa a cui ognuno vorrebbe essere fedele. È questa la poesia?

Personalmente penso che “possa essere anche questo” la poesia, ma rifuggo da definizioni sentenziose: direi che i versi de “L’Ora di Pascoli” rientrano in uno dei molteplici-possibili generi nei quali la parola poetica può esprimersi, quello del poemetto didascalico-elegiaco (ovviamente nella sua accezione moderna) in forma di “pastiche”.

L’autore:

Massimo Parolini è nato a Castelfranco Veneto (TV) nel 1967 e vive a Trento.

È laureato in Antropologia Filosofica presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia con una tesi su “La coscienza di Zeno” di Italo Svevo.

Come giornalista ha collaborato alle pagine culturali dei quotidiani “Alto Adige”, “Adige”, “Corriere del Trentino”, “Didascalie” e “L’Adigetto”.

Ha pubblicato “La via cava” (LietoColle 2015, primo premio sezione opera edita Concorso di poesia “Nestore” di Savona) e “#(non)piove” (Lietocolle 2018)

Nel 2019 ha collaborato con l’artista Giuliano Orsingher nella mostra di arte ambientale “E-VENTO” con il poemetto “Lamento per lo schianto”.

Nel 2019 è stato selezionato, per la sezione inediti, al Premio “Pagliarani” con il poemetto “L’ora di Pascoli” (pubblicato nel 2020 dall’editore Fara: segnalato al “Premio Montano”, premiato a “Il Meleto di Gozzano”, primo premio al “G. Pascoli-L’Ora di Barga”).

Sempre con “Fara” ha pubblicato il libro di racconti “Cerette” (2020). Collabora con alcuni blog letterari (Versante Ripido, Readaction Magazine, Casamatta).

Presso la Casa Editrice “Editoria Universitaria” ha pubblicato un libro di poesie sulla guerra nella ex-Jugoslavia, “Non più martire in assenza d’ali”, vincitore del Premio Speciale al Premio Internazionale di Poesia “San Marco-Città di Venezia“.

(Massimo Parolini “L’Ora di Pascoli. The Hour of Pascoli” pp. 105, 12,50 euro, Fara Editore 2020)

Immagini ———————————-

“Da Gorizia alle Ande”

Un libro d’arte, una mostra

di Paolo Gasparini

Margini. Di poesia ed altro ———————————-

Nemmeno la vostra parola

Felicia Buonomo, “Sangue corrotto”

di Roberto Lamantea

Autrice della raccolta “Cara catastrofe” (Miraggi Edizioni 2020), giornalista, Felicia Buonomo pubblica da Interno Libri il suo secondo libro di poesie, “Sangue corrotto”, con un bel disegno di Stefania Onidi in copertina.

È un libro duro, dove la psicologia e i sentimenti sembrano incisi nella lucentezza del diamante, che risplende e taglia. I versi sono scolpiti, hanno a volte la lapidarietà della sentenza, una luce amara.

Le autrici, citate anche in un verso, che in filigrana attraversano il libro sono tra le più grandi del Novecento, Sylvia Plath, Antonia Pozzi, entrambe suicide, mentre gli esergo del libro e delle tre sezioni in cui è tessuto (i titoli indicano una progressione della catastrofe: “Origine”, “Crepa”, “Voragine”) sono tra gli altri di Sandro Penna, Dylan Thomas, Chandra Livia Candiani e versi di Francesco De Gregori (“Babbo c’è un assassino,/ non lo fare bussare/ Babbo c’è un indovino,/ non lo fare parlare […] E c’è un forte rumore di niente”) oltre a una citazione da Nadia Anjuman, poeta afghana morta a 25 anni a causa delle percosse subite dal marito per aver letto in pubblico una sua poesia d’amore.

Questo libro sul dolore non è insomma uno dei tanti canti della solitudine, anche se il senso di emarginazione, di muro tra sé e l’altro, c’è tutto: “Vivo alla periferia dei pensieri altrui./ Lui dice che faccio la vittima./ La dottoressa dice che lo sono./ Ho dimenticato la parola io”.

La scrittura di Felicia Buonomo nasce, come scrive Franca Alaimo nella prefazione, dalla “solitudine della Parola”, nelle “enunciazioni sussultanti” dei suoi versi.

Poesia della frattura, della circolarità del tempo e del destino – l’enunciato “Ciò che è stato sarà” di Pavese, il “tempo-dolore”, secondo la felice formula di Michela Rusi, dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, per il suo saggio pavesiano del 1985 – un’anatomia della negazione: “Penso al domani che mai muta”; “La geografia dei sentimenti/ ha ritmi geologici:/ è tutto paura, si sente dappertutto./ Trattengo il diritto alla felicità/ antecedente”; “Aggrappata alla speranza che abbandona vi nascondo/ che il destino non muta. Solo chi punisce è cambiato./ Non ho mai saputo distinguere tra dio e il suo opposto”.

Ma la “solitudine della Parola” fa trionfare , com’è nella storia della poesia, la scrittura, forma laica del Verbo: “Vienimi in soccorso tu, parola./ Nessuno si salva da solo, dite./ Nemmeno la vostra parola, lo fa”.

Dal libro:

Eredità

Rannicchio pensieri non più bambini.

È salda la catena del dolore.

L’eredità fedele e concorde

è tramandata da madre in figlia.

Volevo un futuro in contrasto,

dovevi darmi un passato altro.

*

Incasellare

Incasello volontà desideri

doveri. Pensare alla sequenza

come una salvezza. Calcolare

la mancanza. Il cielo non esiste.

Occhi confusi dall’indifferenza.

*

Clandestino

M. dice di non avermi mai tradita.

M. ha creato un account falso

per non sopportare il peso della colpa.

Io ho creato un account falso

per stanare la colpa di M.

Ora, ci odiamo clandestinamente.

*

Offerta

Degli anni in cui si disegna

la primavera dell’esistenza

rimane ancora

la mia mano cucchiaio:

offerta

senza ricevuta.

L’autrice:

Felicia Buonomo è nata a Desio (Monza Brianza) nel 1980. Nel 2007 inizia la carriera giornalistica, occupandosi principalmente di diritti umani.

Alcune sue poesie sono state pubblicate su riviste e blog letterari in Italia, Stati Uniti, Francia.

Ha pubblicato il saggio “Pasolini profeta” (Mucchi Editore 2011), il libro-reportage “I bambini spaccapietre. L’infanzia negata in Benin” (Aut Aut Edizioni 2020)e la raccolta poetica “Cara catastrofe” (Miraggi Edizioni 2020).

Dirige la collana di poesia sociale/civile “Récit” per Aut Aut Edizioni.

(Felicia Buonomo “Sangue corrotto” pp. 96, 13 euro, Interno Libri 2021)

Immagini ———————————-