Si apre con un respiro europeo il nuovo numero di “Fare Voci”.

Ospite la poetessa polacca Krystyna Dąbrowska, che con la sua raccolta “La faccia del mio vicino” esplora il quotidiano e lo trasforma in una occasione di sorprese e stupore.

La voce d’autore è poi quella di Alessandro Agostinelli. Nei testi del suo “Il materiale fragile” ci offre la possibilità di vivere la scrittura con la verità del sentire più profondo.

E poi Gisella Genna ci regala quattro sue poesie inedite…

Ma la voce d’autore continua con Beppe Salvia e la riproposta del suo fondamentale “Cuore”, e con Marina Massenz che con lo scrivere di “Ossa e cielo” porta la poesia a testimone di ogni piega del proprio stare al mondo.

I margini di poesia ed altro sono nella conferma del talento di Maria Borio che ritorna con “Dal deserto rosso”.

La scrittura è anche l’inoltrarsi nel mondo letterario di Roberta Lipparini.

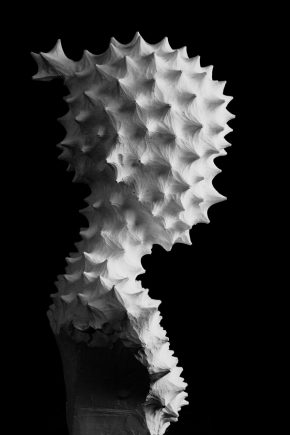

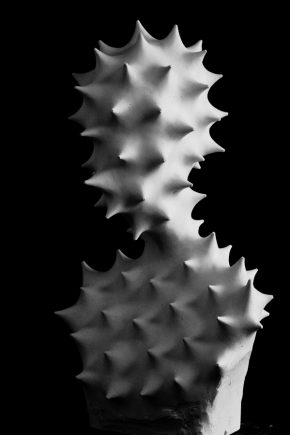

L’arte è nelle sculture, ma non solo, di Alberto Fiorin, che ci racconto il suo lavoro e le sue opere.

Buona lettura.

Giovanni Fierro

(la nostra mail è: farevoci@gmail.com)

Immagini ———————————

Teste

di Alberto Fiorin

Voce d’autore —————————

E tutto ciò che è nascosto?

Krystyna Dąbrowska, “La faccia del mio vicino”

di Giovanni Fierro

Krystyna Dąbrowska mette in scena l’efficacia e le proprietà della poesia, ne coglie il valore nel suo applicarsi al quotidiano. Ne sottolinea il suo essere strumento di creazione giorno per giorno, momento per momento. Ma senza mai rinunciare alla scintilla del suo mistero.

E lo fa iniziando dallo sguardo, dal primo passo necessario: “Da che punto guardare per vederti?/ Da vicino o da lontano? E da che tempo?”. Ecco, scegliere il luogo e l’istante, creare da subito una geografia nella quale le parole trovano la preziosità del rimanere. A dare significato, a riconoscere, ad andare verso.

E la sua raccolta “La faccia del mio vicino”, curata da Leonardo Masi, le permette di spostarsi con abilità fra le pagine del suo vivere. Che è anche uno stare al mondo dove c’è bisogno di vicinanza: “Tu vedi gli strati, gli stati, le tribù,/ io pesco le singole facce,/ come se insieme dipingessimo un quadro./ E in questi quadri abbiamo una casa in comune”. E di una nuova lettura della società.

Per fare questo bisogna uscire dagli schemi abituali, c’è da affrontare il rischio, seguire le rotte meno battute, o semplicemente quelle dimenticate: “Ho saputo di un botanico che studia/ la flora dei binari fuori uso”.

Un lavoro prezioso che emerge da questo libro è la ‘cucitura’ che la Dąbrowska attentamente cura tra passato e presente; sia quando era meglio dimenticare, perché “penso a chi un tempo ha vissuto la distruzione./ Si è ricostruito altrove e sul luogo del disastro/ oggi ci sono pietre, cespugli”, sia quando il sapere è una emozione da nutrire, e lei può dire che “sono l’agenzia viaggi dei morti/ per loro organizzo voli nei sogni dei vivi”. Con il testimoniare di come una persona si possa sentire e mostrare, quando “dal cielo scende il fuoco,/ ma lei è piena d’ombra”.

L’autrice polacca nel suo scrivere si muove tra il “dentro” e il “fuori”, tra il sogno e la realtà, tra la vita e la morte, con la magia e la concretezza di costruire una frontiera dove anche gli opposti si incontrano.

Il suo è un continuo incontro che si fa verità, un “noi” che sviluppa le sue possibilità, perché “Non so scrivere noi, a meno che noi/ non sia la parentesi di entrambi, la stanza in cui dormiamo”.

Krystyna Dąbrowska e la sua poesia sono un invito a trovare l’inaspettato, ad accogliere l’inusuale, a stupirsi del non ancora conosciuto.

E in “La faccia del mio vicino” ci sono tutte le corrette istruzioni per poterlo fare.

Dal libro:

Da che punto guardare per vederti?

Da vicino o da lontano? E da che tempo?

Se mi allontano per inquadrarti

dalla testa ai piedi, come una tela sul cavalletto,

sento che sei tu a prendermi,

a cambiarmi, aggiungere e togliere colore.

Guardo ora nei tuoi occhi, ora con gli occhi tuoi,

quando tu dormi o quando io ti sogno,

cerco ancora un particolare – un oggetto, un gesto, una parola:

gli sia dato da sbocciare come una gemma ed esplodere di te.

Così tanti punti di vista, ma io resto a un punto morto,

impigliata nel filo che avrei usato per unirli.

E non so se tu sei in quel filo

o nel lampo della forbice che lo taglia.

*

Sedie bianche

Che in poesia la quotidianità sia come le sedie

bianche di plastica sotto il Muro del Pianto.

Su di esse e non su poltrone forbite

pregano i vecchi rabbini,

toccando la pietra del muro con la fronte.

Semplici sedie di plastica,

ci si arrampicano sopra donne e uomini

per vedersi da sopra la barriera che li divide.

E la madre di un ragazzo che ha il bar mitzvah

sale sulla sedia e cosparge di caramelle

il figlio che saluta la sua infanzia.

Che in poesia la quotidianità sia come quelle sedie

che spariscono per far posto

al cerchio danzante nella sera di shabbat.

*

Non so dire noi, a meno che noi

non sia quel trattino fra l’io e il tu

che conduce la scintilla e a volte

è il prolungamento di una linea.

Non so scrivere noi, a meno che noi

non sia la parentesi di entrambi, la stanza in cui dormiamo

e dalla quale proviamo a mandar via un calabrone.

A meno che noi non siano i nostri quattro occhi:

seguono il calabrone che ronza nel paralume,

marrone, a strisce gialle, guarda che bello.

Non so iscrivermi in un noi più grande

di questi cerchi ronzanti, disegnati con le ali

intorno a te e a me, che si intersecano

e crescono da noi, vanno sempre più in là.

*

Una poesia insonne

Stare con qualcuno che sa

che ti addormenti meglio sulla pancia.

E non poter dormire per via di lui.

Soppesare: quante cose dividete

e quanto vi divide? E come divide –

come una lingua i lati di una busta

che vorrebbe incollare?

Come la reticenza un buon silenzio?

Come i fusi orari i continenti?

Come un’onda ferma fra ciò che si vede

e tutto ciò che è nascosto?

Notte insonne (che arrivi presto il mattino)

e un lento allontanarsi dalla parete

verso l’altro bordo del letto,

dalla parte del buio spalancato.

Intervista a Krystyna Dąbrowska:

Leggendo il suo libro ho avuto la chiara impressione che la poesia, oltre a vivere di necessità e bellezza, debba essere utile. Basti pensare alla poesia “Sedie bianche” (“Białe krzesła”). Ed è una cosa che mi è piaciuta molto… È così?

Non penso che la poesia “Sedie bianche” dica che la poesia debba essere utile. Suggerisce, piuttosto, che il quotidiano può essere materiale prezioso per la poesia, se dentro vi possiamo trovare qualcosa di misterioso, qualcosa che sorprenda.

Quanto all’utilità della poesia, dipende da cosa intendiamo con la parola “utile”. Se essere utile significa servire a qualche fine politico, ideologico o didattico, allora no, la poesia non dovrebbe essere percepita come utile, avendo questi obiettivi.

La poesia è il regno della libertà, per un autore e anche per il lettore. Non può essere imbrigliata in nessun ordine del giorno, in nessuna agenda di programmazione, senza che perda la sua profondità e la sua autonomia.

Ma in un senso esistenziale più ampio, la buona poesia è sì utile come strumento per riuscire a capire e comprendere le proprie emozioni, per dare forma alle proprie esperienze, per scoprire cose nuove a proposito del mondo e a riguardo di se stessi, attraverso il linguaggio.

La poesia gioca un ruolo cruciale nel mantenere vivo il linguaggio, nel cambiarlo e nel mostrarne le sue varie possibilità.

Una poesia è il luogo dove l’immaginazione di un autore incontra l’immaginazione di un lettore, e da questo incontrarsi nasce una qualità che è assolutamente nuova. Non riesco a immaginare una forma di comunicazione più ricca.

Succede raramente, perché ai giorni nostri non molte persone leggono poesia; ma se succede, allora è qualcosa di inestimabilmente prezioso.

E trovo che il suo fare poesia ha radici profonde nel quotidiano. È una scelta ben precisa?

Scrivo solo della mia esperienza personale. Ognuno di noi è immerso nella vita di tutti i giorni, quindi perché escludere il quotidiano dalle poesie?

Per uno scrittore è sempre una sfida, come per un artista in generale, vedere qualcosa di straordinario in ciò che tendiamo a considerare banale; come fermarsi a guardare con occhi nuovi una banale sedia di plastica, o lo specchietto tascabile in mano a una ragazza nel metrò.

Il grande poeta polacco Miron Białoszewski (la sua opera è, purtroppo, quasi intraducibile) è stato un genio in questo: creare un qualcosa dal nulla – ha scritto meravigliose poesie su come sbucciare una patata, sul contemplare un pavimento di legno o sull’uscire di casa per andare al negozio.

Credo che nessuno nella poesia polacca abbia fatto tanto per il “quotidiano” quanto Białoszewski.

È stato unico nel mostrare il potenziale creativo nascosto in oggetti e situazioni che di solito passano inosservati.

Per quanto mi riguarda, penso che l’ispirazione arrivi da ovunque: dalla vita di ogni giorno quanto dalle situazioni non comuni che rompono la nostra routine; dai sogni, dai ricordi, dalle storie delle altre persone, dai frammenti di ciò che si ascolta per strada, dalla letteratura e dall’arte, dai viaggi, dall’esperienza dell’amore, della perdita, del dolore e della rabbia, dell’inquietudine e della gioia. Quindi, per farla breve, direi che la vita di tutti i giorni è solo una delle tante fonti per il mio scrivere.

Il suo scrivere è tutto un muoversi tra il “dentro” e il “fuori” (tra i sogni e la realtà, tra la vita e la morte…). Costruisce una frontiera dove anche gli opposti si incontrano. È corretta questa mia lettura?

Sì.

Un altro tema importante penso sia anche il lavoro di ‘cucitura’ tra passato e presente. Cosa c’è alla base di questo particolare lavoro?

Penso che la letteratura sia un’ottima macchina del tempo. Mi piace entrarci e visitare, ad esempio, la giovinezza di mia nonna.

E così posso raccontare certe storie sapendo che nessun altro le racconterebbe; storie che penso valga la pena di condividere e di ricordare.

Quindi ciò che sta dietro al mio fare cucitura tra passato e presente è la paura della perdita.

Ma c’è anche dell’altro: la mia intenzione è di racchiudere nella scrittura quanto più possibile la realtà; e la realtà secondo me è multistrato, dinamica, costruita da spazi e tempi diversi.

Muoversi tra queste diverse e varie dimensioni può essere una grande avventura, e fonte di continue scoperte.

Mi vengono in mente le parole di Artur Rimbaud, “Io sono un altro“. Il compito di un poeta è quello di mettersi nei panni degli altri, o più in generale, nella pelle di altre creature che vivono in luoghi ed epoche diverse.

Come nella migliore poesia, mi sembra che il suo scrivere si nutra di dubbi e domande, e che scavi profondamente nel ‘già saputo’, nella facile lettura del mondo; per dare così significati più profondi, e di certo meno rassicuranti, al nostro vivere. Cosa ne pensa di questo?

Sono contenta che tu veda questa qualità nelle mie poesie. La poesia non nasce dalla certezza, ma dal dubbio, dall’inquietudine e dalla sorpresa.

Nel suo libro il ‘guardare’ è strumento fondamentale. Sia per mettere a fuoco, sia per cambiare prospettiva di sguardo. Che rapporto ha con il suo scrivere?

Sono una persona molto visiva. Penso in immagini e penso che la vista sia per me la cosa più importante; anche se credo che per chi fa poesia tutti i sensi – soprattutto la vista e l’udito, ma anche l’olfatto, il tatto e il gusto – siano strumenti estremamente utili .

Fin dalla prima infanzia dipingevo e disegnavo, e da adolescente ho raccolto le mie poesie in libri fatti a mano da me, comprese le illustrazioni.

Successivamente ho studiato presso il Dipartimento di Arti Grafiche dell’Accademia di Belle Arti di Varsavia. Subito dopo la laurea, o addirittura durante gli studi, mi sono resa conto di non avere molto da dire nelle arti visive, e che lo scrivere significava qualcosa di infinitamente più importante per me.

Ora, da molti anni non dipingo. Amo ancora fare fotografie, però.

E la cosa che preferisco è passeggiare per la città e guardare la gente, la vita di strada.

Così sono un’avida osservatrice, ma anche una flanêuse. La mia mente e la mia immaginazione funzionano meglio quando cammino.

Questa mia dipendenza dal camminare forse spiega i cambiamenti di messa a fuoco e di prospettiva nelle mie poesie.

Inevitabile chiederle come vive l’attuale momento politico e sociale della sua Polonia. Vista da fuori mi sembra che stia vivendo un momento di chiusure e autoreferenzialità, ben lontana da uno spirito europeo che vorremmo tutti respirare.. Come vive questo suo quotidiano, anche nel sue essere persona di cultura?

Cosa posso dire… Sono totalmente contraria al PiS – il partito “Diritto e Giustizia” – che è al potere ormai da sei anni. Infrange tutte le leggi democratiche, per la giustizia ha solo disprezzo.

Mi vergogno del nostro governo e del nostro presidente, con la loro propaganda xenofoba e omofoba, con il loro tollerare l’antisemitismo e il nazionalismo estremo.

E non è solo tolleranza: danno soldi e finanziano questi gruppi di fascisti, incoraggiano così le forze più pericolose della nostra società, e li fanno crescere e diventare più forti.

Mi vergogno della tragica situazione dei rifugiati al confine polacco-bielorusso, i politici polacchi mancano della più semplice empatia verso le persone affamate e che lì stanno morendo.

Sono furiosa per il sadico divieto di aborto imposto dal PiS. Non sopporto l’odioso discorso del nostro partito di governo contro l’Unione europea, il distruggere i media pubblici e le istituzioni culturali; tutti danni causati dall’attuale politica culturale.

Non riesco a credere alle mie orecchie, quando sento il ministro dell’Istruzione, Przemysław Czarnek, dire che la “vocazione” delle donne è quella di stare a casa e di dare alla luce il maggior numero possibile di figli.

È difficile respirare in un paese come questo. Mi sento ancora fortunata, perché ho un lavoro che amo (scrivere e tradurre), persone che mi sono molto care, sono sana e al sicuro, e posso trovare sollievo nei libri, nei film, nei dipinti, negli incontri con gli amici, a volte nei viaggi (anche se viaggiare è difficile durante la pandemia).

Ma l’atmosfera politica in Polonia è soffocante. Vado ai meeting di protesta il più spesso possibile. Anche se non possono cambiare molto, è importante dire “no” ad alta voce, e stare tra persone che sono incazzate allo stesso modo dà almeno un po’ di conforto.

L’autrice:

Krystyna Dąbrowska è nata nel 1979. È poetessa, traduttrice e saggista.

Ha studiato grafica all’Accademia di Belle Arti di Varsavia.

Ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie “Agenzia viaggi – Biuro podróży” nel 2006, conquistando il terzo posto al concorso letterario Złoty Środek Poezji; nel 2013 ha ottenuto altri due importanti premi, quello della Fondazione Szymborska (a pari merito con Łukasz Jarosz) e quello della Fondazione Kościelski per il suo secondo libro, “Sedie Bianche – Białe krzesła”.

Nel 2014 ha pubblicato “Tempo e diaframma – Czas i przesłona” e “Soundtracks – Ścieżki dźwiękowe” nel 2018.

Ha tradotto in polacco W. C. Williams, W. B. Yeats, Thomas Hardy, Thom Gunn, Kim Moore e molti altri autori.

(Krystyna Dąbrowska “La faccia del mio vicino” pp. 91, 13 euro, Valigie Rosse 2017)

-Un sentito ringraziamento va a Leonardo Masi, curatore del libro di Krystyna Dąbrowska, per la sua disponibilità e collaborazione. Grazie!

Immagini ———————————

Teste

di Alberto Fiorin

Tempo presente ————————–

L’affondo del reale

Quattro testi inediti

di Gisella Genna

Anche questo sogno andato

anche il volto, il tuo essere a lato

ora che è poco il fiorire, vai

nel raggio preciso di un mattino.

Posati polsi e palmi, un’ultima volta

insieme alla terra sbiadire.

*

Attraverso il deserto

delle vite coralline

– roseo limbo d’aria –

vedi, noi togliamo le vesti

fino a scomparire.

*

La scintilla del tuo nome risplende

ancora e ancora

una punta tra le pleiadi

fuoco cornice di desiderio

la fiamma è un petalo d’oro.

*

L’affondo del reale è il nostro freddo

la parola si fa marginale

sfioramento senza peso dei corpi.

Resa del tronco spezzato

nell’aria di gennaio

– se solo riuscissimo a credere.

L’autrice:

Gisella Genna è nata nel 1973 a Milano, dove vive. Giornalista professionista, si occupa di moda.

Sue poesie sono state pubblicate sui blog Una casa sull’albero, Atelier e Interno Poesia.

La sua prima raccolta poetica è “Quarta stella”, edita da InternoPoesia nel 2020.

Immagini ———————————

Rovine e riflessi

di Alberto Fiorin

Da qui ———————————

Deserta via nei cieli delle stelle

Beppe Salvia, “Cuore”

di Roberto Lamantea

Ci sono voci, nella poesia del Novecento, passate come meteore o la cui vicenda biografica è attraversata costantemente dal dramma, il disagio, la malattia, la differenza; l’approdo della loro scrittura è stato il silenzio, la non-parola. Approdo paradossale se si pensa che la loro scrittura ha interrogato il silenzio e la lingua fino ai limiti del dire. Il caso di Paul Celan è esemplare.

In Italia Amelia Rosselli – esegeta e traduttrice di un’altra poeta suicida, Sylvia Plath – (1930-1996) ha scelto di morire a 66 anni. Antonia Pozzi, nata nel 1912, si tolse la vita ad appena 26 anni nel 1938. Ma l’elenco è lungo e comprende, ampliandolo ai narratori, molti degli autori più intensi del Novecento: Cvetaeva, Majakovskij, Márai, Morselli, Pavese, Plath, Virginia Woolf, Zweig… A loro Susanna Schimperna ha dedicato lo studio “L’ultima pagina” (Iacobelli editore, 208 pagine, 18 euro).

Interno Poesia pubblica, nella collana “Interno Novecento” – dopo le riedizioni dei versi di Antonia Pozzi, Gozzano, Corazzini, Piera Oppezzo, “Lavorare stanca” di Pavese, tutte redatte confrontando le edizioni a stampa con le versioni originali manoscritte e dattiloscritte secondo le migliori regole dell’ecdotica di continiana memoria – un libro raro e importante di un altro poeta-meteora, Beppe Salvia, “Cuore”, a cura di Sabrina Stroppa.

Nato a Potenza nel 1954, agli inizi degli anni ‘70 andò con la famiglia a vivere a Roma dove tra il 1976 e il 1979 pubblicò poesie e prose e conquistò la stima, tra gli altri, di Dario Bellezza. Gli esordi con le riviste “Prato pagano” di Gabriella Sica e “Braci”, curata da Arnaldo Colasanti, Claudio Damiani, Gino Scartaghiande, Giuseppe Salvatori.

Erano anni in cui le riviste di poesia venivano stampate anche con il ciclostile a mano, magari nel garage di casa trasformato in una sorta di tipografia underground. Fin dal primo numero (novembre 1980) Salvia pubblicò le sue liriche sulla rivista “Braci”, “girata” a mano in uno scantinato.

All’inizio del 1984 escono su “Braci” 16 poesie sotto il titolo ironicamente deamicisiano di “Cuore”, che diventerà con l’aggiunta “Cieli celesti” – ricorda Sabrina Stroppa nell’introduzione – il titolo generale di un libro che Salvia prepara nei primi mesi del 1985 e dove raccoglie le poesie pubblicate in rivista tra il 1979 e il 1984.

Saranno gli amici a ritrovare i dattiloscritti dopo la morte dell’autore il 6 aprile dello stesso 1985. Il libro apparve a fine 1987, quindi postumo, per l’editore Rotundo, a cura di Arnaldo Colasanti, come primo numero della collana di poesia “Novelettere”. L’edizione di Interno Poesia rispetta indice e lezioni dei dattiloscritti delle carte autografe donate dal fratello Rocco alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

Le pubblicazioni (riviste e libro) non passarono inosservate. Con le sue sensibilissime antenne, Andrea Zanzotto notò subito che nella poesia di Salvia “tutto resta preso come in un abbraccio di una sconcertante luce che da una parte sorregge e dall’altra però crea un inquietante sfondo di allontanamento. […] La sua poesia, che ha una luce di giovinezza e di alba e nello stesso tempo qualcosa appunto di terribilmente teso verso lontananze imprendibili, lascia una parola lacerata fra gli uomini e la volontà di riprendere contatto con il “cuore” del mondo” (intervento alla Radio della Svizzera Italiana il 16 giugno 1988, ora in fazieditore.it/il-blog-di-fazi-editore).

Nei suoi versi Beppe Salvia usa lemmi della tradizione lirica da Petrarca a Leopardi, una tessitura fonica raffinatissima, in una vertigine metrica e ritmica che vuole “far balbettare il lettore” con l’uso delle tmesi: il verso va a capo anche utilizzando il trattino che spezza la parola tipografica come in un testo di prosa: “[…] l’inizio d’anno/ nuovo, ottobre s’inghirlanda, s’infredda/ un nuovo aire ch’è fratello all/occaso”, o il troncamento: “chiudon le corolle in fiori”.

Per Colasanti “la finzione ci permette di accogliere la profonda vanità della parola in cui crede Beppe. Non è la fine della gloria, ma l’abbandono, diciamo meglio il rifiuto di Salvia per il primato dei vocaboli, cioè di qualsiasi possibilità di governo della realtà”. Proprio “Braci”, come la fanzine romana, è il titolo del libro dedicato da Colasanti alla poesia italiana contemporanea per Bompiani (448 pagine, 18 euro). “L’immaginazione”, continua il critico, “non è altro che la massima, assurda, antinaturale costruzione del senso nascosto della lingua”, quello che Zanzotto – aggiungiamo noi – cerca attraverso lo scavo nelle radici, l’etimo, il petèl, la lingua delle madri, il balbettìo dell’infanzia, la lallazione, fino alla cantilena e la filastrocca (le rime di Ariosto e Tasso ascoltate in casa da bambino).

Sulla cifra stilistica del poeta annota con finezza la curatrice: “Salvia non si adagia su un dispositivo unico e univocamente riconoscibile. Nelle varie sezioni di “Cuore” si alternano in effetti corone di sonetti più lavorati e arcaici o più classici e narrativi, o classicamente descrittivi, canzonette polimetriche pausate o di versi brevi, brevi strofette elegiache, prose”. La tessitura fonico-ritmica di Beppe Salvia è tra le più raffinate di tutta la poesia italiana del Novecento. Attraverso un ordito e una trama cesellate in ogni fonema, Salvia si libera dall’usura della poesia che racconta i sentimenti che così possono rivivere, di nuovo autentici, anche in quadretti lirici e cromatici dove, con eleganza e dolcezza, il poeta rivela tutto il suo disagio, l’inappartenenza, l’essere sempre altrove: “una buca tra dune è recinta/ di cespi stenti bianchi, io, chino sul fosso,// imito il gesto antico di bere, un cantico/ d’acque per sempre scomparse// distrae in quella buca ogni/ mio sogno, nuvole in alto posano// ombre loro, leggere”; si legga anche questo quadretto di due colori, il bianco e il rosso, la neve e il sangue, tra Bruegel e l’espressionismo, scritto in prosa ma con le stesse cadenze dei testi in versi: “hanno corso hanno inseguito le volpi nella baia di neve tra alberi quieti. poi notte e nel sonno dei vieti cacciatori tornano gli odori della neve, la spina del gelo negli occhi, nei cuori il colore del sangue il sangue tra i denti veri dei segugi, e in gocce giù buca la neve, fredde a latrare le urla dei cani”, dove Salvia sperimenta uno stilema che torna in altri versi: il punto fermo a fine frase seguito dalla frase successiva scritta sempre in minuscolo (come nella poesia di p. 183).

Ma, come dicevamo, se la scrittura è il filtro per velare il disagio, una forma di pudore per evitare il déjà lu, il già letto, come in certi versi lancinanti di Antonia Pozzi è la metafora a farsi rivelazione: “nere dietro la lavagna/ a un batter d’ali bianche/ le rondini han lasciata tutta una scia/ di gesso che/ sembra, bugia, malinconia”.

Si legga anche il bellissimo sonetto “Elegia I” (p. 121), dove la partitura di rime, assonanze, allitterazioni degli endecasillabi gioca a svelare/velare una profonda solitudine:

torniamo nella via deserta e bianca

al mondo dove i suoni sono tanto

più nudi che non qui dove la nuda

nostra nuova terra dei boschi tanto

chiara di neve tanto silenziosa

non ci fa beffe non sorride, soli

felici nudi siamo silenziosa

deserta via nei cieli delle stelle,

i cieli dove schermano i rondoni

quei loro battibecchi senza suoni

e i baci i belli più di quei bei voli,

ridi nascondi mi nascondi gli occhi

tu fai la luna l’oca bianca ronda

nuova nei cieli nuda silenziosa

A volte l’immagine ha una delicatezza chagalliana, nei rari testi brevi (da uno a tre versi): “il gatto s’inchina e la coda è la luna”; “il gatto s’ammira nel catino,/ gli occhi come la gondola/ e la luna”.

Ma altrove il poeta si denuda e al di là delle ellissi, metafore e sculture foniche Salvia offre la sua verità disarmata, come nella sua poesia più famosa: “A scrivere ho imparato dagli amici,/ ma senza di loro. Tu m’hai insegnato/ a amare, ma senza di te”.

O in questa dichiarazione disarmante e definitiva: “io soffro il dolore di vivere/ la vita già sognata”.

L’autore:

Beppe Salvia è nato a Potenza il 10 ottobre 1954 ed è morto a Roma il 6 aprile 1985. Ha pubblicato le prime poesie sulla rivista “Nuovi Argomenti” alla fine degli anni ‘70; suoi testi sono apparsi anche sulla rivista”Prato pagano” diretta da Gabriella Sica, con cui collabora dagli inizi degli anni ‘80, e “Braci”, da lui fondata con Marco Lodoli, Claudio Damiani, Arnaldo Colasanti e altri. Il primo libro, “Estate di Elisa Sansovino”, esce postumo nel 1985 come “Quaderno”di “Prato pagano”, Il Melograno-Abete Edizioni di Roma. La prima edizione di “Cuore (cieli celesti)” esce da Rotundo di Roma alla fine del 1987. Il 18 aprile 1985 Paese Sera pubblicò l’articolo di Marco Lodoli “Morte d’un giovane poeta”: “Beppe Salvia è morto a Roma, a trent’anni, gettandosi dalla finestra di casa sua sabato 6 aprile, a via del Fontanile Arenato. Ho sempre avuto l’impressione che abitasse in quella via perché il nome gli piaceva. Un nome liricamente simbolico“. Nel 2019 la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma ha acquisito per la galleria “Spazi 900”, in occasione del convegno sulla rivista “Prato pagano”, un suo ritratto con Gabriella Sica, opera della pittrice Loretta Surico.

(Beppe Salvia “Cuore” pp. 208, 12 euro, Interno Poesia 2021)

Immagini ———————————

Prove di scrittura

di Alberto Fiorin

Voce d’autore ————————

Perché alla fine si canta

Alessandro Agostinelli, “Il materiale fragile”

di Giovanni Fierro

Il luogo della poesia è il luogo dell’incontro, dove la parola diventa occasione e tramite, dove il senso è il momento che si sta vivendo.

E questo lo sa molto bene Alessandro Agostinelli, che nella sua raccolta poetica più recente “Il materiale fragile” dà vita a pagine che ne sono la testimonianza, con l’accuratezza di costruire anche un dialogo a cui siamo tutti invitati.

Perché è proprio nell’anima del suo scrivere che si possono riconoscere immagini ed esperienze che sono il pulsare del quotidiano, sia quando è in evidenza e sia quando non può che trovare riparo.

Perché prima di tutto bisogna riconoscere che si inizia sempre dal proprio silenzio, dove “i luoghi sono interiori/ come buche nel bosco dell’infanzia”, e che la ricerca e la sperimentazione sono un cammino a cui si affida la propria coscienza.

Stare dalla parte della poesia, sembra dirci Alessandro Agostinelli, è riuscire a riconoscere una trama in cui poterci identificare, un germoglio che ci fa bene, che ci toglie la paura e ci permette di guardare in faccia alla realtà; anche quando è più difficile, anche quando si è costretti a dire che “mio padre non lo sa più/ non riconosce ciò che gli è vicino/ e quel distante tutto indietro/ ormai non è più qui”.

Ma questo è il momento esatto e preciso nel quale la poesia diventa sangue che scorre nelle vene, che alimenta ed ossigena, forza sorgiva e riferimento necessario.

Alessandro Agostinelli è poeta di frontiera, è autore che trova nel viaggiare il simbolo e il muoversi fra domande e dubbi, fra desiderio di chiarezza e laboratorio di parole. Sempre capace di andare incontro a ciò che rinuncia alla banalità e crede fortemente alle verità a cui volere bene: “in questi momenti/ lo scriveva josif brodskij/ il compito di tenere/ di reggere il declino spetta/ agli uomini delle province./ la periferia dell’impero/ non è il luogo in cui/ finisce il mondo, ma/ è il luogo dove il mondo canta,/ perché alla fine si canta”.

“Il materiale fragile”, titolo che da solo è già un’azione poetica, è questo affrontare il vivere, ben sapendo che i nostri sono passi “in questa scimitarra untuosa/ che è la vita: offende e affonda”. Ulteriore chiarezza.

E per questo, e ancor di più, i versi di Alessandro Agostinelli sono preziosi. Quando ci ricorda l’asprezza del nostro tempo presente, ormai diventato una trappola, ma in cui “possiamo, ogni sera,/ guardarci negli occhi/ con la voglia di fare/ un bel niente/ e qualsiasi cosa”.

Con generosità che si deve alla fiducia alla parola, l’autore toscano sussurra, ma sempre in modo netto ed evidenziato, anche quanto di misterioso e di nascosto si cela nel giorno dentro al giorno: “ma nessuno sa del volo/ e della sua responsabilità”.

Ricordando sempre che è nel “bianco e nero/ dove si vede senza il luminare del colore/ perché anche luce è un buio dove ci si orienta a fatica”.

Scrittura matura, sguardo sempre attento, respiro che diventa empatia. Sono le fondamentali tre coordinate che permettono allo scrivere di Alessandro Agostinelli di trovare il proprio spazio nella poesia contemporanea. “Il materiale fragile” che ci è sempre più d’aiuto.

Dal libro:

vicolo del porton rosso

c’è un muro di fronte alla finestra

della cucina di casa mia

nel vicolo del porton rosso.

è su quel muro che leggo i continenti

sento i refoli dei venti, nuvole,

le turchesi braccia dei tesori

sventolare sulle terre del galoppo

e vedo agitarsi oceani in tempesta.

proietto lì, sopra i mattoni multicolore,

le direttrici di viaggio della mia età

quasi adulta, io che non cresco mai

perché vedo il mondo intero

dentro un pezzo di muro.

*

16.

si cerca

nel complesso sciame di parole

inevitabili accenni

suoni

con torrenti da fontane immaginazione

il totale svanente

senso del mondo

di inseguire e non possedere.

*

ritorno

risalire l’aria

e ascendere a sé

nella vera impresa dell’indietro.

*

VI

sento di me

l’osso del tempo

consuma dietro i giorni,

densità e peso,

e intasa la memoria:

gorgo crescente.

governa già il regime

del ricordo quando si

sente calare il soffio

fresco e lucente

del sole che monta.

si apre allora il pallore

della mattina immobile:

bianchezza volgare e

accecante della morte.

sento di me

l’osso del tempo.

Intervista ad Alessandro Agostinelli:

“Il materiale fragile” già il titolo sembra chiedere una certa attenzione, una certa ‘cura’. E forse indica in modo preciso e netto anche il tempo in cui siamo immersi. Sono indicazioni corrette? E cos’altro c’è, nella radice di questo tuo titolo?

Come alcuni poeti contemporanei anch’io penso alla poesia come la forza della parola che anima un universo immaginario. E per quanto mi riguarda anche un canto, una musica delle parole che più mi è propria e mi appassiona. Tuttavia, se la forza della poesia sta nella sua struttura, c’è poi una fragilità feroce del nostro procedere nel tempo.

Oggi più che mai sento sgretolarsi l’accuratezza della lingua. Le immagini incombono da ogni parte e la parola è messa a dura prova dall’ignoranza diffusa, da chi sventola la mancanza di cultura come valore.

Noi scrittori, che danziamo nella lingua e abbiamo un metodo allusivo da proteggere, abitiamo in una ridotta periferica, non solo nel mondo in generale ma anche all’interno della stessa industria culturale.

Allora chiedo: pensiamo davvero che il nostro lavoro sia un materiale forte?

No, non lo è. Se quindi riconosciamo il problema siamo già un passo avanti. Per questo il titolo del libro vuole fare l’eco alla nostra condizione attuale: una cultura in pericolo, una tradizione allo sbando, nessuna rivoluzione alle porte a indicare una rigenerazione basata su principi seri e autorevoli. Niente di tutto questo. Intorno c’è soltanto l’eco della sciocchezza e dell’indifferenza.

Dunque hai ragione: serve tanta cura per la parola. Serve premura. Da sempre ho fatto mia l’ambivalente citazione di Williams: “la poesia è quel che ci preme”.

Le cose fragili a volte sembrano inutili o banali. Per esempio, quando si sorseggia un buon vino nessuno si sofferma a pensare al bicchiere di vetro sottile e delicatissimo; pensiamo tutti al vino, al colore, al profumo, al sapore, mentre facciamo una danza con la mano girando e rigirando quel vetro sottile.

Ecco, quel vino speciale che stiamo bevendo, non arriverebbe a noi senza quel fragile e ignorato bicchiere. La poesia è anche questo: il mezzo attraverso cui si può ascoltare il canto di una bellezza, il sapore/sapere di un ritmo.

Un libro nuovo, ma che contiene anche testi che sono il tuo passo poetico precedente. In che modo hanno creato vicinanza con le poesie più recenti?

Questo libro è il mio quarto di poesie in Italia. Mentre ho pubblicato una raccolta in Spagna e un poemetto negli Stati Uniti (scritto direttamente in american-english) che non sono usciti in lingua italiana.

Stavolta l’editore Monina mi ha chiesto, insieme al materiale nuovo su cui lavoravo da circa quindici anni, di ripubblicare anche alcune poesie importanti come il poema “brodskij”, che è il mio testo più conosciuto e dicono rappresenti un passaggio della poesia italiana degli anni zero del 2000.

Il mio modo di lavorare in poesia è spesso legato a unità tematiche, quindi è stato semplice mettere, insieme a tre parti nuove, la sezione “Nel ventre passato” dove ho anche rivisitato alcuni testi.

Per esempio “I canti” erano poemi lunghi dedicati a città come Roma, Volterra, Venezia e altre: li ho sintetizzati, tagliandoli e facendo quello che nel cinema si definisce the final cut.

Infine, ho trovato una certa armonia compositiva che tiene insieme tutto il libro, in cui parlo di Orfeo e della sabbia, di viaggi infiniti, di aerei e oblio, di Hitchcock e di figli di papà, del posto fisso e dei migranti, di Dio e dell’11 settembre, del pittore Masaccio e della morte.

E poi parlo dell’esistenza che ci rende troppo egocentrici e che a volte sarebbe restare immobili, spogliarsi dell’io e diventare altro da sé. Siamo come scompaginati in questo presente, dove si sbandierano identità soltanto per claustrofobica paura.

Tutto lo scrivere de “Il materiale fragile” si mostra con parole e frasi che sono precise e semplici, raffinate ed essenziali. Tanto da dare al tuo fare poesia la capacità di esprimersi con chiarezza, con coinvolgimento. Ed è un qualcosa di voluto, o un qualcosa che si è andato a delineare nel tempo?

Quello che cerco di fare sempre, quando scrivo poesia, è scrivere in poesia.

Il mio laboratorio poetico, cioè il mio scrivere in versi è una lotta nella tradizione: eseguo rapine, prendo distanze, inserisco dettagli.

Nel tempo ho compreso che la metrica e il ritmo possono essere affini alla chiarezza di un contenuto, ma non sempre è così.

Per esempio, in passato ho preso il metro dell’Onegin di Puskin (nella traduzione e adattamento di Giudici) e ne ho scritto un testo con parole totalmente inventate (a parte l’ut iniziale ripreso dal latino): quel poema non significa nulla, ma brulica di riflessi fonici e musicalità.

E mi piace molto che, dalla lettura del tuo libro, emerga chiaramente l’idea della poesia come luogo dell’incontro….

Ti ringrazio di questa tua intuizione. Credo la poesia come un possibile dialogo non soltanto con se stessi e con la tradizione, ma anche un tentativo di interpellazione del lettore.

Non vorrei solo dimostrare, ma coinvolgere.

Quasi sempre scrivo poesia perché sono chiamato da questa forma che ho introiettato in me attraverso la formazione, lo studio e la passione, per questo mi piace non stare da solo nella città della letteratura e spero di riuscire a tirare dentro anche il lettore.

Non dentro ai miei pensieri (che potrebbero anche risultare poco interessanti) ma dentro ai luoghi che la forma poetica produce con la sua punteggiatura di senso.

Il viaggiare è il tema che apre il libro. Cosa significa per te? Che geografie ti ha permesso di inventare, di riconoscere, di costruire?

Come ha riconosciuto anche il critico letterario Salvatore Ritrovato, che ha scritto la nota conclusiva a questo libro, il viaggio è uno dei temi dominanti (anche nella forma delle città) della mia scrittura.

È vero perché il viaggio non è soltanto un’attività che ho compiuto con grande intensità negli ultimi venticinque anni, ma è un tema che mi affascina.

C’è una densità nel viaggiare legato anche alla scrittura, ci sono emozioni che esondano dalla mia penna e una volta tirato giù il nucleo fondativo di un poema, nelle riscritture mi permette di muovermi come su una mappa alla ricerca di una destinazione di parole e di ritmi precisi.

Il tuo scrivere è uno sguardo che viene dal margine del mondo ‘ufficiale, dal ‘centro’ riconosciuto ed ambito’. Cosa significa questo per te? e cosa ti permette di vedere, di fare?

Anni fa andavo a New York da amici ogni anno. Tra i luoghi che maggiormente frequentavo c’era una specie di libreria-centro culturale a Soho. Lì ho letto per la prima volta una poetessa che sosteneva ci fossero molte cose importanti oltre le sviolinate della poesia. Ecco, penso sempre che nella vita ci siano cose più importanti della poesia.

O meglio, credo entrambe le cose: la poesia come questione capitale e come attività marginale. In questa contraddizione metto tutto me stesso e il mio impegno a scrivere.

Nel tempo ho ricevuto apprezzamenti dal “mondo ufficiale” e, forse sbagliando, non ho mai fatto pubbliche relazioni – come si dice.

E poi, il mio essere appartato sta forse nella toscanità di non prendere sul serio ciò che la maggioranza ritiene basilare. Malaparte diceva che i toscani sono quelli che stanno imbronciati alle feste e ridono ai funerali – io sono un po’ così.

Tuttavia da almeno tre decenni non si pensa più all’ambito poetico come a un centro nazionale tipicamente posizionato a Milano e dopo ad altre realtà periferiche. La mappa della poesia in Italia è a grappolo (come tanti critici hanno dimostrato in questi anni).

Dalle mie parti sono oltre venti anni che dirigo una collana di Poesia per Edizioni ETS con tanti autori italiani e internazionali pubblicati (Carifi, Kemeny, Parrini, Oppen, Hamill, Tolentivo Mendonca, Guinda, De Brito, Stevenson, Vanel, Bouvier, ecc.); ho organizzato nel 1999 “Presso Tutti” che erano letture poetiche in centro a Pisa con Galaverni, Garzia, Calandrone, Ostuni, Pagnoncelli, Veracini e altri; ho portato per primo in Italia Sam Hamill e José Tolentino Mendonca. Però c’è sempre qualcuno che vuole credere ci sia ancora un centro che in realtà non c’è più. Il centro “non tiene più” – come scrivo nella poesia “brodksij”.

Molti testi, appena letti (ma già anche leggendoli), mi hanno dato l’impressione che siano perfetti per essere letti dal vivo, per essere portati sopra un palco assieme alla musica. Questa loro peculiarità è nata già in fase di scrittura?

Della musicalità dei miei versi hanno parlato Casadei, Canzian, Ritrovato, Ruffilli e altri. Credo alla poesia come canto, che poi è la sua funzione originaria. Devo poter essere in grado di ritmare a voce alta una mia poesia prima che possa passare il vaglio conclusivo e io possa dire: è finita.

Ho letto dal vivo in Italia, Svizzera, Francia, Spagna, Portogallo, Germania e Stati Uniti. L’ho fatto quasi sempre con jazzisti. Ho avuto il piacere di leggere sul palco insieme a Giovanni Maier, Andrea Pellegrini, Stefano Cocco Cantini, Palle Danielsson, Nelson Veras, Manu Roche e altri.

Sì il jazz, quel certo swing, è parte del mio modo di leggere dal vivo e forse anche del mio modo di comporre alcuni testi poetici.

Valentino Zeichen, Josif Brodskij, Allen Ginsberg… sono presenti in queste tue pagine. Che valore ha la loro presenza? Che ‘dialogo’ hai creato con loro?

Faccio una premessa. I poeti che scrivono in lingue straniere sono come un elastico e non si sa mai se quella giusta tensione è opera loro o del traduttore. O meglio se si conosce la lingua straniera in cui si legge è una cosa, altrimenti è inutile incensare Celan e Pound se non si possono apprezzare profondamente nella loro lingua originale. Detto questo il rapporto che io spesso intrattengo con autori scomparsi riguarda un argomento o un viaggio che ho compiuto per loro o con loro.

E comunque gli autori che hai citato nella domanda non sono generativi della mia poesia. Più semplicemente ho avuto un’amicizia rapida e letteraria con Valentino, ho letto e apprezzato massimamente Brodskij e ho amato in gioventù un certo modo di scrivere di Ginsberg probabilmente derivato dall’aver vissuto la California, dove ho conosciuto e intessuto rapporti letterari con Hirschman e Hamill.

La prima volta che andai a San Francisco ci arrivai in auto da Davis, una cittadina vicino Sacramento, dove ho vissuto per qualche mese. Mi fiondai alla City Lights Bookstore ed entrai pensando di trovarci dentro Ginsberg. A quel momento avevo una specie di pensiero magico che mi faceva sperare cose simili. Chiaramente non ci trovai nessuno.

Ho adorato Zeichen per la sua acutezza di pensiero e l’ho sentito affine a me per i modi da improvvisatore. Abbiamo passato insieme splendide serate in Italia e in Germania. Spesso si guarda a chi improvvisa come a un pazzo, nel migliore dei casi a un genialoide che inventa lì per lì, sul momento. In realtà l’improvvisatore studia da solo giorno e notte, soltanto per permettersi di improvvisare in pubblico.

Brodksij l’ho imparato a conoscere in uno dei miei cari esili. Anche l’esilio è un viaggio. Magari è un viaggio a testa bassa, o uno spostamento malinconico, ma è pur sempre movimento. L’esilio è una costante di alcuni grandi scrittori. Brodksij è uno di questi. L’ho amato per la sua intelligenza che viene fuori in maniera marcata da alcune sue prose più che dalle poesie. Mi hanno imbarazzato alcune sue debolezze senili e comunque ogni anno lo vado a trovare e gli lascio sempre un sassolino per ricordo.

Ma, ripeto, questi tre nomi sono segni storico-culturali, non esempi di stile per la mia scrittura.

L’autore:

Alessandro Agostinelli è nato in Maremma nel 1965 e vive a Firenze. Si è laureato in Lettere ed è dottore di ricerca in “Storia delle arti visive e dello spettacolo”.

Scrive per “L’Espresso”, Radio RAI, Radio 24 – Il Sole 24 Ore, Lonely Planet, e ha diretto alcuni documentari di viaggio e d’inchiesta.

I suoi libri più recenti sono il romanzo “Benedetti da Parker” (2017), la raccolta poetica edita in Spagna “En el rojo de Occidente” (2014) e il diario di viaggio “Honolulu Baby” (2012).

Per Samuele Editore ha pubblicato nel 2020 il volume “L’ospite perfetta. Sonetti italiani”.

Ha curato gli spettacoli teatrali “Confessione di Natale” da Robert Louis Stevenson (2015), “Confessione alla fidanzata” da Fernando Pessoa (2016), “Confessioni di vita e di morte” da Raymond Carver (2017-2018).

Dirige la collana Poesia di ETS.

(Alessandro Agostinelli “Il materiale fragile” pp. 96, 14 euro, Italic Pequod 2021)

Immagini ———————————

Prove di scrittura

di Alberto Fiorin

Margini. Di poesia ed altro ————————————–

Poi c’era una cosa più lontana

Maria Borio, “Dal deserto rosso”

di Roberto Lamantea

Già dal titolo, “Dal deserto rosso”, l’ultima plaquette di Maria Borio stabilisce un parallelo con il film di Michelangelo Antonioni del 1964, con una indimenticabile Monica Vitti: là la distanza della protagonista Giuliana da un mondo alienato, qui lo sguardo “da una zona rossa”, il perimetro disegnato dalla legge per limitare la pandemia.

Là Ravenna e la spiaggia rosa di Budelli, in Sardegna, luoghi fisici che si trasformano in metafora, quindi astrazione; nei versi di Maria Borio la geografia fisica si trasforma in luogo mentale, attraversa la storia, un pavone richiama i dinosauri, i rettili di cui gli uccelli sono gli eredi, e ci interroga su che cos’è la realtà.

Eppure sono pieni di vita questi versi bellissimi, leggeri come bolle di cristallo, che disegnano, con una matita dalla punta sottilissima, i nostri sguardi e le nostre domande alla natura e alla storia.

“Dal deserto rosso” è un elegante quaderno de “la Collana” a cura di Maurizio Cucchi, pubblicato con due disegni di Linda Carrara da Stampa 2009 di Varese. “La poesia è un saggio fatto di pensiero emotivo che si sposta empaticamente attraverso lo spazio-tempo, una delle esperienze intersoggettive di maggior rilevanza per comprendere che cosa sia davvero l’autenticità”, scrive Maria Borio in una nota (lestroverso.it 20 ottobre 2021). “Il deserto corrisponde alla mia idea di natura: non qualcosa di vuoto, ma di radicale, come può indicare l’etimologia di rosso, rubrum, che lego a vis, roboris, una radice forte e incontrovertibile di quello che siamo. E spesso si teme di riconoscere quello che siamo, da esso a volte si fugge. L’autenticità è anche fare i conti con questa radice esistenziale che incontra (o si scontra) sempre il senso del nostro posto nel mondo: “se non siamo mai autentici verità fai paura?””.

La pandemia è sullo sfondo, bolla, cupola, vetro, chiusura ma anche apertura, finestra da cui – anche solo con la fantasia o i ricordi – spiccare il volo.

Il libretto, spiega Maria Borio, “è composto da quattrodici poesie epistolari di quindici versi ritmici ciascuna – una forma un po’ più dinamica del sonetto – indirizzate a un destinatario che può essere tanto reale quanto immaginario, e da un poemetto finale. Ogni poesia-lettera emana un moto di propagazione, come anelli sull’acqua, ma offre sempre una figura formale definita” dove il testo “assomiglia a uno schermo: i ritmi sono in movimento come i pixel possono riprodurre i moti più empatici”.

“Non esiste felicità,/ ma qualcosa che potreste capire quando le persone/ condividono uno spazio – noi è tutti, a volte/ un sogno: oggi affondare, domani riemergere?” si chiede l’autrice in un testo tra i più belli:

[…]

Il giardino è il vuoto e il mondo: tagliate i rami,

gli sguardi cattivi, strappate via le parole-foglie.

Non esiste felicità, ma qualcosa senza pudore:

piantare, allevare. Proteggersi fa spazio?

Senti adesso come si muovono i bulbi, le cellule,

il calendario gregoriano senza una variazione?

Più avanti l’autrice scrive: “Acqua dà forza all’acqua. Sto per prenderti la mano./ Soli siamo acquamorta, se uniti acquaviva”. E conclude: “Se non siamo mai autentici/ verità fai paura? Acquaviva in acquamorta”.

Dal libro:

In un sonno lunghissimo, mentre il silenzio intorno

alla zona rossa si allarga, ho sognato di essere un delfino

che risaliva il Rio delle Amazzoni, entrava in una vena

segreta e alla bocca del Tevere tornava, affondava, apriva

le onde nell’Hudson, nel Reno roteava. La sorgente

del Tamigi e la baia di Wellington erano affluenti,

di corso in corso la forza del mare si allenava,

il Fiume Giallo riscaldava la Neva, e su zattere di pino

i morti scomparivano, nudi, e sentivo freddo ma c’erano

le stelle, perché nello spazio bruciano ma non riscaldano,

e potevo toccarle senza morire. Ho sognato tanti corpi,

i codici, i caratteri, la logica del profitto ancora impressi

nelle rughe. Poi c’era una cosa più lontana, una scintilla,

un volto, un sogno lucido: il cambiamento? Il delfino salta

molto più del perimetro di una zattera, ogni secondo.

*

Lei andava in una notte bianca, le porte

automatiche dei negozi si aprivano,

le cellule fotosensibili la riconoscevano,

dall’alto i led rossi espandevano la faccia.

Lei camminava in una forma nera, vuota –

dove è stata, dove sarà, l’acqua ora che scende

nella doccia, in un transfert autoindotto,

memoria di cose comprate, plastica, parole –

le persone, quante sono, si toccano? –, lei che scivola

in un linguaggio inesistente millimetro per millimetro

scorre nel cortocircuito: ha spento la casa, la collina,

i fari delle auto, i cani ti cercano – inodore e insapore.

Esce bagnata, beve un bicchiere. Cosa da niente:

quando ha incontrato qualcuno per amicizia? Ti scrivo

a piedi nudi, la nuca fredda. Lei è la luna, e sola.

L’autrice:

Maria Borio ha scritto “Vite unite” (in XII Quaderno di poesia contemporanea, Marcos y Marcos 2015), “L’altro limite” (Pordenonelegge-Lietocolle 2017), tradotto in Argentina, “Trasparenza” (Interlinea 2019, nella collana “Lyra Giovani” diretta da Franco Buffoni), uscito in traduzione negli Usa; oltre ai saggi “Satura. Da Montale alla lirica contemporanea” (Serra 2013) e “Poetiche e individui. La poesia italiana dal 1970 al 2000” (Marsilio 2018).

Dottore di ricerca in Letteratura italiana contemporanea, cura la sezione poesia di “Nuovi Argomenti”. Fondatrice del festival europeo “poesiæuropa”, collabora con i programmi di Radio 3 Rai e con la cattedra di Letteratura italiana contemporeanea dell’Università di Perugia.

(Maria Borio “Dal deserto rosso” pp. 28, 6 euro, Stampa 2009, 2021)

Immagini ———————————

Racconto di un margine

di Alberto Fiorin

Voce d’autore —————————–

Tutto qui, lo dicevi sempre

Marina Massenz, “Ossa e cielo”

di Giovanni Fierro

È la natura il primo confronto nel quale entra il nuovo libro di Marina Massenz, “Ossa e cielo”. E lo è nel modo più diretto possibile, con la certezza di poter così misurarsi meglio all’interno del proprio vivere.

Perché nel proprio oggi si incontra se stessi, “e acqua/ sempre l’acqua del mare,/ ignotissimo e solo”.

Si inizia a mettere vicine differenti solitudini, a costruire una vicinanza, un possibile dialogo, dove “il nulla di umana voce/ esplode come silenzio/ azzurrissimo”.

Con la possibilità di trovare un nuovo luogo, nel quale Marina Massenz può dire che “sto, ascolto, mi incanto/ col cielo di rondini vocianti,/ lo sguardo sospeso, teso”.

Ma questa nuova possibilità costruisce anche le parole da indirizzare ad un qualcuno da guardare negli occhi: “Petali come pioggia/ da ciliegi sfatti sulla tua/ testa strana aureola/ che santo non sei”. Con la natura che è sempre più strumento anche del raccontare, laboratorio di espressione poetica.

Tutto “Ossa e cielo” è un intagliato continuo, dove le parole emergono e trovano attenzione, si muovono in un sedimentarsi di immagini e suono, capaci di inventare un ritmo che le fa respirare meglio, più profondamente.

Ed è proprio il loro respiro a creare una sorta di tensione con il peso specifico del corpo che le ospita. E in questo ‘attrito’ la scrittura di Marina Massenz crea una luce che illumina, che dona cura alle parole scelte, alle parole a cui si affida.

“Ossa e cielo” è anche l’esplorazione di una assenza. Quella del proprio padre.

“La tua voce non parla delle cose/ non c’è più al mondo rastrella/ lenta i sotterranei del petto”; e per questo l’ascolto dell’autrice si fa più delicato e coinvolto, perché “resta un accanito/ assistere come se lo stare presenti/ seguire osservare facesse baluardo”. Che è anche una dichiarazione di poetica.

Ed è a questa figura così importante che Marina Massenz può dichiarare con serenità “Davvero ti ringrazio per le tue/ recenti apparizioni come fai/ a trovarmi mente dormo/ tra tutto il sonno del mondo?”. Uno dei passaggi più belli dell’intero libro.

A cui aggiungere che “Ora che porti piume e ali/ ti sento nell’aria finale d’estate/ e posso anche dire che non eri perfetto”.

“Ossa e cielo” cammina nella poesia, passo dopo passo si interroga sul desiderio e la necessità della scrittura, sempre domandandosi se si potrà mai giungere a trovare e riconoscere ciò che “separa e unisce la morte come un’ombra”.

dal libro:

Che lievi non siamo

Noi che lievi non siamo

che lievi non sappiamo

stretti in questo stazzo

in bosco ci guardiamo

fissi a volte silenti

altre sorridenti vaghi

mentre caprioli occhieggiano

la loro leggenda protettiva

loro mansueti pavidi noi agitati

nel fondo tremolanti questo stato

quasi segreto non appariscente

poi rapido un vento passa

nel bosco solleva le nostre camicie

porta via brandelli slegati

rotolano i nostri cappelli

nel vuoto d’aria a seguire

che stempera l’affanno.

*

Magenta

Blu cobalto terra

di Siena amaranto

carminio cremisi

indaco e lilla, verde

veronese o viola

melanzana, tra rosso

cardinale pompeiano

o tiziano, nomi e colori

dei primi pastelli infantili

allora un’unica magia

dunque perché sul magenta

mi inciampo e tremulo?

Per lo sguardo all’alto

della cupola su sfondo magenta

le due dita tese di Dio e uomo

l’indice uno verso l’altro

a indicare a tendere

ma raggiungersi?

Aspettare richiede talento

star fermi è attesa feconda.

*

È acqua che sale non fa male

È acqua che sale non fa male

è anima che si svuota in acqua

e sale dallo sterno stretto

come un pugno serrato che strizza

e si sgonfia come pompa rilascia.

Il cuore asincrono. Le senti,

le extrasistoli? Non fanno male.

È solo il fiato che manca l’affanno

mentre i piedi avanti marsch uno

dopo l’altro sulle scale fino al tuo

piano dove non sei più. Bisogna

spingere forte il tram in salita.

Tutto qui. Lo dicevi sempre

per dire che la vita fa fatica.

Quando tutto questo mio movimento

finirà e l’acqua in un lago fermo,

di memoria e mancanza il fondo.

Intervista a Marina Massenz:

In “Ossa e cielo” la natura è presente, in modo importante. Ed è un qualcosa con cui confrontarsi, che permette una lettura di sé più accurata e profonda. È solo una mia impressione?

No, certamente… la natura è molto presente. Per me svolge un ruolo importante che potrei definire “di rispecchiamento”. Nell’albero, inteso come figura metaforica oltre che elemento naturale – con il suo slanciarsi verso il cielo e nel contempo radicarsi nelle viscere della terra – si trovano già, ad esempio, gli elementi costitutivi del titolo di questa raccolta.

Come le ossa sono per noi umani elemento minerale fondante, che ci consente la verticalità e insieme l’articolarsi del movimento, così è il tronco; come è cielo l’espandersi delle chiome verso l’alto, a rappresentare le nostre istanze spirituali, la ricerca del senso, il desiderio di andare oltre il momento presente, sia in termini spaziali che temporali ed esistenziali.

Non dimentichiamoci che l’uomo ha sempre vissuto il proprio corpo anche come limite, non solo come ciò che ci contiene e che siamo interamente, ma che ci ancora al suolo, alla terra, al presente. Infatti, “Lievi non siamo, lievi non sappiamo”.

Ma il rispecchiamento si può intendere anche nel senso di vedere nella natura una forza e una capacità di rigenerarsi che a volte ci pare di non avere… Stiamo per crollare e i “peluzzi alfieri” (i fili d’erba appena nata, dritti e ben chiaramente separati, non massa, non zolla ancora…) ci parlano, se li osserviamo bene, se li guardiamo veramente, della loro forza, della loro/nostra possibilità di resistere, di mantenere una rettitudine morale, di reggere gli urti della vita.

La scrittura di queste poesie mi dà la sensazione di un intaglio continuo, di un far emergere il nervo delle parole. In un trovare la loro consistenza, al netto del loro significato. Cosa c’è dietro alla loro scelta, alla fiducia che ripone in loro?

“Intaglio continuo” rende bene l’idea del lavoro che faccio sui testi, che vengono elaborati in prima battuta, ma poi rivisti, limati, scavati (anche per un lungo periodo di tempo, a volte anni, tempo in cui il testo viene ripreso, riletto, modificato…).

Credo molto nel fatto che una poesia non “venga da sé”, per ispirazione, ma sia esito di un lavoro, che parte da una spinta iniziale, da uno slancio. Nel mio caso avviene che si crei un agglomerato di senso, partendo essenzialmente da una condensazione di carattere emotivo agganciata ad una immagine; ecco, così si forma una sorta di matrice iniziale.

Parto da qui, poi però c’è ancora molto lavoro da fare.

Non ho fiducia nella parola in sé, può essere usata in tanti modi… però sono convinta che al “centro” della parola ci sia un mistero, che viene alla luce solo quando in una poesia (forma per definizione contratta e precisa nell’uso dei vocaboli) capita di vederla “come per la prima volta”.

Certo ho fiducia nella comunicazione, nella possibilità di rendere comune una esperienza, di condividerla. Ma la lingua comunica in base a ciò che vuole comunicare e al modo con cui lo fa.

Se una poesia è riuscita, le parole insieme al suono costituiscono un senso, e il testo comunica a chi lo legge una esperienza sia emozionale che estetica che cognitiva … Ma, come diceva Paul Celan, la poesia “…non assolve, non consola…”. “La poesia vive perché deve inquietare, ma anche avere un certo ‘splendore’, come essenza vitale che regge nella tragicità dell’esistenza”.

E, ancor di più, ogni pagina è tutto un sedimentarsi di immagini e suono, che danno ai versi un proprio ritmo e una propria appartenenza….

Tutti abbiamo studiato l’endecasillabo… inizialmente ho provato a utilizzarlo, ma poi l’ho trovato stretto per la creatività, un limite forse non necessario.

Dunque uso il verso libero, ma con molta attenzione alla componente sonora e musicale che deve reggere per l’intera poesia. Giusta la tua osservazione sull’appartenenza, infatti ogni testo ha un suo ritmo, una sua velocità, appunto come fosse una musica; qui c’è l’adagio, là l’allegretto, là il presto, etc.

Mi accorgo che prediligo il verso breve, a volte sono settenari; secondo me sono la misura giusta, il tempo dell’espirazione; un profondo atto espiratorio dura circa quanto un settenario.

La mia attenzione è rivolta soprattutto a creare un gioco “interno” alla poesia lavorando su rime, assonanze, consonanze, allitterazioni, ripetizioni… e anche studiando i suoni dal punto di vista fonologico.

Questo studio, che ho usato specificamente nelle mie due ultime raccolte, mi ha permesso di scandagliare i suoni in modo direi quasi “primario”, nel senso che ci sono fonemi per la rabbia, per la dolcezza, per la paura o l’ansia, per l’abbandono o lo sconforto. E poi ci sono i verbi, che uso spesso nelle loro forme impersonali, e le congiunzioni e gli accenti (la cui sonorità mi incanta) e gli aggettivi.

Ecco, penso che con gli aggettivi si debba stare molto attenti, sono loro la vera minaccia del testo; scappano giù come furetti, se non ci si fa caso ci fanno sgambetti (anche mortali, come rendere ad esempio sentimentale un testo nel quale si è fatto di tutto per evitare questa deriva…).

Cerco un accordo tra l’aspetto fonico e il senso nel creare, quasi per gemmazione spontanea, il gioco delle immagini e dei significati. Quando riesce, nasce una sinergia suono/significato.

Perché poi c’è una certa levità, il respiro delle parole, che crea tensione con il peso specifico del corpo che le ospita. E forse proprio in questo ‘attrito’ la sua scrittura crea una luce che illumina, che toglie ogni immagine dal buio nel quale si nasconde. Può essere così?

Mi fa piacere che lei parli di “attrito” e non, ad esempio, di asprezza. Infatti, anche se più di una persona ha definito la mia poesia “aspra”, io non la trovo tale, anzi, ci sento una nascosta dolcezza. L’attrito invece è un’altra cosa; è vero che nella mia poesia cerco l’attrito, ma nel senso di uno scarto, sonoro oppure semantico, che non vuole che il lettore si adagi ma lo scuote, forse lo incita a leggere meglio, lo spinge verso una maggior profondità, sia nel comprendere il testo che nell’apertura della sua sensibilità. O, almeno, queste sono le mie intenzioni.

Proprio perché non credo che la poesia debba “consolare”, ma piuttosto stare accanto, sia nella sua interrogazione più segreta che nella sua forma, che non lascia adagiarsi.

La seconda parte del libro è un dialogo profondo con suo padre. E questo è anche lo scrivere di una assenza, una ‘esplorazione’ di una mancanza. Come è accaduta, tramite lo scrivere poesia? Quali le prerogative, ma anche le sorprese immagino, che hanno nutrito questa sezione?

“… una ‘esplorazione’ di una mancanza.” Sì, mi sembra un modo appropriato di dire che comprende globalmente tutti i mezzi utilizzati per comporre questa parte del libro: ricordi infantili, tracciati onirici, immagini reali, semplici invenzioni tratte da pensieri o fantasie…

L’insieme voleva creare una sorta di visionarietà metaforica, che non fosse però l’unica cifra della raccolta, ma consentisse anche di far emergere emozioni e sentimenti.

È importante dire che un lavoro creativo su un lutto importante non si può fare se non “a distanza”; le poesie non sono l’elaborazione del lutto, ma il lavoro su ciò che resta dopo che questo processo si è svolto. Rimane comunque la grande difficoltà nell’affrontare questo tema, o almeno per me è stato così.

Volevo trovare un modo che fosse nello stesso tempo intenso, denso di sentimenti e di vissuto, di emozioni, e contemporaneamente lieve, che riuscisse a guardare come da una tenera distanza la perdita dolorosa che sentivo vivamente. Mi hanno aiutato due “suggerimenti” o scoperte, se vogliamo. La lettura della poesia di Caproni, il “Congedo di un viaggiatore cerimonioso” (1960-1964), rispondeva alla mia ricerca di un tono che qui l’autore trova in uno stile composto e molto ironico (ovviamente poi il mio tono è un po’ diverso, ma qualcosa mi ha suggerito).

E poi l’osservazione del volo di alcuni uccelli (i falchi in particolare) e uccellini, il cui comportamento sentivo simile al mio, nel senso emotivo del mio scendere e salire repentino e improvviso nel ricordo. Ad esempio l’allodola; è animale sacro, augurale, emblema di Artemide. A terra zampetta, raramente si posa sugli alberi, è piccola; una forma discreta, molto terrestre. L’apertura alare ne triplica le dimensioni, non appena si alza in volo, si solleva a una altezza tale che la forma quasi scompare; la voce no, lancia una cascata di suoni che somigliano a un crescendo musicale. Quando chiude le ali, cade a perpendicolo come corpo morto fino al suolo, poi però si risolleva e ricomincia a cantare (come nella mia poesia “Quell’uccellin che vien dal mare”, in cui mi identifico in un uccellino che si comporta in modo simile…). Questo suo rapido volo verso l’alto e poi verso il basso e poi ancora verso l’alto ha inoltre contribuito a suggerirmi il titolo di questa raccolta, per via della connessione Ossa–terra e cielo–il volo.

La medesima connessione ha forse ispirato anche Shakespeare che identifica l’allodola come messaggera dell’alba.

Ossa, corpo, terra: sono il nostro sostegno, ciò per cui e su cui stiamo in piedi. Ossa dure, minerali, una impalcatura, come la robusta corteccia d’albero che sta sotto tempesta o vento furioso e tiene, si flette ma non si schianta (quasi mai). Non alludo in questo titolo alle “ossa” come emblema di morte, associazione facile, ma che non corrisponde al mio intendimento. Cielo, come dimensione aerea, aspirazione al volo alto nel cielo, dimensione spirituale. Per me anche la dimensione dell’arte, della bellezza, della creatività.

L’autrice:

Marina Massenz è nata nel 1955 a Milano, dove vive. Neuropsicomotricista, si occupa di terapia e formazione e insegna all’Università Statale di Milano.

La sua prima raccolta poetica “Nomadi, viandanti, filanti” è stata pubblicata nel 1995 da Amadeus. Hanno poi fatto seguito “La ballata delle parole vane” (L’Arcolaio, 2011) e “Né acqua per le voci” (Dot.com.Press, 2018).

Suoi versi e prose sono uscite su varie riviste, fra cui Qui appunti dal presente, Il monte analogo, Poliscritture, Le voci della luna, Il segnale e Il foglio clandestino; e sui siti on-line La poesia e lo spirito e Nazione Indiana.

Una sua raccolta è stata segnalata ai premi Renato Giorgi e Faraexcelsior (2017), e una sua silloge inedita è risultata finalista al premio letterario Interferenze – Bologna in lettere (2017).

Immagini ———————————

Mandel’štam

di Alberto Fiorin

Voce d’autore ———————————–

E poi non sta mai fermo

Roberta Lipparini, lo scrivere quando serve

di Ilaria Battista

Che cos’è la poesia? A cosa serve la poesia? Serve la Poesia?

Erano le domande che il professore di un film amatissimo, “L’attimo fuggente”, faceva ai suoi studenti.

Non c’era risposta. O meglio, ce n’erano tante, una per ognuno dei ragazzi.

Mi è venuto in mente il professore Keating con le sue domande, mentre leggevo i versi di Roberta Lipparini, così diversi l’uno dall’altro, così vari nei temi e nella metrica, così personali e allo stesso tempo universali.

Quando poi ho scoperto che Roberta i versi li regalava a chi ne sentiva la necessità, che li imprestava a chi aveva bisogno di parole che non trovava, e che li leggeva a chi non aveva più vista, ho incominciato a trovare risposte alle domande del film.

La poesia, nei versi di certi poeti, ha una funzione sociale.

Illumina gli angoli bui che non vogliamo vedere, urla parole che non vogliamo sentire, ci sbatte addosso vite che vorremmo dimenticare, nostre e soprattutto altrui.

La poesia di Roberta Lipparini non ci prende dolcemente per mano portandoci in luoghi d’incanto.

La poesia di Roberta Lipparini ci strattona, ci tira, ci spinge a vedere la vita di qualcun’altro, con gli occhi di qualcun’altro, ci fa sentire il dolore che non è nostro ma potrebbe esserlo, se guardassimo il presente con un diverso sguardo.

Ecco cos’è la poesia, ecco a cosa serve la poesia, a questo serve, a sentire voci che non sono le nostre, a raggomitolare pensieri che non sono i nostri, a vedere colori che non abbiamo mai dipinto, e forse, se siamo stati molto attenti, a capire che le farfalle non sono solo insetti colorati che girano per una classe di ragazzini disattenti.

Cinque testi di Roberta Lipparini:

Certe donne

Certe donne non hanno il minimo orgoglio

Si fanno amare a ore o a minuti

Raccattano le briciole

di altre relazioni

Accettano il silenzio

La non considerazione

Aspettano parole

Certe donne sole

Certe donne non hanno il minimo coraggio

Vivono con uomini da cui vorrebbero scappare

Raccattano i cocci

di discussioni troppo accese

Si fanno offendere, denigrare

senza più reagire

Certe donne aspettano di morire

Si affidano al pianto

che non porta niente

o al sonno, che ha un po’ di pietà

Certe donne non hanno dignità

Ma certe sere

un angelo le sfiora, un nuovo sogno le tocca

un amore inesistente le bacia sulla bocca

Certe sere, di certi giorni uguali

a certe donne tornano le ali

*

Il ghiacciolo alla menta

Il ghiacciolo alla menta è un ricordo di bambina. Al bar sotto casa, di fianco alla merceria dove mia madre chiedeva credito, per il mio corredo da sposa. Di nascosto, senza dirlo a mio padre, con gli occhi lucidi per il futuro che mi stava regalando. Il ghiacciolo alla menta è un ricordo da bambina, quando il mondo si divideva tra casa e scuola e le prime paure scivolavano già nel cortile e nell’androne del palazzo. La bocca ne diviene fresca e pare contenere la bellezza del mondo, pare di leccare un prato intero, un tempo tutto verde, un brivido su per il naso, come un bacio improvviso

*

Dentro di me

Dentro di me una lepre, un cerbiatto, una piccola volpe. Dentro di me una ninfea. Un pane. Un pesce rosso. A questi vivi frammenti io rivolgo una preghiera. Per la mia meraviglia, per i miei cocci, per la mia fragilità. Per il mio parlare da sola e rigare i pavimenti. Prego. Mi prego. Di essere bellezza. Di amare ciò che ho dentro. Sia onda che nasce. O che muore nell’oceano

*

Una farfalla in classe

Quello è un tipo strano

gli frulla un po’ il cervello

sta con un sasso in mano

mentre a scuola fan l’appello

Quando lo chiamiamo

nemmeno ci risponde

è tutto stralunato

un pesce tra le onde

E poi non sta mai fermo

muove sempre le mani

a volte gli chiediamo

se parla coi marziani

Sta sempre in banco solo

però sulla sua spalla

una volta abbiamo visto

posarsi una farfalla

*

Farfalle in testa

Dicono che sono strano

e mi parlano alle spalle

dicono che nella testa

mi volano le farfalle

A volte non rispondo

perché sto guardando un sasso

e il colore è così bello

che non voglio fare chiasso

A volte non sto attento

perché sto aspettando un suono

e quel suono è così vero

che può trasformarsi in tuono

A volte non sto fermo

perché sto girando il mondo

e quel mondo è così grande

che se mi fermo affondo

Dicono che sono diverso

e mi parlano alle spalle

ma io non sono solo

perché ho le mie farfalle

Intervista a Roberta Lipparini:

In uno dei versi che più mi hanno colpito dici “Certe sere di certi giorni uguali a certe donne tornano le ali”. L’ho trovato un verso di grande dolcezza e allo stesso tempo un verso di grande forza, quasi un inno alla capacità delle donne di reinventare se stesse. Pensi che la poesia, la tua in particolare, ma anche la poesia in generale abbia questa funzione balsamica, questa capacità di illuminare di nuovo gli angoli bui dell’anima femminile?

La parola, prima ancora della poesia. La parola ha la capacità di illuminare gli angoli bui. E c’è molto buio ovunque. L’animo femminile no, non è un luogo buio, semmai un luogo d’ombra. La parola illumina. La parola nomina, disegna, afferma, denuncia. Nel momento in cui dice il male, lo rende riconoscibile, esterno a noi, affrontabile.

La violenza sulle donne ha bisogno della parola. Ha bisogno di nominare ciò che accade. Di affermarlo prima di tutto a se stesse e poi agli altri.

Credo nella necessità della parola come primo passo per opporsi alle ombre della vita, ai nostri fantasmi, alle insidie. In uno studio di psicoterapia. In un confessionale. In un diario. Nel dialogo con un maestro. Nelle favole di una madre. Sono molteplici le modalità di incontro con la parola.

La poesia però culla. Anche quando dice l’indicibile, l’ignominioso, l’efferato, il verso può cullare. Porgere tenerezza. Con il suono, con la leggerezza, con immagini bambine. È uno dei più affascinanti misteri della scrittura.

Se la nostra scrittura ci è cura, è un’ottima cosa. Se la nostra scrittura cura gli altri… allora è grazia.

“Anche un sorriso può far male sulla pelle viva” dici in un altro dei tuoi versi. Tra le tue parole leggo un’esigenza di mettersi a nudo anche con la consapevolezza che questa coraggiosa fragilità non solo epidermica potrebbe arrecare dolore, se pur mascherato da benevolenza. Pensi che il dolore sia necessario alla poesia o che la poesia sia necessaria al dolore?

Non lo so, non ho teorie. Al mio dolore la poesia è stata necessaria. E alla mia poesia è stato necessario il mio dolore. Non so come debba essere la poesia o come non debba essere. Io non sono in grado di teorizzare.

La mia scrittura però attinge al vero. Io non penso con la testa e non scrivo con la testa. Mi trascinano le emozioni. Sono volubile, impulsiva, inaffidabile, selvatica, incostante. Però nuda. Sincera.

So che il dolore lascia “pelle viva”, quindi quando scrivo cerco di smussare gli angoli, uso la mia voce bambina, una penna affilata ma intinta nella delicatezza, per non ferire né chi mi legge, né me stessa. Non troppo almeno.

Non credo sia necessario il dolore per scrivere, ma l’ascolto del dolore sì.

La dolcezza di un ghiacciolo alla menta ritorna nei tuoi ricordi sotto forma di versi. Cosa sarebbero i nostri ricordi senza la poesia dei giorni che ci siamo lasciati alle spalle?

Piuttosto cosa sarebbe la poesia senza i nostri ricordi. Sarebbe priva di verità, di immagini, di emozione.

I giorni che io mi sono lasciata alle spalle sono in buona parte duri, privi di poesia.

È con la poesia che li ho reinventati, riscritti, addomesticati. È la scrittura che dà luce anche ai momenti più bui. Che dà parola ai ricordi imbavagliati dal silenzio. Non posso convivere con il mio passato se non attraverso la sua riscrittura. Poetica. O in un certo senso, onirica. Immaginifica.

(illustrazione di Ramona Sette)

Ho trovato assolutamente meravigliosi, e commoventi, i versi della doppia poesia “Una farfalla in classe” e “Farfalle in testa”, che tratta con rara delicatezza, e comprensione, il tema della disabilità a scuola. Una farfalla che vola in classe diventa lo spunto per provare ad immaginare sensibilità diverse, ma che in fondo non sono poi così lontane, se ci guardassimo con gli occhi dell’altro.

Pensi che la poesia possa fare questo costruire un ponte tra noi e gli altri, quelli che ci stanno vicino pur così distanti?

Io sono “gli altri”. Io sono i fragili, I poveri, I malati, I soli. I pazzi. I disperati. I diversi. I distratti. I pesci fuor d’acqua.

Sono parole un po’ forti, perdonami, ma è ciò che sento.

Quindi io lancio ponti a me stessa. Ai miei fratelli di argilla. Alle mie sorelle di vetro.

Di loro parlo e a loro parlo. Non sono distanti da me. Sono me. Per questo ne scrivo con facilità, con immediatezza. È sufficiente che io mi guardi dentro. Alle persone solitarie l’introspezione viene più facile. Lì, dentro di me, ha rifugio e casa ogni “sensibilità diversa”. Le mie poesie sono quasi tutte un po’ malinconiche. È un mio limite. O forse è semplicemente la mia voce.

“Regalo poesie a chi ne ha bisogno”. Quando ho letto di questa tua iniziativa ne sono rimasta molto colpita. Anche quando ti sei offerta di leggere poesie al telefono alle persone anziane o di prestare le tue parole a chi voleva dire qualcosa e non sapeva come farlo. Siamo così compresi nelle esigenze della vita materiale che mettiamo da parte, colpevolmente, tutto quello che è intangibile ma che ci rende noi stessi. Le emozioni, le parole, i sogni sui giorni passati e su quelli che vorremmo che venissero. Tu ci hai ricordato che non si vive di solo pane ma anche di rose. Ti riconosci in questa funzione sociale della poesia?

Non so se lo faccio per generosità, per la funzione sociale della poesia o se il vero motivo non sia invece la mia solitudine.

La scrittura è diventato quasi l’unico modo con cui comunico con le altre persone.

Cerco questo contatto in tutti i modi, ne ho necessità. Le altre lingue le ho disapprese.

Regalare poesie, prestare la mia voce, leggere, scrivere per altri facendo mie le loro emozioni è una relazione potente e meravigliosa, che nutre me per prima.

Mi hanno chiesto poesie come medicine. Per i lutti, le partenze, le solitudini.

E poesie come inni. Per celebrare l’amore, la bellezza, le nascite.

Tutti hanno detto grazie. Molti ritornano, con timidezza: “Posso averne un’altra…?” Questa domanda è di una bellezza sconvolgente. Mi fa pensare ai bambini, alla loro fame di storie, di parole che cullano. Di parole riparo.

Non sai che tenerezza ti perdi se non abbassi lo sguardo verso la miseria. La semplicità del vino scadente, delle parole crociate lasciate sul tavolo della cucina, delle foto appoggiate sul centrino fatto all’uncinetto. La semplicità del vivere quotidiano, anche questa è poesia o solo questa è poesia, e il resto è inutile e ingombrante contorno?

La poesia che hai parafrasato l’ho scritta per Lella. Una sconosciuta, ora amica, che mi ha donato dei vestiti. Ringraziavo quindi il suo essersi accorta del mio bisogno e averlo riempito con garbo e tenerezza.

Lella ha guardato verso il basso. E in basso ci sono anche meraviglie. I fiori. I cuccioli. I mendicanti. Le conchiglie. Splendori e miserie. Chi non abbassa lo sguardo rinuncia a un bel pezzo di mondo. Chi non si accorge degli altri rinuncia all’umanità, prima ancora che alla poesia.

Riprendendo la tua domanda, La poesia celebra la bellezza delle piccole cose, ma anche gli incanti del creato. Il minuscolo e la vastità.

La poesia non abita nessun luogo. Li abita tutti. È nel nostro modo di guardarci dentro prima che attorno. Di accorgerci. Di mettere in luce. È una lente per guardare il mondo. È parola per proteggerci. Essa consola. Pone domande di senso. Dà risposte rifugio.

Volevo lasciare nell’ultima riga un “grazie” per voi, per avermi parlato.

L’autrice:

Roberta Lipparini ha pubblicato le raccolte di poesie per bambini “C’è un posto accanto a me. Poesie per una scuola senza barriere” (Mondadori 2013), “Io Credo come te. Poesie per una scuola senza pregiudizi” (Mondadori 2014), “Filastrocche in punta di piedi” (Secop Edizioni 2014), “Ti ricordi di me?” (Secop Edizioni 2021) e “Sei storie per la scuola” (Gribaudo 2021).

Ha collaborato ai volumi “Come conchiglie sulla spiaggia” (Paoline Editoriale Libri 2015) e “Se la tua colpa è di essere bella” (Feltrinelli 2018); in entrambi i libri con poesie inframezzate al testo narrativo di Giuliana Facchini.

E ha pubblicato le raccolte di poesia “Io ce l’ho un amore” (Zona Editore 2014), “Fiori Finti” (edizione Terra d’Ulivi 2014), “Scritture d’amore” (Secop Edizioni 2015) e “Per mare, mio amore” (Secop Edizioni 2016).

Immagini ———————————

Margini

di Alberto Fiorin

Intervista ad Alberto Fiorin:

di Giovanni Fierro

Nella serie “Teste” il lavoro è testimoniato dai momenti diversi del progetto. Non solo il risultato finale, ma anche i momenti intermedi, il togliere di volta in volta. Il ‘divenire’ diventa l’opera principale, che si mostra nelle sue fasi. Ti ritrovi in questo? Che valore e lettura dai al progetto “Teste”?