Si riprende il cammino, con nuovi itinerari, sentieri e panorami, vie e passaggi, sempre più nel centro della bella e necessaria espressione artistica e culturale.

Ad iniziare da un libro importante per leggere il nostro tempo, ovvero “Sorvoli” di Tiziano Broggiato, esempio di come la poesia possa essere continuo laboratorio di senso e significato.

E poi il tempo presente è nei testi inediti in italiano della croata Maja Klarić, con “Zemlja – Iran, La terra – Iran”.

I sono sempre più interessanti, per uno sguardo sempre più approfondito sul mondo editoriale e poetico italiano. In questo numero ci sono Eugenio De Signoribus con “Nel villaggio oscuro”, Anna Segre con “A corpo vivo” e Maurizio Evangelista con il suo “Mr. me”.

E da questo numero inizia la collaborazione a “Fare Voci” di Antonio Nazzaro. Con lo spazio di Latinoamericana, ogni mese ci proporrà in prima traduzione italiana testi di autori ed autrici del Sud America. Iniziamo con le poesie del cileno Juan Carlos Villavicencio.

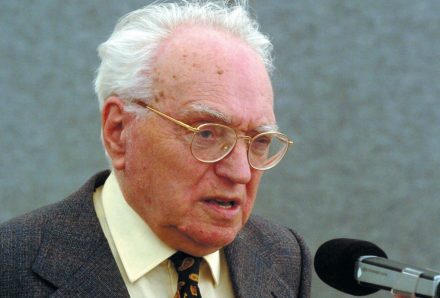

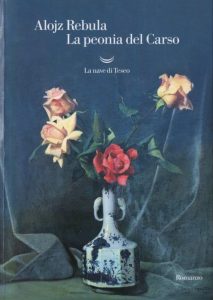

Il Ti racconto è nel ritornare a leggere uno scrittore davvero speciale, Alojz Rebula. E lo facciamo con il suo romanzo “La peonia del Carso”.

La voce d’autore è quella di Adriana Gloria Marigo con le poesie del suo “Arte della navigazione notturna”, e di Carla Malerba con i testi contenuti in “La milionesima notte”. Intervistate, ci raccontano il loro fare poesia.

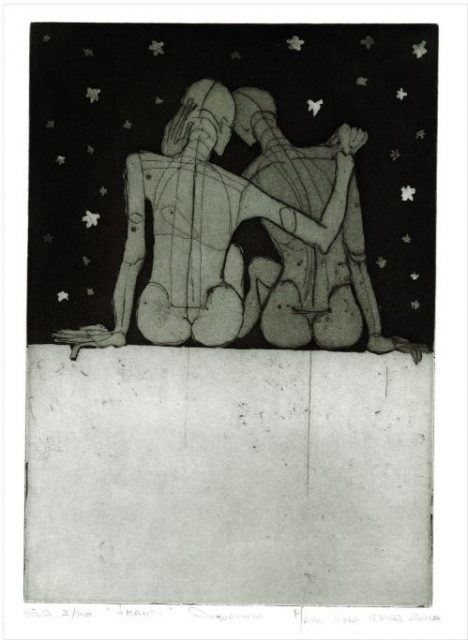

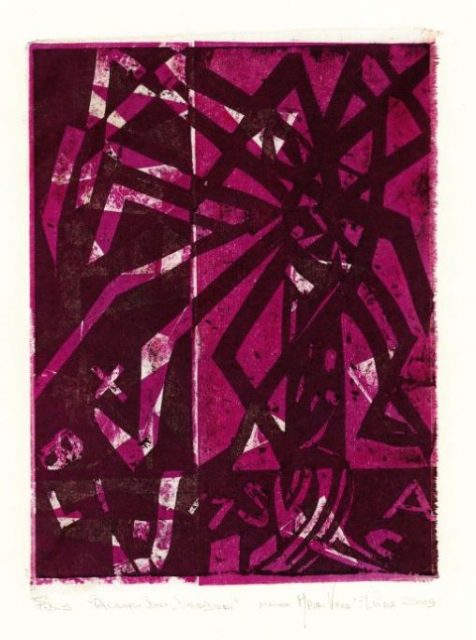

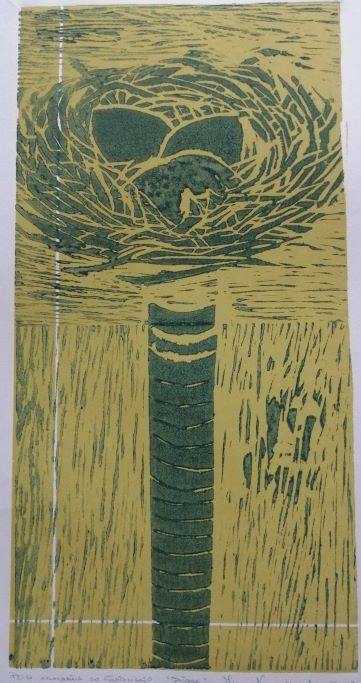

Le immagini sono le dieci incisioni dell’artista Vera Elvira Mauri.

Buona lettura.

Giovanni Fierro

(la nostra mail è farevoci@gmail.com)

Immagini —————————–

Sei bottoni

Dieci incisioni

di Vera Elvira Mauri

Voce d’autore —————————-

Questo tempo di separazione

Tiziano Broggiato, “Sorvoli”

di Giovanni Fierro

Il paesaggio della poesia ha sempre bisogno di uno sguardo che lo metta in relazione con lo scenario della realtà.

A volte per cogliere ogni suo singolo legame con il presente, altre per metterlo in dialogo con il tempo che è stato e con quello che si sta preparando ad essere.

Nell’intrecciare tutto questo lo scrivere diventa così luogo di approfondimento e di visione.

Tiziano Broggiato nel suo lavoro più recente, “Sorvoli”, costruisce questo percorso, riconosce una mappa che è cartografia dell’esistente, mosaico sensoriale e cognitivo del vivere il mondo.

Tre sono le sezioni che alimentano il suo libro, e non esitano ad esplorare latitudini e longitudini di un sentire attento e partecipe.

Nel loro procedere, allo stesso tempo si nota la chiarezza del guardare e si avverte il pericolo della caduta, da quella altezza così necessaria per riconoscere una veduta che possa contenere questo panorama, così necessario, nella sua interezza.

Che altezza e profondità poi, nella loro ampiezza, evocano la stessa insicurezza, quel “finirà che a luce spenta/ scenderò anch’io sotto la linea/ di galleggiamento fin dove i miei spettri/ non potranno essere intercettati”, che è l’oltre di un cielo capovolto.

E dove il momento preciso di una epifania è accorgersi che “l’ombra verticale dell’uomo fermo/ sul marciapiede di fronte/ è la condizione statica di un tempo, il nostro,/ sospeso tra straniamenti e promesse“.

“Sorvoli” si apre con queste illuminazioni che portano luce su luce, dentro un buio di pensiero dove troppo facilmente troviamo riparo. Perché “Il gelo fende la foresta di pomposi faggi/ annunciando la tempesta che arriverà/ con il suo accento di delatrice”, e allora anche la natura è presagio di minaccia ed azzardo.

Ma è in questo vortice che Tiziano Broggiato è capace di tenere il suo stare saldo e assoluto, invischiato come ognuno di noi in questo presente per niente rassicurante, ma deciso a non indietreggiare di fronte a questo accadere, certo che esplorare la solitudine è strumento di navigazione, riferimento di direzione e volo, agire che porta a trovare senso e significato al viaggio di ogni giorno.

E così è proprio la solitudine la creatura che emerge nella seconda sezione, dedicata a Lindbergh, al suo sorvolo in solitaria dell’oceano Atlantico, occasione per trovare nuovo spunto e considerazione, dove emerge il bisogno di trovare e riconoscere la rotta, anche in silenzio, in quel punto preciso dove “Ho meditato a lungo, caparbiamente,/ prima di alzarmi in volo per raggiungere,/ non udito, l’irrequieta riva oltreoceano”, ora e sempre e ancora. È l’invito ad attraversare ogni distanza che ci separa da noi stessi, sapendo anche che “Non ci sarà più nulla, poi./ Assolutamente nulla./ E nulla ora amo disperatamente/ come quel nulla”.

Tiziano Broggiato, nelle pagine di questa seconda sezione, dice ed evidenzia del come tutto diventa percezione, nel momento in cui si ha bisogno di una maggiore precisione, per delineare e definire se tessi e l’immersione di sé nelle acque e nei cieli tormentati dell’esistenza. Ciò che si sente è più esatto di ciò che si pensa? Intanto “il canto delle sirene s’inarca e rompe/ il ticchettante diaframma/ facendo girare vorticosamente su se stesso/ l’ago del barometro”.

“Sorvoli” poi si apre e si racconta in altre sette sezioni, ma che fanno corpo unico, nel loro essere testimoni del desiderio di trovare una unità ai frantumi del nostro tempo, agli smarrimenti e alle false partenze che sono il quotidiano, dove distintamente si può riconoscere che “a volte, svelando il ghiaccio del passato/ le acque si arrossano alla festa.// E questo non ha niente a che vedere/ con la felicità”, sempre con un piede dentro il senso di precarietà, stanza dove “arrotolati i tappeti, riposti i libri,/ nella bruna lucentezza delle stanze/ mi pedinava l’ombra tormentosa/ della partenza”.

Sì, frantumi che hanno bisogno di ricomporsi in una unità che sia credibile e vivibile, da poter sopportare e riconoscere. Per fare ciò, in queste pagine Broggiato trova momenti in cui si raccoglie nell’io più profondo, prossimo alla prima radice del respiro, e nella propria origine si accorge che “il mare si sta avvicinando. È tempo per il fiume/ di iniziare a provare per la sua fine/ un’adeguata espressione”.

Tutto “Sorvoli” è la preziosa espressione di come la poesia sia ancora, e sempre di più, un vivo laboratorio di sperimentazione, rinuncia al riparo per alimentare una continua e rinnovata misura del mondo, alla quale fare riferimento, nella quale poter trovare anche la propria appartenenza: “Io, sovrano di nulla, custode del tempo ostinato/ che rende accettabile perfino la morte incantatrice,/ aspergo di acqua piovana questa solitudine/ chiamata coscienza”.

Dal libro:

Stelle inquiete e dalle palpebre stanche

guardano giù, alla temibile primavera

che finge di ascoltare una remota radio

dalla lingua inaccessibile.

Il fiume si aggira stizzito

tra le aride pietre dove non suonano più

le sue acque.

Sulla riva, gli stridi brevi degli uccelli

si rincorrono: l’albero morto non dà riparo.

Noi, nessuno ci aspetta.

La notte, provata, si accomiata liberandosi

delle particelle scure lungo le bisbiglianti scale

che conducono a casa.

Torna il silenzio degli amanti primitivi

dove anche le vocali girano a vuoto.

*

Nell’aria fine della sera

Il paesaggio è disposto:

un presepe scheletrico su

una distesa di zattere rosse.

La natura sembra priva di radici,

sottratta al tempo

e al suo decadimento,

agli umori e al travaglio

della sua stessa gestazione.

Una natura arresa e sgomenta.

Nemmeno le stelle che si vedono,

qui, sono vive.

*

IV

Ricordando le vite perse

e quelle in cui sono stato assente,

mi trovo a invocare dèi che quasi certamente

non perderanno tempo ad ascoltarmi.

Sono un Lazzaro sospeso ora,

nell’attesa di una chiamata di distanze

divenute incolmabili.

In cabina, presenze vaporose,

spettri benigni venuti con me

a reggere il timone dello Spirito

che sta puntando diritto verso

il trono brunito della luna.

*

Ci sono ricordi che scuotono la memoria

come la bufera scuote una giovane betulla

*

Questo tempo

Poco importa verso dove sta andando

questo tempo di separazione.

Il passato è un guardiano in tunica nera

Sepolto sotto secoli di mura frananti.

Storditi rintocchi di campane assecondano

il varo di una barca inghirlandata di cicatrici.

I nostri pensieri vanno a dormire vestiti

per essere subito pronti al mattino seguente.

Intervista a Tiziano Broggiato:

In tutto “Sorvoli” ci si trova nella netta percezione che viviamo un presente che è completamente frantumato. La poesia è lo strumento per ricomporlo?

La poesia è da sempre chiamata al compito di raccontare lealmente i grandi temi del tempo e del suo scorrere impietoso, dell’amore, delle cadute e delle illusioni. Di quando la vita è tenera e si promette come avventura a quando entra nelle spire del destino. In verità la poesia è un’arte eletta, capace di far rilevare luci sopite tenendo desta la memoria. Un’arte capace di far rinvenire nelle sue pieghe la visione più cruda della realtà e al contempo la prospettiva per rinnovarla.

In queste pagine affronti il tema della solitudine. Specificatamente nelle pagine dedicate a Lindbergh, ma in tutto il libro la si respira. In che modo pensi sia necessaria? Quale il suo ruolo nella vita di tutti i giorni e, nello specifico, nello scrivere poesia?

La poesia nasce dal silenzio, dalla solitudine. Non può essere che così per chi è poeta autentico.

Ti faccio un esempio: in un tempo in cui la quasi totalità delle persone ha vissuto il patimento della clausura e perciò della solitudine a causa del Covid, io non ne ho affatto sofferto: la mia giornata era metodicamente scandita da una ripetuta passeggiata mattutina per un’ora attorno al quartiere e nel pomeriggio a scendere e salire per un’ora circa i 30 gradini che conducono al mio appartamento.

Il resto del tempo è stato quasi completamente dedicato alla lettura e alla scrittura. Buona parte di “Sorvoli” è nata in quel periodo per me foriero di grande concentrazione e ispirazione.

La scelta di scrivere un poemetto sulla figura di Lindbergh, poi, mi è stata dettata dalla sua esasperata ricerca di solitudine, di astrazione dal mondo. La sua percezione di solitudine era talmente radicata in lui che, molti anni dopo la tragica vicenda del rapimento e della morte del figlio, sua moglie dichiarò che la cosa più agghiacciante che ricordava di quel periodo fu che Charles non versò nemmeno una lacrima intento com’era, anche il quella situazione tragica, a definire programmi per nuove imprese.

“Sorvoli” penso sia anche una riuscita e compiuta sintesi di come percezione e pensiero abbiano un continuo bisogno una dell’altro. Mi sbaglio?

È così: credo che l’ispirazione, la percezione di un frammento, di un indizio che ti condurrà alla scrittura abbia ancora un ruolo decisivo nella poesia. Credo abbia una radice orfica, nel senso che scrivendo una buona poesia si viene quasi invasi da qualcosa che potremmo chiamare spirito.

La convinzione estetica che prende radici dal nostro profondo per diventare materia.

Mi ha colpito molto il modo in cui in alcuni testi (come quelli delle pagine 49,69 e 102) la città si fa corpo, diventa presenza fisica che non è solamente urbana, ma paragonabile a quella di una persona. Ti ci ritrovi in questo?

Perfettamente. La mia misura, o stile attuale è in particolare quello di cercare di umanizzare le cose, gli elementi della natura trasfigurandoli con immagini e metafore che possono apparire azzardate, portandoli a raccontare i propri pensieri, le sensazioni. Prospettando così anche per loro moto e sentimento.

Nel tuo scrivere ti muovi dentro situazioni e panorami in cui molte volte manca l’aria, il respiro si fa difficile e pesante. In che modo trovare allora le parole a cui affidare questa tua esplorazione?

È una domanda che mi induce a rivelarti le mie più assidue, recenti letture. Dopo aver goduto della lezione di molti, indiscutibili maestri comuni, da qualche tempo sono affascinato da certa letteratura anglosassone in genere e nordica in particolare.

Poeti, scrittori come Tomas Transtromer, Lars Gustaffson, Bjorn Larsson, Halldor Laxness sono quelli che maggiormente frequento e continuo periodicamente a riprendere, a consultare…, credo che lo sfondo spesso oscuro, dalla luce breve che in qualche modo accomuna la loro opera sia pian piano penetrato anche nella formazione, nella genesi di molti miei versi attuali.

Mi sembra che ci sia anche una dimensione quasi spirituale, in questo costruire uno sguardo necessario per mettere meglio a fuoco il nostro tempo/società, e raccontarlo. “Sorvoli”, azzardo, è anche un invito a raccogliersi in sé, nell’io più profondo, luogo e dimensione da difendere in questo momento storico così delicato?

La poesia ha a che fare con una certa religiosità, con la spiritualità. Una sorta di sacralità si muove parallelamente, a mio avviso, ad esempio tra un poeta e un monaco.

È una forma di dialogo interiore con Dio. Che ci si creda o no si può dialogarne sia con la presenza che con l’assenza. E di questo rapporto con la trascendenza ne trovo suffragio anche nel discorso tenuto da Seamus Heaney a Stoccolma, nel 1995, per l’assegnazione del premio Nobel per la letteratura, quando a un certo punto afferma: “Sono rimasto curvo per anni sulla scrivania come un monaco sul suo inginocchiatoio, diligente e contemplativo riconoscendomi incapace di virtù eroiche, ma vincolato dall’obbedienza alla regola di attenermi a quello sforzo, a quella postura soffiando sulle braci per un minimo calore”. Meraviglioso.

L’autore:

Tiziano Broggiato è nato nel 1953 a Vicenza dove tuttora risiede. Tra i suoi libri di poesia: “Parca lux” (Marsilio 2001), “Anticipo della notte” (Marietti 2006), “Dieci poesie, Nuovo almanacco dello Specchio n°3” (Mondadori 2007”, “Città alla fine del mondo” (Jaca book 2013), “Preparazione alla pioggia” (Italic Pequod 2015) e “Novilunio” (ed. Pordenonelegge 2018).

Gli sono stati assegnati prestigiosi riconoscimenti, il Premio Montale, il Premio Unione lettori italiani, il Premio Sandro Penna e il Premio Paolo Prestigiacomo.

Ha curato le antologie: “Canti dall’universo – Dodici poeti italiani degli anni ottanta” (Marcos y Marcos 1988), “Lune gemelle” (Palomar 1998) e il libro di testimonianze “Le città dell’anima – I luoghi dei poeti” (Pellegrini 2017) e “I padri della parola” (Pellegrini 2022).

(Tiziano Broggiato “Sorvoli” pp. 109, 13 euro, Pellegrini 2023)

Immagini —————————–

Amanti

Dieci incisioni

di Vera Elvira Mauri

Tempo presente —————————–

Zemlja – Iran, La terra – Iran

Quattro testi inediti in italiano

di Maja Klarić

Vrt harmonije

Eram, povijesni perzijski vrt u Shirazu

Vidio si već ovaj vrt

Ali nisi hodao njime

Vidio si već ova stabla

Ali niste se predstavili jedni drugima

Dobrodošao

U vrt harmonije

Gdje gorke naranče i rani mirisovci

Rado dijele gredice

Gdje čempresi iz Italije

I palme s Kanara

Govore istim jezikom

Kažu

Dobrodošao

U vrt vječnosti

Nebeskih bambusa koje golicaju

Borovnice i ružmarini

Ovdje je mnogo toga starije

I od stotinu godina

Ali i dalje nudi hlad

Na vrelom suncu Shiraza

Oazu tišine od gradske buke

Osjećaj se kao kod kuće

U ovom perzijskom biseru privatnosti

U ovom rajskom vrtu savršena sklada

Dobrodošao, putniče

U vrt ustrajnosti

Gdje se nakon tvog odlaska

Ništa neće promijeniti

Osim tebe

Giardino dell’armonia

Eram – il giardino storico persiano a Shiraz

Hai già visto questo giardino

Ma non ci hai camminato

Hai già visto questi alberi

Ma non vi siete presentati l’uno all’altro

Benvenuto

Nel giardino dell’armonia

Dove le arance amare e i primi fiori profumati

Sono felici di condividere le aiuole

Dove i cipressi dall’Italia

E le palme delle Canarie

Parlano la stessa lingua

Dicono

Benvenuto

Nel giardino dell’eternità

Dei bambù celesti solleticati

Dai mirtilli e i rosmarini

Qui, molte cose sono più vecchie

Di cento anni

Ma ancora offrono ombra

Sotto il sole ardente di Shiraz

Un’oasi di silenzio dal rumore della città

Sentiti a casa

In questa perla persiana d’intimità

In questo giardino del paradiso di perfetta armonia

Benvenuto, viaggiatore

Nel giardino della perseveranza

Dove dopo la tua partenza

Non cambierà nulla

Tranne te

*

Rumi i religija ljubavi

Svaki je dan

Jednom bio sutra

I bit će jučer

I danas je

Svi su

U svakom trenutku

Sve ono što su bili

Do tad

Od kapi

Postaješ ocean

Od zrna pijeska

Pustinja

Bez kušnji

Kakve bi bile moje spoznaje

Rumi e la religione dell’amore

Ogni giorno

Una volta era

Domani

E sarà ieri

Ed è oggi

Tutti sono

In qualsiasi momento

Tutto quello che erano

Fino ad allora

Dalle gocce

Diventi l’oceano

Da un granello di sabbia

Il deserto

Senza le tentazioni

Cosa sarebbero le mie conoscenze

*

Iran

Nešto u tebi

Tvrdoglavo se odupire

Odlasku odavde

Kao biljka koja je napokon

Pronašla svoje stanište

Kao sjemenka koja je već počela

Puštati korijenje

Ali ti nisi biljka

I možeš se iščupati

Dio ponijeti

Dio pustiti

Iran

Qualcosa in te

Resiste risolutamente

Alla partenza da qui

Come una pianta che finalmente

Ha trovato il suo posto

Come un seme che è già iniziato

A radicare

Ma tu non sei una pianta

E puoi staccarti

Portare via una parte

Lasciare l’altra

Pustinja Lut

Kod grada Kermana

Putovati

Neprestano naprijed

Bez ičega, bezglavo

Zbog neizbježnosti kretanja

Zbog toga što nikad ništa nije bilo tako dobro

Kao kretati se

I u odlasku s mjesta pronalaziti smisao

U odmicanju od početka pronalaziti

Osjećaj postignuća

I da je to dovoljno

Putovati

I da je vječito sumrak

Da je cilj uvijek nadomak ruke

Da se presijava preko pustinjskih oblika

Da isprava kao voda

A njegovi obrisi da ostaju u soli

Da uvijek postoji razlog za nastavak

Čeznuti

Za vječnom nedodirljivošću

Smisla

Drugih ljudi

Zauvijek sanjati snove

O odlasku

O ne-povratku

Da je polazak uvijek važniji od pristizanja

Čeznuti

Na vlastitom putu u sunce

Ali u sebi vapiti za sumrakom

Tajnom u plavome velu

Koja se otkriva samo putnicima

Koji se ne namjeravaju vratiti

Bez kojih je nemoguće išta dovršiti

Zauvijek lutati maštom

Kroz dine i okamenjene oblike

Po putovima svile i začina

Po tragovima karavana

I nikad ne stajati mirno

Ne čekati nikog da te povede

Ne čekati nikog da po tebe dođe

Ti si uvijek na drugom mjestu, nepronađen

Il deserto di Lut

Vicino alla città di Kerman

Viaggiare

Sempre avanti

Senza niente, senza testa

A causa dell’inevitabilità del movimento

Perché niente è mai stato così buono

Come muoversi

Trovare un senso nel lasciare il posto

Allontanandosi dall’inizio per trovare

Un senso di realizzazione

E che quello basterebbe

Viaggiare

Nel crepuscolo eterno

E che l’obiettivo sia sempre a portata di mano

Che lucidi attraverso le forme del deserto

Evaporando come l’acqua

Mentre i suoi contorni rimangano nel sale

E che sempre esista un motivo per continuare

Desiderare

L’intoccabilità eterna

Del senso

Delle altre persone

Sognare per sempre

Una partenza

Un non-ritorno

E che la partenza sia sempre più importante dell’arrivo

Desiderare

Sulla sua propria strada verso il sole

Ma invocare il crepuscolo dentro di sé

Un segreto in un velo blu

Che si rivela solo ai viaggiatori

Che non hanno l’intenzione di tornare

Senza il quale è impossibile completare qualsiasi cosa

Vagare sempre nell’immaginazione

Attraverso le dune e forme pietrificate

Lungo le vie della seta e delle spezie

Sulle tracce delle carovane

E non stare mai fermo

Non aspettare che qualcuno ti guidi

Non aspettare che qualcuno venga a prenderti

Sei sempre in un altro posto, non trovato

L’autrice:

Maja Klarić (1985, Sebenico, Croazia) è una poetessa, editrice e traduttrice letteraria. Organizza l’incontro poetico internazionale “Šumski pjesnici / Poeti del Bosco in Istria”, vari eventi letterari e laboratori di scrittura.

Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, oltre a borse di studio per residenze in Croazia e all’estero. Finora ha pubblicato quattro raccolte di poesie di viaggio: “Život u ruksaku” (AGM, 2012), “Quinta Pitanga” (VBZ, 2013), “Nedovršeno stvaranje” (Fotopoetika, 2015) e “Četiri elementa” (Sandorf, 2020).

Ha pubblicato anche i diari di viaggio in prosa e poesia “Vrijeme badema“ (Fotopoetika, 2016), sul suo pellegrinaggio del Camino de Santiago, e “Približavanje zore“, sul suo pellegrinaggio in Giappone.

La sua poesia è stata tradotta in inglese, italiano, spagnolo, ungherese, greco, portoghese e farsi.

Ha comprato un furgone Volkswagen e l’ho trasformata in libreria itinerante, “Bookmobil“.

Immagini —————————–

Albero dei desideri

Dieci incisioni

di Vera Elvira Mauri

Margini. Di poesia ed altro —————————

Non sapendo o forse sì

Eugenio De Signoribus, “Nel villaggio oscuro”

di Roberto Lamantea

Nel De vulgari eloquentia Dante scrive della pantera, la fiera dal respiro profumato (panthera redolens) ma invisibile: è il volgare, la nuova lingua della poesia. “La pantera profumata” è il titolo della collana che Antonio Prete – il nostro maggiore leopardista e comparatista, autore di magnifici libri su scrittura e silenzio – ha avviato per Manni editore di Lecce. La pantera, annota Prete, “è figura della lingua, di quel volgare illustre i cui segni e le cui forme il poeta voleva ritrovare e ricomporre”.

Così “La pantera profumata” è una collana di libri che ospitano, insieme con i versi, riflessioni sulla poesia: nella struttura del prosimetro il poeta raccoglie versi editi negli anni e li accosta a riflessioni sullo scrivere poetico, sulla lingua della poesia; lingua, annota lo studioso salentino, “con le sue estesissime regioni, che confinano con l’indicibile. La lingua che accoglie il silenzio e fa del ritmo un modo della conoscenza […] poesia come suono di un pensiero”. Così “narrazione, racconto autobiografico, frammento, annotazione al margine, considerazioni sulla natura del fatto poetico, sulla sua essenza, sui suoi caratteri, conversazione intorno al proprio cammino di ricerca poetica non saranno cornice della scrittura in verso, ma soglia di un dialogo, terra di una rispondenza”.

A inaugurare la collana una delle grandi voci della poesia italiana a cavallo tra Novecento e Duemila, Eugenio De Signoribus, marchigiano del ‘47, con la sua raccolta “Nel villaggio oscuro“. La lettura diacronica permette di cogliere nella sua continuità uno dei temi fondanti della scrittura di De Signoribus, lo scontro tra violenza della storia e necessità del dire poetico, tema che – pur dopo Adorno, Brecht e Celan – è tutt’altro che risolto. In queste pagine, che propongono anche inediti, De Signoribus è chiaro: “Potrei far finta di niente/ votarmi all’incerta mia vita// ma sempre del calice amaro/ sentirei il sapore alle labbra” (“Una carta”).

Nel libro la violenza della storia va da Babele all’Ucraina: “E la guerra frantuma ogni equilibrio e chiama altre guerre, con dita sui pulsanti nucleari”. A proposito di impegno – tema feticcio e spettro di molta letteratura dell’ultimo cinquantennio – in una delle pagine di riflessione che si alternano ai versi De Signoribus spiega: “Tutti i giorni, da quando siamo connessi senza requie col mondo, osserviamo fatti feroci, atti di supremazia e disprezzo, scene disumane, lontano e fin sotto casa. […] Da parte mia ho scelto di non chiudere mai gli occhi. Ho ancora la libertà di farlo, non posso che farlo. Ciò anche sapendo che nulla cambierà e che una poesia non sposta un fuscello o un granello di sabbia”.

Ed ecco il passaggio fondamentale: “Penso che sia giusto voltarsi anche altrove: commuoversi per un volto o per uno scorcio d’intatta natura, per la perfezione del tulipano o la foglia screziata del melograno maturo, o per qualunque altra bellezza che possa dirsi “ri-creazione”: nostalgia di ciò che passa troppo presto, o che non abbiamo vissuto abbastanza…”. La violenza della storia non cancella la visione della bellezza, ci dice De Signoribus, anzi è proprio l’orrore che si ripete nella storia dell’umanità – oggi in Ucraina e in altre trenta dimenticate guerre nel mondo – a dirci che il pharmakon contro la violenza è proprio la bellezza: quindi l’arte, la poesia, il teatro, l’ascolto, la contemplazione. Scrivere poesia è rivoluzionario.

L’amore per la bellezza non cancella le domande, non dà risposte nemmeno il simbolo della Croce, ci dice De Signoribus: “tutta questa pena, perché?/ è servita al nostro vivere?”. La fede – ci dice il poeta marchigiano – è continua ricerca. Proprio come lo è la scrittura della poesia: “Stare sulla lingua come una ronda a difesa, nella luce e nell’ombra, disarmata…”. Anche se oggi, aggiunge, “pur essendo il tempo della profezia, essa, più che temuta, è ignorata, soffocata dalla merce poetica, dalla pratica narcisistica della parola”, neanche troppo velata allusione a poetiche in voga negli ultimi decenni, dalle avanguardie alla poesia-prosa, o poesia-cronaca, alle mode che diventano anche arrogante esercizio critico e narcisismo intellettuale.

De Signoribus invoca il ritorno alla poesia della tradizione? Al di là del fatto che la tradizione – dal volgare in poi, quindi fin dal Duecento – non si può cancellare, sarebbe come in musica ignorare il pentagramma, il poeta di Cupra Marittima incanta con una tessitura ritmico-fonica raffinatissima, che prediligendo il settenario compone strofette alla Metastasio, in una cantabilità che arriva fino a Manzoni e Palazzeschi, passando per due grandi del Novecento come Caproni e Giudici, sino a una lingua che mescola dialettalismi della sua terra (“brecco”, “ciaffo”, “sgargarella”, “tra i minimi sframmenti/ di sframicati legni”), neologismi (“gurguglia”, “blablìo”), composizioni (“gestilampi”, “lungosilente”) che ricordano i giochi verbali di Pusterla. È la lezione dei grandi: chi più legato alla tradizione, da quella classica all’Otto/Novecento, e nello stesso tempo spalancato ben prima d’altri sulle grandi correnti della poesia mondiale, per esempio, di Zanzotto?

Così grazie alla lingua il “villaggio oscuro” di Eugenio De Signoribus è pieno di luce.

Dal libro:

Il venerdì santo al tempo della peste

Il messo in croce, l’inchiodato

per la salvezza dell’uomo

lui, in sacrificio elevato

cola sangue dalla fronte

di sangue l’ombra del dubbio

nel grido dell’abbandono…

tutta questa pena, perché?

È servita al nostro vivere?

e il suo indice ammonitore

e il miracolare-mirabolare?

eppure c’è per tutti una soglia

che il respiro non oltrepasserà

e nell’istante prima

sarà il terrore del buio

o il gorgo indifferente?

ci consolerà il suo segno

o ci verrà addosso la croce?

o, con la faccia all’ingiù,

penseremo a un altro nome

o alla straziante nostalgia

d’un gesto qualunque?

(il merlo improvviso

si posa sul davanzale

e il suo sguardo pare

aguzzo puntare il nostro

grato per la mirabile apparizione

– Resta! – e invece scompare

in un secco stacco d’ali)

e senza più luce e parola

senza più vista e visione

si svelerà un volto?

o non vedremo più nulla

precipitando nel nero

o non vorremo più nulla

spossati nell’essere

noi stessi senza più noi

mai stati davvero?

*

da “Congedo”

la parola saliva

mattone su mattone

cercando d’elevarsi

e darsi

la comune parola

da tutti traparlata

polverizzando tace

sulle rovine

l’infaticata parola

ha la lingua mozzata

e dibatte per spire

come una serpe tranciata…

la torre iniziata

è stata abbattuta

voleva alzarsi nel vuoto

dell’aria celeste

per dare parola

per avere parola

la circonfusa gente

ora ha nella bisaccia

un pane che non ha

più nome né sapore

e si disperde altrove

disorientata e cieca

(ma vibra ancora nei passi

il cammino comune

negli strati arenari

di evi millenari

tra i minimi sframmenti

di sframicati legni)

2.

su questa aspra crosta

tra schegge di salvezza

sanguinano le dita

a scarnire durezza

d’illusione tradita.

*

Assenza

Non c’è traccia d’un verso

nel villaggio oscuro

si narra di qualcuno

che ne fece razzìa e sparì

non sapendo o forse sì

ch’aveva un sacco vuoto

ma nessuno se ne dolse

e chiede del suo nome…

vale un ladro di niente

in tempo di miseria

di colpe e fuochi e strali

e distruzioni e mali?

che vale chi col sacco

va in cerca di parole

scansando ciuffo e scacco

in pieno temporale?

L’autore:

Eugenio De Signoribus è nato nel 1947 a Cupra Marittima (Ascoli Piceno). Ha pubblicato le raccolte “Case perdute” (1989, premio Montale), “Altre educazioni” (1991, premio Cittadella), “Istmi e chiuse” (1996, premio Montale, Lerici e Matacotta), “Principio del giorno” (2000, premio Biella e Lerici Pea), “Ronda dei conversi” (2005, premio Dino Campana, Frascati e Carducci).

Le cinque sillogi sono raccolte in “Poesie 1976-2007” (Garzanti 2008, premio Viareggio-Rèpaci), quindi ha pubblicato “Trinità dell’esodo” (2011, premio Giuseppe Dessì e Brancati-Zafferana).

E poi “Memoria del chiuso mondo” (2002), “Nessun luogo è elementare” (2010) e “Veglie genovesi” (2012).

(Eugenio De Signoribus “Nel villaggio oscuro” pp. 128, 14 euro, Manni 2023)

Immagini —————————–

La pazza

Dieci incisioni

di Vera Elvira Mauri

Latinoamericana ——————————-

Un dios, si los demonios dicen la verdad

Tre testi inediti in italiano

di Juan Carlos Villavicencio

La cruz de Aníbal

Delenda est Carthago

Catón El Viejo

Fríos atardeceres de tantas horas de batalla,

a través de rocas i vientos,

distancias inocentes para la sangre que luego

ofrecería a una sacerdotisa astral.

Griega o fenicia de azul i delgada silueta

le muestra las cartas de luna, sacrificio

i extraño retorno a la angustia de elefantes

sobre el hielo: militares calaveras.

Ya sabe del azar i sus pesares,

mas no olvida tal camino, ni las muertes, ni la propia.

Sus manos se derriten ante los ojos de féminos fuegos

i se entrega –nuevamente— a ella,

esperando nacer a la condena de otro juramento.

La croce di Annibale

Delenda est Carthago

Catone Il Vecchio

Freddi tramonti di tante ore di battaglia,

attraverso rocce & venti,

distanze innocenti per il sangue che poi

offrirebbe a una sacerdotessa astrale.

Greca o fenicia d’azzurro & figura esile

le mostra le carte della luna, sacrificio

& strano ritorno all’angoscia di elefanti

sul ghiaccio: militari teschi.

Già conosce l’azzardo & le sue afflizioni,

ma non dimentica tale cammino, né le morti, né la propria.

Le sue mani si sciolgono davanti i femminei occhi di fuoco

& si consegna – nuovamente – a lei,

a sperare di nascere nella condanna di un altro giuramento.

Catone il Vecchio concludeva tutti i suoi discorsi con questa frase, che significa “Cartagine deve essere distrutta“. In realtà, la radice della parola delenda significa “cancellare”, come nell’inglese delete, o nelle parole spagnole indelebile e deleterio.

*

I

Los hombres no han advertido

sus ojos atados a mástiles sin canto:

el silencio

cada vez

asediando sus bestiales muros

ya sin luz.

II

Han olvidado adónde las naves

y hasta dónde el viento arrastra.

Cada una de las sombras camina bajo la noche

-ahora sin estrellas ni sextantes-

donde un espejo expone la verdad de toda lepra.

III

Cada huella como un cosmos sin retorno.

I

Gli uomini non hanno avvertito

i loro occhi legati agli alberi senza canto

il silenzio

ogni volta

assediando i loro bestiali muri

oramai senza luce.

II

Hanno dimenticato dove le navi

e perfino dove il vento trascina.

Ognuna delle ombre cammina sotto la notte

-adesso senza stelle né sestanti-

dove uno specchio mostra la verità di tutta la lebbra.

III

Ogni orma come un cosmo senza ritorno.

*

Infierno

No habrá hombres ni dioses en aquel oscuro espacio.

Acaso sólo la sombra de la idea que pudo ser

(la más obvia caída de aquel condenado por su sangre;

la huella de sí mismo en el círculo de fuego i sus cenizas)

un dios, si los demonios dicen la verdad; un espejo

al incendiarse ante el eco del destino dibujado

por su propia mano en un palimpsesto herido

sin principio más allá.

Todos los mundos repitiendo

el trazo en las estrellas al confabular

la ira constatada,

su cobardía, traición, sueño o idiotez:

tal fue i será i es su estirpe,

aquella que defiende el horror i guarda en el pecho

la arquitectura de una condena ausente de luz

i de latidos de todo cosmos en sus manos

como selva oscura en la que se pierde la esperanza.

Inferno

Non ci saranno né uomini né dei in quell’oscuro spazio.

Forse solo l’ombra dell’idea che aveva potuto essere

(la più ovvia caduta di quel condannato dal suo sangue;

l’impronta di se stesso nel circolo di fuoco le sue ceneri)

un dio, se i demoni dicono la verità; uno specchio

all’incendiarsi davanti all’eco del destino tracciato

dalla sua stessa mano in un palinsesto ferito

senza un principio più avanti.

Tutti i mondi a ripetere

la linea nelle stelle al confabulare

l’ira constatata,

la sua vigliaccheria, tradimento, sogno o idiozia:

così è stata e sarà ed è la sua stirpe,

quella che difende l’orrore e serba nel petto

l’architettura di una condanna priva di luce

e dei battiti di tutto il cosmo nelle sue mani

come selva oscura in cui si perde la speranza

L’autore:

Juan Carlos Villavicencio (Puerto Montt, Cile, 1976) è poeta e traduttore. È editore della casa editrice Descontexto (https://descontexto.blogspot.com/).

Ha pubblicato le sillogi “The Hours” (2012) e “Breaking Glass” (2013), e la raccolta scritta assieme a Carlos Almonte, “Oscuros Ríos” (2018).

Ha tradotto T.S. Eliot, Georg Trakl, Fernando Pessoa e molti altri poeti.

Le traduzioni in italiano delle poesie di Juan Carlos Villavicencio sono a cura di Antonio Nazzaro.

Instagram: @antonio_nazzaro_cctm

Immagini —————————–

Profumo di seta

Dieci incisioni

di Vera Elvira Mauri

Margini. Di poesia ed altro —————————

E se proprio non vuoi toccarmi

Anna Segre, “A corpo vivo”

di Roberto Lamantea

Ci sono versi di una sincerità devastante nel nuovo libro di Anna Segre, “A corpo vivo” (Marietti1820, nuova collana “La siepe”): “Io sentivo solo gioia/ quei giorni che potevo/ pensare a te./ Una gioia primitiva/ muta./ Adesso me la ricordo/ mentre non ti penso”. Nel suo nuovo libro – come in “La distruzione dell’amore”, InternoPoesia 2022, premio Camaiore – l’amore è scorticamento, grido, invettiva, teatro (ricorda Franca Alaimo nella magnifica introduzione che in greco “teatro” è magia e incantamento), la psiche è nuda, è nuda la storia, fino all’invettiva. Ma la sincerità di questi sette versi fa male: quando da innamorato anche il cielo respira il tuo amore, tutto è magico. Ma non era amore, era il tuo astratto incantamento, amavi l’amore, non lei; così ora, con il tempo – come nella canzone di Léo Ferré – non ami più e quell’incanto, che anche solo il nome evocava, è spento.

La prefazione di Franca Alaimo inizia così: “La temperatura che alimenta la scrittura di Anna Segre è così bollente che in essa la parola si liquefà”. L’amore è Clara, figura reale e fantasma, attrice e danzatrice, e siamo di nuovo al teatro, e il teatro già nella Grecia antica è un rito: “Questo sacrificio/ di amarti/ cioè fare il sacro”.

Cultura ebraica, da Chagall a Saba – la capra “dal viso semita” – per un’autrice che nel precedente libro si definisce “medico, psicoterapeuta, anche ebrea, in più lesbica, perfino mancina”: ma nessuna marginalità, anzi. È sempre Alaimo ad annotare come la poesia-seme di Anna Segre convochi “sulla pagina secoli di letteratura occidentale: il furor saffico, la voglia smaniosa di Catullo di baci, il sapore della madeleine proustiana, l’ironia di Ariosto, l’Idiota di Dostoevskij e perfino i fumetti e la letteratura pop” per arrivare a “tutto ciò che riguarda l’emotività umana: l’asperità, l’aggressività, l’umiltà, la paura e il coraggio del rischio, la vergogna, la fierezza, la mania di contraddire, di uscire dalle gabbie”: “Ma io non chiedo tanto./ Essendo capace di digiuno/ rinuncia e rassegnazione,/ io voglio tutto”.

Perché “Tu non lo devi sapere./ Che come te/ ho fatto diventare arte/ il trauma”. Fino all’invettiva del testo numero 75, che ricorda Anne Sexton.

Anna Segre le poesie le scrive con la spada. È una spada di luce e tenebra, a invocare l’amore, implorarlo, ma sempre con lo sguardo pronto a tagliare. L’amore per Anna è insieme invocazione e guerra, una speranza che nasce già velata ma non molla, non illude e non s’illude, grida il diritto di amare: ma di amare chi? Clara è una donna – non a caso un’attrice – ma è anche un fantasma, è l’oscuro oggetto del desiderio (e siamo a Buñuel) – da mordere, ghermire – ma il suo corpo pur così fisico è fatto di nebbia.

Forse è solo uno spettro, eppure è lì, insieme a darsi e fuggire: “Non leggermi./ Sono parole incantesimo./ Sono gli occhi aperti di Medusa./ Sono le foglie bagnate di Sibilla che ti semineranno di futuri / possibili”.

Chiosa l’autrice che il libro è “un discorso amoroso spezzato in 84 poesie, che ad ogni riga vanno accapo, che si dividono per pagine, è in realtà una sola frase, pronunciata come unica fino alla fine, è una tela senza giunte, dove l’interpunzione serve solo a prendere fiato”. Un canto dilaniato, morso, innamorarsi è un ossimoro, è un viaggio dove il senso è essere un’onda del mare e il porto che cerchi non è un approdo ma una fuga. Un libro stupendo, tra i più belli pubblicati quest’anno, perché è un libro vivo.

Dal libro:

sei

Sono nata con

un mazzo di chiavi al collo

ma non so cosa aprano.

Ogni volta che vedo una serratura

le provo tutte

per vedere

se qualcuna funziona.

La mia abilità è diventata

tale e tanta

che queste chiavi sono

grimaldelli

e non c’è porta che mi resista.

Sono nata con

una mente senza muri,

solo scaffali di libri

e divano rosso

e tappeti.

E un’unica porta piccola

inscassinabile,

in fondo

che non so

cosa c’è dietro.

E tu arrivi danzando

vestita di piume

che forse sai pure volare

con una catenina sottile

da cui pende una chiave.

Non so ancora il tuo nome

ma quella chiave.

Quella chiave.

Una delirante certezza:

finalmente la dannata

porta piccola.

*

quattordici

Prima dell’atomica

l’ibiscus sul terrazzo

ha fatto un fiore così grande

che il ramo ne è piegato.

E anche il gelsomino

quasi morto

col caldo dell’estate

sta mettendo nuove foglie

verde chiaro.

In un minuto

sarà tutto finito.

E noi, io e te,

non ci siamo ancora

baciate.

*

quarantotto

Io ti aspetto.

Per inventare spettacoli

per architettare le stanze segrete

per dare corpo alla mente

per sovvertire il mio prima

per essere intera

amalgamata

papessa.

*

sessantasei

E se proprio non vuoi toccarmi

almeno pronunciami.

E se proprio non puoi incontrarmi

almeno sognami.

Verrò di notte

sotto il ponte di pietra.

L’autrice:

Anna Segre, medico e psicoterapeuta, vive e lavora a Roma. Ha pubblicato “Judenrampe”, curato con Gloria Pavoncello (Elliot 2019), “Fatina Sed, biografia di una vita in più”, curato con Fabiana Disegni (Elliot 2018), “100 punti di ebraicità e 100 punti di lesbicità” (Elliot 2018).

Ha ricevuto molti premi, fra cui il Camaiore con “La distruzione dell’amore” (InternoPoesia 2022).

(Anna Segre “A corpo vivo” pp. 152, 15 euro, Marietti1820, 2023, prefazione di Franca Alaimo, postfazione di Marina Riccucci)

Immagini —————————–

Dentro

Dieci incisioni

di Vera Elvira Mauri

Ti racconto —————————

Il sentiero sotto i miei piedi vibrò di resurrezione

Alojz Rebula, “La peonia del Carso”

di Anna Piccioni

“[…] con un’immediatezza pasquale e da alleluia/ iniziarono ad esplodere/ in grembo alle rocce/ le peonie,/ così silenziose,/ scarlatte, cardinalizie/ E sui guanciali di rocce si distese il senso/ e il sentiero/ sotto i miei piedi/ vibrò /di resurrezione”.

Per parlare del romanzo “La peonia del Carso” di Alojz Rebula, inizio con queste parole, dette da uno dei protagonisti, Stanko Križnik, al suo amico Amos Borsi, con cui condivide l’amore per la natura e la cultura classica.

Stanko avrebbe voluto scrivere un poema sul Carso, che avrebbe dovuto essere misurato e silenzioso e nel contempo misteriosamente solenne […] a parlare attraverso il poema doveva essere l’anima del Carso […] Qualsiasi cosa avesse scritto, per quanto obiettivamente armonizzata, sarebbe stata esclusivamente sua. Nel suo poema non ci sarebbe stato altro che lui, un istantaneo sfolgoramento del suo io tra il nulla e il nulla, un sospiro, tra due sconfinati silenzi.

Queste prime righe non vogliono sviare dalla storia tragica che lo scrittore ci racconta, ambientata nel 1930, quando il Fascismo iniziò con violenza a italianizzare quel territorio carsico abitato da secoli da uomini e donne di lingua slovena. Per il Fascismo la lingua slava andava eliminata perché simbolo di ignoranza e arretratezza culturale.

Esempio dell’ottusità fascista è la maestrina Romilda Spasimo, da Calatafimi, inviata a svolgere la sua opera di redenzione a Prilesje, che lei si ostina a chiamare Boschetto Sant’Eufemia.

Al progetto per la soluzione finale della questione degli Slavi, che prevedeva necessariamente una forma di italianizzazione globale che tuttavia andrebbe attuata con mezzi almeno in apparenza pacifici e rispettosi dell’aspetto umano, viene chiamato Amos Borsi, ingegnere fiorentino, di madre ebrea, che tiene in tasca Dante. Un personaggio complesso, curioso, un tecnico, ma con una profonda formazione umanistica classica; infatti prima di tutto vuol conoscere il luogo, la cultura in cui si trova e va a cercare nelle librerie saggi di Kandler, Slataper, Caprin, sarà meno fortunato sulle cose slovene.

Vuole conoscere quella lingua che tanto “terrorizza” i fascisti: addirittura, quando chiede ai librai una grammatica o un dizionario sloveno, le sue richieste suscitano una specie di panico, o si sente dire che lo sloveno non esiste. L’atteggiamento spaventato, ostile di vergogna che Trieste dimostrava nei confronti di questa lingua slava, accese in me un profondo interesse per essa.

Rimarrà affascinato dalla lingua e dal Carso per la sua particolare geologia e vegetazione. Perciò decide di impararla e suo maestro sarà Stanko consigliato dal parroco di Zabrastje. Stanko studia a Lubiana filologia classica e per suo padre Leon, insegnante a cui viene negata la pensione perché ostinatamente rifiuta l’italianizzazione del suo cognome, significa collocarsi ai margini della vita e della storia.

Stanko e Amos si legano in un’amicizia che va oltre alle barriere linguistiche, perché sentono di appartenere alla stessa cultura e per confermare questa amicizia si chiameranno Pilade e Oreste. Amos – Oreste sarà fino alla fine inseguito e tormentato dalle Erinni.

Attraverso i brevi capitoli che si alternano in prima persona, quando è Amos a raccontare lo scorrere degli eventi, i fatti tragici che avvengono in quei momenti. Come la cattura dei quattro giovani sloveni tra i quali Dušan, fervente socialista e difensore della slovenità, che saranno fucilati al poligono di Basovizza, perché ritenuti colpevoli di aver messo una bomba. In questo narrare si districa l’intreccio di una Storia vera, attraverso personaggi verosimili, vissuta e sofferta dallo stesso autore.

Molti sono i personaggi e i fatti che s’incontrano nella lettura, ma quello che rimane più di tutto è il bisogno dell’autore di dare dignità e concretezza a un popolo che è stato misconosciuto. E Trieste ancora oggi deve fare i conti con quella parte di sé che le appartiene.

Non essendo parte in causa, forse più di altri posso comprendere quanto sia stato demente da parte del fascismo portare avanti la campagna “QUI SI PARLA ITALIANO”, e che qualcuno cambiò con QUI SI PARLA UMANO. E ben venga che oggi la Nave di Teseo, pubblichi la nuova edizione di “Le peonie del Carso”, per diffondere a un pubblico più vasto questa tragedia umana.

L’autore:

Lojz Rebula nacque il 21 luglio 1924 a San Pelagio in provincia di Trieste da genitori sloveni. Nel 1949 si laureò in filologia classica presso l’Università di Lubiana in Slovenia.

Fu professore di latino e greco antico nelle scuole superiori con lingua di insegnamento slovena di Trieste.

Visse e lavorò dividendosi tra Opicina e Loka pri Zidanem Mostu nella Bassa Stiria.

Rebula è ritenuto uno dei più importanti intellettuali cattolici sloveni del dopoguerra. Oltre alla sua opera letteraria riscuotono un ampio eco i suoi interventi nella pubblicistica, in particolar modo gli articoli d’opinione nel settimanale cattolico di Lubiana, “Družina” (“Famiglia”).

Rebula fu amico del celebre poeta sloveno Edvard Kocbek. Nel 1975, pubblicò a Trieste, assieme allo scrittore Boris Pahor, il libro-intervista “Edvard Kocbek – testimone del nostro tempo” (“Edvard Kocbek – pričevalec našega časa”), nella quale Kocbek condannò le esecuzioni dei prigionieri di guerra collaborazionisti dopo la seconda guerra mondiale. Il libro provocò una durissima reazione del regime comunista iugoslavo.

Scrisse numerosi romanzi, racconti e opere teatrali, tradotti in varie lingue.

(Alojz Rebula “La peonia del Carso” pp. 328, 20 euro, La Nave di Teseo 2017)

In occasione dello SLOFEST, il Festival degli sloveni in Italia 2023 e promosso dal Centro Italiano Femminile di Trieste, venerdì 15 settembre alle 17.30 in piazza Sant’Antonio Nuovo a Trieste, si terrà il simposio “Hommage ad Alojz Rebula”

Nell’occasione verrà presentata l’opera letteraria di Alojz Rebula, attraverso lo sguardo di personalità di spicco del mondo culturale di Trieste.

In programma gli interventi di Cristina Benussi “Una peonia europea”, Martina Clerici “Alojz Rebula attraverso gli occhi di una traduttrice”, Paolo Quazzolo “Caro Rebula … Caro Cecovini… Un carteggio ‘scazonte’ tra due intellettuali triestini” e di Tatjana Rojc “La parola di Alojz Rebula e due grandi romanzi: ‘Nel vento della Sibilla’ e ‘Notturno sull’Isonzo’”.

Moderatore sarà moderato da Marco Menato, che assieme ed Elena Cerkvenič Grill organizza l’evento.

Immagini —————————–

Attesa

Dieci incisioni

di Vera Elvira Mauri

Voce d’autore ——————————

È luce fremente

Adriana Gloria Marigo, “Arte della navigazione notturna”

di Giovanni Fierro

L’essere luce e il consegnarsi alla notte. Quel momento, di passaggio e di percezione, in cui l’attenzione si fa attesa e ancor più confidenza.

È in questa sensazione, in questo stupore quieto che Adriana Gloria Marigo accompagna e compie la sua “Arte della navigazione notturna”. Portando ancora più avanti l’esplorazione di quella geografia di luminosità che è stata la sua raccolta poetica precedente, “Astro immemore”.

“La sera cede alla notte/ il primato di manto di stelle” e così qualcosa si trasforma, da luce a chiarore, da corpo a presenza. E in questa trasparenza di sottile chiarità, Adriana Gloria Marigo riconosce che “la trama della luce vanta/ lo sfavillio dell’ora”, dove è il tempo stesso a raccontarsi, luogo da riconoscere, dove “la notte chiude/ l’ultima narrazione solare”. Con fare delicato e a volte sfuggente, tutto diventa scrittura.

E su quel versante, ancora bisognoso di una maggiore definizione, si può notare che “sul potere del giorno/ s’insedia/ il mistero della notte”. Una frontiera di intuizione dentro la quale avventurarsi, lasciandosi alle spalle ogni tentennamento. Perché proprio lì, “la parte d’ombra// prossima alla fronda/ prossima all’erba” è memoria di luce.

Così le poesie di “Arte della navigazione notturna” sono anche riflessione e atmosfera respirata, consegna alla notte di un riverbero esistenziale costruito durante il giorno, nella cui durata vive l’impressione che si abbandona e che si lascia andare a qualcosa che vuole assomigliare all’infinito, quando “la luce si placa/ entro l’ombra lunga”, nella natura della propria esistenza.

Dal libro:

il sole è una dominazione

la luce dilaga

rivale dell’acqua

*

la luce ci stringe da le fronde

serra il verbo nell’oro

di un’ora che il nume

cinge di mantica e alloro

*

tremula, si stacca

più felice nell’aria ondeggia

la tenue frequenza rosa

*

è cadere

lento

infinito

il vuoto in cui svaniamo

*

la luce qui non raggiunge lo zenit

s’inebria il mondo dell’ombra

un vento metallico ottunde

i vaganti corpi sottili

Intervista ad Adriana Gloria Marigo:

Tutto “Arte della navigazione notturna”, parlando di come la luce si abbandoni alla notte, mi sembra sia anche un invito al lasciarsi andare, indirizzato ad ogni persona… è così?

“Arte della navigazione notturna” accoglie brevi poesie scritte nei mesi della pandemia; per la verità si tratta di incipit di poesie – tranne cinque antecedenti il duemilaventi – che non ho più completato quando ho sentito che potevo comporre una silloge: mi si sono rivelate definite, concluse, connotate da una stessa identità espressa dalla parola “luce”, che ricorreva in quasi tutte.

Questo mi sorprese: pensai al significato che affiorava, mi domandai che cosa quella breve parola volesse farmi conoscere, quale fosse la relazione con la mia vita e, in particolare, in quel tempo che sembrava un reclusorio. Sembrava, perché nella realtà interiore, nel profondo sé, quei mesi avevano i tratti di un dialogo costante, ampio e gratificante: avvertivo che mi percorreva un’energia di fiducia, nonostante le notizie che vessavano la realtà, una sorta di rinuncia a creare schermi tra me e le notizie infauste.

In effetti era un “lasciarsi andare”, un abbandonarsi alle parti positive personali che sostengono nelle avversità e, al contempo, ai segnali buoni che emergono pure nelle situazioni difficili complesse tragiche dove s’incuneano orrore e paura.

In queste pagine la tua scrittura mette in scena un continuo riverbero, che si protrae nel tempo. È il riconoscere l’appartenenza a questo nostro tempo?

Il “riconoscere l’appartenenza a questo nostro tempo” è piuttosto flebile: mi sento solo marginalmente “alloggiata” nei modi di questo decennio, poiché non accetto l’alfabeto in uso, la spersonalizzazione in atto, la volgarità dei modi spacciata come lessico di eguaglianza. Appartengo a questo tempo principalmente per la fatica esistenziale che impone alle persone il compito di riconoscere le insidie socio–culturali, la sottrazione del bene spirituale, la sollecitazione a essere ascoltatori osservatori critici, a sviluppare il senso del dubbio, a non assumere come vere parole contornate da aure subdole, ad acuire l’attenzione sui cattivi maestri, a non omologarsi a costumi sociali deprivati di valore.

Vi appartengo, dunque, da dissenziente e, in fondo, il tempo storico –ogni tempo storico – nel canone corrente contempla anche le parti discordanti, necessarie, medicali delle parti spregevoli.

Ancor di più che in “Astro immemore”, queste tue nuove poesie vivono in modo più particolareggiato l’atmosfera in cui sono immerse, di cui sono testimoni. Era una prerogativa del libro?

Il libro ha una originalità che, ritengo, si sviluppa dall’aura di “Astro immemore”: non consiste nell’evoluzione delle tematiche – il paesaggio, il genius loci, la relazione con i luoghi – precedenti, ma in un elemento sotteso alla silloge, qualcosa che rimane sospesa, non del tutto precisata ma di cui si avverte la presenza: l’atmosfera, per l’appunto.

Questa sospensione consiste nella luce, che nella nuova raccolta diventa l’elemento portante, che possiamo rilevare come “questione della luce” e che invade tutte le pagine, anche laddove la parola “luce” è sostituita dall’espressione “la cromia luminosa”, “materia lucifera”, “augusta trasparenza”. La “prerogativa del libro” è emersa nel momento in cui ho notato il dettaglio della parola ricorrente e ho sentito che le brevi poesie avevano una ragione di esistenza, come fossero testimonianza di una entità che chiedeva di essere riconosciuta, anche nella parte d’ombra.

Tutto il libro vive una totale fiducia nella percezione sensoriale. Di se stessi, degli altri, della natura, di ogni luce e di ogni ombra. È quel qualcosa che sempre più ci manca, in una società come la nostra, sempre più codificata?

I codici della società sono molto forti e, stretti alla ipertecnologia, lo sono in maniera esponenziale tanto da chiedere agli individui la spersonalizzazione per la massima fedeltà al demone della ragione tecnologica sottraendo in tal modo potenza al pensiero immaginale, alla facoltà dell’intuizione e, in particolare, alla fiducia e accoglienza del personale sentire profondo che implica la ricerca del valore, il riconoscerlo, persino le modalità nel riconoscerlo in sé e nell’altro e, una volta riconosciuto, essere devoti alla stima della propria visione, ovvero al valore di persona.

Ciò significa l’assunzione di responsabilità dal momento che ci si riconosce capaci di relazione con il mondo, con le sue fantasmagorie seduttive; implica il percepire che tra noi e il mondo, tra noi e la natura, tra noi e l’altro non v’è barriera, ma un flusso continuo biunivoco di informazioni e frequenze di sensazioni che sollecitano ad essere presenti a se stessi, riconoscersi nel divenire.

Perché proprio il concetto di trasformazione in questo libro si fa importante, quasi fondamentale. Sei d’accordo?

“Arte della navigazione notturna” certamente manifesta il percorso evolutivo personale: di conseguenza rimanda al concetto di trasformazione; dell’andare oltre, al di là delle rive preordinate del canone imperante; del magistero del logos quale elemento fondamentale, reggente la conoscenza, poiché nel tempo buio della vita mai è oscurità totale, mai è mancanza di una pur flebile luce, o di una luce oscura che inaugurano il chiarimento e al tempo stesso l’interrogazione, sollecitando la risposta.

Qui, dunque, il particolare della luce specchia la luce dell’intelletto quale misura di conoscenza, che è fusione di ragione e fine ascolto delle voci sommesse delle cose; è la luce interiore, la sua squisita vibrazione taumaturgica che ci soccorre nelle dissonanze della vita, ci impegna ad oltrepassare la soglia, abbandonare la vischiosità degli stereotipi, dei luoghi comuni per acquisire più ampio arco di visione, discernimento dei condizionamenti.

Come mai il tema della luce ti è così caro?

Il tema della luce affiora già nella prima raccolta “Un biancore lontano”, del 2009: la poesia che apre la silloge presenta il verso “dove la luce che ci ama” e la successiva “Non è la luce distesa e/ continua a darci conoscenza./ È l’intermittenza,/ o l’improvviso bagliore di altro/ – luminoso – che schiarisce lo spazio/ consueto, l’anglo remoto,/ il varco dimenticato”. Questo breve testo manifesta i temi ricorrenti nella mia poesia: la relazione con il mondo, la sua complessità, la non durata, l’oscurità degli accadimenti, la precarietà della vicenda umana, lo spirito dei luoghi, le irruzioni del pensiero immaginale.

La luce di cui scrivo è la dimensione del Sé, ossia il nucleo della personalità, il principio dell’individuo cui dobbiamo massima considerazione, non per vanità solipsistica, ma per la coltivazione, l’elevazione delle parti che reggono la persona, il suo partecipare dell’umanità: quella luce è immagine dello Spirito e, nella mia visione di poeta, genitrice di intelletto poetico.

L’autrice:

Adriana Gloria Marigo è nata a Padova e vive a Luino.

Ha fatto studi in pedagogia a indirizzo filosofico. È poetessa, aforista, critica letteraria e collabora con varie riviste di cultura letteraria.

Dirige la collana di poesia Alabaster per Caosfera Edizioni.

Ha pubblicato le raccolte “Un biancore lontano” (2009), “L’essenziale curvatura del cielo” (2012), “Senza il mio nome” (2015) e “Astro immemore” (2020). E il volume di aforismi “Minimalia” (2017);

È stata ospite della Rassegna di Poesia “Poeti al Castello” di Trento, del Festival della Poesia di Lubiana e del Festival di Poesia Mitteleuropea “FlussidiVersi” di Caorle (VE).

La sua voce è presente nella Poetry Sound Library curata da Giovanna Iorio.

(Adriana Gloria Marigo “Arte della navigazione notturna” pp. 53, 12 euro, edizioni Caosfera 2022)

Immagini —————————–

Senza titolo

Dieci incisioni

di Vera Elvira Mauri

Margini. Di poesia ed altro ————————————

È strano che nessuno sia chiamato

Maurizio Evangelista, “Mr. me”

di Roberto Lamantea

Ha la luce dei vecchi film americani in bianco e nero la poesia di Maurizio Evangelista, che va letta con la voce fuoricampo di quei lontani noir alla Bogart: tono apparentemente dimesso, quasi il protagonista parlasse solo a sé stesso. Una lettura a voce bassa, un po’ roca. Immagini alla Hopper, versi alla Carver, forse un diario. La numerazione delle camere d’albergo, precedute da un check-in e concluse da un check-out, apre e chiude il numero delle stanze, tutte dispari, da 101 a 421: in ciascuna frammenti di vita s’intrecciano in dissolvenza con ritagli d’infanzia, tracce di amori. Chi è “Mr. me“? È il titolo del nuovo libro di versi del poeta pugliese pubblicato da Arcipelago Itaca e vincitore della settima edizione del Premio nazionale editoriale di poesia “Arcipelago Itaca”, raccolta inedita di versi non opera prima.

Le stanze d’albergo frammentano l’ordine del tempo nei fotogrammi di vecchi film e dei remake, da Marilyn Monroe alla Jessica Lange di King Kong, si compongono come i vetri di un caleidoscopio. Sino a rifrazioni da vertigine (Vertigo e siamo ancora al cinema): “se sbirciassi da questa stanza/ una stanza simile a questa/ sono certo che ogni cosa sarebbe la stessa/ ma in modo diverso […] e nella stanza nessuno/ solo il mio riflesso/ mentre dal vetro mi busso alla porta”.

La vertigine è anche quella del tempo: nel libro torna più volte l’infanzia ma la visione è opposta a quella di Pascoli (e di Leopardi, e tanti altri): “sarò sempre un bambino/ affacciato all’età di qualcun altro// se indovinassi quanti anni ho/ sarei già padre di me stesso”. In “Stanza 305”: “mio figlio ha la voce di mio padre// da grande voglio la sua voce// quando mi lascia la mano poi cade// è una pellicola muta/ c’è solo la musica del piano.// mio figlio è in un sottotitolo bianco/ ha la grafia di mio padre// lo prendo su di me// divento genitore// con le mani di mio figlio/ che sono quelle di mio padre/ che sono queste”.

Il distico che chiude “Stanza 411”: “ed è questo che mi porto dall’infanzia/ una libertà che non mi sarà mai perdonata”. Lo schiaffo desolato di “Stanza 329”: “il mattino/ preso in prestito da un distributore// ti amo già/ con tutto il tempo che ci resta per rimettere i vestiti”.

Coerente con l’intonazione cinematografica è il plurilinguismo: “I’m feel triste – triste because io sono/ sasso tra i sassi/ e non puoi prendimi in parola – hasta la última gota –/ aspettarti a branchie aperte/ preconizzante love in the blu/ agua y cielo – nuotare fly – una bolla/ e solo sentire solo guardare/ solo solamente vivere” (Stanza 415).

Scrive Alessio Alessandrini nella motivazione del premio: “Il misterioso “Mr. me”, volutamente e ironicamente minuscolo, è uomo e donna, è padre e madre, è amato e amante, è vergine e madonna, prostituta e premaman, in un rodeo che si muove nelle multiple prospettive di una telecamera, di un indiscreto occhio fratello”.

Dal libro:

Stanza 105

sono quella che resta dopo l’amore.

dopo un vestito con i tacchi che ballano soli.

sono gli occhi sulle strade percosse

le gambe le mani che non voglio più dare.

sono quella che guarda

una piastrella precisa in mezzo a milioni.

quella senza indirizzo

quella che apre i portoni.

la pazza

che posa stanca sulla sedia

con una data precisa di scadenza.

*

Stanza 203

cosa uccidiamo ogni giorno:

il pomodoro il pulito il nome di uno sconosciuto.

è strano che tutto questo

ci sanguini addosso senza affetto

che nessun insetto

reclami un corpo morto

che un albero non chieda il danno per un foglio

che un campo non dichiari l’omicidio di un fiore.

è strano che nessuno sia chiamato

a rispondere di fronte a un giudice

per un sasso lanciato per un frutto

e un ortaggio portato chissà dove.

è dunque così menefreghista la vita?

Così stanca muta indulgente

tu rosso-insanguinata matita?

solo il cielo sta di guardia?

ho anch’io una chiazza che nasconde

una cicatrice di mamma.

*

Stanza 411

le ginocchia sbucciate come mele

che mia madre tagliuzza per tenermi a tavola

più a lungo.

non le resta

che nutrirmi del suo sguardo non più alto del terrazzo

coi gerani che si abbattono sui miei dieci anni

e le biglie che rotolano più lontano da lei.

non mi resta che vincerle tutte

e riempire il mio berretto per portargliele in dono.

lei preferisce i fiori.

e i figli maschi fanno questo per le madri, portano fiori.

rose e mimose quando torno da scuola

margherite o fiori di campo.

per mia madre mi faccio ladro

e lei mi perdona, perché sono il suo.

nessuna biglia nessun fiore

è sull’atlante del mio viaggio.

ed è questo che mi porto dell’infanzia

una libertà che non mi sarà mai perdonata.

L’autore:

Maurizio Evangelista è nato a Terlizzi nel 1980 e vive a Bisceglie. Dopo aver conseguito la laurea in Scienze politiche all’Università di Bari ha pubblicato le raccolte poetiche “Suonatore di corno” (2010) e “La città inventata” (2015) con il quale ha ricevuto il premio della critica “Vrdnicke Venac Vile” a Sremski Karlovci in Serbia.

Organizzatore e direttore artistico dal 2010, con Teodora Mastrototaro, dell’evento “Notte di Poesia al Dolmen” della città di Bisceglie, Evangelista ha pubblicato in diverse antologie in Italia e all’estero, tradotto in inglese, spagnolo, russo, polacco, serbo-croato e albanese.

Nel 2017 ha partecipato alla XVII edizione della Giornata Mondiale della Poesia di Varsavia su invito del poeta Aleksander Navorski, ed è stato tra gli ospiti della XI edizione del Trireme della Poesia Ionica a Saranda in Albania, su invito del poeta Agim Mato.

Nel 2021 è risultato vincitore della VII edizione del Premio nazionale editoriale di poesia “Arcipelago Itaca” con l’opera “Mr. Me”.

Oltre alla poesia ha pubblicato racconti per l’infanzia nei libri “Gli animali e noi” (2013), “So dire di no” (2015), “La rosa di Damasco” (2016).

(Maurizio Evangelista “Mr. me” pp. 68, 12,50 euro, Arcipelago Itaca 2022)

Immagini —————————–

Passeggiata con te

Dieci incisioni

di Vera Elvira Mauri

Voce d’autore —————————–

Dove l’acqua si fa cerchio

Carla Malerba, “La milionesima notte”

di Giovanni Fierro

Forse il contare la milionesima notte è vivere sempre la prima meraviglia, che poi nel tempo trova forme ed occasioni per manifestarsi, sempre uguale a sé, sempre diversa da sé, in un appartenere alla propria vita che si fa intreccio di attenzioni e memoria, sentimento che non diventa mai polvere.

E proprio questo è il presente continuo che Carla Malerba testimonia con queste sue nuove poesie, raccolte nella conta de “La milionesima notte”, lavoro che vive di fragilità e intuizioni, occhi chiusi e sguardi necessari.

Proprio quando “la notte era flusso/ di maree/ si consumava l’amore/ fino all’alba/ le barche parevano/ smarrite in alto mare”; il distacco da ogni certezza che è stato bello averlo vissuto, prova inconfutabile di avere radici profonde in questo mondo.

Carla Malerba costruisce un luogo dove l’attesa è un compimento dell’essere, dove “tremano/ le foglie di maggio/ a questo vento invece/ che è autunnale/ e soffia contro i vetri/ per entrare”.

Il suo è un dire del ‘fuori’ per raccontare il ‘dentro’, per mettere in dialogo più dimensioni possibile, nel creare così un sentire che si fa più assoluto nel suo bisogno di particolarità.

Un luogo sì, dove si incontrano le sue necessarie provenienze, la natura e la notte, le stagioni e l’acqua.

Ma anche la presenza dell’altro, a volte confronto diretto altre scia stellare di un qualcosa che non è rimasto.

È una spiritualità che trova la forma della poesia quella contenuta in questo libro, per mostrarsi sempre in una sua differente definizione, anche quando si è immersi in “questa città assorta/ e queste strade/ che segnano invisibili confini/ tra noi e l’oscuro tempo/ che assedia i giorni”.

Certo, il nostro presente è ormai una promessa di brutto tempo, ma di certo è sempre meglio “che rombi di motociclette/ disturbino il sonno/ piuttosto che il sonno/ ci annulli il domani”. Basta avere il talento dell’accorgersene.

E l’oggi è solo oggi, quando “l’ombra richiama/ alle misure imposte,/ ai limiti da non oltrepassare”. E forse proprio lì, nella certificazione di un confine si può riconoscere una luce che sa nascondersi bene, necessaria e desiderata, spinta universale all’accensione di ogni primo respiro: “scrivo parole/ che la mente illumina/ e guida la mano/ il pensiero del nulla che siamo”.

Dal libro:

L’attesa

è fatta di luci

che spandono il giallo

sui vetri

e di un cielo

che sembra caduto

su questi destini.

L’attesa che incombe

distrugge:

che passi,

che torni

la notte a vociare

richiami,

che rombi di motociclette

disturbino il sonno

piuttosto che il sonno

ci annulli il domani.

*

Se dopo la notte

ci fosse un giorno estremo

desolato e solo

che in strada lunga

come via del cielo

in totale silenzio si snodasse

e sola mi trovassi

senza amore

né sogni né parole

mi afferrerebbe lo sgomento

di una vita-non vita

di una pena

e il desiderio di notti di veglia

ad ascoltare

il percettibile schiudersi di un fiore.

*

L’oro dei girasoli

mi hai portato

invade la stanza

riverbera di luce

tra pareti che sanno

quanto vorremmo

per un giorno almeno

essere girasoli

in mezzo a un campo.

*

Ad Alfredo R.

Nel giorno aperto

nella gran luce bianca

il fiore sente

che lo stelo reclina

il fiore sente

che la linfa non scorre.

È l’ultimo giorno

avido di vita.

Quanto vicino al nostro

il morire del fiore

quando sapremo

di quell’ultimo giorno

l’estremo suo fulgore.

Intervista a Carla Malerba:

Tutta “La milionesima notte” è anche un parlare della poesia, del suo significato, della sua identità. Ecco, quale il compito della poesia oggi?

Certo, la raccolta nasce dalla profonda necessità di voler capire perché la poesia fa parte della propria vita: avresti potuto essere un medico, un musicista, un botanico, invece sei stato investito da questa propensione dell’animo che in qualsiasi momento della giornata ti fa pensare poeticamente, ti fa osservare quanto ti circonda con occhio meditativo, con l’occhio del poeta, come si scrive di solito.

La scelta di studi letterari accentua poi l’inclinazione, anche se la produzione poetica non dipende sempre dall’appartenenza al corso di studi che viene seguito, come mostrano esempi illustri della storia letteraria.

Ma al di là delle solite asserzioni, non credo, giunta all’età che ho oggi, che tutto sia leggerezza e gaudio, ispirazione potente ad ogni ora del giorno, ma piuttosto, tolto il fecondo momento del primo verso che affiora alla mente e al cuore e che bisogna fermare sulla carta, penso che fare poesia sia un impegno con se stessi e con i propri interlocutori da non sottovalutare.

Poesia è messaggio da condividere, è affiorare della parola giusta – non ricercata – è stesura ripetuta più e più volte, è fatica e smarrimento, consapevolezza della propria finitudine di fronte all’ambito dell’irraggiungibile sublime.

Ecco, ritorno quindi al cuore della domanda: tutto “La milionesima notte” è anche un parlare della poesia, del suo significato, della sua identità.

Quello che dalla mia sesta raccolta scaturisce e si intravede nasce in un tempo storico tragico durante il quale gli eventi si sono succeduti con rapidità, dapprima la pandemia e successivamente la guerra.

Lo sbigottimento e il senso di incertezza procurati dalla prima facevano presagire tutta la drammaticità della seconda. Il bisogno pertanto di un senso di fratellanza, nell’essere qui, su questa terra uniti da comuni destini, fa scaturire la parola poetica come antidoto al male e al dolore, come forza rimasta all’umanità, non rifugio, ma unica reazione possibile per dare significato a un progetto di rinascita.

In questo l’identità della poesia si fa luce e richiamo: “Non ti ricorderai/ di chi l’ha scritta/ ma sempre e perdurante/ il senso dato” e ancora in un frammento successivo: “Al buio scrivo parole/ che la mente illumina /e guida la mano/il pensiero del nulla che siamo”.

Significato e identità della poesia, a mio avviso, coincidono e si definiscono in quanto compiti, funzioni di testimonianza e di ricerca interiore perché la poesia è filosofia dell’esistenza che resiste alle mode, alle divagazioni. Chi scrive poesia si protende verso la difficoltà e il dovere di ricordare: “Dipinte in queste rive/ son dell’umana gente/le magnifiche sorti e progressive” e di aspirare ad una parola che unisca e non divida.

La progettualità della ricerca poetica si basa sulla definizione dell’iter e dei suoi temi ricorrenti e universali insieme, per trovare in questo percorso una strada verso il significato e l’identità della stessa al di là dell’inesorabilità del tempo. Il compito della poesia oggi rimane quello di proiettare messaggi nel futuro se si compie nell’universalità della condivisione dei suoi valori.

Queste pagine sono anche la costruzione di un “luogo” dove poter stare, dove poter incontrarsi. Si ritrova in questo?

Sì, senza dubbio. Mi è capitato, più d’una volta, di trovarmi in una piazza, una sera d’estate, a parlare e a leggere poesie. E di capire quanto sia fondamentale avere un interlocutore che rappresenta poi quel “tu di montaliana memoria”, con cui il poeta si trova a dialogare (citazione dalla prefazione a “Poesie future”, di Ivan Fedeli).

Sia la piazza che la rete possono entrambe avere la funzione del “luogo” fisico o virtuale dove parlare, dove poter stare a farlo riducendo la portata dell’io per favorire con il “tu” lo scambio della parola poetica essendo la reciprocità il bisogno elementare su cui poggia le sue basi la versificazione.

Mi ritrovo pienamente sul concetto di luogo dove incontrarsi, credo anzi nella necessità dell’incontro, della consapevolezza che esso possa sollevare dalle angosce affidando al verso la funzione cui accennavo. Mi chiedo però se questo accada sempre.

Nel consorzio umano e letterario la costruzione del luogo non deve essere platea, ma spazio in cui avviene l’affidamento del proprio sentire all’altro, agli altri, in un proficuo interscambio di creazione e di fruizione, non atto di vanità, ma di generosa condivisione di pronunciamenti di pensiero, il proprio con quello di chi ascolta e ritrova in sé le espressioni poetiche inespresse o in atto di sbocciare.

Non si dimentichi tuttavia che la definizione di poesia è arte, non solo mero sfogo dell’animo. Arte che non può prescindere dalla correttezza linguistica, dalla cura della parola non esacerbata da una ricerca esasperata dell’inusuale, dal ritmo, da alcune regole fondamentali e ineludibili. Ma che è soprattutto un dono, da scambiare perché poesia è, come Ghiannis Ritsos scrive, qualcosa in cui credere: “Credo nella poesia, nell’amore, nella morte, perciò credo nell’immortalità. Scrivo un verso, scrivo il mondo; esisto; esiste il mondo. Dalla punta del mio mignolo scorre un fiume. Il cielo è sette volte azzurro. Questa purezza è di nuovo la verità prima, il mio ultimo desiderio”.

In questo suo fare poesia la natura è presenza importante. Come mai? E in che modo fa parte della sua poesia?

La natura fa parte del ciclo delle stagioni sulla nostra terra pertanto rispecchia sentimenti e stati d’animo che ad esso sono legati. Il variare di quanto ci circonda, il meraviglioso alternarsi della luce e del buio rappresentano miracoli da osservare e lo stupore che suscitano in noi diventa desiderio di possederne la bellezza. Così la poesia si profonde e si leva altissima nei grandi spiriti che ci hanno preceduto: basti ricordare Shelley la cui ‘Ode to the West Wind’ rappresenta uno dei canti più potenti rivolti alla forza della natura.

Certamente alcune letture giovanili hanno lasciato segni nella mia vita, in particolare certa grande letteratura romantica ha accresciuto in me il senso della bellezza nel suo perenne confronto con la caducità della natura umana. Ne “La milionesima notte” si avverte già dalla ripartizione delle sezioni un particolare intento a soffermarmi sulla ciclicità del tempo, quasi a voler ricostituire un ordine che i fatti hanno sconvolto: “Sembra caduto il cielo/ su di noi/di valli d’ombra/ si è coperto il sole/ gli astri disseminati/ per misteriose strade/ non sostengono le nostre speranze”.

È sempre molto incisivo il riferimento alla natura se riferito al proprio stato d’animo. L’estate, che in poesia rappresenta generalmente il tripudio della bella stagione, può diventare un’estate ‘muta, senza suono’, dove il mare è ‘perfidamente bello’: effetti dello sconvolgimento dei giorni subiti in cui solo il dono di un girasole fa sì che l’anima si riconcili con la vicenda umana.

La natura entra nei miei versi attraverso lo stordimento che può dare ‘l’assoluta azzurrità’ dell’oceano, attraverso la parvenza che ‘le isole belle’ si muovano, che l’oro dei girasoli invada la stanza e che “al raggio di sole/ che s’infiltra fra i rami/ e crea sospese/ cattedrali di luci” si unisca il volo delle api.

Se c’è una presenza significativa, di sicuro è quella di una certa spiritualità, che in queste sue poesie respira e si fa raccontare. È un qualcosa che ha “scoperto “scrivendo poesia dopo poesia, oppure è un qualcosa che c’era già all’inizio de “La milionesima notte”?

Mi piace che si parli di spiritualità nella mia poesia e in particolare in “La milionesima notte”, come già accadde a seguito dell’uscita di una mia precedente raccolta quando in “Coltivar cultura”, rubrica a cura di Lucrezia Lombardo in Arezzo Notizie la pagina dedicata alla mia poesia titolava: “La poesia spirituale di Carla Malerba, versi in cerca di un futuro di speranza”.

La curatrice si era proprio soffermata su questo aspetto della mia poesia. Dunque ripeterei, come allora, le mie stesse parole: “Se la poesia rappresenta per l’uomo un’esperienza spirituale si può comprendere la grande suggestione che su noi esercita nel momento creativo. Ecco perché nel frangente in cui si addensano le ombre sull’incerto destino dell’essere, la poesia contemporanea si definisce come intuizione e ricerca di senso…”.

Questa tendenza alla spiritualità viene evidenziata nella presentazione de “La milionesima notte” da Francesca Ribacchi: “La profondità spirituale delle immagini simboliche, potenziata dalle parafrasi e metafore, concorre a raffigurare le storie dell’esistenza interiore, le emotività e le affinità delle passioni, gli attimi di riflessività come traccia indelebile del vissuto che si sublima nella poesia”.

Nella domanda a cui sto rispondendo la spiritualità presente nella raccolta viene colta come respiro, presenza che si fa raccontare. L’intervistatore mi chiede se l’ho scoperta poesia dopo poesia o se è qualcosa che c’era all’inizio della silloge. Propendo per la seconda ipotesi che è in linea con la mia poetica: la spiritualità presente nella raccolta è qualcosa che aleggiava fin dalla prima sezione e, guardando indietro, la si può scorgere anche in alcune delle raccolte precedenti, come caratteristica che determina il momento creativo, un momento di grande, assorta intensità.

Il libro si mostra e si racconta come un unico ‘presente’, dove il passato e la memoria si mescolano nello slancio verso il tempo che sarà. È un qui ed ora che raccoglie queste differenti provenienze. È così?

“La milionesima notte” presenta quattro sezioni, quattro momenti che si intersecano tra loro. Nella prima di esse intitolata ‘Attese’ appaiono situazioni legate a tempi e stagioni diverse. Unico conforto la notte, compagna di una surreale situazione, che nel tempo avuto e nel tempo contingente prepara gli eventi futuri. Proprio come scrive chi ha pensato la domanda cogliendo la tensione iniziale della silloge.