Siamo dentro all’estate, per un nuovo appuntamento con “Fare Voci”!!!

Ricca la proposta di questo numero: dal ritorno di una voce importante come Massimiliano Bardotti, e le poesie del suo nuovo “La disciplina della nebbia”, alla proposta della poetessa slovena Petra Koršič, con cinque suoi testi in italiano.

E poi la voce d’autore è anche quella di Roberta Durante con “I bambini sperduti”, di Luigi Auriemma con le sue “Visioni sospese” e di Fiorella Frandolic con “Fermo immagine”.

Pericle Camuffo ci porta nella poesia di Biagio Marin, nelle litanie dedicate alla morte di Pier Paolo Pasolini contenute in “El critoleo del corpo fracassao”.

Ricco è anche il ti racconto: Sonia Aggio e il suo romanzo “Magnificat”, Luca Buiat e il suo racconto “Quelle luci d’aprile che stanno nel fiume”.

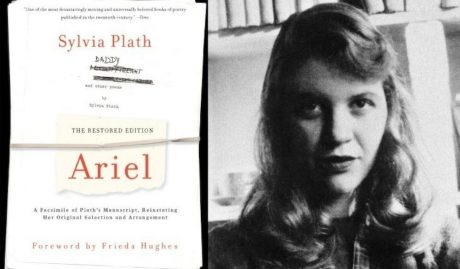

Uno spazio particolare è dedicato anche alla vita e alla poesia di Sylvia Plath.

Le immagini sono i dieci dipinti di Barbara Lo Faro, dalla sua mostra “Nuda”.

Buona lettura e buona estate!!

Giovanni Fierro

(la nostra mail è farevoci@gmail.com)

Immagini —————————

Intimo abbandono

Dieci dipinti

di Barbara Lo Faro

Voce d’autore ——————————

Di dirla tutta è ora, questa eterna bellezza

Massimiliano Bardotti, “La disciplina della nebbia”

di Giovanni Fierro

Continua lo scrivere di Massimiliano Bardotti, e lo fa con questa più recente raccolta, “La disciplina della nebbia”.

Un libro che ha già nella sua radice la ricerca d’autore che il poeta stesso ha nutrito, diventando egli stesso luogo di confronto e segno di appartenenza.

E proprio la figura del poeta è desiderio e bisogno di una nuova e rinnovata lettura, per essere definito con maggiore precisione e per consegnarlo alle sue responsabilità e all’assoluto di cui è capace: “Quando si legge un vero poeta/ qualcosa di misterioso accade:/ Non si sa dirlo, ma tutto volge a lode”.

Bardotti ha questo pregio, il sapere esplorare la dimensione spirituale della parola; lo fa in prima persona e proprio la figura del poeta diventa così simbolo e attestato di esistenza.

A cui si somma lo sguardo, che va curato e sviluppato, possibilità di nuova scoperta e difesa dell’esistente. Anche quando si fa minuto e più fragile, quando “Bisogna proprio aver cura degli esseri nascosti,/ di chi svanisce, evapora” e “di chi si acquatta, si inginocchia/ di chi scivola via per non dare fastidio”.

Bardotti non rinuncia all’empatia, anzi, la pone come condizione necessaria per misurare ogni esperienza della vita, ogni germoglio dell’esistente, con la convinzione sempre nutrita a stupore che “Si viene al mondo solo dopo l’amore, lo sapete?”.

Il suo è un resistere che si affida all’esperienza umana, alla sua ricerca di spiritualità in ogni secondo, minuto ed ora dello stare al mondo. Anche quando il meteo della propria coscienza non prevede il bel tempo, e allora bisogna “Avere già negli occhi un po’ di quello che vedremo/ quando gli occhi chiuderanno a questa luce”. Ecco, ancora lo sguardo a difendere una accensione, che illumina, che può essere la prima o l’ultima. Basta saperla scegliere.

Più che in precedenza, andando a ritroso nelle sue pubblicazioni, Bardotti nelle pagine de “La disciplina della nebbia” vive una nuova necessità d’espressione. Perché in questo libro troviamo, accanto a testi dalla consueta lunghezza, anche altri che invece sono brevissimi (quasi degli haiku) ed altri ancora che si muovono con la forma della prosa.

Testi che si mostrano con un nuovo tono e respiro espressivo, per dare ancor più possibilità al suo scrivere di esprimere ogni più piccola piega del suo esplorare. Anche in questo succedere Bardotti dimostra la sua esigenza nel costruire un proprio linguaggio, che cerca e individua sempre un abbraccio ed un ascolto più ampio.

Anche solo per trovare la forza di una domanda in particolare, una sola, che ne raccoglie però mille altre ancora: “Se comincio davvero a vivere, finalmente, cosa accade?”.

E a questo domandare l’autore consegna tutto se stesso, anche le certezze a lui più care, in una dimensione dove l’uomo e la donna sono la sorpresa e la sfida, dove riescono a vedere meglio se chiudono gli occhi (ancora lo sguardo…) perché “Certe cose accadono di notte: gemme di rugiada che diventano brina. La neve. I cambiamenti. Le guarigioni”.

Dal libro:

Non possiamo più tacere lo splendore del fuoco

l’antico suo mistero, non possiamo più tacere

il rumore segreto delle farfalle, l’amore fatto in ogni traiettoria.

Più non possiamo del fiume tacere la voce

e il canto del vento fra i rami degli alberi.

Non possiamo più negare l’evidenza del colibrì

o la vittoria segreta celebrata dal cuore

quando fiorisce un ciliegio.

Più non possiamo un mattino nascondere

o del pomeriggio il miracolo.

Non possiamo non dichiarare il taglio di luce

delle sedici e trenta, nell’inverno inoltrato.

L’imbrunire non possiamo tacere, l’attimo esatto

in cui gli uccelli diurni cessano il canto

e attendono i notturni. Breve, dolcissima apnea

in cui tutto si erma. Appena un istante

il canto riprende, si avvicina la notte

di creature dimora. Comincia qui il poeta

la sua opera di fioritura.

Di dirla tutta è ora, questa eterna bellezza.

*

Ditemi che siamo ancora in grado di credere al viaggio della lumaca, di avere fiducia nel palmo di una mano, speranza nel girasole. Ditemi che la intuiamo, la presenza di un amore antico che tutto ha preceduto, che tutto rende manifesto. Ditemi che non abbiamo disconosciuto quel verso universale, che ancora vibra nei nostri cuori, che ci sazia quando siamo affamati. Ditemi che l’amor che move il sole e l’altre stelle è ancora nostro padre, nostra madre, nostra vita.

*

Nessuno vuol più cadere.

Per questo non nevica.

Non nevica più.

*

Sacro Debussy e tutto quel che il cuore scava.

La Parola che fu detta prima ancora della voce.

L’istante fatto eterno negli incanti

l’ora che pare mai finire

questa calma nelle ossa.

*

Sacra mi è la tua presenza pari alla tua assenza

sacro ogni dolore e la radice che lo nutre.

Intervista a Massimiliano Bardotti:

La figura del poeta è sempre più centrale nella tua ricerca. Cos’è che ti affascina di questo suo ruolo in questa nostra società?

Un ruolo sociale, se non rarissime occasioni e forse di facciata, non credo ce l’abbia più il poeta. Forse non per sua volontà, di certo anche per sua responsabilità. Quello che invece mi interessa e mi infiamma è il suo ruolo in certe civiltà antiche, come quella celtica. I racconti di san Columba di Yona, ad esempio, la nascita delle scuole di poesia, che avevano una durata di nove anni.

Erano i poeti i detentori del sapere, quelli indicati da tutta la comunità di tramandare non solo la storia, ma anche i valori di un popolo, la loro cultura e la loro spiritualità (non ci sarebbe nemmeno bisogno di precisare, perché cultura e spiritualità coincidevano, ma oggi purtroppo è necessario).

A me interessa il tentativo di recuperare la relazione che il poeta aveva con le proprie radici, la propria terra, col prossimo e col mondo invisibile, vera realtà che ne determinava il valore. La relazione del poeta con l’ispirazione, con l’altrove, col mistero, unica possibile definizione di poesia.

Credo che solo recuperando la sua natura, la sua vocazione, possa il poeta tornare ad avere un ruolo. Perché se non sa chi è, non sa nemmeno cosa può dare, donare, al mondo.

Per la poesia invece il discorso è diverso: lei non si è mai perduta, attende solo di trovare poeti pronti ad accogliere il suo canto nel cuore, e a loro volta cantare.

Se poi posso spingermi oltre, sognare, allora ti confido che desidero ardentemente un nuovo volo, una nuova via per questi nostri tempi: la via della bellezza, la via della poesia. Desidero una rivoluzione silenziosa, interiore, contemplativa. Sogno una vita in cui ogni essere vivente senta necessario visitare il bosco, ascoltare il fiume, toccare cortecce. Avverta come fondamentale coltivare la propria interiorità al fine di diventare una persona capace di amare ogni giorno di più, fino ad arrivare ad amare tutto e tutti senza distinzione. Questa rivoluzione la sogno guidata dai poeti.

In “La disciplina della nebbia” ci sono anche testi in prosa e testi brevissimi, che si vanno ad aggiungere alla forma classica della poesia. Cosa sta succedendo al tuo scrivere?

Spero niente di male! A parte la misera battuta, la prosa poetica ha sempre avuto importanza nel mio scrivere, tanto che un po’ di anni fa avevo pubblicato un libro composto interamente da prose poetiche (“Diario segreto di un uomo qualunque”). Ma anche la ricerca di essenzialità mi interessa.

Io spero solo di essere completamente al servizio della poesia, totalmente e assolutamente. Per farlo cerco di essere disponibile per ogni voce, ogni canto. Ci sono delle cose che vanno dette in prosa, altre che chiedono un canto musicale e ritmico, altre ancora che chiedono poche, giuste parole. E altre che vorranno incendiare i cuori in maniere nuove che ancora nemmeno conosciamo.

Io non ho nessuna intenzione di decidere a priori cosa e come scrivere, io voglio essere un degno strumento della poesia. Il mio lavoro quotidiano è soprattutto teso ad imparare a servire, ascoltare, essere disponibile e paziente, verso ogni creatura. Perché se ci riesco, forse, sarò pronto quando la poesia mi chiama.

Anche in queste pagine la luce ha sempre una presenza molto importante. Come se facesse da punto di contatto, da trasmettitore della poesia dei tuoi libri precedenti. Può essere così?

Lo spero davvero, ti ringrazio anzi di questa considerazione. C’è un’intenzione alla base della poesia, per me, ed è quella del bene. Mi rendo conto che questo è un termine che ha smesso di esercitare il suo valore e il suo potere per molte persone, un termine che in molti non sentono più nemmeno necessario.

Il bene è per me qualcosa che ha a che fare profondamente con chi siamo, col nostro esistere, essere al mondo, con la nostra dimensione vitale. Desiderare il bene di qualcuno, volere il suo bene, è volere la sua realizzazione, è desiderare che quella persona coltivi i propri talenti e li metta a servizio degli altri e dell’ambiente nel quale vive. Essere al servizio del bene è muoversi nel mondo, nella vita, come esseri viventi che hanno come unico scopo la felicità. Soprattutto quella degli altri.

Il percorso per raggiungere la felicità condivisa può essere anche estremamente tortuoso e credere quindi che una poesia al servizio del bene possa essere povera, debole, sdolcinata e buonista è una tremenda sciocchezza.

Una caratteristica necessaria è l’onestà dell’esperienza dalla quale la poesia scaturisce, la verità del poeta, la sua aderenza all’esperienza che mette in versi. Quando è autentica la parola che ne scaturisce è parola viva, accesa di un fuoco capace di trasformare.

Quel fuoco fa sempre una gran luce, e spero fortemente possa contraddistinguere sempre il mio lavoro.

Questo tuo nuovo scrivere è anche una rinnovata fiducia nell’essere umano, nonostante tutto…. Come si fa?

Perché sono circondato da persone meravigliose, conosco esseri umani che hanno messo la loro vita al servizio di progetti commoventi e davvero rivoluzionari. Come il Borgo TuttoéVita, del quale vi invito a cercare informazioni: https://borgotuttovita.it/

Perché il mio padre spirituale è Guidalberto Bormolini, che è un esempio di come si può offrire totalmente la propria vita per il bene degli altri. Questi esempi mi hanno ispirato e mi continuano a ispirare.

Non si deve lavorare tutti allo stesso progetto, ognuno sa qual è la propria vocazione. Ma è come si lavora, è come ci si mette al servizio, come ci si prende cura. Io guardo queste persone che sono mosse da un entusiasmo, da un amore, da una cura verso il prossimo e verso tutte le creature, animali, piante, cose, una cura che non prescinde mai dalla bellezza, dalla ricerca della bellezza. Cerco di imitarle, cerco di farmi muovere dalle stesse forze, le stesse energie.

E io credo fermamente che la poesia sia arte che si prende cura, arte che ha cura e che cura. Se è così, non posso che avere fiducia, che alla fine sarà una parola d’amore a risplendere.

Malgrado tutto credo ancora che una scintilla d’amore sia nel cuore di ogni essere umano. Compito del poeta per me è quello di risvegliare quella scintilla e farla divampare come un incendio, un incendio che bruci e consumi tutto quello che amore non è.

E forse questo è animato dal fatto che scrivi di un bisogno/desiderio di ‘nascere di nuovo’….

Non credo che si nasca una volta sola, credo piuttosto che non si finisca mai di nascere, perché non si finisce mai di morire. La morte è il termine di una condizione e l’inizio di un’altra, noi moriamo infinite volte. Perché siamo morti alla condizione di neonati, siamo morti alla condizione di bambini, siamo morti alla condizione di adolescenti. Moriamo ogni volta che non siamo più quelli che eravamo prima.

Io non sono più la persona che ero cinque anni fa. Non ho più quell’aspetto, mi comporto diversamente in tante situazioni, sono un altro. Credo che faccia parte del naturale processo della vita.

La necessità di nascere di nuovo è determinata dalla natura delle cose, che sono in continuo movimento e mutamento. Ogni mattina siamo chiamati a svegliarci nuovi, rinnovati.

Ma c’è un aspetto ancora più profondo. Il nascere di nuovo al quale fai riferimento per me ha una connotazione molto precisa. C’è una nascita del e nel corpo, e una nascita nello spirito. Per me non si è nati finché non hanno avuto luogo entrambe le nascite. Si nasce nello spirito solo dopo che si è avuto il coraggio di morire a tutte le proprie piccinerie, ai propri egoismi, infantilismi, ai propri rancori, alla necessità di ripagare il male subito con altro male, alla volontà di prevalere sugli altri anziché procedere mano nella mano, e così via. Si tratta di morire a qualsiasi forma d’odio risieda in noi, per nascere all’amore.

Non so se conosci questa storia: i bambini di una tribù africana furono invitati a fare un gioco: chi avesse raggiunto per primo il cesto di frutta si sarebbe aggiudicato tutto il cesto. Al “via!” i bambini si presero per mano e corsero insieme fino al cesto, per poi dividersi la frutta. Quando chiesero loro spiegazioni risposero: come può uno essere felice se non lo sono anche gli altri?

Quando agiremo così allora finalmente saremo davvero nati.

Ad ogni modo, anche se sotto traccia, quasi sotto pelle, questi testi mi sembrano quasi irrequieti rispetto al libro precedente. Forse perché, più che in precedenza, in “La disciplina della nebbia” c’è anche un fare i conti, comunque, con il vivere di ogni giorno?

Malgrado quello che dal mio scrivere possa trasparire, col vivere quotidiano tocca farci i conti sempre, e non è detto che questo mi piaccia. Ma il mio quotidiano è fatto molto di preghiera, contemplazione e poesia.

Credo che l’irrequietezza che tu noti sia dovuta anche all’attenzione a quello che accade nel mondo e intorno a me. Veniamo da anni e siamo immersi in anni che ancora devono fare i conti con la pandemia, con la guerra in Ucraina, che ricordiamo non è l’unica guerra in corso.

Le nostre relazioni sono cambiate, ed è aumentata anche la rabbia, la cattiveria con cui ci si rapporta con gli altri. I social amplificano tutto questo.

Le distanze che si sono create, le divisioni, la difficoltà di instaurare rapporti fondati esclusivamente sulla stima reciproca, sulla cura e sull’amore verso il prossimo, trovano spazio nei miei versi.

Uno spazio che sta in equilibrio insieme alla ricerca della bellezza, al canto di lode e di speranza, perché credo che non basti denunciare di più quello che non va o non funziona, di denunciare meglio o con più ferocia, abbiamo denunciato a lungo, credo si debba anche cantare di più, cantare meglio la bellezza.

E, anche questa una novità per me, mi sembra che più che in passato questi testi abbiano bisogno di essere pronunciati, hanno bisogno di suono, di uscire dal silenzio, di farsi corpo. Sei d’accordo?

Assolutamente d’accordo! Infatti mai come per questo libro ho voglia di fare letture, di presentarlo e leggerlo a più persone possibili! Credo si presti tanto anche ad essere accompagnato con la musica. Io sono molto disponibile ad andare a leggere ovunque le poesie di questo libro, accetto inviti!

Mi ha molto colpito la sezione “Delle benedizioni”… Ecco, ti chiedo, benedire è anche farsi carico di una propria responsabilità nel riconoscere, nel separare ciò che è da mantenere da ciò che è da evitare o togliere?

Esattamente caro Giovanni, anche perché il primo passo per poter cantare la bellezza è riconoscerla. Ma il passo, che credo debba essere decisivo e necessario, da fare è arrivare a benedire tutto. Perché benedire ha in sé un potere straordinario: quello di rendere eterno ciò che è buono e porre fine a ciò che è malvagio. Mi rendo perfettamente conto che questo può sembrare senza senso, ma è un mistero che porta questo in dote.

Ci hanno convinto che il male debba essere maledetto, che alla violenza si risponde con una violenza più forte, che la pace si ripristina con la guerra. Niente di più falso! Maledire il male lo arricchisce, perché si aggiunge male al male.

Il primo passo per la pace è creare pace nei nostri cuori, divenire creature di pace, capaci di pacificare ogni quotidiana situazione della vita. La pace va incarnata, non pronunciata con la bocca! Nessuna violenza si interromperà con nuovi atti di violenza, casomai così si moltiplica. Solo un atto di pura tenerezza, di gentilezza, di bontà, di puro amore, può interrompere il corso della violenza.

Perché l’atto del bene inchioda il male alla sua natura e al suo destino, che è quello di consumarsi, di erodersi. Finire male. Il male finisce male.

Invece questa intervista vorrei finirla bene, per farlo ti ringrazio, Giovanni, con tutto il cuore, per l’attenzione che rivolgi al mio lavoro e a quello di tante e tanti altri. Ti ringrazio per queste bellissime domande, per l’occasione che mi dai di parlare di un libro al quale tengo moltissimo, e di parlare di poesia, che è davvero la mia casa, la mia ragione. E grazie a tutti quelli che leggeranno.

L’autore:

Massimiliano Bardotti (1976) è nato e vive a Castelfiorentino.

È presidente dell’associazione Sguardo e Sogno, fondata da Paola Lucarini.

Tra i suoi libri più recenti, “Il Dio che ho incontrato” (ed. Nerbini, 2017), “I dettagli minori” (Fara, 2018, dal quale è stato tratto l’omonimo spettacolo teatrale con Viviana Piccolo), “Diario segreto di un uomo qualunque, appunti spirituali” (Tau 2019) e “Le terra e la radice” (Puntoacapo 2021).

Con Gregorio Iacopini ha scritto e pubblicato “Il colore dei ciliegi da febbraio a maggio” (Fara Editore 2020).

Nel 2021 ha dato alle stampe “Idillio alla morte”, scritto con Serse Cardellini, edito da FirenzeLibri. Nel 2017 a Castelfiorentino ha creato “La poesia è di tutti”, percorso poetico e spirituale, presso l’associazione culturale OltreDanza.

Dal 2018 conduce “L’infinito, la poesia come sguardo”, ciclo di incontri con poeti contemporanei, al san Leonardo al palco di Prato.

(Massimiliano Bardotti “La disciplina della nebbia” pp. 81, 14 euro, peQuod 2022)

Immagini —————————

Nuda

Dieci dipinti

di Barbara Lo Faro

Tempo presente —————————–

Kako je spet dihati sam Com’è respirare nuovamente da soli

Cinque testi in italiano

di Petra Koršič

Vest

Tu sem zaradi vesti.

Da vam povem …

To vest želim ponavljati,

vztrajno, da postane živa.

Učili so me, da so Nemci

naši sovražniki v vojni …

Tu sem zaradi vesti.

Da vam povem …

tu sem zaradi nekega Nemca,

tistega nemškega vojaka, ki je

ukazal:

Razbežite se!

In ki je

namesto v deset naključnih

civilnih žrtev iz vasi

za enega ubitega nemškega

vojaka –

streljal v zrak.

Ena od desetih talk je bila

moja nona.

Tu sem zaradi vesti

tistega nemškega vojaka,

ki ni streljal v ljudi,

ampak je streljal zrak.

Tu sem zaradi svoje vesti.

Da vam povem …

Zdaj odpiram pipo – z vodo bi rada

sprala vso kri,

ki bi lahko bila življenje.

La coscienza

Sono qui per la notizia.

Per dirvi…

Voglio ripeterla, questa notizia,

continuamente, perché diventi viva.

Mi insegnarono che i tedeschi

in guerra sono i nostri nemici…

Sono qui per la notizia.

Per dirvi…

sono qui per un tedesco,

quel soldato tedesco che

Ordinò:

Disperdetevi!

E che

invece di dieci vittime civili

prese a casa dal paese

per ogni soldato tedesco

ucciso –

ha sparato in aria.

Uno dei dieci ostaggi

era mia nonna.

Sono qui per la coscienza

di quel soldato tedesco

che non sparò alle persone

ma in aria.

Sono qui per la mia coscienza.

Per dirvi…

Ora apro il rubinetto – con l’acqua vorrei

Lavare via il sangue

che potrebbe essere vita.

*

Retorika I.

Franku O’Hari

Kako reka ve, da je reka –

vsaka kapljica ji to pove,

razlaga srce v žepu.

Potežkajva, katero

bo šlo v čigav žep.

Vedno se vračava.

Moj nono že leta tarna

od tam, da se lastovke

niso vrnile v njegov hlev.

Ampak, nono, kolikokrat

si potežkal nonino srce?

Veš –

Spomladi jim je treba

odpreti vrata.

Vem –

Glava obtiči v žepu.

Retorica I.

a Frank O’Hara

Come fa il fiume a sapere di essere tale –

ogni goccia glielo dice,

spiega il cuore in tasca.

Soppesiamo quale andrà

nella tasca di chi.

Si ritorna sempre, noi due.

Mio nonno di là si lamenta da anni

che le rondini non sono

tornate alla sua stalla.

Ma, nonno, quante volte

hai soppesato il cuore della nonna?

Lo sai –

In primavera bisogna

aprire loro le porte.

Lo so –

E in tasca si inceppa la testa.

*

Nokturno

Vsak svojega otroka sva pestovala dolgo v noč.

Dolgo po tem, ko sva ju od daleč dala spat.

Vsak svojega otroka božala in zibala v sanje.

Najine sanje so bile tvoje sanje in moje sanje.

Najine sanje so morda bile najine sanje. Morda

so se na robovih noči staknile, morda čisto pregnetle.

Vsak svojega otroka sva pestovala dolgo v noč,

čeprav sta otroka že spala in čeprav je najino

otroštvo že preteklost, a kot bi bilo nenehno

tu, med nama, najini krhki bitjeci, ki sta zastali

med strašno željo in krhko mehkobo. In sva

vedela, da ljubezen, lačna ptica, je nepredvidljiva

žival, vedno stopi skozi stranska vrata,

ko vstopa in ko izstopa.

Notturno

Ognuno cullava il proprio bambino a notte fonda.

A lungo, dopo averlo messo a dormire.

Ognuno il proprio l’accarezzava e lo dondolava nei sogni.

I nostri sogni erano i tuoi sogni e miei sogni.

I nostri sogni erano forse i nostri sogni. Forse

si sono connessi sugli orli della notte, forse

completamente rimpastati.

Ognuno cullava il proprio bambino a notte fonda,

anche se entrambi dormivano già e la nostra

infanzia era già passato, ma è come se fosse sempre

qui, tra di noi, i nostri esserini fragili che si sono fermati

tra terribile desiderio e fragile morbidezza.

E abbiamo saputo che l’amore,

uccello affamato, è un animale

imprevedibile, viene sempre attraverso

la porta di servizio,

quando entra e quando esce.

*

V lasti, v pasti: po drugi plati tradicije

Moj praoče je ustvaril nebo in zemljo

v sedmih dneh – kaj si ustvarila ti?

Skoraj vsako nedeljo se s pramamo

prerekava, kaj je umetnost.

Umetnost je lepota, pusti resnico,

kdo te bo sicer poslušal, bral?

Ta boj je stalnica: nas živí in ohranja

pri moči, da jo vsak zase zasleduje in

sledi svoji resnici.

Potem na ogromni okrogli mizi

razprostremo vse resnice.

In krog se zavrti kot na kolesu sreče.

Stoli zaškripajo, zaneti se večni ogenj

in potem kot po orkanu primemo

med okrvavljene dlani najljubšo

najneznatnejšo stvar in jo gladimo,

nežno, dokler ne postane kamen.

Gladek in zelo trd – oo – živ.

Mi, ki nikoli ne bomo

boljši od svojih očetov in mater.

In possesso, in trappola: dall’altro lato della tradizione

Il mio progenitore ha creato il cielo e la terra

in sette giorni – cos’hai creato tu?

Quasi ogni domenica con la progenitrice

discutiamo su cosa sia l’arte.

L’arte è bellezza, lascia stare la verità,

chi ti ascolterà, chi ti leggerà, altrimenti?

Questa lotta è una costante: ci sostiene e mantiene

forti in modo che ognuno per sé insegue e

persegue la propria verità.

Poi su un’immensa tavola rotonda

distendiamo tutte le verità.

E il cerchio gira come sulla ruota della fortuna.

Stridono le sedie, s’accende il fuoco eterno

e poi come dopo un uragano tra le mani

insanguinate prendiamo la cosa

preferita e più irrilevante e la levighiamo,

delicatamente, fino a che non diventa pietra.

Liscia e molto dura – oh – viva.

Noi che mai saremo

migliori dei nostri padri e delle nostre madri.

*

Predhodnost

Kako je spet dihati sam … Toliko zraku kot vdihneš,

toliko ga izdihneš v prazno hišo. Ampak vedno ostane

nekaj, kar se nakopiči v neprebrano knjigo,

nepomito posodo, perilo, ki že tretji dan visi v zraku.

Nekaj, kar se zadene v pogled, ki traja dalj kot običajno.

Dihati spet sam je kot ustvarjati ozimnico.

Moje roke se vedno raztezajo, druge roke

se tudi raztezajo, a moje se pri koncu vsakič

upognejo, navznoter, kot pokrovčki za kozarce.

Večkrat kot jih uporabiš, z vsakim letom težje dosežeš,

da nepredušno tesnijo, da se vloženo čez čas ne pokvari.

Dihati spet sam je kot vrtenje na pravljičnem vrtiljaku.

Prostor za sanje in občasna vrtoglavica.

Anteriorità

Com’è respirare nuovamente da soli …

Tanta aria inspiri, quanta ne espiri nella casa

vuota. Ma resta sempre qualcosa che si accumula

in un libro non letto, nelle stoviglie non lavate,

nella biancheria che già da tre giorni pende all’aria.

Qualcosa che colpisce nello sguardo

che dura più del solito.

Respirare nuovamente da soli è come fare

provviste per l’inverno.

Le mie mani sono sempre tese, altre mani

sono pure tese, ma le mie alla fine si piegano

sempre, all’indentro come i tappi dei vasetti.

Più li usi, più diventa difficile ogni anno

che si chiudano ermeticamente

perché il contenuto non vada a male.

Respirare nuovamente da soli è come girare

su una giostra da fiaba.

È uno spazio per i sogni

e un capogiro periodico.

Le poesie “Vest/La coscienza” e “V lasti, v pasti: po drugi plati tradicije/In possesso, in trappola: dall’altro lato della tradizione” sono tradotte in italiano da Michele Obit; le traduzioni di “Retorika I./Retorica I.”, “Nokturno/Notturno” e “Predhodnost/Anteriorità” sono di David Bandelj.

L’autrice:

Petra Koršič è una critica letteraria, organizzatrice di eventi e poetessa slovena.

Si è occupata di critica presso Radio Študent, è stata membro della rivista “Literatura” e coredattrice della collana “Prišleki”. Dal 2013 pubblica poesie su varie riviste.

Nel 2017 è uscita la sua prima raccolta poetica “Furlanka je dvignila krilo” (La friulana ha sollevato la gonna), seguita nel 2019 dalla raccolta “Bog z mano” (Dio con me).

Le sue poesie sono state tradotte in italiano, croato, inglese e spagnolo.

Immagini —————————

Floating

Dieci dipinti

di Barbara Lo Faro

Voce d’autore ————————-

E poi c’è l’invisibile

Roberta Durante, “I bambini sperduti”

di Roberto Lamantea

Ci sono libri così delicati che sembrano scritti sull’aria, hai paura che un rèfolo le cancelli, quelle righe. Eppure hanno una scrittura di cristallo tanto è il lavoro sul verso, il ritmo degli accenti nell’endecasillabo, la frase che vira con naturalezza da lemmi del quotidiano a citazioni colte, il canto del liuto. E, dichiarato con un’innocenza da bambina, l’amore per la poesia e per la speranza.

Poesia e speranza sono due parole che ricorrono nei libri di Roberta Durante, 34 anni, di Treviso. Nel libro pubblicato da Ronzani nel 2021 con Silvia Salvagnini, “Possiamo ancora dirci poesie”, si leggono due versi che sembrano un manifesto: “La mancanza d’amore per la poesia/ rappresenta un reato”.

Gli ultimi versi di “I bimbi sperduti”, la nuova raccolta di Roberta pubblicata nella “Collezione di poesia” Einaudi, confidano: “Sono così assetata guarda in questa stanza bianca/ dove ho cucito la tenda nuova come un portale/ per il futuro che leccherei tutte le buste/e i francobolli del mondo per dare la notizia: c’è speranza”.

Ma altrove – in “Quarto livello”, nella suite intitolata “Videogiochi” – confida: “dove l’ho mostrata è già fuggita/ questa speranza vana della vita”. Invoca un “tu”: “Immagina un futuro-bambino/ prima delle scale che portano/ alla grande illusione”. Ed eccoli, i bimbi sperduti di Peter Pan: “Han fatto si dice già piazza pulita di loro, ma io/ non ci credo non cedo all’evidenza e cerco nel bosco/ i gigli nati dal tuo sangue, i nani misteriosi/ e anche le fate. Cerco i germogli e le vertigini tra i fiordi/cerco, credo, quello che non vedo”. La speranza è poesia, la poesia è speranza se sanno essere ostinate, cercare nel bosco.

Se – sogno che abbiamo in tanti – un giorno fuggissi, forse proprio nell’Isola che non c’è, questo libro di Roberta Durante sarebbe tra i primi che metterei in valigia. Perché Roberta ha gli occhi incantati e l’amara consapevolezza dell’età adulta, è una donna-bambina che sa ancora vedere l’incanto, è una bambina-donna che dell’incanto vede la fragilità e l’utopia ma sa che senza quella fragilità la bellezza sarebbe velata e senza l’utopia il mondo sarebbe spento e vuoto.

Questa tensione – etica, poetica, intellettuale – si traduce in una scrittura raffinata che ha, tra le sue radici, gli esiti migliori dell’avanguardia, di cui Roberta Durante fa proprio l’uso di materiali lessicali “alti” e “bassi”, il procedere per assonanze e libere associazioni dove il “mondo reale” – gli oggetti fonico-visivi del quotidiano – si frantuma e diventa ritmo e canto. Ecco allora gli endecasillabi, i doppi quinari, frasi colloquiali virate in giochi fonici e ritmici ma con un’intonazione dolcissima che sfocia in tracce di cantilena, o cascami di materiali linguistici della televisione e degli altri media, il parlato, citazioni letterarie come echi, innesti d’altre lingue come l’inglese o il russo in cirillico, non traslitterato.

Sino al delizioso divertissement tipografico su un’alta marea a Venezia dove gli iniziali otto versi sono seguiti dall’endiade “acqua alta” stampata con rigore geometrico per una pagina e mezza: certamente un gioco, poesia visiva, ma dove le parole “allagano” la pagina, come a Venezia l’acqua invade le calli e tutti gli spazi a piano terra, compresi negozi e abitazioni.

“Uno dei volti di dio è la sua assenza” è il verso che rivela proprio il cortocircuito della speranza. Ed eccola di nuovo la bambina Roberta a dare voce a tutti i bambini del mondo (i ragazzini che salvano il mondo nel libro della Morante?): “so già che esiste ciò che non c’è./ Non sogno il tiepido profumo di cotone lavato/ il cavallo alato, né le bianche distese del liscio/ perdono: ce l’ho e lo abbandono./ Vorrei tutti vedessimo ciò che non esiste/ dello squallore mi accontento/ sono felice e triste”. Perché “Io voglio avere le ali, non posso più aspettare”.

Dal libro:

Guarda bambina l’hula hoop delle lancette

come girano dritte, scattanti, perfette

s’incrociano in corte strettoie ma non illuderti

c’è l’ora della nanna e della conferenza stampa

c’è il dì di festa cattolica e ortodossa

girano di più quando c’è vento

e poi c’è l’assenza di tempo.

Guarda bambina questa enorme stanza

questo prato dove ti vola addosso l’Ape Maia

con tutti i pony della scuderia ma non illuderti

bambina mia si vende tutto al metro quadro

e nella moltiplicazione si vede chi ha imparato

a tempo debito a contare – non tua madre.

Guarda bambina guarda le favole, l’oroscopo

e impara: ci sono cose strepitose a cui non credere

e poi c’è l’invisibile.

*

Aggràppati ai gomitoli, alle reti da pesca

ai fiori alti, all’edera che copre la parete

allo stendino dove risorgono gli stracci.

Stringi tra le mani questi capelli che ti offro

tipo corda impossibile, tentacolo trasparente di medusa.

Prenditi le spighette delle mie scarpe slacciate

i miei bottoni sparsi come semi nel bosco

con i girini dove il muschio si fa zuppa.

Appenditi alle mie tettine come una salopette

sul filo del bucato. Non so salvarti proprio

però sono capace di asciugare i tuoi fiordi

i tuoi fianchi dove sono incagliate

tutte quelle umide spine.

*

Considera solo i fiori, i frutti, ciò che spunta

considera la spinta, la pianta di menta

considera l’esatta distanza dal cielo alla terra

e viceversa, considera la freccia del coraggio

considera san Giorgio e il suo braccio nel Bosforo

morto tre volte poi risorto ora sepolto a pezzi

morto a maggese e seminato con le ossa

e la speranza – mai finita

che a rifiorire sempre sia

la vita.

*

Nina se ne andò di lunedì

e mi sembrava di andare sulle nuvole

alzarmi in volo breve verso le vette

di qualcosa che solo si intravede

mentre le valli restavano bloccate

negli ingorghi viperini della terra.

Non sognavo stranamente di vedere

dove nasce la neve, dove rimbalzano i bebè

so già che esiste ciò che non c’è.

Non sogno il tiepido profumo di cotone lavato

il cavallo alato, né le bianche distese del liscio

perdono: ce l’ho e lo abbandono.

Vorrei tutti vedessimo ciò che non esiste

dello squallore mi accontento

sono felice e triste.

*

Non è un caso, credo, caro mio

se cerco un bosco tra le rocce, un conto

che torni con te, un coro che canti e rimbombi

per tutte le valli, l’incontro dei miei capelli

con i tuoi salici piangenti; non è un caso tornare

stinco di santissimo Allie bugiardo piupissimo amore

nei boschi incantati del caro Cadore cercare ancora

gli gnomi e i medievali demoni del sottobosco

tra i sassi rossastri segnati dal tuo plasma e dai folletti.

Di nuovo si dice che siano spariti

la razza ha ceduto la vita alla croda alla corda legata

per la ferrata mozzafiato e il ponte tibetano.

Han fatto si dice già piazza pulita di loro, ma io

non ci credo non cedo all’evidenza e cerco nel bosco

i gigli nati dal tuo sangue, i nani misteriosi

e anche le fate. Cerco i germogli e le vertigini tra i fiordi

cerco, credo, quello che non vedo.

Intervista a Roberta Durante:

Come in “Possiamo ancora dirci poesie” scritto con Silvia Salvagnini, nel tuo nuovo libro torna la parola “speranza”. C’è il contrasto tra una società di mercato e un mondo tessuto di dolci cantilene, dove la voce si rivolge a un bambino e lo invita a non avere paura di sognare. Nel tuo libro questa tensione a volte è struggente. Roberta che cos’è per te la speranza in un mondo che sembra negarla ogni giorno? “Dove l’ho mostrata è già fuggita / questa speranza vana della vita”…

Credo che i più speranzosi siano i pessimisti (o i realisti e basta), categoria a cui penso di appartenere. Allora nello stesso modo in cui ci si accorge ogni giorno dello squallore e della miseria del mondo, che a volte sono veramente esasperanti, ci si può accorgere di quanto la vita che siamo costretti a vivere possa essere dolce, magica, bellissima.

La vita ha questo aspetto bipolare di essere costantemente tragica e bellissima. La speranza è il punto d’incontro per non dannarsi all’infinito per questa contraddizione. Una tragedia nella tragedia che si risolve con questa banalità, questo palliativo di attraversare la vita in qualche modo, a volte soddisfacente.

Ecco, forse la speranza è lo schianto tra la vita e il mondo. Se si riesce a superarlo allora si può sperare veramente che questo attraversamento abbia un minimo senso. Non superare quello schianto significa rimanere intrappolati nel mondo, nello squallore, nella miseria. E chi non riesce a superarlo è una specie di kamikaze.

Anche io nella teoria sarei un kamikaze, proprio perché la vita non ha alcun significato ed è quello che invece si cerca. Però si può anche porre fine a questa ricerca e mettersi il cuore in pace, sperare, lasciando un margine di vuoto e di imprevedibilità che sono comunque meglio dello squallore.

Come sono nati, nella sezione “Paradisi”, il testo e l’idea grafica di “Acqua alta”?

Ho, spesso (forse come tutti), dei presentimenti, delle pre-visioni. La sera prima che ci fosse quell’ultima acqua alta a Venezia a novembre, ho immaginato tutto e, istintivamente e inconsciamente, mi sono in un certo senso preparata.

Oltretutto non vivevo più a Venezia, ma mi ero preparata come se fossi lì. L’idea grafica è quella di una marea che inonda la pagina ed è anche uno scherzo.

Disprezzo le categorie, i titoli. In molti casi si è detto della mia poesia che fosse sperimentale. Rientro in un’ingegnosa mappa della poesia italiana in cui la mia costellazione è appunto quella dello sperimentalismo. Non credo di esserlo, come non credo di essere tutte le altre categorie. Questo non perché io sia speciale o originale, tutt’altro.

Credo anzi di essere banale, ma credo che sia necessario ribadire l’ovvio, proprio per provare ad uscire dall’assurdo e non impazzire. Quello scherzo, che probabilmente non fa ridere nessuno al di fuori di me, vuol dire proprio che sono tutte le categorie e nessuna, sono uno shapeshifter e vorrei morire ogni giorno o vivere mille vite.

Nel tuo libro si sente – è naturale – l’eco di molte letture: dal Montale dei verbi all’infinito usati come sostantivi, a Rodari, a Sanguineti: a quale o quali maestri del presente o del passato faresti una dichiarazione d’amore?

Farei dichiarazioni a destra e a manca, ma scelgo tre donne e tre uomini: Cristina Campo perché sarebbe sicuramente una dichiarazione struggente, romantica, una preghiera d’amore. Nina Cassian, anche per vedere quella sua faccia triangolare. Fulvia Dal Zotto perché avrei voluto passare del tempo insieme fra le colline trevigiane e mi sarei poi dichiarata sul cocuzzolo di San Gallo.

Farei una dichiarazione d’amore a Pascoli mentre gli si dichiara anche la tessitrice, per vedere cosa succede. A Wilcock, perché era un mutaforma senza categorie. A Tiziano Scarpa perché lo amo alla luce del sole.

Perché leggere poesia?

Credo serva a certi imprudenti per sconvolgersi. È un po’ come quella storia della vita, tragica e bellissima, completamente inutile eppure salvifica. La poesia è totalmente inutile perché è una delle cose più vicine alla vita. La legga chi vuole, chi si sente attratto, ognuno avrà il suo perché.

L’autrice:

Roberta Durante è nata nel 1989 a Treviso. Ha pubblicato “Girini” (d’if 2012, premio Mazzacurati-Russo), “Club dei visionari” (di Felice 2013), “Balena” (Prufrock 2014), “La susina” (d’if 2015), “Nella notte cosmica” (audiolibro, Sossella 2016) e “Le istruzioni del gioco” (Le Lettere 2020, con uno scritto di Tiziano Scarpa). Nel 2021 è uscito da Ronzani “Possiamo ancora dirci poesie”, epistolario con Silvia Salvagnini.

(Roberta Durante “I bimbi sperduti” pp. 156, 13 euro, Einaudi 2023)

Immagini —————————

Pause

Dieci dipinti

di Barbara Lo Faro

Ti racconto. Biagio Marin e Pier Paolo Pasolini – due di due ———————–

Biagio Marin, “El critoleo del corpo fracassao”

A cura di Pericle Camuffo

di Giovanni Fierro

Un vero e proprio atto di dolore, un canto dolente che si racconta attraverso tredici scritti. È questo “El critoleo del corpo fracassao”, lo scricchiolio del corpo fracassato, che Biagio Marin dedica a Pier Paolo Pasolini, all’indomani della sua morte.

“De la to vita el gropo duro/ no t’ha possuo molâlo:/ el cadavere zalo/ l’ha tagiao ‘l nodo scuro” (“Della tua vita l’oscuro/ groviglio non sei riuscito/ a sciogliere: solo il cadavere/ giallo l’ha reciso”): suona così l’inizio di “El critoleo del corpo fracassao”, che vedrà la luce nel 1976, e che rimane nel tempo, a testimonianza di una vicinanza che nella poesia ha trovato la sua ragione d’essere, la sua più significativa appartenenza.

Con la nuova traduzione di Ivan Crico, e con la precisa curatela di Pericle Camuffo (che a riguardo intervistiamo in questo numero), queste poesie di Biagio Marin tornano ad essere un contrappunto importante all’assenza di Pasolini, alla sua violenta uscita di scena, all’attrito umano che ancora non si è estinto.

“No tu son morto solo:/ xe tanti i morti insieme a tu:/ el fior de zoventù/ che drio de tu s’alseva in svolo” (“Non sei morto da solo: con te sono morti in tanti: il fiore/ della gioventù che si alzava/ dietro a te in volo”), per dire bene del vuoto che il poeta di Casarsa ha lasciato, pur nel suo far crescere coscienze e firme d’autore, che in lui hanno visto un punto di riferimento imprescindibile.

E lo scrivere in dialetto di Marin penetra ancor di più nella ferita lasciata aperta dalla scomparsa di Pasolini, con queste sue poesie il dolore si fa più acuto, non trova guarigione né rassegnazione.

Pur nel suo muoversi negli angoli di una straziante speranza, dove poter trovare una possibile tregua: “Pase anche per quii che i forti sfruta,/ per i cuori piagai:/ la tera svola sempre sita e muta/ longo i sintieri za segnai” (“Pace anche per coloro che i forti/ sfruttano, per i cuori piagati:/ la terra s’alza sempre silenziosa/ e muta su sentieri già segnati”).

“El critoleo del corpo fracassao” è così documento necessario, per entrare nel corpo del Novecento, e vivere i suoi ultimi sussulti dalla parte più intensa.

Dal libro:

Fradel, ‘desso vien fora,

ne la luse più sita

de la to nova aurora,

de la to nova vita.

Xe questa la to ora!

Te spetemo col cuor in man,

che tu turni dal to lontanl

co’ ‘l canto che te infiora.

Tu geri perso drio dei nuoli,

tra luse grande e l’ombre scure,

tra vogie sante e brame impure;

desso tu son rivao de gloria ai moli.

Qua t’ha pagao el to conto,

de gran signor furlan,

la vita sporta su la man,

in un angolo cupo, sconto.

Fratello, adesso esci

nella luce più silente

della tua nuova aurora,

della tua nuova vita.

È questa la tua ora!

Ti aspettiamo con il cuore in mano,

che ritorni dal tuo mondo lontano

con il canto che ti infiora.

Rincorrendo nuvole ti eri perso

tra luci immense e ombre scure,

tra voglie sante e brame impure;

coronato di gloria tu approdi

adesso ai moli.

Qui hai pagato il tuo conto,

da gran signore friulano,

la vita porgendo nella mano

in un angolo buio, nascosto.

Intervista a Pericle Camuffo:

Curatore dei volumi di Biagio Marin “I chiaroscuri di un affetto vero. Lettere a Pier Paolo Pasolini 1952 – 1969” e “El critoleo del corpo fracassao”.

Cosa ha aggiunto, o messo di più in evidenza, la traduzione di Ivan Crico?

Che la poesia di Marin può essere tradotta anche, e forse meglio, se ci si allontana da una semplice riproduzione in lingua del dialetto gradese.

Quella di Crico è una scelta nuova, azzardata, ma ha pagato, visto anche il riscontro positivo della critica. Ne è uscito un testo limpidamente poetico scritto a quattro mani da due poeti: Biagio Marin e Ivan Crico.

Come si colloca questo volume nel percorso letterario ed umano di Biagio Marin?

È uno dei suoi tanti libri d’occasione nei quali si mescolano ricordo, giudizio, e proiezione in un futuro privo della presenza della persona a cui il libro è dedicato.

Fa parte del Marin maturo che inizia a fare i conti con la propria vita, a tirare le somme, a contare chi è rimasto e chi se n’è andato.

Negli anni Settanta – Marin è del 1891 – pubblica più di dieci sillogi in cui le passioni sono diventate ricordo, sbiadite nella loro potenza ma sempre presenti a marcare il rapporto intenso con la vita.

C’è qualcosa di nuovo, che appare per la prima volta in “El critoleo del corpo fracassao”, e di conseguenza anche nella della poesia di Marin?

Forse la mancanza del riferimento diretto o indiretto alla realtà gradese, l’uso a volte esausto degli elementi con i quali ha costruito il suo canto all’isola.

Quale il punto di contatto tra Biagio Marin e Pasolini, e quale la distanza inevitabile tra i due?

Uno, ancora tutto da esplorare, è la loro contraddittorietà. Sia a l’uno che all’altro è stata imputata una condotta, forse più di vita che di poesia, contraddittoria.

Probabilmente questo li ha avvicinati anche se le contraddizioni di Pasolini – che Marin mette in evidenza senza sconti nelle note di diario che dedica all’amico friulano – sono più novecentesche mentre quelle di Marin, che ha trent’anni di più, guardano al secolo precedente.

Per entrambi penso possa valere l’affermazione che Walt Whitman piazza verso la fine del suo “Canto di me stesso“: “Forse che mi contraddico? Benissimo, allora vuol dire che mi contraddico, io sono vasto, contengo moltitudini”.

Un altro punto di contatto, ma si tratta di un azzardo critico anche se Marin in qualche modo lo indica possibile, è la vicinanza poetica, come matrice poetica, tra Grado e Casarsa.

Nel canto pasoliniano alla terra del Friuli Marin sente vibrare le stesse note con cui ha composto il canto alla propria isola e traccia, senza esitazione, una linea densa di sentimento che unisce Grado e Casarsa, luoghi di vita e di memoria, di andate e ritorni, che i due poeti cantano dalla profondità delle loro lontananze, da una sorta esilio: Marin scrive i “Fiuri de tapo” quando è a Firenze; Pasolini compone le “Poesie a Casarsa” quando è a Bologna.

Sono le loro prime raccolte, il loro esordio come poeti: entrambe hanno poco più di vent’anni. Semplici coincidenze? Per Marin, probabilmente, sono qualcosa di più, marcano una vicinanza, una “consustanzialità”.

Le distanze sono molte. Forse due sono le pietre d’inciampo di fronte alle quali Marin afferma con più convinzione “Io sono d’altra specie, d’altra famiglia”: il marxismo e l’omosessualità. Meriterebbero una discussione più approfondita, ma rimando al mio saggio in appendice e/o all’introduzione al volume in cui ho raccolto le lettere di Marin a Pasolini.

A distanza di tempo, che idea ti sei fatto della loro amicizia?

Per Marin decisamente uno dei grandi incontri che lo hanno accompagnato durante la sua lunga vita. Centrale dal punto di vista artistico, Pasolini è stato per Marin ciò che Contini è stato per Pasolini, gli ha aperto la strada all’editoria nazionale, l’ha introdotto presso alcuni dei grandi autori del Novecento italiano. Non sarebbe stato quello che è stato senza l’incontro con Pasolini prima e con Magris dopo a cui ha sempre riconosciuto i meriti di “scopritori”, assieme a Prezzolini e Carlo Bo.

Probabilmente Pasolini sarebbe stato quello che è stato anche senza l’incontro con Marin. Comunque, il loro è stato un affetto vero anche se puntinato di chiaroscuri, lo scrive lo stesso Pasolini nella lettera al poeta gradese del 18 marzo 1955, da incomprensioni che non si sono dissolte ma sono diventate centri di scoperta di sé che non può mai avvenire senza la mediazione dell’altro, senza passare attraverso l’altro.

Quanto dello scrivere di Pasolini è entrato nel mondo poetico di Marin? E anche viceversa….

Poco o niente, i loro orizzonti di riflessione e produzione poetica, artistica, non si sono mai incontrati né avvicinati abbastanza per comunicare.

L’autore:

Biagio Marin nasce il 29 giugno 1891 nell’isola di Grado, in provincia di Gorizia. Si forma presso il locale ginnasio di lingua tedesca dove incontra il giovane filosofo Carlo Michelstaedter.

Nel 1911 si reca a Firenze dove ha modo di frequentare il circolo di intellettuali che gravitano nell’orbita della rivista “La Voce” di Prezzolini. Nel 1912 si iscrive alla facoltà di filosofia di Vienna. Con lo scoppio del primo conflitto mondiale viene arruolato come suddito asburgico; riesce però a disertare in Italia, chiedendo di prestare servizio da volontario.

Conclude i suoi studi di filosofia a Roma, quindi si dedica all’insegnamento, da cui però viene allontanato per contrasti con il clero locale. Dopo vari impieghi trova un lavoro stabile come bibliotecario presso la sede triestina delle Assicurazioni Generali. Inizia a pubblicare i suoi versi in dialetto gradese nel 1912, ma dovrà aspettare una quarantina d’anni, con l’inserimento delle sue poesie nella celebre antologia della “Poesia dialettale del Novecento” a cura di Pasolini e Dell’Arco, per iniziare a raccogliere i primi riconoscimenti dalla critica più attenta (da Bo a Magris). Tradotto in varie lingue, vincitore dei premi Bagutta, Viareggio e Feltrinelli per la poesia, viene candidato al Premio Nobel nel 1981. Autore di una sterminata opera in versi e in prosa, in buona parte ancora inedita, Marin si spegne alla vigilia di Natale del 1985 a novantaquattro anni.

Il curatore:

Pericle Camuffo è nato a Grado (Gorizia) nel 1967. Si è laureato in Lettere all’Università di Trieste, con una tesi sul rapporto tra filosofia e la poesia in Biagio Marin.

Ha pubblicato per le edizioni della Laguna il romanzo “Figli delle stelle“, avventura on the road di un gruppo d’amici sulle infinite strade dell’Australia, e per La Bottega del Caffè Letterario di Roma “Cose dell’altro mondo“, libro che racconta un viaggio in Nuova Zelanda.

Per Stampa Alternativa ha pubblicato i libri “Walkabout. Ventimila chilometri sulle strade dell’Australia“, nel 2004, e “United business of Benetton: sviluppo insostenibile dal Veneto alla Patagonia”.

Con Nicoletta Buttignon ha curato e tradotto in italiano l’antologia di poesia aborigena “Inside Black Australia” (Qudu libri 2014).

Recentemente ha pubblicato con Stampa Alternativa i volumi “Alla fine del mondo, la vera storia dei Benetton in Patagonia”, assieme a Monica Zornetta, e “Viaggio senza comitiva. Patagonia e Nuova Zelanda”.

Il suo libro più recente è la raccolta di racconti “Compro oro. Pago in contanti”, Qudu 2020.

(Biagio Marin “El critoleo del corpo fracassao. Litànie a la memoria de Pier Paolo Pasolini” pp. 80, 14 euro, Quodlibet 2021)

Immagini —————————

Rifugi intimi

Dieci dipinti

di Barbara Lo Faro

Voce d’autore —————————

Geometria in scatola … … …

Luigi Auriemma, “Visioni sospese”

di Giovanni Fierro

Sorprende lo scrivere di Luigi Auriemma, perché i testi del suo “Visioni sospese” sono temerari, trovano l’audacia e scardinano i perché consolidati. Si fanno continue domande e hanno l’osare di non accontentarsi delle risposte, quelle più rassicuranti.

Lavora nel dilemma del linguaggio, nella necessità di riformare segni e significati, in una immersione completa in quella che è la comunicazione (non solamente artistica) del nostro tempo e della nostra società.

Il titolo, “Visioni sospese”, è così una dichiarazione di intenti, per individuare quei “pochi segni minimi/ indispensabili nello spazio/ per formulare l’enigma nel quale/ illuso l’occhio cade”, in attesa di una necessaria nuova definizione.

Auriemma mette sulla pagina anche gli “scarti d’artista/ inutile pittura/ immagini inutili”, per spingerli in un cortocircuito con la poesia e tanto altro, in un vortice necessario per uscire dal consueto, perché chi vuole essere poeta “Non si ferma lì/ … … … … … … … … … … … …/ va oltre”.

Ecco, i testi di “Visioni sospese” si nutrono di lettere, di parole; ma anche di punti sospensivi, che sono molto presenti. Costruiscono trame, a volte minime altre più corpose, e sempre portano un loro valore, un loro evocare: a volte sono la firma di una assenza, altre la testimonianza di un tempo passato, altre ancora una attesa che si protrae nel futuro…

Lo scrivere dell’autore è anche un accendersi continuo di pensieri, urgenti e necessari per riformulare sensazioni e percezioni, “fino al punto che i miei pensieri/ non fanno parte del mio pensare/ vorticano immagini confuse/ si contorcono nella mia mente/ si avviluppano sempre più”.

È fondamentale il loro cercare corpo, per entrare nel vissuto e trasformarsi in esperienza, quando “il ritratto non è ancora terminato/ i colori si sottraggono allo sguardo/ resiste solo il tuo sorriso”.

Ecco, anche il riconoscere un sorriso diventa un attestato di appartenenza, ma solo se si ha il coraggio di soverchiare ogni consolidata gerarchia, anche di naturale provenienza umana, “disegnando traiettorie/ determinando luoghi” per nuove geografie emotive.

Luigi Auriemma esplora anche il tema del tempo, relazione assoluta con lo stare al mondo e con la sorgente del fare arte: “sul mio quadrante le ore/ sono in anticipo/ sull’ora della morte”. Per “… … … meditare la presenza … … …”.

La sfida è il trovare il luogo preciso dove “mondare la carne/ dilavare la parola/ nella carne del linguaggio/ non si legge la parola/ ma solo un suo piccolo frammento/ A … B … C … D …”.

E al tempo si ritorna, in questa definizione di poesia come laboratorio aperto, senza la paura di mettere sulla pagina “l’arco del nostro tempo/ … tempo della psiche dove/ si precisano mostri … tra …/ ciò che è accaduto e/ ciò che accadrà … …”. Una autentica accensione d’autore da cui ripartire.

Dal libro:

Di bocca … … …

un lamento … … …

… parole silenti … …

… … … … … … … … …

viaggi amari di fertili nude

veli di gelo

narici all’aria

bolla d’equilibrio

sul confine blu

labile liquido di lacrime scure

… … … … … … … … … … … … …

geometria in scatola … … …

fragile parola morente

vergini verso … vertigini

di fantasma o discordante fantasia

di un corpo allattato

… … … … … … … … …

rive sognate …

seni …

occhi sognanti … … … … … …

mute labbra … … … … … … …

… … … … … … … fiori bagnati.

*

Volano alto

… … … … … …

a volte in basso

in formazione sciolta

o in libera caduta

si inseguono

lasciano scie gioiose

striduli garriti

fluide essenze esotiche

… … … compiono … … …

acrobatiche evoluzioni

come il virtuoso giro

di una giostra aerea.

*

Inabissarsi nel vuoto

di quel vuoto generativo

che ti colma

ti satura e ti sutura

… … …

fino ad essere pieno

del vuoto che crea

potenzia in te nuova energia

calarsi in quel vuoto

per raggiungere l’origine

delle ferite

… … … … quelle ferite … … …

che si stanno ricucendo

dentro il mio corpo

vuoto di energia

… … … … … … … … … …

… … … … … … … … … …

giunsi a Roma

in orario.

Intervista a Luigi Auriemma:

di Giovanni Fierro

Mi sembra che il tuo scrivere abbia un obiettivo ben preciso: frammentare gli oggetti del tuo esplorare (arte, umanità, espressione, società…), per avere la possibilità di poterli analizzare in ogni loro più minuto particolare. È così?

Sì è così. Senza evocare dissertazioni filosofiche sul tema del frammento, per quanto mi riguarda è molto semplice. Il frammento è per me una parte del tutto che contiene il tutto.

Analizzando il frammento è più semplice trovare la via per comprendere l’intero: è come studiare la cellula per capire la complessità del corpo. Cerco di indagare il frammento per trovare quello che di più piccolo esiste, il microcosmo, e metterlo in relazione con la totalità del macrocosmo. Il microcosmo e il macrocosmo sono facce indivisibili della stessa medaglia in relazione fra loro.

In alcune mie opere visive esprimo questo mio approccio di indagine e di conoscenza utilizzando veri e propri ausili ottici come lenti d’ingrandimento e microscopi. In questa fase la mia conoscenza acquisisce una valenza visiva, si trasforma in una questione di visione, di sguardo.

L’interesse e l’esigenza di studiare il frammento deriva non dalla volontà di frammentare l’immagine, sia quella visiva che quella letteraria, ma dalla possibilità di una diversa ricostruzione di senso: partendo proprio dal frammento e fermarsi prima che l’immagine diventi banalmente solo una realtà retinica, quella visiva e mentale, quella letteraria.

E in filigrana si nota un tuo voler dare ordine ad un disordine d’espressione che, ora come ora, è imperante nella nostra società. Ti ci ritrovi in questo?

Più che di ordine parlerei di armonia. L’armonia dell’universo è regolata da leggi fisiche e matematiche, la natura ad esempio si sviluppa progressivamente su regole matematiche come la sezione aurea.

Come sappiamo l’armonia fin dalla classicità è stata considerata la misura tra e dei rapporti tra le leggi rigide scientifico-matematiche, sia per quanto riguarda la teoria meccanicistica che quella organicistica, che fa dell’universo una complessa rete di relazioni tra le varie parti e il tutto. Il caosmo diventa cosmo.

La società a partire dalla modernità si è allontanata da questa armonia, il mio vuole essere solo un tentativo di riavvicinamento.

I tuoi testi oltre alle lettere, alle parole, si nutrono anche di punti sospensivi, che sono molto presenti. Costruiscono trame, a volte minime altre più corpose, che sono parte integrante del tuo dire. Ma cosa rappresentano nello specifico? Perché a volte sono la firma di una assenza, altre la testimonianza di un tempo passato, o anche una attesa che si protrae nel futuro….

I punti sospensivi sono la parte trasparente di una scrittura opaca.

Sono vere e proprie sospensioni del pensiero; non creano fino in fondo immagini di pensiero ma sospensioni, da qui il titolo della raccolta “Visioni sospese”.

Nella trasparenza chiunque si può posizionare con la propria immaginazione e procedere in un proprio percorso interpretativo, a differenza dell’opacità che offre poche possibilità in quanto già espressione di un pensiero concluso e indirizzante.

Nello specifico delle mie poesie, i puntini sospensivi, concorrono a creare “tranelli semantici”, ovvero a non definire, a non cristallizzare né significati né significanti. Sono pause di stallo nel dire della scrittura, sono respiro prima del formarsi della parola. Non sono mai silenzio ma un diverso modo di dire, per questo a volte sono mancanza di presenza e non assenza, a volte, tempo sospeso tra passato e divenire.

Ecco, il tempo. È un protagonista importante di “Visioni sospese”. In che modo? Con quali prerogative e quali sviluppi?

Come dicevo prima, il tempo è un tempo sospeso in un vuoto limbico.

Il mio concetto di tempo non ha una struttura lineare, dove gli eventi si susseguono cronologicamente, con direzione univoca determinando un passato, un presente e un futuro ma una struttura circolare, più precisamente a spirale dove passato, presente e futuro si sfiorano o addirittura si sovrappongono.

In “Visioni sospese”, quindi, il tempo non è determinato ma è un tempo elastico, fluido, che si sovrappone, si relativizza proprio come in una visione non di tipo visiva ma mentale, interiore, psichica. Non immagini ma pensieri.

C’è molto pensiero in questi tuoi testi. Ma è sempre un pensiero urgente, che ha bisogno di trovare il proprio corpo per raccontarsi, per vivere di relazione. Può essere una sua possibile lettura?

Il pensiero è il legante fra le relazioni tra le parole; è origine e sviluppo di percorsi intessuti sulle architetture della mente che parte da un corpo in cerca di altri corpi.

Nel caso delle mie poesie, il pensiero si racconta nei viluppi vorticosi dell’esigenza di esprimersi nell’urgenza che hanno le parole nel comporre i versi: è il dirsi della scrittura prima che diventi riflesso di sé stessa.

Il concetto d’urgenza del pensiero che si annida nel corpo dei versi e nella scrittura è uguale a quello che sperimenta costantemente il corpo fisico rispetto alla morte.

La morte è limite che produce urgenza alla vita.

La cosa bella, che innesca il tutto penso, è il tuo testimoniare di come facilmente ci si chiude nelle proprie sicurezze, nei propri limiti in cui trovare riparo. E queste tue pagine invece cercano di sabotare tutto questo. “Visioni sospese” è questa ricerca di continuo movimento?

Il movimento in “Visioni sospese” è il movimento della scrittura, che si avvolge su se stessa, trascinando con sé il pensiero che l’ha generata: è un continuo sabotare la propria esistenza.

A volte è imminente, a volte carezzevole, altre volte si veste d’urgenze, in altre diventa mentale, a volte indagatrice, dove indaga falsamente i “moti dell’anima”. Altre volte si fa storia, ricordo; a volte allusiva, elusiva, complice, complessa, semplice; a volte si interroga e a volte interroga, si fa enigma e a volte leggera come una piuma.

Nelle variegate apparenze, essa, nelle pagine di questo libro si approccia a se stessa mettendo in campo un percorso auto sabotante nel tentativo di perdere opacità per acquisire trasparenza.

Il tuo fare poesie che rapporto ha con il tuo fare arte?

Un rapporto simbiotico. Nascono da input identici, hanno la stessa genesi, veicolano lo stesso pensiero in forme diverse: a volte si sovrappongono.

L’autore:

Luigi Auriemma è nato a Napoli nel 1961.

È artista e poeta. È fondatore e coordinatore della rivista d’arte “LEONARDA”.

Ha pubblicato articoli per le riviste “Art a part of culture” e “Lobodilattice”.

Sue poesie sono state pubblicate in varie riviste come “Match”, “Leonarda”, “Eco”, “Starter”, “La morte per acqua”, “Frequenze poe-tiche”, “Dialogue” e antologie come “La Clessidra”.

Suoi testi poetici figurano in vari cataloghi d’arte.

Dal 1988 ad oggi ha partecipato a numerose esposizioni personali e collettive tra le più importanti ricordiamo: “TAKE CARE PROJECT”, Fondazione 107, Torino, “Da una trifora sul cortile dell’attualità”, Area24space (Napoli), “Corpus Carsico”, Certosa di San Giacomo (Capri), “Per-formare una collezione”, Museo MADRE (Napoli), “Lo dovevi fare anche tu”, rassegna video (Napoli), “Paleocontemporanea”, Basilica di San Gennaro extra moenia (Napoli), “Tema affidato all’altrui capacità di interpre-tare o indovinare” allo Studio d’arte Casagrande (Roma), “ENIGMA” nella galleria “L’Opificio” (Benevento), “RITRATTI” nella galleria “Arco di Rab” (Roma), “Trilogia”nella galleria d’arte moderna di Cento (Ferrara), “Opera morta” nella galleria “Piano Nobile” (Perugia) e “Ipotesi arte giovane” Flash Art Milano. Sue opere sono inserite in collezioni pubbliche e private.

(Luigi Auriemma “Visioni sospese” pp. 49, 14 euro, Joker edizioni 2022)

Immagini —————————

La mia solitudine

Dieci dipinti

di Barbara Lo Faro

Ti racconto ———————————

Io appartengo al fiume

Sonia Aggio, “Magnificat”

di Roberto Lamantea

Ondine, sirene, la letteratura è ricca di creature d’acqua. Il mare, il lago, il fiume, hanno la trasparenza di un acquarello o il blu infinito di un olio antico; l’acqua genera la vita ma può cancellarla, come una divinità. L’alluvione di maggio in Emilia Romagna ha risvegliato fantasmi antichi e paure ancestrali; un’altra alluvione, quella del novembre 1951 in Polesine, è nei ricordi dei più anziani e in vecchie fotografie in bianco e nero. Una di quelle foto, un cavallo che arranca nell’acqua, foto virata a colori, è la copertina di “Magnificat”, il primo romanzo di una ragazza di 28 anni, Sonia Aggio, pubblicato da Fazi.

Nata in Polesine, Sonia Aggio vive nei luoghi che in quegli anni lontani furono devastati dalla piena del Po. Laureata in Storia all’Università Ca’ Foscari di Venezia, lavora come bibliotecaria a Ceregnano. La gente ha memoria del tempo e, prima di diventare storia, la cronaca si trasforma in leggenda.

Prima di scrivere il romanzo (ma è già pronto il secondo…) Sonia ha pubblicato su lit-web dei racconti, è stata finalista al Campiello Giovani, rivelando subito una scrittura affilata e tesa, qualità che si ritrova in “Magnificat”.

Ambientato a Frassinelle, 1.328 abitanti, vicino ad Arquà Polesine, il libro deve il titolo alla “Madonna del Magnificat”, una stupenda tempera su tavola di Sandro Botticelli (1445-1510), un tondo del diametro di 118 centimetri dipinto nel 1483 circa, esposto agli Uffizi di Firenze. Quella tempera del tardo Quattrocento nel romanzo si trasforma nell’icona di un’edicola votiva, immagine che il lettore non vede mai ma la cui presenza è inquietante come un presagio. Che volto ha la Signora dipinta in quell’icona? Che cosa rivela? Si sa solo che il vederla incute terrore.

Nilde e Norma sono due cugine, le loro mamme sono state uccise in un bombardamento nel 1944. Negli anni le due bambine crescono come sorelle, fino a quando Norma comincia a comportarsi in modo strano. La ragazza fugge nella campagna ogni volta che arriva un temporale, corre nella pioggia, va verso il fiume, le rive, il canneto, quando torna ha qualcosa di spaventoso, sembra una creatura nera d’acqua, fango e canne. È il primo brivido. È come se in una narrazione di cristallo il vetro s’incrinasse e i fili divenissero via via una rete, forse una prigione. Oltre che nel tenere la tensione della trama elidendo ogni confine tra reale e fantastico ma mantenendo il climax di entrambi, Sonia Aggio è bravissima nel “catturare” il lettore in una spirale che per buona parte delle oltre duecento pagine del libro sembra senza risposta.

“C’è qualcosa di solido e argenteo che si muove là in mezzo” tra i campi alla luce dei lampi: “Quando torna – al tramonto o a tarda notte – [Norma] ha i piedi nudi e sporchi di fango, ma i suoi capelli sembrano di bronzo, il suo viso splende come la luna, e fissa ogni cosa con gli occhi spalancati, pieni di eccitazione”.

La ragazza è aggressiva, storce il braccio alla cugina, la graffia, la morde, e fugge, come a un richiamo selvaggio, feroce, si tuffa nella notte e nell’acqua nera. Nilde “ha paura di Norma: ha gli occhi troppo blu, una sfumatura azzurra sulla pelle come uno spettro”.

Intanto arriva la piena del Po. È il 14 novembre del 1951: gli argini si rompono, la gente fugge su mezzi di fortuna, auto, camion, carri, l’acqua uccide giovani, vecchi, bambini, annega migliaia di animali. I racconti sono orribili. All’evento storico la scrittrice dedica la parte centrale del romanzo con occhio da cronista, prosa plastica, dolore. Ma anche l’alluvione non è solo cronaca o storia, o solo contesto: c’è come una maledizione, l’avevano detto le donne del paese, al parroco don Mario, di non spostare la statua della Madonna della Vigna dalla cripta dove era custodita da secoli: avrebbe portato sciagure.

Ed ecco che l’autrice, come una regista, fa tornare il lettore nel contesto di una vicenda inquietante, cupa, misteriosa. Un incubo. Persino l’immagine di una mandria in fuga sembra un’allucinazione; i corpi dei bambini – sei, sette anni – mangiati dai topi sono puro orrore.

Norma continua a fuggire. Nilde la insegue, la raggiunge in mezzo ai canneti, sulle rive del fiume, nella pioggia e nella notte, la cugina è violenta, la caccia, la ferisce, l’avverte di non cercarla più. Nilde è devastata. Fino a quando la ragazza dai capelli d’oro a casa non torna più.

Ci sono ombre, figure buie. Hanno un odore stagnante, di putrefazione. Le loro voci sono incorporee. Qualcuno parla a Norma; un’ombra nera; figure spaventose alte nel cielo. “Io sono la Madonna della Vigna, sono Colei che dilania”; “Io sono la Madre degli Incubi”; “Io sono la Signora del Fiume”.

E Norma ha un’agnizione: “Io appartengo al fiume”. Era nella chiesetta, quell’immagine: D-O-M Domina Fluminis. “Il lampo è un battito di ciglia, e la chiama. Il tuono assomiglia al rintocco di una campana, e la chiama”; “guarda in alto: nel cielo ci sono due occhi bianchi, e una bocca sorridente”. Chi è? O cos’è? Lo deve scoprire il lettore.

“Magnificat” è un romanzo gotico, un thriller metafisico, un horror psicoanalitico, tramato di cupe leggende, a metà tra un mondo e l’altro, tra spettri, fantasmi, allucinazioni visive e sonore, tra realismo magico e racconto storico, incubo e resistenza della coscienza. Ma ci sono anche righe come queste: “Mentre torna a casa ondeggiando per evitare le pozzanghere, il vento raccoglie le nubi viola e le spinge verso il mare. Il sole arancione del tramonto torna a sfolgorare: gli alberi, i tetti lavati splendono, la terra profuma. Un airone bianco spicca il volo davanti a lei”: è un acquarello giapponese.

Un libro inquietante, certo. Ma è un libro che rivela una scrittrice che, a nemmeno trent’anni, sa tessere trama e ordito con un’abilità di scrittura già matura: mano sicura nel ritrarre ambienti e personaggi, luci e colori, prospettive e sguardi, e di tenere alta la tensione anche nelle sequenze storiche.

A margine un omaggio a Cibotto, al suo “Cronache dell’alluvione” (1954, Neri Pozza) nella figura – appena accennata – del giornalista Gian Antonio.

L’ultima riga del libro rilancia l’enigma. Nella postilla in corsivo “Notizie dalla Grande Pianura” l’autrice scrive: “Vicino e lontano, passato e presente – qui sono la stessa cosa”.

Intervista a Sonia Aggio:

“Magnificat” è un romanzo che si legge su più piani: è thriller metafisico, horror psicoanalitico, tra visioni, sogni, allucinazioni, leggende popolari, ma in una solida cornice storica, l’alluvione del Polesine nel novembre 1951: alla base di tutto si sente un forte lavoro di lettrice. Quali sono i libri che più di tutti ti hanno fatto innamorare della letteratura?

Il primo libro che ricordo di aver letto (e riletto) da sola è “Streghetta mia” di Bianca Pitzorno. Poi, sempre di Pitzorno, “Ascolta il mio cuore”, che mi ha entusiasmato per la presenza di una bambina-scrittrice.

Ma credo che le cose abbiano cominciato a cambiare con i libri di Cornelia Funke, “Cuore d’inchiostro” e “Il Re dei ladri”, che mi hanno svelato il mistero e il potere delle storie.

E poi, certo, i libri “da adulta”: “Memorie di Adriano”, “Lolita”, “Wolf Hall”, “Memorie di una geisha” – e tanti altri che mi hanno trasformata, in un modo o nell’altro.

Le pagine sull’alluvione sono scritte con realismo da cronista, precisione storica e “sguardo” da giornalista: come ti sei documentata su quel tragico evento?

Premesso che alcune scene contenute in quelle pagine sono frutto di racconti, di fotografie e di filmati assorbiti durante l’infanzia. È stato piuttosto facile recuperare quelle testimonianze: i materiali sull’alluvione del 1951 sono numerosi e facilmente reperibili. Questo mi ha aiutato dal punto di vista storico-scientifico, ma rimaneva una grossa lacuna riguardo all’esperienza umana.

Fortunatamente ho avuto la possibilità di intervistare diversi testimoni, che mi hanno offerto il loro prezioso punto di vista su questa vicenda.

Come è nata l’idea del romanzo? È una storia che avevi in mente da tempo – anche perché parli della terra dove sei nata e vivi – e via via ha preso forma o il testo è nato di getto? Quali sono i “tempi” della tua scrittura?

“Magnificat” è nato – come spesso mi accade – come racconto. Un nucleo molto forte, che in questo caso è ovviamente la giornata del 14 novembre 1951, e uno sfondo molto vago. Questo è accaduto prima del 2017. Ora, le storie si dividono in due generi: quelle che si concludono con la prima stesura, e quelle che esigono maggiori attenzioni e a cui, per citare Nabokov, prima o poi crescono “gli artigli e le ali di un romanzo”.

Nel 2018 mi sono resa conto che “Magnificat” apparteneva a questa categoria: a questo punto è stato necessario creare una vicenda più strutturata, che si è arricchita ed evoluta stesura dopo stesura. Ho impiegato quasi tre anni per arrivare a una versione soddisfacente.

Quanto ha influito nella composizione del romanzo il dipinto di Botticelli “La Madonna del Magnificat”?

Molto. Il cherubino vestito di arancione del quadro mi ha dato l’ispirazione per l’aspetto di Norma, caratterizzata nel libro da una bellezza ultraterrena e da forti contrasti.

Il quadro è poi entrato nella storia: la nascita di Norma ricalca infatti quella di Clorinda, l’eroina della Gerusalemme liberata.

In tutto il libro è forte la presenza della natura e del paesaggio, anzi natura e paesaggio sono protagonisti alla pari dei personaggi: spazi e prospettive, colori, persino gli odori. È così?

Sì. L’obiettivo era far sì che il lettore percepisse il luogo e il momento con tutta la precisione possibile. Questa storia, che si sarebbe potuta svolgere ovunque, doveva essere una storia sul Polesine del 1951. Per ottenere questo risultato, la dimensione sensoriale riveste un ruolo fondamentale.

Nell’ultima riga scrivi: “Vicino e lontano, passato e presente – qui sono la stessa cosa“. Qual è il tuo rapporto con la tua terra?

Un rapporto di passione e frustrazione, perché molti degli aspetti che amo del Polesine riguardano spesso il passato, solo a volte il presente, quasi mai il futuro.

L’autrice:

Sonia Aggio è nata nel 1995 a Rovigo. Laureata in Storia all’Università Ca’ Foscari di Venezia, è bibliotecaria a Ceregnano.

I suoi racconti sono stati segnalati più volte al Premio Calvino e al Campiello Giovani. Tra il 2018 e il 2020 ha collaborato con il lit-blog “Il Rifugio dell’Ircocervo”; ha pubblicato diversi racconti su “Labar Magazine”, “L’Irrequieto”, “Narrandom”, “Altri Animali”.

“Magnificat” è il suo primo romanzo.

(Sonia Aggio “Magnificat” pp. 206, 17 euro, Fazi 2022)

Immagini —————————

Nel mio angolo

Dieci dipinti

di Barbara Lo Faro

Ti racconto ——————————-

Quelle luci d’aprile che stanno nel fiume

di Luca Buiat

Oggi passo tutto il pomeriggio qui, sulla riva dello Judrio.

Ho lasciato la mia bici sopra una radura, se ne sta lì immobile, pronta a ripartire con la luce intermittente accesa.

Ma io ora mi fermo, e imparo a curare la mia esistenza attraverso il Piccolo Dio che passa nello scivolare del fiume d’argento.

Mi piace stare in bilico, in quel contrasto di resistenze, sulla linea sottile che scorre tra l’adrenalina di una corsa sfrenata in bicicletta e la solitudine, la pace che sento durante una sosta nei paesaggi verdi e desolati del Nord-est.

Quelli che hanno ancora la primavera piena di vita, quelli che si trovano proprio qui, tra il Friuli e la Slovenia.

Me ne sto raccolto e sospeso come se fossi un grappolo d’uva bianca, maturo e radioso, attaccato alla vite, con uno sguardo ampio guardo tutte le luci d’aprile che stanno nel fiume.

M’invento e scopro nel mio corpo un nuovo arto uditivo, lo lancio attorno al fiume come se fosse una lenza di una canna da pesca, una sonda/amo percettiva fatta apposta per ascoltare tutti i suoni acquatici.

Per oggi ho scelto il canto sacro del fiume, il riposo e la contemplazione di ogni piccolo riflesso di questo sole dolce di miele sulla corrente.

Mi trovo in questa piccola gola della media valle del fiume, sotto una grande parete rocciosa, una naturale cassa di risonanza che amplifica i suoni che si fanno espandere dalla pietra viva.

Mi apro, come se fossi un fiore giallo pronto a raccogliere tutta la dolcezza che si posa sulle rive.

Fiore di tarassaco che si stende con i suoi petali di limone acre sulla sponda del fiume, dove sta sospesa e splende la luce.

Lascio che la vita s’incarni in quella cresta d’acqua che cade in un gorgheggio lungo un balzo dei massi.

L’acqua gratta i sassi che stanno aggrappati al greto del fiume. Trovano una celebrazione i sassi, dopo la lunga stagione delle grandi e gelide ombre dei monti, se ne stavano impassibili e racchiuse, nella terra di gennaio.

Vibrano adesso in ogni nuova nota riflessa nelle luci d’aprile. Oscilla sul filo del fiume, una trama di intrecci luminosi, la sua alternanza nelle ore pomeridiane influisce sulle sfumature, sulle tonalità delle pietre, dentro l’erba nuova, sulle foglie verdi degli alberi che stanno nel cielo, sopra il fiume.

Lascio che tutta la dolcezza del sole s’impossessi di me, come se fossi appena nato qui, sulla riva del fiume, lasciandomi andare, lasciandomi cullare nello stordimento dei primi giorni d’aprile.

L’autore:

Luca Buiat è nato a Cormons nel 1971.

Il piacere nei libri lo scopre da ragazzo grazie alla lettura de “La natura ci parla” di Herman Hesse.

Dopo questo libro inizia a scrivere piccoli racconto e poesie.

Appassionato di paesaggi naturali che preferisce attraversarli a piedi o in bici, Buiat pensa che sia già tutto scritto. Occorre a “noi” osservatori percepirne la lingua che sentiamo in mezzo ai nostri passi.

Da qualche anno ha iniziato a frequentare i corsi di scrittura creativa che si tengono all’UNITRE di Cormons.

Partecipa a letture e reading in rassegne poetiche e letterarie.

Immagini —————————

Lover

Dieci dipinti

di Barbara Lo Faro

Voce d’autore —————————–

Arrivare in un tempo ancora buono

Fiorella Frandolic, “Fermo immagine”

di Ilaria Battista

Ci sono giorni buoni per il silenzio e giorni buoni per il coraggio di farsi capire, giorni in cui sognare il mare e la libertà e giorni in cui si sogna di aver ancora tempo di vivere.

Ci sono giorni in cui le mani si stringono nella fortuna e gli abbracci riempiono piazze e solitudini.

Ci sono giorni che iniziano tutti uguali e giorni che ogni gesto è una mossa azzardata su una scacchiera dove cavalli e pedoni si muovono senza partita.

E ci sono giorni dove le parole sono unica speranza e unica consolazione, unico ricordo e unica vita, e le parole si mescolano in versi e in immagini e trovano forse un po’ di pace e un po’ di coraggio per prendere nuove e vie, e ritrovarsi, forse, di nuovo a casa.

E le parole di Fiorella Frandolic, nella sua nuova raccolta poetica “Fermo immagine”, sembrano trovare la via di casa, negli affetti, nei ricordi, nelle tenerezze di un tempo forse una volta migliore.