Dopo l’estate riprende il cammino di “Fare Voci” .

Ad iniziare dalla voce d’autore di Caterina Camporesi e le sue tre raccolte poetiche a titolo “Poesie / Poezija”, tradotte in serbo da Vesna Andrejević, che nell’intervista ci racconta della poesia della Camporesi e del lavoro del traduttore.

La voce d’autore è anche quella di Giacomo Vit, che nella sua antologia “Vous dal grumal di aria” raccoglie quarant’anni di poesie in friulano; ed è quella di Gaia Giovagnoli, il suo esordio “Teratophobia” è opera di spessore.

Il tempo presente è contenuto negli inediti di Benny Nonasky, nello scritto dedicato ad Emily Dickinson di Sabrina Pichierri, nel ‘Masar’ di Michela Scarazzolo e nelle tre poesie di Deborah Žerovnik.

Le immagini sono i sette quadri di Diego Valentinuzzi.

Buona lettura

Giovanni Fierro

(la nostra mail: farevoci@gmail.com )

Immagini —————————-

Souvenir in cartolina

Sette quadri

di Diego Valentinuzzi

(tecnica mista su tela 60×50 cm)

Voce d’autore ———————–

Un porto ai sé nascenti

Cristina Camporesi, “Poesie / Poezija”

di Giovanni Fierro

Tre raccolte differenti, ma unite dalla vicinanza di pubblicazione, e tradotte dall’italiano al serbo.

È questo il ricco contenuto del volume “Poesie / Poezija” di Caterina Camporesi.

È l’occasione anche per ritornare su di un periodo di scrittura veramente intenso e significativo, all’interno del quale la Camporesi ha fissato i valori e le forme del proprio fare poesia.

Tre libri, ad iniziare da “Solchi e nodi”, pubblicato da Fara editore nel 2008, nel quale i testi brevi e decisi dell’autrice hanno da subito mostrato il proprio respiro, che deve molto alla forma haiku e propone la poesia come una forma di scultura, capace di trattenere qualcosa che può rimanere.

E in queste pagine è chiaro e leggibile un suo intagliare il tempo, portandolo al cuore del dire: “vortici di pensieri si lanciano/ in grotte nere”.

Il passo successivo è la raccolta “Dove il vero si coagula” (Raffaelli Editore, 2011), prova poetica che fa un ulteriore passo in avanti, riuscendo a far diventare il suono della scrittura una vera e propria narrazione.

In questo volume tutto è proteso verso una tensione vitale importante, dove “la mancanza si conquista/ adagiandosi in porti inviolati”. È quindi un invito a continuare la ricerca.

Sono pagine di un fluire continuo, dove le immagini sono messe in vicinanza e anche in sovrapposizione. È un accendersi continuo, e la Camporesi trasforma il vissuto in significato, fa durare il tempo; è una poesia che diventa riferimento riconosciuto.

Con “Muove il dove”, ancora edito da Raffaelli Editore nel 2015, l’autrice continua e ampia la propria scrittura costruita con i due libri precedenti. Scrittura che è ancor più limata, ridotta all’osso.

Queste sono pagine dove si ha netta la sensazione di una sospensione, quasi tra cielo e terra, “isole parole/ nell’attendersi”.

E dove lo smarrimento a volte è percepibile come nuova intonazione del vivere, e la sensualità delle parole usate porta nuova spinta al mettersi in gioco, al suo continuo rinnovarsi.

“Poesie / Poezija” è una trilogia che sottolinea lo spessore poetico della sua autrice Caterina Camporesi, e crea uno stare che rimane, necessario per ogni giorno.

Il progetto “Poesie / Poezija” ha la sua bellezza anche nelle traduzioni che Vesna Andrejević ha fatto in serbo, e che sono uscite in questo volume, edito da Cid Podgorica nel 2018.

Scrittrice e traduttrice, la Andrejević ha così permesso ai testi di Caterina Camporesi di trovare un’altra forma di espressione, in un lavoro accurato e importante.

da “Solchi e nodi” / “Brazde i čvorišta”, 2008

riposa in nidi di melo il vento

culla il ricordo del lungo viaggio

trattiene la corsa sui rami

di alberi genuflessi

u gnezdima jabučjim počiva vetar

čuva sećanje na dugo putovanje

zaustavlja huk na granama

među krošnjama povijenim

*

l’onda ghiaccia del reale

scuote rive del presente

profezie appese a vuoti

sporgono su torpore e buio

ledeni talas realnosti

potresa obale stvarnosti

predskazanja ovešana o praznine

strše nad otupelošću i tamom

da “Dove il vero si coagula” / “Tamo gde se istina zgrušava”, 2011

nel salvarsi

riconvoca flussi d’amore

nei solchi

nella tormenta

la mancanza si conquista

adagiandosi in porti inviolati

u spasu

priziva slapove ljubavi

u brazdama

u vejavici

čežnja se osvaja

dok se pristaje u lukama netaknutim

*

se il bene è essere

e fare male è il male

tenere il mare dentro

nella tempesta che imperversa

schiudere la porta alla parola

al lampo che la esplora

ako je dobro život

a tvorenje zlo

krmaniti morem u duši

u buri mahnitoj

odškrinuti vrata reči

u blesku što je razlučuje

da “Muove il dove” / “Tamo u pesničkom pohodu”, 2015

sulla soglia

di attesa sempre protesa

la ragione capitola

corrompe i cuori

a poco a poco

il poco

diventa tutto

il mai sempre

na pragu čekanja

vazdan u produžetku

razum se predaja

miti srca

malo pomalo

ono malo

postaje celo

a nikad uvek

*

s’incupisce lo sguardo

scaduto nel reale

muove il dove nell’altrove

tamni se pogled

ishlapeo u zbilji

izmešta se tamo negde drugde

L’autrice:

Caterina Camporesi è nata a Sogliano al Rubicone (Fc) nel 1944 e vive tra Rimini, la Garfagnana e Roma. Svolge attività di psicoterapeuta. Già condirettrice de “La Rocca poesia” e redattrice de “Le Voci della Luna“, collabora a riviste con recensioni, testi poetici e saggi inerenti al rapporto tra psicoanalisi e creatività.

Ha pubblicato diverse raccolte poetiche.

Suoi testi sono stati pubblicati in antologie e riviste.

(Caterina Camporesi “Poesie / Poezija”, pp.467, Cid Podgorica, 2018)

Intervista a Vesna Andrejević:

Quale è stato il lavoro da affrontare, nel tradurre queste poesie di Caterina Camporesi?

Nel caso della poesia di Caterina Camporesi, il lavoro di traduzione è stato abbastanza esigente.

Prima di tutto, perché è una poesia ermetica, abbastanza chiusa nei propri significati.

Poi, il fatto che si tratta prevalentemente di componimenti brevi che a volte assomigliano agli haiku della poesia giapponese. Il loro grado di concentrazione, e la semplicità lessicale degli echi retorici, non è stato di grande aiuto.

Anzi, si poneva il problema di mantenere il ritmo, la cadenza, la brevità dei versi che di solito sono i distici, abbastanza concisi, metaforicamente e semanticamente forti, e quindi la necessità di non far prevalere nella traduzione in serbo né le parole troppo “lunghe”, né il ritmo lento che a volte caratterizza il nostro poetare.

Poi, la lingua italiana che è al mio avviso la lingua più bella del mondo, e non solo per il suono e la melodia, ma anche dal punto di vista della ricchezza lessicale, è piena di assonanze che non ci sono nella lingua serba, caratterizzata da tante allitterazioni.

Alla fine, da questa particolare situazione di differenze linguistiche, è nato un fortunatissimo procedimento traduttivo che ha donato tanto alla traduzione, aiutandomi a trovare le soluzioni giuste.

In breve, quando si poteva, le assonanze “italiane” sono state scambiate con le allitterazioni “serbe”.

E pure rimate! Come inoltre si può vedere da questo esempio:

si placa l’irruenza hlapi žar žustrosti

nella sapienza u mudrosti

La Camporesi riesce a comunicarci gli enigmi poetici e filosofici più incomprensibili e difficili, da secoli irrisolvibili, come il domandarsi come nasce la poesia, dove va, come si muove, in che modo ci raggiunge…. e lo fa in un modo così “leggero”, e poeticamente bello, adoperando il solito principio secondo cui ogni cosa si può comunicare con una sola parola, prima ben pensata ed ideata (esserci è parola/ che all’azione spinge/ silenzio), e che poi ci regala delle immagini incantevoli che esplodono in diversi significati… “sprigiona folgoranti lampi/ il buio a lungo sigillato/ strinando arcaici ieri / dona al domani sentieri”.

Una vera magia poetica ed umana, no?

Nel panorama della poesia contemporanea, dove e come colloca lo scrivere di Caterina Camporesi?

La poesia di Caterina Camporesi porta sicuramente il timbro della poesia moderna. Lo si nota subito, appena si sfogliano le prime pagine delle sue ultime tre raccolte, che sono il nucleo di questa monografia poetica tradotta in serbo.

Non ci sono titoli per le poesie, né suddivisioni tematiche o citazioni introduttive. Il loro linguaggio è ricco di potenti metafore, il verso è sempre libero, le rime sono poche.

Il nucleo poetico tende ad allontanarsi da qualsiasi regola poetica, rispettando gli spazi bianchi che ogni tanto prevalgono sul testo. In breve, il suo è un cammino assai libero, una bella sperimentazione del movimento della parola e della sua piena potenzialità, che si rivela con fantasiosi nessi neologistici.

In breve, tutto è abbastanza “sciolto” e sempre in volo verso il lettore.

Nonostante ci sia una forte impronta ermetica, che dà una sfumatura particolare alla lettura, la poesia di Caterina Camporesi è molto personale e non si colloca facilmente nel panorama della poesia contemporanea.

Anzi, direi che, una volta ben letta e compresa con tanta pazienza, ci toglie il fiato con la propria sensibilità, a prima vista ben nascosta, ma sempre accompagnata con una sagacia assai vistosa.

Sono proprio delle perle, che la grande maestria della Camporesi custodisce e cura nel pieno profondo della sua anima poetica.

Cosa significa per lei essere ‘traduttrice’?

Scomporre per comporre! A volte pure “riscrivere” la poesia tradotta. Il grande Italo Calvino ha detto bene: “Tradurre è il vero modo di leggere un testo”.

Infatti, la traduzione è l’unica chiave universale per una buona lettura, ed un’interpretazione valida di un testo letterario. E nel caso della traduzione letteraria, ci vuole sempre un’assoluta e profonda dedizione ad ogni parola, virgola, pausa, al silenzio che sbuca dalla metalingua che batte con i propri significati.

Ecco perché la traduzione poetica è un processo abbastanza lento, molto imprevedibile ed a prima vista poco raggiungibile perché ci sono le parole, le espressioni, le locuzioni, che portano il timbro “intraducibile” di una lingua.

Ma è proprio qui che da traduttore si diventa autore, o almeno coautore del testo poetico.

Ė il momento di quando si arriva, con tanta fatica ed altrettanti dubbi, alla famosa “trasposizione creativa”. Però, non dimentichiamo che il traduttore è sempre la terza invisibile mano dell’autore.

Chi non è capace di stare in un silenzio creativo o nell’ombra “altrui”, è meglio che dimentichi l’idea di occuparsi della traduzione letteraria, tanto meno di quella poetica.

Questo è almeno il mio punto di vista, e lo dico sia da traduttrice che da scrittrice.

La traduttrice:

Vesna Andrejević (Belgrado) è traduttrice letteraria free lance, scrittrice e docente di Lingua e Letteratura italiana, serba ed internazionale.

Risiede e lavora in Serbia, partecipa a varie iniziative e manifestazioni culturali, concorsi e premi in Italia ed Europa.

Ha collaborato con varie riviste on line, pubblicando racconti, saggi di argomento letterario e traduzioni letterarie.

Ha pubblicato diverse raccolte di racconti e romanzi, meritando diversi premi internazionali.

Da un anno si occupa dell’organizzazione di eventi culturali, come parte del progetto interculturale Ponte-arcobaleno tra l’Italia e la Serbia, con la collaborazione della casa editrice Fara Editore di Rimini.

Come la kermesse Faraiana “Preghiera, coerenza, poesia…fonti di libertà” nei Balcani, in Serbia (2018), sui passi dei grandi personaggi della cultura, dell’arte e della spiritualità serba.

Immagini —————————-

La grande città

Sette quadri

di Diego Valentinuzzi

(tecnica mista su tela 60×50 cm)

Tempo presente ————————

Ecco il principio dell’attesa

Quattro inediti

di Benny Nonasky

.Affresco cauloniese.

Su battigie cosparse di nuvole e

bimbi sbandati nell’acchiappare

chicchi di pioggia romantica,

se ne va l’estate.

E con essa: la gallina dalle uova d’oro –

il mercato traslocato, il pomodoro

fresco e il lido di Sant’Ilarione.

Benvenute lumache al sugo.

Ma dove sarà, adesso, l’innesto che

configura il sogno di Dionisio?

Come vestirsi per la morte che insorge?

Il dialogo tra l’oleandro e il nespolo

consola la rondine frenetica nel riempire

valigie e vuoti complessi.

“Svaniamo insieme?”, chiedono.

Ma già tutto dorme.

Il silenzio catartico delle strade

investe i volti. Improvvisamente

un’eclisse disperde la coscienza.

Si urla sempre, ma ora l’eco

si sente e rimanda messaggi di

dolore e noia e disgrazia.

E la bestemmia perpetua.

E l’invidia dentro il sorriso

da vicina.

E una birra tira l’altra.

E l’oscurità cresce nei giorni

e il letargo colpisce

questo zoo sonnolente in balia

del sacramento domenicale.

Restano solo due rotonde e

una torre saracena –

ormai carcerata – case

ingorde che vogliono

il cielo senza saper parlare

la lingua delle stelle.

Ed ecco il principio dell’attesa –

senza scomporsi, come un reggimento

in trincea, una conserva

chiusa male, il nonno di chiunque

che fissa il moto delle auto dai

gradini della piazza, giorno presso

giorno, generazioni appresso –

il motivo ignaro pure a Dio.

.Il pareggio al parco.

Il sole cucinava gl’insetti in amore

un po’ ovunque,

e i bambini gridavano.

Correvano e gridavano.

Scivolano e gridavano.

Il sole bagnava l’erba –

un fiume verde immobile –

e i bambini potevano essere

api innamorate della botanica

del mondo o

semplici mostri che

correvano, gridavano e scivolavano.

Cristo, c’erano bambini e insetti

un po’ ovunque.

Allora, seduto a guardare il tempo

che non m’apparteneva, provai a fare

un calcolo statistico:

in quel prato, sicuramente,

c’erano più insetti che bambini.

Ma un bambino, per via della sua

massa corporea, poteva equivalere

a milioni e miliardi d’insetti

e, sì, in quel caso, ci sarebbero

stati più bambini che insetti.

Nessun pareggio.

C’è sempre qualcuno che predomina.

Dai primordi.

I bambini hanno i loro palloni,

gli alberi come porta, le panchine

e vaste aree cementificate con

altalene, scivoli, cavalli a molla.

Gli insetti sono ovunque, e questo

l’imprigiona nell’illusione

d’esser imperatori della terra.

Anche quando vengono schiacciati

ripetutamente.

Non posso che ammirare la loro

capacità di resistere.

I bambini colonizzavano i loro spazi

vitali, interrompevano le loro

consuetudini meccaniche:

mai come in quel momento c’era bisogno

d’una rivoluzione.

Ed ecco: si stavano coalizzando e

Colpivano da ogni lato.

Senza pietà alcuna.

C’erano pustole un po’ ovunque.

I bambini correvano, gridavano

e scivolavano.

Niente di tutto ciò avvenne.

Io, seduto a guardare cose che non

avvengono, ritornai al calcolo e

decisi che questo era un pareggio e

non ci sarebbe stata

nessuna partita di ritorno.

I bambini non comprendevano ancora

le loro capacità distruttive.

Neppure gl’insetti.

Dai primordi.

I bambini e gl’insetti

si sarebbero potuti coalizzare e

colpire da ogni lato.

Ci sarebbero state pustole e

infezioni intestinali un po’ ovunque.

Niente di tutto ciò avvenne.

Alla fin fine è tutta questione di

sopravvivenza; nella costante

cibo/sesso/riproduzione.

I cracker dei bambini, la fame vorace,

le briciole che generano, grassi e zuccheri

saturi buoni a sfamare l’intera fauna

del parco, che copula di continuo,

che non riconosce più la tradizione,

che sparge semi ovunque.

Un patto silenzioso di vita e morte.

Il pareggio che va bene ad entrambi.

.L’assolo del mare.

Leviga il mare i confini della terra.

Come plastilina plasma la costa

ed è un riassunto del mondo

la nave che divide l’orizzonte –

e se il celeste fosse un sintomo

sarebbe la dicotomia della vastità:

La religione del cielo,

L’insensatezza del materialismo umano.

Quindi fa cra-cra la rana

E mentre il cuore rotola nel buio della corrente,

Ci sono stati giorni carichi di sangue e paura,

Il suono delle fanfare argomentava

La sensazione di disagio, la cella

Si riempiva di bambini in marcia.

Ma nessuno. Nient’altro che buio.

Sì: leviga il mare l’assenza di pace.

Dove siamo stati ci siamo ritrovati.

Facciamo i conti, contiamo i nostri baci

Perché non è mai abbastanza,

Abbastanza la vita, abbastanza i campo santi,

La voce della luna tra i corpi assopiti.

.La coppetta azzurra.

(a Giovanni Giudici)

Seduto al bar – ennesimo bar con

ennesimo: libro, Roero Arneis, sigarette,

il sogno di una scodella di mais tostato

promessa e mai pervenuta – intorno a me

solo vecchi. Vecchi di ogni età,

e tutti con rigoroso gelato in coppetta

azzurra.

Mi domando come mai tanto estremismo.

Poi osservo le mie dita e noto rughe.

Guardo le circostanze oltre le vetrate

del bar e tutti sono allegri vecchietti

attenti a non inciampare e a maledire

qualcosa.

Mi accarezzo il volto e capisco chi sono:

un bambino raggrinzito che deve dire addio

alle sue macchinine e dinosauri in scala

ridotta. Variopinti: rosa lo stegosauro,

blu il T-Rex.

Prendo a rammentare una vita di:

omicidi malsani, sesso involontario,

test fasulli, gratta gratta Gratta&Vinci –

San Gennaro pensaci tu! -, spread e

frittate e zeppole con poco sale.

Affino il mio decadimento mentale.

Ormai solo la Gazzetta dello Sport

dona pathos ai miei oscuri anni.

Sono cieco ad ogni morale e voto

ancora la DC e sono convinto che

i giovani non sono più quelli di una

volta.

Mi domando come mai tanto estremismo.

(Disperazione omologata:

è un mondo che non se ne vuole andare.)

Poi osservo la mia mano prendere il gelato

in coppetta azzurra. È arrivato.

E non piango.

E non lo assaggio.

Avrà lo stesso solito sapore amaro di ieri,

quello di domani, di un mese fa, anni –

crociate, Roma ladrona, Hitler in perizoma –

fiorire e appassire, inutilmente.

L’autore:

Benny Nonasky è nato a Siderno (RC) nel 1987 e vive a Moncalieri (TO).

È finalista e vincitore di diversi premi e presente in diverse antologie in Italia e all’estero.

È attore e scrittore di teatro. Gestisce un blog dedicato alla poesia, venerdidipoesia.blogspot.com .

Ha pubblicato la silloge poetica “Nelle trasparenze caotiche di nuvola perpetua”, Ed. Montag (ottobre 2009), un quaderno poetico intitolato “Vestito a nozze, carne e trenta lamette”, GDS Edizioni (marzo 2010) e “Imàgenes Trasmundo” per Albeggi Editore, 2012.

La sua raccolta più recente è “La città delle mosche”, Gilgamesh Edizioni 2017.

Il suo sito: www.bennynonasky.it

Immagini —————————-

Visioni oniriche ma non troppo

Sette quadri

di Diego Valentinuzzi

(tecnica mista su tela 60×50 cm)

Voce d’autore ————————

Nel rivoltarsi del crepuscolo

Giacomo Vit, “Vous dal grumal di aria”

di Salvatore Cutrupi

“Vous dal Grumal Di Aria (Voci Dal Grembiule D’aria)” è il titolo dell’ampia e preziosa raccolta di Giacom Vit che comprende le poesie in friulano da lui scritte, nell’arco di tempo che va dal 1977 al 2017.

In ogni sillaba del poeta, in ogni accento dei suoi versi, in ogni cadenza del suo scrivere si respira friulanità così come c’è friulanità anche nel modo affabile e mite di porgersi all’ascolto degli altri, di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo di persona.

La poesia di Giacomo Vit ha un significativo occhio di riguardo per le persone deboli e fragili, ed in particolare gli emarginati, i moribondi o chi compie un gesto estremo per porre fine a una sofferenza psicologica:

Par Toni ch’a si à piciàt

“E nualtris, Toni, chi sinu?

Nualtris chi nu sin mai vignù abàs

dal nissu-nassu dal nustri sta ben

par slungiati ‘na man?

Nualtris chi nu sin mai rivàs a viodi

pi in là dal ort di ciasa nostra?

Tu, ades, ti la sas tuta la veretat,

ma ti stas sito, par da driu dai to vui

indurmididis…”

Per Antonio che si è impiccato

E noi, Antonio, chi siamo?/ Noi che non siamo mai scesi/ dall’altalena della nostra serenità/ per tenderti una mano?/ Noi che non siamo mai riusciti a vedere/ oltre l’orto della nostra casa?/ Tu, ora, conosci ogni verità,/ ma taci, da dietro i tuoi occhi/ addormentati…

Oltre alle persone che lui chiama per nome, in segno di stretta vicinanza al loro dolore, il poeta “racconta” anche i luoghi simbolo degli emarginati e spesso dei dimenticati, come gli ospizi di un tempo e i manicomi:

A lu clamin “ manicomi”

“… la dendri, distiràs tan curtii sors

a chei ch’a si s’ciartossein

cuant ch’a sìitin i sigus dal soreli

o cuant ch’a viodin cun vui frugàs

la not gotà stelis sfrissuladis

…s’a ciacarin, ogni peraula

ch’a sbrissa dai lavris

a è plomba di pouris vecis,

e ta li’ musis sùtis a lampin

i tramais intindùs dal distin”

Lo chiamano”manicomio”

..là dentro, stesi su cortili sordi,/ ci sono quelli che si scartocciano/ quando sentono le grida del sole/ o quando vedono, con occhi sciupati/ la notte che gocciola stelle sgualcite//… se parlano, ogni parola/ che scivola dalle labbra/ è intrisa di antiche paure,/ e sulle facce arse lampeggiano/ le tagliole preparate dal destino””

Nel dare voce agli ultimi e ai dimenticati (come nella poesia che segue), Giacomo Vit ci offre un’occasione per farci riflettere sulla condizione umana, e continua così quel percorso “etico” tracciato da importanti poeti friulani del suo tempo come Giacomini, Tavan, i Benandanti ed altri ancora che, in un’epoca di ricchezza, di egoismi e protagonismi, hanno avuto la sensibilità di dare dignità e memoria ai più sfortunati. Nel contesto del tempo di oggi, a mio avviso, entrano di diritto, in questi appassionati versi, anche gli immigrati, quei richiedenti in cerca di pace:

Cians vagabons

Cians vagabons

che tal remenassi dal imbrunì

a bain serciant parons,

ma a trovin doma ombrenis

par da driu dai veris,

zemà sort…

La not a crassolea,

a bat i piè

ta la scussa da la tiara.

A cainein,

ciocs par vei bivùt duta la luna,

foresc’ a’ na caressa…

Cani randagi

Cani randagi/ che nel rivoltarsi del crepuscolo/ abbaiano cercando padroni,/ ma trovano solo ombre/ dietro i vetri,/ sordo ansimare…La notte gracida,/ batte i piedi/ sulla scorza della terra./ Guaiscono,/ sbronzi per aver tracannato la luna,/ stranieri a una carezza…

Nell’ampia raccolta non poteva mancare il ricordo del grande Pier Paolo Pasolini di cui è impregnata tutta la poesia friulana del ‘900.

Giacomo Vit rende omaggio all’uomo e al maestro con questa lirica a lui dedicata:

Pierpauli

Pierpauli, in chel moment, cuant che i to’

ciaviei a doventavin sanc, e il to sassìn

a ti rabaltava intor il diu dai bes

e il so zemà di miseria, ti eris “Narcis”,

“ vistit di fiesta”, che dut content

al sgualava ”pai ciamps tinars” e a nol podeva

voleighi mal a chè nula che di colp

a si è mituda cuntra il soreli;

ti eris “ Stiefin”, “cialt e strac”, passùt

dal disein dal so cuarp, cioc di essi.

E un cour di paia al à peraulis bunis di frut.

Ti eris un vero fìi dal Crist, ch’al plans

insiemit a chi ch’al à l’ombrena

ch’a ghi cor ta li’ venis…

Pierpaolo

Pier Paolo, in quell’istante, quando i tuoi/ capelli diventavano sangue, e il tuo assassino/ ti rovesciava addosso il dio del denaro /e il suo ansimare di miseria, eri “Narciso”,/“ vestito a festa”, che tutto contento/ volava “per i campi teneri” e non poteva/ odiare quella nuvola che all’improvviso/ si è posta contro il sole, /eri “Stefano”, ”caldo e stanco”, sazio/ del disegno del suo corpo, ebbro di essere./ E un cuore di paglia ha parole buone di bambino./ Eri un vero figlio di Cristo, che piange/ con chi ha l’ombra / che gli scorre nelle vene…

Un elemento più volte presente nella produzione poetica di Giacomo Vit è il vento, inteso come fenomeno naturale ma anche come elemento a cui il poeta simbolicamente vorrebbe assegnare il ruolo catartico di purificatore, di chi cioè può spazzare le bruttezze dell’essere umano e mondare i corpi e le anime da ogni contaminazione.

Il vint e Tunina

Il vint stamatina

al sofla a fuart

ta la musa di Tunina,

a ghi fa sgualà

il blanc da la piel,

a ghi lu poca via

par far sintì mancu vecia

‘na fruta di sessanta ains.

Il vint stamatina

al è passat ridint,

e al à soflat via

il tumòur di Tunina,

a ghi à dat la spluma

a la so vous sgrausìda.

Il vento e Tunina

Il vento stamattina/ soffia forte/ sulla faccia di Tunina,/ le fa volar via/ il bianco della pelle,/ glielo spinge lontano/ per far sentire meno vecchia/ una bambina di sessanta anni./ Il vento stamattina/ è passato ridendo,/ e ha soffiato via/ il tumore di Tunina,/ ha dato la schiuma/ alla sua voce roca.

Il poeta, pur non avendo avuta testimonianza diretta della Shoah in quanto nato parecchi anni dopo la fine della seconda guerra mondiale, ha voluto tuttavia mettere nei suoi struggenti versi la tragedia dei campi di concentramento e lo ha testimoniato dando un’anima alle cose, facendo “parlare” gli oggetti (occhiali, bambole rotte, zoccoli di legno, tazzine, scodelle… ) che accompagnavano le giornate delle persone destinate alla morte.

Tra gli oggetti evocati nelle liriche dedicate a questo tema, il poeta si sofferma sul “clarinèt” che suona come per far sentire al mondo intero i drammi che si stavano consumando:

Clarinèt

Al suna il clarinèt

no sintèisu? Al someava

muart, cavadar

tai cavadars, ma

invessit al suna

cu ‘na vòus sutila,

guziela di sun,

clapùr a ponta di sinfonia,

timp di valser

starlòciu.

Clarinetto

Suona il clarinetto/ non sentite? Sembrava/ morto, cadavere/ fra i cadaveri, ma/ invece suona/ con una voce sottile,/ ago di suono,/ sassolino appuntito di sinfonia,/ tempo di valzer/ strabico.

Le liriche di Giacomo Vit sono caratterizzate da immagini forti, tristi, dure e spesso struggenti, e la minuziosa descrizione dei personaggi, la loro collocazione temporale, la cura del dettaglio e la sua delicata sensibilità rendono la narrazione capace di conquistare il lettore e di sedurlo.

Intervista a Giacomo Vit:

Tu hai dedicato a Pier Paolo Pasolini la poesia “Pierpauli”. Che influenza ha avuto nella tua scrittura l’opera di questo grande poeta friulano?

Non solo per me, ma per tutta una generazione, la poesia in friulano di Pasolini è stata un punto di riferimento importante.

Egli fece capire che ogni parlata friulana aveva una sua particolare valenza espressiva, che andava coltivata attraverso la poesia.

Col tempo però l’eredità pasoliniana è diventata ingombrante e quindi ogni poeta in friulano ha dovuto “uccidere il padre” per trovare un proprio percorso.

Nel tuo poetare si percepisce un grande desiderio di raccontare le bellezze della natura e del creato ma subito dopo i tuoi versi scivolano verso ciò che odora di povertà, di malattia, di solitudine. Come convivono questi due aspetti nel tuo scrivere e cosa creano questi due sguardi?

Credo che il poeta non debba tenere gli occhi chiusi davanti a paesaggi umani dove a dominare è la solitudine o addirittura l’emarginazione.

Ciò non è in contrasto con il desiderio di cantare la bellezza della natura: sono le due facce della stessa medaglia, che è il nostro stare in questo mondo.

Nella tua antologia spesso cerchi di mettere in evidenza il disagio sociale a cui hai assistito in tanti anni.

È giusto dire che, quando scrivi, il tuo primo pensiero non è tanto quello di stupire il lettore, ma è soprattutto quello di evidenziare ingiustizie, di attirare l’attenzione sui più deboli, sugli emarginati o sfortunati e di farti ascoltare?

Sì, è proprio così. Io cerco poeticamente di dare voce a chi voce non ha, spesso ignorato dalla società.

È una forma di riscatto per queste persone il “vivere” nelle pagine di un libro, così che qualcuno possa ricordarsi di loro, del loro destino impietoso.

Che rapporto hai con i poeti della tua regione che scrivono in lingua friulana e c’è, secondo te, qualcuno che ha raccolto il testimone di Pierluigi Cappello?

Ho un buon rapporto con molti poeti della regione, alcuni addirittura sono componenti di un gruppo, Il Majakovskij, che ho fondato nel lontano 1993.

Insieme cerchiamo di portare la parola poetica in varie piazze non solo regionali ma anche nazionali, come è accaduto a Lerici nel 2018 dove ci è stato assegnato il prestigioso Premio Lerici Pea ‘Paolo Bertolani’ per la poesia dialettale.

Il testimone di Cappello, a mio giudizio, è stato raccolto, ma non faccio nomi.

Molte tue poesie sono state influenzate dal periodo storico in cui le hai scritte, periodo con i postumi della guerra, con la miseria, un certo analfabetismo. Quanto è cambiato, a tuo avviso, l’animo del popolo friulano rispetto alla metà del secolo scorso?

Credo ci siano delle costanti che rimangono al di là del tempo che passa, tuttavia bisogna anche registrare che l’animo del popolo friulano non è stato insensibile al richiamo del consumismo, alla concezione televisiva della vita, al disimpegno culturale… Ma come ha saputo risollevarsi da un dramma come quello del terremoto del 1976, credo che il popolo friulano saprà risollevarsi dal terremoto culturale di questi ultimi decenni.

Tu scrivi poesie da quando eri ragazzo. Che cosa cerchi adesso quando scrivi una poesia rispetto a quello che cercavi all’inizio del tuo percorso poetico?

Da ragazzo cercavo di scoprire la realtà che mi circonda, ma anche la bellezza del paesaggio (ancora integro). Con la maturità continuo a indagare la realtà ma con un occhio più allenato, cercando di cogliere gli aspetti più profondi che un tempo mi sfuggivano. Anche il tema del paesaggio oggi lo tratto in maniera più critica, narrando il suo declino, la sua distruzione.

Questa tua grande raccolta si intitola “Vous dal Grumal d’Aria”. Qual è l’intima motivazione che ti ha spinto a scegliere questo titolo?

È un titolo che riassume i tre elementi della mia poetica: 1) Grumal, cioè Grembiule, è un elemento concreto della civiltà contadina, dove la mia poesia affonda le sue radici; 2) Aria, un elemento che chiede alla poesia di farsi leggera per restare nel tempo; 3) Vous, cioè Voci, sono quelle di coloro che non hanno potuto, nel loro greve transitare in questo mondo, farsi ascoltare, e a cui io, nella finzione espressiva, offro un’altra possibilità.

L’autore:

Giacomo Vit, già maestro elementare di Bagnarola, in provincia di Pordenone, è autore di opere in friulano di narrativa e di poesia, di cui si ricordano almeno “Chi ch’i sin…” 1990, “La cianiela” 2001, “La plena” 2002, “Sòpis e patùs” 2006, “Sanmartin” 2008, “Ziklon B- I vui da li’ robis” 2011, “Trin freit” 2014.

È uscita nel 2018, per Puntoacapo editore, la personale antologia “Vous dal grumal di aria”, che raccoglie quarant’anni di produzione poetica, alla quale è stato assegnato il Premio Biagio Marin.

Ha fondato nel 1993 il gruppo di poesia “Majakovskij”, col quale ha dato alle stampe quattro volumi.

Con Giuseppe Zoppelli ha curato le antologie della poesia in friulano “Fiorita periferia” 2002 e “Tiara di cunfìn” 2011.

Componente della giuria del Premio “Città di San Vito al Tagliamento” e “Barcis-Malattia della Vallata“. Vincitore di diversi premi, fra cui il “Pascoli”, il “Lanciano”, il “Gozzano”, il “Poesia Onesta”e il “Lerici Pea ‘Paolo Bertolani’” assieme al gruppo Majakovskij.

Ha pubblicato anche alcuni libri per l’infanzia in italiano e friulano.

(Giacomo Vit “Vous dal grumal di aria”, pp. 266, 25 euro, Puntoacapo editore, 2018)

Immagini —————————-

Vocaboli di linguaggio

Sette quadri

di Diego Valentinuzzi

(tecnica mista su tela 60×50 cm)

Tempo presente ———————–

Tra le tue pagine, amica Emily

di Sabrina Pichierri

Scivola dalle pagine

semilucido e sbiadito.

Sala Truffaut.

Ore ventuno.

Titolo Neruda.

Osservo il suo volo asciutto.

S’adagia sul parquet.

S’inceppa il cuore

sulle ginocchia che

esitano a piegarsi.

Emily Dickinson vacilla

tra le mani tremule.

Poi, precipita al suolo.

Pagina centodiciassette

‘prima di conoscerlo l’ho desiderato

con solenne bisogno innominato’

Reliquia d’autunno

una foglia borgogna

indugia caduca a planare.

Fuori stagione,

fuori tempo,

fuori gioco

sulle aspettative disattese.

Volteggia e muove l’aria.

Pagina centodiciannove

‘quante cose possono venire

e quante andare

e tuttavia il mondo ancora perdura’

Accarezzo vecchi ricordi,

che non sono più lame.

Pagina centoventidue

‘se tutte le gioie a cui son destinata venissero oggi,

non potrebbero essere grandi come questa che ho ora’

Arriva lui,

occhi color del cielo.

E finalmente il sonno inghiottirà parole

che l’alba non dissolverà.

L’autrice:

Sabrina Pichierri vive a Modena.

Suoi testi sono apparsi in molte antologie e ha avuto menzioni e diplomi in diversi concorsi letterari.

Una sua silloge di quindici poesie si è classificata al secondo posto al “primo premio Internazionale al femminile Maria Cumani Quasimo”, ed è stata pubblicata sulla rivista Cultura e dintorni.

Tempo presente ———————–

Masar

Strada, cammino, percorso

di Michela Scarazzolo

La notte si è mangiata le prime ore dell’alba, le porte della stazione sono sempre aperte e i cartelloni illuminati densi di scadenze e illusioni. Non c’è mattino che non mi inviti a varcarle, richiamandomi puntualmente, come la voce del muezzin, come la campana di fronte a casa.

C’è un tempo della Chiesa, che odora d’incenso, e un tempo del mercante, dilatato e chiassoso, ma il viaggiatore scioglie i lacci e parte leggero. Poi vado avanti, verso destra, verso la Lista di Spagna, un nastro trasportatore che mi conduce alla scrivania.

Io le sento, confuse e distinte, le voci che arrivano dalla Piazza di San Marco ma anche da Alessandria d’Egitto, e il grido del calzolaio Aniano guarito da San Marco, e l’odore acre del cuoio e non dimentico che sono figlia tagliata da forbici di ferro e cucita con filo sottile, calli e ferite, sinfonie e canti, basilico odoroso, schegge che nessun santo ha tolto sulla pubblica piazza – no, padre, non mi converto, Maometto o Cristo sono negli ori e negli arabeschi, nei pilastri della fede ma io cammino scalza sull’asfalto – mi basta attraversare il Ghetto, arrivare a Campo dei Mori, tornare al cammello di Palazzo Mastelli, seguire con un dito il ricamo del “funduq”.

E tutto, i fiori profumati delle acacie e le siepi di gelsomino, la polvere e la ruggine, i gatti in amore, le filettature dorate sui dorsi dei classici presi a rate, la tastiera scordata, l’autostrada dietro i campi, tutto doveva portarmi qui, solo qui, dove cammino a testa in giù e misuro il mondo in piedi veneziani.

L’autrice:

Michela Scarazzolo si definisce una “cabarettista timida”.

È una storica dell’arte. Ha fatto la libraia, la bibliotecaria e l’assistente museale.

Ora lavora in un ufficio ministeriale che affaccia sul Canal Grande, in attesa di approdare sui banchi di scuola. Fotografa, scrive su scontrini, fogli del macellaio, biglietti dell’autobus e sui social.

Vive a Venezia.

Immagini —————————-

Le barriere del tempo

Sette quadri

di Diego Valentinuzzi

(tecnica mista su tela 60×50 cm)

Voce d’autore ———————–

Ti porto i chiodi

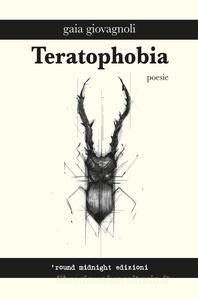

Gaia Giovagnoli, “Teratophobia”

di Giovanni Fierro

È bello e convincente l’esordio di Gaia Giovagnoli.

Il suo “Teratophobia” è una raccolta di poesie che ha un proprio suono, un ritmo che dona alla parola scritta un ulteriore attestato di originalità.

Il corpo è il luogo principale di queste pagine, è la possibilità e la condanna, è l’esperimento e il dolore.

Perché queste poesie di Gaia Giovagnoli sono una unica ma varia e articolata invocazione. Al desiderio di esserci, di stare nel centro dell’umano vivere e sentire, perché “Mi allatto ad ogni padre/ che mi aggancia con una luce accesa/ – nell’idiozia della falena/ che sbaglia luna/ ho occhi che vivono di abbagli”.

E questa fallibilità, che è nome e cognome di ogni persona, diviene così il punto da cui partire, in un percorso dove l’immaginario classico (qui ci sono Ifigenia, Agamennone, Elettra… ma anche Achab) si mescola ad un sentire dalle tinte oscure, in un bianco e nero che non è solo cifra stilistica, ma viatico per un riconoscere legami e appartenenze.

“Teratophobia” è anche un libro di slanci, verso quegli sguardi necessari ma pericolosi, “Anche un cassetto/ in queste case/ è un baratro aperto”; verso paesaggi in cui è più facile perdersi, perché “[Ci sono luoghi che sono mancanze/ hanno guance ruvide/ sottili come camicie da notte/ – controluce puoi vederli respirare -/ noi ci incontriamo là]”.

Gaia Giovagnoli in questa continua ricerca di senso e significato, non smette mai di ipotizzare e respirare la propria esistenza, che è quella di ognuno di noi; e nel confronto spinge ancora di più la sua poesia verso una trasparenza che ha la forza del mettersi in gioco: “Pagliarani avrà visto lo sbaglio/ del mare che manca:/ è la secca quando fa luna nuova:/ qui il fango mangia l’onda”.

Dal libro:

Ti porto i chiodi:

il resto sono solchi zitti

amari come il latte

di chi ha perso un figlio

e si bagna la camicia

– il resto non so dirlo

Nei chiodi fai l’arma

di una chiave di volta:

ti valgono a traccia:

a seguirli mi trovi neonata

Il chiodo dice cosa strazia:

ha aperto un nodo

come un tuffo l’acqua

Il chiodo tocca il buio

e dice del mostro:

se vuoi sentire di me

leggi nel sangue

– che dal sangue biforco

come rami di un cervo:

la debolezza fatta osso spino

a bucarmi la testa:

un’impotenza che è corona

che innalzo

Leggi le viscere: ho un corpo

da scontare – l’ho portato avanti

e riconosciuto a stento

La pelle qui non cicatrizza:

resta coperta

di carne slacciata

***

Ti infilo sul labbro incagliato

e nel colpo in cucina

sulla penombra delle facce

impietrite di portici

Avevo i margini sfregiati

da foresta che richiude

da fontanella slacciata

sulla testa di un neonato

Ma ora: il barista appoggia il resto

ostino verso il basso

raccolgo lo scontrino:

in ogni terra rimargino

***

Penelope lascia la giacca di lui

nell’impiglio compatto

– la sala si fa nero verticale

stoffa di un palco senza scene

Penelope resta con l’orrido

e si acconcia i capelli

va a comprare le mele

Strazia l’urlo e lo esonda

aggrappato alle dita

nel bagno rinomina il mostro

nei nomi lo scioglie

[Questa volta ritorna soltanto:

io lascio il rinfaccio

a chi senza non vive

Qui torna soltanto

per non farti mancare:

che manchi

e non ho più da disfare]

Intervista a Gaia Giovagnoli:

Il tuo scrivere crea un suono che lo contraddistingue, ha ritmo e armonia, un qualcosa che si percepisce subito, ancora prima del significato. È un qualcosa di voluto, oppure è la trama intrinseca e primordiale del tuo fare poesia?

Nel tempo sto provando a lavorare sempre più coscientemente sul ritmo, più che sulla metrica. Penso davvero sia una parte fondamentale del lavoro che voglio fare sul testo, e dipende direttamente dal significato che attribuisco allo stesso oggetto-testo. Mi spiego meglio: mi affascina che il testo possa muoversi non solo sul piano contenutistico, con le sue potenzialità allusive, ma che se ne possa sfruttare la pasta, il battito, il ritmo, per accompagnare e ampliare non solo quelle allusività contenutistiche, ma per creare un nuovo ulteriore piano di suggestione. Mi affascina l’effetto che fa una nenia, o il grottesco che può creare un accento non previsto.

La carne è luogo ‘eletto’ di questo libro. È il luogo dell’accadere, ma anche della custodia della memoria, del dolore, ed è riparo e gemmazione del desiderio… come mai?

La carne, il corpo vivo, è il luogo simbolico per eccellenza: il luogo cioè dove si radunano norme e valori, dove li si mette in atto. È ciò che ci rende presenti nel mondo, ci fa noi in relazione a qualcosa, al non noi, al fuori. Come molti, eredito da una certa antropologia l’idea feconda del superamento della dicotomia mente/corpo. Giustamente dici che la carne è custodia. È però una custodia viva, sempre in moto, porta in sé la memoria e il trauma (individuale e non). Il corpo accade, mette in atto cose che non si rifanno al solo corpo, e non parla solo di noi stessi. Incarniamo una pluralità che ci precede, e la mettiamo in essere la maggior parte delle volte in maniera del tutto inconsapevole. Siamo responsabili della molteplicità che seguirà.

Ci sono molti riferimenti alla mitologia greca (Ifigenia, Agamennone, Cerbero…) in queste tue pagine. Che ruolo hanno? Quale il loro perché nell’esserci nel libro?

La mitologia è un pozzo ricchissimo, e quando ho scritto “Teratophobia” l’ho usata come scorciatoia semantica: rimanda a qualcosa di altro, crea un’eco anche solo con la traccia di un nome, o richiamando un tropo che ci risuona per tradizione. Lo dice perfettamente Pavese nell’introduzione ai Dialoghi con Leucò: “il mito è un linguaggio, un mezzo espressivo – cioè non qualcosa di arbitrario ma un vivaio di simboli cui appartiene, come a tutti i linguaggi, una particolare sostanza di significati che null’altro potrebbe rendere”.

Mi sembra che la tua sia una scrittura in bianco/nero, e non solo per le atmosfere che ricordano l’immaginario dark… può essere così?

L’immaginario che uso in “Teratophobia” voleva rendersi tragico, e tende a stilizzarsi su un lessico drammatico. Intenderei “oscuro”, nero, forse, in questo senso. Ma non saprei argomentarlo più di così. Anche sul colore bianco ho riflettuto, ma non ho grandi risposte: ritorna più volte, associato alla pelle e ai luoghi; ha funzionato come un non-colore scenografico, forse, una scoloratura che vuole attirare l’attenzione, come un occhio di bue.

Il tempo in cui vivono queste poesie mi sembra sia unico, un contenitore dove passato, presente e futuro agiscono nello stesso istante. È una percezione sbagliata?

È una percezione giustissima. Appiattire su un unico grumo temporale l’azione (dell’io lirico, dell’interposta persona), ha fatto sì di rendere più denso il testo, con la speranza di portare ancora una volta l’accento sul dramma. Penso che il dolore, che è uno dei nuclei di “Teratophobia”, non abbia una vera dimensione temporale: può essere temporaneo, raggiungere un apice per poi degradarsi, ma il tempo del dolore è un tempo assoluto, dove tutto esiste – passato, presente e futuro insieme. Come in un attacco di panico: ha densità assoluta, schiacciante. Se lo si pensa come una figura, viene in mente un punto pieno, non una linea retta.

L’autrice:

Gaia Giovagnoli (Rimini, 1992) è laureata in Lettere Moderne e in Antropologia Culturale presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna.

Tra il 2015 e il 2017 è stata ospite di festival letterari nazionali come “Parco Poesia” e “Poié – Le parole sono importanti”.

Nel 2015 è risultata finalista al Premio Violani Landi, nel 2017 finalista al “Certamen Isotteo” di Rimini e vincitrice del “Certamen” organizzato dal Centro di poesia contemporanea dell’Università di Bologna.

Suoi testi sono apparsi in diversi blog, tra cui “Interno Poesia”, “Poetarum Silva”, “Parco Poesia”, “Poesia 2.0” e “Spagine”.

“Teratophobia” è il suo libro d’esordio.

(Gaia Giovagnoli “Teratophobia”, pp. 89, 10 euro ‘Round Midnight Edizioni, 2018)

Immagini —————————-

Scenari annunciati

Sette quadri

di Diego Valentinuzzi

(tecnica mista su tela 80×50 cm)

Tempo presente ———————–

Da ragazza raccoglievo oceani

Tre testi

di Deborah Žerovnik

Da ragazza raccoglievo oceani,

stando girata di schiena

dietro la collina di pioppi

dove si accovacciava la città,

ero ombra del vecchio salice

con occhi scuri come spine

che indossano il nero

e una camicia bianca sul collo sudato,

ero talloni d’asfalto, con passo

allungato in aria e rugiada scalza;

ero mezzogiorno che bussa

sette volte nella mia testa,

dolce come miele, ero

sciamare d’api

e profumo di mele cotogne.

Ero viso di qualità, da ammirare

mentre davanti a me camminava

e mai mi tradiva, difficile da macchiare

nel prezioso che ha il suo prezzo

tra dita unte in sudicio annaspare

attraverso cecità d’estati spente.

Non sono ricordo, sono ora

nessun desiderio costoso

ma la faccia raramente

la ottieni in regalo

ora, mi siedo dietro lei

sola in un angolo

e picchietto contro il muro

con un piccolo martello in mano.

*

Dormo scalza, finalmente

a piedi nudi prendo sonno

e gentile nella notte

il sogno muovo,

lieve m’addosso

all’universo, lì

nel lontano, senza nulla arrivo.

*

Quest’anno

il ciliegio non è fiorito,

il mondo non s’è avvicinato

al nostro cortile,

l’uva non è nata

quest’anno

non abbiamo avuto niente

tranne qualche lattuga

andata in semenza

abbiamo aperto

i cassetti vuoti

e come bracconieri

ci siamo serviti

dai libri di cucina

di come s’insegna

l’impotenza alla tristezza

che gocciola

da ogni orifizio

e ride come buffone di corte.

Quest’anno

abbiamo vertebre invecchiate

e zoppie corrotte

che ci fanno i passi in pezzi

quest’anno

non ho avuto nulla

da portare con me nel prossimo,

dovrò confortarlo e già tremo.

Deborah Žerovnik, il suo dire

di Giovanni Fierro

Bastano questi tre testi per catturare tutta la forza narrativa di Deborah Žerovnik.

Tre scritti che ben raccontano il suo fare poesia, capace di innervarsi nel gesto e nel vivere del quotidiano, quanto di cercarne un’alternativa, un qualcosa che possa metterlo in cortocircuito.

Perché se “Da ragazza raccoglievo oceani”, poi bisogna avere fiducia nel sonno per dire che “lieve m’addosso/ all’universo, lì/ nel lontano, senza nulla arrivo”.

Certo, forse è solo un attimo, forse è meno di una illusione; ma di sicuro è il tempo giusto e necessario per rasserenare il respiro, e per poi essere pronta a ritrovare il presente, capace di riconoscere il suo più riuscito attrito: “Quest’anno/ il ciliegio non è fiorito,/ il mondo non s’è avvicinato/ al nostro cortile”.

L’autrice:

Deborah Žerovnik nasce a Pola nel 1968.

Al suo attivo ha la pubblicazione della raccolta “Indeks” (Matisklo Edizioni, 2016)

I suoi scritti sono presenti in varie antologie.

Vive a Belluno.

Immagini —————————-

L’enigma dei numeri

Sette quadri

di Diego Valentinuzzi

(tecnica mista su tela 60×50 cm)

Intervista a Diego Valentinuzzi:

di Giovanni Fierro

In questa selezione di dipinti, c’è un azzurro che sembra dare leggerezza, e invece è una cornice che inchioda, che non lascia sfuggire lo sguardo. Ha questo scopo?

Mah… questo azzurro che delimita, e in un certo senso si potrebbe pensare che racchiuda i miei dipinti, facendo sì che chi osserva abbia da subito un impatto visivo di serenità e ariosità, che deriva dalle leggi naturali e dell’equilibrio e dell’armonia; ma non vuole essere una cornice di qualsiasi sorta, bensì creare un equilibrio coloristico fra figura e geometria, rappresentando in un certo senso dei percorsi alternativi alla memoria.

Anche perché, non dimentichiamolo, l’azzurro è il colore che ci circonda, anche se in certe situazioni il nostro occhio non lo percepisce.

Continuo è il mescolare il classico con elementi del nostro presente, che attrito si crea?

Questi lavori si potrebbero collocare tra le codificazioni del tempo, dove il passato si unisce al presente in un’unica dimensione temporale e dove tutto diventa soprattutto una chiave di indagine.

Dunque, potremmo definirli delle storie fantastiche dove ognuno può attingere qualche suggestione nascosta, magari dimenticata dalla memoria, ed è per questo che non lo definirei un vero e proprio attrito tra le due epoche, ma forse una affabile espressione umana ed esistenziale

La donna qui ritratta ha sempre sembianze classiche. È per dire ciò che ha perduto, o ciò che deve ancora imparare?

Queste figure, come si può ben vedere, toccano i canoni stilistici della storia dell’arte, soprattutto quelli seicenteschi, per trasfigurarli in un’ottica compositiva legata alla contemporaneità.

Le mie immagini di donne ultra note, recuperate dal tempo e reinterpretate con uno spunto veristico, sono inserite in una dimensione che si riconosce come nostra, e hanno il valore di interpretare solo se stesse, per quello che sono.

Dunque non hanno perso niente del loro smalto, e sicuramente non hanno nulla da imparare, dato che l’eternità è anche un continuo rinnovarsi della vita

Questi dipinti, apparentemente onirici, mi sembra siano invece “ben svegli”, nel loro raccontare. Ma che cosa, il sogno o il desiderio? O entrambi?

In questi quadri è il sogno che prevale, in una “fusion” post moderna… brandelli di una civiltà ormai trascorsa in un senso di muto disincanto, come se essi appartenessero ad un mondo futuro, memorie, in un senso generale di assenza, dove per l’appunto il sogno ci rende partecipi, coinvolgendoci in questi dipinti, certe volte anche velati con una vena di tristezza.

È forte anche la sensazione che queste immagini raccontino di una provenienza, di una memoria, che si è persa e che è stata abbandonata. Può essere così?

Il racconto di queste opere è sicuramente di una provenienza e di una memoria che forse è stata abbandonata, anche se io mi augurerei di no… questo vorrebbe dire che ben poche persone leggono ed altrettante non frequentano più musei o gallerie…

Comunque sia, come si può ben vedere, io non tratto arte da magazzino, dietro le forme patinate delle immagini o dietro delle inquadrature anche particolari si celebra un rituale di morte, “tra creazione artistica e realtà”. Da una parte c’è la storia che si è rincarnata e rivive nelle mie opere, e dall’altra il consumismo, le immagini di vita quotidiana ormai inscindibili dall’industria culturale di massa

L’impatto visivo è immediato e forte. È anche arte della composizione, e ha tutta la personalità di una messa in scena, di un qualcosa che ha a che fare con il teatro. È solo una mia sensazione?

Beh …questo è un palcoscenico di meditazione, dove il fruitore può trarre le proprie conclusioni, dove l’osservatore ponendosi davanti alla tela dà i suoi giudizi.

La sua parte naturalmente la fa anche la composizione, ma si guardi bene, non è una composizione casuale o decorativa, tutto ha una logica un significato, una codificazione del tempo…

chi ha occhi per vedere veda.

Che parole potrebbero nascere dai protagonisti di questi quadri?

Caro Giovanni …a questa domanda ti rispondo così: questi protagonisti direbbero sicuramente che l’intento primario di ogni pittore, o qualsivoglia tipo di arte ognuno intenda interpretare, è quella di raccontare una vita con le sue pene, con le sue gioie e le sue speranze.

Infatti l’artista è sempre stato l’interprete della società, e in ogni caso, il fine è sempre quello, ovvero che il proprio dipinto possa dare luce alle persone, e non possa essere come un verso di Ungaretti… lasciatemi così.

L’artista:

Diego Valentinuzzi è nato a Monfalcone (Go) nel 1953.

La sua attività nel mondo dell’arte ha inizio nel 1974 con la conoscenza del pittore romano Giordano Giurina.

Questo incontro lo porta ad una assidua frequentazione della capitale, dove approfondisce la sua formazione artistica, che matura tuttavia attraverso diverse esperienze, compresa quella dell’arte affinata alla cromatologia – studio del colore.

In seguito, al rientro nella sua città, collabora assiduamente con atelier artistici e design per la realizzazione di trompe l’oeil.

È poi fondamentale l’incontro con diversi galleristi per la diffusione delle sue opere tramite le aste televisive, che gli hanno permesso di valorizzare i suoi lavori in tutta l’Italia settentrionale.

Da una ventina d’anni si impegna come interlocutore di rassegne d’arte di artisti giuliani a Venezia presso la Scoletta di San Zaccaria e Palazzo delle Prigioni Vecchie.

Ha collaborato anche per diversi anni con il critico d’arte Vittorio Sutto nella trasmissione televisiva “Il segno e il colore“.

Tra le sue presenze principali ricordiamo le partecipazioni alla 53° Biennale di Venezia, curata da “Daniel Birnbaum”, e la 55° Biennale con la direzione artistica di “Massimiliano Gioni”, dove gli è stata dedicata una pagina personale sul catalogo generale.

Sue esposizioni più recenti:

2017 Treviso Motta di Livenza “11° Artisti Triveneti al Palazzo della Loggia”

2017 Venezia galleria San Zaccaria Trieste il Salone d’Arte “Original Dreams”, rassegna itinerante di artisti giuliani

2017 Vienna “Blue Bleu Blau Blu”, rassegna d’arte Biennale d’Austria

2017 Udine Friuli Sky ” Pagine d’Artista”, opere e intervista a Diego Valentinuzzi a cura di Vittorio Sutto

2017 Trieste galleria Il Salone d’Arte, “Il Racconto del Sogno”

2018 Slovenia Tele Capodistria “Arte Magazin”, a cura di Laura Vianello, opere di Diego Valentinuzzi “Il viaggio delle anime”

2018 Monfalcone Galleria d’Arte Contemporanea. “Il viaggio delle anime”

2018 Venezia 2° Triennale d’ Arte Palazzo Albrizzi Capello, “Il grido della terra verità nascoste”.

rivista Fare Voci

curata da Giovanni Fierro

collaboratori:

Roberto Lamantea, Salvatore Cutrupi, Ilaria Battista, Gaia Rossella Sain

Alessandro Salvi, Livio Caruso, Guido Cupani, Antonello Bifulco.