Continua il nostro tempo così approssimato e storto.

Lo sta facendo con rinnovata instabilità.

E allora, in questa mappa sempre più confusa, vogliamo muoverci con l’aiuto di segni ed indicazioni che sono l’espressione degli autori ospiti in questo numero di novembre 2020 di “FARE VOCI”.

Ad iniziare da una figura importante come Claudio Damiani, poeta di riferimento che con il suo nuovo “Endimione” porta nuovamente la poesia al centro del vivere.

Dal Cile incontriamo Nona Fernández, rinomata autrice che con il suo romanzo “Space Invaders” ci conduce nel cuore di una società ancora ferita dalla dittatura di Pinochet.

Il tempo presente lo troviamo anche nei cinque inediti del poeta sloveno Soma Arsen, e la voce d’autore continua con la poesia di Nazim Comunale con il suo nuovo “Chiamala febbre” e di Sonia Gardini e la sua raccolta “HAIKU”.

Le storie sono protagoniste anche nel ti racconto firmato da Filippo Medeot con “Quarantena” e da Vieri Peroncini e il suo prezioso libro “Vita da soffione”.

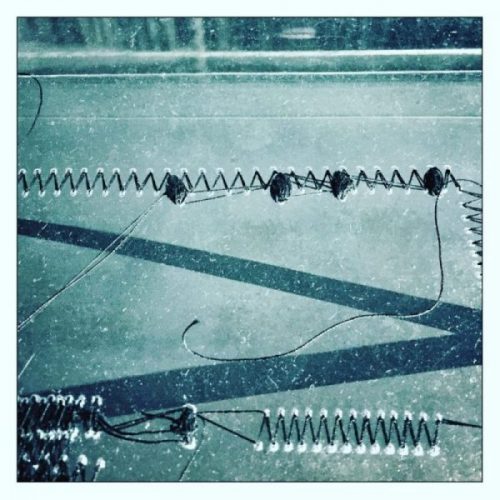

Le immagini sono i lavori a titolo “OttoDiOtto” di Ba Abat.

Buona lettura

Giovanni Fierro

(la nostra mail: farevoci@gmail.com)

Immagini ————————–

UnderLying

OttoDiOtto

di Ba Abat

Voce d’autore ————————-

Questa cosa che appare non vista

Claudio Damiani, “Endimione”

di Giovanni Fierro

Penso che il contributo di Claudio Damiani alla costruzione della poesia contemporanea sia fondamentale. Già a partire dall’intuizione che fece nascere la rivista “Braci” negli anni ottanta, assieme ad altri ottimi autori.

E anche questo suo nuovo libro “Endimione” (vincitore del prestigioso Premio Carducci 2020) è un nuovo e rinnovato appuntamento con la sua scrittura, sempre più preziosa e necessaria, nel suo filo narrativo che scava nello stare al mondo, ne delinea nuovi disegni e porta all’attenzione la tensione del definire (e scoprire) il sé.

Questo volume dedicato al mito di Endimione, e al suo amore corrisposto con la Luna, crea un nuovo spazio dove la poesia innesca l’accadimento, fa nascere e crescere emozioni e sensazioni, nutre i pensieri. Ci ricorda, quindi, di quanto la poesia stessa sia sempre importante per l’atto quotidiano a cui siamo chiamati, onorare la vita.

In queste pagine, con la sua scrittura così partecipata e significativa, Claudio Damiani inventa un tempo e non lo subisce, riconosce un qualcosa che all’improvviso si manifesta e che accoglie. Un luogo di stupore, dove amore e meraviglia sono possibili, dove la vicinanza con se stessi è la vicinanza con il cielo, e dove la Luna è complice a cui fare riferimento.

Perché è vitale accorgersi “che tutta la mia concentrazione/ era nella meraviglia”, dove le piccole cose sono le molecole di un desiderio a cui aggrapparsi, a cui dare fiducia, dove “io tenevo in una mano un ramo/ e tu dall’altra parte tenevi nella tua mano/ l’altro ramo”.

E la cosa che questo libro insegna – ma è un insegnare che ha l’intensità del trasporto emotivo, l’ampiezza della cassa toracica e del battito cardiaco, perché qui tutto è anche corpo… – è il continuo nutrire lo stupore, unico gesto assoluto a cui fare sempre riferimento, se si vuole riconoscere qualcosa di universale.

Sì, “che strana cosa è la vita, le cose ci restano impresse/ come non fuggissimo come tutto fugge”.

Ma intanto c’è l’adesso, a dire della geografia astrale, “e poi il cielo, uno spazio che non finiva/ e bagliori di luci lontane”; qui, a trovare svelamento e conforto, nuova forza, quasi un impeto che però indovina le forme giuste dell’espressione e dell’appartenenza.

Le pagine di “Endimione” sono questa luce di cui è bene accorgersi, perché è “qualcosa che se io la guardavo assumeva una faccia/ e se io non la guardavo era come se non ci fosse”.

E forse è proprio questo l’invito che Claudio Damiani fa ad ognuno di noi, l’augurio e l’auspicio di poterci accorgere che la bellezza si innesca, ha il tempo di una combustione e la fortuna di illuminare; porta con sè ogni verità che rende unico il momento vissuto, e lo mette a nudo, lo porge alla vita perchè alla vita non sa nasconderlo.

È fare del creato il piccolo desiderio di ogni creatore: “Ti tengo la testa tra le mani/ accarezzo le tue sopracciglia/ il disegno delle tue palpebre/ e sprofondo dentro il mistero,/ poso le dita su una linea/ percorrendo a velocità molto bassa/ qualcosa che fu creato/ a velocità inimmaginabile”.

Dal libro:

Rifacendo tutti i calcoli

mi venivano sempre differenti

ma di poco, a volte di tanto,

mi accorsi che c’era qualcosa

che me li faceva sbagliare

qualcosa che mancava

o si muoveva, cambiava faccia,

qualcosa che mi sfuggiva o mi prendeva in giro,

mi depistava, mi faceva i trabocchetti,

era qualcosa che si nascondeva

e poi appariva, ma per nascondersi ancora,

qualcosa che faceva parte di una certa entità

ma poi cambiava, passava a un’altra parte,

qualcosa che se io la guardavo assumeva una faccia

e se io non la guardavo era come se non ci fosse,

qualcosa che se cercavo di prenderla

mi si sfaceva tra le mani,

se invece non la consideravo, non la cercavo,

me la ritrovavo accanto, che correva accanto a me.

Un giorno che stavo sdraiato per terra, in cima a un monte

con la faccia rivolta al cielo, e guardavo due nuvole

sentii la sua mano che mi passava sulla fronte

e mi accarezzava i capelli.

*

Sì, ho cercato

ma adesso vorrei vagare

solo vagare

senza cercare.

Sì, qualcosa ho trovato,

qualcosa m’è passato vicino,

girandomi ho visto la coda

ma non mi va di inseguirlo,

ecco, lasciamo stare, lasciamo correre

dove gli pare.

Adesso vorrei essere io

questa cosa che appare non vista,

vorrei essere io questa cosa che vaga

e che ti sfiora, ti passa accanto nel sonno

mentre dormi, mentre mangi, mentre leggi

ti passa accanto e ti accarezza

o ti dà un bacio veloce

tu non fai a tempo a accorgertene

che già non mi vedi più.

*

Si sentiva un pianto, una fanciulla piangeva

o una donna, da qualche parte, ma dove?

si sentivano i singhiozzi e un lamento fievole

(o forse era un bambino?)

ma da dove veniva questo pianto? Appoggiando

l’orecchio ai muri, non si riusciva a capire,

forse da fuori, dalla strada, ma fuori

non c’era nessuno, la via era deserta

e anche nella casa c’ero solo io

e quel pianto continuava

ora per poco taceva

ora poi riprendeva, ora più forte, più piano

ora, ora non si sentiva niente

e solo le lacrime cadevano

forse solo loro scendevano sulle guance

da occhi arrossati, forse un po’ gonfi,

occhi che adesso s’erano forse chiusi

ma ancora un po’ di lacrime si vedevano tra le ciglia

che un poco ancora tremavano.

Intervista a Claudio Damiani:

Perché un libro dedicato, intitolato ad Endimione?

È un personaggio mitologico che ha poca letteratura (a parte il bellissimo ‘Endymion’ di Keats) ma molta arte (scultura dagli antichi a Canova, per via della bellezza del corpo e del bianco lunare della nudità, e pittura soprattutto per la notte, la possibilità del paesaggio notturno, dal barocco ai romantici). Mentre dorme nudo in cima a un monte la Luna si innamora di lui, e si amano nel sonno. Lui è un pastore e al tempo stesso, come tutti i pastori, un osservatore del cielo, un astronomo. Mi colpisce di lui soprattutto questo: ha un contatto diretto con la natura e, al tempo stesso, la ama a distanza. Il suo occhio è chiuso e nello stesso tempo spalancato come l’occhio di un telescopio. È un personaggio che mi riguarda molto e a cui ho pensato sempre, ma penso che riguardi anche il nostro tempo, il nostro bisogno nuovo di natura e di amore, il nostro affacciarci nuovo al cielo, che non è più quello meccanico e astratto di un tempo, ma è un cielo vivo, pieno di vivacità e intelligenza. Un cielo pieno anche di uomini e di donne, di cui ci innamoriamo a distanza.

Queste poesie sembrano volere costruire un luogo dove poter stare, dove rimanere. Può essere (anche) questo il desiderio che le ha create?

Il pastore è errante ma sta ancorato alla terra. Sa che noi dobbiamo amare prima di tutto la terra, e solo amando la terra possiamo amare la luna, e la luna può amarci. In realtà l’amore che varca le distanze, enormi, non copribili dalla nostra velocità, e caducità, è al tempo stesso un ritrovarsi, incredibilmente, a casa. Dunque non è tanto un voler ricostruire il luogo dove stare, ma trovarselo davanti all’improvviso. All’improvviso sentirsi, finalmente, a casa. E stare, al tempo stesso, sulla luna.

Mi sembra che tutto il libro sia un invito a vivere in modo diverso il proprio tempo. Un invito a rallentarlo, a non farlo scappare, ma invece a dilatarlo, in una lentezza che permetta profondità ed ampiezze. È anche una critica quindi alla nostra società… può essere così?

Il nostro tempo è sicuramente accelerato, ma è anche vero che ogni tempo fugge, la fuggevolezza è insita in lui. Il nostro tempo forse accelera per non vedere l’accelerazione angosciosa che è insita in ogni tempo, come chi per non sentire un rumore fa rumore lui stesso. Ma accelera poi anche per destino, quel destino che ci porta sempre più dentro la natura, anche se sembriamo allontanarcene. La tecnica, così veloce, che ci travolge, è, anche se non sembra, natura. È la natura che ci dice: “entra sempre più dentro di me, conoscimi e amami sempre di più”. Lei stessa, o qualcun altro, sa delle cose più di noi. Sa dove stiamo andando, forse, e perché.

Pagina dopo pagina si vive l’intensità delle piccole cose, quelle più minute, che rischiano di non apparire mai nel loro valore. Sono queste ‘molecole’ del desiderio umano le possibilità di una vita più piena e ricca?

Sì, siamo piccoli e le piccole cose ci bastano e ci sopravanzano, ma anche alla luna aneliamo, è impossibile non innamorarsi di lei.

Le quattro sezioni del libro contengono anche una forte impronta che invita alla scoperta, allo svelamento di ciò che semplicemente ci sta davanti agli occhi, ma che spesso non ci permette di vedere. E quindi mi/ti domando, solo nello stupore si può durare?

Lo stupore è inevitabile, davanti alle cose non possiamo che stupirci. Anche di noi stessi soprattutto ci stupiamo, della nostra esistenza. E lo stupore è bello, stupendo, anche se qualcuno potrebbe vederlo stupido (e non si sa chi è più stupido, forse lo siamo tutti, stupidi consapevoli e stupidi inconsapevoli), ma lo stupore non è una cosa tanto allegra. Scrive il nostro grande Emanuele Severino: “Aristotele dice che la filosofia nasce dal ‘thauma’. Comunemente si traduce questa antica parola greca con ‘meraviglia’. E si va completamente fuori strada, perché ‘thauma’, nel suo significato originario significa “terrore”, “angosciante stupore””. Che è il terrore della finitezza, delle cose e di noi. Forse anche la poesia nasce dal thauma, forse filosofia e poesia nascono dalla stessa cosa.

Scrivi di cielo, luna e nuvole, ma il corpo è un altro importante protagonista di questo libro. Quale la vicinanza fra queste realtà, così apparentemente distanti?

Anche i corpi celesti sono corpi. Corpi a distanza, certo, ma sempre più vicini con i nostri radiotelescopi. Stiamo per vedere la vita in loro, non sono più corpi morti, eterei, o puri meccanismi, come li avevamo sempre pensati. È qualcosa di assolutamente nuovo e meraviglioso che sta succedendo, in questo nostro tempo tribolato. L’amore è un corpo vicino e, al tempo stesso, un corpo distante. Questo è forse il vero tema del mio libro. L’amore, per quanto vicino, è sempre distante. E, inversamente, per quanto distante, è sempre vicino. Mi riconcilio un po’ con l’”amor lontano” dei provenzali, che avevo sentito sempre un po’ goliardici e astratti, giustamente contraddetti dai nostri italiani, dai siciliani a Petrarca.

C’è un senso di ‘beatitudine’ che pervade tutto il lavoro, eppure si avverte e si respira un forte senso di ‘fine’…. Che relazione c’è fra di loro?

È quello che volevo dire prima con il thauma di Aristotele, stupore e terrore, meraviglia e angoscia. Alla fine è sempre la nostra condizione di precari, di affittuari, di caduchi, di pastori erranti e sognanti. Il libro si chiude con il sogno che la fine sia un trapasso quieto e naturale, come camminando su un sentiero di montagna, con il paesaggio che si trasforma gradualmente, passo dopo passo.

Infatti poi “Endimione” finisce con una sezione dedicata al sogno. Ma forse è solo un sogno dentro ad un altro sogno più grande, che tutto contiene…

Sì ma forse anche no. Io penso che non siamo e non abitiamo un sogno. E anche l’amata non la sogniamo, come JaufrèRudel, l’abbiamo vista veramente. L’abbiamo incontrata, ci ha attraversato la strada. È tutto reale, e reali sono le nostre responsabilità. Solo che è tutto, anche, mistero. Siamo, ma non sappiamo perché siamo, che ci stiamo a fare. Siamo come gli affiliati di grado inferiore delle antiche società segrete, che agivano ma non conoscevano gli obiettivi, o come i soldati di tante guerre, che combattono e non sanno perché. Devo dire che più vado avanti e più il mistero si fa fitto. Vorrei chiudere con gli ultimi versi di una poesia che appartiene al libro nuovo che sto scrivendo, che si intitola “Prima di nascere”: “è un mistero cosa sarà di noi, / solo possiamo sapere che qualcosa di molto grande / ci sovrasta e ci circonda, qualcosa / di incredibilmente grande / di cui non sappiamo niente”.

L’autore:

Claudio Damiani è nato nel 1957 a San Giovanni Rotondo. Vive a Roma dall’infanzia.

Ha pubblicato le raccolte poetiche “Fraturno” (1987), “La mia casa” (1994, Premio Dario Bellezza), “La miniera” (1997, Premio Metauro), “Eroi” (2000, Premio Aleramo, Premio Montale, Premio Frascati), “Attorno al fuoco” (2006, finalista Premio Viareggio, Premio Mario Luzi, Premio Violani Landi, Premio Unione Lettori), “Sognando Li Po” (2008, Premio Lerici Pea, Premio Volterra Ultima Frontiera, Premio Borgo di Alberona, Premio Alpi Apuane), “Il fico sulla fortezza” (2012, Premio Arenzano, Premio Camaiore, Premio Brancati, finalista vincitore Premio Dessì, Premio Elena Violani Landi), “Ode al monte Soratte”, con nove disegni di Giuseppe Salvatori (2015) e “Cieli celesti” (2016, Premio Tirinnanzi).

È stato tra i fondatori della rivista letteraria “Braci” (1980-84) e nel 2013 di “Viva, una rivista in carne e ossa”.

Suoi testi sono stati tradotti in diverse lingue (tra cui spagnolo, inglese, serbo, sloveno, rumeno) e compaiono in molte antologie italiane e straniere.

Nel 2010 è uscita l’antologia di sue poesie curata da Marco Lodoli, e comprendente testi scritti dal 1984 al 2010, a titolo “Poesie” (Fazi, Premio Prata La Poesia in Italia, Premio Laurentum).

(Claudio Damiani “Endimione” pp. 62, 10 euro, Interno Poesia 2019)

Immagini ————————–

MappaSentimentale

OttoDiOtto

di Ba Abat

Tempo presente ———————————-

La tua parola rimane all’asciutto

Cinque testi inediti

di Soma Arsen

Una stagione all’inferno

Il mese prossimo forse partirò per Zanzibar.

Com’è familiare per me la corda che smuove.

Un mal di denti occidentale parla il linguaggio dell’anima.

Castrarsi è il mezzo sicuro per dannarsi!

Diventare l’oggetto del proprio odio,

abdicare il nemico in sé – cunicolo delle budella.

Il barometro non può che segnare noia.

Proprio così.

L’uomo non ha nemmeno cominciato a pensare.

Non possiamo permetterci di perdere il poeta.

Combattere fino all’ultima oncia di energia.

Era nato seme e rimane seme.

Non mi si accusi di leggero troppo in profondità.

Bisogna essere assolutamente moderni.

*

Scusa Gogolj

Scusa, Gogolj,

se siamo già tutti

delle anime a buon mercato.

Insegni ad amare i postini,

scrivere lettere e azzittire,

a intenerire il palato

ed essere soli come il sole,

sognando sangue bovino.

*

Ezio Bosso

I miei arti volano

e i tuoi petali ridono.

Il dolore è un motore ruffiano.

Grida: Avanti!

Torino a manodopera

e la patria dentro il pianoforte.

Vivere è un mestiere feroce.

Le lacrime durante il lockdown

e la pioggia a senso unico.

Una bara in palissandro

e nel ventre l’avorio

il silenzio a palate

mentre la musica grida

il fervore del tuo coraggio.

*

Il poeta con la maiuscola

È una rottura di coglioni

la bocca sempre piena di eterno.

Una mano da arare vale una mano da scrivere.

Bada ai pinguini, loro sì che si fanno il culo.

Vorrei vedere te al polo nord.

Sbavare con la maiuscola dappertutto

mentre loro scendono in picchiata nelle profondità.

Il freddo per te è solo una stagione.

La tua parola rimane all’asciutto.

*

Daydreaming

A volte sei tu che mangi l’orso,

a volte serve perdersi per ritrovarsi,

a volte se ne ha l’imbarazzo,

a volte serve un cuore spezzato

a volte serve solo un abbraccio,

a volte semplicemente le persone accadono.

Non serve …

sognare gli scarafaggi,

sognare gli squali,

sognare gli ex,

sognare gli insetti,

sognare gli zombie,

sognare gli scorpioni.

E lei …

mi parla di altre ragazze,

mi parla di Boombadash,

mi parla di cose che non so,

mi parla di altri ragazzi

ed io con il piede in una fossa sbuccio le patate.

Ed è così che …

il copricapo è ancora in vigore,

il copricapo del vescovo,

il copricapo del magistrato,

il copricapo del papa,

il copricapo che Celestino rifiutò,

il copricapo abolito da Ataturk.

E poi …

i maiali sudano,

i maiali mangiano gli uomini,

i maiali sono onnivori,

i maiali sono intelligenti,

i maiali sono carnivori,

i maiali non hanno scrupoli.

E poi ancora …

un corvo torvo,

un corvo spiritoso,

un corvo di 0,45 kg atterra,

un corvo collaboratore bellico,

un corvo che sta volando in direzione orizzontale.

Si sa …

che a volte sogna più lo sveglio che il dormiente.

L’autore:

Soma Arsen è il nome artistico del poeta, scrittore di prosa, traduttore e performer multimediale sloveno Tomislav Vrečar.

Ha pubblicato le raccolte di poesie “Punk še ni hin” (Kud France Prešeren, 1997), “Vaš sin vsako jutro preganja mačke po soseski” (Kud France Prešeren, 1998), “Ko se mi vse ponuja, se meni skuja” (Kud France Prešeren, 2003), “Naj me koklja brcne potem bom pa še jaz njo” (Lud Šerpa, 2004), “Kurc pesmi” (Lud Literatura, Prišleki, 2009), “Ime mi je Veronika” (Pivec, 2011) e “Črna ovca/Crna ovca – dvojezična/Zagreb”, (Slušaj najglasnije-Bratstvo duša, 2014); e i romanzi “2nd hand emotions” (Center za slovensko književnost, 2015) e “Strupena nevesta” (Center za slovensko književnost, 2018).

I testi qui proposti fanno parte della raccolta “Oltre il confine delle infinite possibilità” di prossima pubblicazione in primavera per Qudulibri.

Se non scrive non vive. Attualmente scrive rubando tempo a Dio a Gorizia.

(le foto ritratto di Soma Arsen sono di Nina Golob)

Immagini ————————–

VitaInvisibileMaPresente

OttoDiOtto

di Ba Abat

Ti racconto —————————

Il tempo non è chiaro

Nona Fernández, “Space Invaders”

di Giovanni Fierro

Il 25 ottobre 2020 è una data importante per il Cile e il suo popolo. Perché i cittadini cileni hanno votato Sì alla loro nuova Costituzione.

Un vero e proprio Plebiscito nazionale ha detto che era ora di voltare pagina, a favore di una nuova Carta Costituzionale, in sostituzione di quella ereditata dall’era di Pinochet.

Sì, un passo importante per andare oltre a quella che è stata una dittatura, voluta e imposta da Pinochet, un vero e proprio lutto difficile da elaborare, un trauma che ha lasciato il taglio e il livido nel profondo della società cilena.

E in questa realtà, prima vissuta e poi ereditata, si muove “Space Invaders”, il libro di Nona Fernández riproposto ora dalle edizioni Edicola.

Queste sue pagine sono una immersione completa nel cuore di quel tempo violento e doloroso.

L’autrice non ha paura di raccontare lo smarrimento, la paura, la sorpresa, l’alienazione, di chi ha vissuto in prima persona quel periodo, e ancor più di chi ha visto crescere la propria giovinezza in un presente fatto di scomparse ed uccisioni: “Di lì a poco un gruppo operativo dei Servizi Segreti ha sparato cinque colpi alla testa del leader sindacale Tucapel Jiménez, sgozzandolo subito dopo”.

La cronaca irrompe e violenta il quotidiano, in quegli anni (dal golpe del 1973 fino al decennio degli anni ottanta) che Nona Fernández porta alla nostra attenzione, in un libro che si fa testimonianza, e raccontando storie diverse crea un intreccio sociale ed umano che ben dice della dittatura subita. Un autoritarismo crudele e sanguinoso, scaltro nello stare in vita e senza alcun atto evidente di remissione: “Dodici ore più tardi la rilasciarono. Con una lametta da barba le avevano inciso delle croci sui capezzoli”.

Nona Fernández, anche sceneggiatrice ed autrice di teatro, in “Space Invaders” mette in scena una realtà dove la memoria, il sogno, il pensiero si mescolano, sono l’identità che si forma, che non si può abbandonare, che soffoca l’esistenza dei giovani protagonisti del libro. Attraverso i quali, con i loro respiri e con i loro sguardi, mette il lettore di fronte alla quotidianità di allora, il “Le dicevano che se avesse continuato a dare fastidio sarebbe accaduto qualcosa a suo figlio o a sua madre” da cui è impossibile uscire indenni.

“Space Invaders” si racconta in pagine di crudezza, perché la sua autrice non si tira indietro, non può.

E a fine lettura è inevitabile chiedersi dove sono adesso questi protagonisti? Come stanno? Cosa è rimasto di loro, di una generazione divenuta fantasma, che si è ritrovata adulta in un silenzio diventato l’unica protezione… .

dal libro:

Ora Riquelme sogna quel mobile pieno di protesi che non ha mai visto e un bambino, che non ha mai conosciuto, che ci gioca. Il bambino apre gli scomparti del mobile e mette in mostra le mani ortopediche ordinate una per una, allineate come in un arsenale. Sono di colore verde fosforescente come i proiettili di Space Invaders. Il bambino dà un ordine e le mani gli obbediscono come animali ammaestrati. Riquelme le sente uscire dal mobile e avanzare dietro di lui. Lo insidiano. Lo perseguitano. Si avvicinano come un esercito terrestre a caccia di qualche alieno.

*

NON SAPPIAMO SE SI TRATTA DI UN SOGNO O DI UN RICORDO. A tratti crediamo sia un ricordo che si insinua tra i sogni, una scena che fugge dalla memoria di qualcuno e si nasconde tra le lenzuola sporche di tutti. Potrebbe essere una scena già vissuta, da noi o da altri. Potrebbe essere una rappresentazione o persino un’invenzione, ma mentre ci pensiamo crediamo sia solo un sogno che si è via via trasformato in ricordo. Se ci fosse una differenza tra gli uni e gli altri, saremmo in grado di capire da dove sia uscito, ma nel nostro materasso distratto tutto si confonde e la verità è che ora questo è poco importante. (..)

Nelle nostre borse abbiamo dei volantini. Tanti volantini, un pacco grande che mi ha sporcato le mani, perché l’inchiostro blu con cui sono stampati macchia. Dobbiamo lanciarli davanti alla scuola senza che nessuno ci veda. Non capisco bene quello che dicono, sembra che parlino di una marcia, di un invito a una grande marcia contro Pinochet, qualcosa di mai visto, qualcosa di mai fatto, qualcosa di molto importante perché mio fratello mi ha chiesto di farlo dicendomi che era una missione solo per coraggiosi e io sono un uomo coraggioso, e posso fare questo ed altro

*

Il tempo non è chiaro, confonde tutto, mischia i morti, li trasforma in uno solo, li separa di nuovo, si muove all’indietro, procede al contrario, gira come il carosello di una fiera, come nella gabbia di un laboratorio, ci intrappola in funerali, marce e arresti, senza darci alcuna certezza di continuità o di fuga. Se siamo stati lì o meno, non è chiaro. Se abbiamo preso parte a tutto questo, nemmeno. Però le tracce del sogno ci sono rimaste impresse dentro come i segni di una battaglia navale destinata alla sconfitta. Rimangono lì, facendoci soffrire ogni volta che spegniamo le luci. Ce ne svegliamo, con la barba disegnata con il sughero che sporca i nostri cuscini e con la sgradevole sensazione di essere stati crivellati da un proiettile verde fosforescente, da una mano ortopedica di legno.

Intervista a Nona Fernández:

La dittatura in Cile si respira in ogni pagina di “Space Invaders”. E lo si vede nella vita dei bambini protagonisti del libro. Cosa significa, per loro, non avere la libertà onirica di sognare? Quando il sognare è sempre un ‘ricordare’ il male che stanno vivendo?

Il sogno è uno spazio che le dittature non riescono mai a mutilare. Il ricordo ufficiale, la storia ufficiale, la memoria ufficiale, chiaramente, sono sempre narrati dai vincitori, tagliati e riassemblati da loro. Ma lo spazio segreto del sogno e del ricordo personale non sono mai del tutto violati, conservano sempre il punto di vista di chi li possiede. Questo libro è stato scritto con quei materiali ad alta resistenza.

Mi ha colpito anche il fatto che in tutto il libro c’è una continua mescolanza fra presente, passato e sogno. È il testimoniare di una confusione, o la possibilità di una analisi più profonda e più ampia del proprio vivere quotidiano?

Ricordare è un verbo, un atto presente. Quando ricordiamo torniamo in parte a vivere quello che ci è successo e allo stesso tempo lo confrontiamo con il momento nel quale siamo. Passato e presente si fondono in questo esercizio di sogno e ricordo.

Per i piccoli protagonisti del libro mi sembra che i sogni diventino quasi il luogo della coscienza, anche contro voglia, anche se li subiscono e fanno male. Mi sbaglio? E in che modo possono difendersi da tutto questo? Forse, in questo modo, sono già ‘adulti’….

Le voci di questo libro sono condannate a questo sogno, non riescono a svegliarsi nonostante siano già adulti. Il sogno si ripete e si ripete. C’è qualcosa che non si risolve. Che nonostante il tempo non li lascia tranquilli. In Cile succede questo. Le tracce di quel sogno sono nei nostri corpi e non possiamo lasciarcele alle spalle. Si ripete e si ripete.

Come si fa a costruire un futuro, dopo una infanzia vissuta in questo modo?

Il futuro è sempre un altro sogno, no? Oggi proviamo a costruirlo smantellando tutte le tracce che ci sono ancora nelle nostre vite di quell’incubo che non ci ha mai lasciati, l’incubo della dittatura.

Gli anni della dittatura sono ormai passati. Ora, nel 2020, cosa ne è rimasto? E cosa si è riusciti a superare?

Disgraziatamente in Cile la dittatura non è una questione che appartiene al passato. La rivolta sociale che abbiamo vissuto ci ha ricordato che ogni problematica del nostro presente è ancorata a quel tempo nefasto. Il Cile organizza il suo vivere quotidiano secondo lo schema di una costituzione illegittima che fu redatta dai militari e che ha assicurato fino a oggi che tutte le enclave del suo modello economico non si mobilitassero. Le conseguenze sono sfociate nella rivolta sociale, che reclama dignità per la vita. Non ci è chiaro se ci siamo lasciati la dittatura alle spalle. Ancora oggi continuiamo a vivere in una post dittatura.

Lo scrivere, in tutto questo, che ruolo ha avuto e continua ad avere?

La scrittura è per me uno spazio per cercare di comprendere. Cerco di trattenere la vita vertiginosa che ci scappa dalle mani, tutte le contraddizioni e i dubbi, le mie tensioni personali, e le riverso nella scrittura. Per molto tempo tutto questo passato del quale stiamo parlando è stato parte delle mie preoccupazioni e prende forma nei miei libri. I miei scritti sono la mia forma di interrogare la realtà, di darle senso. Non ci riesco mai. Sono tentativi, solo tentativi.

La sensazione è che, comunque, rimanga un immaginario sfregiato, da cui è difficile liberarsi…. difficile anche da trasformare in altro…

Ci stiamo provando. Cerchiamo di liberarcene.

Mi sembra anche che “Space Invaders” nel suo raccontare abbia una dimensione teatrale, che possa essere messo in scena, che quasi abbia la necessità di un palcoscenico….

“Space Invaders” è nato con una vocazione teatrale, però poi ho deciso di farlo diventare un artefatto letterario e ha finito per essere ciò che è. Negli ultimi mesi, a quasi dieci anni dalla sua scrittura, stavo lavorando alla versione teatrale. Si sarebbe dovuta portare in scena a giugno, ma la crisi sanitaria ha messo in pausa il progetto.

Come si colloca “Space Invaders” all’interno del suo percorso di autrice? Che tappa è? Cosa di più significativo pensa che rimanga per lei di questo libro?

È un libro che per me segna una specie di rottura. La comprensione della scrittura da un punto di vista nuovo, diverso, più aperto, più “poroso”, pieno di spazi rotti, di buchi. Una scrittura che prova a dialogare con la memoria e con le sue strane forme di funzionare.

E come è nata l’idea di questo lavoro? Quale la necessità, il desiderio, che tiene queste pagine assieme?

Nasce dalla necessità di ricordare la storia di Estrella González, una mia compagna del liceo. Era un ricordo collettivo, che avevamo in molti, quindi nel ricordarla in gruppo le memorie di tutti si sono mischiate, sono diventate imprecise, arbitrarie, capricciose. In quel momento ho capito che volevo parlare anche dei nostri ricordi, di come ricordiamo, di cosa significhi ricordare insieme, della difficoltà di generare un ricordo unico. “Space Invaders” è il risultato dei sogni e dei ricordi di un gruppo di amici del liceo.

(Un grazie particolare a Paolo Primavera ed Alice Rifelli delle edizioni Edicola per la loro disponibilità e pazienza, e per le traduzioni necessarie per l’intervista a Nona Fernández)

L’autrice:

Nona Fernández è nata a Santiago del Cile nel 1971, è scrittrice, sceneggiatrice e attrice.

Nel 2011, nell’ambito della Fiera del Libro di Guadalajara, è stata inserita nella rosa dei 25 “segreti” meglio custoditi della letteratura latinoamericana.

Nel 2015 Edicola ha tradotto e pubblicato per la prima volta in Italia il suo romanzo “Space Invaders”, seguito nel 2017 da “Chilean Electric”, premiato come il miglior romanzo pubblicato in Cile nel 2016.

Altri suoi romanzi sono pubblicati in Italia da Gran Via.

Oggi è considerata una delle più importanti scrittrici in lingua spagnola e i suoi libri sono tradotti in inglese, tedesco e francese.

(Nona Fernández “Space Invaders” pp. 103, 12 euro, edizioni Edicola 2020)

Immagini ————————–

Net|w

OttoDiOtto

di Ba Abat

Voce d’autore ———————————-

A sparire negli abissi del forse

Nazim Comunale, “Chiamala febbre”

di Ilaria Battista

I versi di Nazim Comunale, contenuti nel suo nuovo libro “Chiamala febbre” (con le belle foto di Alessandra Calò), sono un piccolo villaggio di parole, uno shangai di sguardi, camminano sulle foglie senza spezzare i rami pensando ad uno dei seimila futuri possibili.

Escono da un barattolo, pur sapendo di non essere attesi, e forse, neppure spiati, segnando una malinconia che li precede.

I versi di Nazim Comunale sfidano gli artigli del caso, pur sapendo che non arriveranno in tempo per il giorno, qualsiasi giorno, in cui le parole serviranno.

Sanno anche che nessuno ha la vita che voleva, che la gioia si annuncia e poi non viene, e che tutto finirà morto accanto alla spazzatura.

Eppure continuano a stilare liste di cose da fare, a specchiarsi nell’acqua insieme a una ninfa ridente, ad ipotizzare confini da attraversare, a rialzarsi a ridere e a ritentare.

Aspettano un dio impossibile che mantiene ogni promessa, in un universo che è un pugno di metri quadri, provano ad esistere per mezza giornata, a resistere senza un dove e nemmeno un altrove.

I versi di Nazim Comunale sanno che vivere è salire infinitamente in alto, che verranno altri splendidi brividi e ci sarà tra qualche riga la resa.

E allora partiranno, senza lasciare un indirizzo.

Dal libro:

22 agosto 2012

Domani mi opero al cuore.

Batte sbilenco

ride poco e di sbieco

inciampa e

cammina quasi cieco.

Fuga dopo fuga si è spaurato

e ora ha le ginocchia sbucciate.

Ogni respiro un rosario opaco

di perle contate.

Ma a parte la cardiologia e la geometria

le preghiere, le postille e le pastiglie

la morsa dei cani cocciuti alle caviglie

le bugie e i bugiardini

le corse a perdifiato dei bambini

quanti strapiombi

paludi

apnee

laghi, marcite ninfee

voragini

vertigini

e sentirsi dire sempre aspetta:

così lui balbetta.

*

Matteologia, prima delle elezioni

(3 Marzo 2018)

Le donne e gli uomini del nostro tempo hanno bisogno di emozioni,

di una storia alla quale credere, soprattutto se il futuro è da scrivere insieme.

MATTEO RENZI

(…)

Piattola, pattume, piattume

Pol Pot di marzapane

Pitti Bimbo

bevi la cicuta

ambasciatore della merda intimamente americana

traditore dello sperma fiero dei partigiani

pallido seguace del Machiavelli

68

hai messo a letto Letta

e hai allietato gli orchi di gesso di Arcore

le tue cene eleganti a base di sottilette ed emendamenti

Verdini vuol dire fiducia

senza un grammo di emozione

senza un micron di intelligenza

omega 3 scaduto

pallido Macron

sbarbatello partitocratico

apri le chiappe ipocrite all’inferno a cinque stelle

non potrai salvarci da salvini

e dalle minuscole maiuscole che non vorremmo e non vorremo

il vostro ego ipertrofico è gemello

avete buttato la vita in una pozzanghera

in un pomeriggio di marzo prima di una riunione di sezione

era il 1988, era il 1917, era un pomeriggio di cinquemila anni fa.

(…)

*

Anonimo primitivo

Questa pietra è melodia remota

cava d’assenza

assorto l’aprirsi

fiori all’ape di remote dissonanze

il seguito è un passo più in là

il rosso è la mia fuga

e come graffio la carta è perché capita

e dove mi vede un’ombra.

*

Ridere è capovolgere il mondo.

Un maremondo.

Una città fatta di lacrime.

Prospettive azzurre come

l’ipnosi della ventola.

Un’ombra di fuga perenne nella sua voce.

Le stagioni di un minuto.

Magie e sonniferi, bugie da mammiferi.

Cerco una lontananza e non la trovo.

Mi hai fatto domande di cui ho tutte le risposte.

La polvere del disincanto non risparmia nessuno.

La ridda delle occasioni perse.

Le tue ciglia mi spettinano il mare.

Sott’acqua invisibili le mie navi sommerse

a sparire negli abissi del forse.

Intervista a Nazim Comunale:

L’acqua scorre costante tra le tue parole. Che sia una ninfa, l’oceano o un’immersione subacquea, è un elemento che si fa quietamente spazio tra un verso e l’altro, sempre in qualche modo presente, in forma liquida, in tutte le sue accezioni, o in forma cromatica, il blu sembra essere predominante nella tua palette cromatica. Sembra quasi abbia una funzione consolatrice, se non rigenerativa. Ti ci ritrovi in questa mia sensazione letteraria o sono completamente fuori strada?

Sono nato a Guastalla, l’ultimo comune della provincia di Reggio Emilia prima del mantovano, dunque a due passi dal Po, dove da bambino mia madre mi racconta che volevo sempre entrare a tutti i costi, anche se purtroppo già non si poteva (eravamo tra la fine degli anni 70 e l’inizio degli 80).

Amo molto l’elemento acqua, in modo particolare i fiumi. In mare invece ho timore di spingermi lontano dalla riva e mi è capitato anche di sentire le vertigini una volta, non credevo fosse possibile.

Un’altra cosa che mi ha molto colpito è l’uso che fai della parola ‘marzapane’. Ci ho pensato molto ai bottoni di marzapane, un’immagine molto dolce, non solo in senso culinario, molto rassicurante, contrapposti al Pol Pot di marzapane, detto in senso spregiativo, lo scherno che si impasta al dolce della festa.

Il marzapane è usato casualmente o c’è un ricordo, una sensazione che ti ha spinto ad utilizzarlo nei tuoi versi?

Semplicemente mi piaceva molto il suono dell’immagine bottoni di marzapane, mentre nell’invettiva in cui dico Pol Pot di marzapane il contrasto serve a dare la dimensione del ridicolo dell'(aspirante) dittatorello morbido (che non è cambogiano ed è vivente) contro cui mi scaglio.

Compaiono spesso nei tuoi versi figure mitologiche, dalle ninfe ad Ulisse. Una reminiscenza di studi passati o una passione che trova espressione nei tuoi versi?

Mio padre quando ero bambino mi raccontava le storie della mitologia greca, e credo che questo abbia avuto un’influenza fondamentale nel mio immaginario. Inoltre, credo anche che uno dei compiti della scrittura sia proprio quello di creare in qualche modo una sorta di mitologia personale o, nei momenti più felici, addirittura universale.

Sfogliare un atlante geografico è già un atto che ha a che fare con la mitologia. Cito da uno dei libri fondamentali della mia vita, “Caboto” di Mattotti/Zentner (un racconto illustrato che consiglio a chiunque): “Raccontare. Occupazione da sopravvissuti. Sulle linee di un volto si disegna la mappa di una vita.”

Nella prima parte del tuo libro, ho avuto spesso la sensazione di trovarmi davanti ad una rabbiosa rassegnazione, che spingeva le tue parole verso una fuga impossibile. Poi mi è parso che la rabbia si stemperasse in una stoica accettazione delle cose non si possono cambiare, anche se in qualche verso la fiamma della rabbia si intravedeva, sempre un po’ nascosta però. Pensando anche ai tuoi scritti giovanili, è la vita che ci spegne il furore a poco a poco, o siamo in qualche modo nati rassegnati?

Da poco dopo la nascita ho avuto una disavventura di salute importante; inoltre altre vicende familiari mi hanno portato ad avere una sensazione un po’ amara della vita, forse. Non sono però affatto rassegnato a nulla, faccio costantemente mille cose, scrivo di musica su il Manifesto e su altre testate, suono (ho pubblicato diversi dischi, è appena uscito il primo album del mio nuovo trio, Iran), insegno italiano a scuola (fino a quest’anno elementari, sto passando alle superiori proprio ora), ho viaggiato moltissimo, ho fatto diversi cammini a piedi, all’estero ed in Italia. Tutto tranne che rassegnato. Adelante, siempre!

Un’ ultima domanda. C’è mai stato un momento in cui eravamo davvero splendidi?

Quando ancora non ce lo chiedevamo.

L’autore:

Nazim Comunale è nato a Guastalla (Reggio Emilia) nel 1975.

Sue poesie sono apparse sulle più importanti riviste italiane, cartacee e on line.

Ha pubblicato le raccolte poetiche “Aguaplano” (2015) e “Lei oceano” (2017).

È presente nella collettiva “Non ancora silenzio” (2019).

È giornalista musicale e scrive per Il Manifesto e The New Noise.

Suona con il gruppo Iran, di cui è appena uscito il nuovo lavoro.

(Nazim Comunale “Chiamala febbre” pp. 148, euro 20,50 edizioni San Lorenzo 2020)

Immagini ————————–

SomethingToSay

OttoDiOtto

di Ba Abat

Voce d’autore ———————————

Soffiavi dal mare a terra

Sonia Gardini, “HAIKU”

di Salvatore Cutrupi

Quando un poeta italiano si misura con la poesia haiku, di origine giapponese, c’è sempre il rischio che non riesca a trasmettere autentiche emozioni, usando quel linguaggio semplice che caratterizza gli haiku e più in generale la filosofia Zen.

Scrivere della natura e delle stagioni in soli tre versi e diciassette sillabe può conferire, infatti, a questo tipo di poesia breve, una sorta di chiusura e di ermetismo tali da vanificare le buone intenzioni dell’autore.

Ma questo non succede con la poesia di Sonia Gardini che nel suo libro “HAIKU” ci coinvolge totalmente con il suono, i colori e il profumo delle immagini che ci offre.

Sonia Gardini è nata a Savignano sul Rubicone ed è anche vissuta a poca distanza dal mare, a Sant’Angelo di Gatteo. È perciò naturale che il suo scrivere sia influenzato da tutto ciò che riguarda l’azzurro dell’acqua e il calore estivo della spiaggia, luoghi da cui affiorano i suoi più pulsanti e vivi sentimenti:

Sempre ricerco

la libertà del mare

specchio turchese

*

Che bei ricordi

sulle spiagge di luglio

coi girotondi

*

Leggera brezza

soffiavi dal mare a terra

la mitigavi

*

Seni di rupe

accolgono il mare

che li rispecchia

Quello che soprattutto colpisce, nello scrivere poesia dell’autrice, è la sua capacità di far vivere in un unico abbraccio la tangibilità delle cose reali con la profondità dell’arcano.

Sonia Gardini ci accompagna in un mondo di riflessioni e di domande, a cui ognuno di noi potrebbe dare un’interpretazione o una risposta diversa. Ed è proprio qui, in questo mistero (Yugen) che sta gran parte del fascino della sua poesia haiku:

È trascendente

la fusione dei corpi

degli amanti

*

Cielo e stelle

non sono l’armonia

di questa notte?

*

Sono indomabili

gli sguardi delicati

degli uomini

*

Acqua o stelle

da dove inizi tutto

nessuno lo sa

Nel libro non mancano gli haiku che fanno riferimento alla leggerezza (Karumi) delle cose del mondo che ci circonda, e che tendono ad esplorare la natura e a perseguire la felicità del “qui ed ora”, caposaldo della filosofia zen:

L’aria commuove

l’acqua cerchiata in onde

piccole e grandi

*

D’azzurre luci

s’accendono la terra

l’aria e l’acqua

*

La luna piena

di notte si ravvia

tra i racemi

*

A primavera

si sveglierà il fiore

del mio giardino

Tra gli spiragli di bellezza presenti nei versi della poetessa s’insinua anche un’ombra, il senso amaro della solitudine (Wabi), sia quella della natura che quella umana, momento in cui l’anima non vibra più:

Non vedo orme

a segnare la vita

sulla battigia

*

Serve un faro

nella vita di tutti

per orientarsi

Mi piace concludere queste mie riflessioni sulla poetica di Sonia Gardini dicendo che il suo scrivere è un ondeggiare tra l’osservazione della natura e il proprio mondo emozionale.

Dai suoi versi nascono e si fanno strada lo stupore, la malinconia senza tristezza, la caducità della vita e il mistero, quegli stati d’animo che sono l’essenza, forse la vera ragione di esistere della poesia haiku.

L’autrice:

Sonia Gardini è nata a Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena) nel 1948 ed è vissuta nel vicino Comune di Sant’Angelo di Gatteo.

Dopo la laurea si è trasferita a Brescia dove ha operato come insegnante di materie letterarie, e poi di sostegno, nella Scuola Media. Nel 2006 ha pubblicato con Fare Editore la raccolta poetica dal titolo “Dove allunata?”.

(Sonia Gardini “HAIKU” pp. 50, 10 euro, Fara Editore 2020)

Immagini ————————–

ThinkInTextures

OttoDiOtto

di Ba Abat

Ti racconto ————————-

Quarantena

Una storia

di Filippo Medeot

c’è uno spazio vuoto tra il fuori e il dentro, fra l’io e l’altro, una camera d’aria che pesa come un’intercapedine imbottita di gomma e spugna, quattro spesse pareti insonorizzate più un soffitto e un pavimento a formare una piccola ma tenace camera anecoica intorno a noi. ce ne siamo tutti accorti a febbraio, quando il timore ci si è insinuato sotto le coperte. a vent’anni il più grande timore è che il cazzo non ti si alzi, e che il tuo migliore amico muoia con i polsi recisi da una lametta di rasoio. quello spazio angusto lo abbiamo imparato ad abitare, a prenderne le forme, come polpi, a stringerci in esso e farne una mansarda. immergendo la testa nel liquido amniotico del vivere comune. cos’è questa forbice che c’è tra me te, che è me e te ma anche più di me e te. perché non ti sento non ti vedo seppure sei qui e la tua bocca si muove e compie strani girotondi, cerchi grandi come vortici e poi fessure strette strette da nasconderci lucertole e gioielli.

ho rivisto tutti i miei amici, in quei giorni, anche quelli che non vedevo da tanto tempo, persone dall’altra parte del mondo e miei vicini di casa. cos’è fa di me e te un noi? riusciamo a toccarci veramente? cosa ci manca? un’idea di mondo? un’idea di dio?

non passa giornata senza che io sia indissolubilmente legato a questo ego così ingombrante, senza che debba giostrarmi tra i suoi spigoli, e pensare pensare pensare pensare e sperare che tu mi capisca, ambire alla comprensione fino ad averne paura, in una continua tremenda giostra da telefono senza fili. eppure che cos’è che ci fa comunità? questa eterna condizione di solitudine che scende su di noi la domenica pomeriggio come un dio malvagio, il dramma della coscienza, questo dolore che infine è un dolore condiviso? e quanto è grande un dolore quando condiviso, quanto bello, magnifico nella sua universalità. perché cerchiamo tutti di scavalcarlo, di urlare più forte, di ridere più sguaiatamente, cercandoci nervosamente, di continuo, toccandoci la faccia, i gomiti, passando le dita infangate sul costato, tra le cosce, sulle piante dei piedi, in mezzo alle natiche sporche di merda, accarezzandoci i capelli, le guance, leccandoci gli occhi a vicenda, penetrandoci e sporcandoci tutti, nella spasmodica speranza di scomparire nell’altro, di fonderci finalmente, con un tuffo nelle cavità e negli orifizi di chi ci sta di fronte. e se io sono io perché ci se tu a contrapporti a me, a fare rumore con la tua sgraziata presenza, con quel taglio netto con cui ti stacchi così prepotentemente dalla parete uniforme e omogenea del tutto, noi non possiamo che essere una relazione, solo quello, la nostra intera identità ridursi ad una stretta di mano, ad un gioco di sguardi, un ginocchio toccato sul sedile dell’autobus.

per ogni coppia di amanti riscaldata dal tepore dei loro stessi liquidi seminali nella propria alcova c’è una vecchia sporca di merda stesa sulla tappezzeria del proprio appartamento di trenta metri quadri, divorata dalla demenza senile. man mano che il sole va calando la luce azzurrina del televisore diventa sempre più intensa, fino ad illuminare d’elettricità l’intero soggiorno, le cornici argentate le porcellane i ninnoli in merletto. questo maremoto le ha portate tutte a galla, emerse in tutto il loro candore, in tutta la loro tenerezza. vorrei essere innocente con loro, in questa casa così grande, così spaziosa che potremmo starci tutti, fare una grande festa mondiale, la prima festa mondiale, ballando sui confini sulle contraddizioni sui giramenti di testa. ma non possiamo, non ancora. intanto mi tocco ed è come toccarvi un po’ tutti.

L’autore:

Filippo Medeot studia italianistica presso l’Università degli Studi di Udine.

Nel 2018, 2019 e 2020 partecipa al corso di scrittura creativa “La prima parola”, presso la galleria d’arte Prologo, a Gorizia.

Sempre nel 2019 fonda insieme agli amici di sempre il Circolo ARCI Skianto!, con lo scopo di animare la vita culturale locale e promuovere la partecipazione giovanile.

Suoi scritti sono pubblicati sulla newsletter Fantastico!

Vive a Farra d’Isonzo (Go).

Immagini ————————–

CercaEProgredisci

OttoDiOtto

di Ba Abat

Ti racconto ——————————–

Una vita da mediano o una vita da soffione?

Vieri Peroncini, “Vita da Soffione”

di Nicola Skert, Arianna Salvador e Antonello Bifulco

Ci sono libri che mi fanno proprio incazzare. Non per quello che c’è scritto, sia ben chiaro, ma perché meriterebbero una grande platea e invece fanno fatica a emergere dall’oceano di carta stampata, un oceano spesso anossico, marcescente e povero di biodiversità culturale. Come spesso accade, questi autentici gioielli di carta non vengono minimamente intercettati dalla grande editoria che, nel suo essere appunto ciclopica, o per esattezza polifemica, appare sempre più allineata al personaggio mitologico omerico: un gigante stupido, capace solo a badare al suo gregge, divorare uomini e finire accecato dall’Ulisse del mercato. Poi ci sono esempi di piccola editoria di eccellenza, per carità, ma questo è un altro discorso.

Detto questo, ad esempio a farmi incazzare quest’anno sono stati due libri e penso che in giro ce ne siano parecchi altri. Intanto mi soffermo su uno in particolare e se non fosse ancora chiaro dal titolo, parlo del libro “Vita da Soffione” di Vieri Peroncini. Non è un romanzo, come riportato in copertina. Lo definirei, in maniera assolutamente non esaustiva, un lucido quanto commovente compendio filosofico-umanistico sulla tipologia umana del Soffione.

“Questo è un libro sui Soffioni” viene riportato nell’incipit. “Intesi come fiori, pianta erbacea, vegetale erboso. E intesi come persone, uomini e donne, animali sociali. O almeno, che vorrebbero essere animali sociali”. L’incipit è chiaro, in poche frasi concise confessa al lettore che cosa si accinge a leggere, ed è esattamente così. Vieri Peroncini non finge, non ci gira attorno, va dritto al punto, e la curiosità si fa irresistibile.

Ma che cos’è questo essere umano Soffione? Chi è questo essere umano Soffione? Lo sono anche io? Lo è mia moglie, il mio compagno, il mio collega di lavoro o il mio amico più intimo? Insomma, man mano che si procede nella lettura le domande si embricano una sull’altra e trovano prontamente risposta. Perché è un libro di risposte ma non è una guida, un manuale per vivere meglio, sia ben chiaro. Vieri rifugge da questo scopo e lo scrive a chiare lettere. Si limita, anzi non si limita affatto, piuttosto oserei dire che si illimita a raccontare, descrivere, circoscrivere e inscrivere una tipologia umana e un modo di vivere l’essere umano che spesso viene riconosciuto come disvalore.

Quella di Vieri è una sorta di outing, un’illuminazione, una presa di coscienza sull’essere un Soffione e volerlo dire al mondo, che “essere un soffione va benissimo. Cioè, essere un Soffione, va benissimo.”

Insomma, come tutti i buoni libri non piacerà a tutti, per fortuna. Ci sarà il lettore che si identificherà, che ne trarrà pure sollievo, ci sarà chi almeno lo comprenderà o comprenderà meglio, ci sarà chi lo farà a pezzi e ci sputerà sopra con disprezzo, disgusto e ovviamente con gran godimento.

Indipendentemente da cosa ne farà un lettore, questo rimane un libro originale, finalmente qualcosa di nuovo che merita di emergere dal piattume del succitato oceano di carta. Un libro che risulterà sicuramente stupendo almeno per i Soffioni. Solo che per scoprire se si è Soffioni, bisogna leggerlo.

Per cui, scovatelo. E buona lettura.

Dal libro:

“Chi ha tempo di mettersi a considerare i soffioni? Qualcosa di meno forte, resistente, duraturo?

In realtà, un soffione potrebbe non esistere neppure dal punto di vista filosofico, visto che quando è ancora a livello di piantina verde o di fiore è diversissimo dall’essenza della sua soffionità, e quando è soffione, lo è per talmente poco tempo da non esistere quasi neppure. Come lo scorrere del tempo può essere rappresentato da un battito di mani, così l’esistenza del soffione è condizionata da un alito di vento.

Persino una farfalla, con la quale peraltro ha in comune quello che io considero uno stadio da crisalide – quando è nello stato di fiore giallo – ha un’esistenza più duratura.

Diciamolo, ci sono 1000 motivi per cui uno non dovrebbe voler essere un soffione, o paragonato ad esso.

Eppure, ci sono moltissimi soffioni. Intesi come piante.

E ci sono migliaia di Uomini e Donne Soffione.”

*

“I Soffioni hanno bisogno di prendere coscienza del fatto che sono fragili, e che la loro fragilità va benissimo, che è uno dei tanti modi di vivere e sicuramente non uno dei peggiori.

I Soffioni non hanno bisogno di invidiare le Aquile: purtroppo, il mondo che ci circonda, fatto da rapaci, è costituito in maniera tale che basta guardarsi in giro per vedere una persona con la quale un Soffione non andrebbe nemmeno a bere un caffè. Presidenti, Onorevoli, Sottosegretari, Direttori, Dirigenti, Ingegneri – un elenco lunghissimo.

Tutti Aquile, non Polli, ovviamente.

Ma per il Soffione, che di suo non ha una naturale repulsione a svolgere un lavoro interessante, gratificato e ben pagato, ha una naturale idiosincrasia a passare sui cadaveri delle altre persone per ottenere i loro risultati da rapaci.

Non vuole fare vittime lungo la strada. Non desidera occupare posti che non gli spettano.

Lo sapete, vero, che i rapaci dilaniano le loro vittime?

C’è qualcosa di male, nel preferire la propria cucina ed una torta fatta in casa, ad un consiglio di amministrazione?

Diceva un poeta che basta poco per essere felici, basta vivere come le cose che dici.

Magari un Soffione non brillerà socialmente. E allora?

Chi dice che non possa essere una compagnia meravigliosa, una persona limpida, uno spirito legato al giudizio dei fatti piuttosto che delle poltrone?

Non può dirlo nessuno. Perché non è così.

E per essere felice, basta che trovi quel minimo di equilibrio, o la compagnia di altri Soffioni, tale per cui alla fine i taglienti ed ingiustificati giudizi dei rapaci dagli artigli affilati perdano, in modo naturale, ’importanza.”

*

“A questo punto, possiamo tirare le somme. Quelli che abbiamo definito Soffioni, sono una categoria umana del tutto particolare.

Pèrdono spesso nella competizione della vita; ma non possiamo definirli perdenti.

Non sono disposti a tutto pur di vincere, ma non sono rinunciatari.

Vanno sovente a pezzi dal punto di vista emotivo e psicologico, ma non sono dei deboli.

Non capiscono letteralmente tutta una serie di azioni e motivazioni che spingono la maggioranza delle persone, ma certamente non si tratta di stolti o stupidi.

I Soffioni sono soffioni. Fragilissimi eppure resistentissimi.

Vanno a pezzi ma rinascono sempre. Allegoria delle migliori qualità, troppo spesso sepolte da strati su strati di convenzioni e aggressività, della natura umana.

Poco appariscenti eppure bellissimi. In continua trasformazione, da pianta verde a fiore giallo a bolla di sapone bianca, e ancora pianta verde che scompare per poi riapparire.

Dotati, o afflitti se vogliamo, da una sensibilità e una visione del mondo particolare, sfumata e sfocata eppure chiarissima, i Soffioni desiderano l’assenza di dolore ma non per questo rinunciano a mettersi in gioco. Un gioco in cui sono destinati a perdere spessissimo, non per incapacità, ma perché non capisco le regole di un gioco che non ha regole: il diritto dei dritti, la regola dell’abuso, la legge del menga.”

Intervista a Vieri Peroncini:

Domanda scontata. Da dove è venuta l’ispirazione del soffione?

Non sarà bello dirlo, ma è venuta in gran parte per reazione ad uno dei concetti più assurdi della storia della letteratura, quello dell’aquila che si crede un pollo, veicolato dai libri di Anthony De Mello – ma non solo. Una castroneria sesquipedale. Esiste tutta una serie di trafficanti e parolai che si atteggiano a guru: una delle catastrofi della nostra epoca sono i life coach, quelli che veicolano sempre e solo il concetto che la ricerca della felicità coincida con quella del successo, e che questo sia sovrapponibile a fama + denaro. Per fare questo, si cerca di convincere dei polli che sono aquile che si credono polli, causando verosimilmente assai più danni dello status quo, ma abolendo la propria povertà.

Del resto, è universalmente accettato che la ricerca della felicità sia in realtà una ricerca della sicurezza economica, come il film di Muccino illustra benissimo senza rendersene conto. Non ho mai capito, in verità, perché uno dovrebbe preferire essere un passero piuttosto che una lumaca: le lumache sono simpaticissime, specialmente se blu.

In definitiva, oltre alla banalità dei riferimenti iconografici sulle aquile, perché uno dovrebbe per forza tendere ad essere un rapace? Se si è polli va bene lo stesso, se si è ornitorinchi anche. Il dolore nasce dalla non accettazione, dalla tensione ad essere ciò che non si è. Ed essere fragili va benissimo, come un soffione.

Vita da soffione è un lavoro finito di stampare nell’ottobre 2018, dopo un’unica presentazione è diventato un libro fantasma per ricomparire solo ora. Sono complicati i soffioni… Lo sappiamo perché lo siamo e sappiamo d’esserlo da quando abbiamo letto questo fondamentale e liberatorio piccolo libricino. Anche il nostro Vieri lo è, complicato, e perciò complicata sarà la domanda. Scriveva Friedrich Nietzsche che quel che uno è si rivela quand’egli smette di dimostrare quel che può e che il talento può essere usato come ornamento per nascondersi. Lo scrittore che smette di mostrare quel che può è dunque un soffione che smettendo di nascondersi rinuncia con fierezza all’ornamento donando il suo talento?

Che il talento possa essere usato per nascondersi è praticamente certo, anche se potrebbe sembrare il contrario. È anche vero che anche il silenzio può essere espressione del talento, il che è proprio quello su cui sto scrivendo attualmente, oltre che una scelta da Soffione, perennemente sovrastimolato ed a caccia di comprensione. Penso a Bukowski, ma anche ad innumerevoli altri talenti mostruosi: ma non è forse vero che quando si vuole nascondere qualcosa la si mette dove tutti possono vederla? Poi, nessuno è mai del tutto consapevole di quanto mostra, di quanto nasconde, e di quanto l’una e l’altra cosa siano volontarie e sotto controllo. L’arte è un sintomo, tra le altre cose. Nietszche era anche convinto degli enormi limiti intrinsechi della parola come metodo di rappresentazione della realtà, perché inevitabilmente approssimativa rispetto ad oggetti che comunque non sono né certamente né univocamente definiti. Quindi, eliminata la scelta del silenzio artistico, non resta che essere Soffioni-scrittori per approssimazione.

Per quanto tempo hai lottato contro il tuo essere soffione?

Come sarebbe “ho lottato”? Essere un soffione vuol dire essere Moby Dick, e la caccia non finisce mai. Quindi, lotta continua, per non andare in pezzi al minimo alito di vento, come scrivo in una raccolta di racconti. Quello che può sperare di ottenere il Soffione è il distacco, l’atarassia, quella benefica condizione dell’animo per cui il giudizio negativo degli altri sulla nostra condizione di fragilità non ha più importanza.

Il soffione teso all’anelito di vento dopo essersi accorto di non essere stato creato per il volo bensì per la semina… guardando il campo pieno d’altri soffioni è fiero di noi come noi di lui mentre lo leggiamo?

Non saprei. In prima battuta direi che orgoglio e fierezza sono sentimenti non proprio pertinenti ai Soffioni. Poi, un Soffione augurerebbe ad una persona di essere Soffione? La cosa è ambigua: la condizione del “sentire amplificato” non è poi così invidiabile, questo immedesimarsi negli altri sentendone il dolore è sfibrante. Ma d’altronde, potremmo mai augurarci di essere circondati da persone Altamente Insensibili? Beato te che non capisci un cazzo è una realtà contraddittoria e ossimorica: d’altra parte le filosofie solitamente predicano consapevolezza e conoscenza per poi superarle. Il Soffione, con la sua iper-ricettività, di autocondanna ad una vita di ricerca della comprensione, propria e altrui. Si può non esserne fieri?

Come sarebbe secondo te una società, o meglio una umanità di soffioni? Come si svilupperebbe?

Da un punto di vista clinico, i Soffioni si possono assimilare con un’approssimazione discreta alle cosiddette HSP, o Persone Altamente Sensibili, che a quanto pare dovrebbero rappresentare circa il 20% della popolazione. Quindi, in realtà non è una condizione poi così rara.

Un mondo composto tutto di Soffioni dovrebbe risultare piuttosto armonico, e radicalmente diverso dall’attuale, fondato su principi radicalmente alieni. Sarebbe una sorta di Arcadia, credo, basata su persone di valore invece che su individui di successo, mentre ora, come scrive Pino Aprile, gli intelligenti hanno creato il mondo ma gli stupidi ci vivono alla grande, e lo governano in buona parte. È la stessa cosa.

Viene però da chiedersi che cosa succederebbe al contrario, perché le persone altamente sensibili hanno un contraltare, che contribuisce a definirle peraltro, nelle persone altamente insensibili, che vediamo prendere sempre più piede.

Un mondo popolato di individui totalmente disempatici e sociopatici come nadir della soffionità, praticamente un gigantesco CdA di una multinazionale permanente: qua è più facile immaginare come sarebbe, arriveremmo all’estinzione umana in un attimo.

Il soffione per natura è portato all’attesa… Aspetta un soffio, vento o fiato che sia, e sembra perciò indifferente al passare del tempo. Come mai il soffione Vieri ha usato una foto in quarta di copertina di qualche tempo fa e non attuale? Ti sentivi vecchio?

Quello che conta sono gli anni che uno si sente, e io me ne sento 113. Per il resto, ho dovuto andare a vedere l’immagine, visto che non sapevo di cosa stessimo parlando. Effettivamente, la foto è del 2012, non poi così vecchia. Il fatto è che non ho quasi foto mie, detesto farmi fotografare, non sopporto la mia immagine: la vedo un po’ come Alfred Hitchcock, che sembra si definisse “un assurdo pinguino vestito da uomo”. Io non la vedo esattamente così, ma diciamo che l’immagine mentale che ho di me stesso sarebbe simile a James Stewart: poi, quanto mi vedo in foto o allo specchio ecco che appare John Belushi. Non è bello. Quindi, meno mi fotografano meglio sto: quella in questione era una scelta praticamente obbligata.

Un messaggio ai soffioni? O al lettore sui soffioni?

Il messaggio ai Soffioni è implicito nel libro: riconoscetevi come Soffioni e, per quanto mostruosamente difficile sia, accettatevi come tali. Soffrire per non riuscire ad attenersi a modelli socio – comportamentali che non vi appartengono sarebbe già di per sé sbagliato: quando i modelli che vi si vorrebbero imporre sono aberranti la cosa diventa totalmente insensata e autolesionista.

Per fare un esempio “poetico”, è come se Alda Merini o Edgar Allan Poe ambissero a diventare Matteo Salvini o un concorrente del Grande Fratello (uno qualsiasi, ovvio). Certo è che il “messaggio” non va confuso con un “insegnamento”: io non posso insegnare nulla, al massimo posso cercare di dire come la penso. Tuttavia, vorrei dire ai sarti di fare il meglio possibile le asole per i bottoni.

L’autore:

Vieri Peroncini è nato a Trieste nel 1967 da una tipica famiglia triestina, cioè con ramificazioni in mezza Mitteleuropa e oltre, e a Trieste si è laureato in Lettere Moderne.

Giornalista pubblicista, ha collaborato con i quotidiani il Gazzettino ed Il Piccolo, con riviste cartacee ed on-line, ma più che di quel che ha scritto è, per dirla con Borges, orgoglioso di quello che ha letto: al ritmo di un centinaio di libri all’anno, capisce molto bene Pessoa che diceva “per comprendere mi sono distrutto”.

Nella vita, ha raccolto mele, agganciato vagoni ferroviari, insegnato latino, fatto il sindacalista, assistito persone disabili, allevato conigli controvoglia, arbitrato incontri di tennis, tirato con l’arco e un’altra quantità di cose assurde.

È fortunatamente sposato con Laura, che continua a vedere in lui cose che gli specchi non riflettono più, ha un figlio di 24 anni, Nicolò, al quale probabilmente lascerà in eredità solo la sua terra, ovvero parole (cit. e cit.). È un Soffione.

(Vieri Peroncini “Vita da soffione” pp. 148, 12 euro, edizioni Gossmann 2018)

Immagini ————————–

Archive

OttoDiOtto

di Ba Abat

Intervista a Ba Abat:

di Giovanni Fierro

Il tuo fare arte ha più strumenti di espressione. Come ti muovi tra installazioni, tessuti, fotografie e elaborazioni grafiche?

Divinamente! E finalmente, aggiungo.

In questi ultimi anni ho sentito l’esigenza di convogliare tutte le mie istanze in un unico fascio creativo. La forma iniziale dei miei lavori – principalmente istallativi o scultorei – cominciava a starmi stretta. Mi accorgevo che talvolta mi limitava ad un metodo, ad un’identità del “fare arte” che non mi bastava.

Ecco che allora ho deciso di regalarmi più libertà. Ogni diversa tecnica, ogni forma compositiva, ogni supporto…tutto diviene coerente con tutto, se frutto di una ricerca che mi appartiene.

Qual è il tratto comune che le tiene unite e le avvicina?

Sono io. È una risposta banale forse. Ognuno di noi è un mondo fatto di infinite risorse e necessità.

Ognuno di noi ha delle cose da dire, delle problematiche da voler risolvere

(mi riferisco alle “complessità” di cui parla George Kubler nel suo “La Forma del Tempo. La Storia delle cose”. È un libricino sottile e denso che parla dell’artista come di in individuo che tenta di risolvere questioni universali, infinite, quelle domande che cominciano con la storia dell’uomo…. parla del fatto che ogni artista contribuisca ad una ricerca corale, e che il suo FARE spesso sia un tassello, piccolo ma fondamentale, che avvicina alla soluzione di problematiche/questioni prese in carico da altri artisti/filosofi/teologi etc anche secoli prima… Kubler lo racconta però molto meglio!).

Ognuno di noi ha un ordine interno, una coerenza di pensiero che trova espressione quando liberato.

Ho deciso di non pormi più domande riguardo la congruenza espressiva dei miei lavori. Mi dico che li ho fatti io, e che questo basta a farle convivere senza stridore.

Cosa ti fa scegliere, di volta in volta, la forma necessaria per le tue opere?

Diciamo che sono loro a scegliere la propria forma. Io assecondo solamente.

Necessario é ciò che non può essere altrimenti, no?

Ogni lavoro nasce come é.

Molto particolare è anche l’uso della cucitura che tu fai. Non solo un creare una vicinanza di spazi e materiali, ma anche una vera e propria scrittura… cosa ne dici a riguardo?

Si. Spesso scrivo – usando le parole, intendo.

Ma la cucitura mi permette di esprimere concetti con una precisione che con le parole non mi è possibile raggiungere. E per precisione intendo proprio il suo contrario: la confusione che governa il magma di emozioni e pensieri che mi abitano.

La cucitura è gesto, è movimento, è una matita con cui scrivo ad occhi chiusi.

La parola si perde e diviene segno. Risponde a regole che hanno a che fare con lo spazio e con l’improvvisazione. È una scrittura del corpo, per me può assomigliare alla danza, alla musica, ad un linguaggio primitivo ma forse anche più efficace e attuale di altri. Per me, ovviamente.

La parola ritrova il proprio suono nel divenire segno grafico, partitura sonora dei miei inconsci.

Difatti anche le parole trovano ascolto e spazio nel tuo lavoro…

Le parole trovano diverso spazio nei lavori che faccio. Talvolta lacerate, talvolta sottolineate, talvolta censurate. Censurate ma presenti. Lasciano comunque in me e nello spazio il segno del loro passaggio.

A volte ho usato la cucitura per evidenziare alcune parole a discapito di altre. È stato un tentativo di riscrittura…un tentativo forse presuntuoso di cambiare la narrazione.

Strappare, suturare, ricomporre.

Ho la propensione a distruggere. Rompere, tagliare, sporcare… per poi ricostruire.

Molto particolare anche l’uso del colore presente nei tuoi lavori. Tanto bianco, del nero, del blu.. altri non ce ne sono.

Il colore è stato una specie di ossessione per me.

Una bambina con un padre daltonico comincia già da piccolina a porsi domande sulla percezione. E così ha continuato per tanti anni.

Ho studiato le varie teorie del colore, ho cercato di capirlo, di immaginare come gli altri lo guardano e vedono.

Ho provato ad usare fili rossi, fili arancioni, rosa, gialli… non riesco a fare pace con loro… ogni volta succede che “non funzionano”, non con me.

E allora cado nel Bianco, un colore di cui non mi stanco mai e che porta dentro di sé la realizzazione di ogni mondo possibile.

Uso il bianco e il nero. Talvolta una virata in direzione Blu.. in ogni caso verso il freddo.

Non è una scelta. È una propensione. È un “sentirsi bene lì”.

(“Una cosa che colpisce subito è che, ogni singolo lavoro di Ba Abat, ha una propria tensione. Trattenuta il più delle volte, quasi con una forza che ha la capacità di modificare il suo tempo, il suo luogo dell’accadere. E questo mi sembra molto in sintonia con il tempo che viviamo come società – oltre alla pandemia – .

É un qualcosa che si avverte, ancor prima di capire cosa di suo si stia guardando.

Forse è la forza con cui i vari soggetti del suo lavoro sono tenuti assieme. Ecco, forse è questo. Una tensione che si spiega con una vicinanza, ma ancor di più con una appartenenza. È ciò che accade in quel momento, e che ritrovo in ogni suo lavoro che finora ho visto, ho vissuto. E quel momento è il tempo che lei rivela, che mostra attraverso il suo lavoro e la sua particolarità.

Un tempo che sento dannatamente nostro, contemporaneo, attuale.

E credo che la selezione di immagini presentate in questo numero di Fare Voci lo racconti molto bene…” g.f.)

L’artista:

Ba Abat conduce una ricerca che abbraccia la moda, il design e l’arte visiva.

I mezzi scelti sono quelli legati al tessile: aghi uncinetto macchine da cucire.

Il suo percorso muove dall’attenzione per l’aspetto rituale dell’azione reiterata.

Nelle prime composizioni protagonista è la ripetizione ossessiva dello stesso gesto compositivo in una data porzione di tempo.

Sono lavori nei quali l’artista mette alla prova la propria resistenza, tessendo continuativamente e ripetitivamente fino a che non estingue le proprie energie.

L’azione qui è un Dono: la fatica e il sacrificio cui l’artista si espone sono una preghiera laica in cui intravede la possibilità di andare al di là del pensiero,al di là del Tempo.

Negli ultimi lavori l’attenzione si sposta sulla relazione tra le immagini e la parola.

Parola come segno semantico. Parola come grafia. Parola come suono.

Ba Abat smembra interi testi, cuce, sutura e poi ricompone.

È un tentativo di tradurre graficamente ed emotivamente un percorso narrativo, la possibilità di riscriverne il suono attraverso un gioco di sovrapposizioni, la ricerca di un diverso linguaggio fatto di alternanza di punti, linee e silenzi visivi.

Vive e lavora a Udine.

rivista Fare Voci

curata da Giovanni Fierro

collaboratori:

Roberto Lamantea, Salvatore Cutrupi, Ilaria Battista, Livio Caruso.

ospiti: Nicola Skert, Arianna Salvador, Antonello Bifulco