Ci ritroviamo in questo ottobre così delicato e fragile.

E questa è l’occasione rinnovata, allora, per trovare le parole giuste per questo nostro tempo cercato.

Lo facciamo con l’aiuto della scrittrice bulgara Zdravka Evtimova, e le storie contenute nel suo prezioso “La donna che mangiava poesie”. Il ti racconto è firmato anche da Marco Di Pasquale, con il suo “Lanciami una mano di salvataggio”.

La voce d’autore è quella di Annalisa Ciampalini che ci regala tre sue poesie inedite, e la nuova plaquette di Cristina Micelli, “L’ospite di spalle”. Ma è anche il percorso condiviso di Massimiliano Bardotti e Gregorio Iacopini, autori di “Il colore dei ciliegi da febbraio a maggio“, libro scritto assieme; e la nuova raccolta poetica di Luciano Tricarico, “Approdi nel quinto mondo”.

Il tempo presente è firmato da Luca Buiat che ci porta “Sulla Cosizza”.

Con Roberto Lamantea e la sua nuova rubrica “Margini. Di poesia e altro” andiamo alla scoperta di due gemme come “Pezzi di carta nel fumo” di Gianluca Gobbato e “Archivio del bianco” di Stefania Onidi.

Perché nel panorama editoriale italiano la buona scrittura bisogna andarla a cercare….

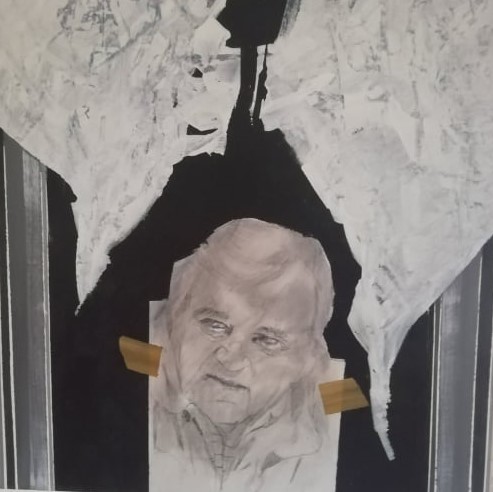

Le immagini sono gli otto dipinti a titolo “Replica” di Evaristo Cian.

Buona lettura.

Giovanni Fierro

(la nostra mail è farevoci@gmail.com)

Immagini ————————-

Replica

Otto dipinti

di Evaristo Cian

Voce d’autore —————————–

Le lucertole e un fiume che si era prosciugato

Zdravka Evtimova, “La donna che mangiava poesie”

di Giovanni Fierro

La scrittura di Zdravka Evtimova è sorprendente. E il passo narrativo dei racconti contenuti nel suo libro “La donna che mangiava poesie” ne è la brillante testimonianza.

L’autrice bulgara ha iniziato ad essere conosciuta nel resto del mondo solo dopo la caduta del socialismo reale, che le ha permesso una maggiore visibilità e la possibilità di essere tradotta in altri paesi, Stati Uniti in primis.

Questo libro è composto da undici storie, selezionate dalle sue due raccolte “Miss Daniella and other stories” e “Blood and other stories”, nella bella traduzione in italiano di Clara Nubile.

Lo sguardo della Evtimova si muove profondo nella quotidianità di uomini e donne che, nel difficile tempo in cui stiamo vivendo, hanno la forza di lottare per sopravvivere, nella provincia bulgara, in situazioni che portano l’animo umano allo stremo.

E a loro affida la propria fiducia, la propria partecipazione emotiva e critica. In queste pagine il suo raccontare ne testimonia la voglia di dignità, la memoria da costruire per cambiare il ricordo ereditato.

Sì, perchè è un presente dove il lavoro è sempre più difficile da trovare, il tradimento è prassi comune e il futuro si fa sempre più fragile.

Ma i personaggi di questi racconti sono donne (le principali protagoniste) e uomini segnati dal vivere, ma che non si arrendono. Persone che lottano e vogliono sentire il proprio cuore in gioia e pace. Il loro sognare non si cofonde con l’evanescenza, è un volere cose concrete che possono fare la differenza. Finalmente.

Inventano, si fanno male, progettano, falliscono. Ma non tornano indietro. Piuttosto si perdono. Ma sempre e comunque in un qualcosa di diverso.

Mettono assieme il necessario per tenere la giornata unita, anche solo in un morso di fame. O in un abbraccio che non ci si aspetta più.

Ma la forza di Zdravka Evtimova è dare corpo, il corpo, a tutto questo. Non solo agli uomini e alle donne, ma carne e pelle anche alla natura, ai paesaggi, perchè “avevamo domato il vento e l’avevamo legato all’erba per farlo dromire un po’”. E anche ai luoghi, “eppure amavo quella vecchia casa, con le due camere vuote come bambini imbronciati dopo aver bisticciato”.

È vero, in queste pagine ci sono mancanze e assenze che fanno male, ma non ci sono mai fantasmi di cui avere paura. Non è poco.

Forse proprio da questa certezza nasce la libertà (necessaria, innata, inseguita) di riconoscere che il proprio respiro è fatto di poesia, dove si può credere che chi adesso non c’è, è solo andato “a raccogliere il sole dal cielo per me”.

Ma queste sono pagine dove nella vita di queste piccole città di provincia, altrettanto protagoniste quanto le persone in carne ed ossa, esiste ancora la possibilità di un incantesimo: “con gli occhi gli ricamò addosso una ragnatela azzurra, per intrappolarlo”. E ognuno prova a salvarsi con il talento che ha: “Quella donnaccia, grazie a Dio, è fatta di castagne e bugie”.

Ecco, è un bene lasciarsi andare a questo scrivere di Zdravka Evtimova, così vicino alla risorgiva del battito cardiaco e alla forza centripeta del sangue.

Perchè è vitale questo immergersi in una realtà sociale dove tutto è ridotto all’osso, come la sopravvivenza quando c’è la fame, e la speranza sembra essere solo una crosta ammuffita.

E allora ci vuole più forza ancora, per sentirsi vicini a se stessi, per essere certi di non essere lontani da nessuno.

Dal libro:

“A mezzogiorno feci cenno ad Anton di avvicinarsi, ma non gli parlai, mi limitai a sventolare la mano. Lui era selvatico, viveva da solo con il padre che preparava la migliore acquavite del villaggio, anche se era sempre ubriaco e invece di camminare barcollava.

La madre di Anton li aveva abbandonati: in effetti, nessuna donna sana di mente sarebbe rimasta in un villaggio morente con i serpenti, le lucertole e un fiume che si era prosciugato.”

*

“Non puoi immaginare quanto sia insopportabile stare da soli in una casa vuota. Le stelle mi ringhiano contro, come quel cane che è morto per colpa del pesce putrido che gli ho dato da mangiare.

La luna brilla per tutta la notte e spaventa le trote. Non hai idea di quanto sia orribile.”

*

“Rumm andava matto per la piccola cuccia del cane, che era fatta di mattoni ed era sormontata da un tetto che culminava brusco con una guglia tozza e arrugginita: secondo lui, quel pinnacolo scuro serviva a impalare le stelle, la luna, e persino il sole; perché a volte aveva l’impressione che il cielo li rivolesse indietro.”

*

“Spesso di sera mi pareva di udire che i mattoni, ormai sul punto di sgretolarsi, parlassero con la voce delicata della nonna raccontando del fiume ormai secco, delle ninfe che si nascondevano sotto i letti delle mogli infedeli e nei vecchi cappotti dei mariti ubriaconi.”

*

“A ogni settimana che passava, la povera donna diventava visibilmente più vecchia trasformandosi in carbone: di sicuro, luglio l’avrebbe avvolta nella sua polvere calda fino a seppellirla.”

*

“In quel villaggio c’erano solo vecchi che indossavano i completi nuovi in occasione dei funerali e i loro sogni erano intrisi di naftalina per uccidere le tarme nell’aria.”

*

“Poi l’orizzonte gemette, deformato dal fardello del mezzogiorno, e il cielo aveva una guancia gonfia, mentre il sole era un dente cariato nella sua bocca azzurra.”

Intervista a Zdravka Evtimova:

Alcuni protagonisti sembrano proprio destinati alla periferia, alla provincia. La grande città (Sofia…) rimane solo un sogno lontano…. È corretto?

Mi piacerebbe spiegare che le piccole città di provincia, in Bulgaria, sono così belle da essere indimenticabili.

Però non offrono sufficientemente lavoro, e i loro abitanti sono costretti ad andare a Sofia, Plovdiv, Varna e nelle altre grandi città.

Questi uomini e donne, sia giovani che adulti, molto spesso trovano lavori in altri paesi dell’Unione Europea o negli Stati Uniti. Sono abili lavoratori o veri e propri esperti in diverse sfere di conoscenza, come ingegneri, dottori in medicina, fisici o chimici.

Guadagnano dei buoni stipendi nei vari paesi europei, e i meravigliosi villaggi bulgari e le nostre stupende città si stanno lentamente ma inevitabilmente spopolando e desertificando.

La grande città non è un sogno, perché ognuno ci può andare. La cosa importante, comunque, è trovare un buon lavoro, una casa dove vivere, e il cui affitto non sia esorbitante.

Il terreno della pianura danubiana e della piana della Tracia è ricco e fertile. Noi bulgari stiamo lentamente migliorando nell’avere rispetto per la nostra condizione sociale, così credo che non solo gli stranieri – tedeschi, olandesi ed inglesi – possano venire a stabilirsi nelle nostre città più piccole.

Anche i giovani bulgari preferiranno rimanere a vivere in Bulgaria. Spero che i miei racconti possano rispecchiare questa speranza, che io sento continuamente.

Mi sembra che in queste storie ognuno sia, in fondo, alla ricerca di un qualcosa di basilare e di essenziale, ovvero il calore umano. È così?

Gli esseri umani si trasformano in ferite, e sono queste ferite che poi iniziano a governare la loro vita.

Quello che i personaggi delle mie storie fanno, è cercare di far guarire queste ferite.

I protagonisti delle mie storie non sono dei ricchi, e l’unica medicina che hanno è la loro abilità a ‘sentire’ la sfortuna e la disgrazia dell’altro.

Cercano di dare aiuto usando ciò che hanno, e così si scopre che il calore umano è un prezioso rimedio.

Il dolore è il silenzio, e ha lo stesso significato in tutte le lingue del mondo.

Sfortunatamente, in Bulgaria, noi parliamo spesso il linguaggio del dolore, e ci siamo abituati al suo silenzio.

Questa è la ragione per cui abbiamo imparato l’unica e possibile medicina contro l’umiliazione: è il nostro dare amicizia a chi soffre.

Molte delle figure presenti sembrano appartenere ancora all’Ottocento. E da lì proprio non riescono ad uscirne. Come mai?

Credo che ogni essere umano non dovrebbe cercare di scappare. Credo che dobbiamo lavorare sodo e lottare ancora più duramente, per cambiare ogni cosa che umilia il desiderio dello spirito umano di essere libero e di avere dignità.

L’impossibilità di lottare contro questa umiliazione è il sangue che gocciola dalla ferita aperta di ogni uomo.

Qui la vita di ogni giorno è il luogo dove il nostro amore e il nostro dolore si toccano uno con l’altro. Penso che questo ci faccia forti a sufficienza, per continuare a vivere, e a trasformare una situazione impossibile in una casa dove potere stare.

Non importa in quale secolo viviamo, noi dobbiamo realizzare l’impossibile, e abbiamo imparato a come farlo.

La poesia c’è sempre, la si respira continuamente. È un aiuto al vivere quotidiano? È un qualcosa che fa parte del suo scrivere?

La poesia è una componente dell’aria che respiriamo in Bulgaria. La vita è dura, i soldi non sono mai abbastanza. Tuttavia c’è il giusto coraggio, e secondo me ‘coraggio’ è solo un’altra parola per dire ‘poesia’.

La poesia ti mantiene gli occhi ben aperti e ti fa tenere la testa alta, quando incontri chi ti tradisce e l’umiliazione. La poesia fa volare le montagne una verso l’altra, e la poesia fa diventare la maggior parte dei bulgari più forti delle stesse montagne che volano.

L’Italia è presente nella vita di alcuni protagonisti, come mai? E che Italia è?

È l’Italia della speranza nell’onestà e nella libertà, la speranza di incontrare persone con una propria dignità e di poter trovare la comprensione nei loro cuori. So che questo è difficile da realizzare, ma noi bulgari – e spero che i personaggi delle mie storie facciano questo – capiamo che la parola ‘difficoltà’ è la più tipica componente della normalità, come la tazza di caffè al mattino.

Così, spero proprio che scrivere racconti sia la strada più breve tra i cuori delle persone, e non importa se si vive in Italia, Norvegia, Egitto o Bulgaria.

A libro finito ho avuto l’impressione che tutti i protagonisti è come se fossero stati dimenticati. Domando: da chi? Perché?

È veramente impossibile dimenticare qualcuno. Non puoi dimenticare una persona che potrebbe accendere un fuoco con la sua propria voce. Come ti ricordi di tua madre, che era ostinata tanto quanto le stelle nel cielo.

Non puoi dimenticare l’amore, neanche se fosse fatto a pezzetti dal coltello affilato del tempo.

Credo che i personaggi che vivono nelle mie storie non siano dimenticati.

Le loro risate germogliano come foglie d’erba dopo la morte; perché dopo che ho incontrato una persona, quell’incontro risuona come il battito di un cuore che lotta.

Si, il cuore umano non si arrende, non smette mai la sua danza con il vento. Come puoi dimenticarti di chi, la sua tristezza te la sei caricata sulle spalle?

La persona che ha dimenticato questi uomini e queste donne ha ancora molto da imparare; come ad esempio capire il significato dei passi che la tua vita lascia, e che non ritornano più.

E quindi, cosa rimane di tutti questi protagonisti e delle loro storie?

Ciò che rimane è il conquistare una vittoria contro l’umiliazione, e sono sicura che questi uomini e queste donne ce la faranno. Continuano a vivere, ogni giorno diventano più forti; ogni giorno dimostrano che sono capaci di cambiare il mondo in cui vivono.

Il loro vivere, a parte il fatto che la vita di ogni essere umano prima o poi giunge alla propria fine, prova che alla luce del sole c’è una cosa in più in comune con le altre persone, che siano un mendicante o un milionario, uno scrittore o un ladro. Prova che tutte le persone hanno in comune i miliardi di anni dell’evoluzione umana.

Quando menti ad un amico, e come risultato del tuo inganno ricevi una posizione prestigiosa e guadagni dieci volte tanto più di lui, poi succede che ti svegli di notte, sentendo un sordo dolore.

Questo dolore è il linguaggio dell’evoluzione che solo gli esseri umani possono capire.

Solo un essere umano può sentire di avere fatto qualcosa di disonesto, tradendo il suo amico. Sì, l’uomo diventa più ricco e ha più successo, ma nel profondo non può perdonare di essersi comportato così male.

Quello che rimane per gli uomini e le donne dei miei racconti, è imparare a parlare il linguaggio del dolore e dell’evoluzione.

Il loro obiettivo rimane sempre lo stesso: ridurre il territorio del dolore e dell’umiliazione, per l’intera umanità.

L’autrice:

Zdravka Evtimova è nata nel 1959 a Pernik, in Bulgaria, dove vive e lavora.

Ha pubblicato nove romanzi e quattro raccolte di racconti, molti dei quali tradotti e pubblicati all’estero.

Ha vinto diversi premi letterali, fra cui il prestigioso Premio Balkanika.

È anche traduttrice dall’inglese, dal francese e dal tedesco.

Per Besa ha pubblicato i romanzi “Sinfonia” (2016, finalista al Premio Sinbad e già tradotto in Cina, Stati Uniti, Svizzera, Iran, Bosnia, Macedonia e Serbia), e “Lo stesso fiume” (2017) eletto romanzo dell’anno in Bulgaria.

(Zdravka Evtimova “La donna che mangiava poesie” pp. 149, 15 euro, BESAmuci 2020)

Immagini ————————-

Replica

Otto dipinti

di Evaristo Cian

Voce d’autore ————————

Senza chiedermi come

Tre inediti

di Annalisa Ciampalini

Mai vorrei occupare

uno spazio più grande di questo.

Sottrarre ai fiori il colore mentre passo

sconvolgere la calma del bosco d’autunno.

I miei sono luoghi piccolissimi

punti in fuga

a stento trattenuti dalle foto.

Ho poche pietre, pochi oggetti

una minuscola vita.

Così guardo il fuoco degli altri

come avvampa e si alza.

Mi assopisco nell’anima

di chi sente nell’alba un presagio.

Guardo la sua mano, altissima, nel cielo

senza chiedermi come

sia diventata luce.

*

Solstizio

C’è fuori un luogo vasto dove il pensiero cresce

spazi allungati che contengono passaggi

un solstizio d’inverno tra corpi luminosi e alti

che mai arriva fino a qui.

Che scenda, ora, tra le cose basse, che si faccia ombra

nell’acqua tonda raccolta nel secchio,

che mandi luce pallida a precederlo.

Dovremmo imparare a disegnare eclittiche,

a curare la precisione del tratto. Non approssimare.

Saperlo riconoscere e dire “è questo”.

Vederlo per intero, sentirlo

nella sua sacra brevità.

*

Lungo il bordo della laguna, qualcuno

parla ancora di noi.

Prima della Giannella, alla foce dell’Albegna,

due vecchie parlano di noi

solo per dire che un giorno, chissà quando,

ci videro passare.

Ma soprattutto c’è un coro di voci

che ancora parla di noi e canta,

e mentre canta ci chiama.

Proprio lì, dove la spiaggia finisce

e comincia la strada. Dove ci fermammo

un giorno di pieno mare

e un respiro nuovo si spalancò nelle ossa

dette luce ai capelli, alla pelle del ventre.

Ora, che l’inverno tace, e tutto il mare

si raccoglie in una pozza

pensa a quelle voci. Dimmi

se dobbiamo ascoltarle ancora, dimmi

se resteremo lì per sempre.

L’autrice:

Annalisa Ciampalini è nata a Firenze nel 1968 e vive ad Empoli dove lavora. Ama da sempre la poesia e la matematica, la musica e la natura.

Ha pubblicato le raccolte “L’istante si dilata” (Ibiskos Editrice Risolo, 2008), “L’assenza” (Ladolfi Editore, 2014) e “Le distrazioni del viaggio” (Samuele Editore, 2018. Lo stesso libro è uscito in Colombia nel 2019 tradotto in spagnolo da Antonio Nazzaro col titolo “Las distracciones del viaje”).

Suoi contributi si trovano in varie antologie pubblicate da Fara Editore, tra queste “Il valore dello scarto” (2016).

Inoltre ha partecipato, insieme ad altri autori, al volume “Pierino Porcospino e l’analista selvaggio”, volume curato da Giancarlo Stoccoro ( ADV Publishing House, 2016)

Immagini ————————-

Replica

Otto dipinti

di Evaristo Cian

Voce d’autore ——————————

Mimose nel vaso della chemio

Cristina Micelli, “L’ospite di spalle”

di Giovanni Fierro

“Alcune cose si vivono soltanto, o se si dicono, si dicono in poesia”; penso che queste parole di Pier Paolo Pasolini siano necessarie per iniziare a parlare de “L’ospite di spalle”, la nuova plaquette dell’autrice friulana Cristina Micelli.

Perché con queste sue tredici nuove composizioni, la Micelli entra nell’intimo di una esperienza personale, il cui racconto, come lo stesso accadimento, nella nostra società è per certi versi ancora un tabù.

Perché dire della malattia oncologica è esperienza ulteriore, quando poi la si è vissuta in prima persona, con tutte le significanze che ne comporta.

In “L’ospite di spalle” lo scrivere si fa testimonianza, costruisce memoria, mentre la attraversa con la pienezza delle parole scelte, con il respiro della poesia.

E il punto di arrivo richiama il punto di partenza, “fuggire in se stessi” con “la scorta di essere vivi”, a tratteggiare forse quell’arco di luce che comunque mantiene sempre il disegno di sé, impossibile da dimenticare, ma questa volta più incline alla ricerca del segno che rimane. Che sia una frase di cui avere cura o la pelle della guarigione che sa attendere.

Sono pagine delicate nello scrivere, non si avverte mai il livore, sono messe a fuoco a dire cosa rimane per mostrare il percorso che la Micelli ha intrapreso, da quando “l’ospite sa nascondersi bene/ nella normalità latente”, e l’esperienza del cancro è verità che si vive e si affronta.

C’è stordimento e smarrimento, ma in una natura (nebbia, gelsi, radici, mimose, foglie…) che contiene e aiuta, che riporta lo sguardo dell’autrice alla bellezza primigenia di ogni cosa, il punto focale dal quale non scappare mai.

E poi il senso di sospensione, quel qualcosa che assomiglia ad un’attesa, per testimoniare che “l’intruso è un infiltrato, una figura/ dentro la giornata enigmistica”. Forse niente è più lo stesso, neanche la scrittura.

Questa plaquette sancisce un ulteriore scarto in avanti della scrittura di Cristina Micelli, è un’occasione per ribadire quanto di buono pubblicato finora, ed è capace di mettere in mostra la nuova confidenza con atmosfere più sottili e dettagliate, con una vicinanza al nervo delle parole ancora più sicura e propria.

Perché ci vuole una matura chiarezza d’espressione per scrivere che “la fiducia la si stringe al punto vita/ e la terapia è un tandem: tu e lei”; rimandando alla geografia di queste pagine, che si delinea con “l’ampiezza del buio, la cellula e il suo grumo”.

(“L’ospite di spalle” è anche il lavoro artistico di Silvia Lepore, le cui immagini sono parte integrante, copertina compresa; ed ulteriore firma d’autrice di questo prezioso lavoro).

Dal libro:

Sotto sotto shock

sotto assedio e danno

sotto coperta stanno le veglie accese

le candele, sottotraccia

nella frequenza bassa.

Non ancora morta, non ancora nata

sottospecie di qualche voce trasudata.

Le pareti ancora ai muri

a brandelli il buio. Il sottogiacere,

notte ancora del non sapere.

*

I gelsi in fila ultima sentinella

con le radici in faccia alla distesa

l’asfalto vira il salto nell’alba.

Soltanto un po’ di freddo

sale dalle gambe nell’istante.

L’asse d’acciaio è un’altra forma

del dormire, le anestesiste

dicono cos’hanno fatto ieri

in un altro sogno saranno amiche mie.

*

Arrivano presto quando il freddo è fuori dai vetri

alzano cuscini, fanno dritte le pieghe.

Sul pavimento il detersivo

è una promessa per quando starò in piedi.

Escono con fruscio di voci bambine

e le suole risuonano dove hanno pulito.

Nella stanza da sola riprendo il rito

da oriente il segreto del sole sul viso.

Vira sulle tempie, rotola sulle guance

cos’è il calore, un bacio.

Tengo la luce nell’arco che mi è stato dato.

*

Mimose nel vaso della chemio

goccia a goccia dureranno

soffici nel marzo. E anch’io.

Intervista a Cristina Micelli:

“L’ospite di spalle” nasce da una esperienza difficile e delicata. Di cui, penso, ci sia sempre più bisogno di racconto, testimonianza e condivisione. Vuoi parlarne?

“L’ospite di spalle” ha a che fare con l’attraversamento di una malattia oncologica, narrato come delle brevi soste nelle sue diverse fasi. Mi è interessato l’aspetto evolutivo di questa incredibile esperienza, che normalmente suscita tabù. Così, a posteriori, nel tempo della guarigione e della rinascita, ho provato a dargli una forma scritta.

“L’ospite di spalle”, perché la scelta di questo titolo?

“L’ospite” è il nome che avevo scelto per chiamare la malattia. Una figura che temporaneamente ospiti dentro di te e che a un certo punto vedi allontanarsi di spalle.

All’inizio della plaquette si vive uno stordimento, in cui ci si immerge. Qual è la sua natura? E come se ne esce?

Sì, “immersi nella notte del non sapere”, che è figlia dell’incertezza, della sospensione e dell’attesa che la condizione imponeva, della ricerca di nuovi adattamenti e di un nuovo equilibrio. Se ne esce cercando la bellezza nei posti e nelle situazioni dove meno te l’aspetti, con fiducia.

Lo scrivere, in questa tua esperienza, è stato una difesa o un qualcosa con cui affrontare, per ‘andare incontro’ a ciò che ti accadeva?

Scriverne è stato scoprire che alcuni momenti mi rivelavano, accanto alla sofferenza del vissuto, anche il superamento della stessa per mezzo di uno sguardo laterale sulle cose.

Ad esempio, una stanza d’ospedale in cui apparentemente non accadeva nulla, si è rivelata complice nel regalarmi ogni mattina il sole invernale sulla fronte.

Come hai riconosciuto la ‘voce’ di questi testi, il desiderio e la necessità che questo tuo vissuto poteva diventare una nuova pagine del tuo scrivere? E, di conseguenza, quale è stato il ‘percorso compositivo’ di queste parole, la loro scelta, il loro ‘trovare la pagina’?

Ho dato ascolto alle immagini che si ripresentavano in maniera costante e ripetitiva nella mia memoria. La necessità è derivata dalla spinta interiore, forse una liberazione dell’inconscio. Poi, nel percorso compositivo, ho tenuto conto della sequenza degli eventi, per una sommaria direzione del percorso.

In queste pagine il paesaggio è molto presente. Nel testo di pagina 22 ce ne sono addirittura tre. Quello interiore, quello esterno e quello che può prendere forma grazie anche ai sogni. Cosa puoi dirci a riguardo?

Nella parte finale della poesia parlo di “un altro sogno”, che sottintende un lasciarsi andare a nuove possibilità. Nello specifico: addormentarsi pima dell’intervento sapendo delle incognite al risveglio, eppure cullata dalle voci delle anestesiste, in qualche modo un richiamo alla vita.

Il paesaggio interiore coincide spesso con quello esterno, quasi un dialogo naturale, ad esempio, con la fila dei gelsi a lato della strada o con i sassi spiazzanti dei magredi.

Come si colloca questa tuo lavoro rispetto alle pubblicazioni che lo hanno preceduto?

Questa breve raccolta, su un tema specifico, ha rafforzato in me l’idea che in poesia si possa scrivere su qualsiasi argomento. Forse aggiunge il gioco intrigante di guardarsi da fuori.

In più mi sembra anche che ogni pagina de “L’ospite di spalle” si confronti con il silenzio. È così? E se lo è, di che silenzio si tratta?

Il silenzio è quello stato di grazia in cui l’assenza di rumori e voci amplifica la percezione interiore. Spero che in questi miei testi ci sia un tipo di silenzio che protegge.

L’autrice:

Cristina Micelli è nata a Udine nel 1965, vive nel Medio Friuli.

Considera la poesia una forma di resistenza umana. Ha ottenuto diversi riconoscimenti a concorsi nazionali di poesia.

Sui testi sono presenti in alcune riviste, siti web e antologie, fra cui “I dialetti nelle valli del mondo” edizioni SEAM 2015, “Non ti curar di me se il cuor ti manca” Qudulibri edizioni, volume realizzato in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale 2015.

Ha pubblicato ”Stato di veglia” (ed. Dot.com Press –Le voci della luna, 2011), la plaquette ”Nuvola del pensiero” (ed. Culturaglobale, 2011) e la raccolta più recente ”A chi scorre” (Qudulibri, 2017)

(Cristina Micelli “L’ospite di spalle” pp. 38, 10 euro, Qudulibri 2020)

Immagini ————————-

Replica

Otto dipinti

di Evaristo Cian

Margini. Di poesia e altro ————————–

Pezzi di carta nel fumo, Archivio del bianco

Gianluca Gobbato e Stefania Onidi

di Roberto Lamantea

C’è un mondo “invisibile” nell’editoria italiana: sono i libri di poesia. È un mondo delicato, come certi fiori azzurri che nascono nel cuore nascosto del bosco. Ai poeti non è dedicata nessuna copertina dei settimanali; i loro libri raramente sono citati sui giornali, se vengono recensiti è per lo più sulle riviste web. Eppure in Italia ci sono poeti i cui testi sono bellissimi. Li pubblicano piccole case editrici che all’arte del libro dedicano la passione del cesellatore e dell’orafo. Piccole case editrici che l’appassionato ben conosce: per citarne alcune Marco Saya, Interno Poesia di Andrea Cati, qudulibri, Aragno, la collana “A27” di Amos, Marcos y Marcos, Ensemble, LietoColle, Interlinea, Passigli, La Vita Felice, Puntoacapo, la collana “Gli insetti” di MCedizioni diretta da Pasquale Di Palmo, mentre l’eroico Nicola Crocetti si allea con Feltrinelli e ristampa testi esauriti da anni nella nuova collana “Kylix”, mentre la rivista “Poesia” da mensile diventa bimestrale. L’elenco, naturalmente, è in divenire, ma è qui che il lettore di poesia deve “pescare” per conoscere i nuovi autori. Altrimenti c’è il web: siti, riviste, Facebook.

“Pezzi di carta nel fumo” di Gianluca Gobbato è uno dei gioielli “nascosti” della poesia italiana di oggi. Lo pubblica Qudulibri, piccola e appassionata casa editrice di Bologna, è un quaderno di 48 pagine dalla copertina bellissima: il patchwork “Blue sounds” di Roberta Gasperi, fotografia di Elisa Magarotto, un elegante gioco azzurro e giallo di quadrati e onde.

Gobbato vive a Concordia Sagittaria e fa parte dell’associazione “Porto dei Benandanti” di Portogruaro, in quell’area del Veneto orientale ai confini con il Friuli della Bassa, nella cui lingua sono scritti i testi.

Il libro ha una delicata prefazione di Fabio Franzin, poeta di Motta di Livenza. È bella l’immagine che usa Franzin per definire la poesia di Gobbato: “la parola si insinua, e germoglia, come quelle pianticelle che, tremolanti, fioriscono negli interstizi fra una pietra e l’altra, nelle crepe del nostro tempo. Esili, certo, eppure così tenacemente abbarbicate, così tenacemente avvinte al colore e al profumo che donano”.

Alcuni di questi versi sono struggenti. Viene in mente il Fortini di “Poesia e errore” (1959), la sinfonia di un testo come “Camposanto degli Inglesi” (1947), per come Gobbato dipinge non la nostalgia di qualcosa che si è vissuto, ma di un tempo in cui quel qualcosa (un amore?) si è lasciato fuggire via:

Vardo el me amor bassilà, vivesto,

ciacolà, difeso, scampà, combattùo

e no pì tornà e i sentimenti che ne ga legà

i restarà par sempre scondùi in un timp

che no podarà pì tornàr vivo.

(Osservo il mio amore sofferto, vissuto,

chiacchierato, difeso, sfuggito combattuto

e non più tornato e i sentimenti che ci hanno legato

resteranno per sempre nascosti in un tempo

che non potrà più tornar vivo).

O un incipit dal sapore montaliano:

No sté vignirne a domandàr parché

incuòi no xé compagno del pensàr

el viver […]

(Non veniteci a domandare perché

oggi non è uguale al pensare

il vivere) […]

È fortiniana, dicevamo, la poesia – immensa – che chiude la plaquette: non è un addio, non è la nostalgia, non è solo il ricordo, è la struggente amara dolcezza – mi si consenta l’ossimoro – di un tempo la cui verità si rivela solo oggi. È il testo di pagina 41:

Go sercà par piasse e par strade perse

e gnente de ti e de noialtri go trovà,

gnanca savèr come te stea.

Te ga voesto scampàr via co tuto

el to iessi che ‘l splendeva ta piasse

e ta strade de sta me stramba vita

e mi tosata te savarò sempre par el mondo

in serca de ti e de a to strada ‘ndò

che vera te pol ièssi sensa sconderte.

E tal timp no pì mio e de tuti do insieme,

co ‘l scuro sarà drio far ombra ta i ani

xà passadi e gnanca finidi, fémena

te tornarà da mi e te contarà foresta

de cos-che fia te voeva far e no te ga podesto,

de chi che te so vignuda e no te ga podesto ièssi.

(Ho cercato per piazze e per strade perse

e niente di te e di noi ho trovato,

neanche sapere come stavi.

Hai voluto scappare in tutto

il tuo essere che splendeva su piazze

e su strade di questa mia strana vita

ed io ragazza ti saprò sempre per il mondo

in cerca di te e della tua strada dove

vera puoi essere senza nasconderti.

Nel tempo non più mio e di tutti e due insieme,

quando il buio farà ombra agli anni

già passati e nemmeno finiti, donna

tornerai da me e racconterai straniera

di cosa ragazza volevi fare e non hai potuto,

di chi sei diventata e non hai potuto essere.

Un altro gioiello poetico e tipografico lo propone Terra d’Ulivi edizioni di Lecce: “Archivio del bianco” di Stefania Onidi.

Nata in Sardegna, laureata all’Università di Cagliari con una tesi sulla poesia spagnola contemporanea (di cui è fine traduttrice), Stefania Onidi vive a Perugia. È anche pittrice (suo il disegno in copertina, “Asemic”, impaginato nella composizione grafica di Elio Scarciglia). La sua prima silloge, “Con un filo di voce”, è del 2011.

“Archivio del bianco” (78 pagine) è un libro raffinato. Si apre con una pagina esclusivamente nominale che cita Kandinskij e rinvia a un quadro famoso di Malevič, “Bianco su bianco”: un quadrato bianco su fondo bianco, gioco e finestra sull’infinito. Kandinskij: “Il bianco ci colpisce come un grande silenzio che ci sembra assoluto”.

Bianca è la carta, bianco è il silenzio, bianchi la cera, la luna, il latte, il gelsomino, candida è la neve, sono i cigni e il marmo, bianca è Moby Dick. Bianco è l’abito di Emily Dickinson. Bianca è la carta della pagina, una pagina-cielo dove i versi sono sfilacciati come nuvole strappate dall’aria. Bianco è l’infinito della pagina, come ben sapeva Ungaretti con i suoi versi incisi, graffiati, scolpiti nella nudità assoluta della parola, parola sopravvissuta all’urlo della guerra.

Stefania Onidi attraversa il bianco con una danza delicata di velocissimi gesti minimali – solo la danza e la poesia lo permettono – in una vertigine del senso:

Da piccoli quando si ama la neve non si pensa al

freddo

si educa a questo sguardo puro

sul niente.

“Freddo” e “niente” vengono isolati nella grafica dei versi, ma la vertigine metafisica è subito addolcita dallo sguardo sui bambini e sul gioco. C’è naturalmente il corpo, in queste poesie, un corpo a volte ferito, corpo di donna – seni, lingua, mani, piedi, sesso – e del suo abitare il mondo:

Silenzio

immobile

accolgo l’attraverso.

La parola cesoia

mi sento baciare.

Percuote il mio rosso

un vicinissimo cielo.

E, tema che sempre più riaffiora nella poesia contemporanea, la metamorfosi (di poesia “da vedere” scrive Sergio Pasquandrea nella postfazione):

Il seme diventa altro.

Mi parlava di metamorfosi

e nel buio esteso di colline

immaginavo albe e germogli.

[…]

Il sole muove fino a questa carità:

concedere al verde di farsi oro.

(Gianluca Gobbato “Pezzi di carta nel fumo” pp. 48, 10 euro, Qudulibri 2020)

(Stefania Onidi “Archivio del bianco” pp. 78, 12 euro, Terra d’Ulivi edizioni 2020)

Immagini ————————-

Replica

Otto dipinti

di Evaristo Cian

Tempo presente ————————

Sulla Cosizza

di Luca Buiat

È bianca la roccia dei tuffi sulla Cosizza

nelle crepe cresce verde la chiarella

gli basta una manciata di terra posata tra le rughe

per gioire al vento

sull’acqua zampettano con intermittenza gli insetti pattinatori

intanto i ragazzi del posto arrivano in bicicletta in costume

lasciano le loro case con l’idea di un tuffo in rincorsa

senza nemmeno fermarsi a stendere l’asciugamano

si gettano nella polla con una capriola nel cielo

acrobati i valligiani

nati dentro le sorgenti gelide

nei labirinti del bosco

diventa canyon la Cosizza dopo la cascata di Clodig

dove si cammina e si salta sulle rocce

ero bambino quando mi portavi sui torrenti

andavo a esplorarne il greto e i bordi rocciosi

tagli e ferite percorrevano le strade delle mie gambe

tornavo poi felice vicino alla riva gli avanzi di un picnic

nella borsa frigo GiòStyle

un coltello avvolto da una tovaglia a quadretti

una tavoletta di legno

dove tagliare a fette i vostri affanni quotidiani

una grande anguria da mettere al fresco

per proteggerla dalla furia della corrente

quelle pietre levigate conficcate tra i sassi

un riparo improvvisato creato dalle mie dita sottili

i piatti e le posate colmi d’affetto

ora sono io che porto te nell’andarsi a cercare

è un dolce passaggio tra le rocce dove avverto il tuo sorriso

ci fermiamo fino a sera a vederne i riflessi

gli orli di luce si accendono

sui ciottoli bianchi della Cosizza.

L’autore:

Luca Buiat è nato a Cormons (Go) nel dicembre 1971.

Ha iniziato a scrivere delle poesie verso i quindici anni, con un “linguaggio poverissimo, forse perché in Friuli negli anni 80 pioveva sempre; ricordo che passavo intere giornate a guardare il ‘brut timp’ davanti alla finestra di casa mia, e prima ancora ci fu il terremoto…”.

Formativi sono anche i libri di Herman Hesse e Jack Kerouac.

Con il gruppo degli Scrittori Creativi dell’Unitre di Cormons da tre anni è tornato a scrivere piccoli racconti o poesie.

Ti racconto ———————

Lanciami una mano di salvataggio

Esperienze da un tempo che scivola

di Marco Di Pasquale

Abitarsi è la sfida, compare all’avviamento del mattino, premendo il pulsante degli scopi, non appena pestiamo sul movimento col muto e convinto collocarsi sull’asfalto. Schiacciamo la velocità fino a sentirne schizzare l’allegria, come da un vortice che attiva guance e labbra, converte i denti in sorriso. La donna che annienta l’ansia insiste sul ciglio della scala, consumando l’angolo del gradino da dove cerca il nostro arrivo, poi ci fissa con la progettata incertezza che incardina l’inizio del domani.

Sembrava che quelli senza più paese fossimo noi: trascinandoci tra piazze, negozi immobilizzati, tettoie posticce, pietre in catalogo di ipotesi da ricomporre, porte intelaiate per evitarne la rovina, frugando con gli occhi la sagoma infranta che ora lasciava vedere inquadrature di cielo che, da quelle angolazioni, mai. Abbiamo avuto voce per parlare solo per allusioni, per groppi ed incidenti, e loro invece con accenti asciutti ad elargirci fiducia di prosecuzione, di pace fatta col sussulto che gli ha sfondato i destini. Arrivati in vetta al disastro, dove il villaggio non esiste che per tre roulotte in cerchio e una nuova geometria fluttuante delle case, resta ancora una terrazza di sole che sfida il freddo d’altura, restano magliette di resistenza, senza lacrime di retorica, vino in mano, una pertica per giochi semplici, foto ad ogni gesto e arrivederci a domani, perché domani riaprirà l’alba, le pecore s’arrampicheranno ancora per i dirupi, i semafori non impediranno di vivere e cucinare e mietere e guardare oltre le fratture.

Perché è imposto che io arrivi e stringa spalle, assaggi piatti e scambi parole di contorno, affinché infili le mani sotto le minuscole ascelle, sollevando lo sgambettio fino alla mia bocca che vuole baciare e raccontare, scrutare gli occhi afferrati alla barba, agli occhiali che è meglio che scompaiano, al laccio della felpa che trae un sorriso dubbioso. Tu che sembra che mi vedi sempre come novità, spero che presto fisserai questo amore sotto la tenera pelle, tra le costole fragili a contenere il miracolo di cominciare: mi ancoro a questa speranza che sparisce nei giorni in cui affondo fin qui. Tu lanciami una mano di salvataggio, anche se incerta, irrobustisci in me la cartilagine di felicità che lenta solidifica e a lungo mi salderà a riva.

Rinvengo appoggiato alla finestra, come da dentro un acquario: non sento suoni, non arrivano voci, strepiti di auto o di bambini in passeggino. Penso che sia normale, da al di là del vetro doppio, non riuscire a percepire se non i movimenti, ma poi realizzo che manca anche chi si muove: non ci sono gli anziani che zampettano per andare a comprare i loro pasti da passerotti. Niente padroni che portano i cani lontano da casa a infiorare marciapiedi altrui con i propri escrementi. Nessun cliente dal meccanico, che, in attesa della riparazione, imprechi al cellulare perché si è smerdato le scarpe nuove.

Ma quindi non sono io il pesce insonorizzato dentro la boccia del finestrone della sala: è invece la popolazione scomparsa all’improvviso, come fosse stato un gas letale a sgranare l’umanità. No, forse ho visto troppi catastrofilm su cielo o paramount, mi dico, e di sicuro qualcun altro c’è, dentro le altre finestre, nelle rade auto rallentate per lo stupore di non essere frenate dal traffico, oppure fuori dall’asfalto della cittadina.

Allora prendo coraggio e, corazzato dagli occhiali scuri, sguscio dal garage avviandomi verso la frazione, in cerca di tracce, col piglio tipico dell’ultimo uomo sulla terra. Mi rimprovero per aver ceduto ancora ad immaginazioni tipo io sono leggenda, devo limitarmi ad aprire gli occhi, registrare precisamente il tragitto ed ogni minima inquadratura, rilevare movimenti vivi e rassicurarmi di potermi trovare di nuovo a spintonare qualcuno, senza il terrore di non aver mantenuto almeno un metro di distanza, senza l’ossessione di aver respirato lo stesso cubo d’aria. Finalmente sicuro senza lo scudo dell’acquario.

L’autore:

Marco Di Pasquale, nato a Ripatransone (AP) nel 1976, si è laureato in Lettere Moderne a Macerata, dove risiede. È docente di Italiano e Storia nella Pubblica Istruzione. Dal 2004 svolge attività di divulgatore letterario nelle associazioni “Licenze poetiche”, “ADAM” e “UMANIEVENTI”.

Dal 2020 svolge attività di redattore per il litblog “Poesia del nostro tempo”.

Ha pubblicato le raccolte poetiche “Il fruscio secco della luce” (2009, poi in un’edizione riveduta ed ampliata nel 2013), “Formula di vapore” (2017) e la più recente “Dai sentieri divorati” (2019).

Nel 2015 e nel 2017, è stato invitato in Romania ai Festival “Turnilur scriitorilor” di Sighisoara ed al “Festivalul international de poezie” di Bucarest. Suoi testi sono tradotti in rumeno e portoghese.

Immagini ————————-

Replica

Otto dipinti

di Evaristo Cian

Voce d’autore ————————-

I mesi che sanno rimanere

Massimiliano Bardotti e Gregorio Iacopini, “Il colore dei ciliegi da febbraio a maggio”

di Giovanni Fierro

Un libro scritto assieme, due autori che trovano un dialogo e si incontrano in una reciproca attenzione, con la poesia che diventa voce e si fa corpo spirituale.

Penso si possa riassumere così l’esperienza di “Il colore dei ciliegi da febbraio a maggio” di Massimiliano Bardotti e Gregorio Iacopini.

Queste sono pagine dove l’ispirazione trova il dire dello stare al mondo, il soffio vitale che sorprende e nutre, il luogo in cui ci si può ritrovare “con gli occhi sbarrati per troppo vedere” mentre “intatto rimaneva ogni mistero”.

Bardotti e Iacopini hanno la confidenza necessaria per cercare i perché della nostra esistenza, consci che “si resta, in attesa di qualcosa di grande./ Ciechi sulla grandezza del filo d’erba/ o della foglia”.

E forse è proprio quel punto l’equilibrio necessario per appartenere alla natura, al suo grande significato, nel momento in cui si può dire “rimango, per cantare la magnolia che fiorisce/ per l’uva e per il rosmarino/ per il morso a cui invita il pomodoro”.

Tutto “Il colore dei ciliegi da febbraio a maggio” è una invocazione continua, un attestato di appartenenza ad un credo che tutto illumina, e la cui luce è brace che anche riscalda.

Sono pagine che sanno affrontare la fragilità, “ciò che sorregge,/ è bellezza,/ non la terra: se la terra non ha senso/ fragilmente lo è bellezza”, e la ricerca di quel qualcosa che possa essere la prima accensione, “tra la precedenza che rimorde e l’avanzo/ che spaura, l’ogni volta in calcolata cesura/ dell’iniziale”.

Ma questo percorso scoperto e segnato da Bardotti e Iacopini non è per nulla consolatorio, anzi, è un invito ad andare incontro al proprio vivere, ben consci che comunque ogni minima verità è necessaria “per scoprire che in punto di morte/ c’è un attimo di luce sorprendente/ e che non basta contemplare/ ci vuole uno slancio, all’ora giusta”.

Perché poi a leggere queste loro pagine si è pacificati da un senso di perdono, da una comprensione che si allarga e che accoglie, che sottolinea l’aspetto umano di ogni esperienza e la rende sacra, unica.

E la meraviglia di “Il colore dei ciliegi da febbraio a maggio” è anche nella preghiera che conclude questa prova d’autori, dove con fiducia e appartenenza scrivono “così tu mi lavi i piedi/ così io ti lavo i piedi./ Così spezziamo insieme il pane/ così lo diamo agli affamati/ e se ne avanza, ci sfamiamo.// Come fosse davvero normale l’amore.// Come fossero gli occhi degli altri, la mia resurrezione”.

E poi sta al lettore continuare il lavoro di Bardotti e Iacopini, il riempire di bellezza i mesi che mancano al colore dei ciliegi, da giugno a gennaio.

dal libro:

China il capo, l’estate

e tutta la giovinezza d’un tempo

si fa volto straniero.

Dilaga un senso di quasi sereno

mentre anche il cielo annuncia

lo sfiorire dei giorni.

È ora, un’intensità quasi di neve

ma no, no ancora, quasi.

La bellezza comincia sempre

un attimo prima di accadere.

*

Forse non abbastanza abbiamo cantato lo stelo

abbagliati come siamo dalla corolla, dai petali.

Ma sarebbe come non cantare le radici

o il giorno che, aperti i cieli, siamo nevicati.

È come scordare d’essere nati

e pretendere il diritto di morire.

Forse l’origine ha memoria di noi.

Forse ha a che vedere con la fine.

*

Il sole, oggi che piove, è altrove

a riscaldare un’altra schiena

mentre qui, piano, la terra beve

si dilata.

Mi piace

rimanere a guardare i fili d’erba

che si piegano, quando una goccia li coglie.

loro lo sanno il peso di chi cade.

*

Vorrei parlare la lingua del vento

scoprire quel che sussurra alla foglia

convincerti poi a lasciare ogni presa

fino a morirti mentre ricolmi

chi ti raccoglie o ti calpesta

lontana dalla fine

come l’inizio.

*

Ci sono modi migliori per evaporare

che nascondersi sulla riga

della lacrima intuita sulla guancia:

situarsi nella zona d’equilibrio della stella,

nel canto del cardellino

con orecchio fatto melodia,

osservare il seme con occhi di frutto,

madre e figlio insieme, ospitare il tempo,

dar la nascita unico fine.”

Intervista a Massimiliano Bardotti e Gregorio Iacopini:

Come si scrive un libro di poesie in due?

Massimiliano Bardotti: Posso raccontare la nostra esperienza. Come sempre accade c’è stata una chiamata, perché credo che ogni vera scrittura sia risposta a una chiamata. Nel nostro caso è arrivata da Alessandro Ramberti, editore (Fara) e poeta… mi ha invitato agli incontri di Fonte Avellana, dove per tre giorni poeti, artisti, giornalisti, scrittori si confrontano su un tema. Gli ho detto che avrei portato un amico, Gregorio.

Il tema dei tre giorni era: ‘La via’. Ho detto: Benissimo, facciamo qualcosa che un tempo era normale e che oramai non fa più nessuno, un dialogo poetico.

Inizi tu, scrivi una poesia ed io ti rispondo, poi tu mi rispondi e andiamo avanti così. Ecco, in questo modo è nato il dialogo poetico “Il colore dei ciliegi da febbraio a maggio”.

Da lì è passato un po’ di tempo, Gregorio era preoccupato, poi ha cominciato, ha rotto gli indugi, ha scritto la prima poesia e da lì sono passati tre giorni in cui a qualunque ora del giorno e della notte ci rispondevamo.

Dalla sua prima poesia è scaturita una mia poesia di risposta e dalla mia risposta una sua e così via, incessantemente senza sosta, per tre giorni folli! Mentre abbiamo scritto il dialogo non ci siamo mai visti, in quei giorni eravamo lontani e ci spedivamo i nostri scritti via mail. Sono stati tre giorni furibondi, bellissimi. Poi siamo arrivati alla fine, quando abbiamo sentito chiaramente esaurirsi quel soffiare di parole, quel vento che ci ispirava e faceva uscire le parole.

Allora al telefono ci siamo detti che avremmo dovuto mettere via il testo, non leggerlo più, dimenticarci addirittura di averlo scritto, per poi tornarci dopo, anche dopo un mese, convinti che il finale sarebbe arrivato, così come erano arrivate tutte le altre parole.

Ma Ispirazione fa come vuole, è una Dea bizzarra e simpaticissima. Appena abbiamo riattaccato i tre versi finali del dialogo mi si sono manifestati, apparsi chiarissimi.

Gregorio Iacopini: C’è la necessità di affidarsi a qualcosa di più grande di entrambi, come ad un luogo in cui si incontrano le parti più intime di ciascuno. Una volta fermi gli sguardi sull’orizzonte che illumina il percorso, niente più resta da decidere, né è possibile farlo. D’altronde è così per ogni viaggio. La Poesia, che c’era prima di noi e ci sarà dopo, e l’Amore che a lei meravigliosamente c’incatena, è stato quel luogo.

Quale “l’organizzazione” necessaria per realizzarlo?

M.B. C’è una cosa che ritengo fondamentale. Sempre partendo dalla nostra esperienza, quello che per noi è stato davvero necessario è stata la preparazione. Pratichiamo entrambi la meditazione profonda (di tradizione cristiana) abbiamo lo stesso padre spirituale (Guidalberto Bormolini, sacerdote, monaco, antropologo, uomo di spessore culturale, umano e spirituale immenso), abbiamo uno stile di vita simile. Abbiamo passato notti a leggere poesia ad alta voce, meditare lungamente insieme, cercare una stessa armonia. Accordarsi, insomma, per cantare insieme. Chiedere aiuto, chiedere ispirazione. Chiedere ad Amore di traboccare dai versi, dalle parole. Implorare il bene di essere l’unica ambizione del libro. Scomodare l’Infinito se necessario, senza timore abbia cose più importanti da fare.

Leggere i grandi poeti morti, chiedere il loro aiuto, la loro ispirazione. Farli vivi attraverso le loro stesse parole. Questo, più di tutto, abbiamo fatto e se devo essere sincero credo questo sia il lavoro più importante che un poeta possa e debba fare. Pregare.

G.I. Questo libro ci ha chiamati. Accettando alcuni inviti noi ci avvicinavamo a lui e lui si avvicinava a noi. Per quanto mi riguarda, il primo invito accettato è stato quello di Massimiliano, che ho la fortuna di seguire nella poesia, quando mi ha chiesto di accompagnarlo al convegno di Fonte Avellana. Mi piace tanto il modo in cui Massimiliano parla dell’inizio. Non è il primo cronologico, ma il principio che è centro e cuore delle cose. Questo libro è nato dal centro.

È stata un’esperienza indimenticabile. La parola si formulava nella testa, ma nello schermo già era scritta quella dopo. E le forze man mano venivano meno, tanto che è stata la sensazione di essere esausti, fisicamente ed emotivamente, a dichiarare la fine del dialogo.

Il libro è una vita vera e propria, che prosegue in chiunque ne raggiunga il cuore. Penso sia questa l’unica “organizzazione” necessaria per realizzarlo.

Mi sembra che in tutto il libro ci sia una intensa fiducia nel ‘sentire’, nel mettere in moto la propria sensibilità, per trovare una certa sintonia con il vivere quotidiano. Può essere così?

M.B. Assolutamente, è proprio così. Un sentire che ovviamente va stimolato, e va fatto tutti i giorni, altrimenti si perdono i contatti con quello che davvero conta nelle nostre vite. Così come per i monaci si parla di ascesi (uno stile di vita, o meglio una disciplina di vita, preciso, da coltivare quotidianamente per affinare i propri sensi nella direzione dello spirito, per rendersi capaci di sentire, appunto, percepire il grande mistero della vita) anche per il poeta, a mio avviso, non si può che parlare di ascesi.

Ovviamente quella del poeta sarà diversa, per caratteristiche e per scelta. Ma la sensibilità è qualcosa da coltivare. Tutto richiede un impegno, un lavoro, una dedizione…

G.I. Certamente. Credo sia questa la Poesia. Uno sguardo nuovo. Il poeta è colui che te lo regala. È necessaria l’intensa fiducia di cui parli. Spesso i calcoli che facciamo non si accordano con quello che sentiamo. E siamo oramai talmente legati ai calcoli che quasi non sentiamo più, o ce ne dimentichiamo. Come se per calcolare non fosse necessaria un’unità di misura, o come se l’unità di misura fosse qualcosa di indiscutibilmente vero. Ma non è così. Siamo noi che le affidiamo i nostri occhi. La Poesia è una strada diversa, non inganna. Sa che tutto è un grande mistero, ma sente il continuo rifiorire delle cose, l’amore che nascostamente le muove e le si affida. L’ho chiamato “sguardo” e così è chiamato solitamente, ma è qualcosa che avviene ad occhi chiusi. Allontanandosi dalle proprie convinzioni e abbandonandosi a tutto ciò che viene incontro. Allora quel che c’è da sempre diviene nuovo.

E proprio questa sintonia, mi pare, dà valore alla natura, alla bellezza, che respirano a pieni polmoni in queste pagine….

M.B. La natura è la prima Bibbia. Vi è inscritto ogni mistero. Ma la natura stessa è un mistero, le sue creature lo sono. Che il poeta abbia una relazione speciale con la natura, questo è fuori discussione.

Faccio due esempi. Il primo è Rilke, che nelle “Lettere a un giovane poeta” afferma: “Ché il creatore dev’essere un mondo per sé e in sé trovare tutto, e nella natura, cui s’è alleato”. Si parla addirittura di alleanza!

L’altra che voglio citare è Chandra Livia Candiani, che dice: “… stare nella natura, se no gli altri regni smettono di parlarmi”. E lo dice in un contesto in cui conferma anche quello che dicevo prima, affermando che per lei la poesia è diventata una Via, quasi una religione, con tanto di precetti…

Della bellezza il poeta non può che nutrirsi, o che canterà? Non è facile in un mondo in cui il male c’è ed è un’evidenza tanto chiara che toglie il fiato.

È già sufficiente guardarsi dentro per incontrare tutto il male possibile. Ma è altrettanto vero che la bellezza è dappertutto, e certamente anch’essa dentro di noi. Ristabilirci un legame diventa necessario alla vita. La natura è il luogo privilegiato.

G.I. Lo credo anch’io, ma soprattutto lo spero.

Ma temi così importanti e necessari, però, non fuggono dall’avere un proprio ‘costo’…. Perché il ‘morire’ fa parte di questo vostro tessuto narrativo, che emerge con una certa frequenza. È anche un modo per dare valore a tutto il resto, ad ogni cosa che dà preziosità al vivere?

M.B. Certo, anche, in un modo che forse oggi è a noi sconosciuto, ma appartiene in maniera profonda alla nostra cultura, alla nostra vita da sempre, alla nostra tradizione. Nella tradizione cristiana, ad esempio, la contemplazione della morte era assolutamente prevista e necessaria. Credo che senza contemplare la reale natura delle cose (il sole tramonta ogni giorno per poi rinascere ogni mattina, la luna fa lo stesso e addirittura scompare per tre notti prima di riapparire..) non possiamo pretendere e nemmeno pensare di poter vivere una vita piena. Ce ne sfuggono i significati più profondi.

Vorrei fare altre due citazioni, una di Christian Bobin, dal libro “La vita grande”, che dice: “La vita non è il mondo. La vita è eterna. Il mondo passa…” e Giuseppe Conte, il grande poeta ligure, che in un verso di una poesia che amo moltissimo canta: “La tua sola ricchezza, ragazzo, è la vita / che è sempre mortale e infinita”. Siamo di fronte forse al mistero più grande, ma non sarà continuare a far finta che non esista a renderci migliori, a farci vivere meglio, tutt’altro.

G.I. Il libro è uscito in un periodo in cui il tema della morte era sotto i riflettori, in piena quarantena da pandemia. Tuttavia, nel suo essere sotto i riflettori non ha cessato di costituire il più grande rimosso della nostra cultura. La sua spettacolarizzazione continua a farne un accidente, un incidente della vita. Tanto che c’è chi in un certo tipo di scienza ne cerca proprio l’antidoto. Così facendo, le speranze dell’uomo restano illusioni. La vita buona è proiettata in un futuro remoto. Ma c’è un’altra speranza, che viene proprio dall’assunzione della propria morte. Che è tante cose. È sapersi finiti: qui adesso e poi chissà. Io, proprio come tutti gli altri.

Essere lungimiranti, saper gerarchizzare diversamente le proprie priorità, i propri desideri. Saper godere di ciò che c’è, che viene, senza disperare del suo finire. La nostalgia è uno dei pericoli che corre chi apre il cuore alla vita. Lo sapeva Orfeo. Ma Dante ci insegna a oltrepassarla. Piano piano cresce una nuova speranza, quando si riconosce che nonostante la morte, o meglio, proprio per la morte, l’unica cosa che conta è amare. Chiunque, senza condizioni.

Aldo Capitini, poeta e fondatore del movimento italiano della non-violenza, scriveva che “tra la nessuna immortalità e l’immortalità degli altri l’amore sceglie: che tu sia immortale”.

Entrare nella vita buona che c’è.

E in questo vostro lavoro, avete anche la forza di esplorare e rendere vicina la fragilità umana, come nel testo di pagina 28 (la terza poesia qui proposta, più sopra). Anche questo è un focus importante per il vostro libro?

M.B. Sì, naturalmente e inevitabilmente. Proprio questa fragilità, forse più di ogni altra cosa, questo senso di precarietà che ci riguarda tutti, dovrebbe convincerci definitivamente e senza indugi, che siamo tutti fratelli. Dovremmo avere l’istinto di abbracciare chiunque ci troviamo davanti, ma pur essendo magari refrattari a certi contatti, sentire l’urgenza di sorridere, perché anche se tutti siamo diversi, e ognuno vive i propri drammi a suo modo, tutti abbiamo sofferto, tutti soffriamo, tutti avremo ancora da soffrire, chi più chi meno. Anche la sofferenza è parte della vita e ci riguarda proprio tutti. Davvero, questo è già più che sufficiente a farci fratelli. Potessimo sentire gli altri dentro di noi, cesserebbe ogni odio.

G.I. Come la morte, la fragilità è una benedizione per l’uomo. Sapersi fragili è frantumare la nostra frequente tentazione di fare degli altri e delle cose dei prolungamenti di noi stessi. Ho però la sensazione che la fragilità, tema tutt’altro che ignorato dalla nostra cultura, sia divenuta una cosa nota e morta lì, una consapevolezza ultima. Quando credo che invece sia un angolo privilegiato per ascoltare le cose. Da lì dobbiamo partire. Fu Massimiliano a farmi riflettere su come ha inizio il viaggio di Dante. Si trova lì, nel buio di un bosco. La luce proviene dalla sommità di un colle, verso il quale prontamente si dirige. Ma spuntano delle bestie che lo spaventano e lo fanno indietreggiare. Disperato vede un’ombra, immagina sia un uomo, ma non ne è sicuro. Quel che fa è dichiarargli la propria fragilità. Gli grida “Miserere!”.

La Divina Commedia non finisce qui; da qui inizia. Dobbiamo riconoscerci bisognosi, riconoscerci in cerca. Siamo tutti qui, insieme, consapevoli della frequenza delle nostre cadute, della sofferenza che proviamo quando accade. Così il filo d’erba conosce il peso della goccia e si piega per accoglierlo. Come il giunco con cui Dante si pulisce il volto dalla fuliggine infernale, prima di riprendere il viaggio attraverso il Purgatorio. Lo coglie e subito un altro ne compare. È lì per tutti. Dobbiamo essere qui per tutti.

“Il colore dei ciliegi da febbraio a maggio” forse è un cammino continuo all’interno di un ‘fare preghiera’ che è formazione umana e svelamento spirituale. Vi riconoscete in questo?

M.B. Moltissimo! Ho già fatto cenno precedentemente a questo che avverto come una necessità, e per un poeta secondo me non può essere altrimenti. Poi quale sia la radice di questo pregare, quale la tradizione, questo ha meno importanza.

In un periodo per me molto importante, segnato da grandi sofferenze, ho sentito la necessità di una ricerca più profonda. E l’incontro con Guidalberto Bormolini è stato davvero provvidenziale per me. Scrivevo già, avevo già pubblicato libri, avevo vinto premi e avuto riconoscimenti di vario genere, ma non avevo idea di cosa fosse davvero la poesia né di chi fosse il poeta, e ignoravo tante altre cose. Lui non è che me le abbia rivelate, mi ha dato degli strumenti per indagare. E mi sta insegnando a pregare. Credo che chi insegna a pregare metta al mondo, dia la vita. Non mi sorprende infatti, si chiami paternità (o maternità) spirituale. Non avrei mai scritto questo libro senza questo incontro e sono tante altre le cose che non avrei fatto, e tutto quello che non sarei stato. Sono chi sono, grazie a questo incontro. Di incontrare qualcuno così, lo auguro a tutti.

G.I. Totalmente. Da poco ho avuto la fortuna di incontrare chi potesse insegnarmi a pregare. E sto scoprendo come pregare sia farsi preghiera. Andare oltre le proprie idee, sulle cose, gli altri, su noi stessi, e scoprire quel che c’è in questa terra inesplorata. Penso sia la medesima vocazione quella della Poesia.

Perché, poi, si ha la netta sensazione di come tutto, in qualche modo, sia sacro. Attraverso le vostre parole si vive anche un senso di salvezza, una atmosfera di ‘perdono’. Necessarie penso in un quotidiano così difficile, e a volte crudele, come il tempo presente in cui siamo immersi….

M.B. Esattamente! Quando dici che tutto è sacro dici una verità antica e ancora vivissima! Così è, da sempre, e sempre lo sarà. E perdonare, perdonarsi, in un modo che è anche difficile da spiegare, ma vivere, fare della propria vita un atto di perdono, fare della propria vita pratica costante di perdono, è un modo per imparare a vedere come davvero tutto sia sacro. Pulisce gli occhi, lo sguardo, lo purifica. Insieme ai nostri cuori. Non si guarda solo con gli occhi, si guarda con tutto il nostro essere. Si vive così. E non si può vivere cercando continuamente un colpevole, un capro espiatorio, un nemico da combattere. Oltre a essere estenuante, è anche l’unico modo per garantirsi un’infelicità certa e infinita.

La vita chiama l’amore. Diamo voce, aggiungiamo le nostre voci, alla vita.

G.I. La Poesia musica ciò che porta alla vista. Per farlo deve prima vedere. In lei tutto si svela Sacro, o Santo. Mi rende veramente felice sapere quel “perdono” che mi dici aver vissuto leggendo il libro.

È quel che provo ogni volta che mi abbandono a lei. E quando torno a guardare le cose scopro che nonostante tutti i mali del nostro tempo, che sono tanti ed enormi, ancora i tramonti sono meravigliosi, e nascono le storie d’amore e le amicizie, ci sono luoghi di una bellezza che toglie il fiato, persone che vivono per fare il bene e c’è la Poesia. E, cosa fondamentale, che nonostante tutti gli errori che quotidianamente commetto e tutto il male al quale contribuisco, ogni giorno che nasce posso prender parte a tutto questo. La Misericordia della Bellezza spesso mi commuove ed è quel che ho scelto di seguire.

gli autori:

Massimiliano Bardotti (1976) è nato e vive a Castelfiorentino.

È presidente dell’associazione Sguardo e Sogno, fondata da Paola Lucarini.

Tra i suoi libri più recenti, “Il Dio che ho incontrato” (ed. Nerbini, 2017), “I dettagli minori” (Fara, 2018, dal quale è stato tratto l’omonimo spettacolo teatrale con Viviana Piccolo) e “Diario segreto di un uomo qualunque, appunti spirituali” (Tau 2019).

Dal 2014 propone a Empoli, Prato e Castelfiorentino il corso di scrittura ri-creativa “Cut-up, la sartoria delle parole”.

Nel 2017 ha fondato la Scuola di scrittura “La poesia è di tutti” presso OltreDanza. Dal 2018 conduce “L’infinito, la poesia come sguardo”, ciclo di incontri con poeti contemporanei.

Gregorio Iacopini è nato a Poggibonsi nel 1996 ed è cresciuto a Castelfiorentino.

Studente di filosofia all’Università di Pisa, frequenta la Scuola di scrittura “La poesia è di tutti”, partecipando a varie letture pubbliche.

(Massimiliano Bardotti e Gregorio Iacopini, “Il colore dei ciliegi da febbraio a maggio” pp.87, 10 euro, Fara Editore 2020)

Immagini ————————-

Replica

Otto dipinti

di Evaristo Cian

Voce d’autore ————————–

E nonostante tutto

Luciano Tricarico, “Approdi nel quinto mondo”

di Salvatore Cutrupi

Come nascono ottime poesie? Nascono dalla mente, dal silenzio, dal cuore?

Quelle del libro “Approdi nel quinto mondo” di Luciano Tricarico nascono da una tempesta. Non da una tempesta atmosferica bensì da una tempesta dell’anima, quella che ci fa vedere l’amore in tutte le sue possibili declinazioni.

Nei versi di Tricarico c’è l’ardore, c’è la passione della carne e ci sono anche momenti di tenerezza, di affetto e di gioia. In questo libro il poeta si mette a nudo e con un linguaggio ardito e spesso dirompente racconta il suo viaggio, il viaggio di uomo rinchiuso in un labirinto di abitudini e di conformismi a cui col tempo si ribella, spezzando le catene della sofferenza e sudditanza psicologica in cui si è venuto a trovare nel corso degli anni.

Le sue poesie hanno un chiaro riferimento autobiografico e sono il frutto di una evidente attrito che porta a mostrarci sulla carta persino i frammenti della sua pelle.

Tricarico mette a nudo le sue fragilità e nello stesso tempo rivendica la forza del suo spirito libero e vagabondo, a cui non vuole rinunciare. Nelle sue poesie ci sono anche riferimenti alla durezza del suo lavoro, ma sono solo parentesi, perché tutto il libro è permeato dalla potenza espressiva dell’amore, un amore che brucia e come vulcano attivo vorrebbe travolgere tutto.

La tensione emotiva che aleggia nei versi di Luciano Tricarico nasce dal desiderio di assaporare un mondo nuovo. È una tensione orientata verso il futuro che si manifesta poesia dopo poesia coinvolgendo il lettore e facendolo, in qualche modo, partecipe del suo cambiamento, della sua rinascita.

Nel bailamme di poeti che si propongono nel web (e non solo) senza suscitare particolari emozioni, ogni tanto si ha la fortuna di incontrare un poeta vero, che ha molto da dire sia per quanto riguarda la forma che il contenuto del suo scrivere. Ecco, Luciano Tricarico è uno di questi.

Dal libro:

Polvere di stelle

Ti ho cercata

inconsciamente ti ho cercata

al tempo in cui non sapevo nulla

ignoravo il tutto ed ero assente da me

Quelli come noi non si incontrano, si trovano

sono fatti della stessa materia

sono polvere di stelle

e sai cosa fa la polvere di stelle?

si aggrega, si unisce e si consolida

a formare un nuovo astro

perché i grigi alzando gli occhi al cielo

nelle limpide notti estive

dicano “guardate c’è una nuova stella nel firmamento”

*

Mi getto nel mare

(…)

e se “abbiamo sempre fatto così” diviene legge

è inutile svegliarsi domani. Non vi è nulla di più triste

Non cesserò di essere per confortare la buona educazione

che non ti fa distinguere un mare azzurro

da una inanimata lapide di marmo

non baratterò una vita da protagonista

per una fredda gabbia di cenere

non voglio vivere in modalità predefinita

mi piace troppo il caffè amaro

cerco la guarigione da questa malattia

Mi stacco dallo scoglio e mi getto nel mare

*

Turno di lavoro

( … )

Esserci cinque minuti prima della sirena

prima, per il caffè condito di fiele

prima, per la sigaretta che sa di sconfitta

prima, per lo scambio di competenze assurde

prima, per dare scampo al turno di notte

prima, che il padrone non abbia a rimetterci

“Facce sfatte, lenti gesti, spalle curve”

Ditemi…

La notte non è riposo?

*

L’albatro

(…)

L’albatro veleggia sulle correnti, elegante, capitano dell’aria

in terra diviene comune, impacciato, senza armonia

Ti ho amato per il tempo di un’onda che si frange

al di fuori del possesso, senza speranza

“Il rifiuto del richiamo non è contemplato

sono andato poiché così doveva essere”

Dopo l’ultimo abbraccio, l’ultimo bacio,

dopo l’ultima parola che non avrà seguito

hai atteso sullo scoglio come una roccia inerme

finché il canto del vento ha esaurito la melodia

e la speranza si è placata

*

E nonostante tutto il tuo odore non mi abbandona

Ho chiuso il tuo viso di opale, i seni che sapevano di gigli,

il fiore vermiglio umido di passioni, il tuo riso di cristallo

le poesie che scrivevo per te, in una scatola sigillata con nervi di bue

con su scritto “mai da aprire”. L’ho riposta nel più buio e

lontano dagli armadi

Ma l’intransigenza delle nari mette in moto i centri del cervello

che lo riconoscono tra vecchie memorie

come l’odore di una chiesa che resta impresso e basta un

pensiero a convocarlo

(…)

Intervista a Luciano Tricarico

Nel tuo scrivere ci sono molte poesie che richiamano i modi, il passo, i procedimenti della prosa. Dove sta secondo te la linea di confine fra poesia e prosa?

Mi piace considerarmi come un autore di poesie che si distacca per molti versi da ciò che risulta essere la visione generale del poeta.

Da un certo punto di vista sento di essere un eretico che si è appropriato di un’arte modellandola a suo piacimento, dandogli la connotazione che più somiglia a se stesso.

È certo che mancando le basi classiche che si acquisiscono da un percorso, diciamo pure scolastico, non mi sarebbe possibile seguirne le regole fisse, metrica, ritmica che poi spesso si profonde nella rima che personalmente a me non piace, metafore, anafore ecc. ecc.

È per questo motivo che il mio modo di scrivere sconfina con piacere nella prosa tralasciando tutti i limiti definiti.

Quando scrivo sono solamente il lavoratore che imprime sulla carta o sullo schermo di un computer quello che in quel momento il fuoco dell’ispirazione detta senza mezzi termini; se l’incendio brucia qualsiasi cosa si trovi intorno, chi sono io per poterne limitare la sua potenza? Posso limitarne qualche marginale aspetto, ma in fondo amo le fiamme e il loro terribile divampare.

Nel tuo libro non c’è un tema, non c’è un tragitto ben determinato, ma si intrecciano argomenti e sensazioni di vario genere. Come mai?

Il titolo del libro credo che sia una chiave più che sufficiente per capirne il contenuto, quanto il carattere di chi lo ha scritto.

Che cosa vuol dire seguire un sentiero chiaro e preciso… Avrei potuto scrivere delle poesie monotematiche per poi raccoglierle in un libro, scegliere l’argomento amore o un qualche aspetto sociale o ancora psicologico, sono tante le strade che si possono percorre, nella poesia come nella vita.

La vita secondo me, come la poesia, è una costante ricerca, almeno così dovrebbe essere, anche se noto che per la maggior parte delle persone questa ricerca non è mai cominciata. Ci si accontenta del reale in cui si vive guardando a quelle quattro cose in cui si è immersi come all’unico mondo possibile.

Eppure, c’è molto ma molto di più. Bisogna solamente mettere in discussione la limitazione dello sguardo e andare oltre all’apparenza.

Con il termine “approdi”, non casualmente al plurale, preciso che il mio percorso non getta basi fisse in un unico porto, ma è solamente una ulteriore tappa della vita e della poesia da cui ad un dato momento si riparte verso nuovi mari, esperienze e approdi.

Avrei potuto vivere una vita classica; famiglia, lavoro, amicizie, ecc. ecc. ma qualcosa mi ha sempre spinto a ricercare. Una sorta di inquietudine impossibile da sopprimere.

Sono consapevole che potrei apparire come una persona instabile, senza fondamenta, sicuramente per il tipo di società in cui viviamo sono un elemento poco rassicurante, forse anche un po’ pericoloso; sempre secondo gli stereotipi.

Perciò alla fine credo che il mio sentiero non sia un unico tratto da percorrere fino al compimento dei giorni, ma che si dirami in tanti altri sentieri ancora da scoprire.

C’è un poeta in particolare che vai a rileggere quando hai bisogno di ispirazione?

A volte. Neruda ad esempio ispira l’amore (qui ti amo e invano l’orizzonte ti nasconde), come Lorca (cos’è l’uomo senza la libertà/oh Mariana dimmi) o Whitman (io canto l’individuo, la singola persona) ispirano la poesia socialmente impegnata, Baudelaire e con lui i poeti maledetti il vivere (tu contempli nell’infinito svolgersi dell’onda l’anima tua), e tanti altri ancora. Ma sinceramente non posso affermare di amarne uno in particolare a cui mi appoggio fiducioso ogni qualvolta avrei bisogno di ispirazione, anzi direi l’opposto. Lascio che sia l’ispirazione a cercarmi.

Capita una frase che giunge alle orecchie, una scena che si dipana davanti agli occhi, oppure senza nessun preavviso arriva dall’alto una tegola caduta dal tetto.

Uso, nel vero senso del termine, la loro immensa capacità di creare poesia, soprattutto quando sento la necessità di quel qualcosa che mi sfugge per completare una opera oramai conclusa ma che ancora non mi soddisfa appieno.

Che rapporto c’è fra la poesia e la tua vita quotidiana? La poesia è per te un punto di arrivo o di partenza?

Tutto dipende dallo stato d’animo in cui mi trovo. Se tale stato coincide con una certa tranquillità interiore sono più propenso a recepire i segnali e quindi la poesia stessa che mi sta attorno, mentre in caso contrario, non avendo la predisposizione giusta, mi si potrebbe anche urlarlo in un orecchio ma io il messaggio non sarei in grado di recepirlo.

Certo è che da quando ho iniziato con la meditazione yoga e mi sono trasferito nel Salento le cose sono molto cambiate. La serenità di spirito ha permesso che mi applicassi con alacrità alla stesura di molte poesie che non si esauriscono con quelle presenti nel libro. Poi ci vuole la volontà di mettersi seduti a scrivere. Come ho già detto prima possono passare lunghi periodi senza che scriva un solo verso. Ma questo sono io.

In quanto al fatto che la poesia sia per me un punto di arrivo o di partenza opterei per entrambi. Considero la poesia come un viaggio che si intraprende e che non ha una meta ben definita fino alla chiusura della stessa.

Il mio è un divenire viaggiatore instancabile, con tanti arrivi e altrettante partenze.

Si sostiene che la poesia dovrebbe soprattutto interessarsi dei temi sociali riguardanti il nostro tempo. Cosa ne pensi?

Credo che i poeti questo lo abbiano sempre fatto. Non si sono mai barricati dietro a modelli prettamente sentimentali, basti pensare a Whitman o per essere più patriottici il grande Pasolini (l’Italia sta marcendo in un benessere che è egoismo, stupidità, moralismo, conformismo) o Ungaretti (si sta come d’autunno/sugli alberi le foglie), la stessa Merini vittima delle crudeltà umana parla dei manicomi (il delirio diventa eco/l’anonimità misura) e della condizione della donna (spaccarono la tua bellezza/e rimase uno scheletro d’amore).

Quello che al contrario a me personalmente dà molto fastidio, sono quei poeti estemporanei che cercano di cavalcare l’onda del momento per darsi una certa visibilità.

Sui social se ne trovano a bizzeffe ed anche nelle librerie, con risultati che hanno dell’orrido, sia per la scrittura, per gli argomenti e per il vocabolario usato.

Comunque, sono dell’opinione che il poeta dovrebbe sempre scrivere ciò che in quel momento lo ispira, e non correre dietro alla notizia del giorno per fare bella figura o puntare ad essere premiato in qualche fantomatico concorso per poesie e poeti scadenti attraendo così l’interesse della giuria.

È pensiero comune che il silenzio sia un momento di riflessione necessario per la nascita di una poesia. Anche le tue poesie sono nate dal silenzio?

Lo trovo imprescindibile dallo scrivere. Non per niente gli scrittori che ne hanno la possibilità si isolano per lunghi periodi in luoghi ameni, in cerca della concentrazione necessaria a che l’opera che hanno in mente fluisca con la maggiore linearità possibile. Nel caos sfido chiunque a riuscire a buttare giù una sola frase che abbia senso.

Nel mio caso ho la fortuna di passare lunghi periodi quasi in solitudine, visto che la mia abitazione si trova in una zona prettamente turistica vicino al mare. Come si può immaginare per la gran parte dell’anno è quasi disabitata e con l’ausilio della meditazione che crea il tuo silenzio interiore, ho potuto dedicarmi alla scrittura quasi in toto.

Il periodo del lockdown è stato per me una sorta di benedizione letteraria e personale. Il silenzio all’esterno pressoché totale e la tranquillità di cui ero pervaso hanno reso possibile il concepimento di molte poesie e non solo.

Scrivere per me è una preghiera da recitare a mente per impedire che anche il suono delle tue stesse parole non interrompa il silenzio che hai attorno.

L’autore:

Luciano Tricarico è nato a Gallipoli nel 1962. Dopo cinquant’anni di residenza in Friuli Venezia Giulia ha deciso che fosse l’ora di tornare alle origini salentine. Da un anno circa si è trasferito nella cittadina di Racale in provincia di lecce.

Ha pubblicato la raccolta di poesie “Alterni momenti” edita da Sovera edizioni (2011).

Alcuni suoi testi sono apparsi nelle antologie “Voci dai murazzi” (2015), “Collection creativity” (2013) e “Al tempo del corona virus. I° volume” (2020).

In vari concorsi letterari si è distinto con lusinghieri piazzamenti e menzioni di onore.

Partecipa a letture soprattutto al Caffè Letterario di Lecce e fa parte del gruppo letterario Rosantina, campagna del sud, di Lecce.

(Luciano Tricarico “Approdi nel quinto mondo” pp. 155, 13 euro, PAV edizioni, 2020)

Immagini ————————-

Replica

Otto dipinti

di Evaristo Cian

Intervista ad Evaristo Cian:

di Giovanni Fierro

Cosa muove la scelta dei soggetti che sono protagonisti dei tuoi quadri?

Sono impressioni che escono spontanee dal quotidiano, osservando la campagna, un volto, un animale, memorie trascorse che riemergono, che poi basta fermarle nell’ attimo propizio, dilatarle e trasportarle sul supporto.

Circa i ritratti, come asseriva Giuseppe Zigaina serve un riflesso pronto a cogliere i tratti somatici salienti. Forse è vero, infatti se ci si dilunga a cercarli, ci si innervosisce e non esce niente.

I colori usati sono solo quelli necessari, non c’è mai un di più. È una volontà precisa?

Per quanto riguarda l’uso dei colori, penso che bastino il quanto serve; il risultato è secondo me più impattante. Il di più e solo fumo negli occhi.

I vari soggetti sono spesso contenuti in spazi piuttosto ampi, dove il bianco diventa protagonista. Sembra quasi costruire un silenzio che accoglie e immortala le figure in primo piano. Può essere una lettura possibile e corretta?

Adopero spesso supporti di grandi dimensioni, quasi per abitudine, e gli spazi bianchi lasciati ai margini fanno da cornice fittizia alla tela, in quanto non adopero mai cornici tradizionali se non per lavori di supporto cartaceo.

È come se tu avessi tolto i soggetti da altri ambiti, e messi sotto una luce particolare, che ne dà un nuovo sguardo, come una sorte di readymade….. può essere?

Ormai nell’ arte è stato fatto tutto per cui, siccome la ricerca è infinita, il tratto, il soggetto in genere, deve comparire in un’ottica quantomeno originale particolare, insomma…

C’è anche un omaggio al regista teatrale Francesco Macedonio, con un suo ritratto….

Con Francesco Macedonio ho avuto una frequentazione ultraventennale. Arrivava a Ruda ogni giorno esclusa la domenica che si recava a Capriva da Sergio Altieri.

Le conversazioni erano sempre gradevoli, seppure talvolta impegnative. Si disquisiva di arte, di cinema di teatro.

Succedeva anche di contrastarci sino all’arrabbiatura però senza mai mancarci di rispetto.

Macedonio, di cultura profonda esponeva le impressioni in modo unico, personale, curioso e sorprendente.

“Replica”, perché questo titolo?

Il titolo ‘Replica’ è di una banalità disarmante, in quanto riferito a una mia precedente mostra che ho tenuto sempre alla trattoria “al Poeta” di San Martin del Carso. Una replica, appunto.

L’artista:

Evaristo Cian vive a Ruda, in provincia di Udine.