Benvenuti al numero estivo di “Fare Voci”.

Senza stare sotto l’ombrellone, questo numero si apre con Monica Guerra e la sua nuova raccolta poetica “Entro fuori le mura”, lavoro che può diventare un punto di riferimento per il nostro presente.

La voce d’autore è anche quella di un nome importante come Roberto Carifi e il suo nuovo “Ablativo assoluto”.

E il poeta rumeno Darie Ducan che si fa conoscere al pubblico italiano con “Dopamina in alessandrini”, mentre Vanni Schiavoni si presenta con la plaquette “Quaderno croato”.

Ci sono anche i “Margini. Di poesia e altro”: protagoniste Giovanna Rosadini con “Un altro tempo” e Alessandra Trevisan e “Le spalle al mare”.

Il tempo presente è nei cinque inediti di Luca Ariano, a titolo “Tecnocene”.

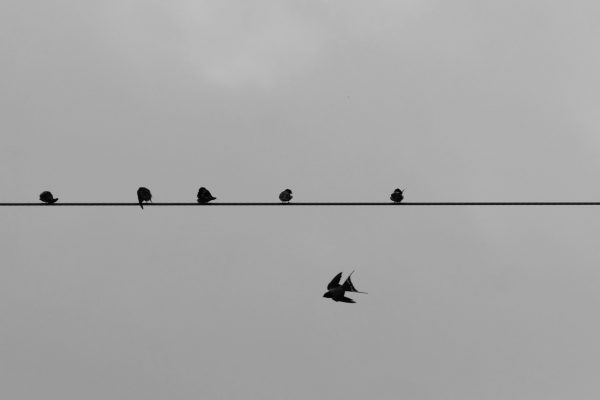

Le immagini sono le otto fotografie di Benedetto Beni Kosic, “A Gorizia, V Gorici“.

Buona lettura.

Giovanni Fierro

(la nostra mail è: farevoci@gmail.com)

Immagini ——————————–

A Gorizia, V Gorici

Otto fotografie

di Benedetto Beny Kosic

Voce d’autore ——————————–

In cortile conta le formiche, il silenzio fra le briciole

Monica Guerra, “Entro fuori le mura”

di Giovanni Fierro

Il nostro è un tempo che si misura con difficoltà. Troppo caotico per accettare facili codifiche, troppo esile per sostenere una propria identità, poco sincero per dire qualcosa di determinato.

In questa incertezza, che si manifesta con malessere e confusione, riuscire a trovare dei riferimenti diventa impegno prezioso e lavoro non più rimandabile.

E la poesia può essere uno strumento preciso, voce che documenta e rivela, che mette in evidenza e indica le verità necessarie con cui avere a che fare.

Monica Guerra, con la sua nuova raccolta “Entro fuori le mura”, è stata capace di immergersi in tutto questo e di trovare, con queste sue significative pagine, un raccontare autentico.

Da subito è chiara nel suo intento, a partire dal titolo della prima sezione del libro, “La misura del vuoto”.

Perché è questo che il suo scrivere dice, di un vuoto e di una solitudine che sono diventati la dimensione principale in cui l’essere umano, nel proprio giorno, ha messo oramai radici profonde.

Da qui la necessità di trovare con la poesia il nervo di ogni cosa, per potere essere più possibile aderente all’umano accadere, proprio “mentre l’altalena/ umana si misura le dita”, il luogo esatto dove “qui il volto muore da solo”. E sottotraccia c’è sempre il bisogno di un nido, protezione e parola che in questa apertura di “Entro fuori le mura” ritorna spesso.

La prima considerazione non ha possibilità di fraintendimenti: “è la vita / la liturgia per andare in pace”.

Il ‘dove’ che contiene questo suo focalizzare è una geografia ampia: Mosca, gli Stati Uniti, il Parco Bucci della sua Faenza, Venezia, ma anche luoghi di comunicazione come il telegiornale e instagram.

Una mappa di “Istantanee” che ci fa accorgere che ovunque qualcosa si è già rotto, in un fuori campo dove puoi trovare “fra un saliscendi e l’altro/ un buco – tutto il vuoto necessario –“, quando “la voce si spezza con il pane” e puoi solo ripeterti che “stare assieme è il ghiaccio/ sul fondo di questo bicchiere”.

Monica Guerra si rende conto che il contenuto di queste sue pagine è anche un fare i conti con il nostro presente, il tentativo di ‘asciugarlo’ in pensieri e considerazioni, per uscire da “La paralisi del giorno”.

Perché c’è il bisogno di non rimanere inermi, di continuare a nutrire l’incontro, sapere che “la verità freme libera/ in una tana disabitata”. Di certo c’è un prezzo da pagare, per impegnarsi in questa ricerca, per arrivare a toccare l’umano che ancora rimane e che cerca di difendersi. Soprattutto quando ci si rende conto che si può essere “sempre vicino qualcosa/ qualcosa che poi non succede”, riconoscendo “sotto le ciglia – la piaga dell’attesa –“.

Ma c’è sempre un qualcosa che rimane, che resiste, che trova nella sua ‘durata’ l’espressione più vicina a ciò che può essere per ognuno di noi il vivere nel ‘qui e per sempre’.

È l’attimo perfetto che non può consumarsi, l’accensione di ciò che è perpetuo, il momento esatto di ogni origine: “in questo cono d’ombra/ non arriva mai nessuno// – eppure/ un calpestio –“.

Monica Guerra riconosce questa sorgente, la pone all’evidenza del lettore, racconta che è un ‘perché’ di cui potersi fidare.

Di certo è un qualcosa di fragile e assoluto. Di certo è ‘entro fuori le mura’.

dal libro:

le idee come esuli in tempi di guardiani

ma qui è sparare a raffica all’orizzonte

tra le croci e le rose l’io superstite

entro le mura del cuore qualche mito utile

sporadiche razioni di luce e del resto

non vedere – poco importa –

fuori è rovo di un altrove tu che mormori

il vuoto non esiste rampicando solitudine

*

non è primavera il respiro gelido

tra le ombre dei ciliegi

ma è quasi aprile nonostante

si ripeta una stagione

di pietra dai vetri chiusi

nonostante tu ripeta

disertando sabbia dalla clessidra

un germoglio

è questa solitudine

*

una domenica a nord della primavera

il thermos tra le dita sulla panchina

dietro il grido di un pavone

la voce si spezza con il pane

e allora è dissodare bene il giorno

sgranare le mani fra le briciole

per sentirsi a casa – chi a casa di chi? –

o per non sentirsi soli

la stessa razione di solitudine

una pietra il freddo ai piedi del giorno

(Faenza, Parco Bucci 2017)

*

non un’orma fuori posto

entro le mura

la distanza è un confine

e nessun cedimento

qui tutto è vuoto e perfetto

il prato spinato

l’esilio di un fiore

*

i giorni in piedi sul fondale

– la vita sgomita nella piana –

l’innesto della solitudine

è un gorgo di rumore

e nonostante setacciamo

conchiglie fra le pene

sollevarsi è infilare l’onda

nel canto di ogni voce

Intervista a Monica Guerra:

“Entro fuori le mura” mi sembra sia un gesto lucido e necessario per trovare e raccontare il volto del vuoto in cui siamo immersi, il volto delle solitudini che incontriamo e viviamo…

Ho iniziato a scrivere i versi di “Entro Fuori le Mura” nel 2017, qualche anno prima della pandemia, con l’intento di tratteggiare la realtà che incontravo lungo le strade. Mi trovavo in Texas, in un momento di sospensione, di allontanamento dalle mie mura domestiche e dalla mia stessa quotidianità.

Avevo vissuto in California negli anni ’90 ma il mio sguardo, dopo un ventennio, non era più sopraffatto da una natura spettacolare o dai sorrisi accoglienti delle persone, bensì incontrava a ogni angolo alienazione e chiusura.

Una società frammentata, trincerata. Obbediente. Persino la natura mi appariva distratta, noncurante. Lungo le grandi strade mi soffermavo su uomini appartenenti a dimensioni diverse, sull’invisibilità degli uni agli occhi degli altri. Persone che si muovevano sullo stesso territorio senza sfiorarsi: chi dormiva sui cartoni parlava da solo, chi in tuta da ginnastica o abiti da lavoro parlava al cellulare.

Rientrata a casa mi sono resa conto che questi testi erano simili ad altri scritti in precedenza, in Russia ma anche nella mia stessa Romagna. Il minimo comune denominatore sembrava essere proprio la solitudine e così è nata la ‘Misura del vuoto’: un vuoto che rappresenta la riduzione ma anche la possibilità. Ovviamente questo mutamento non riguardava solo le condizioni esterne ma anche il mio modo di osservarle. L’indifferenza che riserviamo a ciò che è di difficile risoluzione talvolta riverbera al nostro interno e così rischiamo di allontanarci dalle nostre stesse complessità, dalle esigenze del nostro sé più autentico.

“Entro fuori le mura” vorrebbe raccontare l’attuale assenza di equilibrio tra queste sfere, rilevare la possibilità di un cambiamento di direzione e di prospettiva, forse persino stimolare la possibilità d’incontro con l’altro ma anche con se stessi.

E di certo non è un ‘lavoro” facile, perché significa riconoscere e costruire una sua possibile mappa. È così? Ma forse, di questo vuoto e di queste solitudini, il libro è anche il farne un loro ritratto, per averne meno soggezione….

All’interno di queste solitudini c’è una rifrazione dello stato d’animo di chi le racconta, un modo silenzioso di scrutare il mondo e talvolta persino di scriverne per tratteggiare un varco.

Muoversi verso l’altro è atto benefico per il prossimo ma è, al contempo, anche una possibilità di crescita proprio per chi lo compie. La parola centrale potrebbe essere “riconoscersi”, fase che credo preceda qualsiasi forma di dialogo o di empatia. Riconoscere la totalità del nostro essere umani, ritrovarsi nell’altro e viceversa, al di là della specifica funzione svolta. Accettare che le condizioni più disparate siano divise da una linea sottile: a volte una sola variabile imprevista può incrinare l’intero corso di un’esistenza.

Abbiamo costruito molte categorie utili nei secoli per indagare la realtà, ma la complessità della vita è superiore a qualsiasi classificazione. Inoltre mi premeva cogliere come questa condizione di esclusione pertenga non solo alle situazioni estreme, ma sia diffusa tra varie fasce d’età e in luoghi molto diversi.

E in questo percorso, c’è il desiderio di arrivare al nervo di ogni cosa? Di ogni quotidiano?

Credo ci sia il desiderio di stabilire una relazione autentica, di dialogare ininterrottamente e di costruire ponti verso la verità. Di sentirsi uno con il tutto. Di partecipare con trasporto e coraggio a ciò che ci agita dentro e fuori. Di essere vivi, nonostante l’assurda corsa quotidiana: una frenesia tesa all’arricchimento materiale e allo svuotamento interiore.

Nel fare tutto questo è fondamentale l’uso delle parole da te usate. Cosa c’è alla base della loro scelta e della loro scrittura?

Credo che ogni individuo porti con sé un bagaglio di parole “radici” alle quali ha attribuito valenze esponenziali.

Nel mio caso sono specchio dei miei territori geografici ma anche interiori, penso alla predominanza di sfumature verdi riconducibili alle mie colline, ma anche all’utilizzo ripetuto di verbi come “spaccare” che necessariamente parlano non solo di ciò che s’infrange all’esterno ma anche all’interno.

Le parole tornano, di libro in libro, come se fossero le mie ancore. S’inseguono da un testo all’altro e talvolta me ne accorgo nella rilettura. La bellezza si riassume nella resistenza di una viola, nella sinuosità delle colline, nei chiaroscuri che condizionano gli stati d’animo.

In questo libro ricorrono numerosi gli “eppure” e i “nonostante” a dare forma a una qualche nuova possibilità. Le avversative, i cambi di direzione, cercano di sottolineare che la verità è una tensione, una ricerca imprescindibile, ma non un punto d’arrivo definito e inconfutabile.

Le sorprese, i cambi improvvisi di direzione, sono parte della nostra realtà.

Non solo l’essere umano è al centro di questa ‘esplorazione’, ma lo sono anche i luoghi. Basta pensare alla sezione “Istantanee”. Persone e luoghi in che modo si influenzano a vicenda?

Credo che le energie dei luoghi siano in continua relazione con le energie di chi li attraversa. Tutto si modifica e si altera in maniera vicendevole. Talvolta ne siamo consapevoli, talvolta meno.

Personalmente ho sempre sentito queste energie guidarmi, spingermi a restare o ad allontanarmi, ma non solo, talvolta anche a fare i conti con eventi che non riuscivo a elaborare. I luoghi sono portatori di memoria, rivelatori di verità. Credo in una realtà di cui ogni elemento è compartecipe, nulla e nessuno escluso.

E poi, fra queste pagine, si avverte che qualcosa si è già rotto. C’è un qualcosa che è accaduto fuori campo, in un altro presente, che condiziona gli stati d’animo e il vivere che testimoni con la tua poesia. Mi sbaglio?

Il titolo della silloge a cui sto lavorando ora è proprio “Fuori Campo”, come vedi alcune parole di un libro gettano le fondamenta di un altro. Si tratta di un’ulteriore elaborazione del fuori-dentro già trattato in questa raccolta, una prosecuzione in cui il punto d’osservazione diviene sempre più marginale, resiste, non muore, ma non possiede più una voce chiara, resta un sussurro nel sottofondo e forse solo natura e animali possono ancora sentirlo.

Cos’è accaduto? Siamo giunti a un capolinea, un punto esatto in cui constatare non è più sufficiente, al contrario pensiero e parola devono dare vita all’azione, altrimenti saremo destinati a soccombere agli stessi danni che abbiamo generato.

Si avverte la pericolosità di una società destinata alla deriva. Ma mi sembra che il tuo scrivere voglia fermare questa inerzia. Per vedere cosa sta succedendo, se c’è ancora una possibilità per uscire da questo ‘destino’…

Sì, all’interno di questo libro parlo dell’uomo all’uomo, a me stessa, al prossimo nella speranza che la deriva possa arrestarsi, per questo la sezione conclusiva si intitola “Nonostante”.

Mi riparo letteralmente nella bellezza di una zagara, o cerco conforto in un calpestio per tenere viva la speranza. Al momento, però, sto scrivendo un bestiario, forse la speranza sta scivolando nell’illusione, soprattutto alla luce delle ulteriori fratture provocate dalla pandemia. Sistemi contro sistemi, uomini contro uomini, e tutti perdenti.

Non a caso l’ultima parte è dedicata al valore della durata, che si può raggiungere solo affidandosi anche ad una minima manifestazione della vita. Che si può riconoscere solo spogliandola da inutili orpelli ed evidenti sovrastrutture sociali….. E il “Canto alla durata” di Peter Handke che ruolo ha in questa vitale reazione?

Hai nuovamente centrato il punto e ti ringrazio per la pertinenza delle tue domande. Il ‘Canto della durata’ è l’attimo preciso in cui siamo vivi per sempre, è la dimensione al di fuori di uno spazio-tempo concepito in maniera lineare, è il nostro Eterno Presente. Rappresenta per me un vertice di sacralità. Forse l’intento primo della mia vita, perché da quell’attimo perpetuo sgorga tutta la magica energia su cui si regge il mondo.

Le foto di Virginia Morini, contenute nel libro, hanno una bella responsabilità. Mostrano che tutto questo attrito esistenziale ha bisogno di un corpo e di un luogo dove accadere. Un corpo e luogo immersi nel silenzio, dove il bianco e nero è una grammatica di sensibilità e di un possibile riconoscimento delle verità che ci fanno respirare..

Le foto, per cui ringrazio profondamente Virginia Morini, riassumono in modo puntuale e potente la mia narrazione. Si percorre un sentiero dal buio alla luce, una sorta di rinascita non più come neonati, ma come individui consapevoli, che spalancano lo sguardo dopo l’alienazione e che vincono le tenaglie della paura. Esseri umani che prendono coscienza del passato e del presente per affacciarsi al domani, con una forza nuova, con un dinamismo necessario, con un senso di collettività e di responsabilità da troppo tempo compromesso. Sentivo il bisogno di unire esergo e immagini ai versi per rafforzare le mie intenzioni, per muovere diverse sfere sensoriali e rendere nitida la direzione.

L’autrice:

Monica Guerra è nata nel 1972 a Faenza (RA).

A gennaio 2020 è uscita la sua pubblicazione “Nella moltitudine” (Il vicolo), nel 2019 la silloge “Spezzare il pane” ha ottenuto il Premio Arcipelago Itaca, nello stesso anno la raccolta “Expectation” è stata pubblicata nel Journal of Italian Studies, per il NeMLA.

Nel 2018 ha tradotto una sezione dell’antologia “Hundred Great Indian Poems”, curata da Abhay K. (Bloomsbury India, 2018).

La sua pubblicazione “Sulla Soglia-On the Threshold” (Samuele Editore, 2017) ha ricevuto una Menzione d’onore alla XXXII edizione del Premio Montano. Il libro è stato pubblicato in spagnolo per Uniediciones Sello Editorial.

“Sotto Vuoto” (Il Vicolo, 2016) ha vinto il Premio Letterario Giovane Holden e ha ricevuto una menzione alla XXXI edizione del Premio Montano, nello stesso anno l’autrice ha ottenuto il Premio Gutenberg intitolato a Luciana Notari, categoria inediti.

“Semi di sé” (Il Ponte Vecchio, 2015) seguiva il saggio intitolato “Il respiro dei luoghi”, scritto a quattro mani con il sociologo Daniele Callini (Il Vicolo 2014).

L’autrice cura dal 2016 la rassegna Poetry a Faenza e il Festival di Poesia Tres Dotes.

È presidente dell’Associazione IndependentPOETRY.

(Monica Guerra “Entro fuori le mura” pp. 110, 14 euro, Arcipelago Itaca 2021)

Immagini ——————————–

A Gorizia, V Gorici

Otto fotografie

di Benedetto Beny Kosic

Tempo presente —————————–

Tecnocene

Cinque testi inediti

di Luca Ariano

Gennaio per te il mese

del suo compleanno:

sarebbero stati settanta…

In fondo anche lui si confondeva,

colpa di un ufficiale distratto

o troppa fretta di dimenticare le bombe.

La pastiera un totem per la festa

che cerchi in vicoli calcando passi

forse mai percorsi;

eppure ti piace immaginarlo lì

spuntare dietro ogni angolo.

“Ecco l’erede maschio!”

Nell’inverno più caldo da secoli

ti spaventano la nebbia e il gelo

sul selciato ma bruciano i tuoi passi

per il suo ritorno.

Vetri appannati come se attorno

non vi fosse nulla…

sole mani avide di carezze,

labbra screpolate da mordere.

Ancora vedrete Isole di Pasqua

rase di incendi e animali estinti…

materiale per biologi e androidi.

*

Piove in una finta Primavera

che ancora profuma d’Inverno:

vorresti una pioggia manzoniana

così citata, letta in saggi e racconti.

Quel vento che tintinna i vetri

non spazzerà nulla,

sarete ancora lì in attesa di un bollettino,

a fare la conta dei morti…

lunghe pagine di necrologi.

Eppure domani farete l’amore,

un lampo improvviso prima di una diretta

Facebook, di una coda al supermercato.

Scanserete ancora quei volti

di mascherine, passi rapidi

come a schivare cecchini appostati.

Torneranno i ragazzi a corteggiarsi?

Farà ancora paura una festa,

una cena… un viaggio agognato

e quelle stagioni come un ticchettio

in attesa di buone notizie,

solo belle storie da raccontare

come la fine di una lunga occupazione.

*

Pare siano stati mercenari

al soldo di sovrani

a portare pestilenze:

“No! È stato lui l’ho visto!”

Ancora assalteranno forni

come centri commerciali

mentre il tuo orizzonte una mansarda

rotta dal suono di ambulanze…

elicotteri.

In fondo sono come storie di guerra,

la corsa verso un rifugio,

un pezzo di pane da custodire.

“Colpa di mercanti travestiti

da manager: sono loro!”

E tu hai già dimenticato mattine

a casa da scuola, tuo padre al telefono,

i tuoi libri… quei giornali

ma ora febbricitante

guardi la sua foto sul comodino,

il rimbombo di strade deserte

in quelle notti che non sai contare.

Dove sarà la sua voce?

Forse solo un dormiveglia

e lontano rumore di spari… forse rivolte?

Regolamenti di conti di un altro secolo.

*

Ancora non sei avvezzo

al vento pomeridiano

che porta temporali…

sbanda passi.

Tua nonna direbbe del fiato

del Diavolo che rende folli

se non si fugge in casa,

nascosti nei granai.

Forse antiche leggende contadine

tramandate tra campi e argini;

per te ancora festa

con il profumo di caffè,

le brioches tiepide sulle scale.

Le lenzuola non odorano di bucato

all’aperto ma pare di sentirlo

mentre vi mescolate il calore

e la mattina un motivo di lavanda

su lenzuola da corredo.

Oggi nessuno celebrerà quella bandiera,

la piazza un tremore vociante

“Come nulla fosse…”

Claudio mai dimenticò quell’epidemia:

non partì più ma forse per un fioretto,

una promessa… prese i voti

e non smise di pregare in quel cimitero.

*

La pioggia vi illude

che pulisca l’aria,

lavi via virus di morbi;

come quando sfilavano

in processione pregando

la fine di pestilenze,

guerre e ratti di mercenari.

A loro l’appiglio

di quel soldato frate:

idolatria di non scorgere

oltre l’atavica nebbia

che cela ponti su navigli,

strade e mezzerie.

Sarebbe stato il suo anno:

chissà se avreste celebrato

con una pastiera, un piccolo viaggio…

magari tornare nei suoi luoghi.

Guardi quei film come fosse lì,

la sorpresa di un pranzo di festa,

baci inaspettati di poche ore

fingendo sia solo un autunno

un po’ più freddo.

Quegli uomini non si estingueranno

come ominidi prima di una glaciazione.

L’autore:

Luca Ariano è nato a Mortara (PV) nel 1979 e vive a Parma.

Ha pubblicato le raccolte poetiche “Bagliori crepuscolari nel buio” (1999), “Bitume d’intorno” (2005), “Contratto a termine” (2010, 2018) e “Tracce nel fango” (2011), “Ero altrove”, finalista al Premio Gozzano (2015) e gli e-book “La Renault di Aldo Moro” (2014) e “Bitume d’intorno” (2016).

Ha curato “Vicino alle nubi sulla montagna crollata” (2008) e “Pro/Testo” (2009).

Nel 2012 è uscito il poemetto “I Resistenti”, scritto con Carmine De Falco, tra i vincitori del Premio Russo – Mazzacurati.

È redattore di Atelier e de Le Voci della luna. Sue poesie sono tradotte in francese, spagnolo e rumeno.

Immagini ——————————–

A Gorizia, V Gorici

Otto fotografie

di Benedetto Beny Kosic

Voce d’autore ————————————

Accanto ad una fonte

Roberto Carifi, “Ablativo assoluto”

di Roberto Lamantea

C’è un silenzio sospeso nelle poesie di Roberto Carifi. Fiori, alberi, radici, paesaggi sono devastati ma non morti: qualcosa ha fermato la loro metamorfosi, biologia e anima e paesaggio attendono.

Le poesie di “Ablativo assoluto” (a cura di Domenico Pelini, postfazione di Benedetta Silj) arrivano in libreria due anni dopo “Amorosa sempre. Poesie (1980-2018)”, l’antologia in cui La nave di Teseo raccoglie gran parte del ricco lavoro in versi dello scrittore toscano.

“Ablativo assoluto” chiede al lettore una resa totale. È uno di quei libri che lo cattura con immagini e colori quasi pittorici e lo trasforma nel viandante di una silenziosa apocalisse, apocalisse che non significa la cancellazione del mondo ma la sua trasformazione.

Lettore e traduttore di Rilke, Celan, Trakl, Bataille, studioso di Heidegger e Nietzsche, allievo a Parigi dell’École Freudienne, dove segue le lezioni di Jacques Lacan e studia Deleuze, tutto questo dopo la laurea in Filosofia all’Università di Firenze nel 1972 (tesi su Rousseau), amico di Piero Bigongiari, Giuseppe Conte, Roberto Mussapi, Cesare Viviani, Tommaso Kemeny, Rosita Copioli, Carifi è – com’era Zanzotto – un caso raro nella letteratura italiana: coniuga sperimentazione della scrittura e riflessione sul linguaggio, mentre il suo sguardo ha la calma attesa del buddhismo.

Psicanalisi, linguistica, filosofia, letteratura si fondono in questi versi fulminanti. Forse come in Trakl l’apocalisse è già avvenuta: nel poeta austriaco nella corrosione del mondo in una luce azzurra e verde, tra stagni e boschi misteriosi, ectoplasmi di bambini, mentre in Rilke nell’aria appaiono trasparenze di angeli: “Rattrappito nell’angoscia oscura/ sorella desolata all’erba notturna/ sanguina il tramonto/ il mio cuore trema/ in un lamento/ di foglie calpestate”; “La cornacchia lancerà il suo solito grido/ limbo cancella creature sventurate,/ fiumi si gettano nella tundra,/ morti”; “Perché non siete i guardiani del cielo,/ perché non lasciate apparire la terra?/ Ai rapaci che sorvolano il nord,/ che vanno verso sud/ con la preda feroce/ riemergono con le facce dei vivi”: versi che l’assenza di un soggetto rende più inquietanti.

L’infanzia, tema trakliano che l’infelice poeta di Salisburgo ha dipinto in quadri onirici e allucinati, in questo libro di Carifi è una “tagliola opaca”.

La presenza di Celan – altro immenso poeta del Novecento, come Nelly Sachs testimone delle ceneri di Auschwitz – è più forte dove Carifi disegna, verrebbe da dire a matita, a carboncino, un mondo di macerie dove dei sopravvissuti si muovono come spettri: “Ti amano anche qui/ nell’occhiata dei sopravvissuti,/ un lumicino accanto al tuo ritratto/ i primi passi nel freddo/ davanti alle rovine”.

In un’altra poesia il lager viene nominato: “Dopo Auschwitz nessuno abita più/ le ceneri dei comignoli/ dei pochi ebrei a righe,/ la memoria agisce nel buio,/ e non è la casa di nessuno”: forse sono questi i versi più disperati della poesia italiana di questi anni, altro che dire, come voleva Adorno, che dopo Auschwitz sarebbe stato immorale scrivere poesie (a rispondere al filosofo tedesco è stato proprio Paul Celan).

Ma proprio nella pagina di fronte a questi versi Carifi pubblica un’altra cinquina dove è l’attesa (tema fondamentale di gran parte della letteratura del Novecento, dall’esistenzialismo a Beckett) a dare un senso al tempo: “Avvolgono per te le tessitrici/ il mare, dopo non ci sei stata più/ il cielo ti si aprì, il vuoto/ ti risucchiò, ora aspetto anch’io/ il Nirvana”.

Scrive Domenico Pelini nel saggio che chiude il libro: “’Ablativo assoluto’ convoca la parola e il nostro ascolto in un cosmo siderale e stralunato. È un tipo di paesaggio alla cui obbedienza Carifi ci ha già iniziato, uno sfondo post-terrestre, incenerito, plumbeo; il cielo tuttavia punteggiato, con l’arbitrarietà con cui si presentano gli stormi, da lampi di speranza. […] Blocchi biancastri, rovi, cordigliere. Cumuli, un salice spenzolo si stagliano, malinconici e morandiani, sullo sfondo di ghiacce maree, tundra, abissi di creta, fiumi morti, steppa inaridita”: vengono in mente i dipinti di Friedrich.

Versi, quelli del poeta di Pistoia, che dopo l’ictus che lo ha colpito nel 2004 sono ancora più una vittoria della parola sul silenzio, del canto sul vuoto, l’affermazione intima e universale della forza della poesia.

Per la sua potenza visionaria, la tensione della scrittura, la capacità di disegnare un intero mondo di immagini e simboli, Roberto Carifi è uno dei rari poeti europei che abbia l’Italia, uno dei più grandi.

Dal libro:

Nel luogo dove non ci sarà più niente

solo un riparo, un intimo inferno

parlerò a pochi, a delle quaglie

oppure a dei ramarri

sempre più solo

accanto ad una fonte.

*

Qui è mancato il pane

e nevica ancora sull’erba tenera,

sulla tomba di Sergej.

Mi chiamano Marina,

è troppo che prego

impiccata a questa corda.

*

Portano i laghi

l’impronta della vita,

di notte vengono le serpi

sono di mille colori,

il giorno dei blocchi biancastri,

le vellutate felci.

*

Nascita e morte si equivalgono

cordigliere da cui la vita

non è che un ammasso di fiori abbandonati

come un lago ghiacciato

da dove si vedono

dei passerotti rattrappiti.

*

Simile a un osso di cane

quel ponte dell’ultima guerra

io che sto giocando, sei anni,

in montagna, lei che sta tornando

mamma, ambedue a un tavolo di noce

senza dirci nulla.

L’autore:

Roberto Carifi nasce a Pistoia nel 1948. Durante l’infanzia, segnata dall’abbandono paterno – il padre lascia la casa quando il bambino ha tre anni – vive con la madre, maestra elementare.

La storia dei genitori sarà un tema fondamentale della sua poesia. Dal 1968 frequenta la Facoltà di Filosofia dell’Università di Firenze, dove si laurea nel 1972 con la tesi “Essere e apparenza in Jean-Jacques Rousseau”. Segue le lezioni di Jacques Lacan all’École Freudienne di Parigi.

Fondamentale l’incontro con il poeta ermetico Piero Bigongiari, oltre alla lettura di Heidegger, Nietzsche, Deleuze. Nel 1986 pubblica da Crocetti il suo primo libro di poesia, “Obbedienza”.

Molte le traduzioni: Rilke, Trakl, Hesse, Prévert, Bataille, Flaubert, Racine, Weil, Rousseau, de Saint Pierre. Nel 1997 muore la madre; nel ‘98 pubblica “Amore d’autunno” (Guanda). Nel settembre 2004 è colto da un ictus, che lo costringe a una vita ritirata. È in questo periodo che incontra il buddhismo. Vive nel centro storico di Pistoia in una casa piena di libri. Tra saggi, racconti e poesia ha pubblicato 36 titoli.

(Roberto Carifi “Ablativo assoluto” pp. 120, 13 euro AnimaMundi 2021)

Immagini ——————————–

A Gorizia, V Gorici

Otto fotografie

di Benedetto Beny Kosic

Voce d’autore ——————————-

Scritture a chiocciola, gradino dell’orecchio

Darie Ducan, “Dopamina in alessandrini”

di Giovanni Fierro

Darie Ducan mette in tensione le parole. Ne misura la tenuta e ne esplora le possibilità. Crea uno scontro tra la certezza, che proviene da ciò che è conscio, e l’avventura, che spinge dalla profondità dell’inconscio.

In questo attrito crea la scintilla che innesca lo scoppio, che fa saltare in aria ogni già collaudata e nota scrittura, e dona al lettore un nuovo significato, una nuova immagine: “il nostro fegato è sempre il portafoglio”.

E questo suo bel libro “Dopamina in alessandrini” è il luogo dove tutto questo accade, dove “dai, su, perdona e recidi in questo/ organismo malato. Riempimi di/ nocciole, spezza consorzi di nei”.

Darie Ducan non rinuncia mai al coraggio di sovvertire ogni conosciuta abitudine, mette in cortocircuito sensi e narrazione, riconosce il pericolo e ci avverte, “Troppa corrente brucia i fusibili/ del domani”.

In una dimensione postmoderna, dove tutto si mescola e si chiama in citazione (ma anche in eccitazione), la sua poesia fa questo passo in avanti, dove ti puoi muovere solo “con una carrozza/ di mele intorno ai capezzoli/ girando all’infinito/ finché la vitamina delle bucce/ ti arriva al cervello/ e diventa pulpito da cui predicare”.

Il corpo del suo scrivere vive l’accelerazione del battito cardiaco e l’innalzamento della pressione del sangue, ogni parola è pronta per essere se stessa, per finalmente appartenere a quel segreto a cui per troppo tempo è stata negata.

Di certo Ducan ci dice che tutto ha una provenienza, che non serve la magia per sapere che “vieni direttamente dallo zucchero di Heine// dal reumatismo in cui nuota/ il più fresco pesce di montagna”.

Poeta rumeno che vive a Parigi, autore che mescola poesia e drammaturgia, luoghi nativi e posti che potrebbero esistere, Ducan è tutto questo e ancora di più.

“Dopamina in alessandrini” è qui a dimostrare il suo talento e la sua volontà di non arrendersi alla superficie; nel suo non fidarsi delle apparenze riesce ad inventare nuovi punti di riferimento, anche un nuovo tempo, in cui “poi il come della cometa si attenua, lo sollevo con/ fili sottili, d’aquilone, sopra di essi/ salgono le mie tonsille”.

Ducan ci suggerisce che tutto è da ricalibrare, tanto il minuscolo di ogni microcosmo quanto l’evidente di qualsiasi macrocosmo. E questa è una possibilità, non una condanna.

A cui la sua poesia chiede solo di accadere, di trovare il manifestarsi, soprattutto quando ti accorgi che “le mele e il tubo di rame/ sono sorelle domestiche nell’ossidazione”. Quello è il momento giusto, il possibile nuovo epicentro, il campo magnetico che tutto attira e che tutto mette a nudo.

Darie Ducan con questo libro chiede ad ognuno di non farsi bastare l’ovvietà e il già codificato, anche quando puoi sapere bene che “Quante volte hai incontrato/ nei vicoli il tuo nome inutilmente? Non ti sei/ riconosciuto”.

Lo si può iniziare a fare ora, in questa attenzione che non ha uscite di emergenza: “Lascia andare. Spingi in profondità,/ metti dopamina in alessandrini”.

Dal libro:

Una soffitta della casa in cui mi hai portato

in un inverno poiché abitavi lì.

Sai che si tratta di te,

della mia ultima Bucarest,

avevi un tale sapore di tartaruga a)

quanto due porzioni di ave conservate sotto sale b)

salivo per delle scale a chiocciola

e allora sapevo che sono il vocìo

che dalle orecchie ti arriva al cervello.

E la stanza piccola. E il letto cicogna

in cui non trovavano posto tutti i nostri organi

e ci svegliavamo gettando dalla finestra

un fegato, una milza,

schiaffeggiando i passanti paternamente

perché dove picchiamo noi aumenta la carne

mentre loro hanno soldi solo per comprare legumi.

*

Strabeato mi sento quasi patriarca

squittendo nell’onda della telefonia mobile

una specie di radicale socratico e

la caduta delle castagne. Pungono. Mettono aghi

là dove occorre, dove c’è un

circolo il tepore e l’innocenza

ghiaccioli di sanguinaccio cadono giù, coltelli,

con una pralina all’interno. Ogni cosa rende acida

la sensazione dell’ubriachezza prima della morte

nel punto critico quando comprendi che

Dio non chiede C.V.

*

Scritture a chiocciola, gradino dell’orecchio,

la parte diretta in porzioni, le spesse interruzioni

per colpa della troppa polpa interna. Arriviamo poi

come l’inchiostro di scarsa qualità che si asciuga alla

fine e ciò che è acqua prende la via dell’acqua

e ciò che è design la via della chimica.

Le mancanti cascate si aprono sulla gola della fossa,

sali senza sapere che fai un patto

con il trapano che fa buchi.

*

Parliamo una specie di pioggia ora,

di cui non rimangono ricordi né

fraseologie, né messaggi che

tocchino la corteccia cerebrale o la luce

delle macellerie rosa-shocking,

soltanto una carica da lancio, un posto per candele d’auto

in cui il signore ha voluto

nascere ma in cui non c’era più

nulla di manuale, neppure

scritto a mano e l’aria girava

nel suo proprio vortice.

Intervista a Darie Ducan:

L’impatto di queste sue poesie è sempre molto forte. È una scelta di stile, o un qualcosa che prende forma nella necessità della sua scrittura?

Entrambe, ma questo l’ho capito dopo essermi allontanato io stesso dalla redazione del volume.

Nel momento della scrittura esiste una sorta d’incoscienza febbrile che lavora bene solo se si possiede uno spirito critico e dei riflessi disponibili e definiti. Nuotando nell’utero materno, simuli il mare e non hai la coscienza dell’annegamento (paradossalmente, la coscienza della vita)

A volte ho l’impressione che la sua poesia debba essere ‘smontata’, ‘decostruita’, per rivelare quelle che sono delle immagini contenute fra le righe… immagini che sono anche delle vere e proprie accensioni, che permettono di fare luce; parole che sono capaci di illuminare il nostro tempo. Come se ci fossero delle ‘poesie dentro le poesie’…. Mi sbaglio?

È un cubo di Rubik di carne. Dimenticato (e ricordato, eventualmente, come forma di elegia), imputridisce da sé e i colori iniziano a essere non più colori, ma sfumature che s’influenzano reciprocamente e determinano il colore, persino la forma.

Il ritmo della natura è ogni volta migliore di quanto fosse prevedibile matematicamente. Gli manca il mistero, anche se prova a simularlo mediante una superstizione.

Queste poesie, mi sembra, vogliono anche proporre diverse angolazioni di sguardo e di sentimento emotivo. Non si accontentano di ‘raccontare’ ed ‘esplorare’ la vita nei soliti e consolidati modi. Può essere così?

È una cromaticità disposta a temperare, a sua volta inquieta perché lo fa.

E questo loro agire permette di accorgersi di quello che sta alla base di ogni accadimento del vivere….

Non so esattamente quale sia il loro rapporto con la vita. Mi chiedo io stesso, al di là della pulsione e della sua pacificazione.

C’è comunque una sorta di filo rosso che le avvicina tutte; un qualcosa di viscerale, che arriva in profondità e che tutto coinvolge…. Cos’è che le tiene unite?

Probabilmente un minimo suono sussurrato. O l’ultimo respiro la cui emissione suona come una moneta.

Chi legge trova anche una minuziosa cura nelle parole scelte, nelle parole che ha usato per mettere sulla pagina queste poesie….

Le parole rendono insolito il reale e, nell’insieme dell’opera, lo determinano. Certo, purché esse riescano ad avere un effetto corale sull’interiorità e a commutarla, paradossalmente, in un universo all’unisono.

Di che cosa ha bisogno la poesia contemporanea?

Credo abbia bisogno di riscoprire la forma e il suo rapporto con la materia, perché da questo scontrosi possono ancora creare cose nuove.

Sono già vari decenni da quando, purtroppo, una parte significativa della poesia contemporanea segue un cammino marginale. Attraversa una pronunciata crisi della forma. E non è nemmeno cosciente di ciò.

E di che cosa è capace?

È capace ancora di innovare là dove tutto sembrerebbe essere stato già detto.

Paradossalmente, è proprio quello l’unico luogo in cui davvero conta dire qualcosa.

Il resto, come il voler inventare nuove correnti letterarie, sono pure illusioni.

(Un grazie speciale e di riconoscimento va alla disponibilità di Lucia Ileana Pop, che ha tradotto l’intervista a Darie Ducan in italiano. Ed è anche la traduttrice dei testi contenuti in “Dopamina in alessandrini”.)

L’autore:

Darie Ducan è nato nel 1988 a Târnăveni, in Romania, e vive a Parigi.

Nel 2010 si è laureato alla Facoltà di Lettere di Bucarest, con una tesi di teoria e critica letteraria “Lo spazio bacoviano”.

Dopo aver terminato un master in Letteratura comparata all’Università di Parigi IV, Sorbona, è impegnato in un dottorato con una tesi su Eugène Ionesco e Harold Pinter.

Ha pubblicato suoi testi (poesie, saggi, recensioni, testi…) in diverse riviste, anche all’estero: Canada, USA, Germania, Spagna.

Nel 2020 ha vinto la borsa nazionale “Ierunca – Lovinescu” del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero della Cultura di Romania per la ricerca.

Ha pubblicato diverse raccolte poetiche e anche alcune opere teatrali.

(Darie Ducan “Dopamina in alessandrini” pp. 124, 12 euro, Granchiofarfalla 2020)

Immagini ——————————–

A Gorizia, V Gorici

Otto fotografie

di Benedetto Beny Kosic

Margini. Di poesia e altro —————————

Non lasciare deserta la terra dei ricordi

Giovanna Rosadini, “Un altro tempo”

di Roberto Lamantea

All’inizio sono i ritagli delle immagini, spicchi di inquadrature in parte sfocati, a farti intuire – ma ancora nel torpore e in una sorta di bambagia liquida – che il mondo esterno esiste. Occorre un ulteriore scarto della mente, mentre il corpo deve ancora ritrovare il suo posto nello spazio, la sua relazione con l’altro.

Giovanna Rosadini racconta il suo risveglio dal coma con questo “Un altro tempo”, che è il diario di una rinascita. Sono quadretti in prosa dove i sensi, la vista e l’udito, sono le chiavi che riaprono il mondo.

Un incidente, Giovanna si risveglia nella stanza di una clinica di Crotone, in Calabria, clinica “orgoglio della sanità meridionale”, e lentamente riacquista coscienza. Ma non il dominio del corpo: la parte sinistra è come inanimata, non ne governa i movimenti, mentre “i giorni sono un tessuto sfilacciato, la luce diurna è piena di ombre e il buio notturno di bagliori colorati, una girandola di immagini sorprendenti e soverchianti, un mondo incantato e sospeso che continua a riassorbirmi e non mi lascia andar via…”.

Giovanna sente di essere “fuori posto”, prestata “al mondo e all’esistenza dei diminuiti e dei depotenziati, dei diseredati dalla pienezza e integrità del proprio corpo e delle facoltà […] so cosa vuol dire, ritrovarsi prigionieri di un corpo che non risponde e non si riesce più a governare, e so, sì, che l’accettazione consapevole di tutto ciò è la più alta forma di eroismo che possa esistere”.

Le cure mediche e le sedute di logopedia, fisioterapia, palestra piano piano le ridaranno “la Giovanna che ero”.

Ma ecco la svolta, che è il senso di tutto il libro: “Un sentimento di solidarietà e comunione profonda. […] la vulnerabilità come dato costituente e basilare della nostra umanità”, che costringe ad “accettare la diminuzione, accettare l’imperfezione”. E da lì l’ulteriore scarto: la scoperta della gratitudine. Il ritorno alla vita attraverso l’affetto e le telefonate degli amici, la presenza della famiglia, le piccole trasgressioni, come una bottiglia di vino che la sorella le porta di nascosto. Il piacere della convivialità, le fughe semiclandestine in una trattoria vicina alla clinica: simile a quella “normalità” che la pandemia ci ha rubato dall’inverno 2020.

Il passo successivo è una lezione di vita e il senso profondo di questo piccolo e luminoso libro: “Sto imparando la gratitudine: per la seconda possibilità che mi è stata data, per la bellezza del mondo che posso attingere anche fra queste mura, la dolcezza delle sere estive in giardino, la luminosità accesa del mare che mi accoglie ogni mattina oltre le finestre della palestra, per la partecipe dedizione di medici, terapisti ed infermieri, per l’amore che quotidianamente mi testimoniano i miei cari”.

“Un altro tempo” è il libro di una poeta, autrice di diverse raccolte edite nella ‘Collezione di poesia’ Einaudi, curatrice di antologie, consulente editoriale, traduttrice. Queste pagine sono scritte in prosa, un po’ diario, un po’ pensieri fermati sulla carta, un po’ sogni.

Però è un libro di poesia: perché è un libro che canta. Per il loro senso del sacro Niccolò Nisivoccia nella postfazione assimila questi testi a un salmo; c’è un ‘tu’ “più sfumato, più evanescente che mai”. Sono due poesie in corsivo ad aprire e chiudere il libro: “Il vento ha lucidato il mondo”; e l’ultima riga del libro, emozionante, una chiave di lettura ma anche l’invito a una dolce umiltà nel sentire il valore della vita: “Sei stata felice, e non lo sapevi”.

Dal libro:

A poco a poco il giorno si fissa, diventa un continuum di immagini e presenze, a partire dall’inquadratura che isola, oltre la porta della stanza, una pingue ausiliaria che lava il pavimento del corridoio, con un carrello fornito di secchio e spazzoloni accanto. Piego le gambe, mi guardo la punta delle ginocchia ossute che emerge dalle lenzuola (la gamba sinistra sembra più sottile, ma ci vedo bene?). Ogni parte del corpo duole, le giunture sono come arrugginite e fuori uso, uno strano torpore formicolante si è impadronito degli arti, e la spalla sinistra è in fiamme. Cosa è successo al mio corpo?

*

Dunque, ragiono con la logopedista che si affaccia quotidianamente al mio capezzale, se l’identità di una persona è data dall’insieme del patrimonio fisico/biologico/genetico racchiuso nel proprio corpo alla nascita da un lato, e dalla somma stratificata delle esperienze fatte interagendo con l’ambiente, e quindi delle competenze acquisite nel corso della propria vita dall’altro lato – e per quanto mi riguarda ho subito danni sia per l’una che per l’altra cosa, chi sono io, ora? Posso ancora dirmi la Giovanna che ero?? E in quale misura potrò tornare ad esserlo?

*

Non lasciare deserta la terra dei ricordi

dentro quel buio fermentato di nostalgia

si accendono bagliori di compiutezza

come quando, nel perfetto silenzio dei monti,

la neve scricchiolava sotto i piedi

o in acqua, al largo di un intenso blu

estivo, nuotavi intorno alla barca con i tuoi,

o il giorno che lei è arrivata, nella stanza

della clinica colorata del tramonto,

in quattro ci siamo sentiti completi.

Sei stata felice, e non lo sapevi.

L’autrice:

Giovanna Rosadini, nata a Genova nel 1963, si è laureata in Lingue e letterature orientali all’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Ha lavorato per la casa editrice Einaudi, come redattrice ed editor di poesia, fino al 2004, anno in cui è uscito, per lo stesso editore, “Clinica dell’abbandono” di Alda Merini, da lei curato.

Ha pubblicato la raccolta “Il sistema limbico” per le Edizioni di Atelier nel 2008, e altri testi poetici in riviste e antologie collettive. Nel 2010 è uscito “Unità di risveglio” per la Collezione di poesia Einaudi.

Per lo stesso editore ha curato “Nuovi poeti italiani 6”, uscita nel 2012.

La sua terza raccolta poetica, “Il numero completo dei giorni”, è stata pubblicata da Nino Aragno editore nel 2014.

A maggio 2018 è uscita una nuova raccolta, “Fioriture capovolte”, ancora per Einaudi, Premio Camaiore, cui ha fatto seguito, nel luglio 2019, l’autoantologia con inediti “Frammenti di felicità terrena” nella collana ‘Gialla oro’ di LietoColle-Pordenonelegge, Premio Merini. Vive e lavora a Milano.

(Giovanna Rosadini “Un altro tempo” pp. 60, 10 euro, Interno Poesia 2021)

Immagini ——————————–

A Gorizia, V Gorici

Otto fotografie

di Benedetto Beny Kosic

Voce d’autore —————————-

Se ancora possiamo chiedere qualcosa

Vanni Schiavoni, “Quaderno croato”

di Giovanni Fierro

Quelle della Dalmazia sono terre di storia e bellezza, dove il gesto umano ha però saputo anche essere di violenza.

Sono luoghi di incanto e di racconto teso, ben narrati in questo “Quaderno croato” di Vanni Schiavoni.

Una plaquette di dodici testi, capaci di contenere un muoversi nel viaggio, mentre lo scrivere dell’autore è fonte di continua sorpresa, dove “tutto si specchia come in un contagio”.

Ogni titolo un luogo, e ogni luogo con due titoli, in italiano e in croato. Per dire di come certi territori hanno un’anima che ha bisogno di sguardi che non siano univoci.

Luoghi dove puoi accorgerti che c’è “l’ombra attorno che si crede indelebile/ e la notte che viene puntuale”, a costruire un fascino che è nell’aria, dove “ti metti a pretesto con l’aria dimessa dell’isola/ roccia a picco senza umanità/ e pochi cespugli che non vorrebbero essere lì”.

Vanni Schiavoni è bravo a portare in superficie sensazioni e pensieri, considerazioni e memoria, con uno scrivere che è occasione di un riconoscere, in modo nuovo, una possibilità di percezione, di prossimità all’atmosfera che si vive, che è il posto in cui si è ospitati. Si, anche “sui barconi nell’acqua che scricchiola”.

Dove ci si riconosce più di quello che ci si poteva immaginare, quando ci si ritrova “sempre spinti a improvvisare/ condensiamo in strappi la memoria”. È un qualcosa che non si può perdere.

Forse anche “accettando l’afa in dote e la fronte di febbre del cielo”, desiderando magari uno smarrimento, scegliendo uno stare da un’altra parte.

Perché in questi luoghi che si chiamano Split, Traù, Isole Incoronate, Plitvička jezera o Ragusa, “tutto abbiamo messo nelle ossa come fossero tasche”. Non si sfugge alla storia. Neanche alla propria.

Anche solo per alzarsi in punta di piedi, a chiedersi “a quale forma diresti uguale tutto questo/ o almeno simile a qualcosa di già vissuto?”.

Vanni Schiavoni affida alla poesia questo raccontare minuzioso ed attento, dove l’esperienza umana è lo strumento per riconoscere queste località, che hanno sì temperatura e passato, ma che ancora di più sono uno sentire che invita ogni persona a farsi più vicina a se stessa.

“Si sosta bene sulle terrazze di Sebenico/ ci si orienta e si dimenticano/ le microbe proteste della fatalità”.

dal libro:

Plitvička jezera

Si rapprendono con lentezza

le foreste dense nel parco di Plitvička

diga del cielo per questo bacino che attraverso a guado

col mio pallore ridicolo e le gambe indurite ai polpacci

verso la tua felicità slacciata sulle guance

a ruota di quell’incedere veloce che non ti stanca

che ti porta ogni volta alle cime che cerchi

una miccia brillante che detona il mondo.

Ti cerco nello sguardo un segno

del mio stesso smarrimento o l’avanguardia

di un sentire non ancora collaudato:

a quale forma diresti uguale tutto questo

o almeno simile a qualcosa di già vissuto?

Sarà diverso da adesso ogni vortice dell’acqua

la spossatezza da una rampa di scale

la diffidenza per ogni cosa che nasca liliale

l’ombra attorno che si crede indelebile

e la notte che viene puntuale.

*

Kornati

Ti metti a pretesto con l’aria dimessa dell’isola

roccia a picco senza umanità

e pochi cespugli che non vorrebbero essere lì.

Il vento calmo fa poco rumore:

è in silenzio che allunghiamo il braccio

posiamo le mani oltre il blu colato sull’acqua

che ci pesca distratti a pascolare il tempo che resta.

I morti non sono tra noi

non in quest’ora del giorno

quando appaiono lo fanno ai bambini

come amici immaginari con la loro altezza esatta.

Noi ripensiamo alla nostra infanzia senza massacri

senza alluvioni o sismi, un gioco o una scommessa era tutto

quello che mocciosi avevamo da perdere.

Eppure questi attorno cresciuti dopo il peggio

sono ciò che l’occhio disconosce

ma la memoria della specie conferma.

Quando smetteremo di essere tentativi?

*

Spalato

Fiuma la terra di Spalato tutta

dove in rivoli slavi il disordine si scompone

e sulle macerie sembra calata una semina nuova

sembra che il tempo porterà a tumore le cose

a maturazione sui tetti le carcasse dei frutti.

Io cerco mosaici e roghi nella villa fortificata

tu un punto sulla mappa

hai cerchiato tre volte e dici

vuoi vedere com’è fatta una torbiera

se davvero può cambiare il paesaggio

se ancora possiamo chiedere qualcosa

mentre il profumo sicuro della vita ci penetra.

Ma il nostro è un viaggio libro e se i cartelli sconsigliano

di muoversi fuori dai sentieri tracciati

una guardia è costretta a ribadirlo a muso duro

nella sua lingua rude e sconosciuta

contro i nostri sorrisi fintodispiaciuti

le scuse sincere nel modo italico.

L’autore:

Vanni Schiavoni è nato a Manduria nel 1977 e vive a Bologna.

Ha pubblicato le raccolte poetiche “Nocte. Nascita di un solstizio d’inverno” (Firenze Libri, 1996), “Il balcone sospeso” (Lisi editore, 1998), “Di umido e di giorni” (Lietocolle, 2004), “Salentitudine” (Lietocolle, 2006), “Guscio di noce” (Lietocolle, 2012).

Ha curato l’antologia poetica “Rosso. Tra erotismo e santità” (Lietocolle, 2010).

Ha pubblicato i romanzi “Come gli elefanti in Indonesia” (LiberArs, 2001) e “Mavi” (Emersioni, 2019).

Immagini ——————————–

A Gorizia, V Gorici

Otto fotografie

di Benedetto Beny Kosic

Margini. Di poesia e altro —————————

Ricordare i segni

Alessandra Trevisan, “Le spalle al mare”

di Roberto Lamantea

Ricominciare. Rivivere. C’è ancora un tempo, c’è ancora un luogo: e quel tempo/luogo è qui/ora. Ha un titolo molto bello il primo libro di versi di Alessandra Trevisan, “Le spalle al mare”: non la fuga verso un altrove può cambiare la nostra vita ma il qui e ora, gli attori della nostra scena nel mondo siamo noi.

‘Con le spalle al mare’ Alessandra Trevisan ha vinto la sesta edizione del Premio nazionale editoriale di poesia Arcipelago Itaca per la raccolta inedita di versi-opera prima.

‘Può permettersi di “dire/ che sappiamo dove andiamo”, il nitido dettato di Alessandra Trevisan’, si legge nella motivazione del premio, la poesia dell’autrice veneziana “nasce dall’incontro dell’ ‘io’ con un altro ‘io’, rifuso nella forza di un ‘noi’. […] La sua poesia trasmette un’idea di limpidezza, di azzurrità, di amore”.

Anche la lingua – la scrittura – non è un confine, una ‘gabbia’, una lente che fonda la realtà, secondo la linea maggiore della filosofia del linguaggio, della linguistica e della poesia contemporanee: è proprio la parola a permetterci di resistere (quindi dire il mondo): “L’infinito si fa chiuso/ sospende una quiete senza risposte./ Aspira la parola, viva/ provocazione del segno: si resiste/ in pochi e in pochi si è a ritornare”.

C’è una terza strada (o più “sentieri”, per dirla alla Heidegger) oltre le polarità positivo/negativo, ci dice Alessandra Trevisan: “Sapere dove questi opposti collimano/ dentro di noi quando noi siamo./ Ci vuole mistero e benedizione./ Il sostegno è nominale da ogni lato, / in ogni cosa”. Sono, scrive l’autrice in un altro testo, “le parole inzuppate di divenire”.

“Il rovescio della malinconia:/ dischiuso, probabile./ Non arrovellarsi più nelle altezze” sono i versi che aprono la silloge, datati 5-6 dicembre 2017 (i primi quattro testi hanno una data: tre fra dicembre 2017 e gennaio 2018, il quarto salta all’ottobre del ‘18, altre date appaiono tra le 26 poesie del libro, come volessero fissare sulla carta il momento vissuto, fermarlo nel film della memoria).

In questo l’autrice veneziana è in controtendenza nella poesia contemporanea italiana: non lo smarrimento, il montaliano ‘male di vivere’, sono l’occasione della sua scrittura, ma la rinascita qui e ora: e la metafora scelta per il titolo rovescia il mare omerico, non tanto l’oceano come spazio della conoscenza, come per l’Ulisse dantesco, ma come spazio di fuga da sé stessi e dal proprio posto nel mondo. Un umano atto di coraggio.

Dal libro:

Assorbo tutte le similitudini:

convergono dove ci sentiamo

esclusi, in un urlo salvo.

La memoria resta protesa con cifra

di rabdomante e voce di festa.

*

Non c’erano tenute a capire la fine,

quando si poteva sperare

di celebrare come essere.

Sperimentati i simboli di queste prove

gesti a perdere, stratificati

continui lampi, avvampi liberi

di aprire e rinascere.

*

5 aprile 2020

Da sotto il nuovo velo

che apre a un finale

ricordare i segni quando

prima, nel sale,

saliva il regno.

Eravamo noi, le spalle al mare,

a dirci primi.

E sentire come non finisce amare

te e ogni parte.

*

Sapere dove questi opposti collimano

dentro di noi quando noi siamo.

Ci vuole mistero e benedizione.

Il sostegno è nominale da ogni lato,

in ogni cosa.

L’autrice:

Alessandra Trevisan è nata nel 1987 a Mestre. Laureata in Filologia e letteratura italiana all’Università Ca’ Foscari, è dottore di ricerca in Italianistica nell’ateneo veneziano.

È tra le maggiori esperte in Italia di Goliarda Sapienza, a cui ha dedicato due libri: la monografia “Goliarda Sapienza: una voce intertestuale (1996-2016)” (La Vita Felice, Milano 2016, primo premio nella sezione saggistica al Premio Internazionale Città di Como 2017) e “Nel mio baule mentale: per una ricerca sugli inediti di Goliarda Sapienza”, che amplia la sua tesi dottorale (Aracne, Roma 2020).

Dal 2011 è nella redazione del lit-blog Poetarum Silva, dal 2015 segue la comunicazione dell’associazione Live Arts Cultures (movimento, musica di ricerca, performance art).

Lyricist, ricercatrice vocale e performer partecipa a The Expanding Universe con Johann Merrich e Aldo Aliprandi della Netlabel Electronicgirls; ha fondato un trio con la poeta Silvia Salvagnini e il musicista Nico De Giosa.

Con la poeta Viviana Fiorentino ha fondato il progetto Le Ortique.

Il suo sito è www.alessandratrevisan.it

(Alessandra Trevisan “Le spalle al mare” pp. 46, 11 euro, Arcipelago Itaca 2021)

Immagini ——————————–

A Gorizia, V Gorici

Otto fotografie

di Benedetto Beny Kosic

Intervista a Benedetto Beny Kosic:

di Giovanni Fierro

In relazione alla selezione di tue foto qui proposte, come ti rapporti con il bianco e nero, cosa significa per te? e con il colore? Quali sono i punti di contatto, per te, fra queste due diverse espressioni?

Il bianco e nero rappresenta per me uni stato d’animo. Lo utilizzo quando voglio evidenziare una determinata atmosfera, uno stato d’animo, un particolare di un posto e l’espressione di un viso.

Il colore, invece, serve a dare una forma, creare allegria, aumentare la bellezza di un luogo o di un soggetto.

Sono due tecniche contrastanti. Ad esempio tanti fotografano anche la natura in bianco e nero, personalmente questo a me non piace. La natura è bella proprio per i suoi colori. Il bianco e nero invece può essere tutto il resto, un dettaglio di una via, una piazza, una strada, un viso, un oggetto….

L’impressione è che fotografi le persone come dei paesaggi, e i paesaggi li catturi come se fossero dei ritratti. Ti ritrovi in questo?

Non mi è facile rispondere a questa domanda. Fotografare una persona è sempre una cosa piacevole, però non facile.

Non mi piace troppo modificarne il suo aspetto, non mi piacciono i ritratti da studio, quello completamente post-prodotti, quelli vanno bene solo per determinate esigenze.

Quando fotografo una persona mi piace collocarla in un contesto vero, in un luogo, in un contorno reale, e possibilmente adattare la persona al posto e viceversa.

Non credo che sia la nitidezza dello scatto la qualità assoluta che determina la riuscita della foto; credo sia determinante se quella foto emoziona o meno.

Spesso sono le foto banali e semplici ad emozionare di più, dipende se in queste foto ci sono cuore e anima.

Riguardo alla foto di paesaggi, ho la tendenza ad utilizzare inquadrature abbastanza strette. Dei paesaggi mi piace evidenziare prevalentemente i particolari che più mi piacciono. Le ombre, le sfumature e gli abbinamenti dei colori.

Forse sono un pochino naif, consapevole che sto ancora crescendo dal punto di vista fotografico e che ho ancora molto da imparare. Però ci provo, senza vergogna.

Cosa c’è alla base di ogni tuo scatto? Quale lo spunto che stimola il tuo sguardo?

Da quando mi si è accesa la passione per la fotografia ho cambiato il modo di guardarmi attorno.

Ho cambiato angolazioni allo sguardo. Ora, qualsiasi cosa guardo, me la immagino messa in una inquadratura, me la immagino ritagliata in una foto. Mi viene quasi da ridere, ma è così.

In queste foto qui proposte, mi sembra che ci sia un tratto comune: l’attesa. Può essere così? E sennò, cosa le tiene unite?

Probabilmente hai ragione… l’attesa, l’attesa che qualcosa cambi.

La tua fotografia ha molto a che fare con la nostra città, Gorizia. E in particolare con quel microcosmo, ma che sta diventando sempre più importante e propositivo, che è via Rastello. Come vivi, attraverso la fotografia, Gorizia?

Amo la mia città e specialmente tutto il suo centro storico. Via Rastello significa per me la mia vita. I ricordi della mia infanzia, il mio passato e il mio presente.

Sono sufficientemente ‘anziano’ per ricordare i tempi passati, i cambiamenti, il declino; e ora credo sempre di più ad una nuova rinascita, che non sarà mai più quella del commercio, ma una rinascita culturale.

E qual è il tuo pensiero a riguardo, visto che si sta andando verso a Nova Gorica – Gorizia capitali europee della cultura 2025?

Credo che proprio il nostro centro storico possa fare da volano per il 2025.

Del resto, via Rastello e piazza Vittoria/Travnik rappresentano il cuore e il punto di incontro di popoli, che da sempre vivono un territorio bellissimo e unico.

A differenza di Nova Gorica, Gorizia ha un centro storico che, se valorizzato a dovere, può diventare bellissimo anche agli occhi del visitatore più esigente.

Non ci manca niente, dobbiamo solo imparare a presentarci bene e a tirare fuori il meglio di ognuno di noi.

Tuo padre Andrej è anche artista, pittore che si esprime con l’acquerello. Cosa ritrovi di lui nel tuo fare arte?

Forse ritrovo la capacità di vedere il bello che abbiamo attorno. Lui lo mette su tela, io in uno scatto fotografico.

Sicuramente dipingere un acquerello è molto più difficile e richiede molto più tempo e tecnica.

Scattare una foto è un attimo.

L’artista:

Benedetto Beny Kosic è nato nel 1966 a Gorizia, città dove vive e lavora.

La sua passione per la fotografia è nata una decina di anni fa. Ora è inseparabile dalla macchina fotografica, che usa quotidianamente.

Fa parte dell’associazione Mitteldream, con la quale ha iniziato ad esporre le proprie immagini.

Al momento alcuni suoi scatti sono esposti al centro culturale Bratuz di Gorizia, nella mostra collettiva ‘Vedute Goriziane’.

Si ritrova pienamente in queste parole di Agostino Degas: “Abbiamo tutti gli stessi occhi, ma non la stessa sensibilità, non la stessa anima. Succede così che pur guardando le stesse cose, vediamo cose diverse. Proviamo emozioni diverse. Perché viviamo quel che siamo”.

Benedetto Beny Kosic su instagram e su facebook

rivista Fare Voci

curata da Giovanni Fierro

collaboratori:

Roberto Lamantea, Salvatore Cutrupi, Ilaria Battista, Livio Caruso.