Con il primo numero del nuovo anno “FARE VOCI” continua nel suo percorso di proposte.

Ad iniziare dalla voce d’autore di Toni Piccini, e il suo libro di poesie haiku “Auschwitz e simili”; con tre poesie di Katerina Gogova, della Repubblica di Macedonia del Nord; con “La densità del vuoto” di Matteo Piergigli e il collettivo “Supernove” di Sartoria Utopia.

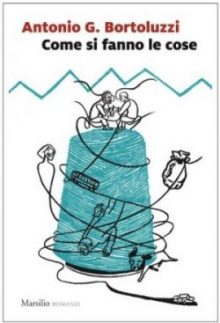

Il tempo presente vive nei due inediti di Luca Buiat, e nel libro “Come si fanno le cose” di

Antonio G. Bortoluzzi, che parla di fabbrica, individui e persone, e nella scoperta del prezioso scrivere di Andreina Cekova Trusgnach

Le immagini sono di Alberto Mori.

Buona lettura

Giovanni Fierro

(la nostra mail: farevoci@gmail.com)

Immagini ——————–

Double Empty

Sette fotografie

di Alberto Mori

Voce d’autore ————————

Ricordare, in ogni momento

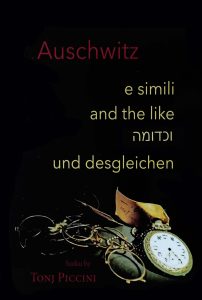

Toni Piccini, “Auschwitz e simili”

di Giovanni Fierro

Bisogna leggerlo questo libro di Toni Piccini, perché è un confronto necessario.

Soprattutto in questi nostri tempi, così inclini al facile dimenticare.

Perché “Auschwitz e simili” porta la persona che lo legge nel cuore pulsante e doloroso della Shoah, con una capacità narrativa importante.

Crudo e crudele nella sua bellezza, il libro è una raccolta di ottantacinque testi, con i quali Piccini fa vivere una partecipazione accesa, prima di tutto umana e poi civile, che coinvolge ognuno di noi in una delle tragedie che hanno segnato per sempre la nostra Storia.

E ancora di più adesso, quando il 27 gennaio c’è il Giorno della Memoria, momento per commemorare le vittime dell’Olocausto.

“Auschwitz e simili” è una raccolta di haiku, è un libro di poesie che apre il respiro dell’attenzione proprio là dove non si vuole guardare, proprio là dove ci si può trovare indifesi:

notte di Capodanno:

il Valzer delle Candele sopra urla

dalle camere a gas

E questo libro è la dimostrazione che la poesia, quando funziona, toglie ogni protezione a chi la legge, immerge il lettore nelle pagine del suo dire e mostrare, lo coinvolge nel suo urticante indicare.

Perché nello specifico di “Auschwitz e simili”, anche a distanza di decenni, si può vivere il senso di colpa che è proprio di una società che ha conosciuto l’odio. E che nel nostro tempo quotidiano lo ripropone. Purtroppo, la cronaca parla chiaro.

Toni Piccini con la sua poesia, e la sua capacità di conoscere le viscere del sentire e del mostrare l’accaduto, permette alle parole delle sue poesie di esplorare il vissuto, di indagare le immagini che sono state la storia singola di ogni persona, di chi nell’esperienza drammatica del campo di concentramento ha perso ogni illusione di umanità, ancor prima della propria vita:

quattro anni, il primo

viaggio in treno… nessun

finestrino per il panorama

La poesia di Toni Piccini trova il silenzio che tutto contiene, il momento che è un adesso, anche con la sua provenienza da ciò che è stato.

Perché poi questo si può ancora dire: ecco, sì, bisogna andare là, ad Auschwitz, e bisogna stare qui, su queste pagine.

p.s.

Il libro è stato edito negli Stati Uniti in quattro lingue. Ogni testo di Toni Piccini è stato tradotto in inglese, ebraico e tedesco, da Jim Kacian, Zinovy Vayman e Dietmar Tauchner.

E due haiku presenti in questa raccolta sono presenti in “a hole in the light“, antologia pubblicata negli Stati Uniti e contenente i migliori haiku scritti nel mondo in lingua inglese nel 2018.

dal libro:

treno merci –

un topo nell’angolo

l’unico sopravvissuto

*

svastiche

e in nessun luogo

il sole

*

“Prima le donne e i bambini” –

diritta la strada

per le camere a gas

*

un cuscino nuovo

per l’amante del gerarca –

i capelli di Rebecca

*

bocche aperte:

dal tetto cade

acqua piovana

*

la fila

per il posto di kapò

più lunga di ieri

Intervista a Toni Piccini:

Cosa significa scrivere di Auschwitz, con tutto il doloroso immaginario che porta con sé?

Significa dover abbandonare l’immaginario, immergersi nel reale e il dolore connessovi, per riuscire a mostrare un lato del nazismo e di cosa è stato capace l’essere umano, e in suo nome e durante di esso… Significa scrivere con rigore evitando qualunque indicazione di giudizio (elemento questo cardine della poetica haiku), lasciando a chi lo legge di elaborare da sé il testo…

Ha significato anche dover attraversare una foresta di lame durante la costruzione di un lavoro, in forma di poesia, che fosse rispettoso dei milioni di morti (e del come) e dei sopravvissuti, e poi porgerlo al lettore.

E cosa c’è alla base di questa decisione? Il tema è delicato, l’impatto è forte….

Ti chiedo lo spazio di una nota prima di rispondere. Io non scrivo “a comando”, gli haiku mi “arrivano” senza che possa scegliere quando e su cosa, è come se si aprisse un lucernario o una finestra e da lì entrassero; quando succede o riesco a scriverli subito o vanno persi, poi lavoro sulla forma di quelli che mi sembrano degni… Premesso ciò: a undici0 anni ho visitato Auschwitz ed è stata una pietra miliare della mia vita, poi negli anni ho approfondito l’argomento; penso che il seme di questo lavoro risieda nelle ore trascorse lì.

Poi, alla base della decisione di proporre all’editore statunitense la pubblicazione è stato il sogno di far sapere, più da vicino, ai giovani (e non solo a loro) cos’è successo, anche perché ne abbiano sentore, qualora si ripresentassero realtà e situazioni simili a quella di cui l’Olocausto e i lager sono stati il punto estremo.

Come l’haiku ha trovato la propria misura in questa tua narrazione?

Mostrare in forma poetica più momenti di vita degli internati, senza ricorrere a sentimentalismo o fittizia crudeltà su cui fare leva per “catturare” il lettore: in tale ottica l’haiku è perfetto, la sua essenzialità e brevità non permettono artifizi verbali o vie di fuga.

Inoltre, il fatto che l’haiku “mostra”, non “dimostra”, fa sì che il lettore elaborandolo diviene parte attiva (…l’importanza delle immagini nel funzionamento della mente).

È un confrontarsi con chi non c’è più, ed è anche un confrontarsi con la memoria, con ciò che può rimanere. Mi sembra che queste tue poesie facciano da collante a queste due realtà. Può essere così?

Lo spero molto. E quanto hai appena nominato (“memoria”… ”ciò che può rimanere”) mi riapre una riflessione sull’elasticità del “qui e ora” per quanto concerne la scrittura degli haiku; d’altronde neanche i grandi haijin storici giapponesi hanno scritto sempre al presente (hajin = poeta compositore di haiku).

Quanto possono durare alcuni “ora”? Un istante? Giorni? Anni? Tutta la vita?

Nel caso degli internati sopravvissuti ai lager quell'”ora” è durato e dura per tutta la vita, pur se non con identica intensità.

Inoltre, rimanendo sulla riflessione e facendo una similitudine, quanti “ora” abbiamo dentro di noi? Istanti, momenti segnanti (intensamente splendidi o dolorosissimi che siano), di cui ricordiamo sensazione, intensità, contorno… indi più volte quando scriviamo un haiku è in “quell’”istante, ma quanto è\è stato lungo l'”ora” che ha portato a ed è stato necessario per essere in grado di comporlo?

L’immediatezza dell’haiku in cosa è stata utile, in queste tue pagine?

Alcune persone mi hanno detto che la lettura delle poesie di “Auschwitz e simili” ha dato loro percezione delle – per quanto possibile, naturalmente – condizioni di vita nei lager… Una sorta di toccare una realtà, non solo di leggere, pur se in versi, su di essa: credo che al riguardo l’immediatezza e l’essenzialità dell’haiku siano state importantissime, anche perché ho lavorato per ridurre le parole al minimo possibile. Inoltre, non secondario è che l’haiku è poesia visiva, poiché contiene immagini ed esclude concetti, idee e giudizi (dato ciò e altre sue peculiarità ritengo che, in generale, andrebbe approfondito il rapporto che c’è fra l’haiku e l’inconscio).

Le parole provengono dal silenzio; in questo caso mi sembra che le tue, al silenzio, vadano incontro…

Hai ragione, e forse in questo caso c’è sia il prima che il dopo… vengono dal silenzio, da quel giorno trascorso per scelta in silenzio, passando fra più ali di oggetti dei deportati e altre situazioni a loro correlate, e fra oggetti prodotti per umiliare, procurare dolore, uccidere, in modo studiato “scientificamente”.

In quel silenzio c’erano infinite parole, e penso che il silenzio sia il luogo migliore per l’elaborazione di queste poesie da parte di chi le leggerà.

Una volta finito il libro, qual è stata la sensazione che hai provato?

Nell’immediato di liberazione, in primis dal praticare empatia per cercare di riuscire a mettersi – ovviamente per quanto possibile – nei panni di chi stava vivendo la tragica esperienza del lager e di quanto connesso a ciò…

Al riguardo è stata fondamentale una lezione di Basho: “Impara dal pino ad essere pino, impara dal bamboo ad essere bamboo”, da cui per scrivere in forma poetica di una realtà non vissuta bisogna provare a immedesimarcisi quanto più possibile, anche se poi ne scriverai in maniera e forma impersonali.

Poi, pur se è un libro di poesia, visti il negazionismo e il revisionismo diffusi ho fatto un lavoro di controllo storico: per protezione e rispetto del lavoro fatto, dell’editore e dei traduttori madrelingua: Jim Kacian, Dietmar Tauchner e ancor più Zinovy Vayman, per il quale l’opera di traduzione in ebraico è stata molto dolorosa.

Dopodiché, per un periodo non breve, sono ricorso a distacco pressoché totale.

Infine, ho terminato la serie degli haiga, uno per ogni haiku, in italiano e in inglese, e mi restano da fare quelle in ebraico e in tedesco: il punto d’arrivo è averne una per ogni lingua presente nel libro.

l’autore:

Toni Piccini ha pubblicato: “Haiku Aprocrifi”, con prefazioni di Fernanda Pivano e Ban’ya Natsuishi (2007); “Poesiazze” (2009); “Medithaiku” (2010), “No password” (2014).

Fra i vari festival a cui ha partecipato, da segnalare la sua presenza al primo Tokyo Poetry Festival, nel 2008

E nello specifico:

haiku

2019: presente in “a hole in the light: The Red Moon Anthology of English-Language Haiku 2018 “, antologia mondiale dei migliori haiku in inglese nel 2018.

2018 fra i poeti (una quarantina) presenti nell’antologia mondiale “The sleepless night”, curata e pubblicata dalla giapponese “Modern Haiku Association”.

2017 fra i tre poeti europei che hanno ricevuto l’“Honorable Mention” al secondo World Haiku Association Contest.

haiga

2015 ha ricevuto l’ “Award of Excellence” al “Commemoratice Haiga Contest” della World Haiku Association (Giappone) e nel 2017 il riconoscimento di “Master Haiga Artist”.

Dal 2017 presente nell’Haiga Galleries della The Haiku Foundation (U.S.A.)

docenze:

Conduce workshop in scuole elementari e medie.

Ha tenuto una conferenza-lezione su haiku e haiga, il cui contenuto è entrato nella materia d’esame, alla facoltà di giapponismo dell’Università Károli Gáspár di Budapest (2009).

(Toni Piccini “Auschwitz e simili”, pp. 110, 15 euro / 20$, Red Moon Press 2018)

Toni Piccini sull’haiku: https://cinquesettecinque.com/2016/07/15/haiku-la-poesia-dellimmagine-di-toni-piccini/

Haiga di Toni Piccini in inglese: https://www.thehaikufoundation.org/thf-haiga-galleries/photo-haiku-from-auschwitz-e-simili-by-toni-piccini/

Immagini ——————–

Dialogue

Sette fotografie

di Alberto Mori

Tempo presente ———————-

I trifogli, Judrio

Due inediti

di Luca Buiat

I trifogli.

In autunno non guardo mai cosa succede nel mio giardino

solo oggi mi accorgo della presenza

di alcuni trifogli,

ma chi se li caga i trifogli?

Eppure se ne stanno lì

ammucchiati e stretti stretti

mi ricordano dei chicchi d’uva

che fanno un grappolo bagnato di vino bianco

in un bicchiere sopra un tavolo che ci sta aspettando,

sono nati accanto alla gomma dell’auto i trifogli,

nell’angolino vicino a quelle mattonelle che si stanno alzando

la nostra è una casa viva che si muove tutta

dalle travi del tetto che crepitano

alle grondaie che ballano quando fischia la bora,

fino alle piastrelle giù in giardino che sbattono tra di loro

anche noi non ci fermiamo mai

lo facciamo solamente la notte

quando ci addormentiamo nei nostri letti caldi

portano un cappello, i trifogli

è una gocciolina d’acqua che luccica

sotto questo cielo ottobrino del mio giardino.

*

Judrio.

Scorri

a pochi passi dalle nostre vite

Judrio,

mi siedo sui sassi che gratti

dal giorno in cui cammini,

dove sulle rive ti accompagna l’aria che si posa

che sbatte sui rami degli alberi

dove stanno nidi d’uccelli

e dove ogni foglia mossa,

possiede un timbro diverso,

è una voce d’acqua che si è fatta fioca

quella dello Judrio,

devo bagnarmi i piedi per ascoltarti

avvicinare l’orecchio alle tue braccia

per poi chiederti dove fiuti l’acqua che prendi per correre ancora

dove i campi bisognosi

chiedono la tua voce tirandoti il collo

e tu,

non chiedi nulla

continuando a trascinarti per la tua strada

aspettando un temporale

per tirare il fiato

alzando un po’ la voce.

L’autore:

Luca Buiat è nato a Cormons (Go) nel dicembre 1971.

Ha iniziato a scrivere delle poesie verso i quindici anni, con un “linguaggio poverissimo, forse perché in Friuli negli anni 80 pioveva sempre; ricordo che passavo intere giornate a guardare il ‘brut timp’ davanti alla finestra di casa mia, e prima ancora ci fu il terremoto…”.

Formativi sono anche i libri di Herman Hesse e Jack Kerouac.

Con il gruppo degli Scrittori Creativi dell’Unitre di Cormons da tre anni è tornato a scrivere piccoli racconti o poesie.

Voce d’autore ———————-

L’esplosione perfetta

Tre testi

di Katerina Gogova

Наследство

Дамарите на светот стенкаат под тежината

на сите живи и мртви досега,

не е ниту одблиску јасно што е живот, што е смрт.

Набрекнати стомаци со плодови кои се движат

само што не ја напуштиле матицата,

два метра над неа збревтаат во земски маки

живите коишто ги проголта во лакомоста за крв и човечки сенки.

„Дајте им уште малку смрт! Уште малку вечност

во умирањата што следат“ – врескаат најпрво фреските.

Акварелите снемуваат молекули на вода,

актите се кастрирани,

немо и со пластична страст зачнуваат нови мртви наследници.

Eredità

I vasi sanguigni del mondo cigolano sotto il peso

di chi finora è vivo e di chi è morto

da vicino non è nemmeno chiaro cos’è la vita, cos’è la morte.

Il ventre è pieno di frutti che si muovono

manca solo l’abbandonare l’ape regina

due metri sopra di lei ansimano a mala pena

i vivi che lei ingoia con voracità, di sangue e ombre umane.

“Date loro ancora un po’ di morte! Ancora un po’ d’eternità

anche nelle morti che seguiranno” – gridano gli affreschi, prima.

Gli acquarelli spariscono in molecole d’acqua

i nudi sono stati evirati

in silenzio e con una passione plastica concepiscono nuovi eredi morti.

*

Фрагмент сум

Асиметрична творба на која ѝ недостасува лева комора

Пурпурни виножита ми ги обземаат жилите

само кога ќе ми ја допреш кожата

Сите минати болки измиени со очна водичка

стерилизирана во меѓусекунди

во кои здивовите ни се среќаваат на усни

Ги паметам

Жедта не згаснува ниту тогаш

Боите добиваат лица

Лицата сe бои

Потоа се шарени како огниште

Совршена експлозија

Напластени копнеења

Ме раслојуваш и ме составуваш секоја ноќ

дури патуваме кон пламено сонце и кафени облаци

Признавам, кришум ти ја вадам градната коска

кога ќе заспиеш

Долго потоа ми светат соништата

Sono un frammento io

Opera asimmetrica con insufficienza di camera sinistra del cuore

arcobaleni purpurei riempiono i miei tendini

al solo tocco della mia pelle

Tutti i dolori passati, lavati con l’acqua dagli occhi

sterilizzata tra gli attimi

in cui i nostri respiri si incontravano sulle labbra

Li ricordo

La sete non si placava neanche allora

I colori ricevono dei volti

I volti sono colori

Poi diventano variopinti come un focolare

L’esplosione perfetta

Sogni accastellati

Mi stratifichi e mi completi ogni notte

mentre viaggiamo verso il sole in fiamme e nuvole marroni

Confesso, di nascosto ti estraggo lo sterno

quando ti addormenti

Poi a lungo mi danno luce i sogni

*

Реликвија

Често танцувам сама,

во малечка кутија со црвени стихови,

во саати кои вртат како да брзам кон тебе, во тие

од пепел и блуд допрени меки ѕидови.

Брзам, со темен ветар меѓу нозе,

чекорот ми згаснува во ноќ без име и презиме

безимен такт,

безимен звук.

Немаш ниту лик кога заспивам на твојот исток.

Само мирисот ми го слушаш.

Имаш ли ислам за мојот исус?

Носам само незнајни ноти да те допрам,

укради ми нова вера од очиве.

Reliquia

Spesso ballo sola,

in una piccola scatola piena di versi rossi,

in ore che girano come se ti precipitassi tra queste

pareti attigue, soffici di cenere e lussuria.

Precipito, con un vento oscuro tra le gambe,

il mio passo svanisce in una notte senza nome e cognome

ignoto il tempo

ignoto il suono.

Non hai un volto quando mi addormento adagiata al tuo est.

Ascolti il mio solo odore.

Il tuo islam per il mio gesù?

Per toccarti, porto in dono note sconosciute

rubami dagli occhi questa nuova religione.

(I testi “Наследство – Eredità” e “Фрагмент сум – Sono un frammento io” sono tradotti in italiano da Emilia Mirazchiyska e Giovanni Fierro; il testo “Реликвија – Reliquia” da Emilia Mirazchiyska e Simone Maria Bonin)

Katerina Gogova, da dove l’adesso che rimane

di Giovanni Fierro

Katerina Gogova scrive nel ventre del nostro tempo. E non fa sconti.

Con la sua poesia ci indica il luogo esatto e il ‘quando’ sconfitto dove ogni giorno cerchiamo di alzarci.

Ed è un buio dove le ombre si accendono, dove le presenze si fanno sentire. Non importa se non più esistenti o non ancora manifestate.

Quella di Katerina Gogova è una poesia elettrica, e bastano questi suoi tre testi, tratti dal suo libro d’esordio “I nudi sono stati evirati” del 2018, per entrare nel suo mondo narrativo.

È un adesso dove tutto si incontra e si contorce, dove il sapere ha bisogno sempre di segni e profezie, dove i ricordi rigano nel profondo il respiro, dove il momento è un attorcigliarsi di immagini e parole, perché “i vasi sanguigni del mondo cigolano sotto il peso/ di chi finora è vivo e di chi è morto”.

La sua poesia ha corpo, con il suo tessuto di sottili presenze e rumorose assenze, di lontananze velenose e vicinanze fatali.

E in questo acceso corto circuito forse può bastare il dire “Poi a lungo mi danno luce i sogni”.

Così sembra di entrare in un liquido (amniotico?) che tutto assorbe, con il talento di togliere il fiato e la dannazione di creare una nuova apnea sensoriale.

Come se fosse l’ultimo possibile punto di non ritorno: “il tuo islam per il mio gesù?”.

La nostra società, ora?

Intervista a Katerina Gogova:

Queste tre poesie vivono di molte immagini, e costruiscono fra di loro un attrito. In questo modo, penso, la tua poesia si accende. È corretto? Può essere così?

Tutta la mia poesia è ricca di immagini, e non è un qualcosa che faccio di proposito. Il rapporto che c’è fra il mondo esterno e il mio io più profondo, trascende poi nei miei versi.

Nella mia poesia c’è anche molto simbolismo, il colore rosso e l’acqua. Ma, sopra ad ogni cosa, c’è il bisogno di sentire quella forza interna che mi permette di guardare meglio nella vita di ogni giorno.

Il tuo scrivere è visionario, ed è anche capace di arrivare al sangue della vita e della nostra società. È la tua idea di poesia?

Non una idea precisa sullo scrivere poesia, perché questo non è un qualcosa che uno può scegliere per se stesso. La poesia mi ha scelto, i versi mi hanno trovata.

È impossibile non essere toccati dal paradigma della nostra società moderna, dove le cose stanno perdendo la loro essenza primaria, dove lo stare male dell’essere umano attraversa tutti gli aspetti delle nostre vite.

I poeti dovrebbero essere dei gentili promemoria del fatto che c’è ancora della bellezza in questo mondo, ma allo stesso tempo devono ricordarsi di essere la cronaca del loro tempo.

Il corpo è importante, specialmente nella poesia “Sono un frammento io”. È il luogo dove le cose e la vita accadono. È il posto dove capire il significato della vita. Può essere così?

Il corpo umano è magnifico, ad ogni modo perfetto, e per me è una continua ispirazione.

È il luogo dove tutto comincia e dove tutto finisce. È il dove i miracoli accadono, dove la nuova vita inizia, dove le cellule si moltiplicano per creare una difesa, è il luogo dove nuovi vasi sanguigni si formano, dove le piccole molecole determinano la nostra abilità a sentire la gioia, la paura, la tristezza…. Cos’è tutto questo se non poesia?

Penso che queste tue tre poesie parlino della vita di questo nostro ‘adesso’, ma in particolar modo anche del futuro. Che tempi saranno?

Saranno tempi di lutto, tempi per riflettere, tempi per l’introspezione, per contare i sacrifici; per guardarsi allo specchio, per cercare con le nostre mani le mani di qualcun altro.

Con la fiducia che saranno tempi per nuovi inizi, per un amore generoso, tempi per una dolce anticipazione, per una avventura, tempi dove ci sarà più poesia nel mondo.

l’autrice:

Katerina Gogova è nata nel 1989 a Dojran, e vive a Skopje nella Repubblica di Macedonia del Nord.

Ha studiano alla facoltà di medicina, all’Università dei santi Cirillo e Metodio, a Skopje.

È poetessa ed autrice di racconti.

È stata invitata a diversi festival, incluso il festival internazionale di poesia “Literaturni iskri”, nel 2005.

Il suo primo libro di poesia “I nudi sono stati evirati” è stato pubblicato nel 2018.

Nello stesso anno ha ricevuto il premio “Beli mugri”, istituito in onore del grande poeta macedone Kocho Racin, per il suo secondo libro, “Fall in restless water”.

Le sue poesie si possono trovare su riviste di letteratura, cultura ed arte, come “Sovremenost”, “Sovremeni dijalozi”, “Reper”, “Akt”.

È presente anche in diverse antologie della nuova poesia macedone.

I suoi testi sono stati anche tradotti in croato, serbo e slovacco.

Ha partecipato a diversi festival poetici, nel suo paese e all’estero.

Vive e lavora a Skopje, ed è una attivista per i diritti umani, sessuali e di salute, per le comunità emarginate.

(Un grazie particolare e fondamentale va a Emilia Mirazchiyska, che permette a Fare Voci di conoscere e proporre autori ed autrici, come Katerina Gogova, di valore assoluto; e così creare una vicinanza con realtà umane e poetiche che sono geograficamente distanti)

Immagini ——————–

3 Circles

Sette fotografie

di Alberto Mori

Voce d’autore ———————

Poi il mondo è andato a capo

Matteo Piergigli, “La densità del vuoto”

di Giovanni Fierro

C’è il profumo dell’autenticità nelle pagine de “La densità del vuoto”, il libro di poesie firmato da Matteo Piergigli.

E questa sua affermazione di necessità l’autore la fa respirare nel quotidiano di tutti noi.

Piergigli va alla ricerca delle increspature e del nascosto in cui ci muoviamo, in cui incontriamo persone alle quali ci dimentichiamo di dedicare anche solo una briciola di vicinanza, anche solo per riconoscere una fragilità in comune.

“L’immagine svanisce schiacciata/ dal peso dei ricordi” è il punto da cui partire, il luogo da cui iniziare l’esplorazione per conoscere ciò che sta succedendo, la provenienza che è già accaduta, la traiettoria possibile del tempo che farà.

E per riuscire in questa impresa l’autore riconosce il modo migliore: “mi abbandono/ in polvere finissima”, per entrare dove non si può, per passare attraverso ciò che non si vuole vedere e vivere.

Perché davanti ai nostri occhi “dopo il temporale/ solo una pagina non scritta” rimane, ed è bene iniziare a lasciarci sopra dei segni che siano inequivocabili. Perché la ferita è ampia, “c’è troppo vuoto accumulato”, soprattutto quando non lo si vuole accettare.

E allora Matteo Piergigli è capace di dare parola a chi in questo tempo difficile fa fatica ad essere ascoltato, e con più facilità viene invece dimenticato. Scrive di Mario che “piangeva senza nascondersi”, di Michela che “sogna sulla pelle” e ci racconta di come Ali ha il “pudore offeso che brucia”; perché è molto facile farsi del male e “Serena scivola tra la gente”. Come per ogni inciampo che fa della vita una escoriazione pronta all’infezione.

Lo sguardo di Piergigli si focalizza poi su Anna, e allora “La densità del vuoto” è tutta nel fatto che lei “parla al cielo”, che ha il talento e la dannazione del momento che verrà, perché “aspetta, aspetta sempre”, e nel frattempo “cerca un piccolo dolore/ che lasci la speranza”.

E senza arrendersi “riempie i vuoti con il vuoto”.

Dal libro:

Di randagi ulula la sera

cupo cielo di memorie

nel tempo che non torna

un monolocale di vita

– chiudo fuori il mondo

mi abbandono

in polvere finissima

d’una nuda metà

*

Dove sono i panni stesi

di una volta non c’è più nulla

da lavare resta il vuoto

nel cestone e un calzino nero

in cerca di fortuna

*

Bojana

Bojana ha gli occhi buoni

delle mucche che prendono

la vita come viene

È nata a Sarajevo

quando la sorte era futuro

Bojana ha il nome di un fiume

che puoi deviare

ma non fermare

Oggi impasta pane condito

da un poco di vita

*

Lorenzo

Lorenzo è un elettricista

che risolvendo dubbi ha capito

tutto quello che un uomo è.

Quando entra dentro le persone

trova il buio e ha paura

*

Anna parla al cielo

quando l’ultima goccia di pioggia

scivola sotto il cappotto

dopo la pioggia, “Se ti guardo

dentro mi vedo” dice

e poi urla “Lasciami dormire

devo finire un sogno”

*

Anna non faceva altro che morire

poi il mondo è andato a capo

ma qualcosa perdeva ancora sangue

ancora

Intervista a Matteo Piergigli:

Da cosa nasce l’idea di parlare delle persone, del metterle sulla pagina con il proprio nome e la propria vita?

Nel primo laboratorio poetico della Samuele Editore, l’incontro con una poesia di Michele Paoletti mi ha dato la possibilità di scrivere di persone, di tratteggiarne le caratteristiche fisiche e morali in modalità quasi fotografica.

C’è quasi un’anima cinematografica, nel tratteggiare il profilo dei protagonisti del tuo libro….

Il primo approccio poetico per me, come per molti è stato di pancia, l’incontro con i laboratori poetici ha affinato lo stile di scrittura da sempre essenziale; ne è nato un modo di scrivere e descrivere in bianco e nero la vita.

Cosa accumuna, tra di loro, queste persone a cui dedichi la tua attenzione?

Le persone descritte sono esistenti o esistite; amici, parenti o semplicemente incontrate per lavoro nel cammino della vita. Tutti legati da una fragilità umana che li tira e trattiene al suolo.

All’inizio del libro ci sei tu, nel tuo raccontarti, e nel ‘mettere in scena’ la tua umanità, con tutte le possibili fragilità di ognuno di noi. Lo si può leggere come una dimostrazione di accoglienza e di ascolto per le figure/persone di cui poi parli, nelle pagine seguenti?

Il libro nelle quattro sezioni di cui si compone realizza un viaggio dal generale al particolare, un cerchio che nasce da Matteo e termina con Anna essere umano.

L’individuo è solo un punto di partenza, per raccontare il mondo umano nelle sue sfumature di bianco e nero.

E difatti il capitolo finale è dedicato ad Anna. Al suo vivere e al suo mondo. Parli di una persona, dai un corpo al destino e al quotidiano, al respiro e alle difficoltà. E mi sembra che nel parlare di lei, in questo ‘accompagnarla’, fai confluire tutto il libro. E anche un certo modo di intendere la poesia. Può essere così?

Anna non parla per voce di Matteo, è la voce del genere umano. La poesia non può più essere per sé, va donata, divisa e condivisa, per rendere più umano l’umano e magari più bianco il nero.

Il tuo scrivere va al midollo, rinuncia a possibili orpelli, conosce la necessità dell’essenziale. È una prerogativa del tuo progetto poetico?

Ad oggi non vedo altra modalità di scrivere se non questa, perché diretta, efficace e puntuale.

E comunque mi sembra che queste tue pagine mettano in rilievo la necessità di inventarsi, di trovare per sé un proprio posto nel mondo. Anche una appartenenza…

La poesia oggi è parte di me, e non vedo altra modalità espressiva se non quella poetica per la gran parte della vita come esperienza umana.

L’autore:

Matteo Piergigli è nato a Chiaravalle (An) nel 1973. Ha pubblicato “Ritagli” nel 2015 con la Casa Editrice Kimerik. Il libro è una raccolta di poesie, aforismi, attimi di quotidianità presenti e passati, aneddoti.

Nel 2016 pubblica “Ritagli 2” con la casa editrice Arduino Sacco.

Tra il 2014 e il 2017 numerose opere sono state pubblicate in varie raccolte e antologie.

(Matteo Piergigli “La densità del vuoto” pp. 74, 12 euro, Samuele editore 2019)

Immagini ——————–

Between No Hands

Sette fotografie

di Alberto Mori

Tempo presente ———————–

Fabbrica, individui, persone

Antonio G. Bortoluzzi, “Come si fanno le cose”

di Antonello Bifulco e Vieri Peroncini

È con un titolo a la Raymond Carver, “Come si fanno le cose”, che Antonio G. Bortoluzzi ci racconta la storia di una rapina che potrebbe tranquillamente inserirsi nel filone di genere, versione commedia brillante beninteso, quello di’ Ocean’s eleven’ o ‘Entrapment’ per intenderci.

Ma mentre il fine ultimo di questi pur brillanti lavori è la spettacolarità ai fini d’intrattenimento e nulla più, “Come si fanno le cose”, saggiamente pubblicato da Marsilio editore, è invece un romanzo a sfondo soprattutto sociale: volendo proseguire con i paragoni filmici, è più ‘Buster’ con Phil Collins, con una sfumatura di Ken Loach.

Coprotagonista assieme ai citati Massimo e Valentino, è infatti la fabbrica, nella fattispecie tessile (ma non è in fondo importante), turni e certificati di malattia, pause affrettate e crisi aziendali, le tipologie di colleghi e di capireparto. I rischi, di finire come quelli della Thyssen ad esempio. E la stanchezza, tanta stanchezza, contingente ed esistenziale.

È vero, la fabbrica ci ha ucciso un po’ ogni giorno, ci ha prosciugato l’anima e il cuore in più di trent’anni di lavoro: un lungo e interminabile filo di cotone ci ha avvolti in un bozzolo che ciondola nel nulla e stritolati. Giusto. Solo che l’ha già fatto, capisci? E noi oggi vorremmo riempire questi due vecchi involucri vuoti?

“Come si fanno le cose” ha qualcosa di Carver, ricorda i testi più sociopolitici di Springsteen, ha moltissimo della crudezza descrittiva e cinica del Bukowski di ‘Post Office’, e molta della forza teoretica e requisitori dello Steinbeck di ‘Furore’, ed è solo meno intimista e malinconico di ‘Uomini e Topi’, che pure ruota attorno a crisi economica e diseredati.

Antonio G. Bortoluzzi in fabbrica ci lavora effettivamente da tutta una vita, e palese talento naturale, riesce a trasporre e sublimare questa esperienza nel miglior modo possibile. Sa “Come si fanno le cose”, Antonio: sia nel lavoro che nella scrittura di un romanzo dalle mille istanze che ha richiesto otto anni di lavoro. Questo lavoro che non spaventa, ma neppure lascia spazio. Perché è vero che il tema principale è in fondo il mondo del lavoro e le sue implicazioni odierne, ivi compresa la tematica degli ultimi, quelli condannati a priori dalla storia, quelli che hanno dato il meglio di quanto potevano ma non è bastato; ma è altrettanto vero che nel suo complesso “Come si fanno le cose” è un meccanismo complesso ricco di spunti diversi, socioeconomici ed umani innanzitutto.

L’amicizia maschile, quella a due, simbiotica durante il periodo dello sviluppo e delle scoperte, incrollabile nel tempo e resistenze agli eventi negativi come una canna di bambù nella tempesta; il tentativo di riscatto di due vite bruciate, la persistenza del sogno, la fuga in una ideale Puerto Escondido di montagna, la montagna stessa (Bortoluzzi è al quarto romanzo, ed i primi tre avevano proprio per protagonisti i monti), una complessa formazione (perché uno dei due protagonisti non verrà cambiato dalla storia, ma uno dei due subisce una profonda evoluzione), un’integrazione etnica scevra da pregiudizi in modo non ragionato ma osiamo dire naturale (come dovrebbe essere): troviamo tutto questo in “Come si fanno le cose”, orchestrato su registri diversi, dall’avventuroso al malinconico, con la presenza di una ironia che in modo dosato a volte sfocia nell’umorismo vero e proprio.

In tutto questo articolato marchingegno narrativo, si inserirà l’elemento catalizzatore del tutto: genesi della crisi di Valentino ed elemento risolutore della stessa entra l’amore, inaspettato e con la maiuscola, chiudendo il cerchio della possibilità di tanti piani di lettura diversi.

Su tutti, quello principale rimane quello che potremmo definire di sociologia del lavoro, ma il plus rimane il fatto che l’importanza della tematica guida viene mitigato, per così dire, nella sua crudezza da una quantità di immagini poetiche e da una tensione di ritorno alla natura, vista sia come momento arcadico, come via di fuga dall’alienazione di un mondo non più a misura d’uomo. Un mondo dove non ci sono più persone, ma individui ognuno chiuso nella propria auto, casa, fabbrica, ufficio. Ognuno per sé, lontano dagli altri e solo.

E, alla fine, come vera e propria Rosebud.

Quanto alla rapina, tentativo di riscatto con venature addirittura storiche alla quale i protagonisti cercano in ogni modo di trovare una giustificazione etica, va come deve andare: perché le cose più importanti non diventano tue solo perché le compri, e tantomeno se le rubi. Le cose importanti hanno la pazienza e la solidità del tempo e possono aspettarti mute per decenni.

Dal libro:

“Io penso che gran parte del mio tempo mi è stato rubato in ore da sessanta minuti, in gruppi di otto e in file di cinque. Senza contare gli straordinari. L’ho capito il primo giorno di lavoro, a sedici anni, poi ho voluto dimenticarlo. (…)”

“Parlavano spesso dei tipi che avevano incontrato nella loro vita di lavoro nei capannoni del Nord-Est. Massimo, dai tempi in cui era capo officina, aveva definito i sette tipi di lavoratori che c’erano in ogni fabbrica, cantiere, ufficio che avessero un numero decoroso di addetti. Il primo era il mona, quello che aveva un rapporto di sudditanza verso il capo, l’azienda e il lavoro. Il secondo era il suo contrario, il furbo: non c’era mai modo di farlo lavorare, lui se la cavava sempre. Poi c’era il paraculo, che era una specie evoluta del furbo, talmente avanti con la sua tecnica di adattamento che risultava simpatico, quasi benvoluto. Quindi c’era lo psicopatico, la persona irosa e ombrosa, quello che s’imbestialiva, urlava, dava di matto e nessuno sapeva come gestire. Di solito si usava la tecnica del cordone sanitario: metterci attorno delle persone abbastanza equilibrate e al corrente della sua condizione. Il quinto tipo era l’arrivista, quello che voleva far carriera e soldi a tutti i costi e a partire da qualsiasi inquadramento. Andare un po’ più in alto nella scaletta sociale del proprio ambiente di lavoro era la missione cui dedicava tutto se stesso, di notte e di giorno, con mezzi leciti – tipo fare al meglio il proprio lavoro – o illeciti – come sminuire il lavoro degli altri. Il sesto era il figliodiputtana, uno piuttosto capace e deciso a tutto pur di galleggiare nel proprio piccolo e intoccabile regno. Nessuna prospettiva, nessun valore, nessuna passione: lui aveva il suo recinto e lì dentro era il re, non ci potevi entrare e alle volte nemmeno passare. Era quello che pensavi segretamente di ammazzare. L’odio, riservato nella storia ai nemici con altre divise, si concentrava sul collega, o capo, o sottoposto, che entrava nella categoria peggiore. Ammazzarlo, liberare il mondo dal gran bastardo la cui sola presenza ti rovinava la vita. E non potevi ignorarlo, come lo psicopatico, o sgamarlo, come il furbo e il paraculo, oppure compatirlo come il mona. E nemmeno sopportarlo, come l’arrivista. No, era una questione più sanguigna e antica quella del figliodiputtana. O tu o lui. Se non potevi ammazzarlo, toccava cambiare posto di lavoro.

Alla fine c’era anche il tipo normale. Massimo diceva che non aveva caratteristiche così definite come gli altri, anzi non era nemmeno una categoria a sé. La sua grande scoperta era stata che in fabbrica, in certi momenti, qualcuno poteva essere perfino una persona normale. Ma non era una condizione stabile e duratura: a seconda dell’età e delle cose della vita, si poteva trasformare in mona, furbo, paraculo, psicopatico, arrivista. O perfino figliodiputtana (…).”

Intervista ad Antonio G. Bortoluzzi:

Il perno centrale del romanzo è sicuramente il mondo del lavoro, in particolare il mondo della fabbrica. Ma da qui, riesci a costruire una sottotraccia che comprende in sequenza il tema della fuga, del romanzo di formazione e quello dell’amore. In che rapporto sono, tra di loro, queste tematiche?

Prima di leggere John Fante o Beppe Fenoglio, Raymond Carver o Luigi Meneghello, ho letto Salgari, come tanti ragazzi; e poi mi sono innamorato perdutamente di Carole André, la Perla di Labuan, dello sceneggiato televisivo Sandokan: la fuga e l’amore sono questa cosa qui, dove i protagonisti sono in una condizione difficile, una specie di accerchiamento che non lascia speranza di vittoria… eppure ci provano in tutti i modi e con generosità, con onore, con vigore; correndo, lottando e amando. È l’avventura una cosa più seria di quel che si crede. Il romanzo di formazione c’è sempre nelle cose che scrivo: si riconosce meglio se un personaggio ha dodici anni, però i miei cinquantenni di “Come si fanno le cose” impareranno molto e ne usciranno cambiati.

I protagonisti del romanzo, Valentino e Massimo, progettano una rapina, allo scopo di cambiare vita: un atto profondamente illegale, eppure da subito il lettore parteggia par loro. Dipende forse dal fatto che loro stessi tentano di dare una giustificazione etica al loro piano, una sorta di reazione ad un tradimento sociale generazionale?

I miei protagonisti progettano il male (un furto piuttosto rocambolesco) e però perseguono il bene. Per prima cosa, secondo loro, rubare a degli imprenditori disonesti e spregiudicati non dovrebbe essere un grave reato. Però è da quell’altra cosa che sono mossi, e “tradimento sociale” è una buona definizione: sono cresciuti in anni in cui si poteva ancora sperare in un mondo migliore, lo si poteva nominare, abbozzare in un programma politico; ora sono fuori dalla giovinezza, dalla realizzazione di sé ma non accettano fino in fondo la predicazione per cui il migliore dei mondi possibili è quello in cui vivono.

Un aforisma recita: “Non attardarti nel solco dei risultati”, in questo libro pare che tu abbia voluto applicarlo alla vita dei protagonisti e non solo a loro. Quanto è importante oggi combattere per quel “Mondo degli Operai” che rischia di sparire e quanto è importante non adagiarsi su ciò che si è conquistato e che solo all’apparenza risulta essere solido?

Io sono un operaio che vive tra lavoratrici e lavoratori da sempre, e sono fiero di questo.

E di più oggi, dopo 37 anni di lavoro, di quando ho iniziato a 16 anni e tutto mi sembrava piuttosto insensato e alienante. E poi c’è la grande questione: siamo produttori o consumatori? Mi sembra che oggi ci sentiamo più consumatori ed è lì che cerchiamo di far valere i nostri diritti e siamo anche disposti ad alzare la voce; viceversa come produttori ci svegliamo solo quando ci dicono che abbiamo perso il lavoro, invece la forza delle lavoratrici e dei lavoratori è nel fare ogni giorno tutto ciò che serve per vivere. E chi lavora dovrebbe avere dentro di sé questa convinzione sempre, ogni giorno, avere questa forza. Valentino, uno dei due protagonisti, si rende conto dell’arretramento su tutta la linea delle classi lavoratrici e non gli sta bene.

I punti di forza del romanzo, da un punto di vista tecnico, sono diversi: il susseguirsi di una crudezza nella descrizione del lavoro ad un registro più romantico e naturalistico, la mescolanza di piani sensoriali diversi e altro ancora. Colpisce molto però l’alternarsi di capitoli in prima ed in terza persona: a cosa si deve questa scelta, piuttosto rara in letteratura?

Io ho letto dei romanzi e dei racconti bellissimi nella mia vita. Pagine che mi hanno dato molto, come un amico, un genitore, una figlia. E ho maturato l’idea che le pagine fossero importanti perché fatte bene e destinate a durare per dar riparo a noi e a chi verrà dopo di noi. Tutti e tutte sappiamo storie, noi stessi siamo storie, viviamo di narrazioni: è però la forma che questa narrazione assume in un romanzo che può fare la differenza.

Io vorrei raccontare la vita comune con le parole comuni, magari con un montaggio che osa di più: credo che questa scelta della prima persona (più introspettiva) e della terza (più d’azione) dia solidità al romanzo. Il problema era far sì che questi due piani così diversi scomparissero nella fluidità della lettura: spero d’esserci riuscito.

Nel tuo libro pare batterti in petto la metrica poetica: “E piano piano ritrova le mani, le carezze, il calore delle braci rosse sotto la cenere fredda di tutti gli anni passati da solo”. Nel loro stralunato piano di evasione dalla fabbrica giunge l’amore all’improvviso, si insinua come fa la poesia tra le passioni delle persone. Quanta poesia c’è nel mondo degli operai, delle fabbriche, del lavoro in genere, e quanta pervade il cuore dell’autore “operaio”?

Quando da ragazzo ho letto da qualche parte che poesia derivava dal greco “poiesis” e che significava fare, mi sono come svegliato: certo l’intelligenza, perché no il talento, perfino i migliori studi classici… ma se la poesia può parlare a chiunque è solo perché è inscritta dentro quel fare che è il modo in cui l’essere umano sta al mondo. Anche l’umano operaio. E penso, quanto sarebbe bello immaginare che le studentesse e gli studenti potessero sentire che le parole delle loro antologie non sono solo delle faticose montagne da scalare (con alle spalle i forconi appuntiti della valutazione dei professori) ma la possibilità di essere in contatto con la loro vita di ogni giorno, con la vita di chi è stato e di chi verrà? Se accadesse questo si commuoverebbero a ogni lezione di letteratura e sarebbero felici.

“E se vi siete detti / non sta succedendo niente, / le fabbriche riapriranno, / arresteranno qualche studente / convinti che fosse un gioco / a cui avremmo giocato poco / provate pure a credevi assolti / siete lo stesso coinvolti.” Così recitava De André in “Canzone del Maggio”, nel tuo libro citi una serie di cantautori e tra le righe se ne ritrovano altri fin d’oltre oceano arrivando a Springsteen, quanto conta la musica quando scriviamo un romanzo così importante nei temi trattati e quanto la musica ha inciso nei tuoi scritti?

Io amo le canzoni dei cantautori. Abbiamo un patrimonio che è fiorito in anni fecondi, una specie di circolo virtuoso di parole e musica; magari sta accadendo anche adesso, però le canzoni che rimangono nel cuore mi sa che sono quelle della giovinezza. Secondo me le canzoni sono storie, e prima di avere a che fare con i grandi scrittori ho provato le emozioni delle canzoni. A proposito di De André mi viene in mente il disco “Non al denaro non all’amore né al cielo” che mi ha fatto conoscere l’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters. E poi la cosa più grande: suonare e scrivere c’entrano con il ritmo, che è poi il battito del nostro cuore e la musica ci aiuta a riconoscere.

L’autore:

Antonio G. Bortoluzzi è nato nel 1965 in Alpago, Belluno, dove tutt’ora vive e lavora.

Nel 2010 ha pubblicato il romanzo per racconti “Cronache dalla valle”. Finalista, e quindi segnalato dalla giuria del Premio Italo Calvino, nel 2008 e 2010 è membro accademico del Gruppo Italiano Scrittori di Montagna (GISM).

Nel 2013 ha pubblicato il romanzo “Vita e morte della montagna” vincitore del premio Dolomiti Awards 2016 Miglior libro sulla montagna del Belluno Film Festival.

Nel 2015 ha dato alle stampe il suo romanzo “Paesi alti” (Ed. Biblioteca dell’Immagine) con cui ha vinto nel 2017 il Premio Gambrinus – Giuseppe Mazzotti XXXV edizione nella sezione ‘Montagna, cultura e civiltà’. Con lo stesso romanzo è stato finalista al Premio della Montagna Cortina d’Ampezzo 2016 e al premio letterario del CAI Leggimontagna 2015.

Nel 2019, nel volume collettivo “Lettere da Nordest” (Helvetia Editrice) ha pubblicato il saggio “Un’invenzione spettacolare: la montagna come solitudine”.

(Antonio G. Bortoluzzi “Come si fanno le cose” pp. , 16 euro, 2019, Marsilio Editori)

Immagini ——————–

Paint Your Horizon

Sette fotografie

di Alberto Mori

Voce d’autore ———————

“Supernove”

Poesie per gli anni 2000

di Giovanni Fierro

Sartoria Utopia è un gioiello editoriale nel mondo della poesia italiana.

Libri fatti a mano, autrici e autori selezionati, la qualità che trova spazio sulla pagina.

E che si raccoglie in un cofanetto a titolo “SUPERNOVE poesie per gli anni 2000”.

Quarantasette cartoline, in una tiratura limitata di cento copie, per un collettivo di cinque artiste che si mette in movimento per “una poesia attiva che integri la dimensione estetica e etica, che sia punto di partenza per risanare\inventare parole, cose, creature, mondi. Poesie su cartoline come messaggio, rimedio, ponte, manciata di sassi”.

Cinque autrici che hanno la forza di affermare che “siamo un innesto di poete a contagio”, “siamo poete unite in tentativi di esperimenti e medicamenti”, “facciamo incendiare parole per propagare gentilezza”, “siamo incerte ma non abbiamo incertezze sulle carezze”, “chi crede nella rima crede nell’amore”.

E questa promessa viene mantenuta, a partire dal lavoro di Manuela Dago e le sue poesage del progetto “Rotocalco Micidiale”, incontro di immagini, ritagli di giornali, parole e frasi che si cercano e si trovano, come in “Pettinatevi la felicità”:

Roberta Durante con “Cartoline Siberiane” inventa una geografia la cui temperatura è il calore di un sentimento da condividere, e dove il freddo siberiano rimane con la sola radice lontana delle foto prese dal cielo:

Cara Silvi

il lago è ormai ghiacciato

quest’amore ha superato la stagione;

bene anche amare l’odore della vita lercia

bene anche l’odore di piscina (quello di cesso

pulito): quando la vita ricomincia

senza precedenti

Francesca Genti, invece, con la serie “i baci si possono dare” trova delicatezza e desiderio, invita vicinanza e sensualità, sogno e necessità:

anche se ho peccato

scaglio io la prima pietra

(ti dico che i baci si possono dare)

e dal vagone numero sette

lancio questo bacio sasso

che in cerchi concentrici si espande

più sprofonda più diventa grande

Francesca Gironi (assieme alle fotografie di Francesca Tilio) affida alle sue due poesie “Faccio una bambina” e “Le femmine sono stupende” il suo affermare la bellezza delle donne, dall’interno di un tempo difficile e pericoloso, offensivo e sempre pronto alla frattura:

Ho deciso che domani

faccio una bambina

dall’infanzia al nome

la faccio molto amata

molto accolta

faccio una bambina

adulta.

Le dico, va tutto bene

non ti preoccupare

sono qui io

le dico amore

E con la “cura nei luna park” Silvia Salvagnini con delicatezza usa sfumature e ipotesi, fa respirare trasparenze e quotidiano, trova un posto bello dove poter stare:

pensavo a una propaganda

di cartelloni sbiaditi

per un poco di respiro

in questo spazio pieno

ti regalo una bic

per annotare lì il nostro amore

le autrici:

Manuela Dago è nata nel 1978 a San Daniele del Friuli (UD). L’ultimo libro che ha pubblicato è “Poesie che non mi stavano da nessuna parte” (Sartoria Utopia, 2017).

Roberta Durante è nata a Treviso nel 1989. L’ultimo libro che ha pubblicato è “Nella notte cosmica” (Luca Sossella, 2016).

Francesca Genti è nata a Torino il 27 giugno 1975. L’ultimo libro che ha pubblicato è ”La poesia è un unicorno (quando arriva spacca)” (Mondadori, 2018).

Francesca Gironi è nata ad Ancona. Ha pubblicato “Abbattere i costi” (Miraggi, 2016).

Silvia Salvagnini è nata a Venezia nel 1982. L’ultimo libro che ha pubblicato è “Il seme dell’abbraccio” (Bompiani, 2018).

Il cofanetto “SUPERNOVE – poesie per gli anni 2000” è disponibile sul sito www.sartoriautopia.it e in e-book presso l’editore www.vandaepublishing.com.

Immagini ——————–

Street Sartre

Sette fotografie

di Alberto Mori

Tempo presente ———————-

Nimar, Sempre

La poesia di Andreina Cekova Trusgnach

di Salvatore Cutrupi

Leggendo le poesie di Andreina Cekova Trusgnach si capisce subito che lei scrive nella lingua dialettale delle Valli del Natisone per dare voce a una pienezza sentimentale, fatta di memoria, di ricordi ed immagini della sua infanzia e della sua giovinezza.

Credo però che un importante scopo del suo scrivere sia quello di testimoniare l’esistenza delle Valli e forse anche il desiderio di non farsi completamente integrare dalla globalizzazione culturale che a volte appare priva di quei “fuochi” del passato che scaldano l’anima.

Traspare dalle sue liriche l’esigenza di accarezzare quel sapore antico che ci riconsegnano spesso le “lingue materne”, di testimoniare il suo affetto per i luoghi dove è nata e che, stagione dopo stagione, hanno riempito il suo bagaglio umano, arricchendolo di quei valori sani che hanno plasmato il suo divenire, il suo modo di essere e il piacere di porgersi agli altri.

La semplicità e la naturalezza con cui lei trasmette questa pienezza di valori riesce a coinvolgere il lettore e a farlo emozionare. Non è un caso che molte sue poesie siano state più volte premiate nei concorsi nazionali (e non solo), grazie appunto alla ricchezza e alla profondità che trasmettono, a chi ha la fortuna di leggere e poi rileggere le sue parole.

Quattro poesie di Andreina Cekova Trusgnach:

Mamine marve

Nimar,

kar se začne paket,

gledan kajšan zlomjen biškot.

An glih tist uzamen.

Nieki mocnega,

tu mene,

me na pusti drugač narest.

Nimar,

kar smo na koncu paketa,

vesujen use marve tu pest.

an jih ložen tu usta.

Je malomanj ku obhailo, za me.

Obedne marve

na znan pustit,

na znan proč vriec.

Previc žiu je spomin

od kar mama

nama je kupovala marve biškotu

ki so predajal u Čedade,

an kartoč

je čaku na polici nad urat

naše nagudne spopade.

Le briciole di mia madre

Sempre,

quando iniziamo un pacchetto ,

cerco qualche biscotto rotto.

E prendo proprio quello.

Qualcosa di indomabile,

dentro,

non mi lascia fare diversamente.

Sempre,

quando il pacchetto sta finendo

verso tutte le briciole nel palmo

e le metto in bocca.

E’ quasi una comunione, per me.

Nessuna briciola so lasciare,

so gettare via.

Troppo vivo è il ricordo

di quando mamma

ci comprava le briciole dei biscotti

venduti sfusi a Cividale,

ed il cartoccio

aspettava, sulla mensola sopra la porta,

i nostri assalti golosi.

*

Mier u dažu

Pada mieran daž,

naco.

Tistih ki te pustjo sapat lahnuo,

an ti na zabrodejo misli.

Tistih,

ki sladkuo objamejo

zmedeno sienje solate glih usjane,

tistih, ki znajo pobuošcat

dolino, po veliki sušini.

Poslušan usako kapjo

an šele tiktakanja nieman zadost,

takuo se zgubin

tu kapje,

ki punejo od majhanih blisku

luč od lampiona.

Zak pada mieran daž,

naco,

zaries mieran, .

an san ga imiela pru potriebo.

La pace nella pioggia

Cade una pioggia pacata,

stasera.

Di quelle che ti lasciano respirare piano

e non ti affollano i pensieri.

Di quelle

che avvolgono con dolcezza

i confusi semi dell’insalata appena seminata,

e che sanno accarezzare

la valle dopo tanta arsura.

Ne ascolto ogni goccia

e ancora il ticchettio non mi basta,

così, appoggiata al davanzale, mi perdo

nelle gocce

che riempiono di minuscole scintille

la luce del lampione.

Perché cade una pioggia pacata,

davvero pacata

stasera,

e io ne avevo davvero bisogno.

*

Življenje

Ku tiste lieto

kar smo pustil na duzin

bukalino karamel na polic

an potle, kar nama je bla paršla voja,

na sredini polietja,

kartine so ble že prazne…

mrujeta

so ble znesle proč use te dobre,

brez de smo se zaviedel.

La vita

Come quell’anno

quando abbiamo lasciato a lungo

una ciotola di caramelle sulla mensola

poi, quando ce n’era venuta voglia,

nel mezzo dell’estate,

le cartine erano oramai vuote…

le formiche

s’erano portate via tutto il buono,

senza che ce ne fossimo accorti.

*

Tista pingulauenca, ki jo nie bluo

Ist san naglih pomisenla,

de na tisti viej

so pingulauence parpenjal

za od polietja se veselit.

Liep prestor,

pred kamanovo Curincuovo hišo,

nad stazo an velicin korite,

kjer žene so gvant an razočaranje prale.

“Kajšna liepa vieja,

tle so se šigurno pingulal,”

san jala, smehe.

Pa ti, ki se vas lepuo zmisleš,

si mi poviedu, de tist drieu je biu premajhan,

kar so tle šele živiel.

Nasmieh se mi je ugasnu,

na vien, al si se zaviedu.

Za šigurno,

se mi je bluo zdielo buj lahko,

če mi je bla ostala

manjku podoba nasmehov pingulauence.

Quell’altalena che non c’era

Ho immediatamente pensato che

su quel ramo

appendessero l’altalena

per rallegrarsi delle estati.

Un bel posto,

davanti alla casa di pietra dei Curincuovi,

sopra il sentiero e la grande fontana

dove le donne avevano lavato panni e disillusioni.

“Che bel ramo”,

ho detto sorridendo,

“qui sicuramente si dondolavano”.

Ma tu, che ricordi bene il paese,

mi hai detto che quell’albero era troppo piccolo

quando ancora ci abitavano.

Mi si è spento il sorriso,

non so se te ne sei accorto.

Di certo sarebbe stato più facile

se mi fosse rimasta

almeno l’immagine dei sorrisi di un’altalena.

Intervista ad Andreina Cekova Trusgnach:

Quando scrivi poesie sulla tua adolescenza quale sentimento si fa strada in te in quel momento, la gioia per la bellezza e la spensieratezza di quell’età o la malinconia per aver vissuto in un ambiente poco sereno a causa del clima politico di sospetto che nel dopoguerra avvolgeva tutto ciò che riguardava la cultura e la lingua slovena?

I sentimenti non sono “a tenuta stagna”: si riversano uno sull’altro, si contaminano, perciò trovo difficile definirli con precisione. Quello che è certo, è che ho avuto una infanzia che mi piace definire selvatica, davvero inimmaginabile oggigiorno. Come i miei coetanei, se sono sopravvissuta è quasi un miracolo, fra arrampicate, cadute, acrobazie e ferite di ogni tipo! Al contempo, però, eravamo molto, se non troppo, responsabilizzati. Non potevamo permetterci di ragionare da bambini, eravamo dei piccoli adulti, impregnati dei racconti delle retate della milizia fascista e dei fienili bruciati durante la guerra, ancora troppo vivi nei nostri genitori. In fondo non era passata nemmeno una generazione da quei terribili fatti. Come non bastasse, dovevamo fare quotidianamente i conti con il clima della guerra fredda che, nella nostra zona in particolare, era talmente tangibile da farci vivere in una paura – del presente e del futuro – che non ci lasciava mai.

Tu scrivi poesia dialettale solo per una esigenza personale o ti prefiggi anche altri obiettivi come per esempio quello di rivitalizzare e consolidare il dialetto delle “tue” Valli che, per diversi motivi, nel corso dei decenni ha subito un notevole ridimensionamento?

Scrivere nella mia lingua madre, il dialetto sloveno delle Valli del Natisone, è stato sempre spontaneo, fin dall’adolescenza. Da adulta, poi, assieme ad alcune altre colleghe Benečane, mi sono convinta ancor più di questa necessità. Specie per noi, appartenenti alla minoranza linguistica slovena della provincia di Udine, che non abbiamo avuto la possibilità di un’istruzione slovena, quindi a rischio concreto di venir fagocitati dalla cultura preponderante. Nel periodo successivo al terremoto ha avuto origine quella che chiamo la terribile generazione del “capisco ma non parlo”, ciò significa che si sta riducendo sempre più il numero dei parlanti dialetto e questo, in un futuro troppo vicino, potrebbe portare alla nostra estinzione. Lasciare un segno, anche solo scrivendo poesie, diventa fondamentale per noi.

So che hai cominciato a scrivere poesie già nel periodo della giovinezza. Come è cambiato negli anni il tuo rapporto con la poesia e, di conseguenza, il tuo modo di poetare?

Da sempre scrivo della realtà delle piccole cose, sono veramente rare le poesie inventate per il gusto o la necessità di scrivere. Ho passato anche anni senza buttare giù nemmeno due righe, tranne qualche testo di canzone per mio marito. Da sempre scrivo in maniera molto semplice perché la mia lingua madre è molto pratica, anche se non posso definirla basilare. La giuria del Premio Ischitella 2019 ha definito il mio lessico “lingua briciola” e questo mi piace tantissimo. Non ho remore ad ammettere che scrivo in modo semplice perché non saprei fare altrimenti e, a dire il vero, non sono nemmeno interessata a complicare concetti e situazioni utilizzando vocaboli elaborati e ricercati. Naturalmente non si finisce mai di imparare e non sono certo chiusa alle innovazioni, ma il carattere e il background sono quelli che sono, ormai, e dubito di poter incorrere in qualche “conversione” allo scrivere forbito.

C’è qualche poeta delle Valli del Natisone che ti ha stimolato ad entrare nel mondo della poesia e che ha influenzato il tuo modo di scrivere?

Senz’altro devo molto al Senjam Beneške Piesmi, ossia al Festival della Canzone Slovena delle Valli del Natisone, che, fin dai primissimi anni ’70, ha sollecitato molte persone a scrivere testi originali in dialetto. Fin dalla prima edizione, ascoltando il nastro registrato dai miei fratelli, ho avuto la folgorazione “Ma allora si può scrivere nuove canzoni nel nostro dialetto? Ma allora si può scrivere in sloveno?!”. Più in particolare mi avevano colpito i testi del cantautore Francesco Bergnach –Checco. Quando ho iniziato a scrivere poesie, lo facevo esclusivamente per me e solo con la mia “amica quasi sorella” Luciana non avevo segreti. Successivamente, verso i quindici-sedici anni, con grande pudicizia avevo fatto leggere le mie poesie ad Aldo Clodig, e la frase di incoraggiamento che mi aveva scritto a matita è stata importante per continuare.

In una recente intervista hai risposto che scrivere in dialetto è una forma di resistenza. Vuoi spiegare ai lettori di Fare Voci a che tipo di resistenza ti riferisci?

Ogni volta che nelle nostre Valli muore anche un solo anziano, mi rendo conto che si spegne per sempre tutto un mondo di sapere che custodiva nella sua memoria, nelle sue abilità, nelle sue parole. Forse nessuno si ricorderà più di quella strofa con cui continuava la vecchia canzone, forse nessuno si ricorderà cos’era veramente accaduto in una precisa circostanza, forse nessuno seminerà quella vecchia qualità di fagiolo… Resistenza è anche cercare di non perdere nemmeno una parola, sforzarsi di non usare vocaboli derivati dall’italiano o da altre lingue, magari chiedendo agli anziani o andando a ripescare nella memoria come i tuoi genitori chiamavano quella determinata cosa quando eri piccolo ed il tuo mondo di paese era solo sloveno. Resistenza, quindi, anche per affermare – a testa alta – ‘Mi smo tu’, noi siamo qui.

L’autrice:

Andreina Cekova Trusgnach è nata a Cividale nel 1961.

Vive a Cosizza di San Leonardo.

Partecipa attivamente alla vita delle associazioni slovene della Provincia di Udine e al Čezmejno Kulturno Društvo – Circolo di Cultura Transfrontaliero Nit (ex PoBeRe).

Nel 2011 il Circolo di Cultura – Kulturno Društvo Ivan Trinko di Cividale ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie “Sanje morejo plut vesoko – I sogni possono volare alto“.

Nel 2018 ha vinto il Concorso di Poesia BlueNotte di Gorizia.

Un suo scritto è stato premiato come Miglior testo al Senjam Beneške Piesmi- Festival della canzone slovena della Benečija (Grimacco, Udine 2018).

Si è classificata seconda al XVI Premio Ischitella-Pietro Giannone 2019, con la silloge in dialetto sloveno delle Valli del natisone “Pingulauenca, ki jo nie bluo” – “L’altalena che non c’era” (Ischitella, Foggia 2019).

Nel suo recente curriculum ci sono la Segnalazione di merito al XVIII Premio Nazionale di Poesia dialettale Moschetta (Locri 2019); il secondo posto, nella sezione poesia libera, al V Concorso di Poesia “Un cuore, una voce” (Firenze 2019) e la vittoria al VI Premio Internazionale di poesia “Giovanni Bertacchi” (Campidoglio, Roma 2019).

Immagini ——————–

Wall Tubes composition

Sette fotografie

di Alberto Mori

Intervista ad Alberto Mori:

di Giovanni Fierro

Come si collega il tuo fotografare con il tuo fare poesia?

Il media è lo stesso ed è corporeo: sguardo e percezione. Al posto della parola, vi è l’immagine che coglie il non detto della poesia, attraverso quello che lo spazio urbano ed il suo attraversamento mi offre sensorialmente con la sua continua ed ininterrotta proposta di frames visivi e dettagli in progress.

In questa selezione, ma penso un po’ in tutta la tua produzione fotografica, non c’è una presenza umana. È una scelta?

Viviamo in un spazio antropico condiviso, ed in senso generale credo che ben pochi possano togliersi totalmente dalla presenza umana; nel mio caso, ritengo necessaria la loro assenza momentanea, perché lo spazio stesso delle inquadrature rivela con più libertà l’aspetto architettonico e geometrico da comporre nell’immagine, mentre in altri casi la presenza vi è già stata, è imminente oppure è in fieri. Allora sono i segni, i residui, i tags, gli arredi urbani, gli spazi post industriali ecc. a dire, ed evocare visivamente quello che siamo all’interno delle città, fra i loro bordi di memoria contemporanea.

Queste foto, animate in modo ancor più vitale dai rispettivi titoli, mi danno l’idea di essere dei veri e propri readymade. Può essere così?

Alcune lo sono perché svolgono un concetto visivo traslato verso la parola, ma può accadere anche il contrario: sarà in entrambi i movimenti la casualità dei miei percorsi a farmele incontrare, così come un dettaglio isolato dall’attenzione può far nascere una serie dedicata, alla quale lavoro con un vero e proprio shooting di esplorazione che può durare diversi giorni e portare, dopo una selezione del materiale, verso l’installazione fotografica, il video e la performance.

Cosa stai narrando, con questa tua forma espressiva?

Non le ritengo narrazioni vere e proprie: potrei dire che sono “versi” visivi intesi come direzioni anche “esclamazioni del presente”, se vuoi, per comprendere ciò che sto vivendo e mi circonda e sono possibilità in tempo reale dei linguaggi estetici prodotti dalla materia e dei materiali.

Queste sono tutte opere che si nutrono anche di una certa fresca intuitività, di un gioco che riesce ad evocare – e scardinare – anche un certo tipo di nostro immaginario….

Peso ottantadue chili e mi nutro di leggerezza, e per continuare a tenere aperte le porte dell’immaginario, il suo climate change visionario, bisogna continuare ad andare per strada ed osservare il mondo: la luce e l’ombra continuano a scrivere e a creare da sempre la nostra stessa vita, compresa quella digitale: fra i compiti d’essere poeta ed artista vi è quello di restituire il tempo e la forma di questo gioco infinito.

L’autore:

Alberto Mori (Crema 1962), poeta performer e artista, sperimenta una personale attività di ricerca nella poesia, utilizzando in interazione altre forme d’arte e di comunicazione.

Nel 2001 “Iperpoesie” (Save AS Editorial) e nel 2006 “Utópos” (Peccata Minuta) sono stati tradotti in Spagna.

Ha pubblicato: “Raccolta” (2008) “Fashion” (2009) “Objects” (2010), “Financial” (2011), “Piano” (2012), “Esecuzioni” (2013), “Meteo Tempi” (2014), “Canti Digitali” (2015), “Quasi partita” (2017), “Direzioni” (2017) e “Minimi Vitali” (2018).

Dal 2003 partecipa a Festival di Poesia e Performing Arts fra i quali: V Settimana della Lingua Italiana nel Mondo (Lisbona, 2005), Biennale di Verona (2005 e 2007), IX Art Action International Performance Art Festival (Monza, 2011), Bologna in Lettere (2014, 2015 e 2016).

rivista Fare Voci

curata da Giovanni Fierro

collaboratori:

Roberto Lamantea, Salvatore Cutrupi, Ilaria Battista

Alessandro Salvi, Livio Caruso, Guido Cupani, Antonello Bifulco.