Continuiamo a muovere l’attenzione con il nuovo “Fare Voci”.

A partire da Gianni Montieri, voce poetica di riferimento del nostro presente. Con il suo “Ampi margini” rinnova il significato del suo scrivere.

La voce d’autore prosegue poi con Elvira Seminara e i suoi “Diavoli di sabbia” e “Leonora Carrington”.

A cui si aggiunge Anna Franceschini con “Pietre da taglio”, libro che è vissuto e gesto; e Alessandro Burrone, che con “La sete, il sonno” ci regala anche una riflessione su cosa è, e potrebbe essere, la poesia.

Ma c’è anche Sara Comuzzo, il suo “Dove i clown vanno quando sono tristi” è sorprendente e convincente.

I Margini. Di poesia ed altro ci portano alla lettura del nuovo libro di Franca Alaimo, “7 poemetti”, e di quello di Anna Segre, “La distruzione dell’amore”.

Gli inediti hanno il titolo “Le palpebre di Rilke”, e sono sei testi di Federico Ielusich.

Il Libroelibro proposto da Laura Mautone è di Valerio Curcio, “Il calcio secondo Pasolini”.

Prezioso anche il Ti racconto: “Sui prati di Joanaz” è il racconto inedito di Luca Buiat, e Sandro Pecchiari ci presenta il pluripremiato libro di Veronika Simoniti, “Ivana davanti al mare“.

Le immagini sono quelle del progetto/collettivo “Frammenti di un inconscio condiviso”, ce ne parla Livio Caruso.

Buona lettura

Giovanni Fierro

(La nostra mail è farevoci@gmail.com)

Immagini ————————-

L’inconscio e la chiave del sogno

Frammenti di un inconscio condiviso

di Ada Marina Candussi

Voce d’autore ————————————-

Lampi d’estate di cui avremmo fatto a meno.

Gianni Montieri, “Ampi margini”

di Giovanni Fierro

Gianni Montieri è capace di costruire una geografia che accoglie. La sua poesia è un abbraccio, alle origini della propria esistenza, ai luoghi in cui ha respirato, agli affetti di cui si prende cura, agli autori che ammira, e alla verità della scrittura.

“Ampi margini” è tutto questo e molto altro. È una raccolta che ospita testi di varia provenienza, che hanno già trovato attenzione, ma che in questo libro hanno una loro identità ancor più definita e delineata. Assieme a poesie scritte negli ultimi due anni.

Di Giugliano, il paese della sua prima età, e di suo padre, Montieri disegna ricordi ed esperienze, osserva e prende appunti: “e intanto le parole/ dalla bocca dalle mani gli spariscono”, “si muovono/ le ombre sui muri/ si allungano/ sul pavimento, escono sul balcone”.

E in questi testi a loro dedicati l’autore mette radice, trova il profondo del suo appartenere, si guarda allo specchio e si ricorda che “abbiamo rinunciato a morire”; e che i conti con il proprio vissuto e con i propri desideri si devono fare: “preso case in affitto, siamo/ invecchiati, non è poco”.

Qui, nel tempo degli affetti, la presenza di suo padre è figura importante e significativa, uomo a cui dire che “stringiamo un poco gli occhi/ al posto della gente vediamo il mare”, con la fiducia che ti fa confessare che “gli esami contano tutti/ e tutti sono esami del sangue”. Sì, “ci siamo voluti bene parecchio/ e capiti, ma non è bastato”.

“Ampi margini” è una tessitura continua, minuta e misurata, attenta e sempre partecipe. Perché questi sono sempre i margini di un vissuto, ampi come il suo respiro.

E poi ci sono tutti gli altri luoghi, Milano e Venezia in primis, che Gianni Montieri riconosce come propri, occasione di ulteriore crescita e confronto, paesaggi che contengono scritture che durano, che sono la sua poesia. Un dove che diventa voce, sempre più autentica: “Le caviglie nell’acqua/ e i tuoi occhi davanti”, “indeciso se nascondermi o mostrarti/ la felicità che mi attraversa”.

La memoria attraversa tutto “Ampi margini”, sempre capace di essere accesa, mai malinconica; dato di fatto che testimonia in prima persona, a non dimenticare che “inchiodati su panchine malandate/ ridevamo forte/ per scacciare chissà cosa”, con la “paura che una parola detta male/ ferisse chi moriva”.

E allora ti viene da pensare che il suo scrivere, la sua poesia, nasca già da qui, da questo senso di responsabilità fiorito in giovane età, quando i sogni li “sognavamo in dialetto, senza dirceli/ per debolezza o per conservazione/ ma perdevamo ogni cosa per strada”.

Montieri omaggia i suoi autori preferiti, in “Turisti americani” porta Philiph Roth, Grace Paley, David Foster Wallace e altri ancora, in giro per Napoli, in una visita guidata in cui trovare ancora più vicinanza con il loro talento e la loro umanità, per sentire le loro parole, ancora un poco e in totale confidenza.

Tutto questo viaggiare, da luoghi diversi e da tempi non uguali, confluisce poi nel suo stare ora a Venezia, abbraccio a lui dedicato e per lui custodito. Tra l’acqua alta e la verità più vicina: “ti ripenso quando dormi/ appoggiata ai vetri del vaporetto// le gocce d’acqua che sbattono contro/ la morte mai stata così lontana”.

Perché a contenere tutte queste sue pagine è un senso di pace che tutto ospita, in una serenità che non rinuncia alle spine ma che ha l’età adulta per volere bene. Per prendersene cura.

E forse è proprio da qui, da questo rinnovato punto di osservazione, che Gianni Montieri può guardare meglio ciò che è stato, e con ancor più precisione l’uomo che è. “Vivere è una concessione, una sorpresa”.

Dal libro:

Quanto futuro ci hai insegnato.

Mi hai indicato una strada

e poi non era quella, non la mia,

non la tua, eppure in vie

così poco battute

ho visto cosa mi mostravi:

come si tiene la testa alta

e si domanda scusa

come ci si regga in piedi

(anche se questo 14 pieno

di cappotti e di gente che non sa)

senza sostegni, senza fortuna.

*

Tutto quello che ti è cucito sul cuore

tutto il metallo, il ferro arrugginito

il ricamo irregolare lungo il tessuto

del muscolo, tutti i vestiti raccolti

in fondo all’armadio, i medicinali

scaduti, il cappello che hai regalato

a tuo padre, l’inutilità perpetua

di un ottavo di Coppa Italia, i quattro

quarti musicali che non hai mai capito

il tempo tolto all’amico perduto

l’amore (questa parola e non un’altra)

salvo, già salvato, ancora da salvare.

*

Questa cosa me la porto appresso

il precipizio, niente dietro l’angolo

anni, migliaia di metri concedono

la serenità, uno scampo

temporaneo alla morte

una pausa, una presa in giro.

*

Ti telefono da una retroguardia

un metro al di là della linea di confine.

È un maggio di un altro secolo

un mattino bianco e distante

privo di contatto

-non c’è campo –

Piuttosto terra arsa

ci attende un lungo giugno

lampi d’estate di cui avremmo fatto a meno.

Intervista a Gianni Montieri:

La prima sensazione, leggendo “Ampi margini”, è quella di trovarsi di fronte ad un libro che “accoglie”. Tempi, persone, situazioni, luoghi…. Crea un presente nel quale trovano posto diverse e varie realtà. È così? È questa la sua ‘natura’?

È sicuramente un aspetto importante, quello di cui tu parli. In “Ampi margini” c’è una ricerca di un tempo e di uno spazio comune in cui presenze, morti o no, sconosciute o meno, possano viaggiare insieme, tenendo nel pugno memoria e futuro. Se vuoi, un treno con un sacco di fermate o con nessuna fermata.

E il tuo scrivere è ancora di più una tessitura fine, misurata, attenta. Da strumento diventa modo di scrittura, che esprime già da sé un’atmosfera, un perché. In che modo ti confronti – ti sei confrontato – con la scrittura che riempie queste pagine?

Io cerco sempre di trovare una parola che sia precisa e semplice e provo a fare attenzione, a prendermi cura di quello che sto scrivendo. Infatti, per la poesia impiego molto tempo, cambio spesso parole, tolgo aggettivi, vario suoni e punteggiatura, faccio giochi di rimandi, e così via.

Per rispondere alla tua domanda mi sento di dire che questo libro sia fatto di contenuti ma anche della scrittura che è un’arma tagliente e delicata; la misura è quasi tutto, non amo gli eccessi portano via dalle vere intenzioni se non dai significati (che sono meno importanti).

Anche i luoghi sono fondamentali in “Ampi margini”, sono diversi e anche lontani tra loro. Che geografia pensi di aver costruito?

La geografia è una sola che compone una mappa che non vuole esaurirsi. Ogni luogo rimanda a un altro, ma non parliamo solo di posti, il luogo è per me uno stato mentale, sociale, composto da persone e fatti. Si compone di tutto quello che abbiamo imparato e attraversato, il luogo è una specie di zaino che porti sempre con te e dentro ci sono pure le città, le case; ognuna è il posto da cui vieni.

Nel titolo c’è tutto, penso. Perché nel libro sono contenuti tutti i margini di un vissuto, ampi come ogni suo respiro. Mi sbaglio?

“Ampi margini”, riguarda all’inizio i margini di miglioramento di cui ci parlavano a scuola, dimenticandosi quelli di peggioramento. E poi è come dici tu, il margine è il bordo, il confine; l’ampiezza ti dà la possibilità di superarlo, spostarlo. Dentro c’è il vissuto ma poi c’è il tempo a venire.

Un’altra cosa, di cui la tua scrittura è capace, è il trasformare le assenze in presenze. È una necessità? È un desiderio?

Sono entrambe le cose, riguarda un po’ quello che ti ho risposto alla prima domanda. Forse la necessità conta più del desiderio, perché se ritengo importante raccontare una storia allora cerco gli strumenti più idonei per farlo.

E lo strumento è il modo di costruire il verso ed è chi ci metti dentro. Ora non so se a mio padre piacerebbe l’idea di essere diventato uno strumento di poetica, ma forse sì.

Sottotraccia, ma qualche volta in modo più evidente, queste tue poesie dicono di come si è sopravvissuti ad un qualcosa, che è sempre stato un pericolo… Che cosa?

Il posto e gli anni in cui sono nato, quel sud. Il pericolo costante di non avere abbastanza spazio per sognare. Il tremito che viene dall’aver imparato – come scrivo nei testi sul terremoto del 1980 – molto presto la fragilità da cui dipendiamo, dei posti, dei tempi, di noi stessi.

L’America, tramite i suoi autori, è per te un punto di riferimento. Da cosa nasce questa fascinazione? E cosa degli autori, che tu omaggi nel libro, è così influente ed attuale per te?

Sono soprattutto un grande lettore, da sempre. Scrittrici e scrittori nord e sudamericani sono sempre con me, mi accompagnano per passione e per lavoro. Se pregassi, le mie preghiere andrebbero a loro.

Con loro sono in confidenza e sento di poterli usare quando occorre, oppure – come succede nel capitolo Turisti americani – portarli nel cuore di Napoli e farmela raccontare da loro, morti o vivi che siano.

Dallo ‘scappare’ (Giugliano, ma anche Milano mi sembra…) al ‘rimanere’ (Venezia). È questa la dinamica di questo tuo raccontare?

Forse non è mai stato scappare ma soltanto muoversi ogni volta che la vita chiedeva uno scatto in avanti, ho cercato di non sbagliare i tempi e i modi, fino a qui mi pare d’averci preso. Mi interessa raccontare le fasi di una vita, ma che non è mai solo la mia.

Su Venezia mi domando se a lei si possa applicare il rimanere, muovendosi lei di continuo. Quindi forse Venezia ci sposta continuamente da qualche parte, più avanti, più in là. Chissà.

Il calcio è una tua passione profonda. Penso anche al bel libro che hai dedicato ad Iniesta. Cosa accumuna calcio e poesia?

Il campo da gioco delimitato, le regole da conoscere bene per poterle ogni tanto disattenderle. Sapere che conoscere lo schema è importante ma senza estro, senza fantasia non si va da nessuna parte. Il gol cos’è se non il punto messo al posto giusto?

Il dialetto entra veramente poco nel tuo fare poesia, come mai?

Perché è difficile almeno per me, lo conosco benissimo, lo parlo, ma scriverlo è un altro discorso, forse non è ancora il momento. Vedremo, dài.

L’autore:

Gianni Montieri è nato a Giugliano, provincia di Napoli nel 1971. Dopo aver vissuto per molti anni a Milano, adesso vive a Venezia.

Ha pubblicato quattro libri di poesia: “Ampi margini” (Liberaria, marzo 2022), “Le Cose imperfette” (Liberaria, 2019), “Avremo cura” (Zona, 2014) e “Futuro semplice” (2010).

A ottobre 2021 è uscito “Andrés Iniesta, come una danza” (66thand2nd).

Suoi testi sono rintracciabili nei numeri sulla morte (VIXI) e sull’acqua (H2O) della rivista monografica Argo e sui principali siti letterari italiani e nel numero 19 della rivista Versodove.

Ha riscritto la fiaba “Il pifferaio magico” per il volume “Di là dal bosco” (2012); il racconto “La sarta di Herrera” per “Deaths in Venice” (2017).

Sue poesie sono incluse nel volume collettivo “La disarmata” (2014). Nel 2020 ha pubblicato il racconto “Abitava a Santa Chiara” per il numero 2 “La città muta” della rivista monografica Menelique.

Sempre nel 2020 è uscito il racconto “Un futuro di Gianni Rivera”, in “12 storie di sport Per rabbia o per amore”, pubblicato da 66thand2nd con Effe. Nel 2021 è uscito “Voci azzurre” un racconto/reportage su tifo e città nel numero su Napoli di “The Passenger” (iperborea). Nel 2022 è uscito il testo “Come restiamo nel luogo” che accompagna la nuova edizione di “Contro Venezia” di Debray, pubblicata da Wetlands.

Nel 2022 è uscito il testo “Gli occhi di Ottavio Bianchi” per la rivista monografica Takketto.

È stato redattore della rivista monografica Argo. È tra i fondatori del laboratorio di scrittura Squero della parola. Scrive di calcio su Il Napolista.

Collabora con, tra le altre, Il Manifesto, Esquire, minima&moralia, Rivista Undici UltimoUomo e Doppiozero. È redattore di The Florence Review.

Ha un blog dove scrive di libri su Huffington Post. È stato capo redattore del litblog Poetarum Silva per otto anni; è coordinatore artistico del Festival dei matti.

(Gianni Montieri “Ampi margini” pp. 169, 15 euro, Liberaria 2022)

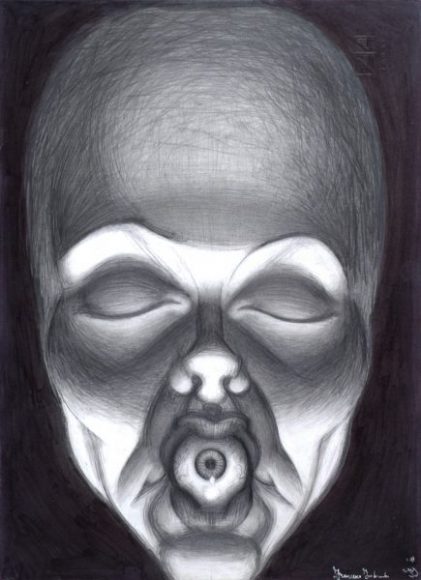

Immagini ————————-

Il silenzio del veggente

Frammenti di un inconscio condiviso

di Francesco Imbimbo

Tempo presente —————————-

Le palpebre di Rilke

Sei testi inediti

di Federico Ielusich

Pietà Rondanini

Pietà, poeta

siamo specchi riflessi,

l’anamorfosi.

I grafemi graffiati

testamento postumo.

Figlio e Madre

dall’utero squarciato

verde sudario

spina, chiodo, martello

“Fiat!”, palmo, scalpello.

L’Io non più nato

sono roccia solcata

utero sacro

speco d’un Tempo cavo

astro d’aspro diaspro.

Roccia di cava

Palmo, compasso e squadra

Cubo perfetto

bianca ierofania

di corpi e di quel Dio.

Ros, Splendor Solis*

“Et in Arcadia Ego”

sicut Adonis

nunc in limine Vitae

hic in limine mortis.

(*Rugiada, Splendore del Sole/ “Anche io in Arcadia”/ come Adone/ ora sulla soglia della vita/ qui sulla soglia della morte.)

*

Corsìe dai incurabils (Haiku te Clausure 2020)

a je pandemìe

-al è un pànic virâl–

zîs incinerâs

Corsia degli incurabili (Haiku del Lockdown 2020)

è pandemia

-un panico virale–

gigli cremati

*

Fernetti – Març 2022 (Haiku te guere)

rombe di cjace

-un popul sôl in fughe-

fueis inte buère

Fernetti – Marzo 2022 (Haiku di guerra)

rombo di caccia

-un popolo solo in fuga-

foglie al vento

*

Viertis – I Dôs Arbui

O cjanti lis voîs dai ćjariesârs florîs,

blancs, brilànts brindìlis a trussin

a la Vite Gnove, ale vite mê

rinovàde, a chést gno tornâ a Me,

a chéstis Gnovis Primevèris.

Primavere – I Due Alberi

Canto le voglie dei ciliegi in fiore,

bianchi, brillanti brindilli brindano

alla Vita Nuova, alla vita mia

rinnovata, a questo mio tornare

a Me, a queste Nuove Primavere.

*

rose duinesi-

le palpebre di Rilke

su sogni altrui.

*

La Pietât – L’Amòur ch’al dissêde

Cjant I

O torni a cjanta vistût di sede e d’amòur

parcè che domàn a si mòur.

O torni a cjantâ pàr l’Amòur Discolç,

pàr la vite dal vuê -Vueit di butà-

pàr la Resòn lâde fûr di mode,

parcè che l’intiessi peraulis ruspîs

al è il privileç dal suicide; pàr l’auriàne scrostade,

lis sflamiantis sfêris dal Sflandôr, il gno cûr

crugnât, sacri e sant cussì soç d’amòur,

il sanpierìn cjalciât, i zardins indorâs

di consolatiòn e lis claustris dal Lusôr,

par lis mês ipotesis di bielece, cheis

incostants salustris di Maravee.

La Pietà – L’Amore che disseta

Canto I

Torno a cantare vestito di seta e d’amore

perché domani si muore.

Torno a cantare per lo Scalzo Amore,

per la vita di oggi, Vuoto a perdere,

per la Ragione passata di moda

perché l’intrecciar ruvide parole

è il privilegio del suicida, per l’ocra scrostata,

gli spiragli fiammeggianti dello Splendore, il mio cuore

morso, sacro e santo, così sconcio d’amore,

i sampietrini calcati, i giardini dorati

della consolazione ed i chiostri della Luce,

per le mie ipotesi di Bellezza, quegli

incostanti sprazzi di Stupore Estatico.

L’autore:

Federico Ielusich (cognome croato/bosniaco – in origine Jelušić) è un poeta ed artista italiano che scrive in lingua italiana e in dialetto friulano, nato nel 1976 a Cividale del Friuli in Italia. Scrive anche haiku.

La sua prima raccolta di poesie intitolata “Il Sentiero delle Magnolie in Fiore” (una selezione di poesie dal 1993 al 2007) è stata pubblicata da L’autore Libri Firenze nel 2007, con prefazione di Lucia Gazzino.

Alcune sue poesie sono state tradotte in inglese, russo, ucraino.

Si interessa anche di trasposizione di poeti stranieri nella lingua italiana e di critica letteraria.

Alcune sue poesie e traduzioni sono state pubblicate su blog e riviste letterarie on-line sia in Italia che all’estero (USA).

Vive a Torreano (Ud).

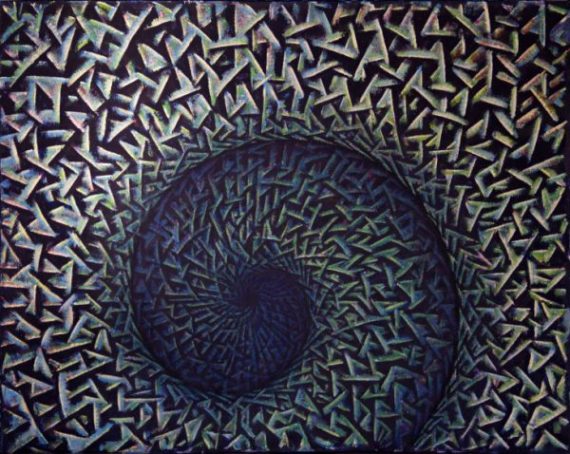

Immagini ————————-

Il ponte

Frammenti di un inconscio condiviso

di Laura Grusovin

Voce d’autore —————————-

C’è una parola che non esiste

Elvira Seminara, “Diavoli di sabbia” e “Leonora Carrington”

di Roberto Lamantea

Immaginate un girotondo di dialoghi, valzer intrecciati di parole, dove il tema vira continuamente, devia verso un particolare visivo, torna sull’argomento principale, si scheggia e devia ancora, passa da un personaggio all’altro, fotografa eventi minimi, briciole di visioni, e dialogo dopo dialogo la trama si costruisce in una maniera che sembra sbilenca per poi scoprire, all’ultima pagina, un’architettura perfetta dove, proprio come un valzer, il tema torna dov’era iniziato.

È la struttura narrativa di “Diavoli di sabbia”, l’ultimo libro di Elvira Seminara, pubblicato da Einaudi come il romanzo precedente, “I segreti del giovedì sera” (2020).

La struttura narrativa è affidata a tredici coppie che si passano il gomitolo in un gioco teatrale a staffetta: AB, BC, CD eccetera (“in ordine di apparizione” titola l’indice: Iris e Rodolfo, Rodolfo e Dora, Dora e Manuela e così via); l’ultima, Rodolfo e Iris, è speculare alla prima, Iris e Rodolfo. I dialoghi sono velocissimi, passano dalla filosofia di vita al dettaglio di un tavolino del bar, allo sguardo prospettico di chi guida un’auto e del passeggero che ha accanto, dando persino, nella scrittura, la sensazione del movimento. Coppie che si formano e si sciolgono, un omicidio continuamente ripetuto in un delirio onirico sino ad agnizioni e rivelazioni che rovesciano la logica di trama e personaggi.

A volte i dialoghi-trottola oscillano tra battute surreali e malinconie e ricordano il miglior Woody Allen, già dall’incipit: “Stanotte è stato bellissimo, l’ho ucciso”.

Lo slogan di lancio in copertina è perfetto: “Un romanzo in forma di girotondo, vorticoso come una giostra”. E la prima bandella: “Dialogo incessante, sempre in relazione con qualcun altro, anelli malfermi e lucidi di un interminabile giro di parole”.

“Diavoli di sabbia”, appunto, quei mulinelli che nel deserto si rincorrono l’un l’altro fino a svanire nell’aria. Momenti topici il dialogo tra Alga e Vanessa, completamente folle (pp. 79-91); la vertiginosa logorrea di Olimpia (p. 117) e, a p. 137: “Ma tu fai sempre così, salti e ti muovi, quando qualcuno parla? – No, a me piace moltissimo ascoltare, e non solo le persone, anche le fontane e il caffè che esce dalla moka. Però se faccio solo una cosa per volta, mi sembra di sprecare vita”.

C’è anche un momento lirico quando, nel dialogo tra Vanessa e Luna (pp. 108-109), affiora una parola in tedesco, Zweisamkeit, la solitudine provata in due: Duitudine. E il “terzo paesaggio”: “L’erba sulle rotaie, gli arbusti fra le macerie […] il paesaggio anarchico e solitario, a dispetto dell’uomo. […] I sassi spostati dal mare, i fiori sui tombini, o nelle crepe di cemento. […] Un bosco in una carcassa d’auto. Era una Panda abbandonata da anni, ai piedi dell’Etna, tutta fiorita”.

Nell’architettura perfetta di questo romanzo c’è anche un’anima lirica. Il 3 aprile 2021 Elvira Seminara ha pubblicato, sul settimanale D, una pagina dedicata agli oggetti, gli oggetti che perdiamo, quelli che buttiamo via quando traslochiamo. Buttarli o tenerli? In ciascuna “cosa” c’è un pezzo della nostra vita, i ricordi: “C’è una parola che non esiste, ma che noi donne conosciamo bene. E sillabiamo sorprese, ogni volta, come se fosse la prima. È una parola che ha dentro il vento e la neve, la libertà e il dubbio. La sventatezza e la malinconia. Questa parola che non esiste è un sentimento misto di paura e slancio, vecchio e nuovo, viltà e misericordia, e nasce davanti a una cosa in bilico, tra il fuori e il dentro. È il senso della soglia”.

Ecco: nella sua apparente allegria, in filigrana, “Diavoli di sabbia” ha questa malinconia. Ma bisogna leggere la trama controluce. Bisogna andare oltre la battuta. Forse c’è anche una solitudine in tanti. I personaggi di “Diavoli di sabbia” si cercano l’un l’altro, si vestono di parole per mascherare la richiesta di un abbraccio, quello che ci salva dalla solitudine in tanti.

Di Elvira Seminara è in libreria, accanto al suo ultimo romanzo, anche un appassionato breve saggio su Leonora Carrington, meravigliosa figura dell’arte e della letteratura del Novecento e del primo decennio di questo secolo, nata nella contea inglese del Lancashire il 6 aprile 1917 e morta in Messico a 94 anni il 25 maggio 2011.

Autrice di romanzi e racconti come “Giù in fondo”, “Il cornetto acustico”, “La debuttante”, “Il latte dei sogni”, in Italia tutti pubblicati da Adelphi, moglie di Max Ernst e figura centrale del surrealismo europeo e messicano (conobbe tutti, da Breton a Jodorowski), a Leonora Carrington, al suo mondo visionario di angeli-dèmoni, che elìde ogni confine tra i generi – ogni cosa è vegetale, animale o pietra, è reale ed è spettro – Elvira Seminara dedica un libro d’amore, un canto, così che girata l’ultima pagina anche il lettore è innamorato di questa figura che attraversa la vita – compresa l’esperienza del manicomio e degli psicofarmaci che le provocano allucinazioni e angosce – in una scia di fuoco e ombra.

“Follia e ragione, terra e cielo, mondo visibile e mondo infero non sono più zone separate. […] Credo che mai, fra tutti i testi, diari o romanzi dedicati alla follia, sia stato descritto con tale verità e immediatezza quel sentimento caotico e fusionale dell’io, che avendo perso ogni confine si sente albero, cane, montagna, ruota dell’auto. [Leonora] vuole perdere il corpo-prigione, il corpo-maschera, il corpo-dolore, il corpo-rifiuto – per dissolversi, purissima, nell’etere” scrive Elvira Seminara.

Ci riesce grazie a quel Paese-teatro che è il Messico, “in cui tutto converge restando in movimento, la cultura Maja e la mitologia celtica, la cabala e la simbologia degli Arcani, le leggende degli Indios e le fiabe spettrali del folclore nordico”.

La lente attraverso cui Leonora guarda il mondo è un prisma, un caleidoscopio, è cannocchiale e microscopio perché in Leonora Carrington ogni dimensione è rovesciata, “è andata su in fondo, o giù in alto, al galoppo, con ali ricucite a mano”.

Intervista a Elvira Seminara:

“Diavoli di sabbia” è un gioco a incastro, un girotondo, un valzer, attraverso una narrazione “a staffetta” che affida la trama esclusivamente ai dialoghi e si conclude, proprio come un valzer, dov’era iniziata. Come è nata l’idea del romanzo e della sua struttura narrativa?

Cercavo il modo migliore per raccontare una storia fatta di tante microstorie, a incastro, inanellate e fluide. Perché è così che vedo la vita, oggi. Con un suo ritmo forsennato e pulviscolare, etilico. Senza più centro, o forza di gravità.

Volevo dare a chi legge il piacere di stare dentro un romanzo da protagonista, mentre la storia si compone. E di giocare coi personaggi, scegliendo il loro destino.

Qual è il tuo metodo di lavoro? Abbozzi una trama generale e i personaggi, ti affidi all’intuizione e al divertimento della scrittura, segui uno schema o giochi con l’improvvisazione? O tutte queste cose insieme?

Amo progettare, con scalette e frecce. Vivo la scrittura come un’artigiana, mi piace la dimensione manuale della scrittura, dall’ideazione al lavoro sulle parole, sul montaggio della frase.

Quando comincio a scrivere non ho tutta la trama in testa, ma ho il disegno generale, i personaggi, la temperatura e soprattutto il punto di vista, che è la cosa più importante. Chi parla e racconta, in questa storia?

Alcuni dialoghi sono surreali, con personaggi che oscillano tra nevrosi, disincanto e vera follia, ma c’è sempre una filigrana umoristica: certi passaggi ricordano l’intonazione tenera e autoironica del miglior Woody Allen: sei d’accordo?

Ho bisogno di ironia, di esercitarla e sentirla nelle cose. È un antidoto alla pesantezza, al gravame della mente. Quel senso ilarotragico della vita, per dirla con Manganelli. O malincomico – per usare un mio neologismo.

Woody Allen? Sì, certo. Mi piace anche il sorriso amaro di Denys Arcand.

Da poco è uscito un altro tuo libro, dedicato alla scrittrice e pittrice Leonora Carrington (1917-2011): come è nato il tuo amore per l’autrice anglo-messicana?

Carrington mi piace tutta: la sua pittura, la scrittura, il suo pensiero e la sua anima. È l’incarnazione del surrealismo, anzi il suo cervello stesso era, organicamente, un dispositivo surrealista.

Non dipingeva la realtà in modo magico, la vedeva e viveva in modo magico. E non ha ancora il posto che merita nella storia dell’arte moderna.

Tu sei una scrittrice, tuo marito Antonio Di Grado è critico, storico letterario e docente universitario, vostra figlia Viola è autrice di romanzi e traduttrice: come si vive in una famiglia di letterati?

Devo completare, per esattezza, il quadro: c’è un’altra figlia, Marta, che fa la psicoterapeuta a Roma. Cioè tratta da un’altra prospettiva le stesse nevrosi e i tic esistenziali, incubi e nodi che maneggiamo noi nella scrittura e nella critica. Narrazioni, esistenze, dialogo.

È lo stesso territorio di indagine e riflessione. Si capisce, non è mai stato semplice e tranquillo, il dialogo in questa officina rumorosa e varia che è casa nostra, ma è così che sappiamo vivere, e così ci siamo alimentati, nel tempo. Criticandoci, consigliandoci, con inquietudine e amore.

(Elvira Seminara “Diavoli di sabbia” pp. 154, 15.50 euro, Einaudi 2022)

(Elvira Seminara “Leonora Carrington – Dea della metamorfosi” pp. 88, 15 euro, Giulio Perrone Editore 2022)

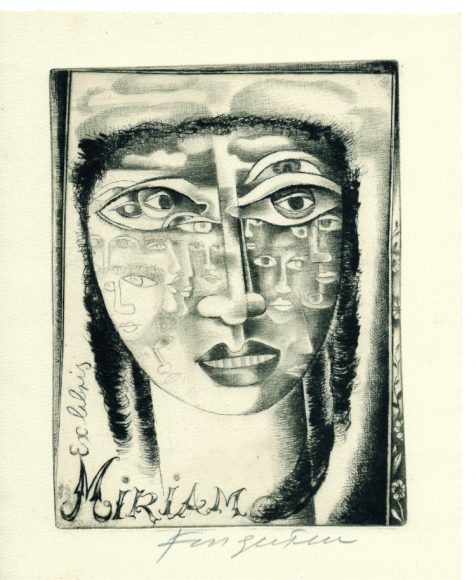

Immagini ————————-

I sogni

Frammenti di un inconscio condiviso

di Pranvera Gilaj

Voce d’autore ————————

Ho sentito un nome fare ritorno

Anna Franceschini, “Pietre da taglio”

di Giovanni Fierro

Non si rimane indifferenti al fare poesia di Anna Franceschini, e ai suoi testi contenuti in “Pietre da taglio”.

Il suo scrivere ha nell’anima l’arte gestuale, con il suo liberare energie interiori e dinamiche che sorprendono.

Il suo fare poesia porta il lettore in un ora e qui dove tutto è spezzato, il ritmo come il respiro, la speranza come l’ipotesi di un futuro. Uno stare, dove trovare “volti doppi specchi/ una autofficina per un grande pesce/ e punte di lame negli occhi”.

Le sue sono pagine dove il presente (anche se risultato di sedimentazione e spinta a ciò che accadrà) è un continuo attrito, un consumarsi che è sempre polvere e detrito.

La sua completa catarsi con il mondo, nel suo momento di rottura, porta forza e fascino al suo scrivere; prezioso nel capire che “l’istante è un mistero che si apre”.

Ed è quello il varco attraverso il quale procedere, per rivoltare il reale, non concedergli tregua, dove “Lo spazio è un interno che non espira”.

Tutto è molto difficile, certo, ma Anna Franceschini non arretra di un centimetro di fronte alle parole che sceglie per raccontare, a cui affida il proprio sguardo, per svelare il proseguire della memoria, ciò che ne resta, con la sorpresa di liberare la tensione di un qualcosa che sta per succedere. Come “gli aerei/ che vorrebbero precipitare/ tutto è imminente”.

E con il gestuale del suo scrivere, l’autrice trova un incastonarsi di tempi e di luoghi, a sorprendere sempre l’attenzione di chi li vive, perché “Ho portato anche il cibo/ ho portato come dovessi/ ho portato vesti e abitudini”, quando hai imparato che “il bisogno accrescerà il veleno/ sarai compressa dal desiderio”.

“Pietre da taglio” è un luogo dove a volte manca l’aria, il respiro si fa difficile, dove il corpo è protagonista e necessaria appartenenza, dove “l’acqua cede e si richiude il bene”. Questo libro diventa così un’esperienza da vivere, con la poesia strumento necessario per misurare la temperatura di ogni esistenza.

Sì, Anna Franceschini ci dice che qualcosa ha trovato la spaccatura di questa nostra realtà, in questa società dove qualcosa ha ceduto, per permettere queste visioni e queste percezioni.

Eppure, tutto è assolutamente vero fra voragini e frammenti, dove prima di tutto è sempre importante riconoscersi, “Chi non è libero non dovrebbe chiamarsi: si dovrebbe scegliere il nome, invece di trovarsi dentro alle cose ed escogitare modi per uscirne”.

“Pietre da taglio” scioglie il groviglio del vivere odierno, lo individua e lo esplora, non ne ha paura. Lo sfida.

Anche a costo di accettare che è “polvere di roccia questo ripetere l’abbandono”. Ogni giorno, da capo.

Dal libro:

Rimetti i vertici alle pareti numera le parti

se è madre un io dentro la carne

e di lui resta ambiguo perde il segno

Sabbia attorno il lago

nel vuoto non entro è risolto

dovevo pagare perché dicessi

nello specchio la visione

l’apparenza incolta la distanza

la morte perpendicolare di riflesso

*

Si stava in cerchio si parlava una alla volta anche di sé

una radio rotta ripeteva un verso in più

un organo una mano le braccia un pezzo senza voce

la testa in rapporto di vertigini con il corpo

una giostra a cui erano appese tante sfere

girava sbattevano l’una contro l’altra

disintegrandosi

*

C’è stata una settimana di incerto

un rimestio della prima conoscenza

una lontananza d’odio

Il vuoto scavato dietro la maschera

il gesto mancato

Andarsene come a ricominciare subito

non hai voce per dirlo non hai casa

senza nulla di scritto

esiste solo la tua roba da spostare

Ho portato anche il cibo

ho portato come dovessi

ho portato vesti e abitudini

*

Tutto si dispiega appartiene

ho sentito un nome fare ritorno

tutti gli anni nell’aria d’oro.

Il ghiaccio si imprime nell’onda

lo sguardo una sponda che non infrange

l’acqua cede e si richiude il bene

*

Il centro protetto

I

Nella casa dell’infanzia le pareti non erano mai

abbastanza spesse da stare da soli. La stanza era chiusa.

Loro ci spingevano via, quando noi volevamo uscire.

Avevano ammassato giochi ai lati che ci chiudevano:

ci inoltravamo tra le bambole di pezza, il binario di un

trenino, l’affaccendarsi delle macchinine elettriche, il

perdurare delle musiche dei carillon. Immaginavamo

di essere adulti, se mai ci saremmo arrivati a esserlo

davvero, acconciando i capelli come fanno le madri,

prima di uscire per andare al lavoro. Delle femmine

era la bellezza, dei maschi l’abilità e l’ingegno, ma

forse qualcosa si poteva cambiare. Ricreavamo le

utilità del mondo, renderci utili era da adulti; mentre

noi avevamo solo bisogni da nascondere, che, se ce li

prendevano, eravamo poi in balia di forze sconosciute

tali da non sapere più di esistere.

Intervista ad Anna Franceschini:

Stare in queste pagine è (anche) l’accorgersi di incontrare un presente dove tutto (ritmo, respiro, presenza, futuro) è spezzato. Ma anche diviso e separato. Cosa riesce allora a tenere assieme le poesie contenute in “Pietre da taglio”?

La mia scrittura nasce dalla diaristica, da pensieri e immagini, spesso oniriche, che si trovano prive di ordine e cronologia, in uno stato di separazione, divisione sul nascere.

Maneggio la scrittura come materia senza luogo, priva di temporalità, la lascio risiedere in un enigmatico magazzino creativo, un ripostiglio della memoria dal quale attingo. La mia ricerca parte da qui.

Dopo avviene l’immersione nel testo, la composizione, il lavoro sull’esperienza celata dall’immagine e la restituzione sulla pagina di un mondo altro che è astrazione del reale.

I miei testi delineano spesso un attraversamento delle origini, di luoghi poco decifrabili, di stati psichici, corporei dove assumo posizioni diverse nel testo ricorrendo a nascondimenti, sovrapponendomi e scomparendo.

Non credo di situare la poesia in un presente, penso di ricreare uno spazio fatto di immagini archetipiche che depuro da qualsiasi eccesso interpretativo per ricondurle al mistero, ad un luogo vivo, apparentemente incontrollato, ma che vuole spingersi verso un discorso compiuto.

Ho cercato di legare le poesie l’una all’altra, per associazione, come distesa sul lettino di uno psicanalista nel ruolo di paziente e di medico: la rappresentazione della fragilità, del potere nelle varie sfaccettature, dell’autorità, dell’istituzione, del controllo e, infine, della coscienza.

Provo ad aumentare l’intensità chiudendo gli spazi, la possibilità di fuga, le immagini si richiamano facendo divergere i punti di riferimento nei testi poetici che declinano in una prosa poetica che amplia il racconto che è racconto di una caduta.

È un libro che si muove in diverse dimensioni; perché allo stesso tempo si vive anche un continuo attrito, un consumarsi che però non è mai scintilla, ma sempre polvere e detrito. Può essere così?

Ritornando a quanto detto prima, il discorso compiuto penso sia una ricerca destinata al fallimento, per questo la metafora della polvere e del detrito, i frammenti, le spezzature, la rottura. Cos’è la scintilla? La comprensione di un evento, un’intuizione, un’interpretazione che non sono date nel testo. Per questo non è mai scintilla.

Le dimensioni nelle quali si muovono i miei personaggi ombra, quasi inumani e nello stesso tempo tanto fragili e umanissimi, sono spazi che oltrepassano la tridimensionalità, fuoriescono, bruciano, divelgono.

Ho creato una trama di immagini che spingono per fuoriuscire da un ipotetico quadro, anche dalla forma. Sono ombre di qualcos’altro, visioni di riflesso, illusioni.

Ogni testo porta a capovolgimenti, l’interno e l’esterno si confondono e questo attrito fisico, claustrofobico, pervade perché la parola non soddisfa il senso. È una parola che si deve far vedere attraverso immagini, imbrigliata in scene ripetute e circolari.

La polvere e il detrito sono amalgamate, costrette in un’unica materia, pesante, tagliente: la pietra.

Le pagine di “Pietre da taglio” sono forse tutto ciò che resta? Come fossero la cenere di un fuoco passato, il dolore dopo la rottura di un osso, il senso di vuoto quando è certa la mancanza di un possibile futuro?

Le pagine di “Pietre da taglio” sono una via, una risultante di forze, una parte restante. Non credo che un libro sia mai finito, giunge sempre a una sensazione di sospensione. Rimane un’amara sospensione in questa deprivazione violenta della fine perché non vi è conclusione.

La fine, la realtà e l’interezza appartengono alla cronaca che sia veritiera e corrispondente alla realtà o che non lo sia affatto. Il passato non è una cronaca, è un crogiuolo di giorni anche dolorosi, di tagli e rotture che permangono in un continuo movimento trasformativo.

Scrivo di avvenimenti avvenuti, ascoltati, vissuti in prima persona, oppure attraverso un racconto che sia riuscito a confondermi a tal punto da poter essere chiunque.

Percepisco quando scrivo la presenza di un mondo altro, infero anche, che ha connotazioni incerte. Non mi oriento nel tempo e nello spazio, la mia capacità interpretativa di fatti e situazioni non è oggetto della mia scrittura, serve solo ad oggettivare le immagini, farle muovere, coordinarle.

Riattraverso continuamente i sensi di vuoto, le strabordanti capacità delle immagini di sovrastare. La mia pagina non è viva, è uno spazio vivo, ma non appartiene a una vita che può respirare.

Ci sono tante presenze umane. In primis della voce narrante, e poi la presenza di bambini, adulti, anziani. Come a dire che ciò che scrivi in “Pietre da taglio” ha bisogno del ‘corpo’, dei ‘corpi’. Per quale motivo? Se è così….

Penso che sia necessario mettersi nel testo, in tutte le modalità, attraverso le capacità di azione che si hanno a disposizione. Intendo a livello intellettuale, fisico, psichico, conscio e inconscio. Quindi anche con il corpo che è la nostra resistenza alla morte e il veicolo attraverso il quale comunichiamo, diamo prova di esistenza.

La scrittura è un processo corporeo, fisico. La parola vive un attraversamento interno, la si sente negli organi, bruciare, accarezzare.

Il corpo è un elemento fondamentale per me: è stato estromesso dalla realtà, dalla storia, dalla cronaca. È stato male interpretato, frainteso.

Il corpo della donna è un corpo rivolto all’interno, deteriorato, privato di un luogo di appartenenza sicuro, oggettivato.

I miei personaggi sono corpi fragili, esposti, non si riconoscono in un’identità definita, rinunciano ai nomi, si eclissano, riappaiono. Sono ridotti ad una condizione spettrale, resi impotenti dal costrutto sociale, emarginati, silenti, violati.

La mia voce è una voce spezzata, incespicante, a volte, soggetta a una tirannia del suono. Esiste un tiranno che mastica costantemente parole inespresse, da portare alla luce sempre a rischio di una dissolvenza.

La parola non fluisce nel testo, l’immagine la ingloba, lei si dimena per diventare testo poetico, per realizzarsi.

Sì, questo libro si muove in più dimensioni. Perché riesce anche a legare tra loro tempi diversi e luoghi diversi; creando così un presente condiviso che sorprende sempre… riuscendo anche a rivoltare il reale, a scardinarne la percezione più normale e consolatoria…. È ciò che deve fare la poesia?

La presenza di più dimensioni, di temporalità diverse serve a creare uno spazio di rottura, liminale che metta in luce i rapporti di potere e costrizione che creano una pressione sul linguaggio e sulla possibilità di narrare. Un impedimento che è una crisi di concetti e di esistenza.

È stata una ricerca che ho condotto sulle parole e sulle immagini per spingermi verso una riappropriazione degli spazi, ripensando al corpo, ai luoghi, ai tempi, alla luce di questi ingombri scomodi ereditati.

Forse è questo il discorso su un presente storico condiviso che tento di scardinare nella percezione di normalità illusoria che viene servita, cerco di prendermi carico di una sorta di alienazione indotta, storicamente mal celata, che serpeggia e riaffiora nella scrittura come un incubo.

Il reale deve essere rivoltato, lo si deve osservare da posizioni diverse, scardinando le credenze che ce lo rendono compatto e definitivo quando, invece, non ha nulla di così certo e consolatorio.

La scrittura, la poesia, riprendendo da bell hooks è una lotta per riprendere possesso di sé, mantenere una memoria, riconoscersi senza accettare rimozioni che riporterebbero ad una strada segnata.

E non è per niente accondiscendente. A volte manca l’aria, il respiro si fa difficile… è così?

Sì, l’intento è proprio quello di ricreare un’impossibilità di respiro, una chiusura che possa cingere fino a sentirsi costretti in una morsa. La percezione è sicuramente claustrofobica.

Non è accondiscendente, forse è anche respingente come scrittura, può sconvolgere, sicuramente non rincorre il lettore, lo sconquassa.

Di certo, per permettere a queste tue visioni di prendere forma, di essere viste e scritte, qualcosa della crosta/tensione/silenzio che le celava ha ceduto, qualcosa si è aperto. Ma che cosa? E in che modo?

È stata una apertura graduale. I testi appartengono ad un arco di vita lungo, sono stati rielaborati, rivissuti, riscritti più volte. Volevo attraversare alcune tematiche in profondità, toccando tutte le nervature, scontrandomi con ciò che ritenevo indicibile e con le possibilità della lingua di rappresentare.

Il mio progetto si è schiuso totalmente grazie alla lettura di alcune persone stimate e all’esperimento di sentire le poesie attraverso la mia voce in un contesto pubblico.

È un’esperienza diversa rispetto alla lettura intima di un testo, si ha un riverbero intenso, un ritorno emozionale che rende viva la scrittura attraverso il corpo.

Sentire i testi in uno spazio condiviso ha dato fiducia e presenza alla mia volontà poetica, così come il poter donare i testi ricevendone un’accoglienza e un’attenzione critica.

L’autrice:

Anna Franceschini è nata a Bologna, dove vive. Si occupa dell’organizzazione di eventi culturali a livello cittadino.

Fa parte della redazione della rivista “Le voci della luna” (Sasso Marconi). Suoi testi e saggi sono stati pubblicati su lit-blog e riviste letterarie.

Nel 2017 ha partecipato alla rassegna di scritture di ricerca Riassunto di ottobre, a cura di Sergio Rotino e Marco Giovenale.

Dal 2018 è fra le organizzatrici della rassegna di poesia “Una come lei”, in collaborazione con la Biblioteca italiana delle donne di Bologna.

Sempre nel 2018 vince la XVI edizione del Premio letterario “Anna Osti” per la silloge inedita.

Nel 2019 è fra gli ospiti dei festival Bologna in Lettere e Poesia Festival di Modena. Nel 2021 ha partecipato a RicercaBO, laboratorio di scritture di ricerca a cura di Renato Barilli, Niva Lorenzini, Gabriele Pedullà.

(Anna Franceschini “Pietre da taglio” pp. 78, 10 euro, collana Rosada poesia, Kurumuny edizioni 2022)

Immagini ————————-

Sogno di una notte d’estate

Frammenti di un inconscio condiviso

di Genti Tavanxhiu

Libroelibro —————————

Valerio Curcio, “Il calcio secondo Pasolini”

di Laura Mautone

La passione per il calcio accomuna Pier Paolo Pasolini e l’autore di questo interessante saggio, il giornalista Valerio Curcio, anche se in due epoche e per due squadre diverse: il mitico Bologna degli anni Trenta e Quaranta e la Roma di oggi.

Ed è la stessa passione che ha fatto sì che Curcio studiasse quello che nell’introduzione definisce il binomio suggestivo tra Pasolini e il calcio. La ricostruzione di questa relazione si articola in cinque agili, brevi capitoli: il tifoso, il calciatore, il narratore, il cronista, l’intellettuale.

Il testo è corredato poi di fotografie in bianco e nero, che danno un´immagine anche intima della passione dello scrittore per il pallone, da due interviste di Pasolini e una conversazione con Dacia Maraini.

In questo periodo di celebrazioni dell’icona pop Pasolini, diciamo che non poteva mancare anche il riferimento al calcio, anche se più Pasolini viene celebrato ufficialmente e sui Social, meno viene letto. Curcio afferma che il calcio di Pasolini è quello vero, sporco di polvere e sudore, giocato con i ragazzi di borgata, come racconta in “Poesia in forma di rosa”, Pietro II, quando, mentre passava in macchina a Monteverde, gli gridavano: “Fèrmete, a Pa’, dà du’carci co’nnoi!” o nel romanzo “Una vita violenta”.

Il libro ha il merito di descrivere in modo leggero e tuttavia preciso i contorni di questa passione e alcuni aneddoti interessanti, come quella volta in cui le due troupe di Salò e Novecento si ritrovano a girare a Parma l’una accanto all’altra e, conoscendo la passione dello scrittore e l’acerrima rivalità con Bernardo Bertolucci, l’amica Laura Betti decide di organizzare una partita. In teoria la partita doveva servire per riappacificarli, purtroppo non fu così, anche per alcune scorrettezze del regista di Novecento.

Quella che doveva essere un’innocente partita di pallone diventa uno scontro di classe tra le due troupe con budget diversi: la casa di produzione era la stessa, la PEA, ma Salò non aveva a disposizione grandi risorse economiche, mentre Novecento sì.

A testimonianza della serietà di ciò che era in gioco Pasolini si presentò con la divisa del Bologna e Bertolucci fece addirittura confezionare dalla costumista del film delle divise con calzettoni psichedelici che avrebbero dovuto mettere in difficoltà la squadra avversaria.

Non si fermò qui: mentre la squadra di Pasolini era effettivamente composta da macchinisti, attrezzisti, ecc. che lavoravano al film, Bertolucci assunse come comparse quel giorno dei giocatori delle giovanili del Parma e tra essi addirittura quello che, allora giovanissimo, sarebbe poi diventato Carlo Ancelotti.

La partita venne ovviamente vinta dalla squadra di Novecento per 5 a 3, ma Bertolucci, per aumentare lo smacco, forse, raccontava sempre che avevano vinto 19 a 13. Pasolini uscì dal campo imbestialito dopo un fallo pesante, erano state date istruzioni precise per marcarlo stretto.

Se conosciamo oggi la Nazionale cantanti, però, ecco, un po’ lo dobbiamo anche a Pier Paolo Pasolini, che nel 1966 contribuì insieme a Ninetto Davoli e Franco Citti a fondarla.

Pasolini, ala sinistra con la maglietta con il numero 11 sulla schiena, campeggia agguerrito in alcune fotografie. Non mancava mai a quelle partite: si sottoponeva a viaggi faticosissimi, per esserci, anche quando era all’estero sul set. Quell’amore per i corpi tesi e in movimento, l’analisi del linguaggio e delle strutture del calcio, attraverso i suoi scritti, come un linguaggio con i suoi poeti e prosatori vi stupiranno.

Il tifo è una malattia giovanile che dura tutta la vita.

Pier Paolo Pasolini in “Giulio Crosti, Il principe Monzon alla corte di Pasolini”, in “Paese Sera”, 4 febbraio 1973, pagina 16:

L’interpretazione del calcio come rito sacro e il saggio sulla “linguistica del pallone” aprirono una nuova strada alla considerazione dello sport da parte del mondo della cultura. Un intellettuale militante aveva fatto dell’evasione calcistica il proprio pane quotidiano, in ogni sua manifestazione possibile, e ora si spingeva anche a farne un’analisi meticolosa dal punto di vista sociale. Non era più il poeta “a cui piace giocare a calcio”, ma un acuto osservatore del costume della società italiana che identificava la partita allo stadio come ultima rappresentazione sacra possibile, a dispetto della messa, del teatro e del cinema. Pasolini aprì una breccia, anche se lo seguirono in pochi.

(Valerio Curcio “Il calcio secondo Pasolini” pp. 108, 16 euro, Aliberti 2018)

Immagini ————————-

Le parole mute

Frammenti di un inconscio condiviso

di Flavio Riz

Margini. Di poesia ed altro ———————————

Volere che non vogliamo

Franca Alaimo, “7 poemetti”

di Roberto Lamantea

Ci sono libri di poesie che sembrano libri di fiabe, libri di fiabe che sembrano libri di poesie, frammenti lirici che respirano come poemi antichi, prosa che canta. I registri della letteratura non sono rigidi, così dei versi possono essere secchi e narrativi come articoli di cronaca su un giornale, o snodarsi persino come un’indagine di polizia – “Il disperso” di Maurizio Cucchi – o sconfinare nell’aforisma, nei frammenti di diario; essere visione, incanto su un mondo altro, anche ai confini del gotico o dell’horror metafisico – “Demi-monde” di Silvia Righi. Questo gioco può continuare all’infinito.

Ma è raro che la poesia italiana sia figlia diretta del grande simbolismo ottocentesco, o delle prospettive sghembe dell’espressionismo (anche cinematografico).

Il nuovo libro di Franca Alaimo, “7 poemetti” (Interno Libri), ha solo 76 pagine ma richiede un tempo di lettura lungo e chiama la rilettura. Poesie tra la fiaba e la visione, questi versi graffiano il visibile, eredi della grande poesia simbolista e surrealista: poesia della metamorfosi, tra logica e sogno. Vedi “Epifanie di gioia”: “Vengono sempre gli dei se invocati,/ talvolta sotto forma di animali miti,/ che annusano con i musi umidi e pietosi/ i pochi centimetri tra la gola e il coltello”.

Ma l’intonazione è classica: due versi come “Quanto grande è la notte che guarda/ con occhi stellati l’oblio dei dormienti!” richiamano Hölderlin e la lirica greca, come “Epifanie di gioia”, che apre la silloge.

Il senso del tempo e dell’eterno ritorno, del vuoto/assenza che si rovescia in pieno/presenza e viceversa richiamano l’Eliot dei “Quattro quartetti” (che hanno ispirato ad Antonio Prete il titolo “Tutto è sempre ora”): “Il tempo non esiste”, e uno dei frammenti avverte che “la memoria è il futuro del passato”.

Si legga uno dei testi più belli in assoluto, emozionante, forse tra i più belli di sempre, quasi un salmo, “Il vuoto è pieno”, dedicato a tre amici suicidi, dove l’autrice interroga direttamente Dio: “E Tu, nel guardarli così rovinati dal dolore,/ dimmi, Tu, hai pianto?”. Il tema del suicidio torna anche nei “Frammenti”. Giovanna Rosadini, autrice e critica dalle antenne sensibilissime, accosta la poesia di Franca Alaimo ad autori come Milo De Angelis (“Linea intera, linea spezzata”) o Niccolò Nisivoccia (“Quasi una cosmologia”, che con Alaimo ha un’affine sensiblerie).

“7 poemetti” comprende sette liriche lunghe nella prima parte del libro e 50 “Frammenti”, in genere due per pagina, nella seconda sezione. Soprattutto le prose liriche dei “Frammenti” rinviano a Bonnefoy, l’immenso poeta francese di Movimento e immobilità di Douve che Franca Alaimo cita esplicitamente in “La Rosa”: “Ogni rosa ripete l’eterno stupore della vita. Nessuna sarà mai eguale all’altra già sfiorita, né a quella che verrà. Ogni rosa cerca l’assoluto nel Nome. È nel per sempre – come scrive Bonnefoy – dell’effimero fiore che la Rosa nasce e mai morirà” (la Rosa naturalmente rinvia anche alla Mistica e alla poesia medievale).

La scrittura di Franca Alaimo ha un’affinità profonda anche con autori come Char e Blanchot: “O tempo delle parole, parole del tempo, tempo del silenzio. Silenzio del tempo senza tempo”, mentre uno dei frammenti ribadisce: “Il tempo non esiste”.

A lettura conclusa, possiamo riaprirlo dove vogliamo, questo piccolo libro: ed ecco gli dei che guardano “con occhi vegetali”; ecco il sogno della poesia: “Creare un verso solo. Così bello da bastare a tutte le domande”. L’ “Illimite”: “Puoi immaginare un luogo dove tutti i confini sono slabbrati? Dove, allungando la mano, ti accorgi che non c’è un punto sia pure lontano in cui si ferma la corsa dell’anima?”.

Dal libro:

Il vuoto è pieno

[…]

Tutto sogna quando cade:

i rami sull’erba, i nidi dai rami,

le piume dai nidi così leggere,

leggere più dell’aria.

Tutto sta in ascolto di qualcosa,

più lontano, che piange o che canta:

c’è sempre qualcosa o qualcuno

che piange o che canta

mentre se ne va.

[…]

Chi come un passero sa volteggiare

intorno alla grazia

senza rivelarla del tutto?

Chi come lui conosce la pena del canto?

In questo, in questo istante

non c’è nulla da ascoltare.

Non un soffio di vento.

Immobilità senza schianti.

Sono viva?

Ed è vero il mio corpo?

E questo luogo esiste o

è un’idea, un evento onirico,

così come tutte le cose là fuori?

Dove siamo, Dio?

Perché

Che cosa vogliamo tu da me, io da te,

se non immaginarci,

se non credere di esserci necessari?

[…]

I miei amici che scelsero la morte,

cosa trovarono?

Ti strinsero le mani?

E Tu, nel guardarli così rovinati dal dolore,

dimmi, Tu, hai pianto?

Che tutto ciò che è non è

– rispondi –

che è ancora, sarà ancora:

i pianeti girano nel vuoto,

le galassie cadono nel vuoto,

la materia si espande nel vuoto

e il vuoto diventa pieno.

Un pulviscolo lento scrive sull’aria

una scrittura indecifrabile

con le dita di un serafino.

Le lettere sacre sfavillano troppo

per essere lette;

e noi le chiamiamo destino,

volere che non vogliamo,

volere a cui ubbidire

poiché nulla di noi sappiamo.

Se solo potessimo abbracciare

o toccare nel nuovo bocciolo della rosa

quelli che già sbocciarono,

così come il tiglio che sa,

mentre piange il suo pianto bianco,

d’avere già pianto,

e aspetta con pazienza di fiorire.

Tutto ricomincerà

quando mi avrete riconosciuta

come il canto dell’allodola al mattino.

[…]

L’autrice:

Franca Alaimo è nata nel 1947 a Palermo, dove vive. Esordisce come poeta nel 1989 con “Impossibile luna” (Antigruppo siciliano). Tra le sue raccolte più recenti “Amori, Amore” (2009, La Lampada di Aladino-The Lamp Art Edition), “7 poesie” (2011, Il Bisonte), “Alejandra es aquí” (2010, Editoriadeloimposible), “Sempre di te amorosa” (2013, LietoColle), “Come ninfee” (2015, Girovaghe dell’Anima), “Traslochi” (LietoColle 2016), “Elogi” (Ladolfi 2018), “Oltre il bordo” (Macabor 2020), “Sacro cuore” (Ladolfi 2020), l’antologia “Fil rouge” (2015, CFR) e “Sorsi” (2015, e-book La Recherche).

Con il romanzo breve “L’uovo dell’incoronazione” (2001, Serarcangeli) esordisce nella narrativa, quindi pubblica altri due romanzi: “Vite ordinarie” (Ladolfi 2019) e “La gondola dei folli” (2020, SpazioCultura).

Ha tradotto le raccolte di Peter Russell “Le lunghe ombre della sera” (Il foglio letterario) e “Vivere la morte” (Paideia).

(Franca Alaimo “7 poemetti” pp. 76, 12 euro, Interno Libri 2022)

Immagini ————————-

La saggezza in risposta alla follia

Frammenti di un inconscio condiviso

di Vera Elvira Mauri

Voce d’autore ————————–

Gli occhi per dire che non è altrove

Alessandro Burrone, “La sete, il sonno”

di Giovanni Fierro

Si scopre piano piano lo scrivere di Alessandro Burrone. Ma il suo mostrarsi è un qualcosa che poi diventa un punto di non ritorno, uno stare dentro l’intensità che anima le sue poesie, e che fa di questa sua nuova raccolta “La sete, il sonno” una continua sorpresa espressiva.

Testi scritti negli ultimi tre anni, che vanno a comporre un mosaico emotivo che sconfina nell’appartenenza ad una riflessione su poesia e scrittura, di quando “vorrei scrivere qualcosa che sia/ bello solamente la prima volta/ che si legge, e che non regge/ ad una seconda lettura”, ma si è ben consci del pericolo, di come “le parole sole/ deragliano/ nel fumo e/ investono me”. Tutto “La sete, il sonno” è questo continuo confrontarsi con la radice e il mistero della scrittura.

E questo continuo movimento di pensiero ed accadimento, è “un battito/ di passi che vanno/ non sanno dove, però/ insieme”.

Alessandro Burrone sa anche bene che “anche la caduta è un verso/ la fine un punto in fondo/ a una frase. Chiedere aiuto/ alle persone scintille/ del sole sul mare quieto”.

In queste pagine la prima persona si confronta con il mondo, trova misura di se stessa, si mette al centro di ogni perché, si muove incontro alle domande, non le scansa, anzi.

È bello trovare in questo suo fare poesia la fiducia che si deve alle parole, di quando si va a capo assieme a loro, si inizia sempre un nuovo dire e ci si affida completamente, senza alcuna riserva.

Questo totale donarsi alla poesia è il gesto più naturale che Burrone sembra indicarci; allo stesso momento creazione di bellezza e attenta diagnosi del proprio stare al mondo: “forse ero nato per scrivere/ poi sono andato a studiare/ per anni per anni per anni/ ma studiare non è scrivere/ scrivere è scrivere. Punto”.

Perché di certo non c’è nulla, se non lo scrivere, che si mostra nella sua naturale essenza di creatura spontanea e necessaria.

È questo l’ambito in cui Alessandro Burrone lascia il segno, come ogni vita vorrebbe fare con il corpo che la ospita, con “gli occhi/ per dire/ che non è altrove”.

Dal libro:

È meglio avere davanti a sé

una pagina bianca. Sporcarla

il meno possibile. Ascoltarla,

scrivere solo quel che suggerisce

ma non toccarla se tace

quando nulla ti

dice. Potessi

fermarmi prima del disastro,

del verso sbagliato o della parola

di troppo. Potessi

non alzarmi dalla sedia

esausto, fare un respiro più lungo

trovare la vita.

*

Quella persona

Dopo aver a lungo vissuto,

ti accorgerai di non aver vissuto

un giorno

seduto mentre sgranchisci

le braccia e i piedi

ancora in pigiama,

e fissi un punto vuoto

nei pressi della finestra.

Te ne accorgerai.

Vorrai alzarti e toglierti

di dosso quello strato pesante,

quella zavorra di anni,

di sedute e stanchezza

la polvere del torpore.

Che so, mettere a posto

la stanza; partire

ripartire da qualche oggetto

che si ha intorno, spostare

una penna o un libro

qualche vestito;

scendere e salutare

quella persona.

*

Adesso comincio a capire

che non devo dare niente

che sono già dato,

che il mio prendere è già un dare

il mio dare un aver già preso,

il mio movimento

un ritornare.

*

Lontani

[…]

XV

E se stessimo meglio soli

così come siamo

senza inseguire alcun

altro sogno distante,

un altro a cui tendere

da aspettare ancora

con cui programmare le giornate

sperare in un futuro che

non ci aspetta

perché è già qui?

Intervista ad Alessandro Burrone:

“La sete, il sonno” è anche un momento di riflessione sulla scrittura. A quali considerazioni, riguardo a questo, ha portato una volta finito?

Grazie per la domanda, anche se la risposta non può che essere ancora aperta.

Da una parte, c’è sicuramente il confronto con la prosa o la scrittura cosiddetta narrativa, di fiction. L’approfondimento della poesia, infatti, è per me piuttosto recente, men che meno quella contemporanea. Forse ciò che mi ha portato ad essa, è stata la realizzazione nel tempo che, a dire il vero, una storia può essere racchiusa in un aforisma brevissimo, una scena banale o quotidiana; insomma, che la poesia spesso possiamo trovarla lì dove non ce l’aspettiamo (mi ha colpito a proposito la lettura recente della prosa poetica di Giampiero Neri, in particolare “Piazza Libia”, edito da Ares, che ruota tutto intorno a questo singolo piazzale milanese e ai personaggi che lo animano; o, più indietro nel tempo, le “Cento pagine” di poesia di Papini.

Un’altra inerente è la possibilità di esplorare forme di scrittura prima mai esperimentate, e più consone a un certo periodo o esigenza momentanea, com’è stato per me, in questi due anni, col verso libero. Che, devo dire, ha sorpreso anche me.

Forse è proprio questa la scoperta – in fondo, scrivere è anche avere a che fare con la parte meno conosciuta di noi stessi.

Tutto il libro è immerso in un senso di precarietà… che solo lo scrivere, e la poesia in particolare, riesce a riscattare e a farlo diventare un’appartenenza che ha a che fare con la bellezza. È così?

Trovo molto bello questo modo di metterla. A proposito ho citato in esergo alle note in fondo al libro delle considerazioni del celebre scrittore cinese dello scorso secolo, Lu Xun, che mi sono rimaste impresse:

“Quando l’uomo si sente solo, può creare; liberato dalla solitudine, non crea, non ha più oggetto da amare. La creazione ha infine radice nell’amore.”

Quindi scrivere ha a che fare con questo senso di mancanza e precarietà, e attraverso di essa una ricerca di uscita dalla solitudine. E la poesia stessa può essere quel luogo dove la precarietà è infine la condizione normale, un tentativo di perdersi completamente nella pagina, con questi salti che si fanno tra un verso e l’altro, l’appendersi a un significato o al suono di una parola, rompere gli schemi del linguaggio a cui siamo abituati. Esercizi di abbandono, fiducia.

Forse un’appartenenza che, non pretende nulla da noi, se non, semplicemente, tutto noi stessi?

Comunque, il cerchio potrebbe chiudersi se penso che proprio grazie ad essa, ho potuto e posso fare incontri belli e inattesi. Come nel caso di questa intervista, o in quello di Alessandro Ramberti, direttore di Fara Editore, senza il quale la raccolta sarebbe inimmaginabile.

Oppure proseguire avventure già cominciate, com’è stato per l’autore della prefazione, Stefano Vergano, a cui va altrettanto la mia gratitudine.

Scrivere è curare?

Come dicevo, scrivere a me sembra, più spesso, un mettere le mani sulla ferita. La pagina bianca non dà certo soluzioni facili, e ci ributta sempre indietro, sempre su di noi. È un continuo ricercare, senza posa.

Se poi, questo mettere le mani lì dove siamo probabilmente più fragili o vulnerabili (mi chiedo se chi scrive, chi arriva qui, non abbia anche talvolta un qualche conto in sospeso nel proprio quotidiano?) dia la possibilità anche di curarle, non dev’essere un fatto automatico; forse, potremmo dire, è una specie di arte di non avere paura di esporle, lasciarle all’aria. Ma lo dico sommessamente, perché la risposta non è affatto facile…

Certo, bisogna dire che la letteratura e la vita si intrecciano in modi inaspettati, e può essere che la cura da una parte possa spingerci ad una cura maggiore dall’altra, e viceversa. Rimango ad ogni modo convinto che l’arte abbia una valenza etica.

Una cosa molto bella, già a partire dal titolo, è questo bisogno e desiderio di semplicità. Che ovviamente non significa facilità; ma mi sembra che ogni pagina sia alimentata dalla volontà di riportare le cose a se stesse, affidarle al proprio significato. Mi sbaglio?

Direi di no, tutt’altro. L’intera raccolta è stata scritta innanzitutto per una mia esigenza, proprio come dici, di ritrovare una specie di ordine dentro di me, in un periodo di continui cambiamenti e contrassegnato dall’indecisione. In questo senso fissare alcune composizioni, o citazioni da libri letti man mano, è stato di aiuto.

E così è stato con il titolo, ispirato da un passaggio di un romanzo della Nèmirovsky, che da subito mi ha detto qualche cosa di più profondo del periodo che stavo passando di quanto avessi mai potuto dire io stesso.

Passiamo gran parte delle nostre giornate immersi fra informazioni che provengono da fuori e pensieri o preoccupazioni di fronte ad esse, e anche quando ci scolleghiamo non smettiamo a dire il vero di consumare. Un po’ di semplicità può essere noiosa, ma almeno ha il pregio di non mentire e di non allontanarci ulteriormente da noi stessi. E affidare le cose al proprio significato, come dici in modo molto bello.

La forza che scaturisce da questo tuo scrivere è, sempre e comunque, la determinazione di evitare il male, di non dargli possibilità di vittoria, di affermazione. Da cosa nasce questo?

Come ho già accennato prima, mi sembra che scrivere e l’arte in generale abbiano a che fare in un certo senso con il nostro divenire come persone, con i nostri talenti e capacità, i nostri legami. Il tema di fondo del libro, è in fondo questa sensazione di mancare questo obiettivo: quel momento in cui le due dimensioni a cui fa riferimento il titolo si fanno più ambigue e dai confini labili.

Il sonno, allora, invece di riposo e piacere legittimo può diventare semplice sperpero di energie; e la sete, che può darci una scossa rispetto a quest’ultimo, un buttarsi a capofitto nelle situazioni, senza dare conto della fedeltà e della fiducia – anche quel minimo – che dovrebbero seguire ogni nostra scelta.

Così scrivere può essere, talvolta, un personale appuntamento (anche se solamente propedeutico) con la verità, per quanto sconveniente questo possa essere. (Del resto, mi è capitato di scrivere in “La sete, il sonno”, poeta è anche colui che “dal silenzio [ha] cavato vergogna”).

Perché poi, tutto sommato, “La sete, il sonno” è anche un cucire una pace possibile, una serenità che tiene tutto in un abbraccio, che si fa adulta e generosa. E in questo cucire, sia emotivo che sociale, mi sembra che ci sia un invito determinato a conoscersi di più, ad accettarsi per quello che si è. E a metterlo in atto concretamente…

In queste poche righe hai già detto tutto… e non mi rimane che rinnovare questo invito. Forse faticoso, ma che può incoraggiarci a non smettere di cucire questa pace possibile e scoprire, come scrisse una volta Simon Leys, “sul filo incostante dei giorni, il persistente coraggio di vivere e il sapore fuggitivo dell’istante”.

L’autore:

Alessandro Burrone (1994) è cresciuto tra Torino e Cigliano (Vc).

Si è specializzato nello studio della lingua e della cultura cinese all’Università Cattolica di Milano e all’Università di Lingua e Cultura cinese di Pechino.

Ha conseguito una doppia laurea magistrale in Storia e affari internazionali presso l’Università di Pechino e la London School of Economics and Political Science.

Collabora con diverse riviste e blog letterari.

(Alessandro Burrone “La sete, il sonno” pp. 141, 12 euro, Fara Editore 2022)

Immagini ————————-

Es

Frammenti di un inconscio condiviso

di Bruna de Fabris

Margini. Di poesia ed altro—————————–

Dopo aver dubitato

Anna Segre, “La distruzione dell’amore”

di Roberto Lamantea

Anna Segre si definisce “medico, psicoterapeuta, anche ebrea, in più lesbica, perfino mancina”. A un amore dilaniante, ossessivo, intrecciato al dolore già dal titolo, “La distruzione dell’amore”, è dedicato il suo nuovo libro di versi, pubblicato da Interno Poesia, che ha vinto la XXXIV edizione del Premio Camaiore.

Sempre nella quarta di copertina si legge: “Le parole si protendono sul bianco della riga come acrobati che vorrebbero padroneggiare il vuoto”. Anche senza artifici grafici, i versi di Anna Segre lo sfidano, quel vuoto, lo rivelano, fotografano. Nella postfazione Beatrice Zerbini parla di una tensione elastica simile a quella descritta dalla fisica.

E nella prefazione Margherita Giacobino annota: “I versi di Anna Segre ci dicono qualcosa che dovremmo sapere bene: che due donne non si amano mai da uguali, ma sempre da diverse […] e le parole non servono per comunicare o dialogare ma solo per ferirsi”. E la fine di un amore? È la tragedia di tanta letteratura, teatro, cinema, mitologia? Eppure “Si vive senza cioccolata/ senza baci/ senza tetto/ con pochissimo ossigeno”, perché “È solo una questione/ di disciplina./ Tutto passa,/ anche la vita”.

Ma – ecco l’elastico di cui parla Beatrice Zerbini – “Riducimi in polvere:/ al primo alito di vento/ ti accecherò”. Lo conferma nella poesia “Perdere – Lehafsid” (ogni testo ha il titolo in italiano e in ebraico): “A un certo punto è stato chiaro/ che non avevo più i fondi/ per foraggiare la mia vita affettiva,/ che è come dire i fondi/ per fare una guerra”. E il dilaniamento ricomincia.

L’amore è come Dio? Va oltre l’opposizione (in realtà solo apparente) fra chi crede e chi no? “Io credo. Ammettiamolo./ Non in Dio,/ ma nell’ipotesi/ che non lo esclude”. È l’intreccio (testo, tessuto, texte, per ricordare il piccolo meraviglioso libro di Roland Barthes) tra male e bene a governare anche l’amore? “L’universo si smaglia/ perché il male tira i fili,/ mentre il bene/ si ostina a tessere”.

Mini-sentenze? Direi più sguardi: Anna Segre non ama le illusioni, pur sapendo che una parte di illusione, o di volontà della speranza, c’è sempre in amore, come in questi versi fulminanti: “Siamo rase al suolo, amore mio,/ dalle bugie che/ non possiamo più raccontarci”.

Come è bello questo libro di Anna Segre. Sono versi che sanno ascoltare e sanno guardare, che accettano l’illusione perché fa parte del gioco e senza illusione forse non ci sarebbero i colori (che sono solo, come spiega la fisica, un inganno dello spettro e della retina), che sanno vedere la luce anche dove tutto sembra buio, l’ordine segreto dove appare il caos. Come in questi versi stupendi:

[…]

L’amore, diceva la poetessa,

non è cieco:

è un Dio i cui bislacchi criteri

sfuggono

alla gravitazione

e alla termodinamica,

perciò noi vediamo disordine

dove lui crea mondi.

Dal libro:

Istante

Dakà

Quanto hai pianto.

Così tanto

che i tuoi singhiozzi

scuotevano le mie stesse spalle,

mentre me ne andavo.

Mi ricordo quelle mattine

chiare d’aprile,

i nostri giovedì al mare

sulla spiaggia ancora deserta,

i tuoi vestiti di petali,

gli occhi tuoi poggiati

al collo,

agli zigomi,

al seno.

Quanto speravo

in noi.

Ma no,

non era speranza,

non la chiamavo così,

ci stavo dentro in silenzio,

volendo credere,

in attesa.

Secoli di lune e menopausa,

istanti interminabili

di guerra e clangori,

ci sono state canzoni e partite

e tanta acqua verdastra

sotto il mio balcone.

Sii felice, mio amore perso,

creatura bellissima

sul bordo della magia

eppure così vera

così stropicciata e dolente,

ti ricordi il momento prima di baciarci?

Così vorrei tu ti sentissi,

così voglio sentirmi:

con un tremore di gioia

sospeso

prima della vita

che è la vita.

*

Nord

Tzafon

A un certo punto,

dopo aver dubitato

della scuola,

dell’appartenenza,

di dio,

ebbi bisogno di credere.

Mi giravo da ogni parte,

disorientata,

non sapendo dove convogliare

la forza della fede,

della spiritualità,

del senso alla mia vita.

Un nord.

Datemi un qualsiasi nord

da tenere in me.

Sono un filo di rame,

sono il dentro di un tamburo,

un tubo tra qui e lì,

pervia, vaginifica, tramite:

non tenere nulla in me,

risuonare.

Non c’è nord

c’è solo tutt’intorno.

L’autrice:

Anna Segre è nata a Roma nel 1964. È medico psicoterapeuta. La sua. produzione letteraria ha un solo fulcro di interesse: la psiche umana, l’anima.

Tra i libri pubblicati: “Monologhi di poi” (Manni), “Lezioni di sesso per donne sentimentali” (Coniglio), “Judenrampe” (Elliot), “Il fumetto fa bene” (Comicout), “100 punti di ebraicità” (Elliot), “100 punti di lesbicità” (Elliot).

(Anna Segre “La distruzione dell’amore”, prefazione di Margherita Giacobino, postfazione di Beatrice Zerbini, pp. 136, 13 euro, Interno Poesia 2022)

Immagini ————————-

Senza titolo_3

Frammenti di un inconscio condiviso

di Alberto Caruso_AC

Immagini ————————-

Crepuscolare florescenza

Frammenti di un inconscio condiviso

di Ambra Marega

Ti racconto —————————-

Sui prati di Joanaz

di Luca Buiat

Il segreto è nello sguardo, nel nervo di quella luce.

L’azzurro fresco e settembrino del cielo che protegge il Friuli.

Quella grazia che vorresti tenere tra le mani, fartela scorrere attraverso.

Lo prendi senza domarlo, quel tiepido bagliore elettrico.

Cercando di trattenere quella vela lucente, che fila solamente qui, nel cielo alto.

Stai in un paesaggio lieve, fatto di arie selvagge che corrono felici sulle cime dei monti.

Quelle che ti accompagnano.

Ti fanno sentire leggero, ti fanno assomigliare a quella forma di libertà che hanno le nuvole nella curva celeste.

Senti la foga del sole che rivitalizza il verde zuppo d’acqua dei temporali, sopra le valli e i fiumi che attraversano il Friuli, fino a quella lama blu che scivola verso sud, che accarezza l’Istria.

È la stessa luce che hai visto quella volta in bicicletta, quando sei arrivato per la prima volta sui Prati di Joanaz.

In quel riverbero impossibile che si era formato dentro il cielo acceso.

Eccolo lo sguardo, te lo sei procurato, scavato tra le rocce, dopo tutti gli affanni che hai fatto durante la scalata.

L’ultima è quella che si allunga fino a quell’ultimo pendio scassato e sassoso che raggiunge il piccolo altopiano con i Prati smeraldini.

Accanto, c’è il punto più alto dei Prati, un boschetto dove si riflettono splendide solitudini sulle pietraie candide, di fronte alle giovani cortecce chiare dei faggi.

Hai posato piano la tua bicicletta sui fili d’erba, ed hai accolto con le braccia aperte l’invito della luce, ti sei lanciato in quel raggio denso e tangerino.

Quella che salva i tuoi ricordi più belli, quelli che tieni nascosti nel punto più caldo della tua memoria.

Vivono nella tua anima, li devi ricercare piano piano i ricordi, andandoli a sondare con uno scandaglio nel profondo mare blu notte.

Sono come felci sottili i ricordi, con le foglioline verdi arrotolate.

Poi si aprono, quando sentono la tua vicinanza, svelandosi nel tepore, ascoltando le tue parole, quando fai di loro una guancia nel respiro di un bacio, in un ritaglio di un paesaggio in Slovenia.

Tu a volte ci pensi ai ricordi, ci vai dentro e quando improvvisamente si sciolgono, iniziano a scorrere formando una sorgente calda, che striscia dal sottosuolo fino alla terra esposta.

Ti piace tornare nella scia di quella luce, in quella traccia, prima ancora che diventi solamente una memoria incisa nella tua pelle.

A volte tornano i ricordi, attraverso un cielo terso, si stendono snelli, come le ali delle poiane.

Quando si lanciano dalle colline sopra le tue spalle, mentre ti fermi da qualche parte, in mezzo alla natura magica.

Lo devi curare un ricordo, come se fosse una parola che hai evidenziato sopra una pagina di un libro che hai letto.

Perché possono sbiadirsi nel tempo, perdendosi, se per qualche giorno le dimentichi, e possono finire cadendo in un sacco nero strappato, senza fare rumore, un colpo di un suono vuoto.

Svaniscono nel tempo, vani e silenziosi.

L’autore:

Luca Buiat è nato a Cormons (Go) nel 1971.

Il piacere nei libri lo scopre da ragazzo grazie alla lettura de “La natura ci parla” di Herman Hesse.

Dopo questo libro inizia a scrivere piccoli racconti e poesie.

Appassionato di paesaggi naturali che preferisce attraversarli a piedi o in bici, Buiat pensa che sia già tutto scritto. Occorre a “noi” osservatori percepirne la lingua che sentiamo in mezzo ai nostri passi.

Immagini ————————-

Senza titolo

Frammenti di un inconscio condiviso

di Daniele Bredeon

Voce d’autore ————————

Dare un bacio ai lampioni

Sara Comuzzo, “Dove i clown vanno quando sono tristi”

di Salvatore Cutrupi

“Dove i clown vanno quando sono tristi”, edito da BRE’, è il titolo dell’ultimo libro della poetessa Sara Comuzzo. La pubblicazione è composta da tre sezioni: “Camere separate”, “Le colombe sanno tutto“ e “Fermarsi”. Nel libro ci sono anche un prologo ed un epilogo con epigrafi di alcuni autori (Frank O’ Hara, Dylan Thomas, Anna Achmatova, Emanuel Carnevali) che la poetessa ha molto apprezzato nel cammino della sua crescita poetica.

La raccolta parla di temi universali che vanno dai rapporti interpersonali alle varie sfaccettature della vita di tutti i giorni, e alla ricerca del vero senso da dare alla nostra esistenza.

Il titolo del libro può considerarsi una metafora simbolica, perché non tutto ciò che a noi appare è sinonimo di verità; come appunto l’atteggiamento dei clown, che vengono considerati persone allegre ma in realtà hanno anche loro momenti di malinconia e di tristezza.

Nella silloge si percepisce un coinvolgimento emotivo, un sentire comune tra la poetessa e le persone fragili e indifese, a cui lei si sente benevolmente vicina: “Portami dove i clown vanno quando sono tristi./ Un luogo in cui poter essere sé stessi,/ stare al caldo, tornare bambini”.

Nel poetare di Sara Comuzzo si trova uno stile libero, a volte crudo e pungente, dove i sentimenti vengono messi a nudo senza alcuna esitazione; come quello degli addii: “La tua schiena/pronta a istruirmi/ su come si fanno gli addii”.

Vi sono versi che somigliano ad epitaffi, ad aforismi: “Ogni vento inizia con un soffio” e tutta la silloge è caratterizzata da una fantasmagoria di immagini che sembrano rincorrersi in cerca di una casa comune, di un rifugio, una quiete.

A volte alcuni versi di una stessa poesia hanno intonazioni diverse, ma invece poi trovano dimora al posto giusto, “Le sole canzoni che ricordo/ sono le uniche che vorrei dimenticare”.

L’autrice si sofferma anche sugli amori non corrisposti: ”Sono la sabbia nelle tue scarpe/ ma tu cammini sempre a piedi nudi”; ma trovando la speranza o l’illusione che qualcosa degli affetti possa essere recuperato, ritrovato: “Imparare dal perdono ad andare a capo”.

Nelle poesie di “Dove i clown vanno quando sono tristi” sono presenti alcuni logos come quello delle “Pozzanghere” dove lei si ferma, senza paura di sporcarsi ma per guardare i riflessi del cielo: ”Abbi cura delle mille pozzanghere/appese alle guance del cielo”.

Leggere questa raccolta poetica ci offre l’opportunità di conoscere le sensazioni di un’autrice che riempie il mondo di colori, anziché lasciarlo in bianco e nero. Nei suoi versi ci sono suoni, analisi e suggestioni che dimostrano una maturità poetica originale e fluida, in grado di trovare uno spazio nel campo del panorama contemporaneo.

Nelle parole dell’autrice si fanno strada i suoi convincimenti più profondi, a volte con toni lievi ed altre con voce ferma, con ribaltamenti di stati d’animo che si manifestano poesia dopo poesia, e che riescono a contagiare il lettore.

Una caratteristica delle sue liriche è che spesso, tra un verso e l’altro, si trova uno spazio bianco. È come se la poetessa ci volesse raccontare anche il “silenzio”, riconoscendogli un suo perché, forse in attesa di accogliere anche le parole dell’altro.