Iniziamo il nuovo anno con una bella ed intensa panoramica, fra poesia, narrazione ed arte.

Apriamo il 2024 con Gianluca D’Annibali e le poesie del suo “Maru che mme ssumiji (maru che n’ zì ’ mmai natu)” – “Mare che mi assomigli (mare che non sei mai nato)”, luogo dove percezione ed atmosfera sono l’incontro con una mancanza, libro in dialetto che si misura con il più profondo fare poesia.

Uno sguardo particolare è dedicato all’Argentina: Antonio Nazzaro ci porta a conoscere la scrittura di Lucas Margarit, e Gilda Ponso ci racconta che ci sono persone che non sopportano l’impossibile, con i racconti del suo “Flora e fauna”.

I Margini. Di poesia ed altro sono nelle nuove pagine di Daìta Martinez con “nell’ora dell’aurora”, e di Pier Franco Uliana con “Acqu’alta. Versi veneziani alla burchia”.

Il tempo presente è nella selezione di testi inediti firmati da Max Ponte, e dalla voce d’autore di Leila Falà Magnini con le poesie del suo “Rumore di fondo”.

Il ti racconto è protagonista con Febo Ulderico della Torre di Valsàssina. Il suo “L’agguerrita indifferenza del geco” è romanzo in cui avventurarsi, perché “Era finita così, ma stava cominciando tutto”.

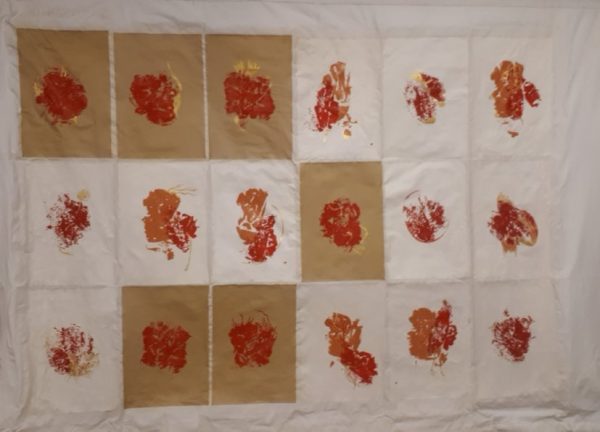

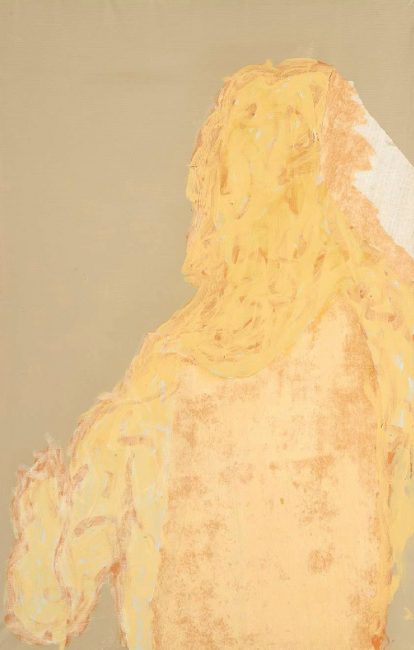

Le immagini sono le nove opere di Stefania Vecchi, tra ombre, impronte ed accenni di volo.

Buona lettura.

Giovanni Fierro

(la nostra mail è farevoci@gmail.com)

Immagini ————————

Ombra 1

Nove opere

di Stefania Vecchi

Voce d’autore —————————-

Li vérsi ch’io n’botrò candatte più I versi ch’io non potrò cantarti più

Gianluca D’Annibali, “Maru che mme ssumiji (maru che n’ zì ’ mmai natu)” – “Mare che mi assomigli (mare che non sei mai nato)”

di Giovanni Fierro

Scrivere di una assenza è sempre un confronto importante. Ancora di più se quella assenza è la presenza di una mancanza, che rimane nel tempo e che sempre più diventa la possibilità di un confronto con se stessi, con la parte rimasta, quella che è cresciuta, diventata adulta e che si manifesta nell’assoluto della vita.

Perché Gianluca D’Annibali nella sua raccolta poetica “Maru che mme ssumiji (maru che n’ zì ’ mmai natu)” – “Mare che mi assomigli (mare che non sei mai nato)” racconta del fratello gemello mai nato, rimasto promessa di esistenza e che non ha mai visto la luce della sua età.

E in questo raccontare Gianluca D’Annibali trova nel mare l’interlocutore perfetto, necessario e desiderato, realtà costante e dialogo continuo, attestato di appartenenza: “Pé’ cchidu’ tu ši ssolo u’mmaru d’acqua,/ pé’ mme ši lu gemellu che n’è nnatu – Per qualcuno sei solo una distesa d’acqua,/ per me sei il gemello mai nato”.

Così il mare diventa l’ascolto al quale confidarsi, la vicinanza a cui svelarsi, il patto a cui consegnarsi. Per dire di sé, con la possibilità di poter creare la propria provenienza, il proprio appartenere, quando “Te parlo có’ š ta lengua che ccià sete,/ lengua de pešcatu’ che tte jjaštìma,/ lengua vòna scì e nno a rtirà’ che rrima/ a rriva có’ ‘na reta rennacciata – Ti parlo con questa lingua che ha sete,/ lingua di pescatori che ti bestemmiano,/ lingua buona a malapena per tirare qualche rima/ a riva con una rete rammendata”.

In questo libro tutto diventa identità. Quella mai cresciuta del fratello gemello, quella in continuo movimento dell’autore stesso, quello dello scrivere in dialetto. Gianluca D’Annibali lo confessa e lo rende vero a se stesso, si fa autore della propria poesia: “A štaco sembre qqua a llimà’ le onde/ pé’ ffalle šbiscià’ sopre a qquattro vérsi;/ a ccapà’ li sassi mejo, li più ggróssi/ legàlli a le parole có ’na corda/ de rime e ‘špettà ppó’ che jjèsse a ‘ffonno – Sono sempre qui a limare le onde/ per farle scivolare sopra a quattro versi ;/ a scegliere i sassi migliori, i più grandi,/ legarli alle parole con una corda/ di rime ed aspettare che affondino”.

Usare il dialetto è per D’Annibali mettere sulla pagina la sua forza evocativa, strumento che porta in radice il suo scrivere così profondo e capace di respiro ampio, vigore che mette a nudo il vivere di ogni giorno, prisma di suoni e significati che si muove con l’intensità di chi ha bisogno di non nascondere nulla: “Io n’zo’ nnatu maru/ io ce so’ ddoendatu – Io non sono nato mare,/ io lo sono diventato”.

In questo modo le parole del suo nuovo libro sono lo spingere verso ogni significato auspicabile, verso l’urgenza di fare un po’ di ordine, in questo nostro mondo così confuso, dove i codici di interpretazione della cronaca sono sempre più sfalsati dal comune, difficile ed irrisolto, pensare; dove “Io nó mme fido de cchi freca a lo ‘šcuro/ ll’inghiostro pé’ ffa’ lluce/ su le guerre e li massacri;// de notte šta šveji li latri/ e jjé tène la luma li poéti,/ ‘tténdi a n’ fa’ rreemó‘/ ‘ccquattàti e zzitti/ pé’ nnó’ švejà’ li gatti/ che šta’ a ssognà’ li titti – Io non mi fido di chi ruba all’oscurità/ l’inchiostro per far luce/ sulle guerre e sui massacri;// di notte stanno svegli i ladri/ e gli reggono il lume i poeti,/ attenti a non far rumore/ acquattati e zitti/ per non svegliare i gatti/ che stan sognando i tetti”.

“Maru che mme ssumiji (maru che n’ zì ’ mmai natu)” è anche questo costruire una rinnovata capacità di lettura del tempo in cui siamo letteralmente sprofondati, nel concavo di una società dove “Dacémo da’ ‘ mbarà’ a gguardacce ‘ttunno/ come gguarda a lu maru ‘na cunghiglia – Dobbiamo imparare a guardarci attorno/ come guarda al mare una conchiglia”.

Dal libro:

“Maru de li satulli, maru de li ‘ssetati”

Maru de li satulli, maru de li ‘ssetati

maru de li ricchi e dde li dišgraziati

maru de li virbi e de li marmellótti

maru mmoccó lu miu e mmoccó de tutti;

maru che dda mill’anni šcarghi lu štessu vérsu

su la riva dell’ócchi de chi se d’è ppersu;

maru che ssotto sotto me chèdo che ttramacci,

maru che qquanno bbracci doéndi vùzu,

maru che mme rrembombi su lu puzu…

Maru de sassi ‘gguzzi, maru de sabbia fina,

maru de matù ’ggróssi, maru de vrillandina

maru de li poéti, quilli veri,

no quilli comme mme che “ttaja e ccósce”

maru de quilli che tte chiama “mare”

te fa’ rimà’ có’ “amore”

e ppó’ te mette ‘n groce.

“Mare dei sazi, mare degli assetati”

Mare dei sazi, mare degli assetati,/ mare dei ricchi e dei disgraziati,/ mare dei furbi e dei tontoloni,/ mare un po’ mio e un po’ di tutti;// mare che da mille anni scarichi lo stesso verso/ sulla riva degli occhi di chi si è perso;/ mare che sotto sotto chissà che stai tramando,/ mare che quando abbracci diventi impacciato,/ mare che mi rimbombi nelle vene…/ Mare di sassi aguzzi, mare di sabbia fina,/ mare di pietre grosse, mare di brillantina;/ mare dei poeti, quelli veri,/ non quelli come me che “non le mandano a dire”,/ mare di quelli che ti chiamano “mare”,/ ti fanno rimare con “amore”/ e poi ti mettono in croce.

*

“Ógghi che ffaccio ll’anni come ssembre”

Ógghi che ffaccio ll’anni come ssembre,

pure se d’è ddicembre e sse šdirina,

te vengo a ffa ll’agùri. Štamatina

lu primu mecchié me lu faccio

‘nzèmo a tte Lo sai quand’anni ciài?

E vvrindo a li semi d’acqua che mme fai

cacchià’ su lo cervello

‘gni ‘òta che ccó ll’ócchi te soméndo. Vrindo

a ttutte lle virità che ss’é špiaggiate

e cche sso jjutato a rghì dó’ ll’acqua è vvata,

a le vuscìe nzabbiate che rvè fora

‘ppena ce šta ‘na menza mareggiata.

… e tte lasso pé’ rregalu du parole

Pé’ qquanno ll’anni li farai solo tu:

‘llu jjornu n’me špettà’, nnànneme e ccanda

li vérsi ch’io n’botrò candatte più.

“Oggi che compio gli anni, come sempre”

Oggi che compio gli anni, come sempre,/ anche se è dicembre e fa freddissimo,/ vengo a farti gli auguri. Stamattina/ il primo bicchiere lo bevo/ insieme a te. Lo sai quanti anni hai?// E brindo ai semi di acqua che mi fai/ germogliare nel cervello/ ogni volta che ti semino con gli occhi. Brindo/ a tutte quelle verità che si sono spiaggiate/ e che ho aiutato a tornare dove l’acqua è alta,/ alle bugie insabbiate che ritornano in superficie/ appena c’è una mezza mareggiata.// … e ti lascio per regalo due parole/ per quando gli anni li compirai soltanto tu:/ quel giorno non mi aspettare, cullami e canta/ i versi ch’io non potrò cantarti più.

*

“Me téni londanu dall’atri fratélli”

Me téni londanu dall’atri fratélli

che šta a’pparte de’ llà sull’atra riva…

…e gghià lu fattu che sse chiama “riva”

pure quella, ce duvrìa da’ fa’ ppenzà…

Ma io lo so’ ccapito da tand’anni

(quann’ero fricu nó’ mme lo pinzìo)

che “semo tutti uguali” è na jjaštìma

pé’ mmette avandi ll’òmu e ppresso Ddio.

Tu lo sai vè’ che uguali nó’ lo sémo

che sse šfoca la višta da vicino,

che sse a lo vène tu a jje léi lu frenu,

lo vòno a ppóco a ppóco va a mmurì;

e sse lu maru è mmaru pé’ ‘ccóštacce

da’ èsselo alló’ pure pé’ špartì’.

“Mi tieni lontano dagli altri fratelli”

Mi tieni lontano dagli altri fratelli/ che sono dall’altra parte, sull’altra riva…/ …e il solo fatto che si chiami “riva”/ anch’essa, ci dovrebbe far riflettere…/ Ma io l’ho capito da molti anni/ (quando ero ragazzino non lo immaginavo)/ che “siamo tutti uguali” è una bestemmia/ per mettere avanti gli uomini e dietro Dio.// Tu lo sai bene che non siamo uguali,/ che la vista si annebbia da vicino,/ che se togli il freno al bene,/ la bontà muore a poco a poco;// e se il mare è mare per avvicinarci,/ lo deve essere anche per dividere.

Intervista a Gianluca D’Annibali:

Scrivere di una mancanza, di un vuoto che non ha avuto la possibilità di creare una presenza. Da quale precisa necessità è nato questo tuo scrivere?

Il libro nasce da due necessità interiori e coesistenti: quella di cercare l’origine del mio rapporto così stretto, carnale, quasi simbiotico, con l’elemento equoreo e quella di affrontare il “fantasma” del mio fratello gemello mai nato, provare in qualche modo a dargli forma, a fissarlo su un foglio bianco e fare i conti col paradosso della sua immortalità. Chiunque in passato si è occupato delle mie poesie (mi riferisco alle precedenti pubblicazioni) ha sottolineato la forte presenza del mare, sia nella ricerca metaforica che musicale, asserendo che la ritmica dei miei versi richiama e ricorda il cadenzare delle onde sulla battigia. Fabio Maria Serpilli si spinse sino a scrivere che “il mare è non solo il luogo geografico del poeta, ma è D’Annibali stesso nell’aspetto ossimorico di identità e contraddizione”. Da osservazioni come questa e dal senso di incompiutezza che da sempre mi accompagna, è nata la necessità di questo viaggio interiore, un dialogo/monologo faccia a faccia col mare, impersonandolo, cercando ed indentificando con esso la presenza/assenza del fratello gemello che in sorte avrei dovuto avere. Forse nel mare (consapevolmente o meno) ho sempre sentito e cercato la sua forma, il suo aspetto, il suo conforto, il dialogo, ascoltandolo ed inventandone la voce.

Il mare che racconti è un tempo e un luogo con i quali si può definire questo nostro presente, ma anche il tuo io più profondo. Perché confrontarsi con lui?

Ho sempre sostenuto che la poesia è condivisione e credo quindi che il ruolo del poeta non sia quello di chiudersi nella famigerata torre d’avorio e parlare esclusivamente di se stesso, ma partire dal proprio io più profondo per giungere agli altri. La definizione migliore del ruolo di “poeta” penso l’abbia data Giorgio Caproni quando dice che “il poeta è un minatore che scava, scava, scava, finché trova un fondo nel proprio io che è comune a tutti gli uomini”. Sono personalmente convinto che bisogna trovare se stessi, bisogna incontrare se stessi, perché solamente attraverso questo incontro possiamo davvero incontrare gli altri. Traslando nella metafora marina l’affermazione di Caproni, potrei dire che (nel mio caso) il poeta è un palombaro; ed ho per questo scelto di confrontarmi con l’elemento a me più affine e quello che al contempo più mi affascina e intimorisce.

Il mare speculare opposto di questo nostro confuso tempo presente; mare in costante e perpetuo movimento, salvifico e spietato, capace come nessun altro di mutare continuamente forma restando sempre fedele a se stesso.

Il confronto con il mare è un viaggio che non contempla approdi, ma che va assolutamente intrapreso. Credo che ognuno di noi dovrebbe trovare il tempo e il modo per fermarsi e confrontarsi col proprio “mare”, seguendo l’esempio dell’Ulisse dantesco, quel folle (e necessario) volo sospinto dall’amore per la conoscenza, sino oltre le personali Colonne d’Ercole. Un viaggio del quale si conosce sin dal principio il tragico esito finale e che forse proprio per questo andrebbe affrontato senza alcun timore e con audacia.

In tutto il libro c’è una continua ricerca di dialogo. Un possibile tu con cui confidarsi e confrontarsi. Oltre al tuo personale bisogno, mi sembra che in queste pagine hai messo in scena proprio l’urgenza più marcata della nostra società. Sempre più chiusa, sempre più lontana dall’incontro con l’altro e da ogni possibile dialogo, distante dalla dimensione umana. Cosa ne pensi di questo?

Sono assolutamente d’accordo e mi fa piacere che sia emerso anche questo aspetto del mio pensiero. Purtroppo c’è stato un progressivo allontanamento dalla socialità, dall’incontro/scontro con l’altro. Sommersi dalla modernità e da una accelerazione tecnologico/consumistica senza precedenti, siamo finiti (tra le altre cose) vittime dell’allargarsi della forbice tra “sviluppo e progresso” della quale Pasolini paventava circa sessanta anni fa. In un mondo globalizzato nel quale parlare, dialogare e incontrarsi sarebbe più che mai fondamentale, ciò che accade è l’esatto opposto: si tende sempre più a diventare “isole”, a non esser partecipi della vita comunitaria e sociale, si finisce quindi per delegare ad altri le decisioni che riguarderanno inevitabilmente anche le nostre esistenze.

In una poesia scrivo che “siamo tutti uguali è una bestemmia/ per mettere avanti gli uomini e dietro Dio”. Questo perché chi vorrebbe convincerci che siamo tutti uguali è il più pericoloso dei bugiardi. In realtà non siamo affatto tutti uguali, e questa è la nostra grande fortuna, la nostra più preziosa ricchezza; e il solo modo per conservare queste differenze (culturali, etniche, personali, religiose, ecc.) è quello di incontrarsi, parlare, confrontarsi, scontrarsi, riappropriarsi della dimensione umana dell’esistenza e far sì che essa sia antidoto e scudo contro l’omologazione, il pensiero unico e/o binario. Il mare, in tutto questo, è baluardo contro l’appiattimento umano, perché “se il mare è mare per avvicinarci/ lo deve essere anche per dividere”.

Anche il passato, l’eredità delle generazioni precedenti è qui molto presente. Il tuo libro è anche un lavoro di costruzione, e restituzione, di memoria?

Credo che la ricerca linguistica e l’utilizzo della lingua dialettale porti inevitabilmente ogni tanto a volgere lo sguardo al passato, ma credo altresì che la costruzione/restituzione di memoria sia più linguistica che generazionale; o meglio, il passato affiora ed è presente perché trainato dalle parole e dalla lingua utilizzata, non viceversa. Nei miei lavori precedenti in dialetto la scrittura era in alcuni punti resa farraginosa dal mio pensare in italiano.

In queste poesie, invece, mi sono reso conto di pensare “finalmente” in dialetto, un po’ come spesso accade a chi vive all’estero da molti anni e ad un certo punto si accorge di iniziare a pensare e sognare nella lingua del paese che lo ospita. Comunque sì, il passato in questo libro fa percepire la sua presenza, ma non lo fa mai come mero elemento decorativo o lamento nostalgico fine a se stesso: il passato, come è il mare, è elemento attivo, partecipa con vitalità al testo, si fonde col tempo presente e sospinge, accompagna, soffia il vento in poppa alle future generazioni (vedi l’ultima sezione del libro “Mia nipote e la guerra (mia nipote e il mare)”, nell’ipotesi che per provare a comprendere e dispiegare questo nostro nuovo mondo, bisognerebbe in qualche modo volgersi (anche linguisticamente) al passato, cercando al contempo (citando Léo Ferré) gli “stampi di un materiale nuovo”, quelli che “sono stati fusi domani mattina”.

Tutto il libro mi sembra anche una ricerca continua di una pace interiore, di una serenità che con il vivere si è sciupata, in un attrito anche doloroso. Mi sbaglio?

In qualche modo è vera questa tua affermazione, la necessità iniziale e dichiarata va ad intrecciarsi con la ricerca di una serenità che trova nella metafora marina la sua più verosimile espressione. La pace interiore anelata è però l’esatto contrario della stasi e dell’immobilità: è emozione, sconvolgimento, ricerca, caduta e rinascita; sono sentimenti che passano inevitabilmente attraverso il dolore per l’ineluttabile caducità della condizione umana e si accompagnano al timore degli inconosciuti e insondabili abissi marini e dell’animo umano.

Vi è inoltre un altro dolore, un rimpianto per ciò che poteva essere e non è stato, uno stridente senso di colpa a ricordarmi che forse nella vita ho recitato e sto recitando un ruolo che non spettava a me. Quello a cui parlo per mezzo dei miei versi è un mare/fratello che interrogo ed osservo dalla riva, un mare che conosce il segreto del “non sanguinare” anche quando “la prua di una barca gli taglia la pelle”, un mare che vorrei mi insegnasse come è possibile “non sentirsi morire dopo avere ammazzato qualcuno”.

La serenità è in fondo tutta lì, in quel mare mondato da ogni colpa perché schiavo della sua natura, quel mare che anche quando “deve fare il mare”, resta “prigioniero” dei suoi confini, della sua pace infinita e impossibile da scalfire. Credo sia quindi vero che il libro è anche una ricerca di una pace interiore, ma è altresì vero che in esso aleggia il sospetto e il timore che accettare e trovare la serenità significhi anche accettare (in alcuni suoi aspetti) la prigionia.

Ed è curioso che un poeta scriva un intero libro dedicato al mare, creatura allo stesso tempo reale e divina, che non ha bisogno di parole per dire ed esprimersi, per raccontarsi e spiegare…. Cosa ne pensi di questo?

Come dicevo all’inizio di questa intervista, nel mio caso non si è trattato solamente di una scelta, ma di una necessità personale. Il mare non ha bisogno di parole, è vero, per questo ho cercato di “umanizzarlo” e di personificarlo. Il mare, però, nonostante questo artifizio letterario, non parla mai; quello che si nasconde sotto il falso aspetto di un dialogo è in realtà un monologo interiore. Attraverso la “creatura” mare (tanto reale quanto inafferrabile e divina) cerco prettamente me stesso, il mare mi ha insegnato a plasmare ogni mio pensiero, mi ha insegnato che persino “i comandamenti sono fatti d’acqua” e mi ha permesso al contempo di affrontare i miei abissi e di tessere il suo elogio.

Il mare non ha bisogno di parole, non parla, ma si manifesta attraverso la sua capacità di “diventare qualsiasi cosa”, essere metafora liquida di ogni sentimento e pensiero umano; perché (come recita il titolo di una delle poesie più centrali nel monologo poetico) “tutto è mare”… e tutto, mare, in fondo (almeno per me) lo è sempre stato.

Il dialetto, cosa te lo fa preferire all’italiano? Un senso di appartenenza? Una possibilità di espressione diversa? Cos’altro ancora?

In realtà non preferisco in assoluto il dialetto all’italiano: scrivo in entrambi i modi e scelgo lo “strumento” di cui ho bisogno a secondo della “musica” che decido di suonare.

In questo caso ho deciso di scrivere in dialetto perché avevo necessità di una lingua che non mi concedesse nascondigli o facili scappatoie, una lingua nuda che mi costringesse ad affrontare disarmato il mio viaggio interiore e che mi obbligasse a chiamare le cose, le emozioni e gli stati d’animo coi propri nomi, senza mascherare la parole di inutili orpelli e i versi di un ermetismo esasperato che troppo spesso nasconde (dietro una apparente complessità di linguaggio) un assoluto vuoto di pensiero e contenuti.

Ho scelto il dialetto perché quando ci si immerge nel mare interiore della poesia e quando lo si fa utilizzando la lingua dialettale, ci si immerge senza bombole di ossigeno, senza corda di recupero attaccata all’imbarcazione, senza la possibilità di risalire in superficie se non si è prima esplorato attentamente i fondali di noi stessi.

Ho scelto il dialetto perché dovevo aver la certezza che la poesia che andavo a scrivere fosse una poesia (prendendo a prestito un’espressione di Umberto Saba) onesta e perché questo mio viaggio in versi necessitava della potenza espressiva ed onomatopeica che solo alcune parole dialettali riescono ad avere. Ho scelto il dialetto perché ho in fine capito cosa intendeva Emil Cioran quando sosteneva che “non si abita un paese, si abita una lingua”.

L’autore:

Gianluca D’Annibali è nato a Fermo nel 1981 vive e lavora a Porto Sant’Elpidio.

Appassionato di letteratura e di canzone d’autore scrive sia in lingua che in dialetto.

In lingua ha pubblicato la silloge “Il passo lento dell’acqua” (2007), “Sulla riva del foglio” (2009), “A pochi pensieri dalla riva” (2014).

In dialetto ha pubblicato la raccolta poetica “Come ll’acqua ‘ndorno a ‘n zassu – Poesia Neodialettale” (2010) e “‘Tunno ‘tunno a la vellezza” in “Lingua lengua. Poeti in dialetto e in italiano” (2017), insieme alle opere di Jacopo Curi, Francesco Gemini e Fabio M. Serpilli.

Nel 2012 si aggiudica il Premio di Poesia Dialettale Varano e nel 2016 la sua silloge dialettale “‘Sta lengua” viene premiata come migliore silloge marchigiana al Premio letterario “Poesia Onesta”.

Alcuni suoi testi sono contenuti nel volume “L’Italia a pezzi – Antologia dei poeti italiani in dialetto e in altre lingue minoritarie” (2014).

Collabora, in veste di giurato, a diversi concorsi di poesia e narrativa, sia in lingua che in dialetto.

(Gianluca D’Annibali “Maru che mme ssumiji (maru che n’ zì ’ mmai natu)” – “Mare che mi assomigli (mare che non sei mai nato)” pp. 81, 15 euro, Arcipelago Itaca 2023)

Immagini ————————

Ombra 6

Nove opere

di Stefania Vecchi

Tempo presente ————————-

Il morso della farfalla

Quattro testi inediti

di Max Ponte

Il morso della farfalla

Così il pensiero di te

mi sfiorò la pelle come un lepidottero

La farfalla che segna il mutare

dei nostri giorni fece pura art nouveau

poi si posò sul braccio

Il suo volo di grazia silente

si trasmise prima alla mia pelle

poi scese nelle vene fino ai piedi

con evidenze nello stomaco

Ora le mie pupille riflettono

un vasto giardino da curare

a volte appare così rigoglioso

e a volte esposto al maltempo

Per le imprevedibili strade dell’aere

non faccio che tornare ogni giorno

alla nostra favola bella

Amore mio siamo stati morsi

dalla stessa farfalla

*

Vorrei saper dipingere una pianta di cachi

Vorrei saper dipingere

una pianta di cachi

con quell’arancio opaco

mischiato alla nebbia e

quei frutti che paiono

troppo grandi fuoriluogo

ma a ben vedere perfetti

nella decadente opulenza

dell’autunno nel crepitio

delle foglie nei ruggenti

anni ’30 pomelli delle auto

e particolari del naturale

arredamento di questo tempo

*

Oggi è sceso un freddo

teoretico preciso compìto

un freddo d’un blu

trasparente deciso di

tutti i freddi m’è parso

subito il più glaciale

tagliava l’aria con

ogni mossa d’arte

marziale.

*

La cura del fuoco

Quanto era grande

nei giorni d’inverno

nei ceppi di legno

nei cerchi di ghisa

la cura del fuoco

addomesticato e

imboccato, il fuoco

prima neonato

poi incendio tenuto

in cucina blandito

e sovrano irridente

il calore che sale

per aria e i tubi

della nave invernale

quanto era grande

la cura del fuoco

le bucce d’agrume

l’acre profumo

d’arancione memoria

sul far del Natale

L’autore:

Max Ponte è nato ad Asti nel 1977, poeta, scrittore e attivista culturale, ha studiato a Torino dove si è laureato in filosofia e a Parigi dove ha ottenuto un Master Recherche in letteratura.

Suoi racconti e poesie sono stati pubblicati in antologie, riviste e raccolte collettive. Le sue liriche sono state tradotte in francese, spagnolo e rumeno.

Il primo libro di Max Ponte si intitola “Eyeliner” (Bastogi, 2010). Del 2016 la silloge “56 poesie d’amore” (granchiofarfalla).

Nel 2018 ha portato in scena al Teatro Baretti di Torino lo spettacolo “Poesie d’amore con il sitar” con il musicista Riccardo Di Gianni. Nel 2019 ha curato con Andrea Laiolo la riedizione dell’opera alfieriana “La virtù sconosciuta” (Paginauno).

Nel 2020 è giunta in libreria l’ultima raccolta poetica di Max Ponte intitolata “Ad ogni naufragio sarò con te” (La strada per Babilonia) con una nota di Luigi Cannillo.

L’autore ha curato vari eventi letterari e culturali. Dipendente della Fondazione Torino Musei, vive a Villanova d’Asti dove è anche consigliere comunale e presidente della commissione consiliare “Sport, cultura e turismo”.

Immagini ————————

Impronta 2

Nove opere

di Stefania Vecchi

Margini. Di poesia ed altro ———————–

Il roseto nascosto nel nido della pioggia

Daìta Martinez, “nell’ora dell’aurora”

di Roberto Lamantea

C’è sempre un nucleo, uno spettro – cromatico, fonico, ritmico – un grado della luce, un’intonazione dello sguardo e della voce all’origine della poesia. E sono i versi – scritture d’insetti o segni insettiformi, come li chiama Stefan Zweig in “Mendel dei libri” – a decidere come disegnarsi sulla pagina. Il canto chiede il metro classico; se i fonemi danzano ecco la tipografia del jeu de dés di Mallarmé o le parolibere futuriste; niente punteggiatura.

La poeta siciliana Daìta Martinez ama il rigore della geometria: rettangoli e quadrati sembrano mettere ordine in un flusso di parole dove l’immaginazione è, all’opposto, aurorale, un big bang che potrebbe preludere al caos e invece trova, sulla pagina, un ordine tipografico nitido come al vetrino di un microscopio. Era così già in “Liturgia dell’acqua”, silloge del 2021 pubblicata da Anterem/Cierre Grafica; è così in questo piccolo gioiello fresco di stampa da peQuod, “nell’ora dell’aurora” (titolo tutto in minuscolo).

Aurora nel titolo, nel preludio (“occhi fermi alla prim’aurora del mattino”, con “prim’aurora” in neretto), nei colori rosso e rosa che attraversano tutto il libro: “rosato è ora l’ovale dell’aurora”; “il cantico arrossato della casa”; “l’orma d’incontrarsi con le labbra nell’aurora”; “melo arrosato/ all’interno del cielo”; “delicata luminosità sulla soglia che/ tremando scopre il seno della rosa”; “un ciclamino di voce”; “tace con le labbra alberate”, e si può continuare (con una vocina che sussurra l’omerica “aurora dalle dita di rosa”).

Ecco svelata la cifra stilistica di Daìta Martinez: una voce insieme lirica e materica che Elio Grasso nella prefazione assimila al “nascere del suono dalla lava”, ai “suoni terreni” della Sicilia: “Un’isola poetica che induce a amare perigliosa musica. E in queste pagine siamo in contatto con una visione tellurica e odorosa della familiarità”.

Sino a un verso bellissimo come “entrare piano e pianissimo innamorare”, o a distici che sembrano haiku: “odore di bianco/ il primo sole”; “profuma di betulla al sole/ una bimba s’addormenta”. E nei vetrini verbali s’innestano versi in siciliano. In un rigore assoluto – i rettangoli sono dei prismi – dominano una fortissima tensione lirica, l’incanto di uno sguardo innamorato. Un tema affiora in queste trasparenze: la casa del padre, le radici fra sabbia e pietra dove germogliano colori.

Dal libro:

entrare piano e pianissimo innamorare

il canto dell’ora breve sulla bocca quasi

armonica distanza dal bosco alla sua

stanza di pioggia sia leggera e resa sia

l’attesa sull’altare della donna ascesa d’

un solo autunno ché il primo caffè ha il

palmo del giglio la premura del mattino

*

dopo un seno di luce

ti avvicina alla premura

del nudissimo sonno e

intatto muove piano in noi

che siamo valle e prateria

salita di un angelo

sussulto della casa

vuota nel vuoto il vuoto

della pioggia che la donna

beve con la bocca del pane

sugli occhi dondolanti l’ora

perduta per inquieta veduta

dal melo arrosato

interno del cielo

*

cade lieve l’alba di maggio

e ha odore di pane il vento

che piano sale dai sogni e

tu padre che sogni sorridi

per un bacio sussurrato di

nascosto da una figlia che

crede farti cielo nella casa

*

s’addormenta la bocca della luna sulla

spalla dell’aurora un tremito ha lieve il

mattino dalla guancia del silenzio orla

il tempo e il suo mistero com’è di Dio il

roseto nascosto nel nido della pioggia

*

il silenzio della pioggia

la chioccia raccolta tra

le dita per tremore una

lacrima di zefiro i primi

sogni sorpresi a parola

nell’ora che ogni giorno

aspetta risorta l’aurora

il viso più leggero torna

e l’aria nella casa tende

a suo minuscolo tempo

lo schianto il batticuore

della finestra inclinata a

mano sulla mano incisa

e ferma e ferma è ferita

sulla fronte dal dorso di

lama sotto l’ala il primo

passero chiama il padre

dov’era dolcezza il nido

pudico di tua carezza la

levità ha di vita essenza

L’autrice:

Daìta Martinez, palermitana, ha pubblicato con LietoColle (“dietro l’una” 2011), segnalata alla quinta edizione del Premio Nazionale di Poesia “Mario Marino”, e nel 2012 “la bottega di via alloro”, vincitrice – sezione dialetto – del settimo Concorso Nazionale di Poesia Città di Chiaramonte Gulfi.

È stata finalista, per l’inedito in dialetto, della 44ª edizione del Premio Internazionale di Poesia Città di Marineo.

Inserita nell’Almanacco di poesia italiana al femminile “Secolo Donna 2018” (edizioni Macabor), nel 2019 ha pubblicato “la finestra dei mirtilli”, suite poetica stilata con il poeta comisano Fernando Lena (Edizioni Salarchi Immagini), “il rumore del latte” (Spazio Cultura Edizioni) e “nutrica” (LietoColle).

È vincitrice del premio Macabor 2019 (sezione raccolta inedita di poesia – con pubblicazione) con “a varca di zagara” in dialetto siciliano.

Con “Liturgia dell’acqua” nel 2020 è stata finalista – sezione raccolta inedita – della trentaquattresima edizione del Premio Lorenzo Montano.

Sempre nel 2021 ha pubblicato “Le madri”, raccolta di haiku con le acqueforti di Vincenzo Piazza (Edizioni dell’Angelo) e nel 2023 “Miros de mure – Odore di mare”, con traduzione in romeno di Eliza Macadan, Cosmopoli Edizioni.

È tradotta in francese, spagnolo, inglese e tedesco. Suoi testi sono inseriti in “Contemporary Sicilian Poetry: A Multilingual Anthology”, Italica Press 2023.

(Daìta Martinez “nell’ora dell’aurora”, prefazione di Elio Grasso, collana “Portosepolto” a cura di Luca Pizzolitto, pp. 60, 13 euro, peQuod 2023)

Immagini ————————

Volo 2

Nove opere

di Stefania Vecchi

Latinoamericana ————————-

No voy a hablar de las flores Non parlerò dei fiori

Cinque testi inediti in italiano

di Lucas Margarit

ahora

no voy a hablar de las flores

que colgaban quietas en los jardines

perdidos de la segunda babilonia ni de las piedras que sujetaban

el otro sol con que alumbrabas las tinieblas

sólo apoyaré mis manos sobre tus manos

para darnos cuenta de nuestro sacrificio

adesso

non parlerò

dei fiori

che pendevano quieti

nei giardini della seconda babilonia

né delle pietre che fissavano

l’altro sole con cui illuminavi le tenebre

solamente appoggerò le mie mani sulle

tue mani

per renderci conto del nostro sacrificio

*

no voy a hablar de la estrella

que observo caer en otro precipicio

cuando la tierra roza el agua y el invierno

se adormece entre los hongos

no voy a hablar de la materia que reduce todo argumento

sobre el índice, dios o la palabra

ni de la arena que reduce todo a un solo recorrido

non parlerò della stella

che osservo cadere in un altro precipizio

quando la terra sfiora l’acqua e l’inverno

s’addormenta tra i funghi

non parlerò della materia che riduce ogni argomento

sull’indice, dio o la parola

né della sabbia che riduce tutto a un solo percorso

*

si pongo una célula en un calidoscopio

se desintegra para ser el átomo del destierro

en un calidoscopio

una célula azul como el cielo que protege el límite entre el aire y el viento

y entre la selva y la pradera

cuando Telesio observa a través de esos cristales

con borde de óxido

se desintegra la célula para aparecer

nuevamente entre el fuego y su naturaleza

ahí, en ese linde estaba la razón

entre la niebla y su templanza

se pongo una cellula in un caleidoscopio

si disintegra per essere l’atomo dell’esilio

in un caleidoscopio

una cellula azzurra come il cielo che protegge il limite

tra l’aria e il vento

e tra la selva e la prateria

quando Telesio osserva attraverso questi cristalli

con il bordo di ossido

si disintegra la cellula per apparire

di nuovo tra il fuoco e la sua natura

Lì, in quel confine c’era la ragione

tra la nebbia e la sua mitezza

*

dejo sobre la mesa

semillas, semillas rotas

de limón, de manzanas que se pudrieron en el bolsillo.

en la mesa las semillas

de mirto y de sésamo como

flores que verán el mundo y la ciudad caer

y quebrarse y pudrirse

sobre las hojas secas y los huesos de un pájaro

lascio sul tavolo

semi, semi rotti

di limone, di mele che sono marcite

in tasca.

sul ravolo i semi

di mirto e di sesamo come

fiori che vedranno il mondo e la città cadere

e rompersi e marcire

sulle foglie secche e le ossa di un uccello

*

Uno es el número de la desesperanza.

el número que reúne la imagen de dios con la figura del agua

es la cantidad de océanos unidos debajo de las islas y de los bosques

el número que has elegido para triturar y recobrar

no es el siete que se desploma como un cuerpo de madreselva

ni es el otoño donde se reunen todos los acueductos de tu

infierno

es siempre el uno,

cuando ya no podemos creer en la mañana

ni en la última pesadilla de un sol alumbrando esa mañana

es el número más opaco de la cristiandad y del mundo natural

de los mortales

Uno è il numero dello sconforto.

il numero che riunisce l’immagine di dio

con la figura dell’acqua

è la quantità di oceani uniti sotto le isole e i boschi

il numero che hai scelto per triturare e recuperare

non è il sette che crolla come un corpo di caprifoglio

né è l’autunno dove si riuniscono tutti gli acquedotti del tuo

inferno

sempre è l’uno,

quando già non possiamo credere nel mattino

né nell’ultimo incubo di un sole illuminando questo mattino

è il numero più opaco della cristianità e del mondo naturale dei

mortali

Tutte le poesie qui presentate sono tratte dalla silloge: “Telesio brevissimo trattato sullo stupore“, Leteo Edito, Buenos Aires, Argentina, 2020.

Selezione e traduzione delle poesie a cura di Antonio Nazzaro.

L’autore:

Lucas Margarit è poeta, professore e ricercatore nell’Università di Buenos Aires.

Ha pubblicato le sillogi: “Círculos y piedras”, “Lazlo y Alvis”, “El libro de los elementos”,

“Bernat Metge, elis o teoría de la distancia”, “Telesio”. “Brevissimo tratado sobre el

Asombro” e “Vestigios de lo que se puede ver”.

Tra i titoli dei suoi saggi ricordiamo: “Samuel Beckett. Las huellas en el vacío”, “Leer a Shakespeare: notas sobre la ambigüedad” e “El monólogo mudo. En torno a la obra de Samuel Beckett”.

Ha tradotto e pubblicato opere di William Shakespeare, Sir Philip Sidney, Margaret Cavendish, Henry Neville, W. H. Auden, Samuel Beckett, e altri autori.

Con il gruppo di ricerca che dirige nella UBA ha pubblicato tre tomi di testi utopici inglesi (due volumi con testi del XVII secolo e un terzo con Utopie del XVIII secolo) e “Poéticas Inglesas del Renacimiento”.

È membro della Samuel Beckett Sociery e della Asociación Argentina de Teatro Comparado. Sue poesie sono state tradotte in inglese, portoghese, catalano e italiano. In questo momento lo stanno traducendo in norvegese.

Immagini ————————

Ombra 7

Nove opere

di Stefania Vecchi

Margini. Di poesia ed altro ———————–

Va ben, contènta ti

Pier Franco Uliana, “Acqu’alta. Versi veneziani alla burchia”

di Roberto Lamantea

Pier Franco Uliana è poeta raffinatissimo, glottologo, esperto botanico innamorato della natura e del paesaggio. Studioso dei dialetti veneti – ha firmato ricerche lessicografiche ed etimologiche sul dialetto vittoriese – quando gioca con gli etimi veneti e li incrocia con il veneziano del Cinquecento dà forma a una scrittura musicale, canterina, in un’intonazione goldoniana dolcissima e ironica, come uno spruzzo d’acqua, quell’acqua dei canali di Venezia agitata dal moto ondoso, o l’acqua che sale “da soto”, l’acqua alta – anzi: acqu’alta – che sembra filtrare dalle pietre, i masegni, e mangiare le rive nell’odor di salsedine dello scirocco. E so e zo (su e giù) per calli e campielli ecco le tosate (ragazze) “castane more e bionde,/ tute quante in savate [ciabatte]/ la camina ne l’onde// d’aqu’alta, le fa sbàter/ qua e là ciàpe e sónde [chiappe e cellulite]/ e le ride ‘fa [come] mate,/ da far tremar le fonde [fondamenta di case]”.

È una delizia leggere – ma questo è un libro da cantare – la nuova plaquette di Pier Franco Uliana, “Acqu’alta, versi veneziani alla burchia” fresco di stampa da De Bastiani di Vittorio Veneto.

Il poeta di Mogliano gioca con i versi alla burchia che rimandano al Burchiello, poeta del Quattrocento (alla burchia significa alla rinfusa, dal modo con cui venivano caricati i burchi, burchiello è anche il battello che solca il fiume Brenta da Padova a Venezia), caratterizzati da invenzioni verbali, nonsense e ironia.

Su questa intonazione linguistica e stilistica Uliana compone un ipersonetto, due sonetti caudati in lingua e diciassette in dialetto (il pensiero va, naturalmente, all’ipersonetto di “Galateo in bosco” di Zanzotto).

In questi versi deliziosi Vinègia è una ragazza che gira per le calli o il listòn sculettando in minigonna attirando lo sguardo (e i vogliosi rimbrotti) degli òmeni, in un clima scherzoso, allegro e leggero che ricorda le commedie goldoniane. Affiorano altri personaggi (e lemmi nei relativi dialetti): il dotorin padovano, il montanaro bellunese. In trasparenza le grandi donne del Cinquecento veneto, da Veronica Franco a Gaspara Stampa a Lucrezia Marinella Vacca.

La leggerezza, la grazia, l’ironia e l’incanto di questo librino donano una gioia intensa.

Dal libro:

Marèa

che sale

le scale

la cèa

putèa

che bala

in gala

(la vèa

passà

i dì

de istà

cussì).

La sta,

ben pi

de ti,

descolza

e dolza.

(cèa: piccola – putèa: fanciulla – in gala: vestita elegantemente – véa: aveva – istà: estate – cussì: così – pi: più – descolza: scalza)

*

Là su la riva

le ciàpa l’ària

bòna e soliva

co ganbe a l’ària.

Vose giuliva

che va par l’ària,

se la ghe intiva

no la savària.

L’aqua xé ciara,

la piéra scura,

le se prepara

far bèa figura,

méterse in squara

a justa misura:

ver cura

de caminar

in riva al mar.

(le ciàpa: prendono – soliva: luminosa – ghe intiva: ci azzecca – savària: farnetica – méterse in squara: (metaf.) mettersi in riga – squara: squadra)

*

Gèro drìo par Venèxia bagolar

có te vedo na tosa in cotoleta

che la menava ‘l culo a gondoleta,

le ciàpe su e zó, a mòto de mar.

La gavéa l’òcio piturà e bèo ciaro.

«Ma no ti par che la sia curta e streta,

ti dovarìa slongar sta cotoleta».

Ma ela, cofà oseleto de gnaro:

«Sèntime, bacheton de trevisan,

qua le fémene le veste cussì,

le segue el moto ondoso, drio man

che se alsa la marea, sènpre pi

le se scurta la còtola, pian pian

e a seconda de l’ora e del dì».

«Va ben, contènta ti.

E có la se sbassa?». «Prima le gande

le lassa sugar, e po’ le mudambe».

(gèro drìo: stavo – Venèxia (grafia antica): Venezia – bagolar: bighellonare – có: quando – ciàpe: chiappe – gavéa: aveva – ti dovarìa slongar: dovresti allungare – cofà oseleto de gnaro: (rimbeccando) come uccelletto di nido – séntime: sentimi – drio man: a mano a mano – scurta: accorcia – sugar: asciugare – gande e mudambe: parole macedonia (che stanno per ganbe e mudande) formate dalla fusione del segmento finale dell’una con quello iniziale dell’altra)

*

Par la cal, jeri, de matina presto,

aqu’alta fin a ‘n quarto de colòna

sì che zóvene e vèce ga dovesto

alsare sora i zenòci la gòna,

ma come xé restado s-ceto e onèsto

al so parlar, parché sì, qua, la dòna

xé de cortesia, l’òmo no ‘l fa tèsto

che quando ‘l fa na figura da móna.

A Venexia xé n’arte caminar

longo le rive, su e zó par i pònti,

drento ai canpièli, o saver ciacolar

par i sotopòrteghi, quei pi scònti,

andando sènpre drio a l’onda, ché mar

e parlar i xé a la femena zónti.

No xé pròpio confronti

co n’antra sità de mar, qua, d’altronde,

sol le dòne le sa far fronte a le onde.

(zóvene: giovani – dovesto: dovuto – zenòci: ginocchi – restado: rimasto – s-cèto: schietto – so: loro – figura da móna: brutta figura – zó: giù – ciacolar: chiacchierare – scònti: nascosti – zónti: congiunti – n’antra: un’altra)

L’autore:

Pier Franco Uliana è nato nel 1951 a Fregona (Treviso) e vive a Mogliano Veneto. Laureato in Filosofia, è stato insegnante.

Ha pubblicato varie raccolte di poesie nel dialetto veneto del Bosco del Cansiglio. Tra le più recenti “Il bosco e i varchi” (2015, nota di Edoardo Zuccato) e “Per una selva” (2018, nota di Giorgio Agamben); in lingua italiana: “Lo specchio di Rainer” (2000), “Siderea arx mundi” (2009), “Pizzoc Panopticon” (2012), “Ornitografie” (2016), “Parlar al monte perché il cielo intenda” (2017), “Corrispondenze dal roseto boreale” (2021), oltre a racconti, studi di toponomastica e di linguistica, tra cui “Lessico etimologico del dialetto rustico del Vittoriese” (2018) e “Voci del dialetto vittoriese di origine celtica e germanica” (2021, nota di Lorenzo Tomasin).

Ha ricevuto, tra gli altri, il Premio “Noventa-Pascutto” (1995), il Premio “Fondazione Corrente” (2001), il Premio “Pascoli” (2015), il Premio Speciale “Campana” (2019), il Premio “Salva la tua lingua locale” (2020).

(Pier Franco Uliana “Acqu’alta. Versi veneziani alla burchia” pp. 36, 7 euro, De Bastiani, Vittorio Veneto 2023)

Immagini ————————

Anatomy pic nic

Nove opere

di Stefania Vecchi

Voce d’autore ———————————-

Ma lo faremo domani

Leila Falà Magnini, “Rumore di fondo”

di Antonello Bifulco

Il nuovo libro di Leila Falà Magnini dal titolo “Rumore di fondo” edito da puntoacapo Editrice cerca tra le mappe della vita qualsiasi suono che si possa udire nel silenzio, prova a distinguere la vita da altri suoni, tutti gli altri suoni che confondono, portano al disagio, creano connessioni sbagliate.

Otto sezioni per questo libro con apertura e chiusa che si distinguono dalle altre per la presenza di una sola poesie cominciando con “apri il tavolo/ raddoppia la superficie del sorriso”, chiudendo poi “non altro ad altro ancora/ per ora o per qualche tempo/ non aggiungerei”, la poetessa ci invita al suo tavolo delle parole sapendo che tutto questo gli era mancato, che aspettava il momento giusto per raccontarci, raccontarsi, dirci cose che le parole ora non potevano più nascondere, le sue parole più non potevano e che dare consistenza alle parole ha bisogno di riflessione, chiude poi la silloge con il giusto richiamo a noi tutti e a se stessa che vi è un tempo per dire e un tempo per tornare nel silenzio dei pensieri.

Nella sua poesia è rintracciabile una luce bassa una sorta di rumore di fondo che si insinua in ogni singolo verso, rumori che provengono dalla quotidianità della casa, dal muoversi tra “un caffè ed il numero di cucchiaini necessari per una moka” e la “voglia di teatro per poi andarci da soli tanto non se ne accorge nessuno”, ci sono margini da raggiungere anche quando si resta banali, ci si ritrova sospesi a galleggiare per non precipitare, Leila ci chiede di rimanere in superficie, di esplorare la profondità del nostro esistere senza usare parole incomprensibili, Helder diceva “Scrivendo si impara quello che siamo” Leila conosce bene se stessa e dona ai suoi versi un forte impatto emotivo.

In ogni profondità vi è uno scarto, un muoversi di lato per riconoscere che la vita è anche illusione e alle volte è mancare anche a se stessi, entra quindi in gioco l’ironia che serve a stare nella realtà, tra i vuoti che si dipanano lungo il cammino e ci perdiamo tra “le merendine che disoccupano le strade dei sogni” oppure, presi dai sensi di colpa, “ingaggiamo una guerra di molliche col proprio io”.

La poesia della Falà pare aggirarsi nei meandri delle connettività mancate, delle connessioni sbagliate, dentro la grammatica di un sociale atterrito dal sogno dei like, piacere per sapere se si è vivi o vivere per i like al tempo di Facebook, intanto ci si chiede quanto ancora dureranno i “saluti umani”, quelli fatti di vera magia quelli che inaspettati rompono il silenzio di calore umano, quelli che al periodo del lockdown ci lasciava sospesi su di un’altalena senza fili, senza connessioni reali “era impossibile dire del vuoto e del suo contenuto”.

La poetessa lancia qua e là scialuppe di salvataggio raccontandoci che sono meglio di mille “zattere sul quale ci si issa per essere visti”, ci regala il surrealismo di un tappetino del bagno deluso del proprio colore, di alcune merendi-ne sintetiche che deliziano dandoci la felicità, granchi in attesa di un’onda per vivere velocemente, ci racconta degli anni che sono stati, dei ricordi mai lontani, del cibo le bibite di un lungo viaggio, delle rivoluzioni vinte ma soprattutto perse, delle rivoluzioni dentro le gonne, le cose che sono scappate i desideri i bisogni i sogni per vedersi infine attraverso gli occhiali della moda.

Cosa ci ha detto “Rumore di fondo”?

Che farsi bastare la luna piena alle volte potrebbe giovare, che il dito ad indicare la luna forse non stava indicando altro, che siamo aspetti collaterali di quel che accade, che alle volte siamo la vacanza in un tempo senza nulla e che la poesia è il luogo dove congiungere le distanze e avvicinare le solitudini.

In fondo la poesia è sapere che le distanze non esistono!

dal libro:

Raddoppia

Quando gli amici arrivano

all’improvviso, apri il tavolo

raddoppia la superficie del sorriso

accomoda i tuoi ospiti su sedie pieghevoli

racconta storie spregevoli

chissà che non si richiudano all’improvviso.

In un attimo, la situazione sarebbe risolta.

*

Teatro

Un uomo è andato a teatro, da solo.

Non se n’è accorto nessuno

finché tre donne che gli riempivano

il vuoto di lato non

si sono spostate più in là.

Il posto vuoto ora svela

che anche prima sedeva da solo.

Lui si gira indietro, ci guarda

con tutto quel vuoto – sgomento – al fianco

e io non mi sento di sostenere

una conversazione – con gli occhi o le parole –

nonostante il suo sorriso, nonostante l’amaro che da lì si espone.

Cortesemente ricambio il sorriso. Non troppo.

Torno a guardare il palco di fronte.

Eppure ho male e so bene perché.

*

Fuori margine

Il foglio si smargina

il segno segue fuori di lì

come pensiero che eccede.

Scivola dal tavolo

si liquefà il tempo

lungo il bordo cola

fuori dalla mappata misura.

Gorgoglia. Tace.

Raccolgo quel liquefarsi

come carta da cucina

accolgo le immagini e i ritmi

assorbo e dilago

dialogo con l’altra me

presente, quotidiana, muta.

Ora vedo, ora sento.

Slego la penna nel moto attraverso

la paura del vuoto.

*

Manca

Permane al fondo di ogni cosa

non detta. Appare. Scompare.

Manca. Come fondo di caffè.

Che sia una parte di te?

In una tazza. Lavata. C’era e non c’è

ciò che possa avvolgerti e salvarti.

Manchi tu a te stessa, mentre

manca lo sguardo dell’altro

senza giudizio.

Manca la forza? Il desiderio? Manca

lo stare in sé fino nel profondo.

Nella tazza vuota, anche.

Mancava sempre, anche quando c’era.

Ora si sottrae allo sguardo

sorride e chiude la porta

ti porta altrove, forse anche

a un aperitivo dove lei non c’è.

Tu, neanche.

*

Similitudini

So che a lungo ho cercato tra le persone

Lì dove pensavo fosse la similitudine

Tutto poi appare vano

Distrattamente compare di rado un saluto umano

Niente di nuovo, un’àncora, ancora.

*

In Facebook

Forse abbiamo bisogni semplici

ma non lo sappiamo dire. Per esempio

scambiare parole, tralasciando le formalità.

O navigare azzardando intuizioni e sentimenti forti

tessere, vicinanze e intimità.

Ed ecco il libro, dove galleggiano facce

che presuppongono vite, un mare di facce

piccolo, circoscritto mare

dove alcuni si issano su una zattera

sbracciando per essere visti.

Qualche volta qualcuno arriva a salvarli.

O così pare.

*

Notturno

Ho raccontato tanto di me

non tutto.

Ho tralasciato quello che potrebbe ferire.

Lento pregusto l’arrivo

di un altro pezzetto di chiacchiere.

Ma lo faremo domani.

È notte ormai.

*

Rumore di fondo

Mi chiedo a chi parlano

le persone in Facebook

i poeti dai loro libri

i vecchi nella loro filosofica demenza.

A chi parlate

amiche cattive

sorelle feroci?

Parla nei sogni al suo fidanzato

la zia morta nel sonno un inverno.

A chi parlano

gli spiriti degli indiani

le sirene di Ulisse

le sirene di Tim Buckley

le balene bianche dal profondo degli abissi?

Parla il fantasma ad Amleto

parla la sfinge a Edipo

parla il grillo parlante

e parla e parla

e si dice che parlasse Zarathustra

come lo maggior corno della fiamma.

Parlano o hanno parlato.

Ma io

io preferirei non dire altro

non altro ad altro ancora

per ora o per qualche tempo

non aggiungerei.

Intervista a Leila Falà Magnini:

Cominciamo dal titolo del libro, “Rumore di fondo”, che è anche il titolo dell’ultima poesia presente nella raccolta, a leggere questi tuoi nuovi scritti c’è del Rumore di fondo che viene da lontano e spazia nel presente, ci vuoi raccontare in breve la scelta del titolo?

Vedi, ho fatto una lunga pausa prima di decidermi a pubblicare ed è stato quindi naturale chiedersi se pubblicare abbia un senso e quale.

Pubblicare vuol dire prendere la parola, vuol dire farsi presente, “nel vuoto obbligato le parole tornano alla consistenza”. Presente in un mondo dove comunque la parola ci assedia, una parola centrale nella politica e nel mercato, spesso strumentalizzata e brutalizzata nei suoi significati, perfino piegata a scopi non etici.

La parola ci riempie ogni spazio vuoto con i mass media, peggio che l’horror vacui nel barocco, “All’inizio era scoppiato il silenzio…/ ora ognuno dice qualcosa e si deve nuova-mente abbassare il volume/per tornare a un ascolto accurato”. In comunicazione sappiamo bene, però, che per essere ascoltati da chi dovrebbe ricevere il nostro “messaggio”, dobbiamo oltrepassare il “rumore di fondo”, dato dall’insieme di eventi diversi, che di-sturbano la trasmissione. Ora non credo ci sia possibile questo oltrepassare. La voce poetica in tutto questo è poco, come diceva anche la Cavalli.

Mi attesto quindi più concretamente, ma serenamente, nel “rumore di fondo”, nella confusione di milioni di voci altre, voci di poeti (in Italia si dice siano due milioni) e voci più piccole che dicono cose, anche piccole, che si appassionano alla parola o che magari intendono usarla, senza abusarla.

Otto capitoli all’interno del libro con un carattere forte per ognuno di loro, il quotidiano ricercato fuori dai margini, connessioni che cercano di sopperire alle mancanze, presenze minime a ricoprire i propri vuoti, quale il filo conduttore di ognuno di questi capitoli?

La silloge, sì è in otto sezioni, ma la prima e l’ultima sono solo ouverture e chiusa e con-tengono ognuna una sola poesia. Hai colto esattamente le parole chiave del lavoro e come intreccino legami.

La silloge infatti vorrebbe avere un andamento a sinusoide, tra parti di riflessione e parti legate al concreto o alla sua narrazione. Così come non lineare è il movimento tra un interno/oggetti/casa, a un esterno socialità/social/relazioni.

Le otto sezioni, dunque: Raddoppia, Impronte del quotidiano, Fuori margine, Note in mancanza, Grammatica delle connessioni, Relazioni connettive, Presenze minime, Ru-more di fondo.

Provo a tracciarne il filo conduttore.

Vorrei nascondere la profondità nella superficie. Darmi la possibilità di parlare un linguaggio quotidiano, leggibile (Impronte del quotidiano), che possa suggerire profondità senza farla risaltare, rimanendo tra le parole in uso. Cercare magari lo scarto, l’ironia (Fuori margine), che, come sottolinea bene Fedeli nella prefazione, serve a stare nella doppiezza della realtà. E suggerire il resto, il profondo, a volte ineffabile, come la vertigine che ci assale quando osserviamo più attentamente l’umanità e le cose, il vuoto che le penetra (Note in mancanza).

Di vuoto in vuoto, ci affidiamo al virtuale; sarebbe auspicabile una griglia per orientarci, che almeno somigli a una grammatica con cui leggere nessi e connessioni (Grammatica delle connessioni). La si tenta, attingendo alle grammatiche studiate a scuola, ma senza poterne carpire quella buona e organizzata architettura. Occorre guardare meglio dentro link e percorsi virtuali per tentare di districarsi nella complessità (Relazioni connettive), affidandosi, quando si può all’intuizione, magari all’ironia. Forse è meglio fermarsi, allora, tornare ai desideri, dando valore a piccole cose, all’assaporare profumi, sguardi, parole e silenzi dei corpi (Presenze minime).

Sempre che tutto questo possa interessare ancora (Rumore di fondo).

C’è una zattera dove ci si issa per essere visti, una polaroid che spazia nei momenti di vita all’interno dei social, con ironia ed un pizzico di amarezza sembri non amare molto questo mondo virtuale, o forse sì?

Il mondo virtuale è il mondo in cui ci muoviamo. Occupiamo gran parte del nostro tempo a intrattenere rapporti nelle chat. Conosciamo persone, approfondiamo contenuti, impariamo l’esistenza di eventi e ricordiamo i passati utilizzando internet e i suoi flussi. Persone che nella realtà forse non incontreremo mai, luoghi ed eventi dove non andremo. Durante la pandemia ad alcuni i social hanno quasi salvato la vita.

Il mondo virtuale è. Non so se lo si può non amare, o non odiare.

I social sembrano riempire dei vuoti, a volte però li fanno solo risuonare più forte.

Nei social si può navigare con la sola consapevolezza che ci è possibile, provando a guardare cosa sono, se e come ci cambiano. E provando a dirlo. Dire come possiamo starci dentro, nel virtuale, sapere che ci affascina, ma tradisce, che non può mantenere tutto ciò che promette. Almeno finché possediamo ancora un corpo.

Ci misuriamo col virtuale, cerchiamo di non abusarne, né subirlo. Ci riusciamo? Propongo di non crederci mai troppo, stare nell’ironia, consentirci una certa distanza, scriverci mail da un altro indirizzo. Di certo offre soluzioni, scialuppe di salvataggio. Anche gli abbracci veri, però non sono male. E anche gli odori.

Ci sono tappetini del bagno che sono delusi del proprio colore, granchi in attesa di un’onda, merendine sintetiche che danno felicità, sembra esserci una ricerca ironica per nascondere un’emarginazione dalla contemporaneità, è così?

Un po’ di surrealismo può esserci utile per spostare lo sguardo di lato e cogliere particolari nuovi. Oppure per spostare noi stessi e evitare “i colpi d’una ingiusta sorte”, (così direbbe Amleto?).

Sembra spesso la nostra una sorta di lotta per rimanere presenti, vivi, per rimanere attivi. Oggi (gennaio ’24) un giornalista di Repubblica, per protesta contro la linea del suo giornale sulla guerra, dà le dimissioni e scrive: “non avendo alcuna possibilità di cambiare le cose, con colpevole ritardo mi chiamo fuori”. Impossibilità di incidere.

Improvvisamente emerge questa estraneità. Ma nel nostro caso sarebbe colpevole chiamarsi fuori, siamo “per sempre coinvolti”. Di certo la nostra generazione ha costruito tan-to ed è riuscita a realizzare cambiamenti enormi. Però è vero che rispetto all’idea che ci governava, questo tanto non è molto. Chi ha vinto alla fine non è la socialità, tanto meno la solidarietà, lo stare tutti meglio, non i diritti, ma il mercato, con le sue merendine al cioccolato, come placebo di felicità. Il pronome più usato non è più il noi ma l’io e intanto anche i diritti acquisiti si vanno affievolendo. Ma noi non siamo granchi che aspettano l’onda e questo gli basta. Siamo persone e le persone sono fatte anche di desideri. Cercando un’onda migliore, intanto, l’ironia che ci accade ci tiene a galla.

“Io e il mio vuoto siamo un tutt’uno, solidali ci facciamo compagnia…/ Per qualche motivo che non capisco pur essendo vuoto ha un peso gigantesco…”, stiamo vivendo forse in una società che nonostante le nuove connettività qualche vuoto forse lo lascia, quale il vuoto di Leila?

Certo ognuno ha una sua parola chiave e tu cogli giustamente la mia in “vuoto”. Così anche Vezzali, che nella post fazione avvicina, troppo onore, “Rumore di fondo” a Don De Lillo che in “Rumore bianco” parla anche lui di vuoto e di oggetti. Abbiamo già detto del virtuale e dei suoi silenzi. Della sua capacità di riempire gli spazi vuoti, ma di riempirli di vuoto. Un vuoto pieno però di merci e di oggetti, ma che non sono sufficienti a dare senso.

Si tratta dunque di un vuoto interiore, che fa parte di noi e che sembra una sete quasi indistinta di tutto, ma che in realtà non può essere riempito, deve solo essere percepito e colto. Per me è stata importante Michela Marzano che ha scritto molto su questo e che dice (ce lo ricorda ancora Vezzali), che “il vuoto ci accompagna e che è solamente quando smettiamo di combatterlo che può diventare un luogo fertile”. Scrivere è un tentativo di accoglierlo?

Per queste tue poesie hai attinto ad alcune tracce di altri poeti tra cui la Antonella Anedda e Nadia Campana, quali gli autori importanti nella scrittura di Leila?

Sono talmente tante le letture e le radici della nostra scrittura che a volte è difficile distinguerle. I padri e le madri affiorano di tanto in tanto con la loro forza. Molti anni fa quando facevo radio con un gruppo di donne: usci Frisbee, il libro di Giulia Niccolai e io, che ero la voce del gruppo, lessi queste poesie per radio. Non avendo il libro e non avendo più potuto rileggerle, una di queste mi è ugualmente tornata in modo chiaro in mente, dopo circa vent’anni, quando si affacciava l’esigenza di scrivere: “Una volta/ aprendo il frigorifero/ è capitato anche a me di dire:/«C’è qualcosa di marcio in Danimarca»”.

Dunque Niccolai, che metteva insieme in poche righe sacro e ironia, formaggio e Amleto, quotidiano e letteratura, puzza e levità, è sicuramente una mia madre. Ma tracce più antiche mi portano a Palazzeschi, a Gozzano. Ma anche a Rodari se penso quanto lo ho letto e amato da ragazzina. Ma in fondo, quale bambin* non ha amato Rodari? E quale adolescente non ha amato Leopardi? Io moltissimo. E allora i miei riferimenti scappano qua e là, andando dal gruppo ’63, Pagliarani, Balestrini, Manganelli, a Caproni e Roversi, passando dalle musiche dei nostri anni, con autori come Ferretti, Lolli, De André o Battiato, ma anche con la lieve, profonda, ironica, Donà; si va dalle poete più vicine, come Cavalli e Rich, ma anche Szymborska, oppure a Campana e Anedda, che anche tu hai citato, o Ros-selli, che non sono affatto vicine al mio modo di scrivere, ma che sempre mi stupiscono e mi suggeriscono percorsi possibili. Una mappa complessa, come si vede, con attraversa-menti, incroci e perfino rotatorie.

Teatro, Poesia, partecipazione sociale e tanto ancora, quali gli impegni prossimi per Leila, e a quali progetti stai dando il tuo tempo ora?

Essere riuscita dopo tanti anni di silenzio a dare forma a un mio insieme di poesie, averle finalmente fissate, mi sembra un traguardo importante. Come una via che si riapre, sono molte le scritture che dai faldoni chiedono di essere considerate. Verrà il loro tempo. Per ora ci vuole un momento di pausa, per prendere fiato e visione.

Del resto questo è per me anche un momento di trasformazioni e cambiamento: sono uscita dal mondo del lavoro e questo dà la possibilità di ripensarsi.

Manterrò i miei interessi, come l’impegno rispetto alla strage del 2 agosto, (faccio parte del gruppo degli 85 Narratori delle vittime) e per la pace; voglio occuparmi un po’ di più di donne e della loro scrittura; ma vorrei anche osservare questa trasformazione, questo cambiamento verso la vecchiaia, il guardare all’ultima parte della vita con occhi diversi da quelli delle generazioni precedenti. Mi diverte l’idea.

Affronterò questi argomenti col teatro? Con l’impegno sociale? Non saprei, ma di certo con la poesia.

L’autrice:

Leila Falà Magnini è nata ad Ancona nel 1956, si è formata nell’humus culturale e politico dei movimenti studenteschi e femministi di fine anni 70 a Bologna, studiando al Dams con G. Scabia e alla scuola di Teatro Galante Garrone, ha collaborato a fondare il Centro Documentazione delle Donne, si è occupata di comunicazione, teatro, attrice per diversi anni, ha lavorato all’Università come impiegata.

Fa parte dal 2006 al 2016 del Gruppo ’98 Poesia e dal 2015 al 2021 della redazione della rivista “Voci della Luna”; dal 2017 fa parte del gruppo dei Narratori della strage del 2 agosto; fa parte della SIL – Società Italiana delle Letterate.

Tra le raccolte monografiche e i testi teatrali ricordiamo: “Prontuario lirico di autodifesa muliebre” 2022, raccolta di quattro sillogi delle autrici Alessandra Carnaroli, Leila Falà, Francesca Genti ed Anna Toscano (Edizioni Sartoria Utopia 2022), “Cosa fare da grande” (raccolta inedita) ha vinto il premio teatrale Reading sul fiume 2017; “Certe sere altri pretesti” l’e-book con la Recherche.

“Della propria voce” (Qudu 2016), antologia del Gruppo 98 poesia, curatela; “Mobili e altre minuzie” (Dars 2015) (Premio “Paese delle Donne” Roma, 2017); “Oggetti” (in memoria della strage di Ustica) in “È negli oggetti che ti ricerco” (Corraini, 2013), presentazione di Niva Lorenzini; “Cosa pensano lei e lui quando non parlano più d’amore”, testo teatrale messo in scena con Il Gruppo Libero Teatro, 2005. “Niente politica, tutta famiglia. Monologo per attrice sola“, testo teatrale messo in scena con Il Gruppo Libero Teatro, 2007.

(Leila Falà Magnini “Rumore di fondo” pp. 110, 15 euro, puntoacapo Editrice 2023)

Immagini ————————

Anatomy pic nic

Nove opere

di Stefania Vecchi

Ti racconto —————————

Ci sono persone che non sopportano l’impossibile

Gilda Manso, “Flora e fauna”

di Giovanni Fierro

Fulminanti, capaci di incidere l’immaginario ed ogni possibile lettura o visione. Necessari nel loro desiderio di compromettere l’ordinario, il già codificato e il già accettato.

Sono i racconti brevi, a volte brevissimi, di Gilda Manso, contenuti in “Flora e fauna”.

Sono storie che fanno i conti con la realtà, quella drammatica e quella inevitabile, ma che non rinunciano alla dimensione del gioco; e così tutto il libro è un caleidoscopio permanente, in continua trasformazione, un unico e continuo muoversi di narrazioni ed impressioni, considerazioni ed emozioni.

Perché l’intero “Flora e fauna” mette in evidenza una certa dose di violenza che si riconosce sottotraccia, che è presente nelle vene meno esposte della nostra società. Anche per avvisare che “il messaggio era chiaro: tenere rinchiuso il drago non avrebbe abolito il fuoco”. Un continuo ed indispensabile svelamento del nostro tempo contemporaneo.

“Questo è accaduto ieri. Oggi dalla lampadina sono cadute piume incandescenti, come se qualcosa o qualcuno stesse cambiando pelle. Ne ho presa una e ho scritto un racconto” ci racconta la Manso, che con una semplicità che sorprende mette sempre in scena punti di non ritorno, valichi che si attraversano, confini che si oltrepassano. Il suo scrivere è sempre più nel dentro di verità inaspettate, portatrici di luci che meglio illuminano senso e significato, sensi e corpo, parole e frasi.

La magia della Manso è quella di mettere la fantasia al servizio della realtà, capace di fare saltare in aria il banco dell’ovvietà, del già conclamato, dell’inutile accettazione del sistema delle cose, per come lo conosciamo.

Tutti questi scritti vivono il linguaggio della sorpresa, dello spiazzamento. È un percorso indispensabile nel quale interrogarsi, grazie a pagine che si nutrono anche del respiro della poesia, grazie a microracconti che si aprono al mondo, e a volte all’epifania di pensieri e desideri che ce lo rendono superabile: “José sapeva che dopo la morte sarebbero successe cose interessanti. Lo sapeva perché sì, perché così doveva essere. La sua vita era un susseguirsi insopportabile di tedio, scocciature, fatti prevedibili e persone sgarbate, e se questa era la vita, la morte doveva essere qualcos’altro”.

Gilda Manso con “Flora e fauna” mette così in scena l’assoluta devozione all’esplorazione di ogni traccia che l’apparenza nasconde o tradisce. È quello il luogo dove potersi conoscere di più e meglio, senza paura e senza protezioni.

Dal libro:

Chi si affaccia ai tuoi occhi?

L’uomo, se così lo si può chiamare, era stato torturatore e genocida. E portava quel passato come se si trattasse di un mazzo di fiori, a testa alta e con lo sguardo fermo.

Quando la democrazia decise che era ormai ora di avvizzire quel fascio di malerba, un giudice ordinò di incarcerare l’uomo. Per tale occasione, venne creata una cella le cui pareti erano coperte interamente da uno specchio. Un altro specchio venne collocato a terra.

L’uomo fu rinchiuso in quella stanza, solo, senza alcun contatto con il mondo esterno, assolutamente isolato. Un carceriere gli passava il cibo attraverso uno spioncino tre volte al giorno, senza guardarlo né parlargli.

L’uomo fu trovato morto all’alba del quarto giorno. Aveva rotto uno degli specchi con il pugno e con un frammento si era fatto un taglio netto alla gola, un taglio pulito, degno di chi è abituato a fare male.

*

Eva e Lilith

“No, io non provengo da nessun uomo”, rispose Lilith, un po’ sorpresa.

Eva la guardò dalla testa ai piedi e le credette. Eva accennò un sorrisetto. Avrebbe parlato con Adamo. Una costola. Che figlio di puttana.

*

L’altra fauna

La zebra a pois. L’elefante con proboscide a forma di scimmia. La giraffa senza collo e con la pappagorgia. Il gatto domestico grande come una tigre. L’uccello azzurro con tre teste. L’ippopotamo di trenta centimetri. Il cane unicorno viola. Il drago. Il ferule rosa.

Delle sue arche costruite, solo una è sopravvissuta al diluvio.

L’autrice:

Gilda Manso (Buenos Aires, 1983) è scrittrice e giornalista. È autrice di varie raccolte di racconti e romanzi, tra cui “Matrioska” (2010) e “Luminosa” (2016). In Italia Edizioni Arcoiris ha tradotto il suo romanzo “Verme” (2018).

(Gilda Manso “Flora e fauna” pp. 166, 16 euro, Wojtek edizioni 2022)

Immagini ————————

Ombra 3

Nove opere

di Stefania Vecchi

Ti racconto —————————-

Era finita così, ma stava cominciando tutto

Febo Ulderico della Torre di Valsàssina, “L’agguerrita indifferenza del geco”

di Anna Piccioni

Titolo curioso, un ossimoro, il cui significato sarà svelato appena al capitolo XIII: Otranto. Nella casa del geco,c’era posto anche per me […] avevo imparato a osservare il pacato ed elegante dinamismo dell’immobilità (pag.165). Il geco rimane immobile per molto tempo, sembra indifferente a tutto quello che lo circonda, in realtà è vigile e agguerrito, pronto a scattare quando arriva la preda: è la tecnica usata dal protagonista di questo romanzo Martìn Skobec quando si apposta di notte in Carso per catturare Šapa, trafficante di uomini.

Ma Martìn non è solo l’uomo di legge, il soldato, è il professore, il sicario: Noi siamo quante sono le vite della nostra vita (pag. 85)

I capitoli che compongono il romanzo hanno ognuno un titolo, o piuttosto un aforisma, come se racchiudessero una storia a sé. L’autore infatti non segue una trama, le storie e i personaggi si perdono e si ritrovano in qualche capitolo più in là.

Difficile per il lettore tenere il filo del racconto, dove passato presente e un presente prossimo si intrecciano. Il filo conduttore è la voce narrante, il protagonista Martìn che segue una storia, poi prende una traversale che si incontra con un’altra per poi tornare sulla ‘strada maestra’; e in fondo la vita non è un’autostrada perfettamente asfaltata, ma un bosco fitto di misteri e non sensi nel quale, se ti accorgi che esiste un sentiero principale, subito dopo scopri che è un effetto ottico: un continuo susseguirsi di bivi, molti dei quali portano su sentieri anch’essi innestati d’infiniti bivi (pag. 181).

Le storie si intrecciano: Martìn e i suoi compagni del gruppo di ascolto delle intercettazioni alla caccia di Ŝapa, il trafficante di uomini, tra i boschi del Carso o per le strade di Milano; Martìn distinto professore con cappotto e guanti nell’atrio di un palazzo decadente di via Torrebianca, quando incontra una ragazza dai capelli rossi, nervosa perché non trova le chiavi di casa.

Qualche racconto più in là il protagonista racconterà perché si trova in quella casa, quale compito ha portato a termine; in un altro capitolo si sofferma sulla storia di Marzia, violinista o montanara, puttana moralista o santa convertita (pag. 90).

Tuttavia già nel primo capitolo, intitolato “Era finita così, ma stava cominciando tutto. Prima il dopo.”, Marzia, la ragazza dai capelli rossi, è entrata nella sua vita. Anche l’ultimo capitolo è una lunga digressione sul senso dell’Amore, e Martìn si pone mille domande facendo uscire quell’agguerrita indifferenza del geco, che forse questa volta può anche mollare e lasciarsi andare (pag. 204).

Poi Martìn soldato in una Sarajevo assediata. In un altro capitolo il lettore accompagna il protagonista a Medjugorje, un viaggio insensato, senza saperne il perché, forse per togliersi la puzza della sua anima (pag. 117); in un altro passo scrive Sentivo il bisogno di lavarmi l’anima immergendomi negli altri che volevo miei complici per contagio, tanto da bramare di rilasciare su di loro la puzza di stantio che portavo nelle ossa, nell’anima (pag.59).

C’è nel personaggio Martìn un profondo dolore interiore e l’unico rimedio a volte è inforcare la sua amata due ruote e percorrere le strade tra i boschi.

La prosa dell’autore è ricca, curata, con un contenuto ricco di riflessioni, quasi degli scavi interiori, approfondimenti esistenziali e anche momenti lirici: un viaggio nell’interiorità di un personaggio che non si fa sconti, che mette a nudo le proprie debolezze. Un uomo che ha paura di abbandonare quell’agguerrita indifferenza del geco, non per cadere vittima di altri, ma di se stesso.

Intervista a Febo Ulderico della Torre di Valsàssina:

Perché ha sentito l’esigenza di scrivere questo romanzo?

Ritengo che scrivere, ma allo stesso modo dipingere o comporre musica, sia sempre, per chi vi si dedica, un’esigenza o, meglio, la risposta a un bisogno.

Qualunque materia si approcci, dalla saggistica alla narrativa o dalla musica leggera a quella sinfonica e similmente per le arti figurative, vi è alla base la necessità di creare una Via attraverso la quale il mondo delle idee e quello interiore dell’ineffabile, possano esprimersi ed essere condivisi con una platea. Ogni forma di comunicazione è, dunque, un atto di obbedienza al richiamo del Sé e, ignorare questa richiesta d’attenzione sarebbe arrogante tanto quanto rimanere indifferenti ai bisogni di qualcuno che ci è prossimo.

Esprimersi è sempre una sfida e un’invocazione al dubbio, e non accogliere la provocazione offertaci dall’occasione di poterlo fare non contribuisce certo a migliorarci.

“L’agguerrita indifferenza del geco” è una provocazione o forse un atto di resistenza o, se preferisce, di ribellione nei confronti di troppa indifferenza ormai comune a tutti. Si tratta di una presa di posizione compiuta da Martín contro ciò che ritiene essere il fondamento ipocrita della nostra società; contro il perbenismo che induce a nascondere la polvere sotto il trappeto e a lasciare che il lavoro sporco lo compiano altri al posto nostro.

Ci sono teorie economiche, sociali e politiche all’interno del romanzo; c’è il bene e c’è il male e la libertà per ognuno di scegliere cosa sia bene e cosa sia male e se e come prenderli: deliri, iperboli o sfoghi sconclusionati? Ognuno prende ciò che vuole!

L’indifferenza del geco è agguerrita! In realtà è una posa che prelude l’atto di denuncia verso le nostre debolezze e meschinità (o solo incongruità) private con le quali trovare un accordo soddisfacente, mediato, per poi dirci: “Beh, io sono male tanto quanto non mi è consentito di essere bene!”.

Quanto è costato il passaggio da una scrittura “istituzionale” (saggi, pubblicazioni articoli) a quella letteraria (narrativa)?

In realtà questo passaggio di registro comunicativo mi è costato tantissimo e allo stesso tempo nulla!

Tantissimo perché attraverso la scrittura narrativa ho abbandonato la certezza di un certo tipo di schematicità di approccio al percorso intellettuale e il conforto che mi riservava il prodotto scientifico in quanto tale.

La scrittura “istituzionale”, come Lei la definisce, è misurata e confortata dallo studio. Per chi legge essa assume, spesso istintivamente e non sempre con ragione, maggiore credibilità della narrativa, proprio per la finalità per la quale viene confezionata: diffondere un ragionevole dubbio su una tale o tal altra teoria che richiede, per la confutazione, altrettanta preparazione o sforzo.

Non mi è costato “nulla”, di contro, perché ho cercato di dare sfogo alla fantasia e in questo percorso mi sono servito di fatti di cronaca e di personaggi ai quali ho messo in testa e in bocca non solo finzione e artifizi narrativi, ma solide teorie giuridiche, economiche e di sociologia delle migrazioni. Chimere, o forse no, alle quali credo e che confido possano essere meno illusorie di quanto si suppone e possano servire a innescare dei mutamenti interiori e sociali verso i quali nutro una certa confidenza e simpatia. Chi leggerà potrà scegliere il livello al quale vivere l’avventura di Martín, Marzia e Šapa… Potrà, infatti, trovare il noir e fermarsi lì oppure percorrere i sentieri dal Carso sino ai Balcani e assaporare quanto vuole di essi. I più spregiudicati e incauti potranno affondare nelle pieghe delle parole per estrarne concetti; potranno penetrare la terra e la pietra andando a estrarre quanto a ognuno può servire per trasformarsi, ogni giorno, in qualcuno o qualcosa di meglio.

Scrivendo in libertà e di libertà, dunque, non ho tradito me stesso, ma certo ho dovuto lottare per sbarazzarmi della “rete di sicurezza” che in un saggio o in un articolo viene offerta dalle note a piè di pagina.

Quali elementi si intersecano tra il personaggio Martín e l’autore?

Martín e Febo non hanno nulla a che vedere l’uno con l’altro e, per fortuna, non si sono mai nemmeno incontrati. Sono certo che Martín, apprezza del suo autore la capacità di teorizzare su molti aspetti della vita e di schierarsi in posizione ostinatamente resistente nei confronti delle sperequazioni sociali e di Diritto, quelle che lui combatte con le armi! Ma, analogamente, non tollera di lui l’infaticabile propensione al pensiero astratto vorticante.

La teorizzazione in sé è vista dal dinamico “geco” come una perdita di tempo e il fatto che io lo costringa a dubbi amletici lo infastidisce parecchio perché non ha le mani libere di agire come vorrebbe.

Martín è il suo autore quando parla con disincanto del potere e delle incongruenze ipocrite della “gente per bene” che ritiene siano all’origine dell’ingiustizia sociale.

Ogni capitolo è quasi un racconto a sé, il romanzo non segue una linea continua, e spesso le storie iniziano dalla fine. L’intreccio è molto complesso…

Questo romanzo parla di vite! Vite vissute o immaginate sono pur sempre vite e in quanto tali ne riconosciamo la trama solo dopo aver varcato le colonne del Campo Santo. Chi ha in tasca la trama coerente del romanzo, dell’avventura, della vita che sta vivendo? Nessuno! E allora perché Martín, Šapa, Marzia, Vera e la vecchia rinnegata dovrebbero subire un destino diverso?

Ogni vita ha dei capitoli e nemmeno questo è sempre così vero! Noi viaggiamo nel tempo e nello spazio per come e quanto ci è stato insegnato a farlo; ordiniamo ieri, oggi e domani, ma sono in questa successione che li vogliamo vivere o solo in questa cronologia li dobbiamo vivere? Ogni capitolo è come la fase della vita in cui ci svegliamo: connessa all’oggi del giorno che ci ha preceduti e innegabilmente sinergica con l’oggi che seguirà e al quale diamo il nome di domani. Sempre che un domani ci sia…

Pur essendo nato a Trieste l’origine penso sia nel Salento, ma poi la vita è proiettata verso i Balcani: un interessante triangolo…