Ed è arrivato anche l’ultimo mese di quest’anno.

In una rotta continua che cerca le sue mappe, “Fare Voci” si muove con il desiderio di trovare un disegno possibile.

In questo numero la voce d’autore è Franca Mancinelli e la sua raccolta poetica “Tutti gli occhi che ho aperto”, Francesco Sassetto e il suo nuovo “Il cielo sta fuori” e Marina Cernetig e il suo “Pozdrav iz Nediških dolin Un saluto dalle Valli del Natisone”.

Il tempo presente lo troviamo nei quattro testi inediti “I chiaroluce del principio” di Silvia Secco e nell’antologia “Abitare la parola. Poeti nati negli Anni Novanta” curata da Eleonora Rimolo e Giovanni Ibello.

La narrazione è tutta nel ti racconto di Raffaela Fazio che ci porta “Il colpo d’ala” e con il talentuoso Nicola Skert che ritorna con il romanzo “Come inizio non c’è male”.

I Margini. Di poesia e altro sono firmati da Giorgia Esposito, all’esordio con le poesie di “Smarginature”.

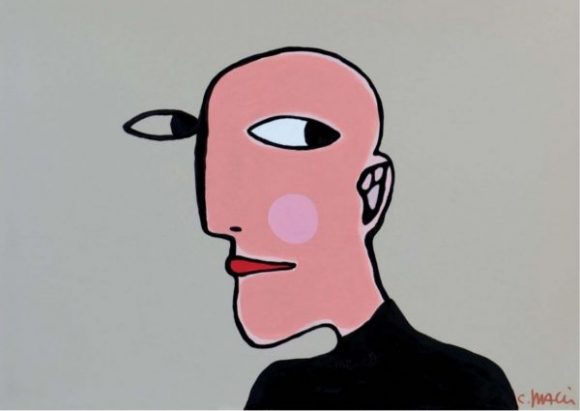

Le immagini sono gli otto quadri di Carlo Bacci, a titolo “Terrestri“.

Buona lettura e buone feste.

Giovanni Fierro

(la nostra mail: farevoci@gmail.com)

Immagini ——————————-

Terrestri

Otto quadri

di Carlo Bacci

Voce d’autore ——————————–

Cresce come un’edera sul respiro

Franca Mancinelli, “Tutti gli occhi che ho aperto”

di Roberto Lamantea

“Ho visto gli occhi degli alberi // nel folto una scossa / di chiarore rimasto – a vegliarci / come fitta pioggia che aspetta”. È di intermittenze la poesia di Franca Mancinelli: la sua scrittura elìde i confini tra le cose, lo sguardo e il corpo di chi dice io. Attraverso lo sguardo il corpo si trasforma: lo sguardo rivela che il mio corpo è anche quella pietra, quel ramo, l’intrìco buio del bosco, poiane e corvi sono guardiani o proiezioni della nostra coscienza: “Non credo ai muri divisori. / Chiudo gli occhi, e attraverso l’immagine”.

Franca Mancinelli è una delle voci più enigmatiche e intense della poesia italiana contemporanea, con intonazioni che rinviano, più che alla tradizione anche novecentesca della lirica italiana, alla poesia di area germanica (come la “celaniana” Elisa Biagini).

Marcos y Marcos pubblica ora, nella collana “Le ali” diretta da Fabio Pusterla, la sua nuova raccolta poetica “Tutti gli occhi che ho aperto”.

È la metamorfosi, già dai primi libri, a intonare la scrittura dell’autrice marchigiana, ma non è, o non è principalmente, una metamorfosi narrativa: Mancinelli non narra la trasformazione, la scrittura è la trasformazione, il passaggio, il transito. La sua penna è il suo sguardo e il suo sguardo è il suo corpo, fino all’identificazione dell’io nel corpo del paesaggio. Pur avendo un’elegante, quasi pudica, intonazione lirica, il suo sguardo scopre la metamorfosi e la metamorfosi canta: “entro nella pioggia come in un bosco […] liberato lo sguardo / dalla gabbia degli occhi”; “tutti gli occhi che ho aperto / sono i rami che ho perso”; “tutta la forza del mondo / non sposta un raggio di luce // ora tu sei il cardine // – da queste ceneri / ti sto versando la voce”; “una mano muso di serpente / sale la schiena, la carezza / cresce come un’edera sul respiro / di te fa legno secco”; “la ciotola del ventre”; “tagliato il filo / crollano le vertebre. // Finalmente ritorno / tra le tue mani”. (corsivi, maiuscole e minuscole nel testo – ndr)

La poesia di Franca Mancinelli è attraversata dalla storia, perfino dalla denuncia. Con il titolo “Diario di passo”, nel libro Franca ripropone alcune pagine del diario di un viaggio invernale nei Balcani tra gennaio e febbraio 2018 all’interno del progetto europeo REFEST – Immagini e parole sui percorsi dei rifugiati, confluiti in “Come tradurre la neve. Tre sentieri nei Balcani” con testi anche di Maria Grazia Calandrone e Alessandro Anil, pubblicato nel 2019 nella “collana piccole gigantesche cose” di AnimaMundi Edizioni.

È anche un diario di viaggio, ma l’innesto di quelle pagine in prosa nel corpo di un libro di poesia conferma quanto l’écriture di Mancinelli sia sempre legata allo sguardo magico della trasformazione.

Il tema doloroso dei migranti sulla rotta balcanica ispira all’autrice una scrittura ferita, spine di luce, parole di lava e silenzio dove a tratti l’immagine ha la forza di una sciabolata: “Stamattina, tra le forcelle dei rami, mi è apparsa un’anima. Corrosa dalla pioggia, si stava lacerando”; “fanno un rumore secco / le cose che sono state vive”; “questa faccia è una scarpa. / Contro le pietre si è aperta”; “I dove sono tutti provvisori. / Crescono come rami”; fino a una cinquina che è la sintesi perfetta del dramma della storia: “con la forza del niente / del non avuto mai / niente da barattare, / i gesti ricompongono una lingua / si allaccia al mio corpo un’armatura”.

Se il tema affiora qua e là anche tra le poesie, il taccuino di viaggio conserva l’intonazione dei versi e lo sguardo sulla metamorfosi del proprio corpo, le tracce di altri corpi, quelli dei fuggitivi, oggetti dimenticati: “ci svegliamo dentro gli occhi di un uccello. / È questo il mondo, un frutto spezzato / a colazione, il cerchio della tazza / specchio che si apre / su un prato, una coperta / a contenerci come un’isola / da cui non siamo nati”. O la tutina di un neonato appesa a una recinzione, una pentola nera e bucce di cipolla. O una storia in poche righe: “Non poteva più parlare ai suoi, né orientarsi con il GPS. – Ieri notte, vicino al fuoco, raccontavano di un ragazzo afghano. Era nel “gioco” da mesi. L’ultima volta era tornato zoppicando sulla scarpa che gli era rimasta. Tremava. Tutta la strada fatta da casa… L’hanno trovato poco lontano da qui. Si è arrampicato su un albero, si è legato a un ramo, e si è lasciato cadere”.

Otto le sezioni del libro, tre pagine bianche con tre spirali: “Una fine e un inizio che si ripete”.

Dal libro:

nel chiarore d’inizio

curvi sotto una sacca d’amnio

vanno al lavoro, passano -la porta

del sonno si socchiude.

*

dove lo scorrere di un fiume si interrompe, dopo un

salto o una cascata, l’acqua torna a farsi schiuma.

La corrente così forte da trattenere tutto ciò che

giunge. Una lotta inizia contro un confine mobile,

invalicabile. -Oscillazioni, brevi tentennamenti.

Obbedienza a una lingua bianca e devastante. A

volte è un temporale, o un masso contro cui urtare,

deviare rotta. E ritrovarsi liberi.

*

il peso netto del corpo diviso

l’arco di ogni passo è uguale

ai crolli e alle stragi aperte

alla terra ancora

una volta battuta.

Componi la sconfitta

come equazione di un sentiero.

*

da qui partivano vie

respirando crescevo

nel crollo, qualcosa di dolce

un incavo del tempo

tutti gli occhi che ho aperto

sono i rami che ho perso.

Intervista a Franca Mancinelli:

“Tutti gli occhi che ho aperto” è un libro tra sguardo e storia. Anche qui la nervatura del testo – come negli altri tuoi libri – mi sembra la metamorfosi: da corpo a paesaggio, da sguardo a cosa; anche il sogno è metamorfosi, la realtà è immaginazione e viceversa. Colpisce anche la compresenza di versi e prosa. Il tuo stile è raro nella poesia italiana: ti ritrovi in questa analisi?

È stata per me illuminante, Roberto, la tua intuizione: “in questo libro la metamorfosi è esplosa”, mi hai scritto poco dopo averlo letto. Mi ha fatto comprendere come, quel principio di metamorfosi che attraversa la mia scrittura da “Mala kruna”, e che si è addensato e radicalizzato con “Pasta madre”, in quest’ultimo libro è come deflagrato: è diventato corpo altro, entità che prende voce a partire da un soggetto che è se stesso e insieme parte di una presenza plurale, simile a quella di uno stormo in migrazione che può cambiare forma e configurazione, a seconda delle correnti che incontra ma, “non può disperdersi / si ricompone a ogni svolta”, come dicono i versi in epigrafe al libro.

Nell’immagine di questo viaggiare insieme, a cui fa riferimento anche il titolo della sezione finale, Diario di passo, c’è un’esperienza fatta con i migranti sulla rotta balcanica, che fa da cornice al libro, ma c’è anche il trasmigrare di questa presenza aperta che prende voce umana, vegetale, di antiche statuette votive, della santa patrona della luce, di una donna nella sua esistenza sospesa. E la parola poetica, come hai notato, transita tra diversi stati di realtà: tra esperienza esistenziale, anche drammatica, e il suo riverbero nell’immaginazione e nel sogno.

Passa dalla visione, a frammenti di presa di coscienza, alla narrazione; e in questi passaggi incontra la forma dei versi o della prosa, in un alternarsi che, nell’esperienza della scrittura, è avvenuto naturalmente come seguendo forze che cambiano lo stato della materia: l’acqua scorre, precipita, ristagna, si fa vapore, pioggia, si congela.

Nel tuo libro la storia irrompe anche come diario, con il taccuino di viaggio nei Balcani. Com’è nata quell’esperienza e come è confluita – dopo il libro con Calandrone e Anil – in una silloge di poesia?

Quell’esperienza balcanica è nata all’interno di un progetto a cui ho partecipato nell’inverno del 2018, “Refest: immagini e parole sulle rotte dei rifugiati”.

Con un pulmino noleggiato insieme ad altri sette artisti spagnoli, croati e bosniaci, abbiamo ripercorso a ritroso il tratto croato della rotta balcanica, dal confine con la Slovenia, a quello con la Serbia. Era febbraio, e in quei giorni con noi c’era anche Burian, un ragazzo dalla pelle bianco neve e gli occhi azzurri di ghiaccio; porta con sé temperature sotto lo zero e un vento contro cui puoi fare solo pochi passi.

Da due anni la Croazia aveva chiuso il confine, e i pochi migranti rimasti erano intrappolati nei “centri di accoglienza”, in attesa di una burocrazia altrettanto gelida e ostile come l’inverno di quella terra (soltanto una percentuale sotto lo zero ottiene il permesso di asilo).

Poi ci sono le rischiose vie illegali per attraversare il confine, affidandosi ai trafficanti, e restando spesso vittime di quello che è stato chiamato “the game”, “il gioco” con la polizia che, con violenze e umiliazioni, respinge indietro, nonostante i dettagliati report delle Ong.

In questo viaggio abbiamo attraversato un paesaggio implacabile: la neve sembrava avere ricoperto tutto, ma le tracce che affioravano da quel bianco erano ancora più dolorose e taglienti, come le recinzioni di filo spinato che abbiamo visto dividere a metà Bregana, un paese di montagna tra Croazia e Slovenia, o le piccole stazioni di guardia al confine, che nel deserto di gelo innalzavano le loro bandiere quasi identiche eppure, per quella linea, due anni fa migliaia di migranti hanno atteso, sotto la pioggia, e una ventina di anni prima si è combattuto.

Viaggiando ci trovavamo spesso di fronte a tracce e fantasmi di qualcosa che era accaduto poco lontano da noi o stava ancora accadendo, oltre recinzioni e pareti che non potevamo varcare, perché non ci era stato rilasciato nessun permesso per visitare i centri ufficiali di accoglienza. C’era poi l’eco diffuso, percepibile, di una violenza che si era consumata solo due decine di anni prima, con la guerra Jugoslava, e che si riverberava ancora anche tra noi, come un’elettricità sottile, in certe battute intraducibili, tra i fotografi croati e bosniaci.

Il momento più drammatico del viaggio è stato quello al confine tra Croazia e Serbia. Da lì nascono le brevi prose di “Jungle” con cui inizia “Tutti gli occhi che ho aperto”. Le prose della sezione finale, “Diario di passo”, appartengono invece a “Taccuino croato”, pubblicato in “Come tradurre la neve” (AnimaMundi, 2019).

Mentre seduta sul pavimento cercavo la forma che accogliesse “Tutti gli occhi che ho aperto”, mi sono accorta che la traccia dei migranti doveva affiorare nei punti nevralgici del libro (l’inizio, il centro e la fine).

Così mi sono sorpresa ad accogliere alcune sequenze di questo poetico taccuino di viaggio, mettendo da parte l’idea iniziale di includere le prose di “Libretto di transito”.

Se tu dovessi fare una dichiarazione d’amore a dei poeti – ma anche a dei narratori – contemporanei o del passato, chi nomineresti?

È in effetti proprio amore e della maggiore intensità quello che passa attraverso la lingua poetica, perché la sua materia ha una capacità di accoglienza e di generazione infinita. Le nostre parti più fragili e ferite che vengono silenziate e coperte dall’ordine della vita quotidiana, nella parola poetica trovano ascolto, possono esistere, affidandosi alla forza di questo amore originario che ci raggiunge attraverso la nostra lingua madre.

È stato Cesare Pavese il mio primo amore; assoluto e totale, come il primo amore che ci accompagna oltre la soglia dell’infanzia, nell’adolescenza. Potevo baciare la copertina dei suoi libri e sentirmi anche la sua fidanzata. Poi sono venuti Eliot, Rilke, Pessoa, Dostoievskij la cui immensità, appena percepita, mi ha ricordato quella di una quercia centenaria di cui non potrai mai cingere il tronco, ma accontentarti di tenere in mano qualche ramo caduto, qualche foglia.

Negli anni in cui avvenivano questi fondamentali incontri, il mio atto di amore si traduceva nella dedizione muta dell’amanuense: ricopiavo in un mio quaderno i passi che avevo sottolineato più volte nei libri, come per travasare nel mio corpo i doni di questa irradiante bellezza.

Negli ultimi anni, leggendo le novità di poesia in Italia, si nota che la maggior parte dei testi sono scritti da donne e sulla scena letteraria si affaccia una generazione di giovani e giovanissime autrici, dai 20 ai 30 anni, autrici di testi a volte molto belli: la poesia è donna?

La poesia è ciò che più appartiene all’essere umano nella sua autenticità e pienezza, è la voce che lo mette al mondo, che sostiene e guida il suo cammino.

Attraverso la parola entriamo nella vita distinguendoci da tutti gli altri esseri che non hanno parola o che non ce l’hanno più perché non c’è nessuno capace di fermarsi e di chinarsi in ascolto. Ogni volta che prendiamo la parola, assumiamo anche una responsabilità: nei confronti del silenzio che abbiamo interrotto e di tutto ciò che in quel silenzio continuava a vivere.

Per questo non possiamo che cercare il più possibile uno spazio più vasto della nostra individualità, e aprirci ad altre parti del nostro essere, della nostra presenza. È uno stato che gli induisti riconoscono divino e che raffigurano nella sua pluralità e indeterminatezza: così alcune divinità possono chiamarsi con diversi nomi, essere sia uomo che donna, avere parti e attributi sia umani che animali.

Penso che l’atto creativo ci porti vicino a questo stato di soglia. Come donna che scrive, posso dire di sentire nella mia lingua il silenzio delle generazioni di donne che mi hanno preceduto, delle moltitudini di esistenze che si sono consumate tramandando nel proprio corpo la vita, e che in qualche modo, forse, in questi nostri anni, possono iniziare lentamente ad essere riscattate.

L’autrice:

Franca Mancinelli (Fano, 1981), è autrice dei libri di poesie “Mala kruna” (Manni 2007), “Pasta madre” (con una nota di Milo De Angelis, Aragno 2013) – confluiti con tagli e variazioni in “A un’ora di sonno da qui” (Italic Pequod 2018) – e “Libretto di transito” (Amos Edizioni 2018, collana “A27”), uscito nello stesso anno con traduzione inglese di John Taylor con il titolo “The Little Book of Passage” (The Bitter Oleander Press, Fayetteville, New York).

Compare anche nell’antologia “Nuovi poeti italiani 6” (2012) curata per Einaudi da Giovanna Rosadini con testi, tra le altre, di Alida Airaghi, Maria Grazia Calandrone, Chandra Livia Candiani, Giovanna Frene e Laura Pugno.

È presente in “Tacete o maschi. Le poetesse marchigiane del ‘300”, pubblicato recentemente da Argolibri di Ancona.

(Franca Mancinelli “Tutti gli occhi che ho aperto”, pp.144, 20 euro, Marcos y Marcos 2020)

Immagini ——————————-

Terrestri

Otto quadri

di Carlo Bacci

Tempo presente —————————-

I chiaroluce del principio

Quattro testi inediti

di Silvia Secco

Bisognerebbe dire alle gemme di aspettare, alle gemme

di ogni specie occorrerebbe dire, impastare nella bocca

l’idioma vegetale dei piccoli abitanti delle tane

che si salvano dal fuoco quando amano le faglie là nel covo

sotto i rivoli delle radici. Dovremmo ad ogni specie dire

di aspettare, di aspettare a spingere – a tagliare – e alle gemme

come prime, con la lingua a loro comprensibile,

un dettato universale, linguafoglia ed animale

dire di aspettare, che a volte accade al tuono, all’eclissi lunare

alle volte accade ai figli di morire prima della madre.

*

Occorrerebbe dire, a volte, le promesse delle mani,

il cerchio d’oro della fede e l’anulare nudo, la parola dio

che l’uomo ha disegnato, la scrittura dell’istituzione

– quanto abbiamo rovesciato: quanto abbiamo perso amore mio,

quanto umanamente senza averlo mantenuto –

un odore d’erba e di cucina, la stagione appena prima della neve

neve benedetta che dovrà,

che prima o poi dovrà arrivare.

*

Amore mio bisognerebbe dire, ma con quale fra le lingue

di aspettare: arriveranno raffiche di vento a frastagliare,

neve nonostante l’illusione, nonostante i chiaroluce del principio

(due mattine in pieno sole:

quando salgono alle labbra incidono sul ramo la rottura)

*

Amore mio dovremmo dire, dirlo nella bocca come un pane

re-impastare il senso alla saliva e poi pregare, se non è ancora tempo

qui, nel nostro tempo lineare. Di aspettare la stagione, quando e se la neve

e il pane, quando – liguafoglia ed animale – lo sapremo pronunciare

e loro capiranno: ogni cosa in nuce, al proprio tempo si rivela.

L’oro delle gemme in serbo nel telaio.

L’oro delle gemme in salvo.

L’autrice:

Silvia Secco è nata nel 1978 a Sandrigo in provincia di Vicenza, vive a Bologna.

Ha pubblicato le raccolte di poesia “L’equilibrio della foglia in caduta” (CFR, 2014), “Canti di cicale” (Samuele Editore, 2016), “Ursprüngliches Leben: poesia e pittura in dialogo”, assieme alla poetessa Claudia Zironi e alla pittrice Martina Dalla Stella (Edizionifolli e KDP Amazon, 2018) e “Amarene” (Edizionifolli e KDP Amazon, 2018).

Realizza artigianalmente le edizioni artistiche Edizionifolli.

I testi inediti qui proposti fanno parte della sua prossima pubblicazione “I morti di tutte le specie”.

Immagini ——————————-

Terrestri

Otto quadri

di Carlo Bacci

Voce d’autore ——————————

Un tagio che fa un poco de sangue

Francesco Sassetto, “Il cielo sta fuori”

di Giovanni Fierro

C’è la vita sedimentata nello scrivere di Francesco Sassetto, e questa sua nuova raccolta poetica, “Il cielo sta fuori”, ne dimostra la sua necessaria esistenza.

Sono pagine di impegno umano e di impegno civile, sono storie che vivono di biografia personale e biografia sociale.

Bravo è Sassetto a cercare il significato più profondo di entrambe, rinunciando sempre ad ogni possibile protezione e ad ogni possibile scorciatoia.

L’autore non fa sconti neanche a se stesso, mette in campo una onestà che diventa etica ed impegno, in una volontà di narrazione e di testimonianza che fa onore alla poesia.

Fra lingua italiana e dialetto veneziano, “Il cielo sta fuori” inizia con uno sguardo verso chi vive ai margini, andando incontro a chi subisce la società, creando una accoglienza e una vicinanza, per chi vive giornate fatte di traumi e ferite, per ricordarci che “cos’è la libertà/ lo sa François, nero del Burkina Faso, braccato/ dal regime, via per non morire, via per il Mali/ il Niger, i cadaveri sulla sabbia, la famiglia/ ancora là e l’immenso inferno del deserto”.

Il raccontare di Sassetto diventa un luogo aperto, il suo scrivere si muove a cercare la certezza che anche i ricordi non sono mai fantasmi, ma tessuto vivo a cui si è dato nome e cognome, e data di nascita. Dove trovare “Una vampata di luce, un istante che ha il sapore/ d’eterno, la cometa che infiamma/ e scompare distante”, ben sapendo che poi quello che può rimanere è “Un tagio che fa un poco de sangue, no ti ghe méti gnente e col tempo el va avanti a brusàr – Una ferita che sanguina appena, non la curi e col tempo continua bruciare”.

Si, questo libro è un dire dell’esistere di una lontananza dalla giustizia sociale, dall’amore, ma che riporta la persona al centro di tutto, a partire da Sassetto stesso, che di sé fa ulteriore pagina da scrivere, parole scelte e dolorose, nella scommessa di ritrovare sempre “L’amore che dia consistenza all’ombra/ che siamo, al fumo delle nostre parole,/ l’amore che bruci la sera che viene ogni sera/ come un grido taciuto/ una scadenza in attesa”. Non è facile.

Neanche resistere lo è, perché ci si ritrova così, “Mi e ti, ogniùn a piànzer da solo/ a farse forsa de remi e polmoni,/ nùo e bagnà// ogniùn a far guèra co la so bufera – Io e te, ognuno a piangere da solo/ a farsi forza di remi e polmoni,/nudo e bagnato// ognuno a combattere con la sua bufera.”

Ma ci dice anche di come il vivere e fare poesia siano spesso la stessa cosa, quell’andare “per salti e segmenti, curve, ondulazioni del terreno,/ si va per balze e burroni, si passano gironi,/ si consumano il cuore e le suole, si cerca un amore”.

In qualche modo tutto “Il cielo sta fuori” è una resa dei conti, una pace raggiunta, con il suo costo e le sue imperfezioni, con la sua dignità e le sue mancanze.

Sì, le sconfitte sono state accettate ma mai dimenticate, e i ricordi affiorano e come nelle saline evaporano, lasciando il sale per ogni prossimo ‘sentire’, anche con “i oci imagài, butai nel vodo – gli occhi imbambolati, buttati nel vuoto”.

Ma è proprio il nostro tempo che “se crèpa e se désfa ne ‘l salso e ne ‘l vento”, mentre “Il cielo sta fuori”.

Francesco Sassetto ce lo porta qui e adesso, in queste sue nuove pagine, che sono un buon punto da cui ripartire, per dare nuovamente fiducia allo stare al mondo.

Dal libro:

Franamento

E poi qualcosa finisce e si fanno i conti.

Una rete smagliata di assenze e distanze,

qualcosa è crollato e fanno male

le mani di nuovo gelate.

Non sai se doveva accadere o sei tu o sono io ad aver

costruito questo franamento, questa lenta deriva

non l’abbiamo fermata.

Tornerà tutto nella nebulosa iniziale, tutto si farà

sempre più opaco e a nulla varranno i biglietti, le foto

anch’esse annegate nella risacca

dei lunghi perché, dei chissà, dei non so.

Il frigorifero continuerà sordo a ronzare nella casa

svuotata, l’anello nel fondo di qualche cassetto.

Un nome solo sul campanello.

*

Quante volte

semo ‘ndài a caminàr de sera su la Riva

a vardàr quel’aqua che se move nel scuro,

l’onda che sbàte su le pière

e po’ scampa via.

E tornàvimo casa par le cale sconte,

le man stréte ne le man a non pèrdar i passi

qua che tuto bàla imbriàgo

e tuto balàva ogni giorno de più

e no gèrimo acrobati né mi ne ti,

quei che xe boni de star sempre su.

Lo gavémo sentìo tuti do che caminàr

vissìni no vol dir andàr insieme davéro.

Gavémo dovesto imparàr che anca i matóni

tegnùi col semento col tempo anca lori

se crèpa e se désfa ne ‘l salso e ne ‘l vento.

Quante volte

siamo andati a passeggiare la sera sulla Riva/ a guardare quell’acqua che si muove nel buio,/ l’onda che sbatte sulle pietre/ e poi corre via.// E tornavamo a casa per le calli nascoste,/ le mani strette nelle mani per non perdere i passi/ qui che tutto ondeggia ubriaco/ e tutto oscillava ogni giorno di più/ e non eravamo acrobati né io né te,/ quelli capaci di star sempre su.// Abbiamo sentito tutti e due che camminare/ vicini non significa andare insieme davvero./ Abbiamo dovuto imparare che anche i mattoni/ legati dal cemento col tempo anche loro/ si crepano e si disfano nel sale e nel vento.

*

Òmeni

Semo fati de carne e de sangue

de suòr, fadiga e stanchessa,

de lagrime, de vògia de amor,

de ‘na sola caressa.

Semo fati de sogni sbregài,

de cari visi andài via,

de giorni butài, de ricordi

co ‘l tempo sempre più sfogài.

Ne sùpia in bóca el caìgo de prima matina,

de note ne varda la luna rifàr i passi segnài

da la strìca de ciàro che manda i fanài.

Tante domande ne ròdola in testa

risposte nissùna.

Do pìe ne tien fermi tacài a ‘sta tèra

ma co i oci ‘ndemo nel cielo

a vardàr de sera

córar alti i cocài.

Uomini

Siamo fatti di carne e di sangue/ di sudore, fatica e stanchezza,/ di lacrime, di voglia d’amore,/ di una sola carezza.// Siamo fatti di sogni spezzati,/ di cari volti andati, di giorni sprecati, di ricordi/ col tempo sempre più sfocati.// Ci soffia in bocca la nebbia al primo mattino,/ di notte ci guarda la luna rifare i passi segnati/ dalla striscia di luce che manda i fanali.// Tante domande ci rotolano in testa/ risposte nessuna.// Due piedi ci tengono fermi, inchiodati a questa terra/ ma con gli occhi andiamo nel cielo/ a guardare la sera/ correre alti i gabbiani.

Intervista a Francesco Sassetto:

La prima parte del libro ha uno sguardo ‘sociale’ su nostro presente. Oltre a voler raccontare la nostra società, è anche un invito a riportare la poesia ad una vicinanza più stretta con il tempo in cui viviamo? Un invito al suo ‘sporcarsi’ con l’attualità e la cronaca?

Certamente sì. Ho sempre praticato la cosiddetta poesia “civile” che, a mio avviso, deve nascere dall’esigenza di dire, denudare le ingiustizie, le violenze, i mali del nostro tempo. Scrivere, dunque, di incidenti sul lavoro, immigrati, prostitute, anziani, degli inquietanti rigurgiti neofascisti, della progressiva perdita di memoria storica, costituisce per me l’espressione di una conoscenza ed un coinvolgimento maturati nel tempo.

La poesia civile, per essere credibile ed efficace, deve avere radici profonde nella vita dell’autore, scaturire da un humus “autobiografico” – a inizio raccolta infatti la lirica ‘Background’ – che genera la volontà di “far vedere” squarci emblematici delle tragedie che accadono quotidianamente ma dalle quali molti preferiscono distogliere lo sguardo. Deve essere animata da una pietas autentica nei confronti del dolore degli altri, una poesia necessaria, che vuole emozionare e “commuovere”, nel senso etimologico del vocabolo, chi la legge.

L’amore è sempre un tema su cui è facile scivolare e farsi male (come l’amare stesso…). E tu dai molto spazio a questo tema. Quali le prerogative alla base dell’affrontare questo delicato tema? E in prima persona poi, con un fare decisamente autobiografico….

Le due ultime sezioni del libro rivolgono invece lo sguardo all’amore, o meglio, al disamore, alla conclusione di incontri di cui resta spesso una vaga e confusa memoria, nel tentativo di comunicare un pensiero, una riflessione su questo sentimento tanto difficile – come giustamente dici – da vivere e da scrivere.

Tuttavia non credo che tale materia esuli dall’attenzione al contesto sociale né che il libro sia da dividere nettamente in una prima parte “civile-sociale” ed una seconda “amoroso-esistenziale”. Certo, la diversità tematica è innegabile ma per me sono due facce di una stessa medaglia, una più intimistica e personale, l’altra rivolta all’esterno.

Si tratta sempre di un interesse verso la relazione tra gli esseri umani con l’intento di dire il gelo crescente, l’isolamento, la difficoltà a comunicare. Inoltre, nello scrivere d’amore, ho spesso adottato il dialetto (la terza sezione è tutta in veneziano) perché mi consente di rappresentare fatti ed ambienti in cadenze discorsivo-colloquiali, evitando di cadere nella retorica, nel “quadretto” erotico o pseudo sentimentale.

“Il cielo sta fuori” già nel suo titolo è in qualche modo una considerazione forte. C’è da subito un senso di esclusione, di lontananza da qualcosa di importante. Cosa che poi si ripercuote nel libro, lontananza dalla giustizia sociale, dall’amore, ma che riporta la persona al centro di tutto…. Questa era parte integrante del progetto del libro, o è stato un qualcosa che si è definito poesia dopo poesia?

Direi entrambe le cose. Avevo abbozzato, inizialmente, un disegno generale del libro che si è andato articolando e precisando poesia dopo poesia. Ogni testo ha poi trovato così la sua “giusta” collocazione. L’intento fondamentale era proprio quello di dare – recuperando e “rivisitando” anche alcuni testi già editi – un “quadro” del nostro tempo dove “vivere” mi sembra un galleggiare isolato e smarrito, senza quasi più occhi per vedere né ponti da costruire.

Molti testi parlano del passato, vivono in una memoria. Eppure, la sensazione forte è che indietro non si possa più andare, che non ha senso lasciare il proprio sentire in balia di ciò che è stato. In qualche modo c’è una resa dei conti…. mi sbaglio?

È vero. C’è un’atmosfera da “resa dei conti”, un “tirare le somme” e dover prendere atto che la vita odierna è sempre più dominata da individualismi, paure e meschinità, da un’assuefazione al “potrebbe andare peggio”. Un’afa che soffoca la vita, nell’assenza di punti di riferimento, di Guide e Padri ormai scomparsi insieme ad ogni sentimento autentico di appartenenza, di solidarietà e civiltà.

Di certo mi sembra che tutto il libro sia un invito all’intensità, intesa come qualità necessaria per riconoscere la vita, strumento primario che assieme alle parole dà forma narrativa alla propria esperienza quotidiana….

Ho cercato di esprimere la ripetitività meccanica che segna tanti momenti della nostra quotidianità, trasformando, a volte, anche le occasioni di gioia e pienezza in una sorda e abulica obbedienza ad una stanca ritualità. Da qui il desiderio di un’intensità in grado di dare un senso al nostro stare al mondo, una forma di re-azione all’attuale anestesia collettiva della sensibilità.

Alla fine del libro si respira un senso di pace, ma il sapore che rimane è decisamente amaro. Sono queste due sensazioni/risultanze i due capi a cui è saldata la tensione dell’intero lavoro?

Sì, è esattamente così e mi fa piacere che tu l’abbia colto. Credo infatti che la civitas si sia oggi polverizzata in una miriade di monadi, di schegge distanti e diffidenti. Domina l’indifferenza, l’estraneità, il menefreghismo nei confronti di tutto ciò che non ci tocca personalmente.

E tuttavia non intendo affatto generare condanne ma profilare un domani che è netta conseguenza dell’oggi, constatare con disincanto che la storia a volte non insegna, lasciando comunque aperto un varco verso l’altro, verso la possibilità di costruire una nuova umanità.

Il dialetto veneziano e l’italiano…il primo testo del libro è in dialetto, l’ultimo è in lingua…

Con il dialetto c’è un’”esposizione” più marcata di chi scrive. Ho sempre parlato e scritto sia in italiano che in veneziano. In poesia il dialetto può essere un formidabile strumento espressivo perché è la lingua più vera, quella del “pappa” e del “dindi”, per dirla con Dante, una lingua arcaica e viscerale con cui esprimere la realtà più intima, lo smarrimento, le domande sul senso – o l’assenza di senso – dell’esistenza.

L’italiano è la lingua del discorso, della razionalità, il dialetto sgorga dal profondo, è la lingua dell’anima. Ritengo che il dialetto possa inoltre favorire una narratività colloquiale e dimessa, da sermo humilis, che ho adottato soprattutto nelle due ultime sezioni del libro.

Utilizzo l’italiano quando avverto il bisogno di un discorso che traduca in versi una riflessione, un’analisi della realtà presente, con chiarezza e precisione concettuale. Da questa duplice esigenza il bilinguismo della raccolta.

L’autore:

Francesco Sassetto vive a Venezia, dove è nato nel 1961.

Si è laureato in Lettere nel 1987 presso l’Università “Ca’ Foscari” di Venezia con una tesi sul commento trecentesco di Francesco da Buti alla Commedia dantesca, pubblicata nel 1993 dall’editore Il Cardo di Venezia con il titolo “La biblioteca di Francesco da Buti interprete di Dante”.

Insegna Lettere presso il Cpia di Venezia (Centro per l’istruzione in età adulta), nella Sede associata di Mestre.

Ha pubblicato le raccolte di poesia “Da solo e in silenzio” (2004), “Ad un casello impreciso” (2010), “Background” (2012), “Stranieri” (2017) e “Xe sta trovarse”, in dialetto veneziano (2017).

È presente anche nelle antologie “Poeti in lingua e in dialetto” (2007), “Poeti e narratori in italiano e in dialetto” (2012) e “Retrobottega 2”, (2012)

(Francesco Sassetto “Il cielo sta fuori” pp. 107, euro 13,50 Arcipelago Itaca 2020)

Immagini ——————————-

Terrestri

Otto quadri

di Carlo Bacci

Tempo presente ————————

Abitare la parola. Poeti nati negli Anni Novanta

Un’antologia a cura di Eleonora Rimolo e Giovanni Ibello

di Giovanni Fierro

È un lavoro importante “Abitare la parola”, un’antologia che costruisce una mappa significativa della nuova e giovane poesia italiana, curata ottimamente da Eleonora Rimolo e da Giovanni Ibello, e che permette una conoscenza ampia e particolareggiata del panorama espressivo degli autori nati negli anni Novanta.

Tante e varie sono le voci che qui trovano spazio ed attenzione, che mostrano i propri percorsi creativi, in una continua ricerca di una possibile definizione del proprio essere e del riconoscimento di ogni relazione, necessaria ed inevitabile, con la società.

Con l’attenzione di una geografia sensibile, che non sta ferma e crea nuove attenzioni, “Abitare la parola” crea un luogo ampio e condiviso.

Dove si può trovare il senso dello spaesamento (Kabir Yusuf Abukar, Riccardo Canaletti, Gianluca Furnari), a cui si può reagire con una volontà di trovare e riconoscere il proprio ‘stare’ (Massimo Del Prete, Emanuele Franceschetti, Arianna Vartolo, Federica Volpe, Chiara Alessandra Piscitelli, Ivonne Mussoni).

Anche il linguaggio è luogo di sperimentazione e ricerca, e importante è l’avvicinamento della forma poesia alla narrazione (Simone Burratti, Emanuela Rizzuto, Francesca Santucci), occasione ulteriore per testimoniare non solo di una ricerca stilistica, ma anche di uno stato emotivo.

“Abitare la parola” ospita anche autori che hanno già un proprio spazio nella realtà nazionale, come Carlo Selan, Gaia Ginevra Giorgi, Clery Celeste, Simona De Salvo e Gaia Giovagnoli, firme che hanno (già) avuto la giusta attenzione da parte di critica e pubblico.

Nelle pagine dell’antologia ci si muove anche incontro al corpo e alla sua carne, (Naike Agata La Biunda), si fa i conti con la solitudine (Lorenzo Babini), si pone il ‘cercare’ come punto focale dello scrivere (Jacopo Mecca, Dimitri Milleri). E non si rinuncia a scrivere di un possibile ‘noi’ (Stefano Modeo), soprattutto quando è il momento dello stupore e della meraviglia (Michele de Virgilio).

“Abitare la parola” è così questa occasione di entrare nel dire e nella forma espressiva di trentotto giovani autori, il cui buontempo è già da adesso il proprio dare fiducia alla poesia.

Dal libro:

Massimo Del Prete

“Abracadabra”

‘Non puoi pensare il tempo prima

del bing bang’ dissero in tv. Ebbero torto.

Sta lì l’ultima, l’estrema ritorsione

del gomitolo, del tempo che visse se stesso,

prima, della parola che sapeva dire veramente

la parola che nel canto fece il mondo

lo esplose in un acuto e glissò le nostre

vite – continuammo noi ma poi

dimenticammo e i nomi si dispersero.

Oggi esistiamo nel dopo, nell’inverso del processo

in una vita che si è fatta letteratura

disfatta in virgole, grafemi, stanghette

senza autorità che fingono d’immaginarla

questa vita non più vissuta non più ricordata

– come me e te, i nostri sogni che

non osammo dire né creare

e il loro canto breve in balia

dei pronomi di un condizionale.

*

Ivonne Mussoni

La mia cura sia quest’acqua,

il tempo del respiro

ogni volta che riemergi e il sorriso

è una barriera corallina,

basta anche a me il tuo fiato.

Io la vedo ogni bracciata

spalancata all’abisso

alle cose naufragate nel punto più profondo

dove il bene, il male

hanno uguale tenerezza.

Bisogna nuotare piano

prendere il tempo dei pesci lenti

fare una croce con il corpo,

una nave rovesciata,

per il miracolo e l’orrore degli oggetti

conservati sui fondali.

Per i mai arrivati, per quelli senza approdo

bisogna rallentare, unire al respiro il tempo delle onde

il silenzio, la fiducia nella cosa che già c’era.

E tu c’eri prima dei coralli, dei delfini,

prima delle barche con i remi

torni primitiva all’elemento,

bella alla gioia selvaggia dell’essere già stata,

esserci sempre.

*

Chiara Alessandra Piscitelli

Era necessario un posto dove custodire la tua grazia

al riparo dalla stanchezza dei giorni

per entrare in un luogo più mite

dove estrema può dirsi solo la tenerezza.

Tutte le stanze della nostra casa

sono rientrate nella mia vita

tu hai riempito lo spazio tutto

con la tua sagoma di pino

anche tu sei albero

era necessario chiamare col proprio nome ogni ramo

per dire della foresta che è il mondo di noi

la grazia finalmente salva.

Intervista ad Eleonora Rimolo:

Curatrice, assieme a Giovanni Ibello, di “Abitare la parola”

Cosa c’è alla base di questo progetto?

L’idea nasce dall’esigenza di tracciare un percorso di orientamento analitico sulla generazione poetica nata a cavallo degli anni ’90. Il tentativo si innesta all’interno di una linea progettuale sulle generazioni portata avanti da Giuliano Ladolfi negli ultimi trent’anni – come fu per lo spirito de “L’opera comune” ma anche de “La generazione entrante” (Ladolfi e in generale il gruppo Atelier sono da sempre a favore di una mappatura – e non di una canonizzazione rigida – delle generazioni che si susseguono in poesia come nelle altre manifestazioni della società), ossia si propone di pubblicare voci poetiche rappresentative di una generazione, partendo da una ricognizione che tenta di muovere verso una direzione collettiva di ascolto reciproco e di collaborazione attiva, che racconta l’esigenza generazionale di eufonia, e anche di indignazione – nel tentativo di ancorarsi nuovamente ad una realtà attorno a noi sfibrata, confusa, troppo spesso raccontata con strumenti metalinguistici e con tecnicismi che sostituiscono la poesia, sfumandola fino a demolirla del tutto.

Quali le aspettative e quali poi le risultanze, a lavoro finito?

Da questa ricognizione ci aspettavamo di dimostrare che questa generazione sa muoversi poeticamente verso una direzione collettiva di ascolto reciproco e di collaborazione attiva, che racconta una esigenza urgente di eufonia, e anche di indignazione: il risultato ha fatto emergere una serie di voci giovani che tentano di ancorarsi nuovamente ad una realtà attorno a noi sfibrata, confusa, troppo spesso raccontata con strumenti metalinguistici e con tecnicismi che sostituiscono la poesia, sfumandola fino a demolirla del tutto.

E il tratto, il tema, il carattere, che maggiormente affiora da questa antologia?

Le atmosfere di questi testi sono per lo più soffuse, malinconiche, parlando di ferite, di distacco, di frustrazione per un impossibile rapporto tra l’Io e il Mondo: le tematiche affrontate, sebbene nella specificità di ciascuno, generalmente intendono sfiorare il mistero irriducibile delle cose e dell’essere, provano a rendere visibile l’invisibile attraverso una parola che scavi, scuota, tenti di produrre inconscio (nella consapevolezza che viviamo attualmente in condizioni storiche di afasia psichica) partendo da sé per approdare sulle rive dell’Altro.

Nell’ attitudine di questi giovani autori, è più forte la spinta a seguire il tempo contemporaneo (ciò che succede, il vivere quotidiano…) o è più marcata la voglia e il desiderio di trovare nuovi sguardi, differenti chiavi di lettura, anche ‘inventando’ e ‘creando’ una possibile realtà?

Penso che questi testi non rinuncino né ad una lettura secondo me necessaria del quotidiano e del contemporaneo e nello stesso tempo cerchino una realtà nuova, più carsica della realtà immediatamente visibile, ma non meno pregnante – ossia indaghino il valore intrinseco dell’esistenza umana individuale e collettiva come nucleo o cardine di riflessione. In questo modo, collegando queste due istanze, i testi mirano a realizzare quel processo di creazione poetica che Hugo sintetizzava in due passaggi fondamentali e interdipendenti tra loro: osservazione della realtà esterna e commozione interna.

Da questo incontro-scontro nascono versi che non sono semplicemente un guardarsi allo specchio ma un tentativo di partecipazione a quelli che sono i bisogni dell’uomo e le sue esperienze, i mutamenti sociali, che poi sono i nostri stessi mutamenti – certo, ma attraverso uno scarto del dettato poetico che apra spazi immaginativi universali.

Perché l’universalità non è sinonimo di popolarità, come troppo facilmente si ritiene: penso ad un passo del Pascoli, lontano anni luce da tutto questo, che dice “non c’è forse sentimento al mondo, nemmeno l’avidità del guadagno, che sia tanto contrario all’ingenuità del poeta quanto questa gola di gloria, che si risolve in un banale (e io aggiungerei deprimente) desiderio di sopraffazione”

C’è anche una notevole inclinazione a scrivere la poesia dandogli una certa forma nettamente narrativa (alcuni sono dei veri e propri racconti brevi). Come avete letto questo particolare?

Lo abbiamo letto come un tentativo coerente di evitare gli ornamenti retorici fini a se stessi, le evanescenze linguistiche di carattere sentimentale, l’accumulo di parole in un fantasmagorico carnevale poetico di impronta dadaista, l’oscurità caotica, ricercata per esprimere più che l’inesprimibile l’incomprensibile (in primo luogo allo scrittore), le soluzioni astratte, in cui stemperare il dettato poetico e gli sperimentalismi neoavanguardistici, che, dopo più di mezzo secolo, sperimentalismi più non sono.

Leggendo il libro, mi sembra che temi come lo smarrimento, la ricerca (di senso, di sé, di un noi…), la fiducia in un qualcosa da vivere ed abitare, siano un po’ la spina dorsale di questo loro scrivere. Cosa ne pensate a riguardo?

Il senso di stordimento dovuto allo smarrimento e alla voglia di ricerca di uno spazio di felicità accomuna tutti questi autori, che sono giovani adulti ormai all’interno di una società ormai disancorata da qualunque struttura significante. I loro versi, che noi abbiamo scelto (e che non hanno pretesa alcuna di esaustività), tentano di contrastare disperatamente la regressione cinico-narcisistica della soggettività opponendosi all’indebolimento-inebetimento della parola abitandola dall’interno, occupandola per mettere radici nuove nel linguaggio.

Questi giovani poeti sono dei sacerdoti solitari (perché l’arte, come ricorda anche recentemente Massimo Recalcati, “comporta una vocazione sacra, se per sacro si intende l’accesso alla relazione con ciò che sfugge a ogni principio di relazione”) con l’intenzione e il sogno dell’autenticità.

Che visibilità, e incisività, hanno questi autori nel panorama poetico contemporaneo?

Alcuni sono autori di libri editi e sono stati già ospitati su riviste di poesia contemporanea e ricevuto anche riconoscimenti dalla critica, altri sono parzialmente o del tutto inediti.

Quali sono, secondo voi, gli autori (del passato, contemporanei…) che questi giovani autori hanno di più in comune, per il loro scrivere e per il loro personale sguardo poetico?

È difficile dirlo, ci sono diversi modelli a cui fanno riferimento questi autori: in linea di massima si guarda molto al Primo Novecento e alla poesia contemporaneissima, pare invece un po’ messa da parte la lezione

dei grandi maestri del Secondo Novecento, come Sereni, Luzi, Caproni, Giudici, Raboni.

I curatori:

Eleonora Rimolo (Salerno, 1991), è Dottore di Ricerca in Studi Letterari all’Università di Salerno.

Ha pubblicato le raccolte poetiche ‘Dell’assenza e della presenza’ (Matisklo, 2013), ‘La resa dei giorni’ (Alter Ego, 2015 – Premio Giovani Europa in Versi), ‘Temeraria gioia’ (Ladolfi, 2017 – Premio Pascoli “L’ora di Barga”, Premio Civetta di Minerva) e “La terra originale” (Pordenonelegge – Lietocolle 2018, Premio Minturnae, Premio Achille Marazza, Premio ‘I poeti di vent’anni. Premio Pordenonelegge Poesia’).

Con alcuni inediti ha vinto il Primo Premio Ossi di seppia (Taggia, 2017) e il Primo Premio Poesia ‘Città di conza’ (Conza 2018).

È direttore della sezione online della rivista Atelier.

Giovanni Ibello (Napoli 1989) vive a lavora a Napoli.

Il suo primo libro è “Turbative Siderali” (Terra d’Ulivi, 2017), vincitore del ‘Premio internazionale di letteratura Città di Como’ come Opera Prima.

Il libro è stato recensito su diverse riviste letterarie e lit-blog italiani.

È redattore della rivista Atelier e collabora con il blog di Poesia della Rai di Luigia Sorrentino.

I suoi testi sono stati tradotti in sei lingue.

Nel 2018 ha vinto il ‘Premio Poesia Città di Fiumicino’ per la sezione ‘silloge inedita’.

(a cura di Eleonora Rimolo e Giovanni Ibello “Abitare la parola. Poeti nati negli Anni Novanta” pp. 158, 12 euro, Giuliano Ladolfi Editore, 2019)

Immagini ——————————-

Terrestri

Otto quadri

di Carlo Bacci

Ti racconto —————————-

Il colpo d’ala

Una storia

di Raffaela Fazio

Giosuè non cenò con loro. Seduto sul letto, teneva in mano un piccolo oggetto d’argento. Era la spilla che sua moglie era solita appuntarsi sul colletto, una libellula.

Elegante, il collo sottile, lei aveva avuto molti ammiratori, ma Giosuè era stato l’unico a capirla. L’irrequietezza che si risvegliava nella donna non poteva essere imbrigliata con una semplice prova di dedizione. Lui ne aveva amato anche la crudeltà.

I suoi pensieri furono interrotti dalla voce di Mirco, che gli dava la buona notte. Mirco lo interrompeva spesso. Anche in giardino, quando gli si avvicinava in silenzio.

“…Ti produsse la terra, il ciel ti custodisce, nessun mal ti fa guerra, nessun mal ti ferisce…” “Di chi parli?” “È il maschio che solleva l’addome e poi lo lascia ricadere, finché la vibrazione diventa continua. Ogni notte si posa sull’arpa di Eunomo al posto di una corda rotta e lo fa vincere. Ma a che serve se chi ami non ti può sentire?”

Qualche sera prima il bambino aveva visto rientrare il padre dal lavoro con Giosuè per mano. Dietro la porta, si era accesa una discussione tra i suoi. “Ma che ti salta in mente? Non deve uscire!” “Dove lo hai trovato, per le scale?” “È venuto fino al negozio. Ancora non so come abbia fatto. Per caso ho sentito dei rumori nel retrobottega. Chissà da quanto tempo…”

Nel negozio di paralumi, Giosuè ci aveva lavorato fin da giovane e lì, prima di lui, ci avevano lavorato i genitori. Le mani bianche di sua mamma stendevano sul tavolo le pergamene per i cappelli degli abat-jour. Ma c’era un’altra pellicola, più delicata: ali, ali di iridescenze diverse sotto una cornice di vetro, nel retrobottega. Suo padre le riportava sulla carta. Una soluzione di gomma arabica, con una piccola aggiunta di gomma adragante per togliere il lucido. Spalmava la carta e posava l’ala sulla gomma, senza premere. Poi metteva un altro foglio e fregava con l’unghia. Giosuè sentiva qualcosa di confuso, tra lo stupore e la tristezza, quando, sollevato quello strato, l’immagine compariva.

Ora se ne stava in piedi davanti alla cornice con i nomi degli insetti. Ebbe di colpo l’impressione che la mano di Pietro, sulla sua spalla, fosse più pesante e tentasse di catturare i suoi pensieri.

Invece i ricordi continuarono per ore, forse per giorni. Finalmente si posarono dentro gli occhi di Mirco. Il vecchio non sapeva se il nipote gli avesse chiesto qualcosa. Se lo era ritrovato accanto, in giardino. Non era neppure sicuro di quanto tempo avesse trascorso là fuori, quanti mesi o anni dopo la fine della guerra, dopo il suo matrimonio.

“La mia preferita è la Satyrus Semele, timida, agile. Le piace volare da un punto all’altro del tronco dello stesso albero. Ripiega le ali, le fa piccole piccole, poi s’alza rapidissima e riprende la stessa posizione un po’ più in là. Dieci, venti volte. Le sue ali lei non le lascia mai vedere spianate, e il suo volo è così veloce, così breve”.

Cercò di ricordarsi dell’ultima Semele che aveva visto, ma altre immagini s’innestarono nella sua mente. Si trovò nel retrobottega, davanti alle vetrinette. Pietro gli era vicino: “So che ti fa piacere. Io mi occupo dei clienti. Tu stai tranquillo”.

Pietro lasciò Giosuè e tornò nel negozio. Era là anche sua moglie. “È tutto pronto. Non ho spiegato niente a Mirco, non so se lo avrebbe capito”. “Dici che tuo padre se ne renderà conto?” “Non lo so. Deve essere seguito da persone competenti… Forse ci ha passato tutta la notte in giardino, completamente nudo”. “Abbassa la voce, non voglio che ci senta”.

Ma il vecchio non poteva sentirli. Nel retrobottega si era diffuso un brusio convulso, come qualcosa che veniva sfregato con insistenza. Proveniva da dentro le teche. Le ali avevano iniziato a sbattere. Incessantemente. Piccoli scatti continui, contro la superficie trasparente che si stava già appannando. Infine, il vetro andò in frantumi. Giosuè avvertì che anche la spilla sul colletto si stava staccando.

Quando Pietro andò nel retrobottega vide che la stanza era vuota. La finestrella, spalancata, ritagliava nella parete scura un quadrato piccolissimo di cielo.

L’autrice:

Raffaela Fazio è nata ad Arezzo nel 1971 e vive a Roma dal 2000, dove lavora come traduttrice, dopo aver vissuto per dieci anni in vari paesi europei.

Nel campo dell’iconografia, ha pubblicato “Face of Faith. A Short Guide to Early Christian Images” (2012).

È autrice di diversi libri di poesia. Tra i più recenti “L’arte di cadere” (Biblioteca dei Leoni, 2015); “Ti slegherai le trecce” (Coazinzola Press, 2017); “L’ultimo quarto del giorno” (La Vita Felice, 2018); “Midbar” (Raffaelli Editore, 2019), “Tropaion” (Puntoacapo Editrice, 2020) e “A grandezza naturale” (Arcipelago Itaca, 2020)

Ha pubblicato anche il volume “Silenzio e Tempesta” (Marco Saya Edizioni, 2019), sua traduzione di poesie d’amore di Rainer Maria Rilke.

Immagini ——————————-

Terrestri

Otto quadri

di Carlo Bacci

Ti racconto ————————-

Sfilo la protesi cognitiva dalla tasca e rispondo alla chiamata

Nicola Skert, “Come inizio non c’è male”

di Antonello Bifulco e Vieri Peroncini (Nessun Giorno Sia Senza Poesia)

Niente è come sembra. È la regola del sospetto in un film di Al Pacino, è un’ottima regola da tener presente quando si legge un libro di Nicola Skert. E anche quando si conosce Nicola, che scherza di continuo con la massima serietà possibile, un Buster Keaton col sonoro.

Il romanzo precedente, “Stretto”, inizia con un feto che decide autonomamente quando nascere, pienamente senziente, e che una volta uscito alla luce si installa in una scarpa da ginnastica che gli fa da incubatrice per un bel pezzo: quindi, quando un autore così ti presenta il suo nuovo lavoro dicendo sereno “questo è un po’ strano”, scatta un campanello d’allarme. Fin dal titolo, “Come inizio non c’è male”.

Non sembra un titolo, vero? Infatti, niente è come sembra: tranne, se vogliamo, il taglio del romanzo, che quando sembra grottesco è perché grottesco lo è. Leggermente grottesco, nel senso migliore del termine, alla Dazieri o come il miglior Ammaniti.

È inevitabile, la condanna del recensore: per spiegarsi deve ricorrere alla vetusta retorica del paragone, con altri autori di più ampia fama. Più ampia ma non giustificata. Come inizio non c’è male è infatti un romanzo profondamente maturo, ricco di idee, spunti, riferi-menti, magie, trucchi – tra i protagonisti, e trucchi narrativi – sostenuto da una scrittura ricca di neologismi skertiani, linguaggio popolare, gergale, colto, raffinato, blasé, tecnico, giovanile, scherzoso.

Avvertenza: l’alternarsi dei registri narrativi può causare capogiri al lettore; invece i continui capovolgimenti di fronte possono portare a dipendenza, tanto da andare a cercare l’opera omnia del Nostro. “Come inizio non c’è male” non è un thriller, ma il meccanismo a incastro (ah, le trame indecifrabili di Jeffrey Deaver!) e scatole cinesi ha qualcosa anche del thriller. Ma Nicola Skert è troppo HSP per accontentarsi di un mec-canismo ben oliato che porti a qualche scena truculenta, due gocce di sesso, agitare non mescolare e infilzare su uno stuzzicadenti qualche analisi della natura umana.

Nella storia di Discorotto, un giornalista freelance che improvvisamente vede comparire a casa oggetti della cui provenienza non ha idea, Skert ha un intento ben preciso, ossia analizzare le reazioni umane: di fronte all’imprevisto, allo spaesamento; ma anche nella ri-cerca di fama & gloria.

Quelle di Discorotto, ma anche di una incredibile cerchia di figure goliardiche. In apparenza, almeno: Pigiamino, GuntoGì, Harotò e altri ancora hanno tante facce, alcune visibili e altre meno. Ma fino a che punto si può spingere l’homo sapiens nel-la ricerca della felicità? E soprattutto, che cos’è poi, questa felicità? Anche questa ricerca, potrebbe portare a risultati che non saranno quelli che sembrano inizialmente. Certo è che per cercare fama e denaro si può andare in capo al mondo. E morire. Forse.

Del resto, lo abbiamo detto: “Come inizio non c’è male” sembra un thriller, ma ci si accor-ge che non lo è. Potrebbe essere un romanzo comico-goliardico, tipo (cinematograficamente parlando) “Una notte da leoni”? Ma ben presto ci si para davanti la possibilità di una stangata, è poi di un romanzo di formazione. E di viaggio: che poi, viaggio e formazione non “viaggiano” forse a braccetto? Avrete forse capito che “Come inizio non c’è male” non è facile da recensire: il timore di ogni buon recensore di spoilerare troppo del libro in anali-si, qui è esponenziale, ché sarebbe delittuoso privare il lettore del piacere delle volute ce-rebriformi della trama.

Quindi, la cosa migliore è leggerlo, questo romanzo di Nicola Skert: perché a volte, nella vita, è assolutamente necessario cambiare il punto della propria vi-sione del mondo, se non altro per capire verso dove stiamo facendo rotta, in questa ricer-ca della felicità che non può prescindere ohibò, dagli altri. Nessun uomo è un’isola, diceva John Donne, e Skert/Keating ce lo conferma. E questo è il messaggio di fondo del roman-zo.

Forse. Però potrebbe anche essere un altro.

Cioè, che non è mai troppo tardi per diventare grandi.

Dal libro:

“Casa…beh parlare di casa mi sembra francamente eccessivo, dal momento che si tratta di un miniappartamento di quaranta metri quadrati in cui comprimere i quarant’anni della mia vita. Un metro quadrato per ogni compleanno. Per i primi forse sono sufficientemente spaziosi, tuttavia man mano che gli anni si accumulano quei metri quadrati risultano troppo sovraffollati di esperienze embricate una sull’altra. Una sorta di caotico slum alle porte di Bombay, affastellato di baracche e fogne a cielo aperto, dove al tragico senso di provvisorietà fa da contrappeso la solidarietà di chi deve sopravvivere in condizioni estreme. E lo fa col sorriso sulle labbra, nonostante tutto. Già, come me, che sorrido sempre e comunque anche se non c’è nulla per cui sorridere, una sorta di paresi protettiva per mascherare la timidezza e non offrire il fianco ai guardoni, tra cui temo sempre che si nasconda uno stupratore seriale di anime.”

*

“E a proposito di realtà che si cerca di ignorare, al declino esistenziale cui sto andando incontro si è aggiunto pure il blocco dello scrittore. Una faccenda maledettamente seria, soprattutto se sei uno di successo e sei costretto a compiere ogni malefatta pur di rimanere nel mercato. Quello è feroce e famelico, se non hai più niente da offrirgli ti espelle senza neppure voltarsi a salutarti. Lo diceva anche Edoardo Bennato e a proposito sì, sono anche Discorotto, ho quella maledetta indole compulsiva a canticchiare ogni volta che qualcuno scatena una parola chiave nel juke box del mio cervello. Ma questa è un’altra storia. Ora devo concentrarmi sull’idea strampalata di Harotò, il mio editore e padrone che si spaccia pure per amico intimo, e poi magari concentrarmi sulla diagnosi dello strizzacervelli per capire cosa stia succedendo alla mia testolina: l’isolamento degli ultimi mesi in cerca di ispirazione forse mi sta mandando fuori di testa, e di solito uso la penna per guarire come se fosse un bisturi per rimuovere un tumore maligno dal mio cervello in continua metastasi creativa. Non lo so, non lo so proprio. La cicca mi sta bruciando tra le dita quando avverto squillare il cellulare. La getto a terra scuotendo l’indice e il medio ustionati, sfilo la protesi cognitiva dalla tasca e rispondo alla chiamata.”

Intervista a Nicola Skert:

La cosa più singolare che balza agli occhi leggendo i tuoi lavori – e “Come inizio non c’è male” non fa eccezione – è che tu possiedi una qualità che all’atto pratico non è assolutamente scontata per uno scrittore: hai un immaginario, vasto e articolato. Da dove nasce? Nel senso, qual è il meccanismo con cui lo scrittore Skert attinge alle basi dell’uomo Skert?

Domanda complessa a cui dare una risposta semplificata. L’immaginario nasce dalle esperienze personali, dalla letteratura e dall’osservazione del mondo che mi circonda, con una buona carica contemplativa e auto contemplativa: conosciamo bene la geografia del pianeta Terra e delle Galassie ma i mondi interiori rimangono spesso inesplorati. Sono mondi incredibili, affascinanti, misteriosi quanto pericolosi, come nella migliore tradizione dei romanzi di avventura. Non si sa mai cosa possiamo tirare fuori dal cappello della coscienza.

Sempre in tema di immaginario: dove si fonda la tua formazione? Che cosa hai letto, cosa leggi, hai dei modelli di riferimento? Personalmente ho visto echi di molti scrittori, ma quali ti hanno formato ed eventualmente spinto a scrivere?

Direi che la mia prima formazione è stata di tipo “ambientale”. È stato il nascere in una terra di montagna, quando ancora i mezzi di distrazione di massa non erano penetrati così profondamente nelle case e nelle anime delle persone, con inverni lunghi e rigidi ed estati piovose che costringono a stare in camera, da soli, a leggere e a fantasticare. Poi serve una base caratteriale, certo, la voglia di leggere tanto e di tutto. Oltre alla letteratura di ogni genere, ad esempio la sera prelevavo dalla libreria un volume a caso dell’enciclopedia Rizzoli per i ragazzi e cominciavo a leggere. Dalla a alla zeta, in ordine sparso, l’ho letta tutta.

Per concludere la domanda, quali scrittori mi hanno formato…difficile dirlo, moltissimi, di certo posso citare Eco, Marquez, Calvino. A spingermi a scrivere Houellebecq, in un periodo di vita per cui mi stava ribollendo dentro la voglia di buttare fuori qualcosa che si avvicinava molto alla sua dissacrante, acida irriverenza. A cui personalmente amo aggiungere sarcasmo e ironia, però.

Tra i punti di forza della tua scrittura c’è la vividezza: nella fattispecie, dei personaggi e dei dialoghi? Sono frutto di fantasia, attingi alla cronaca rielaborata o vediamo squarci di vita reale? E già che ci siamo, quanto può esserci di autobio-grafico in un romanzo come “Come inizio non c’è male”?

Cominciando dalla fine, più scrivo e più divento autobiografico. Nei primi romanzi mi na-scondevo nei personaggi, li facevo parlare al posto mio, forse per timidezza o vigliaccheria. Negli ultimi vengo fuori sempre più apertamente, si sente che dietro c’è la voce dell’autore, una voce che vorrei si facesse sempre più autentica e, spero, coraggiosa. I dialoghi e i personaggi sono per lo più un misto di fantasia e squarci di vita reale. D’altronde, la realtà è sempre un po’ fantasticata è la fantasia un po’ “realizzata”.

Nei tuoi libri corre forte un filo sottile di ironia che viene definita, in presen-tazione del libro, “sferzante”; io la definirei “necessaria” in una realtà che sta ab-bandonando l’ironia a discapito dell’agonia violenta e morbosa nel mondo dei social. Quanto è importante per Skert uomo l’ironia applicata alla sua di vita e quanto all’autore di romanzi che fa dell’ironia un magnifico uso?

Io amo l’ironia, e come si suol dire, salverà il mondo! Soprattutto ora, aggiungo. Sono d’accordo con te: l’ironia è qualcosa di necessario, un’arma di difesa, un baluardo che re-spinge e rifiuta quella montagna di ridicola quanto violenta serietà che viene spacciata per morale o etica. Una serietà perversa che sempre più circola nelle vene della società, avve-lenandola lentamente. Una serietà che è solo finzione applicata sul nulla. Come disse quel tale, una risata vi seppellirà…

Mi immagino lo scrittore tra le osterie e i bar a rubare immagini, parole e suoni per costruirci poi sopra una storia, una trama. Ma quali sono, poi, le tue abitudini durante la scrittura, hai dei ritmi, degli schemi che segui pedissequamente, hai delle manie particolari tipo bere quintalate di caffè dentro quelle iconiche Mug che, nei film, rendono lo scrittore affascinante ed intellettuale?

Non ho abitudini, schemi, manie. Scrivo per urgenza in urgenza, dove posso come posso e quando posso. Per fare un paragone cantautorale, sono più vicino a un Guccini che a un De André. Più cabarettista che intellettuale raffinato, in direzione ostinata e contraria ma non a testa bassa e col sorriso sulle labbra, in bilico tra tormenti adolescenziali e giochi in-fantili in contrasto con quelli dell’età adulta quali il lavoro, la famiglia, la casa. Più caciarone da osteria che intimista da tazzona di caffè, o da bottiglia di whisky di fronte alla macchina da scrivere, per intenderci. E poi l’osteria è un laboratorio magico di personaggi. Insomma, per chiudere con una citazione, mi piace bere vino e poi sono nato fesso…

Alcuni di noi hanno avuto la fortuna di leggere in anticipo le poesie che pre-sto vedranno la meritata stampa, io personalmente vi ho trovato molto dello Skert autore di romanzi. Si dice che per scrivere poesia ci vuole coraggio, coraggio di esporsi in prima persona, coraggio di mostrarsi agli altri intimamente. Quali le tue sensazioni nel cimentarsi con la poesia e pensi che ci voglia più coraggio nello scrivere poesia o nel cimentarsi con un romanzo?

Sicuramente ci vuole più coraggio nella poesia, molto più coraggio! Nella poesia non ci sono personaggi da far parlare al posto tuo, ci sei tu e basta, e un lettore che ti guarda dritto negli occhi mentre fai il verso. Anche alla poesia. Come ho detto prima, i miei romanzi in questo senso si stanno sempre di più avvicinando alla poesia. E viceversa, aggiungerei. Basta nascondersi, ho sempre più voglia di uscire allo scoperto, senza alcuna auto censura.

Nel suo ultimo film Woody Allen fa dire ad un suo personaggio questa frase: “Perché la vita reale è per chi non sa fare di meglio”. Nicola Skert preferisce la vita reale o…?

La vita reale! È un laboratorio fantastico, appunto. È grazie alla vita reale che, per com-pensazione, immagino mondi diversi, mondi possibili, mondi migliori almeno per me. Credo che qualsiasi forma d’arte che richieda uno sforzo di fantasia ha come base una non accettazione della realtà. Bisogna essere un po’ disadattati, insomma, per mettersi a fanta-sticare. Semplicemente, così com’è la realtà non ci piace, vorremmo modificarla e quindi la modifichiamo. Come? Mettendo in moto l’immaginazione. Così si creano mondi paralleli che finiscono su carta, tela, pentagrammi. E si sa che, a volte, i sogni diventano pure realtà. Il massimo a cui ogni creatore di mondi interiori esteriorizzati possa ambire.

L’autore:

Nicola Skert è nato nel 1972, Tarvisiano di origine, Triestino di formazione e Udinese d’adozione. Ha alle spalle una formazione scientifica.

Come biologo ha pubblicato alcuni articoli scientifici, come scrittore oltre a racconti in diverse antologie, il romanzo metropolitano “Pus Underground”, la raccolta “Racconti PET (Pulp Erotic Trash) vol. 1”, nata (come afferma l’autore) “con il proposito dichiarato di mettere a dura prova la morale pubblica”, il romanzo fantascientifico “Hitorizumo”, per poi passare dal giallo psicologico di “Giallo Interiora” al romanzo di formazione surreale di “Stretto”.

(Nicola Skert “Come inizio non c’è male” pp. 195, euro 12,50 Oakmond Publishing 2020)

Immagini ——————————-

Terrestri

Otto quadri

di Carlo Bacci

Margini. Di poesia e altro ——————————

Benedetto l’enigma che ci rende amanti

Giorgia Esposito, “Smarginature”

di Roberto Lamantea

Giorgia Esposito, di Napoli, ha 25 anni. Laureata in Lettere moderne e specializzanda in Filologia moderna all’Università di Napoli Federico II, nella Collana Gialla Pordenonelegge.it/Lieto Colle pubblica la sua prima silloge, “Smarginature”.

Su Giorgia Esposito ha scritto Davide Rondoni presentando un’anteprima di questi testi sulla rivista ClanDestino: “Una decifrata condizione della contemporaneità e dei suoi segnali – il desiderio che diviene “fastidio”, un senso di irrisoluzione, la necessità di riposizionare il rapporto figlia/madre, il senso di un nontempo – fa di questa poesia di emozioni ferme e ripide una voce per guardare bene chi siamo e cosa stiamo diventando”. Superare l’infanzia (che non è âge d’or) per essere con gli altri (p. 22):

Per le lunghe scale è l’eco la dimora

dell’orco, e più su la campana cinerina

dell’infanzia, l’odore acre del limone –

incredibile credersi salvi.

Quello che colpisce nella scrittura di Giorgia è la capacità di dosare l’alchimia tra metafora e parola. È lo sguardo di donna frenato da un’infanzia che vuole trattenere l’io e il suo volo, è la coscienza che quel volo non può essere fatto da soli, che la nuova o le nuove identità della farfalla nata dal baco non può definirsi nella solitudine.

C’è bisogno dell’altro: ma anche l’altro deve essere capace di volare. Su tutto, il rapporto con la madre (p. 17):

[…]

Hai rinnegato il nome, ti sei fatta

libera.

Adesso – siamo entrambe le figlie.

Il nostro grembo è lo scudo di ogni tempo,

ma di quel tempo, sulla pelle, la tua,

sento ancora il profumo di quando ero bambina.

È uno dei libri stilisticamente migliori tra i testi di giovani autrici che sembrano disegnare una stagione nuova nella poesia contemporanea italiana e sorprende la maturità di stile (dovuta anche a molte letture, certamente Montale che affiora per esempio in “questa semina di sillabe / storte” di p. 37). È la lingua, è la scrittura la strada per andare oltre (p. 48):

[…]

Scava la parola da zone remote

riportala in alto e fanne prodigio,

ritorno alla terra, corpo a corpo

senza dolore; via dallo strappo

dal rimorso che scalza e ci vuole

deboli, dementi, dipendenti.

Benedetto l’enigma che ci rende amanti.

È non solo il desiderio della libertà da vivere con gli altri ma la necessità di essere, con il proprio corpo, una forma di resistenza al nostro tempo di reificazione mediatica, di progressiva cancellazione dell’io in favore dell’io-massa:

Vacante. L’androne, questa sera

lattescente, la nuova semiosfera.

Ma un senso necessario, battente

è nella voce che ripete: dammi

altri millenaggi altri millenaggi.

I corpi ci chiamano per resistere

all’orrore: vuoto vuoto

e nullificazione.

Dalla coscienza nasce la rivolta (p. 34):

La casa chiede aiuto. Non vuole

accasciarsi tra oggetti ammucchiati

senza respiro. Vuole che si aprano

tutte le porte e si gridi in ogni

stanza. Vuole essere più viva

della vita che adesso la attraversa

e risucchiare ogni incertezza

di questi falsi terrestri senza amore.

È il grido di libertà che nasce da questi testi, con uno sguardo che riprende un famoso assioma di Nietzsche e un’ansia che era del ‘68 ed è, oggi, dei movimenti giovanili in tutto il mondo, da Hong Kong alla Russia a Fridays for Future (p. 39):

I pazzi ridono della paura,

sbandierano l’osceno ai venti,

hanno già vinto la morte

e popolano quartieri come profeti.

(Giorgia Esposito “Smarginature” pp.56, 13 euro, Pordenonelegge/Lietocolle 2020)

Voce d’autore ——————————–

Pozdrav iz Nediških dolin

Marina Cernetig, Un saluto dalle Valli del Natisone

di Salvatore Cutrupi

Ci sono temi costanti nei poeti che si esprimono nel dialetto della propria terra, soprattutto se si tratta di terre di confine. Questo accade anche con le poesie di Marina Cernetig che, nel suo ultimo libro “Pozdrav iz Nediških dolin Un saluto dalle Valli del Natisone”, ci mostra le ferite ancora non completamente rimarginate della gente delle Valli del Natisone a causa delle guerre mondiali e delle restrizioni imposte alla minoranza slovena nel ventennio fascista.

I testi poetici sono in dialetto beneciano, con annesse traduzioni in lingua italiana, e sono corredati da immagini fotografiche – della stessa autrice – che rendono ancora più intenso e descrittivo il contenuto delle liriche. (La Benecija, dove è nata e vive Marina Cernetig, è quella zona che si estende tra Cividale del Friuli e i monti che sovrastano Caporetto, in Slovenia).

All’inizio del libro la poetessa ci presenta alcuni simboli delle Valli, quali il fiume Natisone, il monte Matajur, la grotta di Antro e il santuario di Castelmonte. Lo fa con liriche brevi ma nello stesso tempo significative perché ci fanno comprendere il rapporto viscerale che lei ha con il suo territorio e la sua gente:

Nediža

Nediža se braurá¹

Po dažu je obliekla

zgarbano kikjo

¹šopiri

Natisone

Il Natisone si fa bello

Dopo la pioggia ha indossato

una gonna arricciata

*

Matajur

Oznanja daž

klabuk na Matajure.

Ku mežnar,

ki oprave njega dužnuost.

Matajur

Annuncia la pioggia

il cappello sul Matajur.

Come il sacrestano

che assolve al suo dovere.

*

Landarska jama

V jami kamani laščievi,

ku zobje.

Posmehujejo se novim barbarum.

La Grotta d’Antro

Le pietre nella grotta

scintillano come denti.

Si prendono gioco dei nuovi barbari.

*

Ne Stari Gori

Težkuo je brieme

upanja za vse.

Se staji pried snieg ku pričakovanja

A Castelmonte

È un fardello pesante

per tutti la speranza.

La neve si scioglie prima delle attese.

Un argomento, già trattato in precedenti sue pubblicazioni, è quello della casa abbandonata. Qui lo fa con la poesia “Preserje Presserie” dove, di questa frazione di Stregna, ricorda la Casa Kravarščakova.

La descrizione appare ancora più viva grazie all’immagine fotografica della vecchia tenda arancione appesa fuori dalla porta, in balia del vento. La casa decadente racconta non solo il degrado materiale della dimora, ma significa anche la perdita delle persone che la abitavano, persone care che si sono trasferite in altri paesi o addirittura sono morte.

In senso più generale la casa vuota può diventare anche la rappresentazione della decadenza dell’opera umana, la mutevolezza e la caducità delle cose che stanno intorno a noi e lo scorrere inesorabile del tempo, tema assai caro anche a molti altri poeti contemporanei:

Preserje

Hiši Kravarščskovi v sposim

Hiša je naga,

niema amuletu,

ki branejo od slavote an nevarnosti

za parklicat srečo

an pregnat smolo.

Trami kostanjove,

kamani tardi,

ne šibki, pa ne zadost močni

za jo branit

nemarnosti.

Špranje med kamani,

ziduovi okruženi.

Rane.

Čarne urane

piejejo martvaško mašo.

Tendina arančon¹

ku iz stupe²

trepeta

za parklicat gnado

konca an rešitve.

¹oranžna zavesa ²budistična kapela

Presserie

In memoria di Casa Kravarščakova

La casa è spoglia/ non ha amuleti/ protettori di mali e pericoli/ per propiziarsi la fortuna/ e scacciare la malasorte.// Travi di castagno/ pietre resistenti/ ma non robuste abbastanza/ per difenderla/ dall’incuria.// Solchi tra le pietre/ muri scrostati./ Ferite./ Nere cornacchie/ Cantano la messa funebre.// La tenda arancione/ come da uno stupa/ sventola/ per ingraziarsi il tempo/ della fine e della salvezza.

*

Čišnje

Se uarnit po stazi

an čut praznino,

ki je dopunjevala

lakot ljubezni

an oživljala želje,

ki ubedan pogled,

tud virtualni ne,

na bo mu zgradit nazaj

sada, ki je tud dušica

že skor ponucana.

Cisgne

Ritornare lungo il sentiero/ e cogliere il vuoto/ che ha colmato/ fame di affetto/ e alimentato desideri/ che nessuno sguardo,/ nemmeno virtuale,/ potrà ricostruire/ ora che anche l’anima/ è quasi consunta.

Un’altra immagine che domina il poetare di Marina Cernetig è quella del confine, un termine che può avere diversi significati. Può fare intendere un limite, una costrizione, una sconfitta. L’autrice lo vorrebbe immaginare anche come un orizzonte di pace, il sogno che vengano superati gli ostacoli legati ai vecchi conflitti tra i popoli confinanti con le Valli.

C’è in lei il desiderio che non si perpetui la distinzione tra buoni di qua e cattivi di là, dovuta spesso a motivi politici e ideologici:

Konfin¹

Nuož v obliki pu lune,

ki drobi,

al pa pu lune,

ki sveti

na te barké na nin kraj

an te žleht na te druzin,

al te žleht na nin kraj

an te barké na te druzin,

zaki je saldu

na uoč², ki gleda,

no sarce, ki čuje,

an na pamet, ki prede

nit ne zgodbe

¹meja ²Oko

Confine

Una mezzaluna/ affilata che sminuzza/ o una mezzaluna/ che illumina/ i buoni di qua/ e i cattivi di là/ o i cattivi di qua/ e i buoni di là/ perché c’è sempre/ un occhio che guarda,/ un cuore che si emoziona/ e una mente che tesse/ il filo di una trama.

Le poesie di Marina Cernetig hanno un respiro ampio e portano anche una ventata di aria nuova nel mondo della poesia dialettale slovena in Italia. L’essenzialità dello stile, la specificità del suo poetare e soprattutto l’immediatezza e la verità del suo raccontare, meritano una particolare attenzione ed un’approfondita analisi.

Lei mette nei versi esperienze, emozioni e riflessioni vissute in prima persona e tutto ciò non resta soltanto un suo patrimonio personale, ma diventa condivisione e ricchezza per chi legge.

Per la profondità dei temi trattati nei suoi libri e per il lungo e costante impegno nel campo della cultura, Marina Cernetig deve essere considerata una delle più importanti voci, non solo della Benecia, ma di tutta la produzione letteraria slovena.

Intervista a Marina Cernetig

Quando e perché hai sentito il bisogno di scrivere poesie nel dialetto della tua lingua madre?

Scrivere poesie è stato casuale. Ho iniziato scrivendo una canzone per il SENJAM BENEŠKE PIESMI, il festival della canzone della Benecia, ideato e organizzato ancora oggi dal circolo culturale Rečan “Aldo Klodič” di Liessa (Grimacco).

Ho scritto le prime poesie per partecipare a un concorso di poesia locale. Volevo fosse presente la nostra lingua… Forse è difficile, per chi vive altrove, comprendere che cosa vuol dire vivere ai margini dell’Italia e della Slovenia, in una zona in cui il confine ha da sempre avuto un grosso peso, in una zona lasciata morire volutamente a causa della lingua e dell’identità che rappresenta. Scrivere è cercare di salvaguardare questo nostro dialetto sloveno che rischia di scomparire come i paesi, come gli abitanti di queste valli…

Ho avuto il piacere di ascoltare ed apprezzare alcuni miei amici poeti delle Valli del Natisone come Margherita Trusgnach, Andreina Cekova Trusgnach e Michele Obit. Qual è il tuo rapporto con questi e gli altri poeti della Benecia? Vi riunite periodicamente? Fate parte di qualche associazione culturale in cui si tiene vivo il vostro dialetto?

Ci sono illustri poeti che appartengono però al passato. Per me tutto è cominciato nel 2009. Quell’anno, dopo aver partecipato a un laboratorio di scrittura nella Valle dell’Isonzo, abbiamo organizzato il primo incontro transfrontaliero di poeti che ha portato, nel 2010, alla costituzione della prima associazione transfrontaliera PoBere, che oggi si chiama Nit.

Questo ci ha dato la consapevolezza di quello che stavamo facendo, scrivevamo non solo per testimoniare la sopravvivenza di questa nostra lingua, ma anche per affermarne le potenzialità espressive… ci siamo rese conto che scrivere in dialetto non aveva meno valore che scrivere in altre lingue, ma che anzi rappresentava una sfida alla globalizzazione.

Poi sono arrivati i laboratori di scrittura, le serate di lettura, gli incontri, il farsi conoscere fuori dal nostro ambiente, le pubblicazioni… e ora – e devo ammettere che la scrittura qui nelle valli del Natisone è soprattutto femminile – ci incontriamo, confrontiamo, viviamo esperienze che ci legano.

Ho letto che oltre a scrivere poesie, tu produci anche testi teatrali nel dialetto beneciano. Quali sono le analogie e le differenze tra i temi che tratti nella creazione teatrale e in quella poetica?

Ho cominciato a frequentare l’associazione teatrale Beneško gledališče – Associazione Filodrammatica della Benecia (presente nelle Valli del Natisone da oltre 40 anni), a seguirne le prove e a collaborare in modo attivo. Questa passione mi ha preso a poco a poco e mi ha portato anche a scrivere un testo che poi è stato rappresentato. Non grandi cose…ma la parola deve trasmettere una emozione, che sia letta o recitata, deve colpire “il destinatario”, lasciare un segno.

Un tema presente in questo libro, e anche in altre tue pubblicazioni, è quello delle case vuote e dei luoghi delle Valli che si sono spopolati, come nella poesia “Čišnje Cisgne”. Qual è il messaggio che vuoi dare quando riporti nelle poesie queste situazioni di abbandono e desolazione?

Le case, la mia casa sono i paesi, i luoghi pieni di rovi e di fiori, ma silenziosi e vuoti, che, nonostante tutto, resistono al destino che vuole imporsi. Le nostre valli hanno subito la Storia e forse è troppo tardi per un’inversione di marcia, perché il declino e il degrado sono visibili anche agli occhi del turista che passa… e magari ne apprezza la decadenza…la fotografa e se la porta a casa come ricordo.

Hai speranza che ci sia qualche possibilità di futuro per le “tue” Valli?