Ritorniamo dopo i mesi estivi, con un numero ricco di nuovi sguardi, letture, ascolti ed incontri.

Ad iniziare dalla voce d’autore di Roberto Lamantea e il suo nuovo libro “Il bambino di seta”; con la più recente raccolta di racconti di Pericle Camuffo, “Compro oro. Pago in contanti” e con i dodici haiku della poetessa rumena Réka Nyitrai.

Il tempo presente è nelle poesie inedite in italiano di Ivana Maksić e nel racconto “Sorella” di Nicoletta Storari.

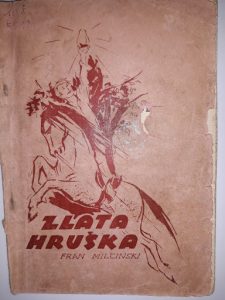

Il ti racconto è nella fiaba “La pera d’oro (Zlata hruška)” di Fran Milčinski, tradotta in italiano da Elena Cerkvenič.

E con questo numero prende vita lo spazio da qui, dedicato agli autori del passato, a cui fare riferimento. Primo appuntamento con Osip Mandel’štam e il suo libro d’esordio “La pietra”, raccontato da Gianfranco Lauretano che ne ha curato la traduzione.

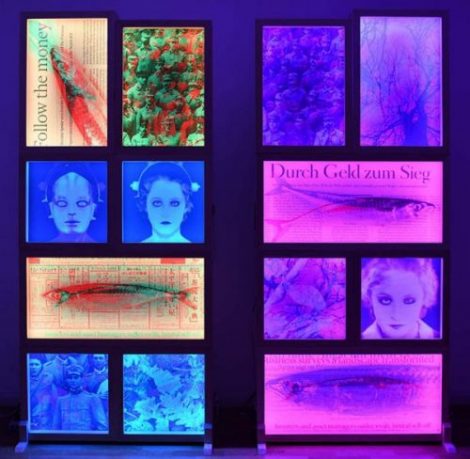

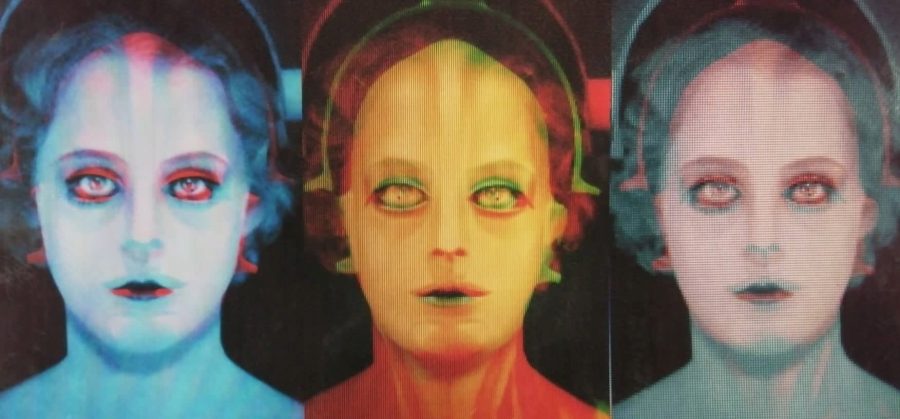

Le immagini sono di Luigi Tolotti, con il suo progetto “Cathedral Effect”, che include anche un video nato dalla collaborazione con l’artista musicale MyMan.

Buona lettura

Giovanni Fierro

(la nostra mail: farevoci@gmail.com)

Immagini ————————–

Cathedral Effect

di Luigi Tolotti

(“Cathedral Effect” è il progetto (mostra/installazione) di Luigi Tolotti che, da luglio a settembre 2020, è stato ospite delle gallerie Trart di Trieste e Prologo di Gorizia)

Voce d’autore —————————

I ricordi mi guardano

Roberto Lamantea, “Il bambino di seta”

di Giovanni Fierro

È l’Italia degli anni Sessanta, del boom economico sbandierato e di cui andare fieri, l’Italia della dolce vita e del Sessantotto. Ma soprattutto è l’Italia che ancora non ha fatto i conti con il ventennio fascista, che prepara gli anni di piombo e che nasconde il veleno e le storture di una società per nulla matura ed adulta.

È l’Italia che Roberto Lamantea affronta da bambino undicenne, e di cui ci rende partecipi, con il suo nuovo “Il bambino di seta”, libro delicato e doloroso.

È la sua testimonianza in presa diretta di un tempo storico con cui fare i conti, con cui non si può scendere a patti, e neanche dimenticare.

Undici anni, sì, e Roberto Lamantea viene messo dai suoi genitori in un collegio sul Lago Maggiore.

Per lui è l’inizio di un tempo difficile, di una esperienza che non può passare in modo indolore. E tutte le pagine, stupende, di “Il bambino di seta” sono qui a testimoniarlo.

Un libro che alterna poesia e prosa, ma che trova una sua ragione d’essere grazie alla scrittura dell’autore, sempre messa a fuoco, sempre necessaria ed ispirata.

E così il lettore si addentra nella quotidianità del collegio, nei soprusi e nelle ingiustizie, nelle amicizie che nascono ma che vengono strozzate, nei giudizi degli ‘adulti’ e nella visione della vita imposta e omologante.

“Poi è arrivato un uomo triste e ha tolto il cuscino e il materasso. Mi ha guardato con un ghigno, brontolando che il materasso pesava. Carla mi ha detto che le hanno detto che dovevo dormire sul legno così diventavo dritto. Niente cuscino. Niente materasso.”

Per il bambino Lamantea i volumi dell’enciclopedia Conoscere diventano uno spunto per creare il suo proprio mondo, di certo più protettivo di quello condiviso con gli adulti del collegio; il suo sognare è la fuga reale dai soprusi e dalle mancanze; Elohim Alim è il nome di un bambino con cui condividere una sincera e viva amicizia, poi non tollerata.

È anche il dovere accettare che prima del proprio nome e cognome, per tutti sì è un numero, Lamantea è il 228: “’228, 228 subito al telefono’. Sono io il 228. Il numero è cucito sulla mia biancheria, una targhetta di stoffa con tre cifre rosse, così quando va in lavanderia e la disinfettano non sbagliano.”

E al bambino 228 giungono le lettere da casa, ma tutte censurate, con orribili tratti in nero a coprire parole e frasi, con lo stesso trattamento riservato alle sue lettere spedite a casa. “Non devo scrivere che piango, un bambino non piange. Se scrivo che piango, piangono anche mamma e papà, mi ha detto il prete direttore.”

“Il bambino di seta” è anche un camminare all’interno della fascinazione dello scrivere. È una esplorazione all’interno di quello che è l’inizio di ogni espressione, di ogni narrazione.

E la natura è descritta e raccontata. Ed è uno strumento per raccontare di sé, del proprio stato d’animo: “Il sole ha sonno, cerca un nido, carta ingiallita. Scricchiano le foglie gustando l’idea del sonno d’inverno.”

Il vivere di ogni giorno è anche il laboratorio al terzo piano, dove si fanno misteriosi prelievi del sangue e dove si iniettano non chiare siringhe di ‘glucosio’….

Il libro di Roberto Lamantea cerca ‘le parole che ti abbracciano’, trattiene il presente della sua Mirano, raccontata con sguardo partecipe e coinvolto.

E ancor di più contiene le radici e la provenienza dell’adesso della nostra società contemporanea, eredità lasciata nell’inganno e nella bugia di una Italia che è stata promessa in ben altro modo.

dal libro:

“Le foglie di quell’albero volano come stornelli. Le foglie migrano. Formano un ventaglio nel cielo, un ventaglio di ali. Sono felici le foglie quando volano come stornelli. Non hanno suono le ali. Danzano nell’aria come libellule, sono libellule di foglie. Disegnano una linea ampia nel cielo come un violoncello. Poi tornano sui rami, miriadi di foglie, e l’albero è orgoglioso di avere una chioma così.”

*

“Mia mamma ha conservato le lettere che le ho scritto, sono piene di grossi segni neri. Si legge solo: “Io sto bene”, la riga dopo è cancellata. Una delle lettere la mia mamma l’ha ricevuta tutta piena di righe nere, si leggeva solo: “Ti abbraccio tanto”. Io avevo scritto anche: “Voglio tornare a casa”. I genitori erano tranquilli perché leggevano le nostre lettere piene di righe nere e tutto andava bene.”

*

“Allora è arrivato Pepe e mi ha dato una sberla. Pepe ci guarda mentre mangiamo. Passa tra i tavoli che sembra un cane, il maglione arrotolato sulla cintura, ci guarda se c’è ancora qualcosa nel piatto, il prete direttore ha detto che se non mangiamo facciamo peccato. Ma io non li mangio i vermi.”

*

“Suo figlio sogna ad occhi aperti, ha troppa immaginazione. A scuola scrive temi che sembrano racconti, e questo non va bene. Non sappiamo se tiene un diario, ma lo cercheremo, così potremo curarlo. Abbiamo scoperto che scrive poesie, questo non è normale. Se un bambino di 11 anni invece di giocare a pallone scrive poesie vuol dire che è malato. Ho chiesto al direttore – è un prete, quindi sa come fare con i bambini – di farsele dare, così le analizzeremo.”

Intervista a Roberto Lamantea:

Da quale necessità, da quale desiderio, è nato “Il bambino di seta”?

In realtà non è nato come libro, l’idea di costruire un libro è nata strada facendo. Non so quando ho iniziato a raccontare gli anni del collegio, quando è scattata l’idea di un racconto mi sono accorto che il tema della memoria mi permetteva di innestare – come in un montaggio cinematografico – pagine che avevo già scritto, ricordi e anche riflessioni nate su Facebook.

Come si è costruito il libro nel tempo? E cosa ha vissuto fino a trovare un editore disponibile a pubblicarlo?

È un libro anomalo: prosa lirica, poesia, diario, teatro. Forse anche per questo “Il bambino di seta” ha avuto una vita editoriale difficilissima: il testo è stato rifiutato da 34 editori, fino alla proposta di Michele Toniolo di Amos Edizioni di Mestre: dal dialogo con lui è nato il testo definitivo, sua è anche l’idea della foto di Ghost, il mio gatto, in copertina.

C’è un numero che è molto importante, il 228…

228 è il numero in rosso scritto su una piccola targhetta cucita su tutti i capi di abbigliamento, una specie di “pin” che identificava la mia biancheria, i miei vestiti. Ognuno aveva il suo numero. Ma venivamo anche chiamati con quel numero: 228, non Roberto.

Mi ha particolarmente colpito la censura che veniva fatta alle vostre lettere, quelle che scrivevate e quelle che ricevevate…

Una volta tornato a casa mamma mi ha fatto vedere le lettere che le avevo inviato: c’erano quasi solo righe nere. Così quelle che mi scrivevano. La direzione del collegio, retta da preti, censurava la corrispondenza: veniva cancellato ogni riferimento a cose negative: mia mamma non ha mai saputo che sul piatto che ci davano in mensa c’erano i vermi. La censura era uguale a quella delle dittature.

In una realtà dura e difficile come quella che racconti nel “Bambino di seta” il sognare diventa una possibile fuga, reale e concreta. Quale la sua forza? In che modo prendeva vita?

Credo di avere un forte “sentimento del tempo”. Fantasticare mi permetteva di isolarmi da un mondo violento che non accettavo. Socchiudevo una finestra – uno degli edifici del collegio era dentro una pineta – e ascoltavo la pioggia. Sentivo cantare la pioggia, come nella poesia di D’Annunzio. Era come se sentissi che la pioggia, gli abeti, la penombra del bosco mi amassero. Era una fuga ma anche una forma di resistenza. Mi piaceva anche fantasticare: sono le pagine che nel libro sono stampate in corsivo.

La natura è sempre molto presente. Perché? Che ruolo ha in questo libro?

Io sono ancora quel bambino che passeggiava nei boschi, che parlava con le foglie, gli alberi e i sassi o con gli animali. La natura mi ha salvato dalla violenza del collegio, oggi mi salva dalla cattiveria e infinita stupidità degli uomini.

Una figura significativa, che torna più volte nel libro, è quella di Elohim Alim. Chi era?

Era il bambino del letto accanto. Dormivamo in camerate enormi, il mio letto per fortuna era vicino a un finestrone. Era un bambino del Sud, molto solitario e brusco. Nessuno gli parlava. Cercava – e non era l’unico – di scappare dal collegio, ma c’era un assistente – nel libro diventa il Pepe – che lo agguantava e lo riempiva di botte. Un giorno lo hanno preso e portato via. Non l’ho mai più rivisto. L’ho chiamato Elohim: è una parola ebraica, plurale della parola divinità. Sono molte le interpretazioni del nome: Elohim è l’angelo, ma anche il Numen tremendum di cui l’uomo ha terrore. Ho accostato la parola araba “Alim”, uno dei nomi di Dio: forse oggi quel bambino sarebbe un migrante.

Il volere sapere, il conoscere, è anche questo un protagonista importante del tuo essere bambino di allora. E in particolare l’enciclopedia “Conoscere”: per quale motivo?

Come per la natura, anche i libri erano una fuga. L’enciclopedia “Conoscere” è stata la mia compagna di viaggio per tanti anni: una finestra sul mondo, grandi illustrazioni a colori. Anche oggi sfoglio quei volumi con emozione. Oppure romanzi dalla copertina rossa: ricordo quanto ho pianto dopo aver letto Jack London. Leggere è viaggiare, andare altrove, come in una bellissima poesia di Emily Dickinson.

E poi la particolarità del terzo piano, dove c’era il “laboratorio”. Cos’era nello specifico?

Ho una foto di quell’edificio grigio: fa venire i brividi, ricorda le palazzine delle SS nei lager. Al terzo piano ci facevano gli esperimenti, ma solo ai bambini magri, particolare che rende la vicenda di un surrealismo horror. Veniva chiamato un bambino per volta, dormiva lì la notte, non in camerata, la mattina ci facevano cinque prelievi di sangue e poi ci iniettavano un siringone di glucosio. Ci davano da mangiare una tazza di latte bianco con molto zucchero e pane e marmellata e ci spedivano a scuola. Ovviamente eravamo debolissimi. Che cosa fosse non l’ho mai capito. Neanche i miei genitori hanno voluto saperlo, o forse non mi credevano.

Nel libro ci sono anche Pasolini, Fortini e Tranströmer: cosa significano per te?

Pasolini è stato ucciso quando avevo 20 anni. Negli ultimi anni i suoi “Scritti corsari” e le “Lettere luterane” che pubblicava su vari giornali erano per me un punto di riferimento: leggevo quei testi come una disperata invocazione d’amore. Io vivevo una solitudine tremenda, il suo bisogno d’amore era il mio. Il 2 novembre 1975 era una giornata di pioggia: ho vagato per ore per Venezia, nelle vetrine di tutti i negozi di televisori c’era il suo volto. La sera ho pianto disperato tra le braccia di mia madre. Oggi abbiamo finalmente capito che Pasolini era un profeta. La poesia di Fortini citata nel libro è legata a una compagna di Università di cui ero innamorato (non ricambiato…). Di Tranströmer cito un titolo bellissimo: “I ricordi mi guardano”.

Il libro è anche un libro sullo scrivere. Ci sono le parole che “abbracciano”: quali sono? Allora come ora?

Il testo alla Beckett che chiude il libro è un inno alla solitudine delle parole: vivono solo quando le scriviamo, le leggiamo, quando le pronunciamo. Come nel teatro: parole e personaggi vivono solo in scena. Poi tornano in un limbo di silenzio e attendono, come noi aspettiamo Godot.

Il libro si muove tanto nel passato quanto nel presente: il collegio dov’eri da bambino ma anche la Mirano dove vivi da adulto. Che vicinanza c’è tra questi due luoghi? E tra l’Italia di allora e quella di adesso?

Come dicevo all’inizio il libro è nato seguendo un’idea che si modificava nel tempo. Il bambino del collegio diventa adulto, i ricordi si mescolano: Imperia, dove il bambino abitava quando a 11 anni è stato portato in istituto; Udine, la città dell’infanzia e la terra-madre; Venezia e l’Università; oggi Mirano, dove vivo. Il bambino cresce e scopre la solitudine degli altri: il fatto che ciascuno, anche chi non lo sa, ha una storia e che tutto è così fragile. L’Italia di allora era quella degli anni ‘60. Pasolini ha capito che incubava una deriva antropologica, ma io ne ho una nostalgia struggente. L’Italia di oggi è un mostro.

Cos’è per te adesso quel collegio?

Il simbolo della violenza ai bambini, di una pedagogia repressiva, bigotta e fascista; delle istituzioni totali di cui parlava Franco Basaglia; di una società che costruisce il diverso, lo deride, lo isola e lo reprime. Ma ringrazio quei medici e quei preti: hanno costruito un ribelle.

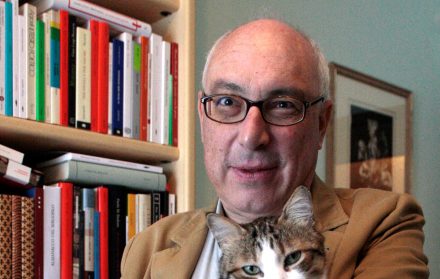

L’autore:

Roberto Lamantea è nato a Padova nel 1955, figlio di un pugliese e una friulana con radici in Austria, ha trascorso infanzia e giovinezza tra Gorizia, Udine, Imperia.

È stato per oltre trenta anni redattore del quotidiano “la Nuova di Venezia e Mestre“.

Vive a Mirano (Venezia). Il suo primo libro di poesia è “Eucaliptus” (1975); i più recenti “Nel vetro del cielo” (2006), “Verde notte” (2009), “Delle vocali l’azzurrità” (Manni, 2013). Ha pubblicato saggi, poesie e racconti su riviste web e in diverse antologie.

(Roberto Lamantea “Il bambino di seta”, pp. 103, 10 euro, Amos Edizioni 2020)

Immagini ————————–

Cathedral Effect

di Luigi Tolotti

Tempo presente ————————-

Se riesci a sommare tutto ciò che non hai

Quattro poesie inedite in italiano

di Ivana Maksić

Persona che consola gli altri

Se sei una persona e non una bomba a orologeria, allora cosa sei? Ballerai con facilità, ma agli ordini di chi? Senza scarpe (scritto in caratteri piccoli).

Oggi sono diventato proprietà di qualcuno. Ciò che conta è che, finalmente e definitivamente, io lavoro, e il mio orario di lavoro è quasi senza fine. D’ora in poi, nei moduli che compilerò, si leggerà: assunto.

I passanti, che visitano il mio posto di lavoro, guardano sempre da qualche parte dietro di me, come a chiedersi dove è il letto in cui io dormo. Ma – quando?

L’unico lato negativo di questo lavoro è che la mia bocca si è deformata dal sorridere continuo. A parte qualche sciocca gioia, che comunque non mi appartiene, non ho altro sentire.

Felicemente mi infilerei un pulsante o una specie di allarme nelle mie orecchie. Perché così, anche nel bel mezzo della notte, impaziente potrei saltare in piedi, nel momento esatto in cui il capo pronuncia il mio nome. Che meraviglia, che bello deve essere arrivare al lavoro prima dei colleghi.

La precarietà della vita è così significativa. In un batter d’occhio diventi superfluo. Per un futuro migliore

*

Infrastruttura

La tua città è una solida

Infrastruttura

Chioschi per ufficiali giudiziari

Luoghi di scommesse e banchi di pegni

Vetrine di negozi di seconda mano

Le caserme dell’esercito vengono rinnovate al posto dei cinema

Generali dell’esercito sogghignano nelle librerie

Sacerdoti + arcivescovi e pane sacro

I tuguri crollano all’improvviso

In una paura insopportabile e

In un silenzio ben sperimentato

Città fantasma sono in costruzione

Spazi per uffici privati

I marciapiedi sono occupati solo

Da Jeep e Land Rover

I passeggini si schiantano l’uno contro l’altro spinti da

Malati, assenti ed indebitati genitori

Icone di santi sono appese alle pareti.

Dai ginecologi e dai dentisti

Dai parrucchieri e dai meccanici

Le fabbriche sono fatte correre tutto il giorno

Sulle ossa dei lavoratori non pagati

I corpi vengono esportati e importati

Per soddisfare le esigenze di privati

Imprenditori e proprietari terrieri

*

Il silenzio è d’oro

criminali, sociopatici, stupratori e assassini

ti prendono alle spalle, innocente e in silenzio

nel ritornare in possesso di casa tua

con una stretta di mano nelle tue tasche

ti strappano dalla bocca

tutto il non detto

*

Se

dedicato a tutti i fan di Kipling

Se non ti preoccupi se rimarrai sano di mente

mentre accanto a te il profitto gioca a tira e molla

con i corpi umani sopra il filo spinato.

Se non accetti l’attendere invano, perché consuma

tutto tranne i debiti e il sistema –

l’adesivo definito del margine di interesse tra verità e menzogna.

Se comprendi che loro non ti odiano, ma solo perché gli sei invisibile

ed è il perché tu cedi all’odio, davanti agli “occhi del mondo”.

Se non vuoi essere disturbato: fare un sogno, non fare un sogno,

Se non partecipi alla produzione collettiva dei “sogni”.

Se i tuoi pensieri sono mutilati da una catena di montaggio

ma continui comunque a riflettere sul tuo vivere e sul mondo.

Se tu osi trasformare in polvere le opere letterarie altrui

quando tutti gli altri le stanno imparando a memoria come una preghiera.

Se il tuo lavoro riguarda il comprendere la società

Invece di affermare ripetutamente che scrivere è la tua vocazione.

Se riesci a sommare tutto ciò che non hai,

senza compilare un inventario o una lista

delle transazioni future.

Se sai quanto sia cinico ogni acquisto

quando molti non avranno mai nemmeno un tetto sopra la testa.

Se non parli con i re, ma gli sputi in faccia

umiliandoli quando chiedono pietà

Se non ti stai mescolando con la massa, ma ne fai parte

perché essere la massa significa non poter votare.

Se, in generale, non hai paura di essere coinvolto.

Se fai differenza tra amici e nemici

tra scherzo e insulto: non fai battute ai tuoi nemici,

e non insulti i tuoi amici.

Se almeno qualcuno può contare su di te

Se manifesti contro l’ingiustizia

Se fai affidamento su te stesso, anche troppo a volte.

Se non misuri i minuti con i secondi

Né le ore con minuti

E neanche la vita con i giorni

Perché sai che la misura della vita

È data solo dagli incontri e dalla lotta.

Se non pensi che il tempo sia denaro

ma rinunci ad entrambi

per chi ha anche meno di te.

Allora non starai sognando di colonizzare:

il mondo intero e tutto ciò che vi è contenuto.

E, soprattutto, non scriverai poesie vili.

(le traduzioni in italiano sono a cura di Sandro Pecchiari e Giovanni Fierro, dalla versione in inglese di Svetlana Rakočević)

L’autrice:

Ivana Maksić è nata nel 1984 a Kragujevac, nell’ex Jugoslavia.

È poeta, traduttrice e saggista. Ha pubblicato tre libri di poesia: “O telo tvori me / O corpo in-corpo-ra me” (Matica Srpska, 2011), “Izvan komunikacije / Oltre la comunicazione” (Presing, 2013) e “La mia paura di essere schiava” (2014), suoi testi tradotti in italiano e pubblicati da Gilgamesh edizioni; e il chapbook “Jaz sem tvoj propagandni film / I Am Your Agitprop Film” (IGNOR festival, Slovenia, 2018).

Le sue poesie sono state pubblicate in diverse antologie ed ha partecipato a numerosi festival.

È stata anche co-redattrice capo di due antologie di poesia sociale della ex Jugoslavia, “Ai denti” (2014) e “Il taglio” (2016).

Immagini ————————–

Cathedral Effect

video di MyMan e Luigi Tolotti

il video lo si può guardare ed ascoltare qui

(il video è stato realizzato alla galleria Prologo di Gorizia, con la musica di MyMan, “Ode to an architect“)

Da qui ————————–

Osip Mandel’štam, “La pietra”

Con Gianfranco Lauretano, un incontro

di Giovanni Fierro

È il 1913 quando esce “La pietra”, opera prima del poeta russo Osip Mandel’štam.

Ed è il momento in cui la poesia si svincola dai codici del simbolismo, è l’atto che le permette di entrare nel realismo autentico, creando la vicinanza più prossima al cuore delle cose.

E “La pietra” è così testo a cui tornare, per un vivo e fondamentale confronto.

L’edizione più recente del debutto di Mandel’štam è tradotta e curata da Gianfranco Lauretano, che ha fatto un lavoro prezioso e importante. (E Lauretano ci racconta del suo progetto nell’intervista che si può leggere più sotto).

“Mi è stato dato un corpo – cosa devo farne/ così unico e così mio?” si domanda Mandel’štam, come a mettere in chiaro qual è l’epicentro di emozione e pensiero dal quale le pagine del suo libro si nutrono.

Il suo scrivere è tutto un rimescolare, un rimettere in gioco, un non accontentarsi di ciò che è già prefissato, di quelle regole che promettono riparo e sicurezza: “Non sono ammiratore della gioia prefissata,/ talvolta la natura è una macchia grigia,/ in una lieve ebbrezza mi è concesso/ di scoprire i colori di una vita disadorna.”

“La pietra” è anche libro dalle grandi domande e dalle fondamentali risposte, perché “Tutti fanno man bassa dell’eternità/ ma l’eternità è come sabbia del mare”. Un motivo in più per ritrovare il suo scrivere, per non dimenticarlo.

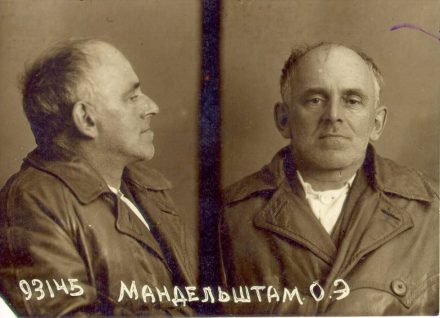

Anche solo per ricordare che Osip Mandel’štam è stato una voce critica del sistema staliniano, pagando in prima persona questa suo impegno. Vittima delle Grandi Purghe, morì a fine dicembre del 1938 nel gulag di Vtoraja Rečka.

“Solo in Russia la poesia è rispettata, fa uccidere le persone. C’è un altro posto in cui la poesia è un motivo così comune per un omicidio?”.

dal libro:

Il rumore prudente e sordo

del frutto, caduto dall’albero

tra il canticchiare continuo

del silenzio profondo del bosco…

1908

*

Leggere solo libri per bambini,

accarezzare solo pensieri da bambini,

gettare tutto ciò ch’è grande,

rialzarsi dalla tristezza profonda.

Sono stanco morto della vita,

non ne ottengo niente,

ma amo la mia povera terra

dato che altre non ne ho viste.

Che dondolavo in un lontano giardino

su una semplice altalena di legno

e di abeti alti e bui

mi ricordo in un delirio annebbiato.

1908

*

Con le foglie che respirano oscuramente

il vento nero stormisce,

e la rondine trepidante

disegna un cerchio nel cielo buio.

Discute piano nel mio cuore

tenero e moribondo

il crepuscolo veniente

con il raggio che si spegne.

E sopra il bosco serale

è sorta una luna di rame;

come mai c’è così poca musica

e un silenzio tale?

1911

*

Nei tranquilli sobborghi gli spazzini

ammucchiano la neve col badile.

Io, tra barbuti contadini,

vado, come uno che passa.

Si susseguono donne nei fazzoletti

e cani bastardi latrano forsennati

e le rose scarlatte dei samovar

ardono negli appartamenti e nelle case.

1913

*

Achmatova

A metà profilo, o tristezza,

hai guardato verso gli indifferenti.

S’è impietrito scendendo dalle spalle

lo scialle pseudoclassico.

Una voce lugubre, un’ebbrezza amara,

scava le viscere dell’anima:

così, Fedra indignata,

se ne stava un tempo Rachele.

1914

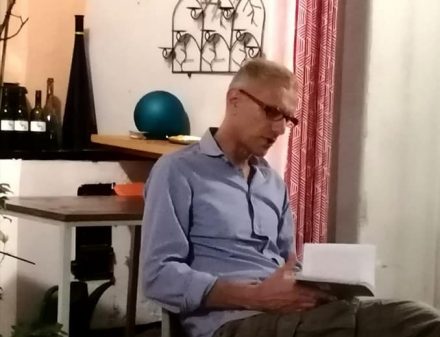

Intervista a Gianfranco Lauretano:

Cosa ha significato, allora, l’uscita di questo libro?

Credo abbia significato il completamento di un rapporto culturale. Molte di queste poesie erano già state tradotte in italiano, ma diverse altre no. Non esisteva “La pietra” in italiano, come raccolta unitaria e completa. Eppure questo è non solo il primo libro di Mandel’štam ma anche quello su cui ha lavorato di più, attraverso rivisitazioni e rifacimenti durati oltre un decennio. Ancora oggi mi sembra strano che nessuno avesse pensato di tradurlo tutto.

Di questa sua raccolta, di questo suo primo scrivere, cosa rimane nel nostro presente di oggi?

La poesia di Mandel’štam vive un’accoglienza crescente in Italia, come in Russia e in molte altre parti del mondo. È un seme piantato tardi (a causa delle sue vicissitudini personali) e germogliato lentamente. Ma non ho mai conosciuto lettore o giovane poeta che, incontrando la sua poesia, non ne sia rimasto affascinato.

Come diceva Mario Luzi, ciò che è “attuale” non è obbligatoriamente più vicino nel tempo, ma semplicemente ciò che è tuttora “in atto”. E la sua poesia è così: sta cambiando il modo generale di percepire la poesia non solo in Russia, ma anche in Italia. Era la sua certezza, quando diceva che la sua poesia avrebbe cambiato la storia della letteratura russa. Aggiungerei anche di quella italiana.

La natura in “La pietra” è molto presente. Quale pensi sia il suo significato, che ruolo ha nello scrivere di Mandel’štam?

La raccolta si apre proprio con una poesia in cui il poeta ascolta la natura: “Il rumore prudente e sordo/del frutto, caduto dall’albero…”. Quando la natura irrompe nella poesia di Mandel’štam sembra richiamare sempre la musica. È nella natura che il poeta ascolta la musica della poesia, la quale è appunto il frutto di un ascolto profondo.

Conosciamo l’aneddoto di come sono nate molte di queste poesie: improvvisamente le labbra dell’autore si muovevano, come se cantassero: stava nascendo qualcosa. In un altro senso, Mandel’štam potrebbe essere d’accordo con Leopardi: la natura del mondo come specchio della natura dell’uomo, sede di una promessa e di una lontana melodia, ma anche di indifferenza e pericolo.

Cosa ha fatto paura, della sua poesia, al regime di allora?

Il regime sovietico, soprattutto nell’epoca in cui c’era Stalin, può essere definito come totalitarismo. Il totalitarismo è diverso dalla dittatura: la parola accenna al fatto che si tratta di un sistema politico totalitario, in cui cioè ogni forma di vita, della società e del mondo del lavoro o dell’arte era piegato a servire lo stato secondo l’idea che ne avevano i detentori del potere. Un modello di vita totalizzante.

In Unione Sovietica non esisteva, ad esempio, l’industria privata, come accadeva in regimi coevi tipo quello tedesco o italiano. Mandel’štam aveva un alto senso dell’autonomia dell’artista e del poeta. La ricerca artistica stessa non poteva che fiorire nella completa libertà dell’autore da ogni condizionamento del potere.

Lo dice bene il celebre epigramma che scrisse contro Stalin, “Viviamo senza neanche l’odore del paese” e che firmò la sua definitiva condanna a morte.

Mandel’štam era giovanissimo alla pubblicazione di questo suo primo libro. Eppure si respira in ogni pagina un senso di sacralità, impensabile per un giovane. Cosa ne pensi di questo?

Che è un miracolo, unico nella storia della letteratura, come dice il grande studioso Sergej Averincev. Ancor di più se visto dentro l’orizzonte della modernità, nella cui cornice scrisse e visse Mandel’štam, caratterizzata innanzitutto come processo di desacralizzazione del mondo, tuttora sotto i nostri occhi. Certo, fu aiutato dalla situazione della cultura russa tra otto e novecento, un unicum nella storia della cultura mondiale: basti pensare alla eccezionale fioritura della narrativa russa nella seconda metà dell’Ottocento (Dostoevskij, Tolstoj, Cechov…) e della sua poesia a inizio novecento, con la prodigiosa pleiade dei poeti dell’età d’argento.

In questo contesto fiorisce il giovane Mandel’štam: una ricchezza, una libertà, una passione per la cultura e la poesia senza uguali. Per qualcuno, l’ultimo vero episodio dell’umanesimo europeo. Ed è significativo che il tema del sacro fosse centrale: come a denunciare la vera crisi portata dalla modernità, epoca di perdita della fondamentale facoltà trascendente dell’uomo. Per Mandel’štam la parola stessa è un oggetto trascendente, come dice più volte, ad esempio nella poesia dedicata al Monte Athos.

E ha anche un suo senso dell’Europa, a cui dedica una poesia. Quale era la sua visione in merito?

L’Europa per Mandel’štam è il territorio della civiltà, contro il “sole nero” della barbarie, come dice in una poesia: “Alle porte di Gerusalemme/s’è levato un sole nero”. Essa comprende, oltre alla Russia naturalmente, la Palestina: si tratta del mondo giudaico-cristiano, in definitiva, che per lui coincideva appunto con la civiltà, la terra definita da un’architettura, costruita dalla regola della costruzione della terra e dell’umano che dai tempi greco-romani giunge a noi: si vedano le poesie dedicate all’Abate, a Notre-Dame, a Santa Sofia…

Quale è stata la parte più affascinante nel tradurre questo libro, e quale – o cosa – la più difficile?

I due aspetti coincidono in uno solo: la sua musica, il tono solenne e insieme familiare, l’ancoraggio alle strutture tradizionali (molte di queste poesie sono in rima) e la cosciente e perfetta modernità.

Il fascino di questo canto è indescrivibile: conosco a memoria alcune di queste poesie in russo. Contemporaneamente tradurne la musica è la cosa più difficile, anzi impossibile: nel passaggio da una lingua all’altra i suoni, i fonemi stessi, gli accenti, le rime sono impossibili da rendere, se non forzando eccessivamente il senso. Ho cercato di mantenere il tono solenne di questi versi e la loro voce alta e tesa.

In che modo, per chi scrive poesia oggi, “La pietra” può essere un buon riferimento e confronto?

Mandel’štam credeva molto nel ruolo di artigiano del poeta, oltre che in quello di artista. In un’epoca di eccessiva faciloneria nello scrivere versi e trascuratezza della parola poetica, osservare come si muove e scrive potrebbe aiutare a comprendere di nuovo l’estrema importanza di un lavoro serio sulla parola da parte dei poeti. Basti pensare che per lui l’arte più prossima alla poesia era l’architettura.

Eppure non si sente mai, in queste poesie, la sensazione della costruzione o della struttura che prevalica l’ispirazione. Questo perché l’istinto musicale, come già detto, è continuamente in azione. Ecco cosa possiamo e dobbiamo reimparare oggi da Mandel’štam.

È un libro pieno di immagini, forme, azioni, visioni. Non sta mai fermo eppure riesce a focalizzare ogni cosa, ogni passaggio, ogni anelito umano, ogni apparizione. È questa la sua magia?

Certo, anche. Questa domanda sembra una perfetta descrizione di cos’è la poesia: una cosa che non sta mai ferma. Anzi, della parola stessa, o meglio del modo in cui il senso scaturisce dalle parole, che non può mai essere fissato definitivamente (per questo motivo continuiamo a rileggere opere scritte da millenni, come la poesia di Omero).

Ciò che è “di più”, che trascende lo sguardo, sta già nella parola secondo Mandel’štam, non occorre aggiungere altro. Egli era critico coi simbolisti, con Blok ad esempio, con la loro teosofia a tutti i costi. “Amare l’esserci delle cose più delle cose stesse”, cioè dell’essere, diceva. Nel mondo, nelle azioni dell’uomo e della storia, nella natura, nelle immagini c’è già tutto, non occorre aggiungere niente. Basta guardare. E cantarne la visione.

Il curatore e traduttore:

Gianfranco Lauretano è nato nel 1962 a Sessa Aurunca, provincia di Caserta, vive a Cesena.

Ha frequentato la Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in Lingue e letterature Straniere Moderne dell’Università di Bologna.

È docente di scuola primaria. È anche relatore e direttore di corsi per docenti sulla Didattica della Poesia.

Dirige la collana “Poesia contemporanea” e il trimestrale letterario “clanDestino”.

È fondatore e direttore letterario della rivista di arte e letteratura “Graphie” e fa parte del comitato di redazione della rivista di critica e letteratura dialettale “Il parlar franco”.

Ha pubblicato i volumi di poesia: “La quarta lettera” (1987), “Preghiera nel corpo” (1997 – ristampa 2011), “Ortus exitiosus” (ora nel’antologia “Bona vox” 2010) “Occorreva che nascessi” (2004), “Sonetti a Cesena” (2007) e “Racconto della Riviera” (2012).

Ha pubblicato il libro di prose liriche “Diario finto” (2001) e i volumi monografici “La traccia di Cesare Pavese” (2008) e “Incontri con Clemente Rebora” (2013).

Sue traduzioni dal portoghese e dal russo sono pubblicate su antologie e riviste, e nel 2003 il volume “Il cavaliere di bronzo” di Aleksandr S.Puškin.

Ha curato, tra l’altro, il commento ai canti XXIX, XXXII e XXXIII del “Purgatorio” di Dante (2001).

(Osip Mandel’štam “La pietra” – traduzione e cura di Gianfranco Lauretano – pp. 203, 18 euro, 2018)

Immagini ————————–

Cathedral Effect

di Luigi Tolotti

Voce d’autore ————————

Il viaggio davanti

Pericle Camuffo, “Compro oro. Pago in contanti”

a cura di Giovanni Fierro e del Gruppo degli Studenti del Corso di Scrittura Creativa dell’Unitre di Cormòns (Go)

È bene addentrarsi nelle pagine del nuovo libro di Pericle Camuffo, “Compro oro. Pago in contanti”. Una raccolta di racconti dove il mondo è esplorato. Dalla nativa isola di Grado all’entroterra della bassa friulana, giusto un po’ più al di là. Dalle più prossime città fino al Sud America e all’Oriente. Dando poi voce anche a chi, da altre lontananze, è giunto fino a noi.

Per Antonella Zorzenon “Camuffo ha uno sguardo lucido e partecipe sul reale che ci restituisce con immagini vivide, ritratti emozionanti come quello delle case devastate dal terremoto o i volti trafitti dalla dipendenza. Reale è anche l’interesse per chi è costretto a fuggire dalla propria casa e dai propri affetti. Lo scrittore ci restituisce le testimonianze dei migranti con rispetto, tanto da non voler sovrapporre la propria voce alla loro, per essere un semplice testimone”.

Perché “per l’autore il sogno della giovinezza ha avuto un solo nome: viaggio – come fa notare Salvatore Cutrupi – Leggendo i suoi racconti appare evidente il suo desiderio di viaggiare, di conoscere luoghi vicini e lontani ma anche e soprattutto le persone, con la voglia di entrare nelle loro anime, scavarle fino in fondo”.

Ma Grado “è sempre presente con i suoi limiti come una prigione, la libertà è lontana come l’orizzonte – analizza Liviana Fedel – poi l’incontro con il mondo, i viaggi tanto agognati da bambino, per incontrare la stessa umanità sfruttata e in fuga, persone di altri continenti, storie di miserie morali e fisiche”.

E queste pagine di Pericle Camuffo hanno la forza narrativa di un autore che nel tempo ha costruito la propria cifra stilistica, e in “Compro oro. Pago in contanti” Luca Buiat sottolinea il come “la scrittura ci trascina dentro la fessura che divide la notte dal giorno, dove a volte i fiocchi di neve si spargono sui nostri confini interiori”, e di come queste pagine “scorrono sull’asfalto, percorso dai motorini elaborati. Si ascoltano nuove voci incarnate nella polvere e nel sudore, dove si agitano uomini di sale, vento e tristezza”.

E il focus di questo raccontare è nei protagonisti del libro, “la presenza in ogni racconto di personaggi particolari, mai banali, spesso segnati da vite difficili e faticose – ci indica Fiorella Frandolic – e lo sguardo dell’autore non è pietistico, ma attento, spesso partecipe, mai venato di giudizio. Come in ‘Emilio’, uomo che aveva deciso di non omologarsi, e che ha pagato con il disprezzo e l’esclusione dei compaesani questo suo lecito desiderio di libertà”.

E altre voci sono ospitate in questi intensi e vivi racconti, quelle dei migranti: “E poi Gorizia, qui inavvertitamente compaiono loro, i ragazzi silenziosi – evidenzia Giuliana Antoni – i loro volti non sembrano delusi da ciò che hanno trovato, ed allora ognuno si domanda se vivere di carità ai margini di una società fredda sia veramente meglio di ciò che hanno lasciato… sono personaggi lontani, sorprendenti, sconosciuti e reali, ognuno con la propria vita da raccontare come un piccolo romanzo. Sono loro il commiato di questo libro”.

Dal libro:

“Ci tremavano le gambe mentre spingevamo le biciclette sulla costola d’asfalto ed entravamo, con i nostri pochi anni, in uno spazio di libertà ancora tutto da inventare, da riconoscere, da vivere. Ci siamo subito sentiti fuori posto, fermi con le biciclette in mano, nell’intreccio fluttuante di volti odori musica luci e colori che ci ha accolto senza che la nostra presenza facesse una benché minima differenza.”

*

“Aveva, il Cobra, l’irrequietezza classica dell’isola, quella vibrazione innescata dal rimbalzo spiazzante tra l’euforia dei mesi estivi, quando si riempiva di turisti, e l’angoscia profonda dell’inverno che con il suo transitare infinito ammutoliva ogni cosa, prendeva possesso di strade e case, spargeva solitudini aggrappate a fiocchi di neve.”

*

“Cade una leggera pioggia che ci riga i vestiti, lacrime di cera, immobili, sui corpi rigidi di candele spente.

Tra le mani un foglio di carta, una cartellina, un curriculum da tenere stretti, come preghiere, mentre le luci dell’ufficio sbocciano, tristi, come possono farlo solo i fiori di plastica.”

*

“È strano come certe cose inizino una volta ed inizino per sempre.”

*

“Di fronte a me, un grande tendone bianco montato da Medici senza Frontiere, vuoto, luogo di transito e di assenza, un’altra tappa del loro cammino.

Dietro di me, in cucina, un ragazzo sta salutando, uno ad uno, i suoi compagni d’attesa, domani partirà, ritorna a Kabul, ha accettato il rimpatrio volontario. La sua casa è stata bombardata, suo fratello è morto. Le bombe che l’hanno portato qui, sono venute a riprenderlo.”

Intervista a Pericle Camuffo:

Grado e l’infanzia, la giovinezza e la bassa friulana, i viaggi in Sud America e in Oriente, gli incontri con i richiedenti asilo che arrivano a Gorizia. Cosa tiene assieme tutto questo, e in che modo questi quattro ‘momenti’ si incontrano in “Compro oro. Pago in contanti”?

Nient’altro che un percorso d’esistenza che è diventato narrazione, letteratura. Un racconto di un racconto. Forse c’è anche una direzione, ravvisata e suggerita dall’amico poeta Francesco Tomada: dall’isola al mondo. Un’apertura, uno sguardo che si allarga per trovare profondità e diventare parola.

Alla base di questi racconti c’è anche l’uso di molti appunti. Cosa significa lavorare alla narrazione in questo modo, e quanto incide nel risultato finale? Ha quasi un approccio giornalistico….

Parto sempre da una sorta di “lavoro sul campo” che non necessariamente ha il fascino esotico delle tradizionali monografie etnografiche ma spesso, invece, quello più pacato della microantropogia del vicino, del prossimo.

Prima di diventare storie, questi racconti sono vita, mia e degli altri. Uso questo metodo perché rende più vivo il viaggio, l’indagine, l’incontro, dà loro spessore. Claudio Magris, nella prefazione al suo “Infinito viaggiare”, avvicina il viaggio e la scrittura di viaggio alla dimensione della persuasione michelstaedteriana, perché consente di vivere pienamente nel presente. E poi mi sarebbe sempre piaciuto fare il giornalista, il reporter.

C’è un luogo preciso in cui nascono le pagine del libro?

No, non direi.

L’avere viaggiato, e averlo raccontato, allargando quello che è l’orizzonte della propria vita, ha modificato anche i rapporti con le altre persone? E in che modo ha nutrito lo sguardo da ‘usare’ per riconoscere il mondo?

Scrive ancora Magris: “Viaggiare insegna lo spaesamento, a sentirsi sempre stranieri nella vita, anche a casa propria, ma essere stranieri tra stranieri è forse l’unico modo per essere veramente fratelli”. Se riusciamo a tradurre questo in letteratura, non può che uscirne qualcosa di valido.

Anche perché lo scrivere permette di raccontare la propria intimità, che invece il più delle volte si fa fatica a comunicarla a chi ci sta vicino. Come nasce questa ‘libertà d’espressione’? La si cerca o è un qualcosa di intrinseco nello scrivere una storia?

La scrittura è uno schermo attraverso il quale ci si mostra e ci si nasconde. Garantisce a chi scrive una libertà che ha a che fare con una certa leggerezza ma anche, e contestualmente, con una rinnovata responsabilità. La bravura di uno scrittore sta anche nel suo modo di gestire tutto questo.

Stare “dentro al viaggio”, cosa significa?

Capire ed accettare che in quel momento ciò che sta fuori ha un’importanza minore.

Importanti sono i paesaggi raccontati e descritti. Ma l’impressione è che dicano molto di più di ciò che mostrano. Catturano l’atmosfera del racconto, ne sono la carta d’identità, la misura e l’immagine di uno stato d’animo. Può essere così? E anche alcuni personaggi protagonisti nei vari racconti diventano ‘paesaggi’ a loro volta….

A differenza del romanzo, dove le descrizioni dei paesaggi funzionano spesso come pause, come uscite momentanee dalla tensione della storia sia per lo scrittore che per il lettore, nel racconto, specie se breve, non possono avere questa funzione, non c’è lo spazio narrativo ed emotivo per proporle in questo modo. Devono essere voce narrante, vibrazione; devono dire, non solo farsi dire.

Si vive, contemporaneamente, pagina dopo pagina, sia un senso di amicizia che perdura, sia una filigrana di solitudine che tutto anima. Sono forse questi i due poli che costruiscono la tensione narrativa del libro?

Certo. Nel libro quarto della Gaia scienza, Nietzsche parla dell’“amicizia stellare”, e scrive: “Eravamo amici e ci siamo diventati estranei. Ma è giusto così e non vogliamo dissimularci e mettere in ombra questo come se dovessimo vergognarcene. Noi siamo due navi, ognuna delle quali ha la sua meta e la sua strada; possiamo benissimo incontrarci e celebrare una festa tra di noi, come abbiamo fatto […]. Che ci dovessimo divenire estranei è la legge incombente su di noi: ma appunto per questo dobbiamo diventare più degni di noi! Appunto per questo il pensiero della nostra trascorsa amicizia deve diventare più sacro!”.

Non è importante la nostalgia di un tempo di bellezza, irripetibile, ma la consapevolezza che in quella bellezza abbiamo vissuto, anche se per un attimo. È questa permanenza che assume la valenza del sacro e che diventa, nel libro, nucleo narrativo.

È un libro di andate e ritorni. Difficile trovare luoghi o momenti in cui rimanere… perché?

In una lettera a Tom Maschler del 1969, Bruce Chatwin, cercando di spiegare il progetto di un suo libro sui nomadi, si chiede: “Perché divento irrequieto dopo un mese nello stesso posto, insopportabile dopo due? […]. Cos’è questa irrequietezza nevrotica, l’assillo che tormentava i greci? […]. Ho una coazione a vagare e una coazione a ritornare”. In queste parole c’è molto del mio modo non solo di intendere la vita, ma anche la scrittura.

Ho sempre cercato una scrittura che conservasse in sé come centro germinatore di senso, il movimento, che fosse in qualche modo la risposta letteraria all’“alternativa nomade” proposta da Chatwin.

Nei miei primi libri questo era più evidente, il lavoro sul linguaggio andava in questa direzione, era più sperimentale. Qui la scrittura è più controllata ma il movimento, l’irrequietezza chatwiniana, è rimasta nella struttura dei racconti e del volume.

Ci sono tante vite sfiorite o spezzate. In momenti precisi che sono stati gli anni Ottanta o i primi Novanta. Che tempi quindi sono stati, e in quale società italiana?

Anni a cui era stata sottratta la dimensione di sogno collettivo e la speranza di cambiamento dei decenni precedenti, o quantomeno gli strumenti e le procedure che reggevano quei sogni e quei cambiamenti.

Il vuoto lasciato da questa sottrazione è stato riempito con la moltiplicazione sconsiderata dell’io, dell’individuo sovrano di se stesso.

Libertà e liberazione che sono state subito trasformate in merce. Si è passati da Woodstock al Live Aid, dalle proteste contro la guerra in Vietnam all’edonismo reaganiano, dagli anni di piombo a Berlusconi.

In questi vortici sociali e culturali, molti si sono perduti, non ce l’hanno fatta. Molti li conoscevo. Alcuni di questi racconti sono il mio tributo d’affetto alle loro vite.

Di queste storie e di queste persone raccontate in tutti questi racconti, ora cosa rimane?

Il loro pulsare continuo e indifferente.

L’autore:

Pericle Camuffo è nato a Grado (Gorizia) nel 1967. Si è laureato in Lettere all’Università di Trieste, con una tesi sul rapporto tra filosofia e la poesia in BIagio Marin.

Ha pubblicato per le edizioni della Laguna il romanzo “Figli delle stelle“, avventura on the road di un gruppo d’amici sulle infinite strade dell’Australia, e per La Bottega del Caffè Letterario di Roma “Cose dell’altro mondo“, libro che racconta un viaggio in Nuova Zelanda.

Per Stampa Alternativa ha pubblicato i libri “Walkabout. Ventimila chilometri sulle strade dell’Australia“, nel 2004, e “United business of Benetton: sviluppo insostenibile dal Veneto alla Patagonia”.

Con Nicoletta Buttignon ha curato e tradotto in italiano l’antologia di poesia aborigena “Inside Black Australia” (Qudu libri 2014). Recentemente ha pubblicato con Stampa Alternativa i volumi “Alla fine del mondo, la vera storia dei Benetton in Patagonia”, assieme a Monica Zornetta (scaricabile gratuitamente qui), e “Viaggio senza comitiva. Patagonia e Nuova Zelanda” (scaricabile gratuitamente qui).

(Pericle Camuffo “Compro oro. Pago in contanti” pp.231, 12 euro, Qudu libri 2020)

Immagini ————————–

Cathedral Effect

di Luigi Tolotti

Voce d’autore ————————

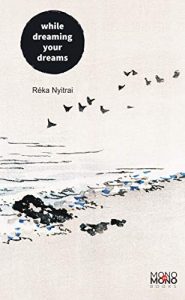

While dreaming your dreams

Réka Nyitrai, l’eredità dei sogni

di Salvatore Cutrupi

Quando mi accingo a leggere un libro di poesie haiku, mi aspetto sempre di trovarmi di fronte all’esaltazione delle bellezze della natura ed in particolare delle stagioni, con le loro peculiarità e i loro mutamenti.

Tutto questo l’ho trovato nel libro di Réka Nyitrai dal titolo ”While dreaming your dreams”.

Sarebbe molto strano e riduttivo però non accorgersi che l’autrice va oltre i canoni classici della poesia giapponese, per immergersi nel grande spazio della modernità, affrontando temi che mettono a nudo i sentimenti dell’essere umano che con lei, di volta in volta, diventa foglia, allodola, ramo, aquilone.

Nel suo libro ci sono lampi di ispirazione che trasportati su carta diventano dipinti, storie, sogni, continuazione di colori. Molti dei suoi haiku sono caratterizzati dal fatto che catturano un momento di trasformazione, un istante di metamorfosi, un divenire, direi una trasmutazione.

La prospettiva e l’approccio di Nyitrai all’haiku sono del tutto originali. Hanno qualcosa di invisibile, di impalpabile, di surreale e proprio per questo possiedono il timbro dell’originalità e della lungimiranza poetica.

Nel suo scrivere c’è anche un altro mondo, un mondo ultraterreno che disorienta piacevolmente e fa stupire il lettore. Un mondo dove tradizione e innovazione si incontrano e si completano aprendo una strada nuova che molti haijin proveranno a percorrere, con il desiderio di poterla conoscere sempre di più e farla propria.

Dodici haiku di Réka Nyitrai:

alone – togheter two different sunset

soli- insieme due tramonti differenti

*

autumn wind giving language

to all that I lost

vento autunnale che dà voce

a tutto ciò che ho perso

*

open window-

a passing tram

cuts off the sparrows’ chirps

finestra aperta-

il passare del tram

interrompe i cinguettii dei passeri

*

courtesan-

at dawn she becomes a lark

cortigiana-

all’alba diventa un’allodola

*

this too is summer

the breasts of a mannequin

anche questa è estate

i seni di un manichino

*

winter sunset-

out in my past a window fails to bloom

tramonto invernale-

nel mio passato una finestra non riesce a fiorire

*

my freshly washed hair-

a love tune on the radio

i miei capelli appena lavati-

una melodia d’amore alla radio

*

my father’s dreams whithered grass

i sogni di mio padre hanno fatto appassire l’erba

*

tradind my dreams

for a piece of bread

-steady rain

barattando i miei sogni

per un pezzo di pane

-pioggia costante

*

a red umbrella

the only witness…

first kiss

un ombrello rosso

l’unico testimone…

primo bacio

*

rain puddles-

inventing a dream

to brag about

pozzanghera di pioggia-

inventando un sogno

di cui vantarmi

*

pear flower-

a sudden desire to become

a mother

fiore di pero-

un desiderio improvviso di diventare

madre

Intervista a Réka Nyitrai:

Ho notato che stai scrivendo haiku in diverse forme (monoku, due righe e tre righe). E mentre in alcuni ci sono le parole che evocano le stagioni in altri non ci sono. Cosa ti spinge a cercare forme e tecniche diverse?

Le mie prime poesie haiku, pubblicate in importanti riviste di haiku come Under the Basho e Asahi Haikuist Network, assomigliavano ad una riga sola e contenevano già alcuni elementi che definiscono il mio stile di scrittura: il surrealismo, la magia, l’erotismo e lo spazio dedicato ai sogni.

Non sono io a decidere quale sarà la forma della poesia, ma è la poesia che nasce dal mio inconscio a decidere che forma avrà.

A volte questo “processo” è semplice, e l’haiku è pronto e non ha bisogno di alcuna revisione, a volte ha bisogno di essere rivisto.

Nella mia ancora breve esperienza, ho imparato che è molto importante credere nelle mie prime versioni dei testi; di solito sono i più veri, anche se capita che siano imperfetti.

Per quanto riguarda l’uso del kigo (la parola che caratterizza il tema stagionale), nel mio scrivere haiku mi piace mescolare tecniche moderne con elementi classici.

Mi piace provare diverse tecniche, anche se solo alcune si adattano alla mia voce interiore. Come l’haiku parallelo, che ho sperimentato ma che non ha dato i frutti sperati.

Il titolo del tuo libro è “While dreaming your dreams”. Come mai questo titolo?

Costruisco il mio mondo haiku principalmente all’interno di uno spazio dove è protagonista il sogno, dove si possono rivelare trasformazioni magiche, verità sovrapposte e surreali.

Condivido frammenti dei miei sogni o frammenti di sogni che ho ereditato. Mi piace credere che finché chi ci ha preceduto (soprattutto i nostri genitori) vivono in noi, anche i loro sogni fanno parte dei nostri sogni. Così molte volte sento che i miei sogni sono i miei, certo, ma riconosco che sono anche quelli che appartengono a mia madre.

Ho visto che la tua raccolta di debutto è bilingue (inglese / spagnolo). Mi ha colpito il fatto che tu abbia optato per la traduzione dei tuoi poemi in spagnolo, invece di tradurli in rumeno.

Cosa ti ha portato a prendere questa decisione? E su Facebook gli haiku che pubblichi sono esclusivamente in inglese. Come mai non li scrivi anche nella tua madrelingua?

Sì, “Mentre sogni i tuoi sogni” è pubblicato in inglese e spagnolo, perché Danny Blackwell, il mio editore e traduttore, scrive e traduce l’haiku in spagnolo. Non avevo intenzione di fare una raccolta di debutto bilingue, semplicemente è successo.

Scrivo esclusivamente in inglese perché il mio primo haiku è “saltato fuori” in questa lingua. Anche per me è stata una sorpresa. Ma, come dicevo, seguo soltanto il percorso che il mio inconscio sceglie per me.

L’inglese è la mia terza lingua. Nella mia adolescenza ho scritto alcune brevi poesie in ungherese, la mia lingua madre.

Alcuni dei miei haiku sono stati tradotti in rumeno, ma mai da me. Per qualche ragione, non posso tradurre il mio haiku né in ungherese né in rumeno.

Da quanto tempo scrivi le forme brevi giapponesi, specialmente l’haiku?

Ho iniziato a scrivere haiku all’inizio della primavera del 2018. Era un periodo in cui leggevo quotidianamente Basho, Buson e Issa, e vivevo con l’haiku.

A quale dei tuoi haiku sei maggiormente legata e perché?

Considero il mio migliore haiku quello che ho scritto a proposito della lotta del mio defunto padre con il cancro. Anche se è stato scritto all’inizio del mio viaggio sul sentiero haiku, contiene già tutti gli elementi che definiscono il mio stile, la metafora e la dimensione surreale:

un polipo

nei polmoni di suo padre. . .

prima pioggia autunnale

L’autrice:

Réka Nyitrai vive a Bucarest, in Romania. È una poetessa haiku ungherese-rumena. È nata in Transilvania, una terra che considera davvero magica.

Si è sempre sentita attratta dalla poesia, specialmente dalle forme brevi, tuttavia ha iniziato a scrivere l’haiku solo dal 2018, all’inizio della primavera.

Ad oggi scrive principalmente forme brevi giapponesi (haiku, tanka e cherita), e a volte si cimenta in flash fiction, la poesia in prosa.

Il suo lavoro è stato pubblicato in Under the Basho, Failed Haiku, #FemkuMag, Otata, Frogpond, The Heron’s Nest, Harusame, Presence, is / let e The Asahi Shimbun.

La sua raccolta di debutto “While dreaming your dremas / Mentre sogni i tuoi sogni“, è stata pubblicata durante il lockdown di quest’anno da Mono Ya Mono Books, casa editrice spagnola indipendente.

Immagini ————————–

Cathedral Effect

di Luigi Tolotti

Tempo presente —————————-

Sorella

Un racconto

di Nicoletta Storari

Quando viene a trovarmi, e mi ritrovo in casa mia nella stessa stanza con lei, vivo un fenomeno strano.

Affiorano alla bocca pensieri irripetibili, cattivi, schiaffi che non vorrei regalare alle persone mie più avverse. Io che non ho nemici.

E ricacciare giù certe frasi violente è sempre un’impresa che brucia lo stomaco e le energie.

Salgono, queste parole, come una marea, lenta, implacabile, non ci si può fare nulla se non, con tanta concentrazione, guardarle dall’alto, ignorarle, con un po’ di censura a contorno.

È mia sorella, lo so. Un’aggravante.

Lei, l’accentratrice travestita da agnellino pasquale, non è ancora entrata che già sfiora con lo sguardo quello che è il tuo piccolo, inadeguato mondo. Gli occhi passano il dito sulla polvere dei ripiani che non hai avuto l’attenzione di pulire; un sopracciglio assume una forma storta, indugiando sui titoli di libri sbagliati, appoggiati per terra accanto alla sedia a dondolo.

Mi chiede se può farsi un caffè, per fortuna. Bene, piccola tregua.

Ma non ho il decaffeinato, e già annaspo.

Resto inchiodata lì, sulla sedia in formica, così brutta che non sono mai riuscita a darle un colore. Che non ha mai ceduto, sotto al mio sedere, in ogni caso. Quando ero sola, e mezza morta, a scaldare un pasto di bocconi amari.

Quasi mi perdo nei ricordi, mentre lei si anima di uno slancio nuovo. Spinge la tenda della cucina, che mi separa dalla stanza da letto. Si pianta davanti al mio unico armadio, ed io comincio a sudare.

“Posso? Ti ricordi la camicetta di seta che ti ho prestato ad agosto? Non la trovo… posso dare un’occhiata, sì?”

Dentro è un casino, accidenti. Ma sono certa di averla ritirata dalla tintoria e portata a casa di mamma. Non è lì, la sua camicetta.

Rimango paralizzata.

L’espressione della sua faccia dice quel che mi serve a cadere definitivamente, ma lei incalza, chiudendo le ante con delicata eleganza.

“Comunque, volevo dirti solo che se passi da noi, sei la benvenuta. Non ci sei mai, e non certo perché passi il tempo a sistemare casa, permettimi. ” Sorrisino, “E tuo nipote credo non abbia nemmeno imparato il tuo nome, ancora. La zia fantasma, suggerirei. Vieni a pranzo, domenica?”

Io divento rossa, come al solito. Abbasso lo sguardo, verso il pavimento della camera.

E mi viene in mente che poco prima che arrivasse, tirando da sotto il letto i calzini sporchi di Matteo, me li sono premuti contro il naso, curiosa. E ho pensato “Amore, abbiamo la stessa puzza di piedi, io e te. Uguale uguale”

E sorrido.

Si distendono appena i muscoli del collo. Annuso l’aria, che improvvisamente non sa più di chiuso.

Apro meglio che posso gli occhi, sorrido di più, e le rispondo, a voce ferma: “Farò del mio meglio”.

L’autrice:

Nicoletta Storari è nata a Cividale, vive a San Giovanni al Natisone (Ud).

Si è avvicinata al mondo del teatro, scrivendo e arrangiando la sceneggiatura dello spettacolo “Una sposa conveniente“, andato in scena con notevole successo.

La sua scrittura si è espressa e maturata negli ultimi anni, grazie ai laboratori di scrittura creativa che ha frequentato.

Con i suoi testi è stata ospite del festival internazionale itinerante “Acque di acqua” e della rassegna goriziana “Fare Voci & Venerdì”.

Immagini ————————–

Cathedral Effect

di Luigi Tolotti

Ti racconto ————————-

La pera d’oro (Zlata hruška)

Una fiaba

di Fran Milčinski

(traduzione in italiano a cura di Elena Cerkvenič)

Nel giardino di un potente re cresceva un pero così alto che era impossibile vederne la sommità, né il re da quest’albero aveva mai ottenuto alcun frutto. Egli convocò pertanto al suo cospetto i vegliardi e gli uomini più saggi da tutti i territori del suo regno, e chiese loro se sapessero qualcosa, se mai avessero sentito qualcosa della sommità di quel pero e se quel pero desse qualche frutto o se ne avesse mai dato. Nessuno sapeva, nessuno ricordava. Il re ordinò loro di chiedere anche a casa propria, ai propri genitori, ai propri nonni, che per la loro età non potevano comparire dinanzi al re stesso.

Chiesero, ma nemmeno i più anziani ricordavano nulla né di quell’ albero né del suo frutto.

Il re fece quindi leggere in tutto il paese il seguente proclama: “Se mai si trovasse qualcuno che si arrampichi fino in cima all’albero e ne raccolga il frutto, a questi il re promette la propria figlia in sposa, nonché la metà del proprio regno.”

Venne gente da ogni dove, da tutte le parti, guardavano verso la sommità del pero, ma quando sentivano che il re minacciava di morte chiunque avesse lasciato l’impresa incompiuta dopo aver raccolto la sfida, o fosse tornato a mani vuote, ringraziavano per la magnanimità e tornavano da dove li avevano portati i piedi, i cavalli e le ruote.

Udì il proclama del re anche un giovane pastore. Il pastorello, che sapeva arrampicarsi come uno scoiattolo, avanzò coraggiosamente al cospetto del re e disse che voleva conquistare la principessa ed il regno, perciò sarebbe salito sul pero, senza arrendersi prima di averne raggiunto la sommità e di averne colto il frutto.

Il re lo squadrò dalla testa arruffata ai piedi nudi e disse: “Va bene! Ma ricorda: se non raggiungi la cima e non mi porti il frutto, ci rimetti la testa!”

Il pastore, per niente scoraggiato da questa minaccia, con l’aiuto delle mani cominciò ad arrampicarsi come uno scoiattolo, e presto, dal basso, scomparve alla vista.

Si arrampicò e arrampicò, finché nel suo stomaco non iniziò a rintoccare il mezzodì. Si guardò intorno e vide che, arrampicandosi, aveva raggiunto una grande città, rilucente come argento puro. Ho bisogno di un pranzo, pensò, qui posso trovarlo, la strada sarà ancora lunga. Allora si staccò dall’albero ed entrò in città.

La città però era come morta, le case vuote e semidistrutte, le strade deserte. Dalla prima via andò nella seconda, dalla seconda nella terza, infine nella nona si imbatté in una casa, che era intera ed eretta in pietra tagliata. Si disse: “Qui tenterò la fortuna”, ma non appena toccò la maniglia d’argento, subito arrivò veloce come un lampo dal ciel sereno una bellissima signora con una stella luminosa sulla testa e lo apostrofò sgarbatamente: “Lurido verme, che sei venuto a fare qui? Tornatene da dove sei venuto!”

“Se faccio così, ci rimetto la mia giovane testa,” disse il pastore e svelò l’impresa in cui era impegnato.

La signora gli disse: “Guai a te! Sarai grigio e vecchio prima di arrivare in cima, e se mai tu ci arrivassi e ne toccassi un solo ramoscello, figuriamoci il frutto, il pero si scuoterebbe tutto come una canna durante la tempesta, e così avresti rovinato te stesso e noi. Otto quartieri della nostra città sono già devastati, per causa tua verrebbe devastato anche il nono. Dunque, non devi proseguire in quest’impresa, e infatti non proseguirai, dovessi io distruggerti con le mie stesse mani!”

Il pastore apparentemente si arrese. Chiedeva solo alloggio per la notte, la mattina dopo sarebbe sceso giù dal pero di ritorno sulla terra, così le promise.

Alla signora piacquero queste parole, perciò gli diede da mangiare e gli permise anche di trascorrere la notte a casa sua, chiuse però a chiave la porta, affinché non scappasse.

Il pastore, tuttavia, non aveva alcuna intenzione di rinunciare all’impresa. Nel bel mezzo della notte uscì dalla finestra, in silenzio e di nascosto, per sgattaiolare attraverso il cortile, da lì si sarebbe saltato oltre l’alto steccato. Ma il suo occhio si stupì: una bianchissima luce veniva dalla stalla, come se vi abitasse la stessa luminosa luna, il suo orecchio udì uno strano rumore. Si avvicinò e cosa vide? Nella stalla c’era un cavallo bianco, dal cavallo promanava una luce. Era legato ad una mangiatoia d’argento, la lunghina lavorata a maglia gli si era aggrovigliata intorno al collo, non riusciva quasi a respirare, ansimava pesantemente. Il pastore, vedendo questo, provò pena per l’animale, si avvicinò al cavallo e gli aggiustò manualmente la lunghina.

Il cavallo emise un nitrito acuto e parlò: “Ti ringrazio per l’aiuto che mi hai dato, senza di te sarei già quasi rigido e freddo. Vorrei ricompensarti, ma non so come. ”

Il pastore disse: “Devo salire sulla sommità del pero, non ho altri desideri”.

Il cavallo rispose: “Posso soddisfare questo desiderio. Su, cavalcami veloce, dobbiamo tornare prima dell’alba, prima che si alzi la signora! Ma ascoltami! Mentre voleremo vicino ai rami, vedi di non spezzarne nessuno! Sulla sommità dell’albero ci sono le pere d’oro, triplice sventura ne verrà se ne strappi qualcuna! Tieniti stretto alla criniera per non cadere!”

Il pastore saltò sul cavallo e si aggrappò alla criniera d’argento, e già correvano veloci come fulmini verso la sommità del pero. Attraversarono la seconda città, che scintillava come fosse di oro puro e poi la terza, che mite splendeva come l’aurora. Già volavano attraverso i rami dell’albero, erano d’ oro puro ed emettevano suoni meravigliosi, sulla sommità invece pendevano le pere, d’oro, grandi come la testa di un bambino.

Il pastore le vide e infischiandosene dell’avvertimento, colse la più bella e se la mise dentro alla camicia. Ma per coglierla e infilarla sotto la cintura, lasciò andare la criniera e perse la presa sul cavallo. Il pastore ruzzolò e iniziò a cadere e cadere e, mentre cadeva, vide il pero scuotersi tutto come una canna durante la tempesta, e mentre precipitando verso il basso, superava la città rosa, quella d’oro e quella d’argento, vide tremare tutt’e tre le città e crollare le case.

Continuò a precipitare per tre giorni e tre notti, finché non cadde per terra. Nello schianto sarebbe senz’altro morto, ma per fortuna cadde a testa in giù in un mucchio di letame, in cui sprofondò tutto, da capo a piedi, ad eccezione del suo alluce destro.

Proprio allora dei servi, occupati nelle loro faccende, passavano di lì e si accorsero dell’alluce; presero a tirarlo, ma non riuscirono ad estrarlo. Quindi dissero: “Che passero è mai questo, che non va via!” Iniziarono a scavare con le pale e tirarono fuori un uomo, più morto che vivo e tutto nero come la pece. Informarono il re, il re ordinò di lavarlo, lo lavarono in dieci acque, solo allora lo riconobbero, si trattava del pastore. Gli servirono anche una torta gialla e una bevanda dolce, così che riprendesse le forze. Dopodiché lo condussero dinanzi al re e il re gli chiese se avesse raggiunto la sommità all’albero.

Il pastore prese dalla camicia la pera d’oro, grande come la testa di un bambino. Si inchinò davanti al re e gliela diede e pregò ancora: “Re, ora dammi ciò che hai promesso: tua figlia in sposa e metà del tuo regno! ”

Il re aveva la pera d’oro nelle proprie mani, ma ora non voleva avere un genero tirato fuori dal letame. Non osava però venir meno alla parola data.

Fece preparare un banchetto poi condusse il pastore davanti al tavolo e gli disse: “Tutto questo, cibo e bevande, devi mangiare e bere, poi riceverai ciò che ho promesso. Altrimenti ci rimetti la testa. ”

Il pastore si preoccupò e pregò: “Re misericordioso, concedimi prima di fare una passeggiata per un’ora o due, camminare stuzzicherà il mio palato rendendolo degno di un così regale banchetto!”

Il re acconsentì e il pastore andò a fare una passeggiata, ma non pensò ad altro né su altro rifletté, se non a come salvare la propria testa, perché non si sentiva per nulla predisposto ad onorare un tale banchetto. E vide un uomo che arava, un altro lo seguiva; aveva la bocca come un moggio e prontamente raccoglieva, divorava e inghiottiva la zolla.

Il pastore balzò dalla gioia abbracciando il mangione e gli disse: “Uomo, vieni con me, da me otterrai cibi migliori della zolla, e in quantità tale da saziartene!”

Proseguirono di buon umore e si imbatterono in un uomo, che stava immerso nell’ acqua fino alla testa, aveva la bocca come una vasca, l’acqua vi cadeva come in un abisso, ma lui urlava che aveva sete. Anche lui fu invitato dal pastore: “Bevitore ingordo, vieni con me, delle bevande ti aspettano, le migliori e le più abbondanti che si siano mai viste! ”

Mentre tornavano al castello, i tre passarono vicino a pieveloce che stava in mezzo a un campo su una sola gamba.

Il pastore gli chiese perché non stesse su entrambe le gambe, e pieveloce rispose: “Se tocco il terreno con entrambe, volo e vado così veloce che catturo qualsiasi coniglio”.

Il pastore prese con sé anche lui. Andarono al castello e il mangione mangiò tutto quel che c’era sul tavolo, ci mancò poco che divorasse anche i piatti, il bevitore ingordo bevve tutto fino all’ultima goccia, pieveloce, correndo veloce come un coniglio, servì entrambi mentre litigavano, lamentandosi che sarebbero morti di fame e di sete.

Non era ancora passata un’ora, che il pastore si presentò dinanzi al re: “Re, ho mangiato tutto, ho bevuto tutto ciò che c’era in tavola. Ora dammi, come hai promesso, la metà del regno e la figlia in sposa! ”

Il re era incredulo, andò a vedere con i propri occhi: era vero. Ma nicchiava ancora. Aveva sette conigli selvatici e disse al pastore: “Conducimi al pascolo questi sette conigli selvatici al mattino presto, ma vedi di tornare al tramonto, riportandoli tutti, fino all’ultimo! Qualora ne manchi uno soltanto, ci rimetti la testa. Altrimenti invece ricevi ciò che ho promesso. ”

Il pastore condusse i conigli e temeva di rimetterci la testa, di non farcela, ma si aggregò a lui pieveloce e disse: “Non temere, ti aiuterò io, li condurrò indietro io se scapperanno. “

Anche il re era in ansia di perdere la figlia e il regno, e si cambiò i vestiti e lo seguì. Vide quindi che pascolavano tutti e sette i conigli e che non ne era fuggito nemmeno uno. Perciò provò con l’inganno, si avvicinò rivolgendosi ai due: “Voi due, sapete cosa vi dico, vendetemene uno! Quanto vi do?”

Il pastore rispose: “Non sono in vendita. Vengono dal castello del re e ci è stato comandato di condurli a casa tutti fino all’ ultimo altrimenti ci attende la morte”.

Il re disse: “Cento talleri sono dei bei soldi! Datemi un coniglio!” I due dissero di no.

Il re esortò: “Ne do duecento! Dite al re che lo ha acchiappato la volpe! ”

I due dissero no e ancora no, perché non dovevano.

Il re non si arrese e offrì trecento talleri.

Adesso il pastore riconobbe il re e cambiò idea e rispose: “E sia! Per trecento talleri lo diamo, ma solo se ti inginocchi a terra dinanzi a me e baci la suola del mio stivale. ”

Il re pensava alla figlia e al regno; strinse i denti, si inginocchiò e baciò la suola sporca di fango, pagò trecento talleri e ricevette il coniglio. Ma digrignò i denti e pensò: “Aspetta, per questo bacio ci rimetti la testa!”

Il re se ne andò e il pastore comandò al compagno pieveloce: “Vai lesto di gambe, raggiungi il luogo che sai tu e catturami un coniglio, così ce ne saranno di nuovo sette al completo!”

È così fu. Al tramonto portarono i conigli a casa, già li attendeva il re all’ingresso del castello e dietro all’angolo era appostata la guardia, per essere chiamata dal re. Il re contò i conigli, e rimase di stucco: erano sette. Non riusciva ancora ad avere il pastore in pugno.

E ne escogitò un’altra ancora. Portarono un moggio vuoto e il re ordinò al pastore: “Parla dentro questo moggio, e quando il moggio sarà così pieno di parole che non ve ne entrerà più nessuna, allora avrai mia figlia in sposa e oltre a lei la metà del regno! In caso contrario, ci rimetterai la testa.”

Erano riuniti i generali e i ministri, all’ingresso stava il giudice, dietro al portone con la spada nuda il boia.

Ma per l’astuto pastore non c’era nulla di cui preoccuparsi ed egli parlò ad alta voce scandendo bene le parole e disse così:

“Il mio re e signore mi ha comandato di condurre al pascolo sette conigli selvatici; ma arrivò uno straniero e mi disse: “Ti do cento talleri, dammi un coniglio!” – e io risposi: “Non te lo do, il mio re e padrone mi ha comandato di ricondurli a casa tutti e sette fino all’ultimo”, – ma lo straniero era lo stesso illuminatissimo re e non si arrese e me ne promise trecento, gli diedi quindi un coniglio per trecento talleri in cambio però l’illuminatissimo re dovette baciare… “.

Allora il re d’impeto gridò: “Fermo e zitto! Non vedi che il moggio è già pieno di parole? ”

E volentieri diede al pastore la metà del regno e la figlia in sposa, ma gli legò la lingua.

(Il 2 ottobre 1934 la polizia sequestrò nella tipografia della casa editrice Goriška Mohorjeva družba di Gorizia l’intera tiratura della raccolta di fiabe “Zlata hruška – La pera d’oro”. Ne sono conservati oggi solo tre esemplari, uno dei quali lo si può trovare alla biblioteca Dušan Černe di Trieste.

La prima pubblicazione della fiaba fu con la raccolta “Tolovaj Mataj” nel 1917.)

Fran Milčinski e “La pera d’oro (Zlata hruška)”

Una lettura, con Anna Piccioni, Leandro Lucchetti e Majda Artač Sturman

di Giovanni Fierro

È di certo importante la storia della fiaba/racconto “Zlata hruška/ La pera d’oro” dello scrittore sloveno Fran Milčinski (1867-1932). Pubblicata nel 1917 nella raccolta di fiabe “Tolovaj Mataj” e una seconda volta nel 1934, accompagnata dalle illustrazioni del pittore triestino Milko Bambič, dovendo fare parte della proposta annuale della casa editrice e cooperativa Goriška Mohorjeva Družba di Gorizia. Il regime fascista ne impedì l’uscita e la distribuzione.

La fiaba/racconto di Fran Milčinski perché fu sequestrata? si è chiesta Anna Piccioni, insegnante ed operatrice culturale, perché “probabilmente le pretese del re sono le pretese del potere, della dittatura che non si accontenta mai di umiliare, di assoggettare i sudditi con minacce e costrizioni; ma soprattutto non può accettare qualcuno che gli tenga testa”, mostrando quindi tutto il suo potere ma anche la propria paura.

“E – continua la Piccioni – questa fiaba probabilmente ha dato dei suggerimenti su come sia facile condurre il Potere all’umiliazione; inoltre nessun dittatore scende a patti e di fronte alla sconfitta vessa ancora di più i sudditi”; ricordando anche ciò che nutre lo scritto di Milčinski: “L’eroe, l’antagonista, gli aiutanti, gli oggetti magici, le prove da superare alla fine il premio meritato: tutti gli elementi tradizionali della fiaba, come prescrive Propp”.

Sì, “La libidine del potere sta nella sua gestione – aggiunge Leandro Lucchetti, sceneggiatore e regista – Manipolarlo equivale ad un piacere di tipo onanistico, masturbazione intellettuale che dona anche piacere fisico e genera assuefazione e dipendenza. La parola è il nemico per eccellenza del potere. Il primo e principale atto del tiranno è negare il diritto di parola. Perché la libera parola è opposizione, è dissacrante e dunque rivoluzionaria”.

È quello che succede in ““Zlata hruška/ La pera d’oro”, “ma ogni volta la furba intelligenza contadina sa escogitare un modo per superare l’ostacolo e quando, alla fine, sta per averla vinta, quando la parola, semplice e veritiera, sta per svelare l’abominio del potere ecco che il potere cede. Il potente che ha leccato gli stivali pur di conservare il potere, sicuro dell’impunità, sta per essere smascherato dal buon senso della saggezza contadina e proletaria”, aggiunge Lucchetti.

E la lingua del pastorello, che viene legata dal potente di turno, per la poetessa e saggista Majda Artač Sturman “può essere intesa come metafora, come allusione alla lingua slovena martoriata, proibita nel pubblico, nelle chiese e nelle scuole durante il regime fascista. La fiaba, letta in questa chiave, dimostra come l’espressione letteraria, intesa nel suo senso più alto, sia pregna di significati e la sua lettura possa prestarsi a varie interpretazioni in epoche diverse”.

E poi c’è naturalmente anche il valore letterario di questo scritto. La Artač Sturman sottolinea di come “Ascoltando e leggendo fiabe i bambini e le bambine volano sulle ali della fantasia e sviluppano la propria creatività. Nella logica fiabesca i variopinti mondi fantastici (nel racconto “Zlata hruška/La pera d’oro” le pennellate artistiche di Fran Milčinski lasciano qua e là sprazzi bianchi, rosa, argentei e d’oro) contrappongono il bianco e il nero, la bontà e la malvagia, la sincerità e la menzogna, il potere e l’inventiva contadina”.

A dire di come questa fiaba merita nuova occasione di lettura ed attenzione. E di come sia testimone di una storia nella Storia.

Intervista ad Elena Cerkvenič:

Cosa ha significato trovare questo testo e tradurlo?

E’ grazie all’informazione di un giornalista, che condivide le attività cui mi dedico da alcuni anni per diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e della letteratura slovena a Trieste, che sono venuta a conoscenza dell’esistenza della fiaba “La pera d’oro (Zlata hruška)” di Fran Milčinski. In particolare, ho scoperto che questo testo letterario, assieme ad altre fiabe che costituivano una raccolta, venne censurato e sequestrato nel 1934, durante il regime fascista. Venne sequestrata l’intera tiratura della raccolta di fiabe “Zlata hruška – La pera d’oro” che uscì presso la casa editrice Goriška Mohorjeva družba di Gorizia. Di quella sfortunata edizione è conservato oggi un esemplare presso la biblioteca Dušan Černe di Trieste.

Trovare poi questo testo e leggerlo è stata per me un’esperienza molto significativa, tradurre il testo ha significato restituire al testo letterario la dignità che durante il fascismo gli veniva tolta e aggiungere a questo la possibilità di renderlo fruibile ad un più vasto pubblico.

Quale pensi sia stato l’impatto che ha avuto, quando è stato pubblicato, e quale l’impatto che può avere adesso?

A dire il vero sarebbe molto interessante fare una ricerca relativa a questo aspetto, da me non ancora esplorato. La fiaba è stata pubblicata per la prima volta nel 1917 a Lubiana. Non conosco bene la realtà socio-culturale dell’epoca per dire come veniva utilizzato il testo letterario. Credo comunque venisse letto, forse, nelle scuole durante le ore di lezione, non lo so, oppure dai genitori. Chissà! Sarebbe interessante trovare dei testimoni che hanno ricordi, che hanno interiorizzato il valore, il contenuto della fiaba. Chissà all’epoca quale effetto possa aver avuto, in un bimbo, la lettura di una fiaba con un finale così particolare, e quale traccia abbia lasciato questo testo nel proprio bagaglio esperienziale basato sulla fruizione delle fiabe, nella persona adulta. Quale impatto può avere questa fiaba sui bambini per il finale così particolare che ha? Sarebbe molto interessante, credo, chiederlo ai bambini di oggi, organizzando un’attività laboratoriale dove i bambini ascoltano qualcuno che legge loro la fiaba o, guidati, la leggono loro stessi, e poi la commentano. Magari anche raccogliere i loro commenti, quelli di tutti i bambini. Di ogni fiaba noi ricordiamo se ci è piaciuta oppure no, e poi la fiaba forma e trasforma il nostro comportamento. Quale effetto trasformativo può avere una fiaba come quella di Fran Milčinski? Non è che l’autore forse avesse l’intenzione di rivolgersi con essa anche ad un pubblico di lettori adulti, oltre che a quello di bambini?

Cosa ti ha colpito in particolare, da decidere di occupartene?

La fiaba mi è piaciuta. Il racconto è vivace, dinamico. Credo sia una fiaba che può rimanere impressa nella memoria di un bambino o di un adulto. La lingua è una melodia ritmica, qua e là vi è presente qualche aspetto di arcaicità. Fran Milčinski è un autore che cura molto il lessico che utilizza, è sempre un lessico ricercato, ricco, di notevole livello culturale.

In questa fiaba è riuscito a creare un susseguirsi di immagini che rappresentano passo passo le azioni compiute dal pastorello protagonista. Sono immagini che colpiscono. C’è un ‘incongruenza, ma nel mondo delle fiabe tutto è possibile. Forse è stata creata per mantenere viva l’attenzione del bambino.

E poi il motivo per cui me ne sono occupata è la mia voglia e la mia volontà di restituire al testo letterario dignità che gli veniva tolta durante il regime repressivo fascista. E restituirgli la dignità impegnandomi a tradurlo ha significato che lo potranno leggere gli italiani, bambini e adulti, magari assieme, in un contesto e in una modalità intergenerazionale, o anche a scuola.

Quali le possibili chiavi lettura che il racconto può avere?