Continuiamo ad addentrarci nel 2023 con una nuova serie di autrici ed autori, capaci di dare una lettura del nostro tempo, con il loro fare arte sempre importante e necessario.

Ad iniziare da una delle voci più significative della poesia italiana, Francesco Targhetta e il suo “La colpa al capitalismo”, per poi incontrare alcuni testi inediti in italiano della poetessa serba Ivana Maksić.

E ci sono anche i racconti di Anna Ruotolo, raccolti in “Le stelle dormono a nord”.

Due gli omaggi di Fare Voci, con i dodici dipinti di Dora Bassi e le tre videoletture di poesie di Rainer Maria Rilke, realizzate da Raffaela Fazio.

Le altre note sono il gradito ritorno degli Autostoppisti del Magico Sentiero, il loro “Erasmus a Kiev” è un lavoro di alta qualità, da ascoltare assolutamente…

La voce d’autore è quella di Andrea Tomasin con le poesie di “Pi Greco” e di Valentina Mariani con “Sassolini Pebbles”.

Il tempo presente è nella narrazione di Michele Toniolo, con “Gli affetti del giovane Berg”, e nel volume di Antonella Anedda ed Elisa Biagini, “Poesia come ossigeno. Per un’ecologia della parola”.

Buona lettura.

Giovanni Fierro

(la nostra mail è farevoci@gmail.com)

Immagini ————————-

Il treno delle 4.22

Dodici dipinti

di Dora Bassi

Voce d’autore ————————–

Nella luce smorzata in cui sfumano le radio dei bar

Franceso Targhetta, “La colpa al capitalismo”

di Roberto Lamantea

La devastazione del paesaggio e della trama urbana, la costruzione di immense periferie a corredo delle fabbriche, la campagna stravolta da capannoni poi abbandonati e diventati scheletri di cemento, snodi, svincoli, ciminiere di una chimica poi abbandonata, palazzi accatastati l’uno addosso all’altro come gabbie, scatole dove depositare, nelle ore di non-lavoro, quella che un tempo era la classe operaia: tutto questo non poteva non diventare antropologia, devastare anche l’anima, i cervelli, la socialità, l’idea stessa di vita. Da oltre dieci anni, da “Fiaschi” del 2009 (nuova edizione 2020), “Perciò veniamo bene nelle fotografie” (2012-2019), il romanzo “Le vite potenziali” (2018), Francesco Targhetta scrive sulle periferie delle città e dell’anima. Ora torna in libreria con il nuovo libro di versi, “La colpa al capitalismo” (La nave di Teseo).

Esiste una poesia della città, accanto alla grande tradizione lirica del paesaggio e della natura dell’asse Virgilio-Tasso-Leopardi-Pascoli fino a Piersanti e Zanzotto, i cui esiti più illustri sono stati battezzati come quella “linea lombarda” che da Sereni arriva a Giudici e Raboni, il Montale dei “Diari”, fino alle geometrie espressioniste di Piera Oppezzo, al mondo del lavoro e l’alienazione urbana fotografato da Elio Pagliarani e Ottiero Ottieri.

Quella di Targhetta, veneto di Treviso, non è la città-centrifuga delle vite, ma la periferia o ciò che ne resta dopo la crisi dell’economia e della produzione: accanto ai paesaggi che sembrano smarriti anch’essi racconta le storie, i “giorni randagi”, di chi li abita. Targhetta scrive sulle macerie dei sogni, sulle sbiadite luci della coscienza che hanno una traccia di ciò che un tempo era (forse) comunità, amore, progetto di vita. La devastazione del paesaggio e delle città ha deformato anche le persone, ci ha ridotti a fantasmi che hanno nostalgia di una vita che non sanno più che cosa sia e dove sia. Tutto questo in una scrittura dove la tessitura è raffinatissima, con metrica e rime interne che danno al racconto, volutamente in contrasto con la desolazione delle storie e degli ambienti, una piacevole musicalità.

Accanto agli altri poemetti e alle poesie più brevi, nel libro c’è anche “Elegia per Marghera”, uscita su “La Lettura” n. 197 il 6 settembre 2015. È un testo esemplare della poetica di Targhetta: la storia dell’immensa zona industriale edificata nei primi decenni del secolo scorso di fronte a Venezia, un assalto “futurista” alla città-cristallo dell’arte, della bellezza e del silenzio, diventa una fotografia della desolazione di tutto ciò che è sociale.

In quel paesaggio “dove sbocca la statale su ruderi/ di industrie siderurgiche/ ridotte a squarci e filami di amianto”, “tra darsene dove è stivato l’Adriatico”, dove “tutto, qua, è spaccature e voragini”, tra “argani che prendono, immensi,/ quasi per il collo le nuvole”, sono schierati i palazzi della Cita, alveari di cemento “compatti con un belvedere/ sui binari della stazione di Mestre”; le strade si chiamano via delle Industrie, dell’Elettrotecnica, dell’Azoto, dell’Atomo, della Pila, dell’Elettricità, e in questa immensa periferia le persone sono macerie.

E forse nulla cambierà la riconversione dell’area, la più grande zona industriale d’Europa, nella chimica verde o la Porto Marghera 2.0 “tra edifici in vetro e loft riattati,/ banche, start-up e studi di architetti,/ mense col ping-pong e infilata di stabili/ tutti fedeli al tema astronomico […] mentre sgusciano le auto di chi investe/ in e-commerce e nanotecnologie”. Dove è normale “pescare molluschi alla diossina“, dove la fauna acquatica resiste “tra unità di evaporazione/ per il caprolattame e vasche/ di fosgene sfiorate dagli incendi”, dove la natura si ostina a vivere, avvelenata, disperata forse più dell’uomo.

“Elegia per Marghera” è una tessitura perfetta di desolazione e sbiadite luci di resistenza della vita. C’è una traccia della bellezza della natura, quella che rivive nel lockdown per il Covid-19: “Ma poi a farla piangere/ al ritorno dalla spesa/ lungo i fossi di viole e i benzinai/ è la bellezza del mondo/ in assenza dell’uomo// niente di più di ciò che da sempre/ per quanto mai con tale evidenza/ le mostra il tono/ della gioia che c’è nell’abbandono”.

Quella bellezza che spinge a sognare l’amore: ma è svevianamente, appunto, solo sognato (struggenti, in questo senso, il poemetto “Nora dei fantasmi” e la storia di un ex architetto comunale convertito ad arredatore di giardini tropicali sui terrazzi, piante e fiori per mascherare svincoli e altri orrori urbani, che s’innamora di una donna-fantasma che forse abita in un appartamento vicino al suo ma che lui non vedrà mai).

Non che l’amore esista ancora: esiste il suo ricordo. La scrittura di Targhetta qui è ancora più raffinata e nel disegno degli interni rinvia a Edward Hopper, il grande pittore americano delle solitudini metropolitane:

[…]

C’è un’ora che vibra e risveglia i gatti

quando il mare torna vuoto e si ridestano

i portoni, le stinte vetrine dei supermercati

prese in controtempo dai riflessi

dei lampioni, mentre sciama la gente

nella luce smorzata in cui sfumano

le radio dei bar.

Filtra anche la lirica, con accenti tra Saba e Caproni:

[…]

Però poi scendono queste sere brune

come strade che sboccano oltre le valli

dove i tramonti allacciano di ruggine

i camini confusi, e tutto ti trema

addosso, spuntano le stelle anche

sopra i lampioni o lungo le tangenziali

[…]

Con “La colpa al capitalismo” Francesco Targhetta continua a scrivere la sua elegia al mondo (c’è anche una citazione dalla zanzottiana “Beltà”: “mondo, sii”), un desolato canto d’amore: “Data la colpa al capitalismo/ a rimanere è un vuoto immenso –/ innocente non resta/ che ciò che non è uomo”.

Dal libro:

Hikikomori’s haiku

Si è chiamato fuori

chiudendosi dentro:

il suo atto di fede

un appartamento.

*

Nostalgia per la vita comunitaria di un tempo #1

Nata alla fine degli anni novanta

è nostalgica degli anni cinquanta

l’aria pulita la ricostruzione

la vita per strada

comunitaria

la piazza la sagra il cine il raduno

e poi nel suo palazzo

senza ascensore

spera sempre, scendendo

le scale, di non imbattersi

mai

in nessuno.

*

Prova contraria

Tutti siamo soli

fino a prova contraria,

anche se a te, a essere onesto, sembra

di esserlo stato soltanto dopo.

*

Carità

Al semaforo per la prima volta

in mezzo a un novembre di sberle

le gambe sghembe di un barbone slavo

e tu che gli lasci due euro, abbassando

e poi rialzando, coi tasti, il finestrino –

l’oscena carità degli egoisti.

Perché l’obolo, non vedi, l’hai dato

a te stesso, se speri adesso

che l’abbia speso per una grappa

o un bicchiere di vino

caldo, magari brulé

se da un po’ hai l’impressione

di poter

aiutare soltanto a dimenticare,

come un auspicio affinché riesca

finalmente anche a te.

Intervista a Francesco Targhetta:

“I fiaschi” è del 2009, del 2020 la nuova edizione; “Perciò veniamo bene nelle fotografie” del 2012, del 2019 la ristampa Mondadori; “Le vite potenziali” (Mondadori) del 2018. Da più di dieci anni la tua scrittura “guarda”, verrebbe da dire tanto è visiva, un Veneto desolato di strade, capannoni vuoti, fabbriche dismesse e tanta desolazione umana, tanta solitudine. Che cosa è cambiato – se qualcosa è cambiato – in questi dieci anni?

In effetti non mi sembra che sia cambiato molto, al punto che con l’ultimo libro cerco di guardare altrove. Solo tre testi hanno espliciti riferimenti veneti, mentre il resto delle poesie potrebbe essere ambientato un po’ ovunque, e non a caso viene meno, qui, la scrupolosità toponomastica che caratterizzava i libri precedenti.

Per tornare al Veneto, quanto vedo, a livello di paesaggio, non è altro che una continuità con le politiche urbanistiche sregolate e violente del passato, con una patina di falsa coscienza e ipocrisia in più che si incarna nella vegetazione tropicale pervasiva utile per compensare l’incessante cementificazione.

Ne parlo nel poemetto “Tiziano tra le bandiere”, dove emerge anche quest’altro tratto, che però mi sembra peculiare del nostro tempo più che del solo Veneto: la sovrapposizione di sé al paesaggio, il suo marcamento tramite vessilli, bandiere, scritte, cartelli che testimonino l’appropriazione di un luogo, la sua conquista da parte dell’onnipresente io, forse in reazione alla solitudine e a un senso di diffusa irrilevanza. Si tatua il paesaggio come il proprio corpo, con la differenza che il primo, al contrario del secondo, ci sopravvivrà.

Uno dei testi più belli della “Colpa al capitalismo” è “Nostalgia per la vita comunitaria di un tempo”: di che cosa hai nostalgia?

Ho nostalgia di una nostalgia non inquinata, non passatista, non reazionaria, non sponsorizzata. Ho un temperamento nostalgico, ma so al contempo che la nostalgia è scivolosa, al punto che nella maggior parte degli adulti diventa retrivo arroccamento e sprezzante misoneismo.

La cosa più nostalgica che mi concedo sono i viaggi, che faccio quasi soltanto verso est: sono il mio tentativo di ritrovare e salvare qualcosa che qui non c’è più.

In questo senso sono affini alla scrittura poetica, che ha tra le sue vocazioni quella di trattenere quanto sta scivolando via.

Dieci anni fa non c’erano i social, o almeno non erano così onnipresenti come oggi. Quanto ci hanno cambiato? È vero che siamo ancora più soli o è un’impressione superficiale? Un tuo verso molto bello parla di “giorni randagi”…

Non sono un sociologo e posso rispondere solo in virtù delle mie impressioni e delle mie letture sull’argomento, e sì, mi sembra che la progressiva atomizzazione delle nostre vite sia la china innegabile del mondo tardo-capitalistico, peraltro con piena coscienza politica di chi prende le decisioni, non solo a livello globale.

Questo era Guy Debord nel 1967: “Il sistema economico fondato sull’isolamento è una produzione circolare dell’isolamento. L’isolamento fonda la tecnica, e il processo tecnico isola di rimando. Dall’automobile alla televisione, tutti i beni selezionati dal sistema spettacolare sono anche le sue armi per il consolidamento costante delle condizioni di isolamento delle folle solitarie”. I social proseguono la via.

Un altro loro effetto è l’incapacità di concentrarsi, ormai pure essa dilagante (“si sente sciaguattare il cervello”, da “Inidoneo Iacopo”) (ecco un altro loro effetto: alimentare il senso di inadeguatezza, soprattutto negli adolescenti).

In “Elegia per Marghera” – il polo industriale costruito davanti a Venezia oggi in crisi e in corso di conversione nelle aziende della cosiddetta new economy ma anche della chimica verde – scrivi che “Marghera è da macerie che deriva/ ed è, per ricostruire,/ tutto quello che serve”. Possiamo ancora ricostruire noi stessi?

La ricostruzione e riqualificazione dei luoghi riflette sempre un mutamento di ordine sociale o comunque una direzione “politica” che riguarda la comunità che lì abita.

Ho l’impressione però che queste comunità siano sempre più collaboratrici passive di uno sviluppo estraneo al loro controllo e a cui d’altronde non sembrano affatto volersi opporre.

La logica rimane inesorabilmente quella della “economy”, per quanto “new”: pittarla di verde, smaterializzarla o convertirla in altri modi più o meno criptati non sembra dare una gran mano per salvare il pianeta, né per impedire nuove forme di sfruttamento.

Quanto deve continuare a fare la letteratura è intercettare queste e altre storture, e dare loro voce. Non cambierà nulla nell’ordine sociale, ma forse qualche singola incrinatura si può ancora produrre.

L’autore:

Francesco Targhetta è nato a Treviso nel 1980, è professore di Lettere nelle scuole superiori della sua città. Dopo il dottorato in Italianistica all’Università di Padova con una tesi su Corrado Govoni, ha approfondito gli studi sulla poesia simbolista di fine Ottocento grazie a un assegno di ricerca e ha insegnato per quattro anni.

Nel 2009 ha esordito con la raccolta di liriche “Fiaschi” (Ex Cogita, nuova edizione accresciuta Le Lettere 2020), quindi ha pubblicato il romanzo in versi “Perciò veniamo bene nelle fotografie” da Isbn nel 2012 (ristampato da Mondadori nel 2019) e la plaquette “Le cose sono due” (Livorno, Valigie Rosse) nel 2014.

Del 2018 è il romanzo “Le vite potenziali”, vincitore del Premio Berto e del Selezione Campiello.

Per San Marco dei Giustiniani di Genova ha curato “Gli aborti: le poesie d’Arlecchino, i cenci dell’anima di Corrado Govoni” (2008).

(Francesco Targhetta “La colpa al capitalismo” pp. 160, 18 euro, La nave di Teseo 2022)

Immagini ————————-

Autoritratto in nero

Dodici dipinti

di Dora Bassi

Tempo presente ————————–

Figlia, non vedi che sto bruciando

Tre testi inediti in italiano

di Ivana Maksić

Angelo ubriaco

Il mio angelo è perfettamente permeabile,

ogni cosa lo attraversa e arriva a lui,

senza traumi, senza paure né guanti,

senza forbici e sopracciglia collinose

lui ascolta mentre sta rispondendo, si avvicina

prima che sia stato convocato, il mio angelo

non è mai languido, pigro o altezzoso,

non mette mai a dormire le fantasie del risveglio,

non si fa un pisolino dopo l’azione, non sparge

polvere cosmica su se stesso, non fa surf

sulla Via Lattea. È infinitivamente gentile,

tattile, non trasforma le sue promesse in viscide

ossa e tendini, lui non ha mai

un sorriso finto, succhia via tutto

il mio veleno, parla solo quando mi lava

con ondate di sentenze, non ha anelli, cenni

spuntoni con cui salvarmi, non si trattiene,

non fugge da me come da una rabbia,

non mi disseziona in spirito e corpo,

non è economico, non controlla l’ora

o se è notte o è giorno,

insonnia o il parto di una creatura.

Il mio angelo mi setaccia

perfettamente, distende le mie foglie e mi trattiene

senza surplus e senza nessuna coda.

*

Figlia, non vedi che sto bruciano

è quel giorno, qui, i cavalli stanno morendo

tutti i cavalieri, i miei, nella nebbia, con le lance,

attraverso l’acqua, il sangue, la foresta, il fuoco,

sì, il fuoco, sto bruciando, adesso, dicono

ivana, di nuovo, lei, quella donna, una donna, io

sul limitare fino alla fine, sempre attraverso ogni segreto

di un gorgo, di un vortice, gli stivali distrutti,

con l’onda che si spezza, il mai, e lo sai,

gli schiavisti provenienti da una vita precedente

non si sono mai tirati indietro, figlia mia, fuoco,

piccole fiammelle si stanno avvolgendo, nuotano,

allontanati da me, nuota

attraverso tutte le tempeste, sii un ghiacciolo di carbone,

diventa un diamante invisibile,

e non caricarti sulle tue spalle il bagaglio

di figli incestuosi, non parlare troppo,

cambia, trasformarti, rendi ogni cosa più sopportabile

portala al silenzio

ma non con il fuoco però, svegliati con lui, brucia, non cercare

una scala a pioli, evita i funerali, non metterti le

scarpe, stai lontana da ogni infermeria,

non curarti della morale,

tu, mia amica lontana,

non vestirti di bianco, no, non farlo mai,

resta come una sfida, come una pietra, come un fiore di melograno

non salutare nessuno, nemmeno me, nemmeno da lontano

non salutare, butta via gli addii,

non mostrare la tua mano per fare ciao,

e non far crescere una pallottola nel suo palmo,

non spezzare le frecce, lascia che vadano, nella carne,

non c’è nessuno che le possa vedere

non serve l’abbraccio quando esci

nessuno se ne accorge

non progettare le partenze e neanche le ferite

nessuno ci bada

figlia, fuoco, non sei mia, scappa via

devi scomparire nel modo più semplice, nessuno lo sa,

solo scomparire

*

La gente tace

forse qualcuno potrebbe anche

reggere il ritmo della catena di montaggio

nella compilazione di manuali per futuri ex

idoli, e poi portare le persone via dai parchi

nei loro sacchi neri da cadavere, nel mattino.

Forse questa neutralità

era ciò di cui lui non ne aveva avuto abbastanza,

aveva sempre freddo, perché non si sarebbe attorcigliata

neanche una delle sue interiora

così disponibili da subito

e componenti così uguali, abilmente e intenzionalmente,

preparati per una intera

nazione, che chiunque avrebbe potuto facilmente

rovinare, senza avvolgersi

in quella bandiera di calore, che di giorno e di notte

ricadeva ampia su i suoi cugini e sui vicini,

di fronte ai quali, in qualche modo, era

desolatamente nudo, e troppo

schiavo.

–

come se non lo sapesse

che il rantolo della guerra

sarà scosso nuovamente davanti ai suoi occhi

con urgenza gli soffieranno sul collo

che in questa colonia di debiti

dovrà fingere di poter scegliere

e ascoltare di come il suo polso si spezza

perché è un bastardo di comunista

e vedere i suoi figli farsi crivellare dai proiettili

con i loro petti sbranati dai cani del capitale

Cerberi di un sistema

che per oscillare

sulle proprie zampe da iena

deve sempre riempire un nuovo calderone

con milioni di anziani

deve bagnare i marciapiedi e i boschi

con rossi corpi che mai avrebbero potuto essere bianchi

le cui mani non avrebbero potuto essere pulite

come lo sono le nuove banconote del padrone

e neanche morbide come le foglie di tiglio

senza poter stringere il collo indossando i guanti

I tre testi qui proposti sono estratti dalla raccolta poetica “Kćeri zar ne vidiš da gorim / Daughter, can’t you see I’m burning” e tradotti in inglese da Vesna Stamenković (“Angelo ubriaco”), da Ana Seferović (“Figlia, non vedi che sto bruciano”) e da Svetlana Rakočević (“La gente tace”).

La traduzione in italiano, dai testi in inglese, è a cura di Giovanni Fierro e Sandro Pecchiari.

L’autrice:

Ivana Maksić è nata nel 1984 a Kragujevac, in Serbia.

È poeta, traduttrice e saggista. Ha pubblicato i libri di poesia: “O telo tvori me / O corpo in-corpo-ra me” (Matica Srpska, 2011), “Izvan komunikacije / Oltre la comunicazione” (Presing, 2013), “La mia paura di essere schiava” (2014), il chapbook “Jaz sem tvoj propagandni film / I Am Your Agitprop Film” (IGNOR festival, Slovenia, 2018) e “Kćeri zar ne vidiš da gorim” (2020).

Suoi testi sono stati tradotti in italiano e pubblicati da Gilgamesh edizioni.

Le sue poesie sono state pubblicate in diverse antologie ed ha partecipato a numerosi festival. È stata anche co-redattrice capo di due antologie di poesia sociale della ex Yugoslavia, “Ai denti” (2014) e “Il taglio” (2016).

Immagini ————————-

Quando andavamo a Portorose

Dodici dipinti

di Dora Bassi

Ti racconto —————————-

Se tu cominci ad andare via

Anna Ruotolo, “Le stelle dormono a nord”

di Giovanni Fierro

Ventinove racconti brevi, ognuno dei quali ha per titolo il nome di una stella o di una costellazione. Sono i testi che compongono “Le stelle dormono a nord”, di Anna Ruotolo.

Conosciuta per la sua poesia, l’autrice sorprende anche nella scrittura in prosa.

Perché questo libro, nel suo raccontarsi, riesce a trovare sempre e comunque quel qualcosa che fa la differenza, che permette alla sua autrice di essere nel cuore di ogni storia.

“Le stelle dormono a nord” è questo esplorare ciò che poteva essere e che non è stato; e che se invece si è avverato, ha trovato altre declinazioni, un altro destino, altre traduzioni.

Anna Ruotolo mette tanto della propria infanzia in questi racconti, figure e presenza care – la nonna Anna ad esempio – e la sua memoria è il documento che accerta fatti e sogni, ad iniziare dal punto di partenza, quel “le primavere delle donne e degli uomini sono fatte di segnali confortanti e docili, di cure e calorie” che mette in chiaro tutta la sua rinnovata poetica.

Si situa in un equilibrio che fa i conti con una certa idea di malinconia, profumata e sensibile. Mai condannata alla mancanza, anche se capace di indagare ogni assenza. E darle un nome.

Perché ci sono domande a cui è difficile trovare risposta, “Cosa spinge un uomo a inoltrarsi per rotte sconosciute e sulla via meno stabile lo dice la profondità mostruosa del cuore”, senza farsi ingannare dalla mancanza del punto di domanda.

È questo stare negli anni giovani di ogni esistenza che porta la scrittura di Anna Ruotolo a trovare delicatezza e fragilità, permettendole di dare loro l’intensità che ha a che fare con il desiderio, la promessa, il tempo che verrà che non poteva che essere meraviglioso.

Ma tutto questo non si può trattenere, “per quanto avrei voluto fermarti, di una bellezza perfetta, nell’aria bianca e argento di gelo”. In queste pagine aleggia questa sospensione, questa attesa rimandata, che nel tempo forse è diventata luogo di appartenenza. Luogo a cui tornare quando il presente, nel suo quotidiano, è troppo faticoso da sopportare.

Anche solo per trovare, e vivere, “un’ora sulla terra che gira, nel punto più leggero dell’universo”.

Ogni racconto di “Le stelle dormono a nord” chiede presenza e partecipazione, silenzio in cui stare per sentire meglio e da più vicino ogni passaggio e frase, perché bisogna sempre fare attenzione.

In ogni dove il presente è un tempo dove ci sono “spigoli che ricordavano la durezza e il freddo in tutte le sue forme”.

L’attenzione, ancor di più, serve a riconoscere che “la gioia è una e il desiderio punta la crepa dell’atrio e si spande all’improvviso”. Bisogna essere pronti.

Anna Ruotolo è abile nel trovare il soffio che mantiene in vita ogni singolo racconto, le permette di tenere su il cielo che accoglie tutto il titolo; le permette anche di essere la profondità del mare che in queste pagine è così tanto presente (un altro cielo, solo capovolto?); perché sa bene che ogni soffio è un niente che dà respiro, che contiene nella propria anima ogni vita umana, e che “se tu cominci ad andare via, è come se si rompesse la crosta del pane”.

E nessun soffio ha mai lasciato di sé le proprie briciole.

Colomba

da “Le stelle dormono a nord”

di Anna Ruotolo

Restiamo nella luce: è questo il segreto per non vedere mai la fine di quello che siamo.

Vieni qui, siediti accanto a me. Abbiamo litigato con le parole orrende della malattia.

Non arriverò mai alla tempesta acquosa che ti turbina nella testa. Ricordo una discussione, alla fine ti dissi: “Volevo solo riempirti la vita di cose belle”. Ma la vita si svuota da sola, quando la nutriamo con il nostro ingombro. Vieni qui, nella luce non andiamo avanti e non torniamo indietro: nulla accade se non il presente. Della luce ricordo grandi pomeriggi delle tre, nelle córte dove una delle mie antenate nacque. Un grosso tubo per irrigare si stagliava verso il cielo, chissà per quale progetto di ingegneria, e si riempiva di goccioline di condensa. Era bello appiccicarsi sopra con tutto il corpo e leccare l’acqua fresca in perle. Il sole era alto tra le foglie della pergola, la cicala cantava, il legno a riposo scricchiolava, il cane dormiva, le madri e le nonne chiacchieravano, noi bambine di quasi-città chiedevamo alle bambine di campagna perché avevano abiti larghi e scarpe strette. E il tempo era immobile, radioso, straordinariamente bello e giovane, un dipinto incorruttibile.

Vieni qui. Possiamo sedere e non parlare. Prima che scendano le ombre saremo in pieno sole, saremo io e te, chiari, riempiti soltanto di presente, disarmati, intatti. Un’ora sulla terra che gira, nel punto più leggero dell’universo.

Intervista ad Anna Ruotolo:

Questi tuoi racconti guardano tanto al passato. Lo scriverli è stato anche un mettere nella giusta prospettiva il tempo lasciato alle spalle?

Scrivere è sempre riordinare un tempo e una memoria. Anche solo immaginati o sognati. Sicuramente in questi racconti il tempo passato ha la funzione di specchio, innesca un meccanismo per guardarsi riflessi e rimandare una versione completa e, magari, definitiva nel momento presente.

Parli di cielo e di stelle, ma in questi racconti è tanto presente il mare. Che significato ha per te?

La natura del mare di essere calmo e navigabile e, subito dopo, feroce e pericoloso è, credo, una grande metafora della vita umana.

Siamo attirati dalla bellezza e dall’ignoto o ne siamo spaventati ma tutti, prima o poi, proviamo l’ebbrezza di toccare l’acqua marina. Cosa ci riserva questo incontro, non possiamo saperlo in anticipo.

È la vita che funziona così, dopotutto. Ed è consolante sapere che mai ci è richiesto di essere fermi, statici, una sola cosa e basta.

Ogni breve racconto potrebbe essere un cortometraggio. In che modo il tuo sguardo li ha ‘visti’, prima di scriverli?

Il mio intento era di iniziare e finire una mini storia in ogni racconto. Avevo bisogno di definire la scena, darle spazi e riferimenti a volte veri a volte immaginati ma pur sempre riconducibili a una geografia o a una materialità possibile, nel senso di potenzialmente riscontrabile nella vita di tutti i giorni.

Semplicemente ho costruito (o ricostruito) un perimetro dentro al quale far funzionare parole e immagini.

E sempre a proposito di sguardo, cosa ha in comune il tuo scrivere in narrativa con il tuo fare poesia?

Non c’è pagina in prosa che non parta da una tensione. Tendere a un risultato di scrittura vuol dire spostare il corpo e i sensi verso qualcosa che arriverà. Già descrivere questo momento mi permette di collegare la scrittura in versi a quella in prosa.

In secondo luogo, la circolarità che non vuol dire il tutto compiuto ma il tutto contenuto in uno spazio che ha inizio e fine ma si crea costantemente e circolarmente.

Mi sembra anche che la maggior parte di questi racconti trovi posto nello spazio che esiste fra ciò che si poteva essere e ciò che si è. Mi sbaglio?

No, non ti sbagli. Fa parte di quel meccanismo di specchi di cui parlavo poco fa. Immaginare uno svolgimento diverso ti fa capire anche cosa, nel mezzo, a un certo punto, ha definito la direzione del percorso.

Ci sono tanti non detti in quello spazio e sono così brillanti da resistere per un tempo lunghissimo.

Una presenza importante è anche quella dell’infanzia. O ricordata, o vissuta attraverso la presenza di nipoti, altri bambini…

L’infanzia non è solo l’età dell’innocenza, ma anche della sincerità feroce e, permettimi di dirlo, anche della ferocia più animale e, per questo, pura.

Soprattutto, è l’età delle intuizioni profonde, quelle che perdiamo nell’aggiungere anni ed esperienza alla nostra vita. Quell’istinto che giudica e non sbaglia è un tesoro nascosto che rimpiango ancora adesso.

Finito di leggere “Le stelle dormono a nord” ho vissuto un senso di nostalgia, di un qualcosa che si è trasformato in mancanza. È solo una mia sensazione, o è un qualcosa che ha che fare in filigrana con questi tuoi brevi racconti?

La mancanza racconta che qualcosa è stato, riempie il tempo di valore, anche se in una dimensione di nostalgia.

È anche il motore per ripensare a cosa potremmo fare per costruire un tempo che accolga e quindi perda il meno possibile.

Pesce volante

da “Le stelle dormono a nord”

di Anna Ruotolo

Se tu cominci ad andare via, è come se si rompesse la crosta del pane. Il profumo dell’impasto cotto si impiglia tra le foglie del giardino, e presto, scompare. Anche la mollica, tenera come i miei primi giorni accanto a te, è solo il ricordo di questo mondo. Ma un pane spezzato non è più un sole intero, gli uccelli verranno a condividere il pasto, le formiche ruberanno le pepite scure cadute dalle braccia. Io non saprò più trattenerti, come succede con il grano che si insinua tra le dita e si libera, piovendo, sulla punta delle scarpe.

L’autrice:

Anna Ruotolo (1985) ha pubblicato “Secondi luce” (LietoColle 2009), “Dei settantaquattro modi di chiamarti” (Raffaelli 2012), “Telegrammi/Telegramas”, poesie bilingue italiano/spagnolo (’round midnight 2016, traduzione a cura di Jesús Belotto).

È presente in varie antologie poetiche, tra cui “La generazione entrante. Poeti nati negli Anni Ottanta” (Ladolfi 2011, a cura di Matteo Fantuzzi e con una prefazione di Maria Grazia Calandrone).

Suoi testi sono apparsi in “Poesia” di Crocetti, “Capoverso”, “Poeti e Poesia”, “Italian Poetry Review”, “Gradiva”, “La Clessidra”, “UT” e in blog e magazine online.

Un testo tradotto in spagnolo da Jesús Belotto è pubblicato nella rivista internazionale “Poe +” e alcuni testi tradotti in rumeno, a cura di Eliza Macadan, nella rivista “Poezia”, poi confluiti nell’antologia “LIDO” uscita in Romania per i tipi di Editura Eikon di Bucarest, che riunisce le poesie di alcuni poeti italiani contemporanei.

Ha collaborato, scrivendo recensioni, con le riviste “Poesia”, “Atelier”, “La Clessidra” e con blog letterari.

(Anna Ruotolo “Le stelle dormono a nord” pp. 48, 10 euro, Fara Editore 2021)

Immagini ——————————-

Il sogno di Sant’Orsola

Dodici dipinti

di Dora Bassi

In voce —————————

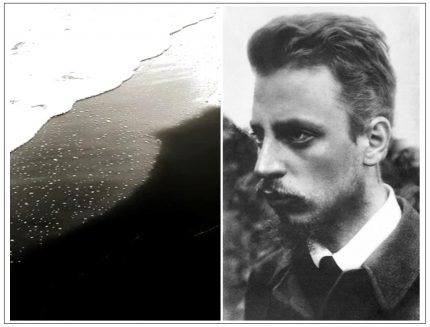

Rainer Maria Rilke, “Ninna nanna / Schlaflied”

Una videolettura

di Raffaela Fazio

La videolettura la si può ascoltare e vedere qui

Ninna nanna

Quando ti perderò, quel giorno

potrai dormire senza che io

su te mi chini col mormorio

che fa la chioma di un tiglio?

Senza ch’io vegli e posi

parole, quasi palpebre distese

sui tuoi seni, sulle membra

e sulla bocca, piano.

Senza che io ti chiuda e sola

con ciò che è tuo ti lasci,

come un giardino in cui cresce,

in rigoglio, melissa e anice stellato.

Schlaflied

Einmal wenn ich dich verlier,

wirst du schlafen können, ohne

daß ich wie eine Lindenkrone

mich verflüstre über dir?

Ohne daß ich hier wache und

Worte, beinah wie Augenlider,

auf deine Brüste, auf deine Glieder

niederlege, auf deinen Mund.

Ohne daß ich dich verschließ

und dich allein mit Deinem lasse

wie einen Garten mit einer Masse

von Melissen und Stern-Anis.

Immagini ————————-

Uomo che si fascia il piede

Dodici dipinti

di Dora Bassi

Le altre note —————————–

Antropocene metrico decimale

Autostoppisti del Magico Sentiero, “Erasmus a Kiev”

di Giovanni Fierro

Mai come in questo nuovo lavoro, gli Autostoppisti del Magico Sentiero hanno saputo mettere a fuoco tutta la loro visionarietà applicata alla nostra società.

A chiudere il loro trittico, iniziato con il sorprendente “Sovrapposizione di antropologia e zootecnica” e continuato con l’abrasivo “Pasolini e la peste”, arriva ora “Erasmus a Kiev”.

E da subito ci si accorge di come la creatura condotta da Fabrizio Citossi abbia fatto il definitivo salto di qualità. Canzoni ed intermezzi cuciti uno addosso all’altro, in un andare che è anche un continuo ritornare, tra melodie e ritmi, mai così accesi e diversi, dove all’apertura jazz dei lavori precedenti si aggiunge la radice profonda di una appartenenza al blues che si mette in evidenza, si mostra nella visceralità di tutti questi componimenti che sono l’accadere poetico e sociale del loro fare musica.

Più corale negli arrangiamenti, più basilare nei ritmi, “Erasmus a Kiev” è un continuo fiorire di intuizioni. Dal refrain pop di “Bioantenne mobili semisenzienti”, con la voce di Elena Di Giusto, al blues old school di “Wall street Uiguria” dalla capacità evocativa e primitiva, con la tromba di Marco Tassin ad intarsiare di vulnerabilità e la pelle del pezzo.

Quaranta minuti e diciassette componimenti, dove sono la formazione e la sua intesa a colpire ancor di più l’ascoltatore. I già citati Fabrizio Citossi, voce e chitarra, e Marco Tassin, assieme a Martin O’Loughlin al didgeridoo e basso tuba, Stefano Tracanelli ai sassofoni, flauto e organo, e a Franco Polentarutti poeta d’innesco di significato e di suono, hanno saputo costruire un intreccio artistico di primo livello, dove l’amalgama è cresciuto e si è sviluppato in profondità e in ampiezza.

E da formazione a collettivo è stato un attimo. Con i poeti Roberto Ferrari e Antonella Bukovaz a portare ulteriore incisività, assieme ad altri ospiti illustri che hanno dato accesa brillantezza ad “Erasmus a Kiev”: Sandro Carta alla tromba, Edoardo Sguazzin e Matteo Bosco alla voce, Alessandro Serravalle all’elettronica e sintetizzatori, Nikolas Valletta alle percussioni, Alfio Antico ai tamburi, Andrea Massaria chitarra elettrica, senza dimenticare Mirko Cisilino alla tromba, trombone e corno francese.

E in tutto questa risorgiva continua di buona musica e sguardo acceso sul nostro tempo presente, gli intermezzi strumentali sono paesaggi che danno respiro a tutto il lavoro, a volte con la trasparenza dell’acquerello (“Caffè balkaniko interglaciale”) e altre con un teso orizzonte steso su cosa c’è ancora bisogno di rivelare (“Greta Thumberg è una cara ragazza e le vogliamo tutti molto bene”), miniature incise a vivo sull’adesso più necessario dello stare al mondo.

Gli Autostoppisti del Magico Sentiero con “Erasmus a Kiev” hanno ideato e composto un album politico, che non ha paura di intercettare il malumore e lo stare male di ogni fragilità umana, ma che allo stesso tempo si infervora, si dibatte, non si arrende. Un termometro dello stare al mondo. Che misura in musica la febbre necessaria per sopravvivere: “Hai mai avuto a che fare con un compromesso inutile per davvero?”. Chapeau!

“Erasmus a Kiev” degli Autostoppisti del Magico Sentiero lo si può ascoltare ed acquistare qui

Intervista a Fabrizio Citossi:

Il lavoro creativo per questo nuovo album si è fatto decisamente più articolato ed ampio. Sia come scrittura che come struttura musicale. Era questa una prerogativa alla base delle nuove registrazioni?

Non era una prerogativa. La prerogativa era di fare una cosa diversa e forse più personale, nel senso di non parlare più attraverso le voci – presagi del passato – ma proprio con le nostre.

Quello che poi abbiamo creato è il risultato dei contributi di tutti, ed abbiamo ottenuto una simbiosi senza prima metterci d’accordo su qualche obiettivo preciso.

Se è venuto così, significa che questo doveva essere il risultato.

E degli album usciti finora questo è decisamente il più politico. Quale necessità c’è alla base di questo sguardo così partecipe e critico verso la nostra società?

È indubbiamente un album politico, nel senso che ha a che fare con i poteri, i potenti, con chi guida e decide.

Ma il tutto nasce da un senso di forte disagio e da una certa impotenza, che credo sentiamo in tanti guardando il mondo lì fuori. Il mondo dei grandi ai quali, di fatto, le nostre sorti non interessano.

Per cui, più che politico in strictu sensu, l’album risulta essere critico nei confronti di quelle “forze” che stanno portando questo nostro mondo allo sfascio.

Tutto “Erasmus a Kiev” vive all’interno di approccio che è decisamente jazz, ma mi sembra che tutta l’innervatura del disco sia il blues. Mi sbaglio?

Diciamo che sicuramente il blues è presente, ma non rappresenta completamente la matrice dell’intero album, il quale a dire il vero è piuttosto eterogeneo.

Infatti, in alcuni contesti la radice è più propriamente folk, come rimarcato da alcuni, e in altri frangenti il jazz ne rappresenta la matrice.

Abbiamo tentato di fondere talvolta forma cantautorale e sperimentalismo, con elementi in alcuni casi riconducibili al rock psichedelico, al progressive o alla musica elettronica (in questo caso ciò è evidente nelle sonorità), come anche al soul.

E poi, cosa ci fa Erasmus a Kiev?

Erasmus è a Kiev con il suo “Elogio alla follia”, il quale si può interpretare come commento sullo stato attuale del mondo. Erasmus come progetto di scambio che fa crescere i ragazzi conoscendo altre culture. Erasmus a Kiev, come Erasmus in qualsiasi luogo. Erasmus a Fossalon, a Gorizia, e via dicendo.

Rispetto ai lavori precedenti, mi sembra che il ritmo abbia una importanza maggiore. È più esplorato, più messo in evidenza, più vissuto. Può essere così?

Il ritmo è una parte fondamentale di tutti i nostri lavori, però hai pienamente ragione a dire che con “Erasmus a Kiev” esso diventi presente in modo più insistente.

Come se il ritmo stesso volesse portarci avanti, per vedere oltre quello che percepiamo e interpretiamo del nostro mondo contemporaneo, che corre troppo veloce. Proviamo a stare davanti, con uno stato frenetico.

A livello emotivo, tutto il lavoro vive di una tensione fra il ‘viscerale’ e la melodia. Penso siano questi i due poli d’attrazione, ma anche di generazione, che danno forza all’intero “Erasmus a Kiev”…

Infatti, come detto poc’anzi, abbiamo cercato di fondere forma cantautorale e sperimentazione, a dire il vero più con il cuore che razionalmente, e il risultato ottenuto è l’eterogeneità dell’album…

Cosa significa tenere assieme il progetto Autostoppisti del Magico Sentiero? Perché tra i musicisti della band e quelli ospiti, i poeti e gli scrittori che sono ospitati nei vari dischi e dal vivo, mi sembra che questa realtà sia diventata una vera e propria comune….

Noi intendiamo la musica come veicolo di riflessione, naturalmente i testi sono fondamentali per quest’ultima. Ma anche di socializzazione, con un risultato biunivoco: la musica aggrega persone, quindi menti diverse, fondendosi con poesia e letteratura, e questa aggregazione a sua volta dà un risultato caratterizzato dall’eterogeneità della proposta. La dimensione umana all’interno di un collettivo come il nostro è indubbiamente fondamentale.

Immagini ————————-

Fuga dalla cometa

Dodici dipinti

di Dora Bassi

Tempo presente ————————

La poesia è un lavoro

Antonella Anedda ed Elisa Biagini, “Poesia come ossigeno. Per un’ecologia della parola”

di Laura Mautone

Questo agile volume non si pone l’obiettivo di spiegare che cosa sia la poesia, illustri poeti e studiosi si sono già posti in passato la questione e nessuna loro risposta può dire di esaurire la domanda, bensì si vuole interrogare sul perché leggere poesia e praticarla, in un contesto come quello attuale, in cui la parola sembra aver perso ogni spessore, soprattutto nell’uso che se ne fa sui Social.

Il linguaggio della poesia è un linguaggio eternamente attuale e non perché sui Social fioriscono profili di aspiranti o sedicenti poeti dell’immediato e della rapidità (per la semplicità disarmante dei loro versi), ma perché la poesia sa toccare le corde più profonde dell’animo umano.

Dice in forma sintetica la complessità, come scrive Riccardo Donati nell’introduzione al libro di Elisa Biagini e Antonella Anedda. Citando il titolo: la poesia è come ossigeno. Serve a respirare nel mondo, ad orientarsi nel mondo, a resistere al mondo. Serve oggi, aggiungerei io, una vera e propria, come dicono loro, “ecologia della parola”. Se come sostiene Donati, la poesia è […] non vuole affermare certezze, ma creare ponti […], apprestiamoci a percorrere questi ponti.

Il libro è diviso in quattro sezioni, che corrispondono a quattro azioni fondamentali: incontrarsi, cioè tentare di uscire dall’isolamento individuale per costruire insieme, a più teste, un percorso di condivisione; pensare, dunque avviare un colloquio con noi stessi; leggere e riflettere, ovvero entrare in dialogo con chi prima di noi ha fatto esperienza del mondo e dei modi di rappresentarlo, e solo dopo, scrivere.

La scelta di utilizzare la forma del dialogo di socratica memoria per la prima parte rispecchia l’idea di volersi abbandonare ad una parola che non prescrive, ma liberamente circola. Lo scambio tra i tre autori diventa a questo punto anche una sorta di guida all’essere poeti oggi e all’esperienza della scrittura di Biagini e Anedda.

Si parla del loro modo di intendere la lingua, del loro confrontarsi con le altre lingue, del ruolo politico della lettura, del senso della collettività. Compaiono in queste pagine anche alcuni classici e alcuni poeti contemporanei, a cui le due poetesse fanno riferimento o a cui si sono avvicinate per la traduzione delle loro opere, come, per esempio, Emily Dickinson, Seamus Heaney o Valerio Magrelli e altri.

Nella seconda sezione le due scrittrici provano a offrire ai lettori alcune suggestioni: la poesia non salva la vita, tanto meno quella mentale, ma […] conserva la specie della scrittura, facendo quello che fanno i vermi nella formazione del terriccio, scrive Antonella Anedda; un buon poeta è prima di tutto un lettore onnivoro e un ascoltatore attento […], la poesia è un lavoro – e come tale non si può improvvisare – il cui fine è la relazione, lo scambio di idee, aggiunge Elisa Biagini.

Nella terza sezione vengono lette e commentate alcune poesie che costituiscono i versi che s(occorrono): si va da Alcmane, poeta greco del VI secolo a.C. a Anne Sexton, poetessa statunitense morta nel 1974, in una vera e propria carrellata di testi e autori di un ipotetico canone poetico di eccellenza.

Nell’ultima parte, intitolata Dentro la bottega, le autrici illustrano come nascono i loro versi. Insomma, questo libro è un vero e proprio viaggio nell’officina della scrittura, dentro la parola poetica e il suo imprescindibile senso attraverso le voci di due tra le poetesse italiane più importanti di questo tempo.

Dal libro:

“La poesia non è una merce” […] La poesia è inutile, dichiarava sempre Montale ricevendo il Nobel. Una virtù, l’inutilità, che in un tempo strangolato dall’imperativo del profitto, tanto poco disposto a lasciarci pensare e immaginare il respiro del futuro, ci pare estremamente preziosa.

(Antonella Anedda, Elisa Biagini “Poesia come ossigeno. Per un’ecologia della parola” pp. 160, 16 euro, Chiarelettere 2021)

Immagini ————————-

Verso l’infinito

Dodici dipinti

di Dora Bassi

In voce —————————

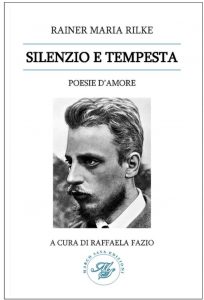

Rainer Maria Rilke, “La morte dell’amata / Der Tod der Geliebten”

Una videolettura

di Raffaela Fazio

La videolettura la si può ascoltare e vedere qui

La morte dell’amata

Sapeva della morte ciò che è noto a tutti:

che ci afferra e scaglia nel silenzio muto.

Ma quando lei, non strappatagli d’un tratto,

no, piano dal suo sguardo allontanata,

scivolò via verso ombre forestiere,

e in quelle lui avvertì, come una luna,

il sorriso di ragazza e la maniera

che lei aveva di fare il bene,

gli divennero i morti familiari,

come se fosse ognuno suo congiunto

grazie a lei; lasciò che parlasse la gente,

non credette, chiamò quel paese buono,

di eterna dolcezza. E tastandone il suolo

vi andò cercando dell’amata le impronte.

Der Tod der Geliebten

Er wußte nur vom Tod was alle wissen:

daß er uns nimmt und in das Stumme stößt.

Als aber sie, nicht von ihm fortgerissen,

nein, leis aus seinen Augen ausgelöst,

hinüberglitt zu unbekannten Schatten,

und als er fühlte, daß sie drüben nun

wie einen Mond ihr Mädchenlächeln hatten

und ihre Weise wohlzutun:

da wurden ihm die Toten so bekannt,

als wäre er durch sie mit einem jeden

ganz nah verwandt; er ließ die andern reden

und glaubte nicht und nannte jenes Land

das gutgelegene, das immersüße –

Und tastete es ab für ihre Füße.

Immagini ————————-

Casette a Chiavris

Dodici dipinti

di Dora Bassi

Voce d’autore —————————

Continuo a contare le crepe

Andrea Tomasin, “Pi Greco”

di Giovanni Fierro

Un libro atteso, pronto per essere stampato, rinviato per la situazione covid, ed ora finalmente realizzato. È “Pi Greco”, la raccolta di poesia di Andrea Tomasin, che arriva a tredici anni dal suo esordio, “Una Madonna Lignea”.

Tanta attesa ne è valsa la pena, perché questo lavoro mostra quanto la poesia di Tomasin è viva e propositiva.

“Pi Greco” è titolo insolito, ma è indicazione della volontà dell’autore di misurare, con lo scrivere poesia, il mondo in cui ognuno di noi è immerso. Con una precisione più prossima alla vena profonda, nel riconoscere il centro, lo spazio e l’intensità del nostro tempo presente.

E “Pi Greco” si apre con una sezione che respira nel quotidiano, che tratteggia esistenze e indica l’adesso, dove “di pelose petunie soffoca il giorno/ di lontani canti di ruspa“, e in questa realtà ogni uomo ed ogni donna deve trovare il proprio stare, la propria presenza. Anche quando si fa fatica e la misurazione di ogni sentimento può portare all’errore.

Poi “Pi greco” fa un passo nel tempo più intimo e più nascosto. Dove la vicinanza si misura con ogni singolo sentire, con desiderio e mancanza ad ornare ogni sensualità possibile, nel riconoscere ad esempio che “la tua schiena/ è tutta un tramonto di Carso”. Qui Andrea Tomasin trova il silenzio che avvicina i corpi, a cui chiede e affida l’abbandono, il reciproco lasciarsi andare, “qui, nella stanza/ dove la carne trova riparo/ e giace senza impazienza”.

Se c’è una natura precisa di “Pi Greco” questa è il viaggiare, continuo. Da frase a frase, da parola a parola. E anche nel suo farsi cammino, magari andando a piedi per il Friuli, di paese in paese, per ricordarsi che “solo l’andare mi importa/ il gesto e la sua forma/ la sua conclusione”. Occasione il viaggio per annotarsi che “l’ascoltare è una religione silenziosa”, e che aver cura del proprio passo è poter dire che “ci abbagliamo/ nel passaggio”.

Andrea Tomasin con questo suo lavoro non rinuncia ai dubbi, alle domande; non si accontenta e lo mostra -anche qui passo dopo passo – entrando nel tempo dove “scomparire è il segreto/ valutare la sua incidenza sulle cose”, quando “ancora non cedo al fascino della formula/ alla quadratura/ saltare dentro e fuori del bordo ci vuole”. Per poi avere il coraggio di indicare l’”accontentarsi dell’imprecisione/ perimetros innavigabile dolce”, forse perché “la circonferenza mi ammala/ il me stesso rovesciato al di qua del cucchiaio/ l’infinito rinchiuso”.

Il suo andare continua, anche nelle diverse lingue che usa e scrive – l’italiano, il dialetto, il friulano – per poi trovare in Trieste un altro luogo a cui affidare misura e viaggio.

Esplora la città, ne canta alcuni protagonisti, la racconta e la illustra. E ne trova l’anima, in quel passaggio a cui consegna il proprio appartenere “a queste vie così strette/ che non ci passano interi/ il giorno e la notte”.

“Pi Greco” è libro in continuo movimento, è possibilità di superare il margine, di uscire dalla pagina, pur rimanendo nel libro: l’ultima sezione è “Lanimagalla”, ovvero tre QR code che scansionati permettono di vedere e ascoltare tre clip audio video realizzate dallo stesso Andrea Tomasin.

Ben tornato.

dal libro:

XXV

Poco importa

se vicino o lontano

se un secolo oppure un giorno

un sospiro

una galassia.

Ora

è un punto preciso

una geometria assoluta

una formula

Sradicato come un giunco

a seccare

è il tempo che rimane.

*

-II-

Che adesso io possa avere

-chiuso come sono nel buio della stanza

che mi veste strettamente-

allungando una mano oppure un piede

e toccando una parte di te

-una qualsiasi parte di te (è lo stesso)-

la certezza che il mio vivere

è allineato e saldamente giunto

a ciò che agita il presente.

*

Udine

È che siamo tutti qui

strenzûs tallo stesso torcli

da la bassa,

sburtâs a grops, la lenga fûr

che sbrissa tal lis da la plera:

acqua dolza che si meseda

a la salata.

Udine

È che siamo tutti qui/ stretti nello stesso torchio/ della bassa,/ spinti a grumi, la lingua fuori/ che scivola sulla plastica dell’imbuto:/ acqua dolce che si mescola/ a quella salata.

*

22/7

Tutto è di nuovo

Anche stamattina

Il tavolo in giardino i passi del cane le nuvole

Tutto ritorna

Al di là del suo decadimento

La quadratura

Ti aspetto all’altro capo dell’equazione

Come sempre

Verticale

Nudo

*

-6-

Cedere al tuo collo

è cavalcare male un’onda

inghiottirsi nella sua affamata gola

sbagliare l’entrata

boccheggiare nelle spume

l’arancione tenue

l’azzurrino immaginato delle vene

scendere e salire di respiri

dentro primavere

inverni fuori.

Intervista ad Andrea Tomasin:

Il “Pi Greco” del titolo, serve a misurare cosa? E in particolar modo la sezione che ha lo stesso titolo….

Mi sono servito di Pi greco per cercare di fare chiarezza riguardo a un concetto. Il mio campo non è quello della geometria o della matematica ma quello della poesia. Quindi, partendo dal presupposto che tra due punti ci sono altri infiniti punti, ho dato per scontato che tra due sentimenti, anche uno opposto all’altro, ci possano essere altrettanti infiniti sentimenti.

Ho cercato di rappresentare l’equilibrio che c’è (o che non c’è) tra la necessità e la consapevolezza mentre cerchiamo di definire questi sentimenti.

La necessità di comprendere in modo chiaro, di definire, di racchiudere/rinchiudere qualche cosa, qualcuno, un’emozione, un sentimento. La consapevolezza che tutto ciò non sia del tutto possibile e che rimanga sempre qualcosa di poco chiaro, di indefinibile.

Da qui in poi il panorama diventa vasto e gli scenari sono molteplici poiché Pi Greco, come in campo geometrico, ci dà proprio la possibilità/illusione di definire ciò che prima sembrava indefinibile, irraggiungibile, intraducibile. La sezione ruota attorno a questo concetto.

Con l’anima funziona più o meno allo stesso modo. Sta a noi decidere se affidarci alla certezza della formula oppure se scegliere di camminare tra le cose che hanno odore, calore, vertigine, senso.

Ecco, alla base del mio Pi Greco c’è questa tensione, questa ambizione.

Il libro contiene sei sezioni. Cosa costruiscono assieme?

Costituiscono dieci anni di poesia. Dai mesi successivi alla pubblicazione di “Una Madonna Lignea”, la mia prima raccolta, fino a qualche settimana prima dell’uscita di “Pi Greco”.

Nel suo complesso questa raccolta traccia il percorso che ho fatto in questi anni e in quale modo ho cercato di sviluppare la mia idea di poesia, rendendo ancora più personale quella che era la mia misura, e allo stesso tempo andando verso territori fino a quel momento inesplorati, utilizzando tecniche, tematiche e concetti nuovi.

Le sei sezioni (ognuna sviluppata attraverso un tema specifico) non sono collegate tra loro ma sono autonome, e per me rappresentano dei punti saldi e chiari fissati durante questo percorso.

Uno sguardo importante, che dà inizio al libro, è quello rivolto alla vita e alle persone che l’affrontano ogni giorno. E questo dà una intonazione importante a tutto “Pi Greco”. Da cosa nasce l’idea di iniziare questo tuo nuovo lavoro proprio con questi testi?

Ritengo che la poesia debba entrare nel quotidiano, nella vita comune. Sono abbastanza convinto che la poesia debba avere un posto all’interno della comunità, così come ce l’ha un bravo artigiano. L’unica differenza è nei materiali utilizzati.

Non parlo di una poesia che deve essere per forza essere definita politica o civile ma di una poesia capace di mettere in contatto due mondi: quello pratico, del fare e quello dei sentimenti, del sogno, dell’anima. Tengo molto a questa sezione, che è anche la più lunga, perché attraverso essa sono ritornato nei luoghi della mia infanzia e ho cercato di ritrovare quelle sensazioni, quei sentimenti che sono comuni più o meno a tutti i luoghi di provincia: i pomeriggi caldi e silenziosi d’estate, i bar, i campi di bocce, i gesti semplici del quotidiano e le sue persone.

Non c’è malinconia o rimpianto ma ho cercato, con gli occhi di adesso, un confronto con lo sguardo che avevo un tempo, da bambino. Accanto a queste vite comuni, alla quale rimango sempre affezionato, camminano deì assonnati e disillusi, privati della loro potenza, della loro luce, e che, una volta abbandonati i loro templi, sono discesi tra questi orti, queste vie assolate, questi bar.

In queste tue nuove pagine la scrittura si muove tra italiano, dialetto, friulano… cosa significa per te questa scelta espressiva?

Da sempre gioco a mescolare i dialetti e le lingue. Vivo nella bassa friulana e in questi luoghi si incontrano linguaggi molto differenti tra loro per influenze e origini.

Rubo a fin di bene, un po’ da una e un po’ dall’altra parte, per creare un patois, come lo ha definito il prefatore Alberto Rochira, che possegga una sua propria musica, un suo ritmo, e che allo stesso tempo faccia luce quando i mondi che si trascina appresso si scontrano.

Il tema del viaggio è qui importante, visto che una sezione di ben 14 poesie è proprio dedicata ad un viaggiare a piedi. In che modo questa dimensione è importante per te? E in che modo ha trovato il proprio esistere all’interno del tuo scrivere?

Ritengo che per certi versi la poesia e il camminare si assomiglino molto. Mi sono accorto infatti, scrivendo e camminando, che i luoghi che abitiamo non ospitano piacevolmente né una né l’altro.

Non c’è molto spazio per i camminatori, costretti lungo le statali, lungo il bordo dei fossi, ai margini. Lo stesso vale per la poesia, che si deve insinuare a fatica, nell’ombra, e magari rimanere per poco tempo, come un ospite non gradito.

Entrambi sono un intralcio, un ostacolo al rapido fluire delle cose. Eppure non sono mai riuscito a osservare così bene dei luoghi se non attraversandoli camminando. E non sono mai riuscito a osservarmi così bene se non attraverso la poesia.

Entrambi sono strumenti insostituibili per metterci in comunicazione con noi stessi.

E poi protagonista è anche una città, Trieste. Un luogo che esplori, che racconti con lo scrivere di persone protagoniste nei loro sentimenti, nel loro umano accadere. Come e perché, allora, Trieste è presente in “Pi Greco”?

Ammetterei il falso se dicessi di conoscere bene Trieste. Forse proprio per questo ne scrivo, cerco di riconoscerla attraverso la poesia. Sono sempre molto affascinato da Trieste, la trovo una città eretica, obliqua, una città che si arrampica e che scava per meglio poter guardare il mare. Raccoglie e fa convivere moltitudini più di quanto non faccia qualsiasi altra città friulana. Un’identità scolpita come uno scoglio che nemmeno la volontà politica è mai riuscita ancora a levigare. Poi la sua lingua, così unica, è materiale prezioso con il quale sperimentare.

Sono sceso lungo le sue strade, in un tempo sospeso, e ho attraversato le sue piazze guardando con gli occhi di una creatura che non si sa bene se divina o umana, quindi rotta al suo interno, spaccata, e alla ricerca di una forma definitiva, di una conclusione.

Trieste mi sembrava la città perfetta nella quale far camminare questa creatura.

E con la sezione “Lanimagalla” il libro esce dalle pagine…… lo puoi raccontare?

Con “Lanimagalla” sono riuscito a far entrare la musica, per me fondamentale, all’interno di questa raccolta. Scansionando i tre QR code è possibile vedere e ascoltare le clip audio video che ho creato con lo pseudonimo di Alles Fett, il mio progetto di musica elettronica e poesia.

L’idea è nata durante il lockdown del 2020. Attraverso la musica e la poesia ho cercato di raccontare quel periodo strano e complicato senza dare una sentenza e senza schierarmi da una parte piuttosto che dall’altra.

È nato più come un gioco, come regalo da fare a qualche caro amico durante quel tempo di lontananza. Poi mi sono fatto prendere la mano e ho visto che anche per la musica poteva esserci dello spazio all’interno di un libro.

Compongo delle tessiture utilizzando synth e drum machine e registro in studio, in un secondo momento, le letture dei miei testi. Quando c’è la possibilità, mi faccio accompagnare da altri amici musicisti che contribuiscono con una registrazione di una o più tracce dei loro strumenti. Lo trovo un ottimo modo per sperimentare.

Ho inoltre intenzione di pubblicare periodicamente sulla mia pagina YouTube (Alles Fett) altre brevi clip estratte da “Pi Greco”. Forse arriverà anche qualche inedito.

Alles Fett “Lanimagalla” lo si può ascoltare e vedere qui

L’autore:

Andrea Tomasin è nato a Monfalcone (Go) nel 1983. Vive e lavora in Friuli.

Ha pubblicato nel 2009, per Edigiò, la raccolta poetica “Una Madonna Lignea”.

Dal 2019, con il progetto Alles Fett, mescola la poesia alla musica elettronica suonata dal vivo.

Immagini ————————-

Tutto azzurro

Dodici dipinti

di Dora Bassi

Tempo presente ————————

La gioia si solleva da sola

Michele Toniolo “Gli affetti del giovane Berg”

di Roberto Lamantea

Quante forme ha l’addio? Michele Toniolo, scrittore ed editore di Mestre, pubblica con la sigla della propria casa editrice Amos Edizioni il suo racconto più bello di sempre, “Gli affetti del giovane Berg”.

Autore di svariati libri – gli ultimi “Passaggio sul Rodano” e “La solitudine dell’immaginazione” per Galaad – Toniolo ha sempre tessuto la sua scrittura nel confine tra narrazione, diario, riflessione filosofica e teologica, ma in questo piccolo libro è la prima volta che la sua pagina – verrebbe da dire – “canta”.

Già il titolo alla Walser richiama alla mente del lettore quella malinconia lieve che è il timbro della letteratura mitteleuropea (lo richiama Giovanna Dal Bon, autrice di intense sillogi di poesia, nella postfazione, dove scrive che “Gli affetti del giovane Berg” “è diretta filiazione di quella latitudine mitteleuropea di tanti Bildungsroman iniziatici, da Werther a Walser ai Törless musiliani”); la pagina di Toniolo è vicina anche alla poetica del frammento cara alla letteratura francese.

Il libro è un canto alla madre, è la domanda – laica e di fede – sull’addio. Non è l’aforisma a intonare queste pagine, è una tessitura ai confini di una poétique alla Bonnefoy (lo stupendo “Movimento e immobilità di Douve”), già dove Toniolo dichiara: “Né ti sarà possibile un racconto disteso, un orizzonte nel quale vagare, ma solo la verticalità, solo lacune e spazi vuoti”. Proprio perché l’addio è un vuoto definitivo, non può essere detto. Che cos’è una vita? È un percorso già scritto? In poche righe lo scrittore di Mestre scolpisce una biografia che è una freccia di fuoco: “Battesimo, confessione, comunione, cresima, matrimonio, estrema unzione./ Figlia, sorella, moglie, madre, vedova./ E tu, Berg?”.

Da qui Toniolo arriva alla sua poétique: “Devi risalire da monosillabi a frasi più lunghe, anche solo per attenuare il grido di parole isolate. Sono le sillabe, lasciate sole sulla pagina, a gridare. E vuoi che nulla gridi o sollevi la voce in questa storia. Nulla di cui portare la tristezza. E la gioia, mai deve essere gridata. Cantata, non urlata. La gioia si solleva da sola, bisogna lasciarla salire, in silenzio. Non c’è nulla di più silenzioso di una pagina bianca”.

È sempre Giovanna Dal Bon a spiegarlo: “Le parole pronunciate una volta e mai più rimandano a quella dimora del tempo sospeso che è la nona Elegia duinese di Rainer Maria Rilke: “[…] ma questo essere stati una volta, anche una volta sola/ quest’essere stati terreni/ pare irrevocabile”.

L’autore:

Michele Toniolo è nato a Mestre nel 1962. Editore, nel 1999 ha fondato la casa editrice Amos Edizioni, che pubblica poesia, narrativa italiana e straniera, saggistica e critica letteraria.

Oltre ad “Alcune parole per Alice” (2011), “La narrazione originaria” (2014), “La solitudine dell’immaginazione” (2016), “La tentazione di Bonhoeffer” (2018), “Passaggio sul Rodano” (2021), editi tutti da Galaad, Toniolo ha pubblicato il racconto “Stralci di una relazione contraddittoria sulla solitudine” nell’antologia “Un cono nello spazio. Dieci racconti dal gusto galattico” (Duende 2016) e la postfazione alla traduzione di Ada Prospero della “Tempesta di neve” di Tolstoj (Galaad 2018).

(Michele Toniolo “Gli affetti del giovane Berg”, postfazione di Giovanna Dal Bon, pp. 72, 12 euro, Amos Edizioni 2022)

Immagini ————————-

Viaggio nel tempo

Dodici dipinti

di Dora Bassi

In voce —————————

Rainer Maria Rilke, “Il dio dei semi maturi / Der Gott der reifen Samen”

Una videolettura

di Raffaela Fazio

La videolettura la si può ascoltare e vedere qui

Il dio dei semi maturi

Delicato come la memoria,

nella stanza il profumo di mimose.

Ma la nostra fede è nelle rose,

la grande gioia giovane ancora.

Il suo splendore già ci circonda?

No, a noi spetta questo chiamare,

sostare immobili sui bianchi scalini

con cui confina il tempio profondo.

Ai bordi dell’Oggi ci spetta l’attesa

fino a che il dio dei semi maturi

dal colonnato dell’alta dimora

ci sparga davanti, rosse, le rose.

Der Gott der reifen Samen

So milde wie Erinnerung

duften im Zimmer die Mimosen.

Doch unser Glaube steht in Rosen,

und unser großes Glück ist jung.

Sind wir denn schon vom Glück umglänzt?

Nein, uns gehört erst dieses Rufen,

dies Stillestehn auf weißen Stufen,

an die der tiefe Tempel grenzt.

Das Warten an dem Rand des Heut.

Bis uns der Gott der reifen Keime

aus seinem hohen Säulenheime

die Rosen, rot, entgegenstreut.

(Le poesie delle tre videoletture sono tratte da “Rainer Maria Rilke. Silenzio e Tempesta. Poesie d’amore” a cura di Raffaela Fazio, pp. 122, 15 euro, Marco Saya Edizioni, 2019)

L’autore:

Rainer Maria Rilke è nato a Praga, 4 dicembre 1875 ed è morto a Les Planches, il 29 dicembre 1926.

Scrittore, poeta e drammaturgo, è considerato uno dei più importanti poeti di lingua tedesca del XX secolo.

Autore di opere sia in prosa che in poesia, è famoso soprattutto per le “Elegie duinesi”, i “Sonetti a Orfeo” e “I quaderni di Malte Laurids Brigge”.

L’autrice e curatrice:

Raffaela Fazio è nata ad Arezzo nel 1971 e vive a Roma dal 2000, dove lavora come traduttrice, dopo aver vissuto per dieci anni in vari paesi europei.

Nel campo dell’iconografia, ha pubblicato “Face of Faith. A Short Guide to Early Christian Images” (2012).

È autrice di diversi libri di poesia. Tra i più recenti “Tropaion” (Puntoacapo Editrice, 2020), “A grandezza naturale” (Arcipelago Itaca, 2020), “Meccanica dei solidi” (Puntoacapo Editrice, 2021), “Un’ossatura per il volo” (Raffaelli Editore, 2021).

Ha tradotto Rainer Maria Rilke in “Silenzio e Tempesta, Poesie d’amore” (Marco Saya Edizioni 2019) ed Edgar Allan Poe in “Nevermore. Poesie di un Altrove” (Marco Saya Edizioni 2021).

Nel 2021 ha pubblicato la raccolta di racconti brevi “Next Stop. Racconti tra due fermate” (Fara Editore 2021), come vincitore del primo premio Narrapoetando 2021.

Immagini ————————-

Il Traghettatore

Dodici dipinti

di Dora Bassi

Voce d’autore ———————

Lo zen della foglia

Valentina Mariani, “Sassolini Pebbles”

di Giovanni Fierro

È un grande piacere il ritorno di Valentina Mariani, con la sua collezione di haiku in doppia versione, italiana ed inglese. Si intitola “Sassolini Pebbles” questo suo nuovo lavoro, che arriva a continuare ed ampliare il suo fare poesia già esplorato nel precedente “Gocce di Notte” del 2017.

Scrive bene Gaia Rossella Sain nella prefazione del libro, quando dice che già nel libro d’esordio di Valentina Mariani la sua scrittura era “una scrittura setosa, ricca e musicale, che non cercava mai scorciatoie e che avvolgeva e accompagnava all’ascolto”, aspetto questo che ora viene ancor più valorizzato, e portato al lettore con maggiore determinazione e dinamica.

Tutto “Sassolini Pebbles” è una continua luminosità, dove ci sono “piccolezze disseminate in ogni esistenza e su ogni strada; – sottolinea Gaia Rossella Sain – sono le improvvise epifanie che ci sorprendono”.

Si, perché come si fa non rimanere a bocca aperta leggendo “cuore di carta –/ s’avvicina la fiamma/ del desiderio”?

E ancor più se la natura è raccontata e mostrata nel suo profondo esistere e manifestarsi: “in lontananza/ s’ode il suono del tuono –/ si spezza il giglio”, nel punto esatto tra una tensione di potenza e la fragilità di una bellezza.

Tutti gli haiku di questo bel libro sono contenuti nelle quattro stagioni che danno il nome ad ogni singola sezione; così da suggerire un senso temporale al loro stare sulla pagina, e permettere alla natura di essere pura percezione sensoriale lettura dopo lettura.

Questi haiku sono anche capaci di portare dentro sé una verità che ha a che fare con ciò che è accaduto, che rimane in sospensione; e sempre sapienti nel donarsi, perché linea accesa con il mistero di ogni origine della parola scelta, a cui l’autrice affida significato, evocazione e suono.

“Sassolini Pebbels”, nel suo compiersi, mostra cosa vuol dire “la cura del silenzio”, e aspira a trovare – e la trova – la prima gemma di ogni desiderio che spinge nel mondo sensibile il nostro stare nella poesia: “calore estivo/ mi riporta al tuo odore/ l’ape va al fiore”.

Dal libro:

raggio di ghiaccio

trafigge il foglio opaco –

zen della foglia

a ray of ice

pierces the matte sheet –

zen leaf

*

riposa il corpo

vuole un fischio di sole

dal mite inverno

the body rests

craving for a whistle of sunshine

from the mild winter

*

nel sogno d’ieri

tempesta di nuvole –

cerco gli occhiali

storm of clouds

in yesterday’s dream –

looking for my glasses

*

nella distanza

scovo altre parole –

ombre cinesi

I find new words

In the distance –

Chinese shadows

*

stella cadente

nel cosmo il desiderio

di nuova luce

a falling star

in the cosmos the desire

for new light

*

il giorno compie

il giro del mondo –

ho un fiore per te

the day travels

around the world –

I have a flower for you

Intervista a Valentina Mariani:

Tutti i testi del libro sono ‘contenuti’ tra le due scritte che si possono leggere sulla copertina e sulla quarta di copertina: “trust” e “change is coming”. Che significato ha questo?

Mi sono innamorata di questa illustrazione di Francesca Galliani non appena l’ho vista. La trovo diretta, potente, evocativa. Per questo motivo, l’ho voluta come copertina per il mio libro.

Mi hanno colpito i suoi colori così accesi: l’impatto visivo è stato forte, dirompente. La donna che fuma e cammina, ad ampie falcate, mi ha attratto come una calamita. Irresistibilmente. È fiera, va avanti, procede verso il futuro. E lo fa perché ha fiducia. Questa è stata la mia visione.

In tempi così bui, a livello individuale e collettivo, tale immagine mi pare un messaggio di bellezza e di coraggio. La donna procede: ha fiducia, perché il cambiamento sta arrivando. O forse, camminando, ella lo produce e ci conduce a vederlo e “agirlo” personalmente.

Ecco le possibili liaisons tra le due espressioni della copertina. Il cambiamento rinnova la fiducia. Ne è motore, oltre che conseguenza, come in un idillico movimento circolare, in cui causa ed effetto si scambiano e si autoalimentano. Fiducia è apertura, e il cambiamento non può che avvenire dall’apertura. L’haiku è continua interrogazione, oltre che osservazione di ciò che è.

È ricerca, e quindi disposizione al cambiamento, proprio a partire dai piccoli eventi o spicchi di mondo, talora anche interiore, che descrive o solo accenna. È accadimento, oltre che contemplazione.

Questa è stata la scintilla che ha unito in maniera spontanea l’illustrazione ai miei haiku. I miei sassolini rotolano, non giacciono inerti, conficcati nella terra o tra lucente sabbia, o sul fondale marino: vivono per trovarsi, vivono per ritrovarsi quando si sentono smarriti; vivono per trovare altri sassolini e altri spazi di comunicazione e relazione.

“Sassolini”, perché questo titolo?

Gli haiku sono scorci, tracce, piccoli accadimenti. E così, per me, sono rappresentati in maniera efficace da oggetti o entità piccole. La mia prima silloge s’intitola “Gocce di notte”: anche lì, una materia di ridotta entità.

Ho iniziato con la forma cangiante dell’acqua, ora ho immaginato tanti sassolini rotolare per provare a dare un senso, anzi più soggettivi sensi, a un mondo un po’ disgregato. Sono quindi passata alla materia. Psichicamente, non è stato un passaggio consapevole. Credo sia scaturito da un mio attuale bisogno di concretezza, di tangibilità, di esistenza certa e più affidabile.

Di sicuro, gli eventi personali e quelli sociali (il covid, le guerre) devono avere influito su questa mia intrinseca necessità materica.

Vedo i sassolini rotolare solitari e poi incontrarsi, perché, pur se autosufficienti e dotati in sé di vita compiuta, trovano un senso maggiore e più armonico in una visione d’insieme, così come gli esseri umani. E però, riuniscono il materiale e il cangiante, perché i sassolini sono sia la terra che il mare: li si trova infatti nei due regni, li si trova in natura e in città, nei fiumi, nei laghi, nei mari, sulla strada, nei boschi.

Essi uniscono elementi e materie diverse. E così, simbolicamente, rappresentano il mio auspicio di unità e armonia, che è sia personale e sociale.

E poi, lontano da pur sentite speculazioni filosofiche, i sassolini sono per me soprattutto simboli, pegni, ricordi, materia di amore, di un amore.

I testi sono anche in versione inglese, da te tradotti. Da cosa nasce questa decisione?

Ho deciso di tradurre gli haiku in inglese per due motivi: in primis, perché l’haiku è un genere poetico molto apprezzato, letto, scritto e diffuso nei Paesi di lingua anglosassone; mi pareva quindi una buona possibilità prospettica di maggiore diffusione e conoscenza.

Poi, perché l’incontro con Francesca Galliani, che abita a New York, mi è sembrato un segnale di rafforzamento della mia già presente idea di traduzione. La natura ci dà segnali, sempre. A volte, per fortuna, anche la vita lo fa.

In più, è stato come creare un ponte ideale tra l’Italia e l’affascinante città atlantica. Magari, su quel ponte, la donna che fuma camminerà, un giorno… magari lo farò io, sul ponte di Brooklyn o su altri ponti; magari lo faranno in tante e tanti, verso un futuro radioso, di giallo, rosso e altri colori da scambiarsi.

Aggiungo che l’inglese è, pur se abusato, lingua oramai universale, e in questo vedo affascinanti segni di democraticità simbolica e comunicativa.

Pagina dopo pagina, questi tuoi nuovi haiku danno la sensazione (anche emozione…) che stiano raccontando quel qualcosa che rimane, che fa i conti con il proprio accadere e che nel tempo trova il suo posto, il suo spazio. Può essere così?

Anche se gli haiku sono micro-realtà a sé stanti, ciò che io ho fatto e faccio – perché ciò mi consente solo di fare la mia sensibilità e formazione europea – è creare un percorso, un viaggio con pochi punti fermi e senza tappe riconoscibili, sia perché assecondo la natura di questa poesia così poco soggettiva e “definente”, sia perché amo, come ho scritto e detto già più volte, l’idea della libertà di chi legge di creare delle immagini o dei contenuti o di seguire possibili indizi quotidiani o di appassionarsi a idee esistenziali, in maniera autonoma.

Il tempo è insegnante, come la natura. Non vi è una linea retta, piuttosto, io vedo una curva, o un cerchio che però, a differenza del pessimismo vichiano o nietzschiano, non si chiude.

L’haiku è proprio la possibilità di mantenere aperto il cerchio e di non richiudersi in sé, è la frattura da cui passa la luce, per dirla con Leonard Cohen, è il filo d’oro che unisce le parti spezzate di preziosa ceramica – come fa il kintsugi – , che avvicina il ricordo al rito (che non è elemento relegabile esclusivamente a un fermo passato, ma materia viva di costruzione di senso): l’haiku è, dunque, una serie di possibilità che continuano a differenziarsi e a vivere. Lo spazio allarga il tempo, lo aiuta a trovare conforto.

Lo spazio aiuta il tempo a trovare pace, lo spinge a creare nuovi significati, con le bellezze del mondo e le emozioni che esse danno ai nostri occhi e al nostro cuore.

Il libro è diviso in quattro sezioni, ognuna indicata da una stagione. È per dare più evidenza all’identità storica dello scrivere haiku, che vede nella natura una componente essenziale? o cos’altro?

Il primo libro ha avuto una struttura atipica per la linearità e l’”autosufficienza” quasi ontologica degli haiku: era leggibile come un racconto vero e proprio. In effetti, è stato il viaggio, fisico e sentimentale, da me compiuto in quegli anni.

Questi anni sono stati diversi: sono stati luttuosi. Il lutto ferma tutto, ferma il respiro, anche. E non lascia quasi nulla uguale a prima. Un certo ritrovamento mi è venuto dalla musica – divinità atavicamente irrinunciabile – e dalla natura, dalla sua confortante certezza, nella regolarità dell’alternarsi delle stagioni. Ho trovato ispirazione nell’osservare le differenze in seno alle stagioni, le difficoltà della terra, nel vedere come queste siano sempre superate con una sapienza che non ha bisogno di libri, ma di tempo, muta volontà, spazio e ossigeno da (ri)trovare per vivere, semplicemente. È la scelta a volte più difficile, vivere. È la scelta più coraggiosa.

Il lockdown mi ha reso più acuta osservatrice. Nella solitudine, nel silenzio, si percepiscono meglio accadimenti e sentimenti. Le stagioni hanno rappresentato un baluardo esistenziale, ma anche una rinnovata scoperta di bellezza e fiducia, per tornare all’inizio del mio discorso, per rientrare nel cerchio ed evitare che si chiudesse…

Ecco, scrivere haiku… “Sassolini” è il tuo secondo libro che li contiene. Quale pensi sia il valore, ma anche la modalità, che rende l’haiku adatto al nostro tempo quotidiano? La sua brevità, la sua capacità di cogliere l’attimo? O altro ancora…

Non so se l’haiku sia adatto al mondo contemporaneo. La poesia, in generale, fa fatica in questo mondo di appropriazione vorace di significati così transitori da divenire volatili ed episodici.

La fortuna dell’haiku può essere senz’altro la sua brevità, in un’era in cui la soglia dell’attenzione, minacciata e bombardata ventiquattro ore su ventiquattro da media sempre più onnipresenti e disturbanti, è molto bassa.

Di certo, ciò che dell’haiku è simile in positivo a questo tempo molto articolato e componibile da mille suggestioni e contenuti, è la sua fluidità, che lo rende, variabile, adattabile, utilizzabile in diversi contesti e per diversi racconti, scritti e-o visivi. L’haiku è parola plasmabile ed è parola visiva e si fonde nell’attimo, allargandolo.

L’haiku può addirittura eternizzare l’attimo: per i suoi pochi indizi e tratti, può assurgere a un universale senza tempo. Fare queste riflessioni potrebbe servire alla contemporaneità, così ripiegata su sé stessa e così poco curiosa dell’altro da sé e di scendere dentro a confronti ardui, lenti, intimi al mondo e non solo al depotenziato, e perciò più narcisistico e disgregato, ego contemporaneo.

E poi all’interno del libro ci sono i disegni, le illustrazioni di Francesca Galliani. Quale il suo contributo, e in che modo, si legge/guarda il suo apporto al libro?

Francesca Galliani è un’artista poliedrica, raffinata, sensibilissima. Mi reputo davvero fortunata ad averla incontrata sul mio cammino esistenziale e poetico. Francesca ha dato il volto al libro, e – si sa – il volto è l’elemento più importante e caratterizzante di una persona, come lo è di un’opera: è il primo elemento che si vede, prima ancora di addentrarsi nel labirinto delle parole.

Francesca mi ha regalato i colori che usa con espressionista, meravigliosa astrattezza, colori a dare segni e significati alle stagioni, in maniera delicata ma decisa; non condizionante, ma nutriente. Non avrei potuto desiderare, né immaginare, niente di meglio per accompagnare in forma visiva i miei haiku.

L’autrice:

Valentina Mariani è nata ad Avellino. Dopo la maturità linguistica prosegue i suoi studi presso l’Università “L’Orientale” di Napoli, dove consegue la laurea in Scienze Politiche discutendo col docente di Filosofia Teoretica, professor Roberto Esposito, la tesi “Tra Etica e Politica in Kierkegaard, Nietzsche, Weber e Benjamin”.

È esperta di cooperazione internazionale e co-fondatrice dell’Associazione “Zia Lidia Social Club”, cineforum itinerante autofinanziato, finestra aperta sulla realtà culturale irpina, nazionale ed internazionale.

Attualmente vive a Bologna.

Giornalista pubblicista, collabora come redattrice con “‘Il Pickwick’ rivista di culture, critica e narrazioni”.

Ha pubblicato la raccolta di haiku “Gocce di Notte”, edita da Qudu nel 2017.

È ospite nel disco “Pasolini e la Peste” degli Autostoppisti del Magico Sentiero.

(Valentina Mariani “Sassolini Pebbles” pp. 153, 15 euro, Puntoacapo 2022)