Andiamo incontro all’estate, proponendovi un nuovo numero di Fare Voci.

Ritorniamo ad incontrare Umberto Piersanti, l’occasione è la ristampa del suo libro “I luoghi persi”, arricchito da diversi testi inediti. Una delle voci più importanti della poesia contemporanea.

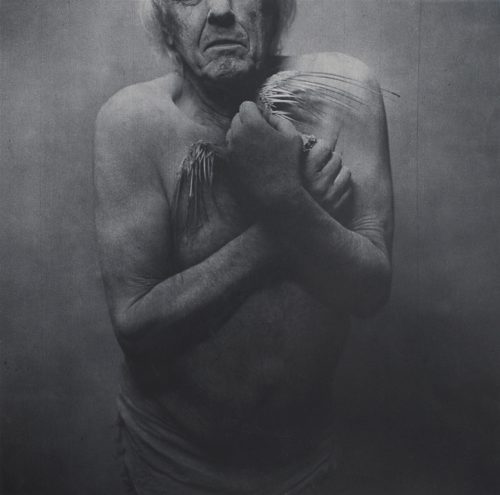

E ci addentriamo anche nell’arte di Roberto Kusterle, sue le immagini protagoniste di questo numero.

La voce d’autore è firmata da Francesco Tomada, che ritorna con le poesie di “Affrontare la gioia da soli” e con Silvia Rosa e i testi di “Tutta la terra che ci resta”.

Gli inediti sono quelli di Saragei Antonini; e l’invito è anche quello di andare a conoscere lo scrivere di Tiziana Fraterrigo. I margini di poesia ed altro sono quelli di Viviana Fiorentino e il suo “Trasferimenti”.

Con Carlo Selan andiamo a scoprire che luogo di incontro e di dialogo può essere la sua plaquette “Nove”.

Da lui lo spunto per un omaggio a Mario Benedetti.

Buona lettura.

Giovanni Fierro

(la nostra mail: farevoci@gmail.com)

Immagini ————————-

Senza titolo

Le spose del mare

di Roberto Kusterle

Voce d’autore —————————-

Escono allora le anime dai rami

Umberto Piersanti, “I luoghi persi e altre poesie inedite”

di Roberto Lamantea

Per l’epigrafe di “Myricae” e dei “Canti di Castelvecchio” Pascoli cita una parte del secondo verso dalla quarta bucolica di Virgilio: “Arbusta iuvant humilesque myricae”, “Piacciono gli arbusti e le umili tamerici”, ma Pascoli traduce myricae con “cesti” o “stipe” e taglia “Non omnes” (non a tutti).

Virgilio (“Bucoliche” e “Georgiche”), il Tasso dell’”Aminta”, Leopardi, Pascoli, il Montale dei “Limoni”, Zanzotto, Piersanti: c’è una linea nella poesia italiana che dall’antichità classica arriva fino ai nostri anni e nomina fiori, alberi, arbusti, con precisione botanica (per la lirica di lingua inglese basti pensare a Emily Dickinson). Non “le piante/ dai nomi poco usati: bossi ligustri o acanti” ma “le strade che riescono agli erbosi/ fossi” della citata lirica di Montale. Allo sguardo su colori, trasparenze e oscurità, profumi e forme spesso s’intreccia la nostalgia dell’infanzia e dei luoghi che ci hanno visti bambini o ragazzi, il profumo del tempo. Crocetti ristampa “I luoghi persi” di Umberto Piersanti (il libro che il poeta marchigiano ha pubblicato nella “bianca” Einaudi nel 1994 con testi della seconda metà degli anni Ottanta e i primi anni Novanta) con trenta pagine di versi inediti scritti nel 2021.

“I luoghi persi” è un titolo bellissimo. Sono luoghi fisici eppure lontani nella memoria, con la luce che aveva l’infanzia: ma quella luce è solo un’immagine della nostra mente; ci sembra di essere stati felici quand’eravamo bambini o alla soglia dei vent’anni, il tempo della vita era infinito.

Invece eravamo tormentati da crucci come da vespe, da tante negazioni ai nostri capricci. Oppure eravamo felici davvero nel guscio dell’infanzia, un amnio, una dolce culla.

Mentre la silloge del ‘94 è musicata su versi lunghi, gli inediti hanno metri brevi che ricordano l’ultimo libro del poeta marchigiano, “Campi d’ostinato amore”, pubblicato da La nave di Teseo nel 2020: i “luoghi persi” sono quelli amati dal poeta di Urbino, i boschi e i greppi delle Cesane, i rovi, i fossi e i torrenti dove guizzano le bisce o si celano i lupi. A essere cambiato è il nostro sguardo. Come in un testo struggente, “Scuola media”, una cena lontana con papà e mamma e le sorelle in un “Eden che solo nella memoria/ ha una dimora”. E le ragazze-ninfe e le donne di quei lontani anni richiamano una fresca curiosità erotica: “la liceale dalla gonna/ blu, la camicetta bianca”; “la supplente bionda/ con il lungo vestito/ stretto e nero,/ bella come solo al cinema/ le vedi”; “le ragazze al Pincio,/ smuovono l’aria attorno/ come fanno le canne/ al Fontanino/ quando leggero e verde/ il vento scende/ dai greppi attorno,/ e sono belle,/ belle più delle querce/ e più degli olmi”, poesia chiusa da due versi teneri e amarissimi: “siete la giovinezza/ che scorre accanto”.

La poesia di Piersanti è sinfonica, nei versi un concerto di ritmi, accenti, vocali, consonanti e colori (ce n’è uno dal sapore “dantesco”: “madre ch’eri fra tutte la più gentile”, che apre “Nel tempo che precede”). È una poesia di sinestesie e profumi. Ed è così viva che l’effetto presenza è immediato: questo perché nella scrittura di Piersanti non c’è nulla di insincero, di studiato a tavolino: è la vita che diventa parola.

L’edizione Crocetti pubblica nella prima bandella una lontana nota di Carlo Bo, lo storico rettore dell’Università di Urbino dove Piersanti ha insegnato per molti anni Sociologia della letteratura: “Umberto Piersanti canta nei Luoghi persi le sue Georgiche. Georgiche di natura familiare dove alcune figure lo costringono a una netta e decisa correzione di rotta per cui la natura viene sostituita dalla memoria e nella memoria compie una seconda operazione di metamorfosi così che gli umili oggetti della campagna assumono il rilievo e la responsabilità dei sentimenti”.

Nell’introduzione Roberto Galaverni definisce Piersanti “un poeta del luogo, un poeta della patria poetica”, quelle che Zanzotto chiamava “poetiche-lampo”. La geografia del poeta marchigiano – i boschi, i greppi, i fossi, gli alberi, i rovi, gli animali delle Cesane, prima di tutto, e le memorie famigliari – aggiunge Galaverni, “tutto è visto attraverso la percezione della fugacità e della perdita”.

Poesia “botanica”, con quella precisione dei lemmi che in Pascoli era una vera e propria estetica. “Cespi e fiori” è il titolo di una sezione dove i titoli delle liriche sono un “atlante” del paesaggio piersantiano: “Lo spino bianco”, “Il favagello”, “Il geranio dei boschi”, “La veronica azzurra”, sino a “Il gladiolo del grano”, “Il cardo rosso”, “Il ranuncolo delle canne”, “Asfodelo bianco”, “Il caglio giallo”, “La veglia d’oro”.

La lirica è un acquarello di luce, come in “Giorno d’inverno”: “nevica, ma è nevischio/ incerto che solo a tratti/ imbianca questi colli”, la tavolozza elenca il grigio azzurro, “il folto bianco”, “è d’argento l’abete”, occhi azzurri, ghiaccio.

Oltre ai fiori simbolo dell’autore urbinate: i favagelli con il loro giallo squillante e gli scotani, dalle foglie rosso brillante d’autunno e “alberi di nebbia” d’inverno. L’elenco degli alberi e dei fiori è ricchissimo – dagli asfodeli ai crochi – sino a essenze dall’eco letteraria, dalle tamerici di D’Annunzio alle ginestre di Leopardi e il prunalbo di Pascoli, mentre – come nei romanzi – nel folto dei boschi e delle notti si avverte la presenza di figure magiche delle leggende popolari e della mitologia, come lo sprovinglo e i folletti.

Oltre, naturalmente, ai luoghi, primi fra tutti Urbino e le Cesane: “ma nei miei boschi passano gli dei/ stanno dentro le fonti e nelle grotte/ s’accostano improvvisi nel cammino/ di rado sono saggi, pronti al riuso/ all’ira e all’amplesso con gli umani” o la chiesa che, come canta un verso stupendo, “ha in faccia il mare etrusco verderame” (e Zanzotto in “L’aria di Dolle” in “Conglomerati”, 2009, non definisce Rolle/Dolle “una cartolina inviata dagli dei”?).

Il “manifesto” di Piersanti sono questi quattro versi da “Elegia delle Cesane”, la lirica che chiude il libro: “era al mattino,/ al dislagare della luce/ l’infinita tenerezza delle piante/ la gioia incontenibile dei boschi”. Tutti “luoghi persi”, paesaggi e storie reali che l’infinito della nostalgia ha reso dolcissimi fantasmi.

Dal libro:

Le anime soffiano dai muri

le anime soffiano dai muri,

nel solaio

dove c’è le sorbe

e le crepe sono fitte

e scure,

l’odore delle sorbe

dentro la paglia

è d’un giallo chiaro

come quel frutto,

sale fino alle travi

e t’entra dentro,

nessun altro l’uguaglia

neppure il mosto

dentro le botti vecchie

che delle stalle

toglie il tanfo

e fa l’aria buona

ma nella casa scura

del Valubbio,

quella storta e stretta

lì, sì c’è

d’aver paura,

lì dalle crepe

esce come un vento

misto ad urla

e pianti,

in quella casa

non devi

mai entrare

tu l’hai vista

una sera

quella casa,

ma da lontano,

camminavi là sopra,

e poi sei corso via,

da quella casa

bisogna stare lontano

no, non è nebbia

ma fumo,

fumo fitto e amaro

quello che dalla casa

esce

e che t’invade,

ma se nessuno abita

lì dentro

sono le anime

che accendono il fuoco?

nella luce gloriosa

dell’aprile

sei tornato a vedere

quella casa,

verdissimo il campo

lì dinnanzi,

i peri in fiore,

le porte spalancate,

le stanze liete

e poi sul tetto

c’era una colomba

così tenera e chiara

come quella sull’Arca

dopo il diluvio,

quella che il prete

ci racconta

alla dottrina

Ottobre-novembre 2021

*

Lo spino bianco

le lunghe bacche rosse splendono

intatte quando l’odore entra,

i cieli sono i più azzurri

dell’anno, ma freddi e brevi,

porta pace lo spino

gli agnelli bianchi brucano foglie

e frutti, dormono al ceppo

ma quando viene la bruma

nera e spessa

e scolora le bacche, cascano secche

spegne malva e falasco

fa l’acqua nera

escono allora le anime dai rami

girano come fuochi quasi spenti

ma solo chi è malvagia lascia lo spino

se c’è uno che passa

quando annotta

dovrà seguirla

e perdere la strada

*

Giorno d’inverno

nevica, ma è nevischio

incerto che solo a tratti

imbianca questi colli

bassi, il mare li chiude

e orla del suo grigio azzurro,

ora sulle Cesane

corrono i caprioli

nei luminosi campi,

il lupo affonda

le sue zampe magre

dentro il folto bianco,

gli scotani stanno curvi

sotto il gran peso,

è d’argento l’abete

alto nel cielo,

l’ava dagli occhi azzurri

è alla fonte

e con la mano nuda

spezza il ghiaccio,

riempie la brocca d’acqua

la più fredda,

e lenta poi s’avvia

verso la casa

febbraio 2021

Intervista a Umberto Piersanti:

Due tuoi versi, da “La gente da cui vengo si dissolve”, dicono: “io ancora sogno il viaggio/ la fuga che riprende”. Nella tua poesia natura e memoria coincidono, nel paesaggio si riflettono i ricordi, tutto è velato da un senso di perdita, ma non ti arrendi alla nostalgia, e tutto rivive nella scrittura. È così?

La vita è una continua, inarrestabile perdita: perdita di luoghi, di persone, di vicende. La nostra vita è data dalla somma di tutto ciò che siamo stati. Io poi ho avuto la sorte di vedere immani trasformazioni.

Sono nato nel 1941, cioè prima dell’era atomica. Ho cominciato a scrivere con la penna e il pennino, la vaschetta per l’inchiostro nel banco di legno e la carta assorbente accanto. Ho vissuto una campagna dove le donne andavano a prendere l’acqua alla fonte, i buoi erano più numerosi dei trattori e preti e dottori usavano ancora i piccoli calessi trainati dai cavalli.

Soprattutto ho ascoltato i racconti fantastici del mio bisnonno Madio: racconti di anime e folletti. Il mio bisnonno incontrava talora lo sprovinglo, creatura tra il diavolo e il folletto che sotto forma di cane

nero saliva nei birocci e ne bloccava il cammino. Tutto questo mondo che la memoria trasforma quasi in sogno e certo in mito, si è completamente perduto.

Almeno nella memoria l’infanzia è un eden che certo nella sua verità quotidiana è stato inquinato da tormenti e dolori, ma è la memoria quello che conta. Tutta la poesia è fatta di memoria e dunque anche di nostalgia: quest’ultima, però non deve essere un placido rifugio ma qualcosa di vero e di nostro che ci aiuta nel difficile cammino quotidiano.

Una nostalgia non comodo rifugio, ma presenza tenace e vivificante. La voglia, il desiderio d’incontri, di esperienze, di occasioni non deve mai venire meno.

Nei tuoi libri fiori, alberi, arbusti, erbe, frutti non sono mai elencati in modo generico ma con il loro nome botanico, a cominciare dalle essenze a te più familiari: favagelli, scotani, aceri, lecci. La cultura contadina è diventata canto. Sei d’accordo?

L’amore per la natura e per gli alberi, i cespi e i fiori trascende la stessa cultura contadina. Avverto la natura come sacralità non necessariamente legata al trascendente.

Nella cultura contadina c’è una visuale pragmatica della terra che è anche fatica. In me domina una dimensione contemplativa,

laicamente contemplativa, del mondo. Maria Luisa Spaziani raccontava che un giorno, andando a spasso con Montale, aveva detto: “Guarda Eugenio, i sambuchi!”. E il poeta aveva risposto: “Perché, quelli sono sambuchi?” “Ma non hai scritto tu cortine fitte di sambuchi?” “Sì, mi piaceva il suono della parola sambuco”. Io che non sono Montale, ma certo molto meno, non potrei mai nominare un albero, un cespuglio o un fiore che non conosco.

Per me vita e scrittura sono strettamente legate. Nominare qualcosa è dargli vita. Posso dire: “questo è un fiore dai petali gialli e squillanti, dalle foglie dense e bagnate”. Se dico favagello, identifico completamente il fiore con il nome. Sono lieto di poter asserire che sono il primo poeta nella storia della letteratura italiana che non solo ha nominato il favagello, ma ne ha fatto un simbolo della prima rinascita primaverile.

Anche lo scotano credo che sia stato ignoto alla totalità o quasi dei poeti. Non li ho scelti, però, per un vezzo araldico, ma perché sono elemento costitutivo della mia vita.

Tornano spesso anche le figure delle leggende popolari, come lo sprovinglo, i folletti, o animali che hanno sembianze magiche, come il lupo…

Tornano sì gli animali delle leggende popolari. Spesso, però, si tratta di mie invenzioni che nulla c’entrano con il folklore popolare. Nella sezione “Cespi e fiori” per ognuno di loro ho inventato una piccola favola in versi, talora lieta e talora drammatica.

La mia attrazione per il magico non ha nulla a che vedere con la new age contemporanea e neppure con le tradizioni e le superstizioni popolari: il magico è vero ma non nella realtà, bensì nel nostro pensiero e nelle nostre emozioni.

Nelle tue poesie e nei tuoi romanzi le figure femminili hanno la bellezza delle ninfe, altro elemento classico: nei “Luoghi persi” compaiono una studentessa liceale, una supplente, le ragazze del Pincio, si sente un inno alla bellezza, alla “giovinezza/ che ci scorre accanto”: quanto sono importanti le figure femminili?

Io ho una percezione idealizzata del femminile, ma non di tipo platonico. Le figure femminili che s’incontrano nei miei versi sono figure potenti e sensuali, hanno un’innata superiorità nei confronti del maschile.

Non sopporto la guerra fra i sessi: vorrei sempre che il loro incontro fosse pieno di bellezza e di armonia fisica e spirituale. Le donne citate nella domanda non appartengono ai Luoghi persi veri e propri, ma alla sezione degli inediti, cioè a componimenti dei nostri anni.

Nei Luoghi persi propriamente detti c’è una pienezza erotica che non ritrovi nelle poesie contemporanee. Il poeta, inoltrato negli anni, guarda con tenerezza struggente queste figure quasi da lontano. Il desiderio è rimasto, ma dominano lo sguardo e la contemplazione.

Quali consigli daresti al lettore che vuole avvicinarsi alla poesia?

La poesia pretende un corpo a corpo con il testo e con la parola: non ci si può abbandonare ad una trama, magari la più ingarbugliata, che ti accompagni attraverso le pagine. Bisogna mettersi dalla parte dell’autore e godere suoni, vicende e immagini.

Bisogna superare ogni pigrizia, ma il piacere del testo, per dirla con Barthes, risulta molto grande. Bisogna evitare di ricercare nella poesia solo poeticismi ad effetto, ma anche rifiutare di essere il lettore ultra raffinato che si diverte solo a considerare strutture stilistiche e sperimentali.

La poesia gode di scarsa visibilità in Italia: si vede che lo sforzo e la tenacia della lettura non sono patrimonio della stragrande maggioranza dei nostri connazionali.

L’autore:

(Umberto Piersanti “I luoghi persi e altre poesie inedite” introduzione di Roberto Galaverni, pp. 144, 14 euro, Crocetti 2022)

Immagini ————————-

Volo notturno

I segni della metambiosi

di Roberto Kusterle

Tempo presente ———————————

La notte è una madre sveglia

Cinque testi inediti

di Saragei Antonini

Agrume sentimentale

un giorno segnato crudo

il vento apre le sue forbici

una vecchia rimane fino al mattino

legge il caffè con la lingua nera

appollaiata sulla sedia

dà il tempo alla volpe dell’insonnia

di sfamarsi

impaurirsi della sua bianca gentilezza

del bue lento dell’avvicinamento

e il ficcante nemmeno si sente

il cielo tirato per il collo

la mente a non è celeste.

*

I vitra nun si ponu quariari

anu ’sta stidda

l’occhi sempri apetti

muti

pisci nfunnu all’aria.

I vetri non si possono riscaldare

hanno questa stella

gli occhi sempre aperti

muti

pesci in fondo all’aria.

*

La natura ferma delle pietre

l’abitudine della sera di rincasare

il bisogno della serratura del favore della maniglia

il dispiacere della luce

di essere puntata negli occhi non suoi

il vizio delle mani a unirsi

lo stare sopra dell’acqua lo stare sotto del fuoco

tu, che hai chiuso la bocca alle porte

che se qualcuna sbatte ora

si batte il petto

e si sente il tonfo

della parola, diresti

l’appannarsi del vetro ad amore cieco.

*

a mia figlia

Sì piango,

è il mio modo di guardare fuori quando apri piano la porta per vedere se ci siamo quando cammini a luci spente e la casa ti accompagna

per quella volta che dell’albero ho sentito “io da qui non mi muovo”

quando la lumaca ci lascia casa sua e il geco ha deciso di abitare con noi

sì piango,

quando metti la testa tra le piante e vedo la mia tra le gambe

per la penombra che dici essere l’ombra quando è in pena

per quelle volte che ti si appanna la vista e per te è una nave che sta arrivando piango perché stupro è una parola troppo breve e il nero sfila morto

per i libri chiusi insieme e per le zampe giunte del cane

per la grazia che dici essere i dubbi di dio

per l’amore della poltrona per il letto

piango per l’altalena dei giorni e i capelli sciolti della notte

perché la mente non trova il suo fermaglio e tu porti sempre un elastico al polso perché sorrido e una madre non ha più i denti

per quello che c’è dentro l’osso perché non si muore più di vecchiaia

per quelle volte che parlo sola e non mi sento di più

per il perdono che non viene

per aver attraversato la strada senza guardare

tagliato la strada alla strada.

*

A notti è ’na matri arrusbigghiata

fa i cosi alleggiu

ti ’ncapizza l’occhi.

La notte è una madre sveglia

fa le cose lentamente

ti rimbocca gli occhi.

L’autrice:

Saragei Antonini è nata a Catania nel 1973, dove vive, da padre nato al confine tra le Marche e l’Emilia-Romagna e madre catanese.

Ha cominciato a scrivere intorno al 1991 e ha pubblicato le raccolte di poesie “Il cerino soggetto” (2000, La Vita Felice), “L’inverno apre un ombrello in casa” (2004, Prova d’Autore); “Sotto i capelli una nave” (2010, Forme Libere), “Egregio signor Tanto” (2013, CFR), “La passione secondo” (2017, Forme Libere) e “A virìna” (Edizioni Salarchi Immagini 2019) .

Ho ricevuto premi per l’edito e l’inedito, in italiano e in dialetto.

Alcuni suoi testi sono presenti in antologie e riviste in Italia e all’estero.

Immagini ————————-

Pseudocervo

Zoóxylos

di Roberto Kusterle

Voce d’autore —————————-

Però da qualcuno devo avere imparato

Francesco Tomada, “Affrontare la gioia da soli”

di Giovanni Fierro

È un bene che ci sia un nuovo libro di Francesco Tomada. Perché nel suo “Affrontare la gioia da soli” in ogni pagina c’è l’accadere della poesia, c’è l’accadere della vita. E il suo scrivere è un confronto necessario nel panorama poetico contemporaneo.

La sua è una scrittura che si riconosce subito, una voce d’autore inconfondibile.

Che in questo suo nuovo lavoro porta l’attenzione ad una umanità che vive di luoghi, presenze e assenze. Nel suo nuovo scrivere trovano più spazio ed attenzione persone e situazioni che abitano ai margini, che non stanno nel gorgo dell’omologazione, ma che della vita spesso non hanno avuto un regalo a cui volere bene. Come a Tarcisio, “alla Viscosa per più di trent’anni/ poi appena arrivato alla pensione/ un tumore alle ossa”.

Ma ancora di più, l’invito di Francesco Tomada è quello ad avere la forza di completare il mondo, di esserne parte e appartenenza, visione e tempo comune, dove “per tutte queste lampade appese alle colonne/ con la plastica a forma di conchiglia/ tocca noi di immaginarci un mare”.

Sì, Tomada invita a riconoscere il nostro tempo presente, dove “si può morire per un milione di cose/ però per vivere non seve niente”.

E tutto il suo scrivere, già dal suo primo libro, ha a che fare con il pudore di scegliere le parole, di dare fiducia solo a quelle necessarie. Quelle che conoscono il patto di autenticità che si firma tra l’autore e il suo proprio dire.

L’intimità è una dimensione fondamentale della poesia di Tomada, è l’essere a cui dare forma, lo spunto che alimenta l’innesco di ogni possibile verità. Certo, non è facile, perché c’è bisogno di chiamare (e scrivere) le cose con il proprio nome, non c’è una scorciatoia, non c’è una via di fuga.

E allora succede che padre e madre sono il dialogo continuo e impegnativo: “Ho fatto da padre a mio padre/ forse ci siamo invertiti di posto/ per capire se almeno così/ poteva funzionare” e “Siamo rimasti fissi a scrutarci negli occhi e anch’io ho conosciuto il terrore di chi vede le cose accadergli e non le capisce”.

Questo è il sangue che scorre nelle vene, il battito cardiaco che si eredita, la provenienza in cui riconoscersi.

Ma l’intimità è anche un legame – la propria donna, i figli – che si scopre e si inventa, giorno dopo giorno, il continuo luogo “da dove ripartire/ guardarci l’uno con l’altro come se/ non esistessimo ancora”. Forse può bastare, anche per dire con sicurezza che si è composti del “dieci per cento di amore che poi ha le stesse radici della disperazione ma preferisco dire amore”.

In “Affrontare la gioia da soli” Francesco Tomada affida la sua poesia a questo stare nel mondo, dove il reale è ciò che ognuno di noi ha il coraggio di vivere.

Dal libro:

VIII.

Chiedersi perché

le farfalle non vanno mai diritte

ma seguono tracce spezzate

frastagliate

senza senso

rispondersi da soli:

se oggi mi scoprissi capace di volare

io mi riempirei di spazio e aria

se la vita durasse soltanto tre giorni

non butterei il mio tempo

per decidere una rotta

se proprio si deve morire così in fretta

che sia per troppa gioia

che sia per troppo tempo

*

Ho fatto da padre a mio padre

forse ci siamo invertiti di posto

per capire se almeno così

poteva funzionare

io lo ho tenuto fermo di forza nel letto

quando cercava di alzarsi ma non ci riusciva

lui ha provato a colpirmi

mi sono lasciato insultare e

l’ho pulito quando ormai da pulire

restava soltanto la pelle attaccata alle ossa

e poi un giorno mi ha detto

io per te non avrei mai fatto questo

non so davvero non so

però da qualcuno devo avere imparato

*

V. Mendel

C’è questa foto in bianco e nero

in cui Riccardo è identico

a suo nonno

dicono che certi caratteri

saltino una generazione

per poi ripresentarsi uguali

penso alla mia rabbia

che non ha motivo né cura

almeno

i miei figli sono salvi

*

III. Elettropneus

Le prime auto che guidavo

si guastavano spesso forse perché

erano molto più vecchie di me

oggi basta un sondino elettronico

per capire cosa non va

allora invece Nino Schirillo

si curvava dentro al cofano

e faceva le prove, tentava

io intanto in officina guardavo i calendari

con le ragazze seminude dai seni perfetti

saranno di Roma o di Milano

di qualche grande città, mi dicevo

adesso parto e vengo a cercarvi

a vedervi dal vero

ma avevo sempre la macchina rotta

Intervista a Francesco Tomada:

Non sei un autore da un libro all’anno, fortunatamente mi viene da dire. I tuoi libri hanno sempre una distanza di alcuni anni tra ognuno di loro. E allora ti chiedo cosa ha fatto nascere questo tuo nuovo lavoro, quale il ‘dire’ che volevi portare sulle pagine di “Affrontare la gioia da soli”?

Come sempre accade, il senso di un libro mi pare di scorgerlo a posteriori seguendo il percorso fatto, per scoprire che ecco, era così, era questo che cercavo di dire.

“Affrontare la gioia da soli” mi sembra un libro che racconta del desiderio e forse anche del diritto alla serenità. Dopo anni faticosi e in alcuni passaggi anche dolorosi, mi sono scoperto decisamente incapace di fermarmi, incupito e ombroso.

Allora, sapendo bene che non cambierò il mio carattere a questa età, adesso che gli impegni – soprattutto familiari – sembrano poter concedere una tregua, questo libro racconta la necessità di rallentare, di dare valore ai momenti che si vivono, e in diversi casi anche quella di non prendersi troppo sul serio, che è uno dei miei peggiori difetti.

E in questo tuo nuovo lavoro, il territorio che vivi e Gorizia in particolare hanno trovato più spazio. Cosa significa per te averne scritto?

Più che Gorizia in sé, mi pare che in questo lavoro trovino più spazio le persone e le storie degli altri. Sono piuttosto stanco di scrivere di Gorizia come terra di confine, a parlarne ancora mi sembra una sorta di auto-ghettizzazione che forse può caratterizzare e incuriosire chi è di fuori, ma che finirebbe con il limitarci. Invece mi sforzo di scrivere degli altri, di spostare il mio punto d vista che troppo spesso è concentrato sull’io. So che non potrò farne a meno, nel senso che il mio autobiografismo è anche sinonimo di sincerità, se chiedo di essere letto o ascoltato devo metterci la faccia per primo.

Però vorrei riuscire anche a cambiare la prospettiva, riuscire a dare voce a chi non ne ha, o non ne ha abbastanza. Vorrei che nella scrittura, come nella vita, ci si sforzasse di più di immedesimarsi in chi abbiamo vicino.

Uno dei tuoi libri precedenti aveva come titolo “A ogni cosa il suo nome”. In questo, hai dato nome e cognome a diverse persone, che sono diventate protagoniste del tuo raccontare. Cosa ha significato questo per te?

In parte credo di averti già risposto in precedenza. Però aggiungo una cosa: dare il nome è anche dare un’identità, un contorno, a volte una dignità, allo stesso modo in cui una lingua è anche una cultura.

Infatti spesso il primo passo per annullare rispettivamente un popolo o una persona consiste nella privazione della lingua e del nome; allora restituirlo è un tentativo, a volte tardivo, di restituire un valore che è stato negato.

E poi penso che, più in generale, dovremmo ponderare di più le parole, sceglierle con cura e avere il coraggio di usarle, dire pane al pane e vino al vino, soprattutto nel campo delicatissimo dei rapporti umani. Anche quelli sono nomi che mi piacerebbe imparare a usare al posto e al momento giusto.

Tutto il libro vive di una intimità necessaria, il che è di sicuro un qualcosa di delicato e anche di ‘pericoloso’. Come l’hai affrontata? E come pensi che la si possa far vivere sulla pagina, nel suo modo migliore?

La affronto semplicemente come la vivo: scrivere della mia intimità a volte mi aiuta ad affrontarla, a volte mi spaventa – forse in questo libro meno che in altri -, a volte è che io sono questo e quindi mi sembra normale, non è certo il frutto di un piano.

Io lo affronto con una certa naturalezza, mi pare; è vero però che spesso quello che scrivo chiama in causa, in modo diretto ed estremamente personale, anche le persone a cui voglio bene.

Per quello loro hanno, credo giustamente, il diritto di censura: posso decidere quello che espongo di me, ma non posso farlo per gli altri.

Perché poi parli anche del ‘sangue’ da cui provieni, tua madre e tuo padre. Che appartenenza è, in primis da vivere, e poi da dare voce, in forma di poesia? E lo scriverne in che modo aiuta, se lo può fare…

Essere diventato genitore io stesso, e avere visto mio padre e mia madre invecchiare e poi morire, mi ha messo di fronte a esperienze e momenti che non avrei mai immaginato di attraversare.

Con mia madre i rapporti non erano semplici – il nostro universo era fatto soprattutto di silenzi – ma ci volevamo bene, e quando se ne è andata è accaduto in un modo doloroso ma non troppo devastante, soprattutto per lei.

Con mio padre, invece, è stato l’esatto opposto: per tutta la vita ci siamo detestati, e quando infine eravamo arrivati a un equilibrio basato sull’indifferenza sono dovuto tornare da lui a causa della sua progressiva demenza, che – quella sì, purtroppo – è stata una sofferenza lunga e durissima.

Riuscire non dico a perdonarlo, perché non lo ho mai fatto, ma almeno a mettere da parte l’acredine coltivata in decenni è qualcosa che in fondo mi ha fatto stare meglio, dal momento che per lunghissimo tempo ho trovato la mia identità nell’essere diverso da lui. Scoprire di non averne più bisogno, perché anche lui ha fatto lo stesso, è servito a entrambi.

Lo scriverne? Lo scriverne non è terapeutico, non salva e non sempre aiuta, ma a volte può essere anche un mezzo per mettere in chiaro le cose, una torcia nel buio che abbiamo dentro.

La tua poesia tende all’essenziale, a ciò che è necessario. Mentre la nostra società si muove all’opposto. Come ti trovi all’interno di questa possibile tensione, di questo possibile attrito?

Come persona è chiaro che ne soffro; inoltre io sono per carattere piuttosto riservato e oserei dire lento, fatico a stare dietro a troppi stimoli insieme.

Nel mondo degli affetti ancora peggio: non riesco a voler bene a molte persone, la mia non è cattiveria ma l’esatto opposto, se devo dare la giusta attenzione a chi la merita ho bisogno di osservare, capire, frequentare

Mi pare che la bulimia compulsiva a cui siamo sottoposti abbia lo scopo piuttosto evidente di parificare tutti i valori, che significa automaticamente annullarli. Allora credo che ci sia ancora più necessità di poesia, proprio perché la poesia ha tempi differenti, ha bisogno di un ritmo che è quello dell’uomo, di uno spazio che è quello dell’anima.

In questo senso, proprio perché la nostra società si muove in senso opposto e ancora di più perché sembra che quella linea di tendenza stia prevalendo, trovo ancora più importante che chi la pensa in modo differente porti avanti la propria visione, esattamente come vedere la Lega al 35% mi faceva credere ancora di più nella necessità di combattere quel sistema di valori e quella prospettiva.

Perché, più che immaginare un mondo, penso che il tuo fare poesia sia un invito a riconoscerlo, accettarlo in qualche modo… per quello che è…

Sicuramente sì. La poesia non sta nella scrittura; la scrittura è solamente un mezzo che permette di raccontare la commozione del mondo, che a volte è stupore meraviglioso e altre smarrimento e vuoto. Ma la poesia è già lì, la scrittura è il tentativo di trovare le parole esatte, tutto qui. Non è arte, non è prova di abilità, mi sembra piuttosto un lavoro di affettuoso artigianato.

Il libro è dedicato a Fabrizio Bianchi a e Christian Tito. Cosa rappresentano per te?

Due amici carissimi che non ci sono più.

Christian era un bravissimo poeta e una persona espansiva, cordiale, curiosa; è morto prematuramente lasciando un vuoto enorme, nella sua famiglia prima di tutto ma anche in tutti noi che lo abbiamo conosciuto. Fra l’altro permettimi di dire che con la redazioni di Perigeion, il blog di cui faccio parte, abbiamo appena curato “C’è un fuoco da portare”, una retrospettiva sulla sua poesia edita da Pietre Vive, che contiene anche numerose poesie dall’ultima raccolta rimasta inedita.

Fabrizio Bianchi, che anche tu hai avuto modo di conoscere, era una persona buona, un signore, e l’editore che più di tutti ha creduto in me.

Si è sempre offerto di fare tutto ciò che poteva senza pretendere nulla in cambio, senza chiedere esclusive o altro, solamente per il suo credere nella scrittura. Con lui ho pubblicato due libri senza mai firmare un contratto, non ce n’era bisogno.

Recentemente, assieme ad Anton Špacapan Vončina, hai pubblicato il romanzo “Il figlio della lupa”. Quali sono per te le differenze, ma anche le vicinanze, fra poesia e narrativa?

Credo che le differenze siano di più. La scrittura in prosa, quella di un romanzo in particolare, richiede una disciplina notevole, quasi una dedizione per immergersi all’interno di una storia che ha tanti fili da tenere collegati fra loro, e soprattutto serve che l’autore “diventi” ciascuno dei propri personaggi, pensi con la sua testa, parli con la sua voce, per poter diventare credibile.

Vista la complessità della trama, c’è poi una costruzione logico-narrativa che la poesia, almeno per come la vivo io, non ha e non deve avere, perché finirebbe con il venirne soffocata.

“Il figlio della lupa”, che senza Anton non sarei mai stato in grado di affrontare, è inoltre una storia fortemente connotata in senso politico, cosa che mi piacerebbe riuscire a fare anche in poesia ma che non mi riesce quasi mai, perché mi pare di diventare fin troppo didascalico.

La similitudine è forse di approccio, collegata in qualche modo a ciò che dicevo prima: mi ha affascinato la ricerca di un linguaggio che – sia pure in forma decisamente differente – sia adatto a ciò che deve raccontare e non sia esso stesso racconto. Anche in prosa il rischio esiste, anzi è forse maggiore perché tempi e spazi sono molto più dilatati e ricchi, così essermi trovato a dover maneggiare la stessa lingua con problematiche diverse spero mi abbia aiutato a cercare una maggior consapevolezza nella scrittura.

L’autore:

Francesco Tomada è nato nel 1966 e vive a Gorizia. Ha pubblicato le raccolte “L’infanzia vista da qui” (Sottomondo, 2005), “A ogni cosa il suo nome” (Le Voci della Luna, 2008), “Portarsi avanti con gli addii” (Raffaelli, 2014), “Non si può imporre il colore ad una rosa” (Carteggi Letterari, 2016), “Affrontare la gioia da soli” (Pordenonnelegge/Samuele, 2021).

Per la collana “Autoriale” (Dot.Com Press) è stata edita nel 2016 una sua antologia ragionata.

Ha curato un volume sulla produzione letteraria della Provincia di Gorizia dal 1861 ad oggi; è coinvolto in diverse iniziative di divulgazione della cultura ed è redattore del sito web “Perigeion” e della rivista “Smerilliana”.

I suoi testi sono stati tradotti in una quindicina di lingue straniere. Una selezione dal titolo “Questo è il mio tempo” è stata edita dalla casa editrice Scalino di Sofia.

Nel 2022 è stato pubblicato “Il figlio della lupa” (Bottega Errante Edizioni), un romanzo scritto a quattro mani assieme a Anton Špacapan Vončina.

(Francesco Tomada “Affrontare la gioia da soli” pp. 69, 13 euro, Pordenonelegge-Samuele editore 2021)

Immagini ————————-

Le ali dei sogni

Anakronos

di Roberto Kusterle

Voce d’autore —————————

Nonostante il distacco tra cornea e presente

Silvia Rosa, “Tutta la terra che ci resta”

di Giovanni Fierro

Forse è stato fatto un passo in più, di certo nella direzione più pericolosa. Ma è stato un passo inevitabile, a quanto sembra; capace di una precisione che ha l’esattezza del destino, ma il dubbio continuo del fallimento.

È questo il presente in cui ognuno di noi è immerso, un tempo dispari in cui l’unico Noi che si può narrare è quello contenuto nel nuovo libro di Silvia Rosa, a titolo “Tutta la terra che ci resta”.

Perché in queste sue pagine è la poesia ad aprire gli occhi alla scrittura, strumento necessario per esplorare e capire, per osare un pensiero critico e lucido dentro il quale la nostra realtà può svelarsi.

Nello scrivere di Silvia Rosa ogni cosa perde il superfluo e raggiunge il suo senso; si fa significato ed esperienza.

Anche se il presente è il momento dove “manca profondità a questo andare,/ uno sguardo d’insieme, il talento/ di sopravvivere alle lesioni del buio”. Tante le cose che si sono perdute, come sono tante le persone che non sono più rimaste, quando riconosci che “è questa la dolenza che lasciano in sorte/ quelli che se ne vanno, di spalle”.

La tecnologia è ormai un qualcosa di incistato nell’esperienza umana, è una forza che sta prendendo il sopravvento, una presenza sempre più fuori controllo, visto che siamo oramai pronti per un tempo di subita sicurezza, dove “chiederemo a un algoritmo la ragione/ d’essere in avaria ostinata, così fragili,/ e tutte le istruzioni per sfuggire al caso”.

Tutto questo coinvolge ogni persona, creando un Noi che vive un senso di smarrimento ampio e profondo, come i paesaggi del contemporaneo che Silvia Rosa descrive e fa vivere.

Ed è un qualcosa destinato al perdere, perché “non conosceremo più l’attrito degli equinozi,/ l’usura dei giorni che ci guasta le fondamenta”, ogni cosa che non tornerà, sapendo bene che “morire è questo perdere peso in loop“.

Il nostro tempo quotidiano ha radice e nervo in una società che propone modelli che devono essere vincenti, insuperabili, impossibili: sì, “la perfezione è un idolo artico che ci rincuora,/ e sia così, che l’alta risoluzione ci abbia in gloria/ per sempre”. Sarà l’alta tecnologia a perdonarci ogni peccato.

“Tutta la terra che ci resta” è una continua accensione di immagini, un vorticare sensoriale dello sguardo che non si stanca mai, anzi. Sono le accelerazioni dell’accadere visivo che portano agli occhi ogni minima cifra esistenziale del nostro oggi.

Certo, qualcosa deve essere costruito e difeso, che sia una speranza o una follia, per avere il tempo di riconoscere che “domani le voci si stendono ad asciugare tutti gli incubi”.

Di certo “la via palliativa è all’imbocco degli alibi: convincersi di sostare dalla parte del meglio, non oltrepassare il diniego” è ciò che abita ormai l’inconscio più profondo, allevato in spazi sempre più codificati.

Proprio adesso che il Noi in cui viviamo sa per certo che la domanda più pericolosa è sempre quella senza punto di domanda: “dove sono le serie numeriche/ che ci ricompongono, lo start che ci regola in vita”.

Dal libro:

Un asteroide tonalità quarzo fumé

offusca certe mattine maculate di pioggia.

Con l’obbedienza monodirezionale del caso

Costeggiamo cordoni infiniti di tralicci,

infiorescenze che ci accompagnano

su paesaggi aumentati: da Google Maps

al monitor degli occhi. La città si dilegua.

Brulicano sottotraccia surrogati di caffeina,

alimentando la combustione del sistema nervoso.

Per un’illusione percettiva che confonde

l’inizio e la fine nella stessa svista, la vacuità

si insedia nei polmoni e insuffliamo il lutto

delle cose, il loro ostinato scomparire all’orizzonte.

Sfrecciamo lungo tangenziali di anni, con la postura

ridotta a un segmento. Ma dove conducono le deviazioni

improvvise? Quale meta irrisolta ci attende oltre

il moto circolare e l’inesorabilità del presente?

*

È stato come disintegrare l’affabulazione:

tutto è iniziato con un attacco di clacson

prima di svoltare capitolo, poi le sirene

sono implose nelle zone di comfort

accanto alle virgole, sul viale puntellato

di descrizioni alberate. Infine è giunto il silenzio

a deviare la chiusa, dopo l’ultimo incrocio,

e dal margine oltre il rigo continuo di senso

è balzata fuori ogni parola, senza più

segnaletica di sicurezza o contenimento

allora, con uno scarto caustico lungo un miglio

di frase, a destra, sono schizzare fuori scaglie,

schegge, lamelle, persino squame sedimentate

nella grafite con cui la storia era scritta, finché

non è stato più chiaro qual era il presupposto,

l’origine, l’avvio fonetico del termine esistere

*

Non eravamo pronti al dinamismo borderline

delle stagioni, a curvare gli sguardi

in una torsione, avvitandoli, fino a divaricare

il cristallino in congetture di salvazione.

Uno switch ha diretto le nostre giornate

in agglomerati di lontananze, un inverno

genuflesso alle abitudini e poi la collisione,

il cielo bisestile, il triangolo equilatero

della paura, ogni passaggio interrotto.

È stato l’avamposto delle gemme, in meno

di un nanosecondo, di taglio, a suggerire che

nonostante il distacco tra cornea e presente,

eravamo arrivati a una piazzola di sosta,

10/10 e 59 diottrie dopo, presi a guardare

di nuovo all’intorno le foglie emergenti,

tra un’antenna di fiori e una biocella

di compostaggio, il riavvio del sistema

trasmutato casualmente in una rinascita

Intervista a Silvia Rosa:

Quanto la dimensione del paesaggio è importante nel raccontare di “Tutta la terra che ci resta”?

Direi che è di importanza cruciale: il paesaggio è un altro protagonista del libro, insieme al “Noi” che anima i testi, non è solo uno sfondo contro cui si stagliano le vicende narrate. I toni con cui prende forma sono molto cupi, si intravvedono scorci di città deserte, metropoli che paiono abbandonate a sé stesse dopo una qualche catastrofe, incombenti fenomeni atmosferici che tingono il cielo di inquietudine e gli unici colori presenti sono quelli della gamma di grigi, di bianchi e di neri in tutte le loro variazioni.

Direi che l’atmosfera generale prende spunto dall’immaginario cyberpunk, è decadente, e gli elementi naturali che compaiono sono spesso minacciosi, enigmatici, oppure suscitano una certa nostalgia nel loro apparire sfioriti e fragili, contaminati da una pervicace tecnologia e dalla presenza ingombrante dell’uomo, delle sue produzioni e dei suoi scarti.

“Tutta la terra che ci resta” racconta di un distopico presente, in cui si riduce ogni giorno di più lo spazio naturale che ogni essere vivente ha a disposizione, e quindi il paesaggio si delinea da un lato come monito che sottolinea quanto sta scomparendo irrimediabilmente e dall’altro come minaccia, lasciando immaginare quello che potrebbe succedere quando davvero resterà ben poco di questa terra da abitare.

Queste poesie, soprattutto nella prima parte del libro, vanno incontro ad una forma espressiva che ha il passo della narrazione. A cosa è dovuto questo?

Le sezioni che compongono il libro sono sei, e si snodano come una sorta di racconto che si fa via via più intenso, a partire proprio dalla prima parte, gravida di presagi che si manifesteranno in pieno solo nel finale.

In effetti volevo raccontare una storia, forse per questo motivo le poesie hanno qualcosa in sé che ricorda la forma narrativa: si addentrano gradualmente nel discorso, nel paesaggio tratteggiato, e si concludono spesso con una serie di domande, come se il “Noi” collettivo che si muove tra i versi dialogasse con sé stesso e coinvolgesse in questo esercizio costante del dubbio anche chi legge, sebbene in maniera indiretta. In generale i testi sono di media lunghezza, e possono essere considerati dei fotogrammi all’interno della più ampia narrazione, dunque sono a loro volta piccole storie concluse in sé, frammenti di una vicenda da espungere e osservare, all’occorrenza, come si fa con le fotografie di un album tematico.

Il testo di pagina 43 penso possa raccogliere il senso profondo di “Tutta la terra che ci resta”, ovvero un senso di smarrimento, una necessità di trovare dei riferimenti a cui appartenere, un esistere a cui dare significato. Può essere così?

“[…] Per un’illusione percettiva che confonde/ l’inizio e la fine nella stessa svista, la vacuità/ si insedia nei polmoni e insuffliamo il lutto/ delle cose, il loro ostinato scomparire all’orizzonte./ Sfrecciamo lungo tangenziali di anni, con la postura/ ridotta a un segmento. Ma dove conducono le deviazioni/ improvvise? Quale meta irrisolta ci attende oltre/ il moto circolare e l’inesorabilità del presente?”

Di questo testo ho riportato qui i versi che forse incarnano meglio il senso di smarrimento a cui tutto il libro richiama: sì, è uno degli argomenti centrali della raccolta, che si declina tra l’altro nella necessità di risignificare il mondo, di attribuire nuove accezioni alla realtà, di progettare un futuro che oggi appare dai lineamenti molto sfocati.

C’è anche però un richiamo alla finitudine di tutto quanto ci circonda e del nostro essere umani, che è una delle ragioni per cui sentiamo l’esigenza di dare un senso alle nostre esistenze passeggere.

Credo che non riuscire più ad accettare la morte, e il conseguente tentativo di ometterla dal nostro orizzonte, di nasconderla alla vista, di rimuoverla nella sua essenza di ineluttabile destino, questa ricerca costante anche attraverso le nuove tecnologie di una sua posticipazione, di una sua sospensione che spinga sempre un poco più in là i confini del nostro stare al mondo, contribuisca a con-fondere “l’inizio e la fine”, ad appiattire lungo l’asse temporale di un eterno presente la nostra storia, che sebbene proceda in una spirale di fasi via via più complesse è comunque proiettata verso una conclusione.

Che cosa c’è oltre questo tempo privato della sua tridimensionalità?

Il gesto del guardare penso sia lo strumento principale con il quale le parole hanno trovato la pagina di questo nuovo libro. La vista come atto principale (e mi viene in mente William Burroughs, quando diceva che ogni parola è un’immagine). Quanto, e come, lo sguardo mette radici in questo tuo nuovo scrivere?

Per me lo sguardo è sempre stato centrale, e la mia scrittura fin dagli esordi si è coagulata intorno a immagini vivide, tratteggiate con metafore che ho coltivato come i semi più fertili della mia poetica. In questo libro, però, la vista è messa al centro anche in un altro senso.

Nella prima e nell’ultima poesia, volutamente poste a margine del racconto, fuori dalle sezioni che lo compongono, è chiamato direttamente in causa chi legge, attraverso l’imperativo “guarda”: è un invito diretto a orientare lo sguardo sulla scena che ho tentato di descrivere nel modo più oggettivo possibile, come si trattasse di un fotogramma di un film o di un’istantanea, utilizzando un linguaggio preciso, specialistico, asettico.

Il mio intento è stato quello di consegnare questo materiale visivo alle lettrici e ai lettori perché potessero progressivamente rispecchiarsi in quel “Noi” che popola lo scenario evocato e all’improvviso sentirsene parte, ritrovarsi protagonisti dell’universo dalle sfumature grigie e dalle atmosfere apparentemente surreali che prende forma nei versi, chiedendosi se si sentono a proprio agio oppure no.

Uno dei fulcri tematici di questo libro è l’impatto della rivoluzione digitale sulle nostre vite: il discorso è incentrato su un cambiamento di prospettiva, che vede l’essere umano andare in direzione di una trasformazione radicale, così come ipotizzato dalla teoria del transumanesimo.

Questo stravolgimento è raccontato anche attraverso i numerosi riferimenti alle patologie della vista e alla scienza ottica, che ho disseminato tra i testi, un fil rouge che attraversa tutta la raccolta, come focus della trama.

“Tutta la terra che ci resta” penso sia anche un laboratorio, fertile e ben definito, con il quale usare parole ‘inusuali’ per dare sensazioni ‘altre’, nel raccontare il nostro presente. Mi sembra sia un lavoro importante di ricerca stilistica, che non vuole accontentarsi dei soliti e confortanti canoni espressivi…. Ti ci ritrovi in questo?

Di certo è stato un laboratorio per la mia scrittura, perché mi ha posto davanti a una sfida non semplice: raggiungere un certo livello di esattezza e di precisione nell’utilizzo di terminologie a me poco familiari.

Le scelte lessicali hanno richiesto infatti minuziose ricerche, perché mi sono confrontata con alcune microlingue settoriali, in particolare quelle relative all’ottica, all’oculistica, all’informatica, per meglio aderire alla realtà che volevo descrivere.

È stata dunque una necessità ricorrere a un linguaggio ibrido, in cui le scienze esatte fanno capolino accanto a un linguaggio più consueto e poetico, non è che volessi emanciparmi dal canone espressivo corrente per uno sfoggio sterile di complessità.

Ho tentato in tutti i modi di definire nella maniera più corretta la scena che volevo raccontare, e per questo a volte ho persino chiamato in causa oggetti svelandone la composizione chimica, volevo che diventassero reali, affinché ogni verso acquisisse quella materica consistenza che rende nitida l’immagine, presente, vera.

L’impressione è che in questo tuo dire affiori la netta sensazione che ognuno di noi è ormai già tecnologia, perché tecnologico è il rapporto con il mondo, con gli altri, con il quotidiano. Non si può più tornare indietro? E in che modo questo influisce sul lato umano dell’esistenza?

Non credo che si possa tornare indietro. Mi sono spesso chiesta, non senza provare inquietudine, che cosa ne sarà del mondo, così come abbiamo imparato a conoscerlo noi che lo abbiamo abitato nel Novecento, quando l’avvento delle nuove tecnologie avrà stravolto e trasformato ogni ambito delle nostre attività, e soprattutto che cosa ne sarà di noi, dei nostri corpi, che da un lato diventano via via più marginali, in un contesto virtuale in cui tutto si gioca fuori dalla presenza fisica, dall’altro assumono contorni inconsueti se si pensa alle possibilità di ibridazione che si prospettano già oggi.

Forse la nostra generazione non riuscirà a vedere il cambiamento nella sua compiutezza, perché siamo destinati ad abitare la cerniera del tempo che unisce due paradigmi epocali, e molto probabilmente non avremo risposte alla domanda su come l’umanità andrà evolvendosi, in quale direzione dal punto di vista etico, ma credo che in parte questo ci riguardi da vicino e che ne siamo responsabili.

Quando osservo come si sta modificando la società coeva provo molta ansia e mi pongo numerosi interrogativi. Gli esperti parlano di novità che possono migliorare la nostra esistenza, ma l’incognita è se davvero l’essere umano userà queste tecnologie emergenti ad esempio per salvare la terra dai disastri a cui sta andando incontro a causa del cambiamento climatico o per liberarsi da un certo modo di concepire il lavoro, redistribuendo le ricchezze tra tutta la popolazione, e non piuttosto per arrecare danni irreversibili al pianeta e inasprire le diseguaglianze e le prevaricazioni, solo per citare due delle questioni più salienti al centro del dibattito attuale.

In “Tutta la terra che ci resta” non ho nascosto i miei timori di persona comune, che non ha conoscenze specialistiche in merito, e che si trova a fronteggiare nel quotidiano la pervasività di questo recente modo di vivere, guardando a quanto è andato e andrà perduto (sempre più velocemente) e interrogandosi sull’esito finale di questa trasformazione, ma ho sospeso ogni giudizio e ho lasciato a chi legge la possibilità di cercare una risposta in autonomia, anche perché io non ne ho una.

Con la sezione “Dove finisce la terra” si vive ancor di più l’intensità di una scrittura dove le frasi sono accelerazioni di immagini destinate a non finire mai (penso al bellissimo testo di pagina 62). La scrittura si fa accensione continua, innesco di sensazioni e sorprese. Da dove nasce questo accadere poetico, ma mi viene anche da dire, di segno su carta sensibile di contrasti e profonde vicinanze?

Quella sezione, che è l’ultima, è stata ispirata in particolare da alcune suggestioni: prima di tutto una serie fotografica dell’amico fotografo Fabio Trisorio, scattata con l’iPhone in diversi anni di viaggi in giro per l’Italia, che ha segnato il mio immaginario e ha ispirato molti altri testi del libro, con le sue atmosfere fosche, le città spopolate, le rare presenze umane colte di spalle, rapite in fasci di luce, in movimento, sul punto di svanire, l’infinita variazione di tonalità del grigio, del bianco, del nero, l’ambiguità delle prospettive.

Ci sono state poi alcune letture a cui sono debitrice, soprattutto due libri che mi hanno accompagnata durante la stesura di alcune poesie di questa parte della raccolta: “Io mangio le stelle” di Rebecca Elson, e “Partenze e promesse. Presagi” di Alfredo Rienzi.

Capita con certi libri di spessore che si acceda a visioni originali, e a un inedito sentire, che la percezione si ampli e partorisca parole nuove di zecca. Mi è capitato ciò anche confrontandomi con pubblicazioni molti distanti dalla mia formazione umanistica, che mi sono tornate utili mentre scrivevo, ad esempio saggi sulla figura del cyborg, sul transumanesimo e racconti cyberpunk e di fantascienza.

In tutto ciò anche leggere Jung e Jodorowsky ha stimolato molto la mia fantasia e la mia creatività. Questo breve resoconto degli stimoli che hanno contributo alla fase ideativa di “Dove finisce la terra” (ma in generale del libro intero) mi fa riflettere sul fatto che forse per innescare sensazioni occorre prima averle esperite, la scrittura alla fine è il tentativo di rappresentare sulla carta un mondo di esperienze, emozioni, sentimenti, immagini di fantasia, conoscenze, e di farlo in maniera tale che tutto quanto prenda consistenza e risulti autentico, credibile, anche senza avere necessariamente un imprinting autobiografico.

Che poi, alla fine, forse “Tutta la terra che ci resta” parla di ciò che rimane di noi, di ognuno. Di un tempo che si fa sempre più fragile e meno duraturo…

Io mi auguro davvero che ogni lettrice e ogni lettore senta che questo libro parla anche di sé, del tempo che tutte e tutti condividiamo da angolazioni differenti, nel quale come esseri umani siamo chiamati a prendere decisioni importanti, che segneranno il nostro futuro e quello dei nostri discendenti, nel bene e nel male, e di tutti gli altri esseri viventi che popolano il pianeta di cui siamo ospiti.

In una poesia dell’ultima sezione cito le falene Saturnia e Cobra (“assomigliamo alle falene Saturnia/ e Cobra che infuriano le ali, confuse,/ quando scambiano la luce al neon/ per un destino luminoso d’astri“) e senza nominarlo esplicitamente mi riferisco al fenomeno definito fototassi: pare che questi insetti siano attratti da fonti luminose per la loro abitudine a orientarsi in base alla posizione degli astri visibili nel cielo notturno, cosa che provoca confusione e disorientamento quando si imbattono nelle luci artificiali.

Forse anche noi siamo disorientati, e ci dibattiamo confusi nell’abbaglio di una tecnologia pervasiva che ci appare così tanto più appetibile del vivere a contatto con la natura e con la parte di noi più legata al corpo, ai sensi.

Forse siamo di fronte all’ennesimo bivio che segnerà ancora una volta il destino dell’umanità: sapremo trovare un equilibrio tra le istanze che si fronteggiano dalla loro rispettiva porzione di verità?

L’autrice:

Silvia Rosa è nata a Torino, dove vive e insegna. Suoi testi poetici e in prosa sono presenti in diversi volumi antologici, in riviste, siti e blog letterari e sono stati tradotti in spagnolo, serbo, romeno e turco.

Tra le sue pubblicazioni l’antologia foto-poetica “Maternità marina” (2020), di cui è curatrice e autrice delle foto; le raccolte poetiche “Tempo di riserva” (2018), “Genealogia imperfetta” (2014), “SoloMinuscolaScrittura” (2012), “Di sole voci” (2010); il saggio di storia contemporanea “Italiane d’Argentina. Storia e memorie di un secolo d’emigrazione al femminile (1860-1960)” (2013) e il libro di racconti “Del suo essere un corpo” (2010).

È vicedirettrice del lit-blog “Poesia del nostro tempo”, redattrice della testata online “NiedernGasse”, collabora con il blog di letteratura “Margutte”, con la rivista “Argo” e con il quotidiano “il manifesto”.

È tra le ideatrici di “Medicamenta ‒ lingua di donna e altre scritture”, progetto di Poetry Therapy.

Ha intervistato e tradotto alcuni autori argentini in “Italia Argentina ida y vuelta: incontri poetici” (2017).

(Silvia Rosa “Tutta la terra che ci resta” pp. 71, 12 euro, Vydia editore 2022)

Immagini ————————-

Eudòra

Mutabiles Nymphae

di Roberto Kusterle

Voce d’autore ————————-

Capivamo perché non poteva restare

Carlo Selan, “Nove”

di Giovanni Fierro

È un laboratorio in continuo movimento questa plaquette a titolo “Nove”, firmata da Carlo Selan.

Autore di talento, Selan in questa sua pubblicazione si muove disinvolto in vari aspetti della poesia.

Crea un confronto con lo scrivere e il dire di Mario Benedetti, contenuto nella sua raccolta “Umana Gloria”; confronto che diventa un dialogo possibile, uno stare ‘assieme’ che premia l’importanza sempre più significativa di Benedetti e porta Selan a creare un qualcosa che prima non c’era, che può rimanere come riferimento.

L’autore ha scelto alcuni passaggi di Benedetti per poi aggiungere il proprio scrivere, come delle vere e proprie note al testo. Ma così facendo Selan ha creato uno sguardo pronto per essere vissuto ed ampliato, dando alla propria poesia una origine certa, e ancor di più una destinazione tutta personale e autografa. Sapendo bene che “è strano poi, anche le parole capitano”. Ma chi scrive ha imparato che è l’attenzione a farle ‘capitare’.

Piace quindi questo confronto (Selan è del ’96, Benedetti era del ’55), che si fa poesia nella poesia, significato nel significato, respiro nel respiro. Carlo Selan ci dice di una provenienza e fa accadere il presente. Usando uno scrivere che si muove mettendo a fuoco, che ‘lavora’ nella percezione temporale, la mette in discussione, la modella. Del corpo della poesia non nasconde nulla. Evoca, indica, avvicina.

Perché “Si stava come poco difesi,/ si diceva come quasi per scherzo/ ‘è bello qui’”. E la poesia ne esce rafforzata, più vera.

Così in “Nove” è il paesaggio ad essere protagonista, così come il senso di ogni parola, che diventa luogo di accoglienza, più di quanto è capace di fare l’ascolto. Un paesaggio nel paesaggio, capace di osservare, di accettare l’oggi, con tutte le sue incrinature e perdite, dove si vive “e si lascia in fianco una vita”.

Ma “Nove” è anche il tentativo di una scrittura che deve la propria esistenza all’assemblare testi altrui, con la modalità del ‘copia e incolla’, ovvero il googolism.

E con questa tecnica Selan mette sulla pagina ancora meno certezze. Si muove con le parole prese a prestito in uno smarrimento che si fa ampio, non più rimandabile al domani. Un territorio fragile, nutrito a dubbi e domande: “I ragazzi li abitano i non luoghi?/ La loro esperienza di residenti/ e fruitori di diversi paesaggi/ urbani è condividere uno stare,/ un progetto breve di fedeltà?”. Esperienze che con difficoltà possono trovare la sedimentazione dello scrivere, “cose fuori pagina, che si vivono e basta”. Qualcosa (ci) manca sempre.

Intervista a Carlo Selan:

In “Nove” il paesaggio è protagonista importante. Ma come appartenenza da rimodulare, da aggiornare continuamente? O cos’altro?

Cristina Campo scrive che il paesaggio è il primo mediatori di «tali incontri con la propria preistoria». In “Nove” il paesaggio è presente costantemente come mediatore di esperienze e dell’atto del fare esperienza, dai nomi di luoghi che compaiono come “Olomouc” fino a stringhe di parole prese da lingua di altri, da internet, come “il paesaggio è, in Zanzotto, un femminile”. “Nove” è stato proprio la consapevolezza di trovarsi in uno stare vivendo, in un fare esperienza di qualcosa, senza mai riuscire a conoscere e comprendere in un significato che non fosse interpretazione e mediazione. Di un rapporto tra soggetto che “guarda” e la cosa/esperienza guardata, potere dire solo il guardare ripiegato su sé stesso.

E l’abitare la parola, in che modo si rapporta con l’abitare il paesaggio?

Al di là del sintagma “abitare la parola”, che viene da un preciso contesto e che quindi lascerei da parte, in “Nove” la questione delle parole ha un legame con il paesaggio proprio in quell’assenza di conoscenza dell’esperienza, indipendentemente da quale sia l’oggetto del fare esperienza. In un’intervista che qualche anno fa mi fece Valentina Murrocu su “Medium Poesia” dicevo:

“In “Nove”, proprio affetto è stato il gesto del soggetto scrivente verso una lingua e un’esperienza che in essa si dà, esperienza che è da scriversi, di cui si cercava conoscenza. Non perché il soggetto scrivente non desiderasse fare esperienza di qualcosa che fosse di più di un affetto e di un’incompletezza che esso porta, anzi… ma perché questo libro rende conto di una somiglianza mancata (non credo costitutivamente) tra il soggetto e la cosa guardata. Qui la parola non sa dire nulla, sa solo approssimare, circoscrivere un significato… affetto, solo affetto appunto, tra lingua, soggetto e cosa. Non amore, che invece sarebbe quanto scrive Rilke “Non è più possibile applicare la misura del singolo cuore”. Essere innamorati in una lingua credo sia quella coincidenza tra soggetto, lingua e cosa/esperienza a cui il soggetto si dà. Tutta la precarietà, il fare esperienza di Nove, sta proprio in quell’affetto”.

Terrei ancora buona questa risposta, per accennare almeno un discorso parziale riguardante la parola in “Nove”.

Cosa rimane, nel nostro tempo presente e quotidiano, della poesia di Mario Benedetti? Cercare un dialogo con il suo scrivere cosa ha significato?

Partiamo da una precisazione per chi non ha letto ancora “Nove”: quattro dei componimenti di questo libro sono strutturati in modo tale da far dialogare due parti testuali differenti, una formata da stralci di poesie di Mario Benedetti contenute in “Umana gloria”, l’altra costituita da materiali scritti da me e inserita all’interno della pagina come in nota ai versi di Benedetti. Prima della pubblicazione di “Nove”, quando mi capitò di presentare le poesie ancora inediti all’edizione 2019 del festival RicercaBo, mi venne subito fatto criticata la questione dello “scrivere in nota” ai frammenti tratti dalle poesie di Mario Benedetti: venni rimproverato per aver dato troppa importanza con questa operazione a un autore ancora non canonizzato. Ecco, si tratta di un fraintendimento. La questione era per me era che, per mia frequentazione di quegli anni, la scrittura di Benedetti era diventata imprescindibile, mi accompagnava ovunque. Letteralmente mi capitava di interpretare ogni esperienza prima di tutto attraverso i suoi versi. E di conseguenza, in quella possibilità di dire solo i filtri interpretativi e non l’esperienza stessa di cui parlavo in risposta alla prima domanda, non potevo che mettere al centro della pagina la mediazione per me fondamentale allora: Mario Benedetti. Credo che nel presente di Benedetti resti la sua scrittura, momenti come questi:

“Sì, è così. È tutto molto provvisorio in maniera forte, è così pregnante la parola “provvisorio” per me. È così tutto. Forse anche perché mi sembra di aver vissuto epoche diverse. Sono nato in un Friuli molto arcaico, arretratissimo; ho sentito molto la trasformazione della società, del paesaggio – che era tutto per me, allora. Molte volte sono andato via da diversi luoghi, ma lì è davvero cambiato tutto. Qualche anno dopo il terremoto si sono modificati il torrente, le case, la gente. Già gli uomini della generazione precedente la mia avevano i loro ricordi; ma io ne ho molti di più, perché ho filtrato i ricordi di mio padre, più tutta la mia vita, attraverso la cultura “libresca”. L’idea del tempo storico viene quando hai un po’ di cultura; mia madre non ne aveva, né mio padre. Nella mia prospettiva tante cose non sono solo guardate (perché anche mio padre guardava le stelle), ma rimodulate da scienziati, da poeti. Poiché tutta l’esperienza umana è per definizione provvisoria, quel che si può fare è cercare di testimoniarne piccole parti” (Tratto da un’intervista di Claudia Crocco a Mario Benedetti leggibile sulla rivista online “Le parole e le cose”).

Quale il rapporto, ma anche il confronto, che c’è tra gli scritti di “Nove” e le partiture visive di Giuditta Chiaraluce?

A riguardo posso solo dire di una sorpresa e di aver incontrato un’insospettabile vicinanza. “Nove” e i suoi testi nascono prima della possibilità di poterli pubblicare in quelle raffinate e belle non – edizioni che sono le Edizioni volatili curate da Giorgiomaria Cornelio e Giuditta Chiaraluce. Quasi una conferma di come i libri non si cercano ma si incontrano quando si è nel farli. Tutto quanto è nel progetto delle Edizioni volatili mi ha subito trovato convinto e su una strada vicina. Credo che l’editoria di poesia abbia tante questioni problematiche.

Dunque per me è stato necessario, più che fare grandi discorsi, scegliere una proposta diversa dal canonico “editore di poesia”. Così è stato, in un bellissimo incontro. I disegni di Giuditta sono nati da una sua lettura dei testi di “Nove”. Inizialmente lei aveva pensato una serie di tavole senza colori, grigie, ma su questo ci siamo corretti a vicenda. Credo i disegni abbiano un peso importante nel libro: creano volontarie e involontarie connessioni con i testi, ampliando.

E mi sembra che in “Nove” protagonista sia anche il tempo. E mi viene da chiedere; in quale misura è una costruzione, fatta anche con la scrittura, e in che modo invece un ‘accadere’ che trascina tutto con sé?

“Nove” inizia con una questione che pone in discussione il tempo: quel brano di Benedetti (riportato sopra) in cui avviene un tentativo di ritorno, solo per ammettere come davvero è cambiato tutto quanto. Quanto sembra conseguenza del tempo, un paesaggio modificato, una lingua diversa, forse è sempre atto di ritorno e cambiamento nell’individuo, in coscienza diversa.

Per dirti del tempo la prima cosa che mi viene in mente è il percorso di Tristano prima di incontrare Isotta: egli ha già ogni ricchezza e persino la terra paterna ma è necessario che egli parta per potersi conoscere e scoprire di possederla e di viverci già… e allora viaggia, e andando sta già costantemente tornando. Per essere un Tristano senza tristezza. Questioni di sguardo e presenza nello sguardo, nella meraviglia. O, nel caso di “Nove”, assenza difficile.

Quattro testi sono stati scritti come liberi esperimenti di googolism. Cosa significa questo? e come si situano nel tuo percorso d’autore?

Sono i testi che, a posteriori, mi lasciano più perplesso e che trovo più lontani. Quando scrissi “Nove” ero per davvero convinto che si potesse chiamare scrittura anche qualcosa in cui è assente una coscienza di chi scrive e ti avrei risposto citando Claude Lévi-Strauss quando disse, parlando degli indigeni che producevano scrittura su un foglio senza saperlo, imitando i gesti degli antropologi: “la scrittura è precedente del linguaggio non soltanto perché lo precede, d’accordo con l’ipotesi della priorità del gesto, ma anche in quanto, diversamente dal linguaggio, è in grado di registrare prima che di comunicare”. Ora non penso più questo. Il googolism, ovvero questo procedimento per cui si scrivono dei testi copiaincollando dei materiali linguistici di altri presi dal web esattamente come sono, ricollocandoli semplicemente in nuovi aspetti formali (come un ordinamento in versi o altro), era la mia convinzione di poter scrivere una grammatica e una lingua priva di soggetto. Li avevo voluti riordinare in endecasillabi proprio perché che cos’è un endecasillabo, un metro ereditato e codificato, se non si fa esperienza di esso e se non lo si assume su di sé in quanto soggetti? Grammatica inerme. Se “Nove” era la mia incapacità di poter conoscere le esperienze che facevo e dunque poter dire solo un’interpretazione di esse, perché non portare questo all’estremo?

L’autore:

Carlo Selan (Udine, 1996) frequenta la Magistrale di Italianistica interateneo presso l’Università degli Studi di Udine e di Trieste (dove abita). È redattore delle riviste Digressioni, Charta Sporca e del sito letterario Poesia del nostro tempo.

Alcune suoi versi sono apparsi nell’antologia “Abitare la parola. Poeti italiani nati negli anni Novanta” (Ladolfi, 2019) e in diverse riviste e testate on line.

Ha curato la prefazione alla raccolta poetica di Michele Obit “La balena e le foglie” (Qudu, 2019).

È uno dei fondatori del collettivo artistico ZufZone.

(Carlo Selan “Nove” plaquette, cento copie numerate, Edizioni volatili 2020)

Immagini ————————-

Diramazione

Morus Nigra

di Roberto Kusterle

Dedicato —————————

Niente, adesso, è dire

Mario Benedetti, un profilo d’autore

di Roberto Lamantea

È forse ancora presto per tratteggiare una storiografia critica della poesia italiana del secondo Novecento, le tensioni che hanno caratterizzato la seconda metà del secolo scorso hanno nervature teoriche e stilistiche ancora irrisolte. Ma un’ipotesi di lavoro può essere la rilettura del concetto di avanguardia. La tendenza dominante è riconoscere al Gruppo 63 un ruolo guida anche per la poesia dei giovani che hanno oggi tra i venti e i trent’anni.

C’è invece una poesia le cui tensioni linguistiche, formali (anche morfologiche e sintattiche) e teoriche costituiscono un percorso sottotraccia che, se non è unitario come la proclamata “politica poetica” di una corrente o un gruppo, si delinea per affinità e tensioni fortissime tra lingua e psicoanalisi. Voci ciascuna delle quali può sembrare un mondo a sé, magnifiche monadi per le quali intuire una filosofia di forti affinità può sembrare azzardato. Eppure, se lo si tenta, l’azzardo può rivelare ipotesi critiche suggestive.

Che cos’è l’avanguardia, per esempio. Pur nelle differenze individuali il Gruppo 63 era coeso, nella famosa riunione di Palermo si era proposto come un cartello, un collettivo, con parole d’ordine che univano singole voci. A cavallo tra Novecento e Duemila una “altra avanguardia” è possibile e ha i suoi numi in voci diverse tra loro ma unite da una fortissima tensione psichica e linguistica, quasi un “furor”, che hanno sgretolato la sintassi, la metafora, in certi casi persino la phoné, il taglio e la geometria delle immagini. Questi autori sono Andrea Zanzotto, Beppe Salvia, Mario Benedetti.

Benedetti, per esempio. Autore di tre libri fondamentali, tutti editi nello Specchio mondadoriano e dove sono confluiti i versi di numerose plaquettes che il poeta friulano ha pubblicato tra il 1989 e il 2010 – “Umana gloria” (2004), “Pitture nere su carta” (2008), “Tersa morte” (2013) – il poeta friulano (Udine 9 novembre 1955, Piadena Drizzona, in provincia di Cremona, 27 marzo 2020), disegna un percorso poetico che a volte sfiora l’allucinazione e che, da “Pitture nere su carta”, strappa la lingua dall’ordine sintattico, dalla sua natura discorsiva, comunicativa.

La poesia è sempre un’altra cosa dal linguaggio parlato o da quello giornalistico, tesi a comunicare immediatamente un fatto o un concetto (anche se il linguaggio parlato e giornalistico entra volentieri in poesia, l’ultimo Montale docet), ma in Benedetti, come con altri esiti stilistici Zanzotto e Salvia, la torsione logico-linguistica arriva all’estremo: si legga, da “Pitture nere su carta”, “Lacrime 5”:

Niente, adesso, è dire.

Quante le vite di abiti, visi, mani,

quante. Indietro, intorno.

Lo sai, è finire, qui.

Venivi dal pianto, ricordi, strappato

alla voce. Gli occhi sulla pagina

che scrivevi, blu, nera.

Padri, spose, in bianche

lapidi, bianche.

E tutto tenevi sul tuo maglione.

“Pitture nere su carta” stravolge il tessuto lirico di “Umana gloria”, ma la scrittura cubista e onirica di Benedetti è già nella raccolta del 2004: “Stamattina il cielo batte la mano del temporale” scrive in “In fondo al tempo”, i cui ultimi sei versi alludono al sisma del 6 maggio 1976 che rase al suolo, tra gli altri, Nimis, il paese di Mario tra Cividale e la Slovenia, ed è uno dei numerosi traumi che hanno attraversato la vita del poeta friulano:

[…]

Dietro gli scuri grida la lingua dei genitori. Dietro gli scuri

la carne delle bambine ha avuto un cortile pieno di rondini,

le teneva la terra, non so come dire, la sabbia e l’erba.

Il terremoto improvviso

come il morto che viene alla spalla per farci sentire

improvvisa la luna, la luna, la luna.

Scrive Antonio Riccardi nella bella edizione Garzanti che raccoglie “Tutte le poesie”, che la poesia di Benedetti “si muove fondamentalmente tra due spazi: il paesaggio del Friuli, la misteriosa e tenace Slavia italiana, e il paesaggio urbano che è soprattutto quello milanese, fatto di accensioni spesso conturbanti. Il primo è legato ai ricordi dell’infanzia trascorsa in campagna e in montagna, e ha molti punti di contatto con la lirica di Pavese e con Zanzotto. Il secondo […] comporta una conoscenza disincantata della vita, dove l’esistenza privata si scontra con i fatti di cronaca”: non è mai, comunque, il Friuli luminoso delle “Poesie a Casarsa” di Pasolini, mentre Riccardi coglie bene l’affinità con Zanzotto: “Possiamo dire che il primo paesaggio indica la dimensione della “favola”, dello stupore, mentre il secondo allude alla dimensione della “storia”, della lucidità”.

Quel paesaggio friulano che Gian Mario Villalta sintetizza così: “Al bambino Mario Benedetti, quel luogo di torrenti, di stradine storte tra i colli, di prati divisi da siepi, circondati a corona dalle cime appuntite dei monti, appare favoloso”: e come non pensare al paesaggio di Zanzotto, la sua Heimat hölderliniana? Mentre è Stefano Dal Bianco – che a metà anni ‘80 a Padova curava la rivista “Scarto minimo” con Benedetti e Fernando Marchiori, sei numeri dall’86 all’89 – a tracciare le esperienze biografiche che hanno segnato per sempre l’uomo e poeta Mario Benedetti: “Una madre slovena fuori luogo, un padre mancato dopo anni di sedia a rotelle, la miseria in famiglia e quella umana del contesto paesano, una malattia autoimmune, e poi le voragini spalancate per strada dal terremoto del 1976, i morti, la devastazione delle case: tutto esperito attraverso il ladino di Nimis, una lingua aliena, impossibile da condividere altrove”. “Piangi qua, borgo senza nessuno/ carbone dei corpi e delle mucche/ vestiti bruciati, visi neri/ fumo delle carni e del fieno umido” scrive Benedetti in “Slovenija”.

Per certi versi si può citare Magritte: “[…] Ho freddo, ma come se non fossi io./ Ho portato un libro, mi dico di essermi pensato in un libro/ come un uomo con un libro, ingenuamente./ Pareva un giorno lontano oggi, pensoso./ Mi pareva che tutti avessero visto il parco nei quadri,/ il Natale nei racconti,/ le stampe su questo parco come un suo spessore”, in uno dei testi più desolati degli anni milanesi, il cui primo verso è “Che cos’è la solitudine”, nato da un episodio di cronaca letto su un giornale.

Per la scomposizione dei piani e delle prospettive, magrittiani sono anche questi versi da “Una donna”: “Il cielo è grigio sul ferro della ringhiera,/ le farfalle del mio piangere ci tengono lì./ E la voce che mi chiamava, dal tramonto usciva/ e andavamo sul balcone a muovere i gerani.// Dalla nuvola si schiariva una figura,/ da vicino io ridevo nella sua bocca./ Strade e visi uno dentro l’altro,/ e era tutta la mia vita”.

Ed ecco un testo sublime, uno dei primi della sezione “In fondo al tempo”:

Arrivano a piedi come gli dèi, stanno lì.

L’essere di qualcuno tra le case e io

con la mano cancello davanti

un ragnetto sul foglio,

niente non vuol dire se piango.

Luna, corridoio bianco, come ho corso!,

e nel vento sono ancora che mi porti, braccio, ramo

nel buio che si muove.

Come corro, come ride l’acqua

e tu mi guardi come qualcuno, perché sono qualcuno?

Corro nell’acqua increspata, cosa c’è

in questa musica visi, fisarmoniche e il volere andare,

e dopo il pianto grande la voce così bella

sai, dice, vieni, sono tutta nel sogno e tu?

Io, le mie scarpe le risa le travi dove?

Sono qui i morti? sono qui?

L’autore:

Mario Benedetti è nato a Udine il 9 novembre 1955 ed è morto a Piadena Drizzona, in provincia di Cremona, il 27 marzo 2020.

È stato tra i fondatori delle riviste di poesia contemporanea “Scarto minimo” (Padova 1986-1989) e “Arsenal littératures” edito a Brest dal 1999 al 2001.

Dopo i primi vent’anni trascorsi a Nimis (Udine), paese dei suoi genitori, si trasferì nel 1976 a Padova, dove si laureò in Lettere con una tesi sull’opera complessiva di Carlo Michelstaedter, diplomandosi poi in Estetica alla Scuola di perfezionamento della stessa Facoltà. Ha insegnato nelle scuole superiori di Padova e Milano, dove si trasferì.

I suoi libri: “Il cielo per sempre” (supplemento alla rivista “Schema”, Milano 1989); “I secoli della primavera” (Sestante 1992); “Una terra che non sembra vera” (Campanotto, Udine 1997); “Il parco del Triglav” (Varese 1999); “Borgo con locanda” (Circolo Culturale di Meduno, Pordenone 2000); “Umana gloria” (Mondadori, 2004); “Pitture nere su carta” (Mondadori 2008); “Dove comincio anch’io” (Quaderni di Orfeo, Milano 2008; A.E.Jk, collana Scripsit-Sculpsit, “Il Ragazzo Innocuo” (Milano 2008); “Materiali di un’identità” (Transeuropa 2010); “Tersa morte” (Mondadori 2013).

Ha tradotto Michel Deguy, “Poesie scelte 1965-2006” (Sossella 2007), il poeta serbo Dejan Ilić, “Pjesme” (edizioni h,d,p, Zagreb 2005), e ha curato “Bloggirls. Voci femminili nella rete” (Oscar Mondadori 2008).

(Mario Benedetti “Tutte le poesie”, a cura di Stefano Dal Bianco, Antonio Riccardi, Gian Mario Villalta, pp. 336, 16 euro, Garzanti 2017-2021)

Immagini ————————-

Senza titolo

Il tempo delle cose

di Roberto Kusterle

Dedicato —————————

Ho portato un libro

Mario Benedetti, l’umana gloria

di Giovanni Fierro

“Ti mando un saluto da qui” sono le parole di Mario Benedetti, lasciate nella segreteria di uno mio vecchio telefonino. C’è anche l’aria che diventa vento e con la propria spinta le smeriglia quelle parole, le rende sempre più lucide, ancora oggi. Adesso.